LEARN&THINK EARTH

2025.11.12

5 min read

「自然を考える旅に行きませんか?」オーストラリア・クイーンズランド州からそんな誘いを受けて写真家の表萌々花さんが向かったのは、クイーンズランド州北東部のケアンズ&グレートバリアリーフ地域。真っ青な太平洋に広がるグレートバリアリーフとオーストラリア大陸最古の熱帯雨林デインツリーを巡るなかで見えてきた光景と、環境を考える人たちの話。 前編、グレートバリアリーフ編をどうぞ。

Photo : Momoka Omote

Text:Momoka Omote Cooperation:クイーンズランド州政府観光局

いつもより強い光を放っている太陽と、海の香りがする風に当たりながら、船の上からぼんやりと視界の先に広がる水平線を眺めている。

ここはオーストラリア北東部、クイーンズランド州の東岸だ。ケアンズを出航し、この先に広がる世界最大のサンゴ礁群「グレートバリアリーフ」に向かっている。

グレートバリアリーフは全長2,300kmつづく世界最大のサンゴ礁群で、宇宙から見ることができる唯一の生命体といわれている。1,500種もの魚類、バンドウイルカやジュゴンなどの海生哺乳類、200種を超える鳥類などが生息しているそうだ。

世界でもっとも豊かで多様な生態系ともいわれるグレートバリアリーフだけれど、現在、地球温暖化の影響により過去最大規模のサンゴの白化現象が起きていて、深刻な危機に直面している場所でもある。

今回は、サンゴの再生プログラムが行われている「リーフマジック・ポンツーン」と呼ばれる人工浮島に訪れ、グレートバリアリーフで今何が起きているのかを学ぶプログラムがあると聞いてケアンズまでやってきたのだった。関心はありつつも、こういった問題に直接関わる機会がこれまでなかったので、この旅をとおして少しでも地球の今を感じられたらいいなと思っていた。

船に乗って少しすると、客室の前方でグレートバリアリーフの基礎情報やサンゴの白化現象についてのレクチャーが始まった。スライドショーでわかりやすく教えてくれるので、レジャー目的でこの船に乗っている乗客も、海の中で起きていることに自然と意識を向けることができる。

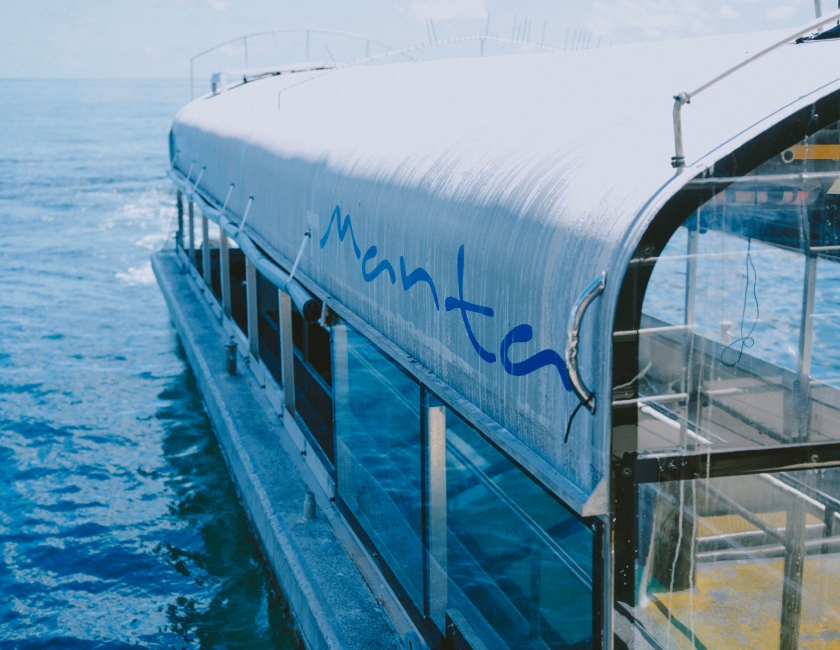

ケアンズ港を出航して1時間半ほどが経ち、海の真ん中に浮かぶポンツーンが見えてきた。船がポンツーンに接続され、いよいよ自由時間が始まった。ここではスキューバダイビングやシュノーケリングで海の中を見ることができるほか、海洋生物学者の博士とともにガラス底ボートに乗って海を回遊できる。

ガラス底ボートに乗りたいと思っていたところ、運よくリーフマジック・ポンツーンで20年にわたってサンゴ礁の保全に取り組んでいるエリック・フィッシャー博士とともに海を回れることとなった。ボートが動き出して少しすると、サンゴ礁の上でゆっくりと停まった。

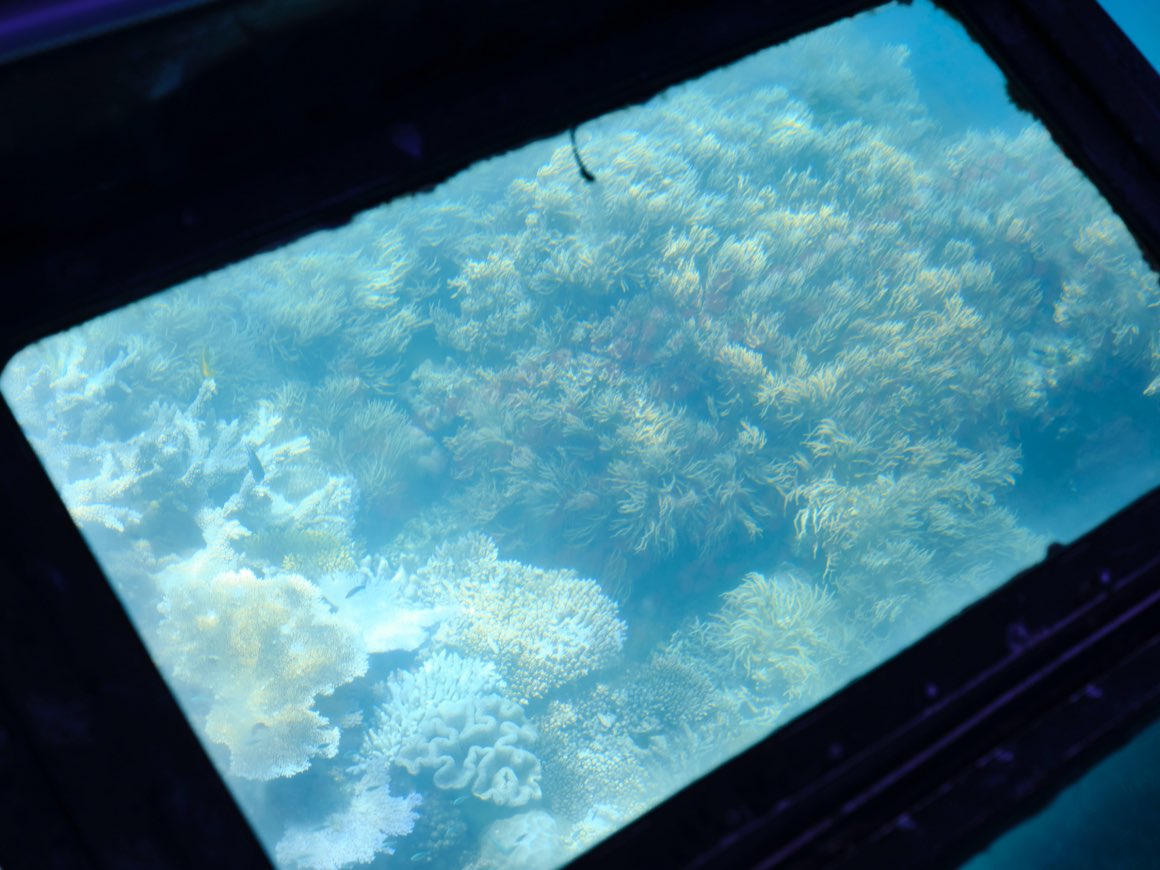

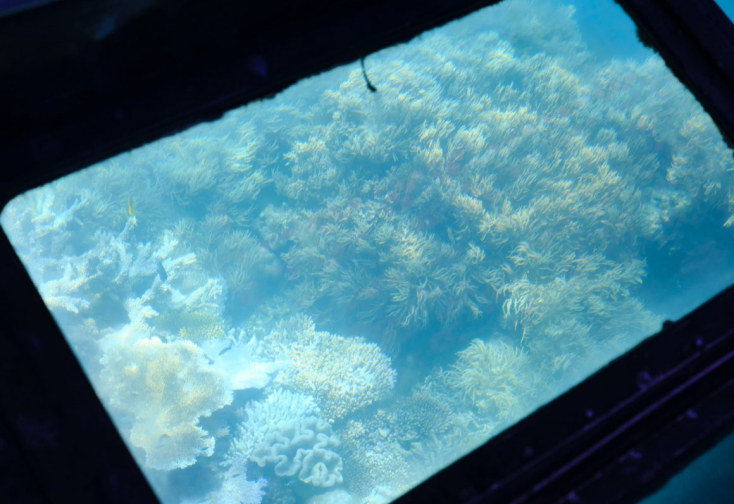

「私は海の中にいるのがすごく好きなんだ。季節の移ろいや月の満ち欠けによって、同じ時間に同じ場所に潜っても、毎日違う景色に出会うことができるから」フィッシャー博士は、ボートのガラス底の向こうに広がる海を見つめながらそう語ってくれた。

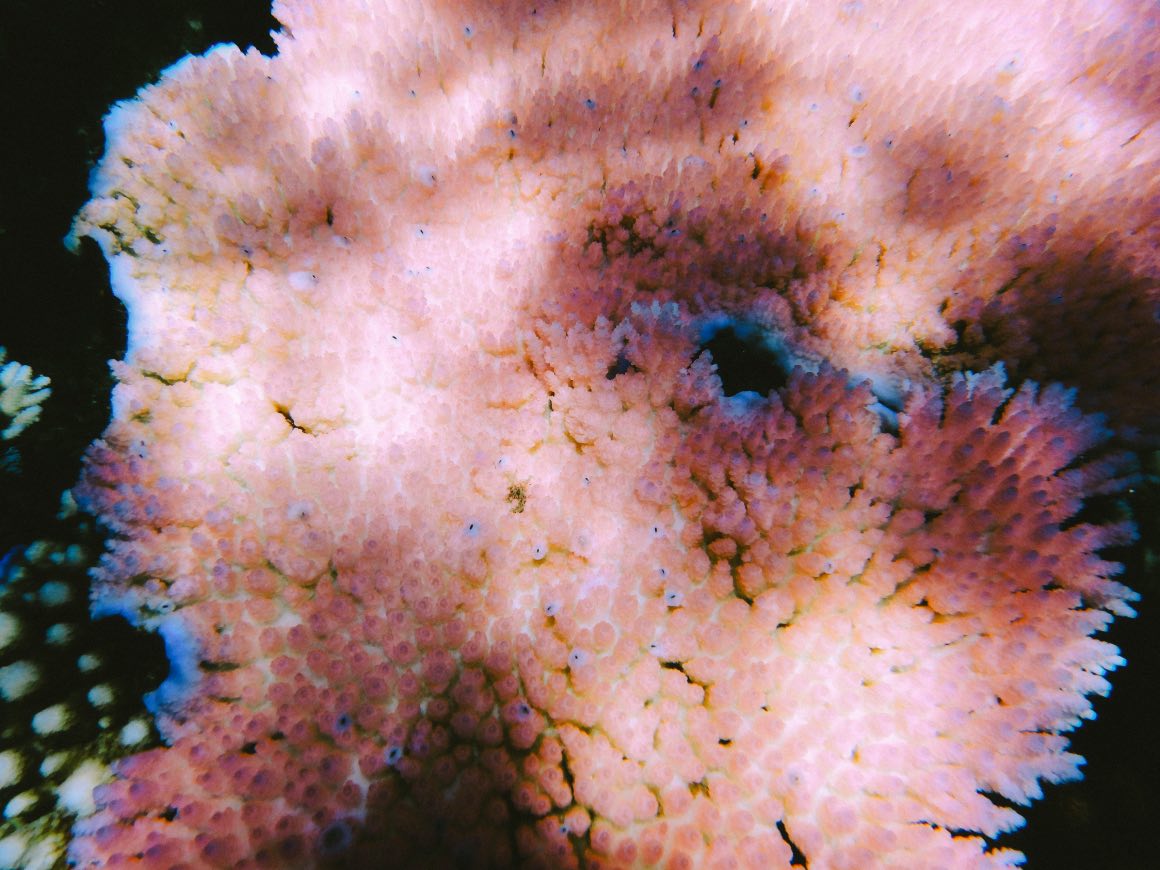

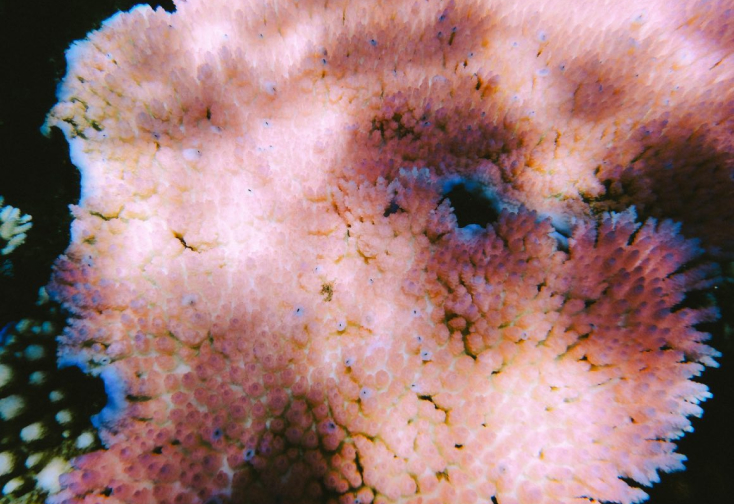

ガラス越しに見えるのは、真っ青、オレンジ、ピンクなど、色とりどりの鮮やかなサンゴや、見たことのない魚たちの群れ。海のない土地で育った私には、想像を絶する美しさだった。

「このサンゴたちは、今とても健康な状態にあるんだ。もちろんグレートバリアリーフ全体もね。あそこに見えるサンゴの白化は、海水温が上昇した影響で受けたストレスが原因だけど、実はそれ自体が悪いことでではない。白化を経ることでサンゴは上昇した水温への耐性がつく。サンゴの白化現象は、過酷な環境への耐性をつけるために必要な過程なんだ」と博士は教えてくれた。

2011年に、この海域は大きなサイクロンに襲われ、サンゴ礁のほとんどが壊滅的な被害を受けたという。それでも、フィッシャー博士をはじめとする海洋生物学者たちの取り組みによって、約10年かけてこの海域のサンゴは95%まで回復した。そして今、グレートバリアリーフの生態系全体が、健康な姿を少しずつ取り戻しつつある。

誰よりもグレートバリアリーフを愛しているフィッシャー博士からそれを聞くと、この海の未来は明るいんだ!とうれしくなった。

ポンツーンに戻ると、フィッシャー博士と入れ替わるように海洋生物学者のモニカさんが、現在グレートバリアリーフが直面している3つの問題について教えてくれた。

「まず一つ目は、地球温暖化による気候変動。海水温はこれまでより2℃も上昇しているの。二つ目は、その影響によるサンゴの白化現象。そして三つ目は、オニヒトデの大量発生 」

オニヒトデはサンゴを主な餌とする生物。オニヒトデはただの厄介ものというわけではなく、生態系の重要な一部でもある。オニヒトデは成長の早いサンゴを食べる傾向があるため、成長の遅い種が追いつく機会が与えられ、サンゴの多様性が向上するのだ。ただオニヒトデが大量発生すると、サンゴに壊滅的な被害をもたらしてしまう。大量発生の原因はオニヒトデの子どもが餌とするプランクトンが豊富にあることではないかといわれていて、人間がそうした海の均衡を崩している可能性も指摘されている。

オニヒトデの増加も、地球温暖化も、私たち人間の営みが大きな要因の一つだ。そう思うと、美しい景色を見せてくれている海と生き物に対して情けない気持ちでいっぱいになる。

オニヒトデ。最大1mまで大きくなることもある。

ポンツーンにあるラボ。

ポンツーンでは、サンゴの周囲にいるオニヒトデを1匹ずつ、博士たちが手作業で丁寧に取り除いているそうだ。ただ単に害として排除するのではなく、あくまで共生するために、時間をかけて自然の均衡を取り戻そうとしているのだ。人の手で壊してしまったものを、人の手で守っていこうとしている人びとの姿勢に胸が熱くなった。

続いてモニカさんは、「これはポンツーンでのサンゴ再生に欠かせない『マーズリーフスター』と呼ばれるものよ」と言いながら、銅鉄製の構造物を見せてくれた。折れたサンゴを固定し再生させるためのもので、この辺り一帯の海の中に設置されているそうだ。

このマーズリーフスターは、傷ついたサンゴの回復に欠かせない存在だ。おそらくサイクロンによる被害の回復にも、大きく貢献しているのだろう。

ウェットスーツに着替え、いよいよ海の中へ。

これまで海に入った経験はほんのわずかで、シュノーケリングは人生で初めての体験。その初めてがグレートバリアリーフの海だなんて、なんて幸運なんだろう。

シュノーケリングで泳げる範囲が決まっていて、その範囲の中で自由に泳ぐことができる。海に入ると、ひんやりとした心地よい冷たさが全身を包む。息を整えながら顔を水中に沈めると、まさに海の楽園が広がっていた。

ナポレオンフィッシュやカクレクマノミ、青や黄色のカラフルな魚の群れ、先ほどガラス底ボートで見たような色鮮やかなサンゴ礁が絨毯のように広がっている。ガラス越しではなく海の中で直接見ると、より鮮やかなのが分かる。先ほどフィッシャー博士が、しばらく雨が続いた影響で海水が緑色に濁っていると言っていたけれど、ふだんはこれ以上に鮮明に透き通っているのかと思うと驚きだ。

左:ニジハギ 右:ナポレオンフィッシュ

浅瀬を泳いでいたはずが、気がつけば足元には深淵が広がっていた。もしライフジャケットと浮き輪がなかったら、どこまで沈んでいくのだろう。果てしなく広がる海の深さに、畏敬の念を抱きながら、しばらくそのまま漂っていた。

よく考えてみれば、世界中の海はすべてつながっていて、大きなひとつの海なんだということを、私はすっかり忘れていた。今、私が浮かんでいるこの場所も、日本の海と水でつながっていると思うと、不思議な気持ちになる。そう思うと、グレートバリアリーフで起きている海水温の上昇によるサンゴの白化現象や生態系の危機は、決して他人事ではない。

頭ではわかっていたはずのことが、ここに来て、ようやく自分のこととして腑に落ちた気がした。海を守ろうとする人びとの話を聞き、自分の身体で海と触れ合ったことで、そのつながりが腹の底から実感できたのだ。

帰りの船が出発し、再び海の香りがする風に当たりながら、船の上からぼんやりと視界の先に広がる水平線を眺めている。

この海は、グレートバリアリーフと呼ばれているけれど、私にとっては、幼い頃に家族と訪れた日本の海でもあり、初めての一人旅で出会ったアイスランドの海でもある。今は目の前に広がっているこの海が、愛おしくさえ感じられる。

ガラス底ボートに乗っているときに、フィッシャー博士が話してくれたことを思い出した。

「海洋問題はここだけで起きているわけじゃない。グレートバリアリーフだけを保護したいのではなく、ここを拠点に全世界の海洋保全活動に貢献していきたいんだ。今日来てくれたあなたが自分たちの国に帰ったときに、ここで得た経験や知識が暮らしを見直すための一歩になってくれたらとてもうれしい。ここに訪れた一人ひとりが意識を変えれば、いつかそれが環境に大きな影響を与えることができると信じている」

ロクセンスズメダイ

私ひとりの力では、きっと何か大きなことを変えることはできない。それでも、日々の暮らしのなかで、小さな選択を丁寧に重ねていくことはできる。何かを買うときにそれが本当に必要なものかを問うこと、何を選び、何を使うのか。そして、どこに足を運び、何を見るのか。そうした選択の積み重ねが、気候変動をほんの少しでも抑えることにつながり、目の前の海を守る、大きな一歩になるかもしれない……。

フィッシャー博士が信じている未来が訪れるために、できることはたくさんある。海を守ることは、私たちの未来を守ること。グレートバリアリーフは、今、明るい未来へ向かって、静かに歩みを進めている。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)