特集:月刊TRANSIT

Drafting around Setouchi

2025.04.23

100 min read

毎月一つの主題で旅をする、月刊TRANSIT。

今月のテーマは、「瀬戸内一周!」です。

「住むならどこがいい?」

旅好きな友人たちとそんな会話をしたりするけど、真っ先に思い浮かぶ風景の一つが瀬戸内かもしれない。

波の穏やかな碧色の瀬戸内海。街から一歩船に乗れば点々と散らばる島々。太陽をたっぷり浴びた蜜柑も、活きのいい海の幸も、うどんやお好み焼きみたいな粉もんもエネルギーチャージにはもってこい。

広島、愛媛、香川、岡山と、瀬戸内海を囲んで通底する空気も感じるけれど、どの土地も個性が立っていておもしろい。

旅してよし、住んでよし。

ということで、その土地に暮らす人の声を頼りに、瀬戸内4県をぐるり一周駆け抜けた!

Photo : Kazuto Uehara

月刊TRANSIT/瀬戸内一周!

TRAVEL&EAT

2025.04.23

15 min read

住んでよし、旅してよし……そんな広島、愛媛、香川、岡山の瀬戸内4県をローカル視点でまわろうと、その土地の友人の声を頼りにぐるり一周ドライブへ出かけた。

広島のキーワードは、“島と農”。

一緒に旅をしたのは、広島・因島出身で農業と写真を仕事にしている上原和人さん(この企画の撮影も担当!)。そして広島生まれのマツダの「MX-30 ROTARY-EV」。

柑橘畑、産直カフェ、町の食堂から夜の尾道まで。1泊2日でしまなみ海道、とびしま海道を駆け抜けた!

Photo : Kazuto Uehara

Text:Maki Tsuga(TRANSIT) Cooperation:MAZDA

Index

15 min read

いざ、柑橘の島へ!

友人と「次に旅するならどこにいく?」と同じくらいよく話すのが、「住むならどこがいい?」という話題。

そんなとき私が真っ先に思い浮かべる風景のひとつが瀬戸内だ。実際にそこに暮らしている人たちは、どんなふうに瀬戸内を見ているんだろう、どんなふうに地元を旅するんだろう。それが地元の知人たちの声を頼りに瀬戸内を一周ドライブしようという旅のはじまりだった。

そんな瀬戸内一周旅に誘ったのが、因島(いんのしま)に暮らすフォトグラファー上原和人さんだった。瀬戸内の島で農業と写真をやっているおもしろい子がいるよと知人の写真家から教えてもらって、以前、しまなみ海道を和人さんに案内してもらったことがあったのだ。

そしてもうひとつの旅の仲間が、広島生まれのマツダ。ロングドライブに頼れる車をということで、「MAZDA MX-30 ROTARY-EV」で旅をすることに。 広島で旅の仲間たちと合流して、瀬戸内一周のはじまり、はじまり!

1920年の創立から広島に拠点を置くマツダ。本社の中には、マツダの歴史がわかるマツダミュージアムもある。

上/プラグインハイブリッドの「MAZDA MX-30 ROTARY-EV」。100km超のEV走行ができて、バッテリーが減ってくるとマツダ独自技術のロータリーエンジンで発電を行う。充電の不安を気にせずに、環境にもお財布にもやさしく走れる。 下/家から海まで走って10秒という環境で育った上原和人さん。高校時代はパイロットを目指していたことも。

まず目指したのは、和人さんが暮らす因島。

レモン、温州みかん、ネーブルオレンジなどなど、日当たりがよくて水はけのよい斜面を好む柑橘は、瀬戸内の島々と相性ぴったりだ。広島や愛媛には数々の柑橘が栽培されていて、島によって少しずつ得意な品種が違ったりする。

因島は八朔発祥の地。安政柑(あんせいかん)という在来の柑橘もある。因島で柑橘の種類が豊富な理由は諸説あるけど、そのひとつが村上水軍説なのだと〈comorebi farm〉の小嶋正太郎さんが教えてくれた。

柑橘農家comorebi farmを起ち上げた、東京・新宿出身の小嶋正太郎さんと広島・福山出身の名部絵美さん。comorebi farmが八朔のナチュラルクラフトサイダー「ISLANDER」は県外のセレクトショップで目にする機会も。

「因島は村上水軍が拠点を置いていた島のひとつで、彼らは瀬戸内の水運を取り仕切るだけじゃなくてアジア諸国や日本各地と交易していたから、いろんな柑橘の品種が因島に持ち込まれたんじゃないかといわれてるんです」と正太郎さん。

村上水軍が活躍していたのは中世のこと。21世紀から一気に数百年前へ、目の前の瀬戸内海からアジアの外洋までつながって、ちょっとロマンのある話。

因島をはじめ瀬戸内には柑橘栽培をしている島々がたくさんある一方で、耕作放棄地も増えてきている。斜面につくられた柑橘畑は農作業もひと苦労。農家さんが高齢になると畑を維持するのが難しい。正太郎さんと絵美さんは、そんな放棄された畑を受け継いで柑橘を育てている。

「耕作放棄地に生えやすい竹や姥目樫(うばめがし)は、根が浅くて土砂崩れの心配があるんですよね。島の風景を守るためにも柑橘畑をつづけたほうがいいんですよ」と絵美さんが教えてくれた。

山の上にある資料館・因島水軍城本丸には、因島村上氏が残した遺品や古文書を展示されている。村上水軍は14世紀頃から瀬戸内海で活動していた水軍。造船、操船、海の戦闘に長けていて、とくに広島の因島、愛媛の来島(くるしま)、能島(のしま)を拠点に、瀬戸内の水先案内、輸送、略奪、戦闘を行っていた。1588年、豊臣秀吉が公布した海賊禁止令で表舞台から姿を消していく。

comorebi farmには、旅人、子連れの家族、料理人、大学生、移住先を探している人など、いろんな人たちがやってくる。農業体験ができるファームツアーをやっていて畑を訪れやすいというのもあるし、正太郎さんは編集、絵美さんは企業のPRやしまなみ映画祭を企画する仕事もしながら兼業農家をしていることもあって、いろんな仕事の縁があることもその理由。柑橘畑が、島外の人たちが因島を訪れるきっかけにもなっているのだ。

comorebi farmで育てている柑橘3種。左から八朔、レモン、安政柑。安政柑の味わいは八朔に似ていて、酸味、甘み、ほろ苦さのバランスが絶妙。さっくりドライな食感もいい。

和人さんもcomorebi farmの畑に通いながら挑戦していることがある。

「瀬戸内で栽培された柑橘は、そのまま果実を販売することもあるけど、多くは消費期限の長いジュース、ジャム、スイーツに加工されるんですよね。そのときに大量に皮が廃棄されるので、それを使ってなにかできないかなと思って、今、精油づくりをしているところなんです」

精油の名前は〈nagomu OiL〉。試作品でもらった八朔の精油は、まさに皮を剥いたときのような生き生きとした目の覚めるような香り。レモン、八朔、安政柑など、いろんな品種で試作中とのこと。柑橘ごとの香りの違いも気になる。

因島の新旧農業イノベーション!

comorebi farmの畑を後にして、海沿いの〈COGO〉へ向かう。使われなくなっていた保育園を改装した産直カフェで、和人さんの高校の同級生で農家をやっている加藤靖崇さんとパートナーの志穂さんがはじめたスペースだ。

園庭だったところには、軽トラが数台並んでいる。靴を脱いで中に入ると、地元のおじいちゃんたちがお茶を飲みにきているところだった。

COGOでつくったハーブティーや柑橘のケーキを注文。ケーキは志穂さんの手作りなので、何があるかはそのときのお楽しみ。この日いただいたのは安政柑のチーズケーキ。柑橘とチーズの爽やかな酸味と甘みが合う! 店棚には他の農家さんが栽培した農作物も販売している。

「自分でつくった野菜やハーブティーは通販や出張販売で売っているんですが、できれば島内に農家と消費者が直接やりとりできる場所がほしかったんですよね。それでこのCOGOで農作物を販売したり、カフェでその場で口にしてもらえるようにしたんです」と靖崇さん。

お店を切り盛りする加藤靖崇さんと志穂さん。靖崇さんは「みなと組」という名義で因島の農業を発信中。窓際にいたおじいさんは、シュロでハエたたきを制作中。絶妙なしなり具合が仕留めるのにちょうどいいそう。

ちなみにCOGOには、農機具メーカーのクボタの展示もある。実はクボタの創業者・久保田(大出)権四郎さんは因島生まれ。幼い頃に瀬戸内を行き交う船を見て自分も船を造れるようになりたいと思い、14歳で単身大阪に乗り込む。住み込みで働きながら鋳造を学び、自ら町工場を起ち上げて、水道管、農機具、船舶の部品も造るようになって、いまや世界トップ10に入る農機具メーカーになったのだ。

ふじ組の教室にあるクボタの展示。高低差のある因島は、昔は島内の移動も難儀していたところ、久保田権四郎さんが、道路、橋、公共施設を整備したという。COGOのすぐ近くにも久保田橋がある。

船に憧れた久保田権四郎に限らず、瀬戸内の人にとって船は身近な存在だ。

本州や別の島へ行くときに日常的に渡船を利用するし、船は働く場でもある。因島だけでなく、呉、尾道、今治といった瀬戸内沿岸は昔から造船業が盛ん。このあたりは外洋の沿岸よりも潮の干満の差が大きく、それが造船や船の整備に適しているんだそう。ちなみにマツダの前身となる東洋工業の創業者・松田重次郎も呉で造船の仕事をしていた経験がある。瀬戸内のイノベーション、恐るべしだ。

COGOの近くにある〈ミドリノコヤ〉にも立ち寄る。和人さんの姉・上原碧さんがやっているカフェだ。空き家を買い取って、知りあいの大工と一緒になって改修した場所で、目の前が穏やかな入江になっていて落ち着く。手作りナッツタルトのバーがとってもおいしい。サイクリストのエネルギーチャージにもぴったり。

行き交う人の街、尾道の夜

しまなみ海道を通って尾道へ渡る。

尾道は、広島と愛媛を結ぶしまなみ海道の起点で、国内外の旅人、サイクリスト、この周辺に暮らす人たちも集まる、このあたりの一大カルチャー都市だ。といっても、この賑わいは今にはじまったことじゃない。歴史を遡れば、平安時代から都に年貢を運び出す集積地として開港され、江戸時代には北前船が立ち寄るようになり、山の手には千光寺をはじめとする無数のお寺が建てられて、参拝客も押し寄せた。

尾道は、今も昔も変わらず、人も物も行き交う街だ。

夜の新開エリア。日曜日は空いていないお店も多くて静か。賑やかな雰囲気が見たければ金曜、土曜に歩くといい。

COGOの靖崇さんにもらったご飯処リストから、「地元の海鮮を食べるならここ!」というメモを元に向かったのが〈遊膳〉。尾道のアーケードをくぐり、新開(しんがい)地区へ。新開はもともと遊郭があった歓楽街で、現在はスナック、バーといったお酒を楽しむ場所から、寿司、焼き鳥、お好み焼きなどおいしい料理がいただけるお店が肩を寄せ合って並んでいる。

路地の先に〈遊膳〉の看板を発見! 高級クラブのような佇まいなうえに、窓がなくて店内が見えなくてちょっと入りにくいけれど……扉を開けると、カウンターにお客さんがずらり。カウンターの向こうでマスターと女将さんが出迎えてくれた。先客のみなさんが注文している料理がどれもおいしそう!みなさん常連のようで、「刺盛りは頼んだほうがいい」「巻物も絶対頼んじゃうな」「魚のこもね」「いかせんべいもいいよ」とお店の方と一緒になって自分のイチオシメニューを教えてくれる。

どれもおいしい&良心的なお値段! ちなみに「魚のこ」というのは魚卵のこと。お腹がいっぱいになった頃、おもむろにカウンターテーブルに出てきたのがデンモク……! 遊膳の第二部、カラオケが幕を開けた。

刺し身盛りをお願いすると、瀬戸内で獲れたタチウオ、コチ、デベラといった地魚が並んだ。「刺盛りに赤身のお魚がなくて驚いたんじゃない? 瀬戸内は白身の魚がおいしいんですよ」と女将さんがにっこり。タチウオは脂があって、コチは淡白ながら噛むほどに旨味を感じて、デベラはヒラメのエンガワのようなこりっとした歯ごたえで、どれもおいしい!

尾道を走る銀山街道。その昔、島根の石見(いわみ)銀山で採れた銀が尾道まで陸路で運ばれ、船で大阪まで運搬されていた。この街が栄えていた理由のひとつでもある。

とびしま海道の、農床と町の食堂

翌日はとびしま海道へ。

広島の呉市から安芸灘諸島を通って、愛媛県今治市の岡村島を7つの橋で結ぶルートだ。広島市街地から1時間ほど車で走ると、信じられないくらいのんびりした光景が広がる。

尾道と今治を結ぶしまなみ海道の橋とも違って、とびしま海道は一つひとつの橋が小さいので、その名前のとおり飛石を跳ねていくような感覚でドライブできる。海と道が近くて、そのまま海に吸い込まれてしまいそうな気持ちよさだ。

すれ違う車も少なく、のびのびドライブできる。とびしま海道は映画『ドライブ・マイ・カー』のロケ地にもなっている。

お昼ごはんにと立ち寄ったのが、大崎下島にある〈まめな食堂〉。人口300人ほどの久比(くび)集落にあって、元病院を改修した食堂だ。メニューは肉か魚の定食の2種類。この集落の住人たちに毎日食べに来てもらっても栄養バランスのがいいようにと、日替わりの献立を考えているそう。

木造の建物がかわいらしい、まめな食堂。右がこの食堂を起ち上げた更科安春さん。左が運営スタッフの一人、福島大悟さん。営業は11:30〜13:30の時間帯で木曜休み。

この場所を起ち上げたのは更科安春さん。東京生まれでアパレルの仕事をしてきたけれど、母親を自宅の介護で看取ったことをきっかけに、介護のない世界をつくれないか考えるようになったそう。そんなときに、偶然仕事で訪れた久比の住人たちが元気に農作業をしている姿を見て、ここにヒントがあると思った。

「80代の人たちが柑橘畑の農作業をしていたり、農床(のうとこ)といって家の前の家庭菜園を世話をしていたり、元気に生活しているのを見て、自然豊かな場所で自分の体を動かす暮らしって、なんて健康的なんだと思ったんです。ピン・シャン・コロリ(体がピンピンしているだけでなく頭もシャンとしている)でいけたらいいなと。久比の人たちに元気をもらうのと同時に、この集落の人たちにも元気でいてほしいという思いから、食堂をはじめました。元気なように見えても自分で料理するのが大変という高齢の方もいるので、出来合いのものじゃなくて、肉、魚、野菜を使った出来立てのごはんを食べて健康でいてほしい。食堂以外にも、訪問介護ができる看護師を呼んだり、できるだけ島を離れず暮らせる仕組みづくりもしていたりするんです」と更科さんは話す。

久比集落の農床を見せてもらう。ネギ、ブロッコリー、白菜が植わっていて、これから夏野菜を準備するところだそう。自分たちで食べたり、街で働いている孫たちに送ったり、近所の人とあげたり、まめな食堂に差し入れしている。

農床は久比ならではの文化で、同じ島でも他の集落にはこうした家庭菜園がないそう。久比の人たちは少しずつ違う種類の野菜を育てたり時期をずらしたりして、近所の人同士で野菜を渡し合う習慣があって、まめな食堂でも地域の人が農床でつくった野菜をお裾分けしてもらって、料理に使うことがあるのだそう。

「農」を通していろんな姿を見せてくれた広島。

名残惜しいけれど、とびしま海道の東端、岡村島からカーフェリーに乗って愛媛の今治に渡る。車と一緒に1時間20分ほどの船旅。愛媛はどんな出会いが待っているか……!

岡村港からは、車が乗れるカーフェリーと、人や自転車専用の旅客船があったり、「せきぜん渡船」が運行する今治行きの路線と、「大三島ブルーライン」が運行する大三島行きの路線があるので、行き先、乗船条件、時刻表をしっかりチェックしたい。乗船は先着順で、とくにカーフェリーを利用する場合は余裕をもって港に着いていたい。迷ったら岡村港務所に電話を(0897-88-2252)。しまなみ海道の下をくぐって今治港へ向かう!

Information

MAZDA MX-30 ROTARY-EV

マツダが世界で初めて量産に成功したロータリーエンジンを発電機として搭載。普通充電、急速充電に対応したプラグインハイブリッド自動車。100km超のEV走行ができて、さらなるロングドライブもロータリーエンジンによる発電で充電の不安なく運転できる。環境・走り・電動車としての利便性をうまくバランスさせ、気軽に、身軽に、環境に配慮した使い方が楽しめる。

-

MX-30 HP

-

MAZDA HP

Keywords

月刊TRANSIT/瀬戸内一周!

TRAVEL&EAT

2025.04.23

15 min read

住んでよし、旅してよし……そんな広島、愛媛、香川、岡山の瀬戸内4県をローカル視点でまわろうと、その土地の友人の声を頼りにぐるり一周ドライブへ出かけた。

愛媛編のキーワードは、“瀬戸内の山”。

一緒に旅をしたのは、四国のアウトドア雑誌『YON』の創刊編集長・日野藍さん。そして広島生まれのマツダの「MX-30 ROTARY-EV」。

パワフルな藍さんの背中を追いかけて、四国最高峰の石鎚山を拝んで、外界でほっとひと息パワーチャージするまでの1泊2日。登山初心者にもやさしい、山気分を味わえる旅をどうぞ。

Photo : Kazuto Uehara

Text:Maki Tsuga(TRANSIT) Cooperation:MAZDA

Index

15 min read

今治の夜、台湾を想う

とびしま街道の東端にある愛媛・岡村島の岡村港から今治行きのカーフェリーに乗ること約1時間20分。ほどよい揺れが心地よくて船内のベンチでうたた寝していると「間もなく今治港に到着します」というアナウンスが。車の中に戻り、緑色の船のタラップが岸に降りるのを見守って、「MX-30 ROTARY-EV」のエンジンをかける。

船から降りて今治の街中を走る。

「四国に着きましたね」一緒に旅をしているフォトグラファーの上原和人さんがちょっとうれしそうに一言。船で渡ってきた小さな達成感と安堵。広島・因島生まれの和人さんにとっては船の移動は当たり前かもしれないけど、そんな瀬戸内の日常の中にいるのも楽しい。

海が広がるとびしま海道の景色から一変。

造船工場あり(尾道の風景に似てる)、今治城あり(築城名人・藤堂高虎が築いた海城だ!)、今治市庁舎、今治市公会堂、旧今治信用金庫本店といった数々の丹下建築あり(丹下健三が幼少期に住んでいた!)、のまうまハイランドあり(日本最小の在来馬・野間馬に会える、馬好きにはたまらない〜!)。今治に渡ってきただけでも、愛媛ならではのカルチャーが散らばっていて楽しい。ちなみに今治といったらタオルを思い浮かべるかもしれないけど、丹下健三が今治にいたのもタオルのご縁。丹下の父が家業のタオル業を引く継ぐことになって大阪から引っ越したといういきさつがあったりも。

というわけで、翌日の山歩きに備えて、身体が暖まるものを食べようと向かったのが、藍さんが教えてくれた台湾料理が食べられる〈スナック 洋酒・喫茶 碧空〉。青と黄色のファサード、肩書き多めな看板、さらに愛媛で台湾?と思いつつ、扉を開ける。女将さんにおまかせコースをすすめられてオーダー。注文を受けてから餃子を包んだり、蒸籠料理をセット。粽、小籠包、エビ餃子、焼売、餃子、春巻き……どれもおいしくて、追加でスープ餃子やビーフンも頼んで、すっかり全部お腹の中に収まった。

碧空は、ハイボールの名店でもある。GHQで働いていたこともある先代のマスターは洋酒の扱いを知っていたので、近くのラムネ工場から砂糖抜きの炭酸水を仕入れて、四国でいち早くハイボールを出したのだそう。ちなみに現地で買いつけている台湾烏龍茶も料理によく合う。

「看板に『スナック』って書いてあるから、乾き物を置いてるお店だと思うかもしれないけど、もともとスナックは食事ができる酒場という意味があったんですよ」とマスター。実はマスターのお父さんは台湾出身。戦後、GHQの仕事で今治で働いていたときに、怪我をした日本人女性を助けた縁から、その女性の娘さんと結婚することに。その後、今治で洋酒を出すお店をはじめた。その息子さんが、現在お店に立っている2代目マスターだ。マスターが日本と台湾で料理を学んだおかげで、今、こうしておいしい台湾料理がいただけるというわけ。港町今治ならではの海外とのつながりに感謝しながら、身も心も充電完了。

明日はいよいよ石鎚山だ!

聖地・石鎚山でハイキング!

翌朝8時、日野藍さんと西条市で合流。藍さんは愛媛・西条生まれのデザイナーで、山好きというところから、四国をアウトドアの視点で巡る雑誌『YON』を四国の仲間たちと一緒に自費出版でつくっている。『YON』も藍さん自身も元気をもらえる存在だ。

集合場所の駐車場の脇には四国山脈から瀬戸内海に流れ出るまでの恵みも……!「西条市には地下水が湧き出た井戸がたくさんあって、”うちぬき”っていうんです。江戸時代から地面に穴を掘って打ち抜いたところから地表に溢れてきた湧水を使っていたことから、この名前がついたんです。よく水を汲んでいく人もいますよ」と藍さん。

早速、石鎚山に向かってドライブ。

白く雪化粧した石鎚山が遠くに見える。朝靄が立ちのぼる緑の道を悠々と運転して、麓の市街地から30分ほどで登山口の駐車場に到着した。

上/ここから車で15分もいけば高知県という山中にある、西条市の〈金子商店〉。近くには加茂川も流れている。石鎚山登山口に行く前に、飲料、お弁当を調達するならここですませよう。駄菓子やおもちゃも売られていて懐かしい雰囲気。 下/山道も楽々走行する「MX-30 ROTARY-EV」。

石鎚山登山のハイシーズンは5〜10月。一年を通して入山できるけれど、毎年7月1日から10日は「お山開き大祭」があって、とくに賑わう。昔ながらの山岳信仰が残っていて、7月1日だけは女人禁制で女性は山に入れないのでご注意を。

上/狭い山道も心配なし、それでいてたくさん荷物が詰めるのでアウトドアシーンでも頼れる「MX-30 ROTARY-EV」。 下/道路から覗き込んでも川底が見えるほど川の水の透明度が高くてびっくり。

「ロープウェイ乗りますか? ちょうど出ますよ!」チケット売り場のお姉さんの声で、駆け乗る。「山はどこまで登ります? 昨日雪が降ったから、足元が不安だったら上の駅で長靴借りてくださいね」とこちらの装備を見て声をかけてくれる。

ゴンドラの窓からは瀬戸内海と島々がくっきりと見える。海と山がこんなに近いなんて。こうしてみると、瀬戸内海から顔を出している島々も、山の連なりの一部のように見えてくる。

ロープウェイの山頂成就駅に到着。一気に標高1,300mまで上がる。ぐっと気温が下がったのがわかる。3月下旬、麓の気温は13℃ほどだったけど、山頂の駅の壁にかかっていた温度計の針はぴったり0℃を指している。

駅を出ると……一面、白銀の世界!

サングラスなしで目を開けていられないくらいの、雪の白、空の青。山の上にある石鎚神社の中宮 成就社を目指して歩きはじめる。じっとしていると寒いけど、歩いていると汗ばんでくる。スキーシーズンも終わった雪山ということもあって、登山客も時折すれ違う程度……と思ったら、郵便局の人が歩いてくる(!)。手紙や荷物の郵便物を届けに、こうして週6日、山と麓を行き来きしているそう。挨拶代わりに、といって肩にかけていたホラ貝の音色を披露してくれた。す、すごい。

「よかったら前を歩きます? 誰もいない景色もいいですよ」と藍さん。

ぐぐぅ、ぐぐぅ、っと雪を踏みしめる音、木の陰と雪の反射のコントラスト、得体の知れない獣の足跡の列……。何も喋らず、自分の体を取り巻く360°の世界に夢中になる。このままずっと歩いていけそうなくらい、静かで、楽しい!

20分ほど歩くと急に目の前に大きな鳥居と宿や土産物店の建物が出現。さっきまで人工物のない世界にいたので、ちょっとびっくりしてしまう。冬場はほとんど休業してしまうけど、7月のお山開きの期間を中心に開かれ、登山客や参拝客で賑わうそう。

「このお店は開いているかも!こんにちは〜」と言って、藍さんが顔見知りのお店〈白石旅館 民藝茶屋〉のドアを開けて中に入っていく。

店の奥から、店主の岩田雅好さんが出てきた。おでん、カレーライス、中華丼、ラーメン、そば各種……ごはんのメニューが壁一面に並んでいるけど、準備前ということで「あめゆ」をいただく。水あめ、三温糖、生姜、片栗粉、塩が入っていて、身体が温まる。ありがたい。石鎚山にはあめゆを出すお店が数件あって、登山客はスポーツドリンク感覚で飲むのだそう。

ほっとひと息ついたところで、石鎚神社 中宮 成就社に参拝へ。

ここの見返遥拝殿から、石鎚山の山頂・弥山(みせん)を望むことができる。山に向かって壁一面が窓になっていて、自然と山と自分が対峙する空間になっている。息を呑むような景色、背筋がのびるような緊張感。

見返遥拝殿の中には、天狗のお面や、開山の祖・役小角(えんのおづの)の像などが置かれている。最初に山頂に登ったといわれる役小角は、はじめはなかなか頂上にたどり着けず諦めかけていたときに山で斧を研いで針にしようとしている老人に出会って感銘を受けて、再びチャレンジして登頂を果たしたという。(一回諦めたところが現実味がある)。ここでお祈りすれば、難しい願いも達成できるかも……!

石鎚神社 中宮 成就社の見返遥拝殿。お賽銭箱の隣には登山保護用の寄付金箱もあって、山頂への荷物運搬、登山道整備、救急保護費といった、山の管理・運営に充てられている。

石鎚山山頂の弥山が見えた。山頂には石鎚神社 奥宮 頂上社があって、なんと5月から11月頭まで職員が常駐。宿泊、飲食できる山小屋もある。

藍さんは年に数度、石鎚の山頂まで登るそう。

「山頂に行くまでに、試しの鎖、一の鎖、二の鎖、三の鎖があるんです。鎖はそれぞれ30〜70mほどの長さがあって、ほぼ垂直の断崖を登っていくんです。登るにも、途中で諦めて降りるにも、自分でいくしかない。もう目の前の鎖しか見えなくなって、地上の出来事を全部忘れられますね」と答えてくれる。藍さんの清々しい横顔から、山の厳しさと魅力がないまぜになってびしびしと伝わってくる。

試しの鎖は、名前のとおり、一、二、三の鎖が登れるか自分の力を確認するためのもの。それぞれに迂回路があるので、そこから山頂を目指すこともできるが、なかなかの階段地獄らしい。石鎚山は修験道の聖地としても知られているけど、本当に修行だ……。

それにしても、藍さんが四国のアウトドア雑誌『YON』をはじめようと思ったきっかけはなんだったのだろう?

「山は自分にとって、しがらみを忘れて夢中というか無心になれる場所なんですよね。何者でなくてもよくなってくるというか。私はデザイナーなので、自分の好きな四国と、山と、雑誌を全部合わせたものをかたちにできないかと思って、ちょうどコロナ禍になったタイミングでつくりはじめたんです」と藍さん。

雑誌名には、四国の“4”と、「なにしよん?」の“ヨン”の意味がある。誌面に四国愛と山、川、海など自然への愛が溢れ出していて、ページを捲っているうちにどこかに出かけたくなるような雑誌だ。アウトドア好きな人もそうでなくても、四国旅のヒントになるので、ぜひ読んでみてほしい。

山道具の店、鉄板ナポリタン、海辺のコーヒーで癒やされて

石鎚山参拝でご利益を得たところで、藍さんに山帰りによく立ち寄る場所に連れていってもらった。まずは石鎚山の麓にある、山道具のお店〈crosspoint〉。ウエア、ザック、シューズ、ポールから、ランプ、ナイフといったキャンプ用品まで、アウトドアギアがぎゅぎゅっと並んでいて、たしかに山に入る前後に必要なものを揃えられそう。店主の久保一平さんは、子どもの頃から西条の裏山で山遊びをしていた山好き。お店もやりつつ、四国を中心にハイキング、登山、キャンプ、カヌーなど、山&川遊びのガイドも企画している。

crosspoint店主の久保一平さんと妻の未央さん。カフェやギャラリーも併設されているので、コーヒーや展示を目的に遊びに来るだけでも気分転換できるような空間。

「そろそろお腹空きましたよね? ガツンとお腹いっぱいになれるご飯だと、今治の焼豚玉子飯か、西条の鉄板ナポリタンもいいかな」と藍さん。白ご飯の上に、目玉焼き2つとたっぷり焼豚がのった焼豚飯にも心惹かれるけど、雪山で冷えた体に熱々ナポリタンも大アリ。ということでナポリタンを食べに、〈MAHALO〉へ入店。

ナポリタンに生卵が1つ。生卵は、崩してもよし、目玉焼きにしてもよし、炒り卵にしてもよし。鉄板でそれぞれの楽しみ方ができる。麺は、やわやわと鉄板で焦げたパリパリ食感のどちらも楽しめる。はぁ、生き返る〜。

食後のコーヒーを、ということで新居浜市にある自家焙煎の店〈みんなのコーヒー〉へ。新居浜市の市街地から離れた県道沿いに、ぽつんとある。店の目の前に瀬戸内海があって、コーヒー片手に海岸線を散歩するのも気持ちよさそう。

お店の名前のとおり、老若男女いろんな人がさっとコーヒーを飲んで、その場に居合わせたお客さんと会話をして帰っていく。顔見知りだったり、はじめてだったりするようだけど、お店の人ともテーブルで隣り合わせた人とも声をかけやすいようなムードが流れている。会話の輪に入っても入らなくても、コーヒーの香り、目の前の海、店主の伊藤淳さんとスタッフの平田達也さんの朗らかさを同じ空間で共有できて、境界線を緩ませてくれる。

「東京でデザイナーとして働いていて、30代になって地元の愛媛に戻ってきたばっかりの頃、最初は自分の中でうまく東京と地元の間のほどよいところが掴めなかったんですよね。そんなときに、この〈みんなのコーヒー〉を見つけて、母と一緒に来たんです。地元の人も旅人もどちらもいて、それが心地よくて。こういう場所が近くにあってよかったって、すごくほっとしたのを覚えてます」と藍さんが話す。こんなお店、近くにあったら通ってしまうだろうなぁ。

荘厳な山と穏やかな海、あったかい人たちとおいしいもので、すっかりパワーチャージされた愛媛旅。コーヒーをテイクアウトして、次は香川へ!

Information

MAZDA MX-30 ROTARY-EV

マツダが世界で初めて量産に成功したロータリーエンジンを発電機として搭載。普通充電、急速充電に対応したプラグインハイブリッド自動車。100km超のEV走行ができて、さらなるロングドライブもロータリーエンジンによる発電で充電の不安なく運転できる。環境・走り・電動車としての利便性をうまくバランスさせ、気軽に、身軽に、環境に配慮した使い方が楽しめる。

-

MX-30 HP

-

MAZDA HP

Keywords

月刊TRANSIT/瀬戸内一周!

TRAVEL&EAT

2025.04.23

15 min read

住んでよし、旅してよし……そんな広島、愛媛、香川、岡山の瀬戸内4県をローカル視点でまわろうと、その土地の友人の声を頼りにぐるり一周ドライブへ出かけた。

香川編のキーワードは、“デザイン探訪”。

一緒に旅をしたのは、デザイン、写真、文章などで風景の裏側にある物語を届ける仕事をしている、ゆう さかなさん。そして広島生まれのマツダの「MX-30 ROTARY-EV」。

瀬戸内国際芸術祭、丹下建築、イサム・ノグチが滞在制作していたアトリエなど、数々の芸術が香川に集結しているのには理由が? 街なかに潜む香川の美の伏線を、ゆう さかなさんと楽しく回収!

Photo : Kazuto Uehara

Text:Maki Tsuga(TRANSIT) Cooperation:MAZDA

栗林公園からはじめる、美の旅

上/栗林と書いて「りつりん」と読む。 下/園内には約1400本の松が植わっていて、そのうち約1000本は職人が管理をする「手入れ松」だ。

ゆうさんと待ち合わせたのは、栗林公園。まだ朝8時だというのに、海外からの旅行客、出勤前に散歩を楽しむ地元の人たちで賑わっている。ここはもともと高松藩主の下屋敷として使用されていたところで、徳川の将軍から拝領した盆栽を地に植え替え大きく成長した「根上り五葉松」、和船が行き交う南湖、人口の滝、数々の茶室があって、豪華絢爛。公園のすぐ後ろには紫雲山(しうんざん)も控えていて、高松市内ながら人里離れた山まで来たような気分になれる。

上/掬月亭の掬月の間。 下/掬月亭で入亭料を払うと抹茶(もしくは煎茶)と和菓子がいただける。

栗林公園の開園時間は、ほぼ日の出から日没までということで季節によって変わる。

丹下健三、イサム・ノグチ、猪熊弦一郎……がいっぱい!

香川には「デザイン知事」と呼ばれた名物知事がいた。それが1950〜1974年まで香川県知事を務めた金子正則。郷土食だったうどんを「讃岐うどん」としてPRして全国区にしたのもこの人物。第二次世界大戦の空襲で焼け野原になった高松市で、平和と民主主義の象徴となる建物を建てたいと願っていた金子知事。そんなとき、香川出身の画家・猪熊弦一郎に相談して、丹下健三を推薦されたことをきっかけに県庁舎の設計を丹下に依頼することに。

1958年に完成した香川県庁舎(東館)は、日本の伝統的な木造建築の意匠・構造をコンクリートで再解釈した建築で、直線的な柱や梁のあしらいに神社仏閣のような荘厳さが漂う。外から見ると重厚感たっぷりでちょっと近寄り難い雰囲気もあったけど、中に一歩入ってみて印象が変わった。天井が高く、窓も広く、開放感たっぷり。猪熊弦一郎の壁画、丹下研究室でデザインした設えが柔らかく居心地もいい。県庁ホール内(通常は非公開)の演台や椅子は剣持勇のデザイン。見るべき場所がいっぱい。

ピロティやロビーは来訪者に開放されていて、職員や利用者に迷惑にならないよう気をつけつつ、ぐるり。猪熊弦一郎の壁画や信楽焼の椅子がポップでかわいらしい。

県庁を見学したところで、高松市の街中へ。「この公園も実は見どころがいっぱいあるんですよ」とゆうさん。高松市立中央公園にはイサム・ノグチが設計した赤と黄色の遊具が。サヌカイト(讃岐石)を使った速水史郎の彫刻もある。園内にあるアイパル香川は芦原義信設計、外構の石組みは流政之によるもので、地元の庵治石が使われている。公園の目の前には、日建設計が設計した青緑色の百十四銀行本店が遺跡のような存在感を放って佇んでいる。公園から徒歩5分ほどのところには、山本忠司が設計した〈喫茶 城の眼〉もある。店内には庵治石を使ったスピーカーもある。

街に芸術が散らばっているのがなんとも贅沢な高松……。見逃してしまいそうな風景も立ち止まって教えてくれるゆうさんに感謝。

イサム・ノグチが暮らした石の町、庵治・牟礼へ

香川でずっと行きたかったのが、高松市牟礼町にあるイサム・ノグチ庭園美術館。開館日は火・木・土曜日、入館する際は24時間前にチケットを要予約と、狙いを定めて行かないといけないのはわかっていたけれど、どうあがいても取材日程にはまらない……無念。

「庭園美術館がある庵治・牟礼(あじ・むれ)エリアは、独特のカルチャーがある石の町。美術館は開いてないけど、新しいスポットもできていておもしろい場所だから行きましょう」とゆうさん。高松市街地から30分ほど車を走らせると、遠目に岩山が見えてきた。街なかに石材店が立ち並び、採掘された石がゴロゴロと置かれている。これはたしかに石の町だ!

高松市の牟礼町と庵治町の間に位置する五剣山。ここで庵治石が採掘されている。

最初に訪ねたのは牟礼町にある〈蒼島(あおいしま)ショールーム〉。庵治石の加工をしている会社で、石を使ったプロダクトも販売している。そもそも庵治石ってどんな石なんだろう?

「牟礼町、庵治町にまたがる五剣山から採れる花崗岩の一種で、青みを帯びた石なんです。石って風化しにくいと思われるけど、乾燥したヨーロッパではよくても、日本みたいな湿度の高い風土だと劣化しやすいんですよ。その点、庵治石は粒が細かくて風化に強くて、“花崗岩のダイヤモンド”とも呼ばれる石。その分、加工も大変で、庵治・牟礼の職人技は世界に誇るレベルなんですよ」と蒼島の代表・二宮力さん。

庵治石は、採掘、成形、文字入れ、運搬まで、この地域が分業で担ってきた産業。古くは高松城や大阪城、最近では墓石に使われてきたけれど、現在は海外製品に押され気味だという。そこで庵治石と職人たちの技術の素晴らしさにもう一度光を当てようとしているのがこの蒼島。国内外のデザイナーを起用して、庵治石を使ったプロダクトを販売している。

近くにもうひとつおもしろい場所があると、ゆうさんが連れてきてくれたのが、地元のアパレル企業・中商事が運営している〈AJI CIRCULAR PARK〉。店舗、カフェ、オフィス、工場が一体となったスペースで、店頭には循環をテーマにしたものが並ぶ。環境に配慮してつくられた衣服、雑貨、日用品であったり、瀬戸内に因んだものが販売されていたり、布、皮、木材、庵治石の端材まで量り売りされている。

この場所を起ち上げたのが、家業を継いだ代表・中貴史(なかたかし)さんだ。

「私たちの会社は服の製造と販売が本業です。長く着られる質のよいものづくりを心がけていますが、それでもアパレル業界全体でみると、服の廃棄が大きな課題になっています。たとえば日本で着られなくなった衣服の多くは、裁断されて工業用拭布になったり発展途上国に送られます。ただ途上国に届いた服も、結局は着られずにその土地の環境問題になっているケースもあります。日本でも、都会で処理しきれなかったゴミが瀬戸内の豊島に運ばれていた不法投棄事件もありました。見えないところに押しつけるんじゃなく、自分たちの近いところで循環を変えていけないか、ゴミを資産に変えられないかと思って、この場所をはじめたんです」と中さん。

AJI CIRCULAR PARKを一歩出ると、庵治石が並ぶ町並みが目に入る。約8000年前に形成されたともいわれる庵治石。どれだけの時間の長さでものごとが考えられるのか?と問われているような気がしてくる。

「夕暮れ時にいい場所があるんです、今行けば間に合うかも」というゆうさんの言葉で、庵治・牟礼のすぐ西隣にある屋島へ向かう。ちょうど瀬戸内海に夕日が落ちるところで、高松市屋島山上交流拠点施設〈やしまーる〉に到着。高低差のある地形に沿うように、天地左右がぐにゃりと曲がった生き物のような回廊がある。何をするでもなく、ただただ目の前の瀬戸内をずっと見ていたくなるような空間だ。

上/瀬戸内を一望できて自然溢れる屋島。近年、観光が下火になって山の上の旅館や食事処の利用者が減っていたが、2022年に高松市屋島山上交流拠点施設としてやしまーるが生まれて、また新しい人の流れが生まれている。設計したのはSUOの周防貴之。 下/日が沈む高松港。左側に見える白い屋根の建物は、SANAAが設計した香川県立アリーナ。2025年2月にオープンしたばかり。

うどん、和三盆、骨付き鳥……香川のうまいもん!

香川の美を散策する旅だけど、お腹が減ってはなんとやらということで、ここからは香川のうまいものをピックアップ。

🍚朝ごはん、その1

朝がゆ

栗林公園の〈花園亭〉でいただける朝がゆ(要予約)。高知県の乳酸発酵した幻の碁石茶、小豆、栗を使った茶粥で、体に沁み入るうまさ!花園亭の朝がゆ(本館1,650円、泛花亭特別献立2,500円)。ほかにも予約制でお弁当や定食なども注文できる。甘味などの喫茶は予約不要で利用できる。

🍚朝ごはん、その2

あんもち雑煮

栗林公園を散策中に、池の畔の休憩処〈吹上亭〉で気になる看板を発見。噂に聞いていた、白いお雑煮!朝がゆを食べてから30分もたっていないけど、迷うことなく注文。白味噌ベースで汁も甘口。お餅の中には小豆が入っていて甘い。白い、甘じょっぱい、でもこれはお雑煮……最後のひと口まで脳がバグりながらいただく。初めての感じ。おいしい!

🍩おやつ

HIYORI WASANBON

サトウキビの産地といったら沖縄を思い浮かべるかもしれないけど、実は香川や徳島は在来品種のサトウキビの生産地、和三盆(糖)を生産してきた歴史がある。香川にサトウキビが伝わったのは、江戸時代のこと。お遍路旅をしていた奄美出身の人が行き倒れていたところを高松藩の人が助け、その恩返しに薩摩藩の門外不出だったサトウキビを讃岐に伝えたのがはじまり。そんな和三盆を使ったスイーツがいただけるのがこちらの〈HIYORI WASANBON〉。松、桜といった和風な形から、ギター、コーヒー豆の形の和三盆まであってお土産にもいい。口の中で儚く繊細に溶けていく和三盆を使った抹茶ラテ、ほうじ茶ラテやドーナツも美味!

🍜うどん、その1

麺処 綿谷 高松店

お昼の12時。お店の外に10人、店内も延々とつづく行列……。「これくらいならすぐ入れますよ」というゆうさんの言葉がなければ断念していたかもしれない。学食のような感じで、一列になって、お盆を手に、素早く口頭でオーダー。店員さんが手際よくうどんを用意して、お会計へ。店員とお客さんが生み出すグルーブ感がいい。ゆうさんにおすすめされた牛肉ぶっかけと肉うどんを注文。牛丼のお肉のような甘じょっぱいお肉と柔らかめの麺、レモンを絞ってぐいっといただく。やさしい、おいしい。満腹! もともと丸亀で食堂してはじまった綿谷(わたや)。丸亀にもお店がある。

肉うどん

牛肉うどん

🍜うどん、その2

うどんさか枝

香川県庁のすぐ近くにある、さか枝(えだ)。釜揚げうどん小をオーダー、390円、安い!自分でうどんを温め、つゆを注ぎ、お好みでネギ、ゴマ、生姜を入れて完成というセルフ式。この黄金色のおつゆがおいしくて、全部飲み干した。常連さんの中にはかけそばを注文する人も。うどん店のそばも気になる。満腹、満腹。

🥢夜ごはん、その1

惣菜居酒屋 まほろば

老舗〈しるの店おふくろ〉が休業、再出発したのがこちらのお店。カウンターにずらりと並んだお惣菜からメニューを選べるのが楽しい。白味噌のぶた汁が名物で、パラッとかけられた一味の辛みがいい。天然鯛のフライ、ナマコ酢(季節限定)、鰹のタタキ、鶏もつ煮、肉じゃが……何を頼んでもおいしい。予約不可なので直接お店を訪ねてみよう。(定休日は水曜・日曜・祝日 17:00〜22:00 L.O. 21:30)

🥢夜ごはん、その2

骨付鳥 かし羽

高松市内の飲み屋街を歩くとやたらと目にする「骨付鳥(ほねつきどり)」の看板。もともと丸亀市の居酒屋〈一鶴(いっかく)〉からはじまったメニューで、肉が固くなった大人の鶏をおいしく食べるために、塩コショウたっぷり使った、いわばローストチキンだ。多くのお店で、おやどり(固め)とひなどり(柔らかめ)が選べる。高松市のタクシー運転手さんに聞いたところ、「骨付鳥1つでビール2杯はいけるね〜。〈一鶴〉〈寄鳥味鳥(よりどりみどり)〉もよく聞きますね。どこも味つけが違うから、食べ歩くのもいいですよ」ということで、街中で目に入った〈骨付鳥 かし羽(わ)〉に入ることに。真っ黒になるくらいコショウがかかっていて、ガツンとスパイシー。ちょっとジャマイカのジャークチキンを思わせる仕上がり。添えられた生キャベツと一緒につまむ。お酒がすすむのがわかる。

海に再び目を向ける、瀬戸内国際芸術祭

香川を一日歩き、夜ごはんの席で骨付鳥にかぶりついていたとき、ゆうさんと瀬戸内の話題から芸術祭の話になった。

「瀬戸内国際芸術祭の狙いは、海の復権にあるんですよ」とゆうさん。

2010年から3年ごとに行われてきた瀬戸内国際芸術祭。今年2025年も4月18日から11月9日まで、春夏秋と断続的に開催される。香川の直島、女木島、男木島、豊島、小豆島や、岡山の犬島などの島々が主な会場だ。

「昔、瀬戸内では船を使った海上交通が主流だったけど、近年に入って道路や橋が整備されていくなかで、海や島に目を向けなくなっていったんですよね。島々に芸術家を招いて、滞在してもらいながら島の歴史や環境を感じ取って作品に落とし込んでいくことで、訪れた人たちも自然とその島のことを知ることができるんですよ」。その昔、海運の要所として賑わっていた島々は、時代が下るごとに、銅の製錬所が置かれたり、ハンセン病の療養所が置かれたり、ゴミが投棄されたり……瀬戸内の島はいろんな歴史を背負ってきたと香川の人から聞いたのを思い出した。

「会期中も大事だけど、会期外で作品を管理したり芸術家をアテンドするボランティアがいたり、島民の方に協力してもらったり……そういう積み重ねで奇跡のように運営されている芸術祭だなと思います」と一言。

香川にある芸術も、食べ物も、石までも、歩きながら掘り起こして案内してくれたゆうさん。「風景って、人、自然環境、産業、歴史……あらゆるもので構成されていますよね。自分は建物を建てているわけではないけど、そうした風景が生まれてきた物語を伝えることもまちづくりの一部だなと思うんです」

また行きたい場所、行けなかった場所がいっぱい。うどんだって、かけも、肉うどんも、釜玉も、釜バターうどんも……もっと食べたかった。再訪を誓って、瀬戸大橋を渡る。瀬戸内一周ドライブ、次は岡山で手仕事を巡る旅へ!

道端に立ち止まって高松港の夕景を眺める。

Information

MAZDA MX-30 ROTARY-EV

マツダが世界で初めて量産に成功したロータリーエンジンを発電機として搭載。普通充電、急速充電に対応したプラグインハイブリッド自動車。100km超のEV走行ができて、さらなるロングドライブもロータリーエンジンによる発電で充電の不安なく運転できる。環境・走り・電動車としての利便性をうまくバランスさせ、気軽に、身軽に、環境に配慮した使い方が楽しめる。

-

MX-30 HP

-

MAZDA HP

Keywords

月刊TRANSIT/瀬戸内一周!

TRAVEL&EAT

2025.04.23

15 min read

住んでよし、旅してよし……そんな広島、愛媛、香川、岡山の瀬戸内4県をローカル視点でまわろうと、その土地の友人の声を頼りにぐるり一周ドライブへ出かけた。

岡山編のキーワードは、“民藝今昔”。

倉敷のイグサ職人・須浪隆貴さんの作業場を訪ねつつ、民藝に出合える場所を教えてもらいながら倉敷の街を散策。

広島生まれのマツダ「MX-30 ROTARY-EV」に乗って、広島、愛媛、香川、岡山を巡った旅の最終話!

Photo : Kazuto Uehara

Text:Maki Tsuga(TRANSIT) Cooperation:MAZDA

Index

15 min read

夜の瀬戸大橋ドライブ

香川から岡山に向かって、夜の瀬戸大橋を車で走る。

「意外と星が見えますね」と広島・因島生まれのフォトグラファー・上原和人さん。目を凝らして窓の外を見る、星が近い。対岸の倉敷の明かりが目に入るものの(水島コンビナートだろうか)、思いのほか橋の上は暗い。真っ黒な空と海をつなぐように白い橋がすくっと立っていて、その橋の間に青白い星々が散らばっていて、前から後ろへと流れていく。瀬戸内の青い海の上を走りたい気もしたけど、夜もいい。「MX-30 ROTARY-EV」は私たちを乗せて、30分ほどのドライブであっという間に対岸へ運んでくれた。

イグサ職人・須浪隆貴さんの工房へ

岡山で会う約束をしていたのが、イグサ職人の須浪隆貴(すなみりゅうき)さん。翌朝、倉敷の田んぼの中にある自宅兼工房にお邪魔する。日常的に使えるイグサの鍋敷き、瓶入れ、手提げ籠、収納箱、暖簾までつくっていて、自分の家で使っている鍋敷きが隆貴さんのものだと認識したのはだいぶ後になってからだった。

「物が先にあって、自分の名前は風景のなかに消えていくくらいがいい。つくった物から岡山や倉敷のことを知ってくれたら、それで十分うれしいから」と隆貴さん。

作業場には制作途中のイグサのカゴが並んでいて、いい香り。お茶を飲みながら、倉敷とイグサの話をしてくれた。倉敷は海を干拓して拡張してきた街。昔から塩分に強い綿花やイグサの栽培が行われてきた歴史がある。岡山でデニム、学生服、作業着といった繊維業が盛んなのはそのため。一方で、イグサの存在は最盛期よりも影を潜めている。生活環境が変わって畳、ゴザ、籠の需要が下がったこと、倉敷の海岸に工業地帯ができてイグサが育ちにくくなったことなど、いろんな要因がある。

隆貴さんがイグサ編みをするようになったのは、それを仕事にしていた祖母が身近にいたから。「イグサ編みを手伝ったらお小遣いあげるっていわれて、小さい頃から編み方を覚えました(笑)。父も職人だったんですが早くに亡くなってしまったので、僕が家業を継ぐことになったんです」

イグサ職人が減っていく様子をみていた隆貴さんは、それを仕事にしていくこと、続けていくことの大切さをよく知っている。現在、工房で働いているのは、隆貴さん、妻の志歩さん、地元の従業員含めて、4、5人ほど。1日何時間稼働して何個つくるか、売値をどうするか、どこに売るか……一つひとつ自分で考えながら、できることを広げてきた。

鍋敷きや瓶入れのような小物は手で編んで、手提げ籠や収納箱などは木製の機械でつくっている。納屋にある作業場には、巨大な木製のイグサの機り械が。繊維となるイグサの紐を一本一本つなぎ、手と足を使いながら編む。機械の修理も隆貴さん自身でやる。

隆貴さんに会って驚いたのは、蒐める人でもあったこと。壁には日本各地の蓑、籠がかけられていて、郷土資料館のよう。工房前にも無数の水甕が並んでいる。10代の頃から古道具市に出かけて、こうした民具や民藝品を蒐集しているのだそう。そして蒐めると同時に物をよく見ている人でもある。納屋に無造作に置かれたイグサの敷き物は、昔、このあたりでつくられていたもの。「敷き物もつくりたいんですよね。少しずつやりたいことを増やしているところです」と話す。

最初は籠編みからはじめたけれど、昔のものを見て瓶入れや暖簾をつくったり、現代の暮らしと照らし合わせながら収納箱をつくったりと、イグサのプロダクトを増やしていっている。ここにあるものも、いつか隆貴さんの手で生み出しているかも……!

この春からは、同じく岡山でイグサとワラの職人をしている丙さんと一緒に、岡山県の高梁市吹屋で〈艸(くさ)〉というお店もはじめた。隆貴さん自身も、倉敷の工房兼住居を改装中で、ここを店舗とギャラリーにする構想もあるそう。

倉敷から車で1時間ほどにある県北の真庭、県東の牛窓・備前も、それぞれ手しごと視点でいいお店、おもしろい人たちがいるという話を隆貴さんから聞きつつ……時間が足りない。それはまた今度のお楽しみとして、隆貴さんから倉敷のおすすめを教えてもらって美観地区へ向かう。

倉敷で民藝今昔さんぽ

車内は広くて快適でありつつ、狭い路地も通れるコンパクトさも兼ね備えた「MX-30 ROTARY-EV」。

美観地区入口にある倉敷国際ホテルを横目に(棟方志功の版画がある! 宿、レストラン、バーを利用しながら見たい)、パルテノン神殿のような景観の大原美術館を通り過ぎ(モネ、ゴーギャン、ピカソ、エル・グレコ……名作揃い!)、倉敷民藝館へ。

倉敷民藝館は、東京・駒場東大前にある日本民藝館に次いで、日本で2番目にできた民藝館だ。倉敷と民藝の縁をつないだのが、倉敷の実業家・大原孫三郎。柳宗悦と親交のあった大原孫三郎は、民藝運動のよき理解者であり、日本民藝館の設立を支援。孫三郎の意志は長男の總一郎に受け継がれ、倉敷にもぜひ民藝館をとの思いから、倉敷民藝館設立に尽力したという背景がある。

そんな倉敷民藝館に一歩足を踏み入れるとタイムスリップしたような気分が味わえる。江戸時代に建てられた米倉に、地元・岡山の民藝、日本全国の民藝、世界の民藝、企画展の展示があって、時代と世界の境界を越えてぐっと引き込まれる。お店も併設されているので、自分の暮らしとつなげて民藝を見つめることができる。

民藝や暮らしの道具を扱うお店をいくつか教えてもらったなかで向かったのが、〈融(とおる)民藝店〉。須浪隆貴さんのイグサ製品、同じく倉敷で制作活動をしている石川昌浩さんのガラス製品といった地元岡山の品々から、県外のものまで、所狭しと並んでいる。お店に立つ2代目店主の山本尚意(たかのり)さんは東京で写真の仕事をしていたけれど、東日本大震災を機に地元の倉敷に戻り、大人になって改めて民藝に出会い直したという。地元の人や国内外のお客さんで店内は賑わっているけれど、気になっているものがあると、一つひとつ丁寧に作家や作品の説明をしてくれてありがたい。

店の後ろには阿智神社が控えている。昔は神社のある高台が陸、その下は海だったそう。

民藝と倉敷のおいしいもの

お腹が空いてきたところで、隆貴さんもよく行くという〈やまこうどん〉へ。岡山でうどん?香川じゃなくて? と思うかもしれないけれど、岡山県もれっきとしたうどんカルチャーがある。ざるうどんにつゆと具材をのせた「ぶっかけうどん」スタイルや、自分で麺を温めて、トッピングを選んで、片付けまでする「セルフ式うどん」スタイルをつくったのも岡山のうどん店!……という説があるとかないとか。

そんなわけで、やまこうどんの「にくまぜうどん」をいただく。茹でたてほやほや、コシがあるけどやさしい口当たりで、甘じょっぱい牛肉やごぼうチップといった手づくりの具材もおいしい。飴色の器までおいしそう……これは出西窯だろうか。「お店の器は融民藝店で選んでいるんです。扱いに気を使いますが、せっかく民藝の街にいるので本物を使いたいと思って」と店主の山下貴司さん。民藝視点で散策中だと伝えると、ここも行ってみてくださいとコーヒー店を教えてくれた。

再び、えびす通商店街に戻る。やまこうどんの貴司さんが教えてくれたのが、この商店街のアーケード内にある〈GJG ESPRESSO STORE〉。お店の中には銀色に輝くエスプレッソマシンと、巨大な焙煎機。そして、スピーカー、ゴジラの置物、民藝の花瓶など、和洋折衷な部屋にお邪魔した気分。壁に貼られた火の用心の御札が気になる。岡山・真庭にある和尚がしたためた札らしい(欲しい)。エスプレッソとアイスコーヒーをオーダー。注いでくれたグラスがかっこいい。GJG店主の渡邉史朗さんに聞くと、倉敷のガラス作家・石川昌浩さんが自分のグラスにエナメルペイントしたものだという(欲しい)。

物欲も、食欲も、大いに刺激された手しごとの国・岡山。つくることも大事だし、買うことも、食べることも、大事なコミュニケーション。瀬戸内4県で手に入れた品々を座席に置いて、さみしいけれど「MX-30 ROTARY-EV」に乗って広島までの帰路につく。瀬戸内一周のロングドライブ、お疲れ様。(バッテリーとガソリンで走行していたので、1回のガソリン給油で、広島、愛媛、香川、岡山、そして広島まで、瀬戸内一周できてしまった。ありがとう、MX-30 ROTARY-EV……!)

瀬戸内に通底する穏やかなムードもあるけど、どの県も個性強めでそれぞれの土地で出会った人と景色がくっきりと脳裏に浮かんでくる。「島と農」を巡った広島、「瀬戸内の山」を体感した愛媛、「瀬戸内の美」の秘密を訪ねた香川、「民藝の今昔」に出合った岡山……瀬戸内一周ドライブが終わる。

でも、まだまだ遊び足りない!また旅したいし、やっぱりちょっと住んでみたい! そんな瀬戸内の旅なのでした。

Information

MAZDA MX-30 ROTARY-EV

マツダが世界で初めて量産に成功したロータリーエンジンを発電機として搭載。普通充電、急速充電に対応したプラグインハイブリッド自動車。100km超のEV走行ができて、さらなるロングドライブもロータリーエンジンによる発電で充電の不安なく運転できる。環境・走り・電動車としての利便性をうまくバランスさせ、気軽に、身軽に、環境に配慮した使い方が楽しめる。

-

MX-30 HP

-

MAZDA HP

Keywords

「瀬戸内」と聞いて、思い浮かべる場所は人それぞれ。

瀬戸内国際芸術祭の会場でもある直島や豊島、小豆島といったアートな島々。サイクリストの聖地と呼ばれて久しい、しまなみ海道。海とともに発展してきた高松、尾道、倉敷、今治などの文化&商業都市。そんな瀬戸内イメージができるまでを総おさらい。気候、地形、歴史、海道まで解説しました!

Text:TRANSIT

Index

7 min read

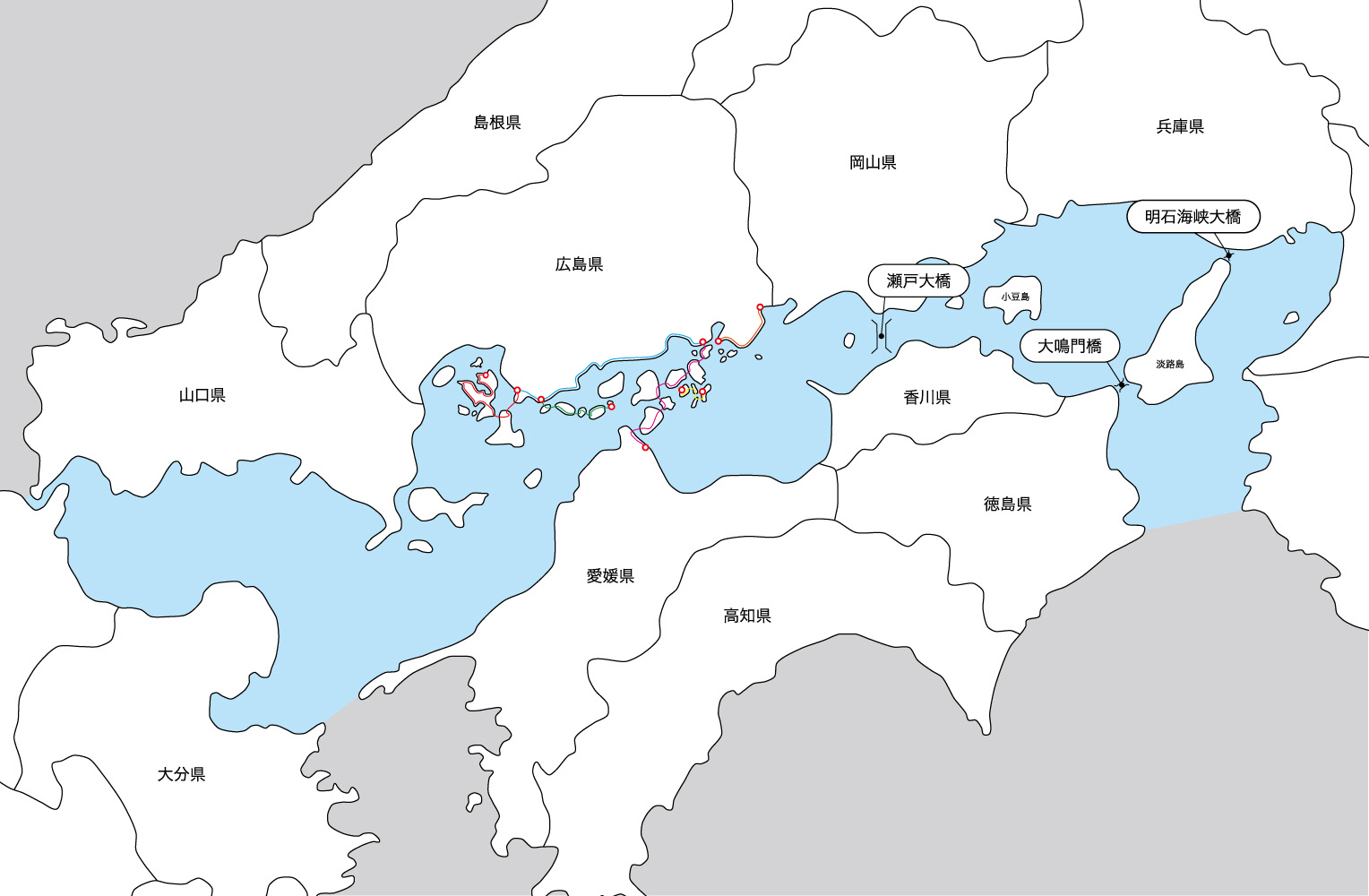

瀬戸内ってどこ?

瀬戸内とは、日本の本州、四国、九州に囲まれた内海(うちうみ)のこと。東は紀伊水道を通じて太平洋へ通じ、西は関門海峡を通じて日本海と繋がっていることから、古より海上交通と文化交流の要として重要な役割を担ってきました。香川や岡山を中心に行われている瀬戸内国際芸術祭や、本州、四国、九州エリアにまたがる瀬戸内海国立公園などで「瀬戸内」の名称を耳にする機会も多いかもしれません。

「瀬戸」という言葉は、もともと「迫門・狭門・湍門(せと)」など、海峡や川の水の流れが狭く速くなる場所を指す言葉に由来するともいわれています。気候は非常に温暖で、岡山県のように「晴れの国」ともいわれるほど雨が少なく、柑橘類や小麦に代表される農業や漁業も盛んに行われてきました。

地形の特徴は、多島美(たとうび)と呼ばれる島々と海が織りなす景観。大小あわせて3,000以上の島々が点在し、入り組んだ海岸線とゆるやかな山並みが生み出す風景は、朝靄(あさもや)や夕焼けに染まるたびに異なる表情を見せ、まるで一幅の絵画のような美しさをたたえています。

穏やかな海、大小数千の島々、そしてそこに息づく人びとの暮らし。旅人にとっても、暮らす人びとにとっても、瀬戸内はどこか懐かしく、静かな魅力に溢れています。ここからは瀬戸内の歴史を、古代、中世、近代〜現代にわけて簡単におさらいしていきましょう。

瀬戸内MAP

水色の部分が、領海法で定義されている瀬戸内の範囲。面積は約1万9,700㎢。

古代:物流と文化の大動脈

縄文時代から7世紀前半にかけて、日本列島の交通体系は瀬戸内の航路を中心に発展していきました。なかでも、北部九州の大宰府と畿内の難波津(現在の大阪)を結ぶルートは、政治・経済・文化の交流において欠かせない通路となっていきます。山岳や森林によって分断されがちな陸路に対し、風と潮流を利用して移動できる海の道は、より効率的で安定した移動手段として重宝されました。

奈良時代に律令制が成立すると一時的に陸上の交通整備が進んだものの、8世紀に入ると海上輸送が見直され、瀬戸内は再び主要な交通ルートとして活用されるようになります。

この時期、中国や朝鮮半島から伝来する文化は、北部九州を起点として瀬戸内を経由し、大和(奈良)地方へと届けられていきました。遣唐使や遣新羅使も、この海路を通って大陸へと渡航しています。天平年間(729~749年)には、僧・行基の尽力により、室生泊、韓泊、魚住泊、大輪田泊、河尻泊など、日程に応じた中継地(泊)が整備され、瀬戸内航路の基盤が確立されました。

沿岸地域には古墳や神社といった数多くの文化遺産が現存しており、当時の人びとがこの地域で豊かな文化を築いていたことがうかがえます。『万葉集』や『古事記』などの古典文学にも、瀬戸内の潮流や美しい島々を詠んだ歌がみられるように、自然への敬意とともに、人びとと海との深い関わりが文化として息づいていたのです。

中世:村上海賊の登場と産業の発展

中世に入ると、瀬戸内は軍事・経済の両面で、戦略的にきわめて重要な海域として、その存在感をいっそう強めていきます。

平安時代末期には、平清盛が日宋貿易を推進する拠点として大輪田泊(現在の神戸港)を整備し、瀬戸内の航路網を拡充。それから約200年後の1400年代、室町幕府は明との貿易において瀬戸内海の港に遣明船を配船し、地域の港町を交易の拠点として育てます。鞆の浦、牛窓、尾道、因島などはその代表例で、いずれも国際・国内の物流を支える重要な港町として栄えました。

万葉集にも登場する広島県福山市の鞆の浦。室町幕府の重要拠点の一つでもあった。

© Joël Fukuzawa

戦国時代に入ると村上海賊(水軍)が登場。「海賊」というと、現代では略奪者をイメージしますが、当時は少し意味合いが違っていました。村上海賊は独自の海上ルールを築いて通行料を徴収し、普段は通行人の水先案内人として各地域との交渉にのぞんだり、海外諸国とも交易を行うなど、海の秩序と安全を守る公務員のような側面もあったのです。

大島と伯方島の間に浮かぶ能島(のしま)。村上海賊は因島、能島、来島の三家に分かれ、なかでも能島村上氏は宣教師ルイス・フロイスから「日本最大の海賊」と呼ばれた。

© 国土地理院

同時期、沿岸地域では塩田の開発が盛んに行われ、製塩業が瀬戸内を代表する産業として根付きます。潮の干満と日差しを利用する「入浜式塩田」は、温暖で雨の少ない瀬戸内の気候と相性がよく、地域の暮らしを支える基盤となりました。

こうして中世の瀬戸内は、政治・経済が交差する場として大きく繁栄し、その存在感を強めていったのです。

近世〜現代:物流の黄金時代から、再生と共生の海へ

江戸時代、瀬戸内海は日本各地をつなぐ物流の大動脈として繁栄を極めました。豪商・河村瑞賢による西廻り航路の開発や、北前船の登場によって、瀬戸内はますます活気づきます。千石船と呼ばれる大型帆船が、弓削(ゆげ)島や御手洗(みたらい)といった芸予諸島の港に寄港しながら、多くの人や物を運び、経済を動かしました。

また、朝鮮通信使の来訪や、綿・米・大豆などの商品作物の輸送も盛んで、沿岸部の農業や港町はその恩恵を受けて発展します。こうした流通の中心にあったのが、穏やかな瀬戸内でした。

しかし明治時代に入ると、蒸気船や鉄道の発達によって、一部の港町は次第に衰退していきます。「瀬戸内の港は、まるで水から引きあげた切花のように凋んでしまった」ともいわれるように、かつての賑わいは静まりを見せることになります。

それでも、近代化の波のなかで、またしても瀬戸内は重要な役割を担います。造船業を中心とした重工業が沿岸部で急速に発展し、広島県呉市、尾道市や愛媛県今治市などは「造船の街」として知られるようになりました。さらに、鉄鋼、化学、精密機械などの工場も建設され、地域経済を支える産業基盤が形成されていきます。

来島海峡大橋のたもとに造船所を構える今治造船。

© 妖精書士

一方で、20世紀後半以降になると、高度経済成長による都市への人口集中や若年層の流出により、離島や小さな集落では過疎化が深刻化。学校や病院の閉鎖、空き家の増加といった問題も見られるようになり、農業や漁業を中心に支えられてきた伝統的な暮らしは、少しずつ姿を変えていきました。

近年では、地域の再生に向けた取り組みが各地で活発化しています。その代表例が、瀬戸内の島々を舞台に開催される「瀬戸内国際芸術祭」。アートを通じて地域の魅力を発信し、観光客だけでなく住民にも新たな誇りと経済的な循環をもたらしています。

直島の李禹煥美術館。李禹煥の70年代から現在に至るまでの絵画・彫刻が安藤忠雄設計の静謐な空間に展示されている。

© TRANSIT

銅製錬所の遺構を保存、再生した犬島精錬所美術館。建築がいかにして地球の一部になりうるかを追求する三分一博志の設計。三島由紀夫を主題にした柳幸典の作品も必見。

© TRANSIT

瀬戸内を望む小高い丘の傾斜を生かした豊島美術館は、美術館そのものが建築家・西沢立衛とアーティスト・内藤礼による作品。建物の中に光が差し込み、風が吹き抜ける自然と一体化した空間に一日を通して「泉」が湧き、移ろいゆく時間の流れを感じることができる。

© TRANSIT

近代から現代にかけて、産業の海から共生と創造の海へ——。瀬戸内は、変化のなかに未来への希望を見出す場所として、静かに進化をつづけているのです。

瀬戸内をつなぐ海道6選!

瀬戸内の海道MAP

ここからは旅したくなる瀬戸内の海道を広島、愛媛からピックアップ。尾道と今治を結ぶしまなみ海道だけじゃなく、ほかにも個性的な海沿いの道がいろいろあるんです。ドライブ、サイクリング、散策を楽しんで!

① しまなみ海道(尾道〜今治)

ルート:広島県尾道市〜愛媛県今治市

広島県尾道市から愛媛県今治市までを結ぶ約60kmの海道で、本州と四国を陸路でつなぐ西瀬戸自動車道の一部。瀬戸内海に浮かぶ向島(むかいしま)、因島、生口島(いくちじま)、大三島(おおみしま)、伯方島(はかたじま)、大島の6つの島々を7つの橋で結び、車だけでなく、自転車や徒歩でも通行できる国内初の海峡横断道路として知られています。

しまなみ海道の象徴的存在でもある来島海峡大橋。全長約4kmの3つの吊り橋が今治市内と大島を結ぶ。

© TRANSIT

② とびしま海道(呉〜岡村島)

ルート:広島県呉市川尻町〜愛媛県今治市岡村島

広島県呉市川尻町から愛媛県今治市の岡村島までを結ぶ全長約30kmの海道で、安芸灘に浮かぶ7つの島々の下蒲刈島、上蒲刈島、豊島、大崎下島、平羅島、中ノ島、岡村島を、安芸灘大橋をはじめとする連続した橋で結んでいます。島々には江戸時代の面影を残す町並みや、朝鮮通信使にゆかりのある歴史的遺構、海産物の直売所、穏やかな砂浜などが点在し、地元の暮らしや文化に触れられるのが魅力。サイクリングロードも整備されており、瀬戸内の穏やかな風景のなかを自転車で巡るのに最適なルート。

重要伝統的建造物群保存地区にも選定されている大崎下島の御手洗地区。江戸時代に北前船や千石船などの寄港地として整備された。商家や茶屋、船宿などの歴史的建築やレトロな建築も点在し、縦横無尽に伸びる路地をあてどもなく散策するのも楽しい。

③ さざなみ海道(尾道〜呉)

ルート:広島県尾道市〜呉市(国道185号沿い)

広島県の尾道市から呉市までを結ぶ全長約82kmのサイクリングルート。このコースは、国道185号線および国道2号線を主軸としており、瀬戸内海沿岸の美しい景観を横目に楽しみながら走行できます。

とくに三原市から竹原市にかけての約26km区間は、瀬戸内海の多島美を間近に感じられる絶景スポット。沿線には歴史的な港町や観光地が点在しており、戦艦大和を建造したことで知られる呉市、安芸の小京都と称される竹原市、タコ料理が名物の三原市、ノスタルジックな坂の町並みが魅力の尾道市など、多彩な文化やグルメを堪能できるのも魅力の一つです。

さざなみ海道は比較的アップダウンの少ないコースですが、途中いくつかの小山を越える際に急勾配があるため、適度な運動強度を求めるサイクリストにおすすめです。

“安芸の小京都”と呼ばれる竹原の町並み。平安時代には京都・下鴨神社の荘園として栄え、室町時代には瀬戸内の交通の要衝として重要視された。1650年頃には塩田が開発され、竹原の塩が全国へ運ばれるようになるにつれ海運業も発展。

© igamania

④ かきしま海道(呉〜江田島)

ルート:広島県呉市〜倉橋島・江田島など

広島県呉市のJR呉駅を起点に、音戸大橋を渡って倉橋島、能美島(のうみしま)を経由し、江田島市の切串港までつづく全長約70kmのサイクリングロード。平清盛ゆかりの名勝地「音戸の瀬戸」や、遣唐使船が立ち寄った歴史をもつ倉橋島の桂浜など、歴史と文化を感じるスポットが点在しています。

沿線には新鮮な海の幸を味わえる飲食店も多く、サイクリングの合間に瀬戸内の味覚を堪能したいところ。車や信号が少なく、穏やかな瀬戸内海の風景を楽しみながら快適に走行できるのもおすすめポイントです。

平安時代末期に平清盛が開いたとされる海峡「音戸の瀬戸」。その上に架かる真紅の橋は国内初の2層半螺旋型高架橋として1961年に竣工。瀬戸内海初の本土と離島の架け橋となった。

© jugoinoge

⑤ ゆめしま海道(上島町)

ルート:弓削島、佐島、生名島、岩城島(橋で接続)

愛媛県上島町に属する弓削島、佐島(さしま)、生名島(いきなじま)、岩城島(いわぎじま)の4つの島々を結ぶ全長約6.1kmのルート。2022年3月20日の岩城橋開通により全線が繋がりました。

この海道は信号やトンネルがなく、交通量も少ないため、サイクリング初心者にも適したコースとして大人気。 また、各島々はフェリーで本土や周辺の島々と結ばれており、アクセスも良好です。

各島には、弓削島のせとうち交流館や岩城島の積善山など、観光スポットやグルメスポットが点在。 とくに春の風物詩である、積善山の3000本の桜は圧巻です。

瀬戸内を前に咲き誇る岩城島、積善山の桜。ソメイヨシノ、ヤマザクラ、オオシマザクラなど10種以上の桜が咲き誇る。

© Yoshio Kohara

⑥ しおまち海道(福山〜戸崎)

ルート:広島県福山市〜戸崎港

広島県福山市の福山駅から尾道市の戸崎港までを結ぶ約30kmのサイクリングロード。平坦な道が多いため、初級〜中級者にもおすすめのルートです。福山駅から芦田川沿いを南下し、瀬戸内の海を横目に爽快なサイクリングが楽しめます。

ルート上には古くから交易で栄えた港町、鞆の浦も位置しているので、自転車を降りてのんびり観光したいところ。江戸・明治期から昭和戦前までの伝統的な建造物が284も保存されている西町の伝統的建造物群保存地区や、鞆の浦だけで醸造される薬味酒「保命酒(ほうめいしゅ)」を醸造する酒蔵群など、古きよき町並みが多く残されています。瀬戸内の海の幸が味わえる食事処もあるので、ぜひ時間をとって訪れてみて。

昔懐かしい雰囲気漂う鞆の浦の町並み。

© Masahiko Satoh

瀬戸大橋でつながる四国への玄関口であり、瀬戸内海に臨む岡山・児島半島。

歴史的な街並みあり、工業地帯あり、風光明媚な自然あり。この地に拠点を置く〈KAPITAL〉とともに、豊かな文化や景色が広がる、児島・倉敷・岡山をめぐる。

Photo : Shintaro Miyawaki

Text:Sayoka Hayashi(TRANSIT)

Index

12 min read

〈KAPITAL〉とめぐる、倉敷。

岡山駅からJR瀬戸大橋線に乗って、上の町駅を過ぎ児島駅に滑り込む直前、海が見えた。ホームに降りると、心なしか潮の匂いがする。

“むかし児島は、島だった!”

改札口を出ると、案内板の文字が飛び込んできた。『古事記』の国生み神話によると、吉備の児島は日本で9番目に誕生した島だったという。現在の児島半島は本州とつながっているけれど、鳥瞰地図には瀬戸内海に浮かぶ島として描かれている。児島にはいったいどんな景色が広がっているのだろうーー。

この地を訪ねたのは、数年間にわたり日本の職人さんを訪ねる企画をTRANSIT本誌でコラボレーションしている、デニムメーカー〈KAPITAL〉の本拠地があるからだ。

目的の〈KAPITAL瀬戸内児島赭店〉を目指して児島駅から15分ほど歩くと、異国情緒漂う赤茶色の建物が迎えてくれた。

国産デニムの発祥地とされる倉敷・児島で、1980年代に創業したKAPITAL。古着やヴィンテージのエッセンスを取り入れながら現代のライフスタイルにも合わせた革新的なデザインが評判で、国内外から絶大な人気を誇る。

扉を開けると、開放感のある吹き抜けの店内には、中央の巨大な植物のオブジェを中心に、独創性とウィットに富んだKAPITALのデニム製品やファッション小物が陳列された、圧倒的な世界観が広がっている。

実はこの建物、旧児島公民館を再利用したもの。もともとの壁のカラーを採用していて、赤色の意味をもつ「赭(そほ)」と名付けられたのだそう。ニューメキシコの日干しレンガで造られたような建物とも相まって、異国を訪れたように胸が高鳴る。

入り口から向かって左隣の部屋に進むと、カードや本のページを利用して作られたランプシェードが印象的な〈SOHO BOOKS〉がある。こちらは、東京・茅場町にある〈森岡書店〉店主、森岡督行さんによる選書のアートブックや写真集、KAPITALがセレクトした古本やオリジナルブックが、心地よいリズムで並んでいる。“本もラジオもジーンズもなくならないよ!”とのメッセージを発信するKAPITALらしい展開だ。

さて、次はどこへ行こうか。瀬戸内海や瀬戸大橋も見たいし、地元の新鮮なお魚を食べたり、古い街並みが残る倉敷美観地区にも足を延ばしたい。せっかくならば倉敷をよく知っているKAPITALのスタッフの皆さんに、お気に入りの場所を教えてもらうのもいいかもしれない。そんなことで、さっそく聞き込み!

案内人の〈KAPITAL〉スタッフの皆さん

海、山、街を臨む、児島半島ローカル散歩。

児島の海を眺めながら地魚のお寿司がいただける〈仙太鮨〉で腹ごしらえをした後、まず向かったのは、王子が岳。「岩を登ると、360°瀬戸内海を見渡せるスポットがあり、いろんなルートを探索しながら“最終的にその岩に向かう”という自分にとってのお決まりが楽しいです」という、KAPITAL菖蒲さんおすすめの場所だ。

王子が岳は、倉敷市と玉野市の境に位置する標高234mの小高い山。瀬戸内海の多島美を一望できるだけでなく、一帯には特徴的な花崗岩の巨岩・奇岩がごろごろと転がっていて、ボルダリングの聖地としても知られている場所だ。

岩の間を巡る遊歩道を進み、海に向かって山肌から顔を出す岩に登ると、うっすらともやがかかった春霞の瀬戸内海が広がっていた(登らなくても絶景を眺めることができるのでご安心を)。大槌島や直島、対岸の高松市内や讃岐富士、金毘羅山、もちろん瀬戸大橋も見える。視界がよければ、遠くは四国山脈まで見えるそうだ。

瀬戸内海を行き交う船や、西へ傾いていく太陽の光。刻々と変化する景色に、しばし時間を忘れて見入ってしまう。

王子が岳パークセンターにある〈belk〉でティータイム。正面に見えるのが児島半島、瀬戸大橋。

日が沈む前にと、次に訪れたのは児島半島の南端、瀬戸大橋のたもとにある下津井。昔ながらの町並みが残る港町だという。KAPITALスタッフの皆さんがお薦めしてくれる地元の料理に、「下津井のタコがプリプリでおいしい」という意見が何人かから挙がっていて、ぜひ訪ねてみたいと思ったのだ。

かつて、瀬戸内海航路の監視を目的に下津井城が築かれ、城下町として発展していた下津井。江戸から明治にかけては北前船の寄港地としても繁栄していたという。

〈むかし下津井回船問屋〉では、下津井にまつわる資料の展示のほか、地元特産物の販売を行っている。

マジックアワーの時間帯、下津井の集落を歩いてみる。瀬戸大橋のたもとにある港は静寂に包まれ、橋を渡る電車の音がただ響いている。現代と過去が交錯する人気(ひとけ)のない通りは、タイムスリップしたような心地にさせる。

銭湯の前を通りかかると、ちょうど地元のおばちゃんたちが数人出てきた。興味津々で見つめていたこちらに向かって、「いい湯だよ。入って行ったらどう?」とにこやかだ。風情ある建物の趣と暖簾に後ろ髪を引かれながら下津井をあとにした。

宵闇が本格的に迫る頃、最後に向かったのは鷲羽山の展望台。「鷲羽山から見える水島の工場夜景はまるで要塞のようで、わくわくする」とはKAPITALの山本謙次さんの言葉。

鷲羽山公園線(旧鷲羽山スカイライン)の途中にある展望台に車を停める。すでに先約が何名かいて、三脚とカメラを構えている。ここは、水島港湾岸沿いに立ち並ぶ水島コンビナートが一望できる夜景スポットなのだ。

水島コンビナートでは、石油精製、鉄鋼生産、自動車生産などの重化学を中心にさまざまな分野のものづくりが行われている。

水島コンビナートは広大な土地に200以上もの事業所が立ち並ぶ、全国有数の工業地帯。眼下には、夜通し稼働する工場から発せられる無数の光が浮かび上がっている。まるで宇宙に煌めく銀河のようだ。

そういえば、廃業した漁師たちは水島工場に働き口を求めるのだと下津井で聞いた。その際には、もの寂しい思いがしたものだけれど、ここへやってきて思うのは、生きるエネルギーを感じるということ。

王子が岳から望む瀬戸内海も、鷲羽山から見下ろす水島工場も同じように、時間を忘れてしまうほど眺めていられる。

児島のスポット

⚫︎KAPITAL瀬戸内児島赭店

11:00 – 19:00

岡山県倉敷市児島小川町3672-10

☎︎086-486-2339

⚫︎仙太鮨

「児島の海沿いに店を構えるお寿司屋さん。カウンターに座ると目の前に瀬戸内海の絶景を眺めながら、お寿司を堪能できる。少し贅沢なランチに最適。京都の実家から両親が来た際に連れて行くととても喜んでくれました」(角倉さん)

⚫︎春野(はるの)

「地元・瀬戸内でとれた新鮮な魚料理が絶品です。お刺身は日替わりでおすすめが変わるので、その日のとれたてを味わえます。タコの天ぷらは児島・下津井産で食感がたまりません。サイドメニューのポテサラも必ず注文します」(古川さん)

⚫︎創菜中村

「昼も夜も楽しめて、店内の雰囲気も落ち着けます。ランチは『和牛ハンバーグ』、夜は地元でとれた魚料理、お刺身等。お酒も豊富です。個室もあって、おもてなしに最適なお店。店主の人柄も◎」(山本さん)

倉敷市街地のスポット

⚫︎林源十郎商店

「美観地区にある雑貨屋さんです。”衣、食、住”にまつわる複数のお店が入店していて、素材をいかした商品が販売されています。雑貨好きなので、こだわりあるものが揃っているので見ているだけでも楽しいです。美観地区を訪れた際は毎回立ち寄ってしまいます」(角倉さん)

⚫︎蟲文庫(むしぶんこ)

「倉敷市美観地区の中にひっそりと店を構える古本屋。古書、新書、絵本、マンガ…ちょっとした雑貨も扱う店で、いつも静かで落ち着く場所。寡黙そうな女性店主がいつも店番をしている。エッセイ的な本も出版しているらしい… 帰省すると必ず足を運ぶ店」

⚫︎大原美術館

「倉敷の美観地区に遊びに行った際には立ち寄ります。建物や細部の彫刻などの外部も見どころです」(菖蒲さん)

⚫︎倉敷 芸文館・懐かしマーケット

「倉敷市芸文館の広場で年4回開催される、骨董市的なイベント。民芸品や古道具以外にも、古着や、雑貨、食べ物……いい意味でジャンク。楽しめます」(角倉さん)

物語の1ページに飛び込んで。

児島のKAPITALからはじまった倉敷散歩、どうでしたか? お店を訪ねて倉敷の歴史や新しいスポットにふれるのもよし。ぜひローカル視点での倉敷を見つけに来てください。

Keywords

瀬戸内めぐりの拠点にしたい各街のキーパーソンに、おすすめのスポットを教えてもらう企画。

今回は香川の高松編。フリーペーパー「香川BOOK遍路MAP」なるものも存在する香川にあって、文豪・菊池寛を生んだ高松は、文化の土壌の豊かな街。

そこで、三者三様に書店を営む店主たちに聞いた、うどんだけじゃない、とっておきの高松案内をここに。

Text:TRANSIT

Index

10 min read

高松Navigator①

Profile

本屋 ルヌガンガ 店主

中村 勇亮(なかむら・ゆうすけ)

1982年、香川・高松生まれ。信州大学卒業後、新刊書店勤務の後に会社員をへて、2017年に〈本屋ルヌガンガ〉をオープン。

1982年、香川・高松生まれ。信州大学卒業後、新刊書店勤務の後に会社員をへて、2017年に〈本屋ルヌガンガ〉をオープン。

Information

本屋 ルヌガンガ

「街の本屋」を目指して、中村勇亮さんが妻の涼子さんとともに始めた書店。店名の由来はスリランカの建築家ジェフリー・バワが理想郷としてつくった庭園邸宅の名から。扱うのは雑誌、単行本、アートブックや文庫や絵本などの新刊。地元の方のみならず、旅行者にも愛されている。

住所

営業時間

定休日

-

Instagram

〈本屋 ルヌガンガ〉中村勇亮さんのお気に入り

くつわ堂 総本店

明治10年創業の老舗和菓子店。1階では讃岐和三盆の原料糖「白下糖」を用いた、名物の瓦せんべいなどを販売し、2階は喫茶スペースに。「ショーケースに並ぶケーキを選んでコーヒーとセットでいただいています。桜製作所の家具や、猪熊弦一郎の絵画が渋いです。席もゆったりと広く、本を読みながら過ごす時間が好きです(中村)」

住所|香川県高松市亀井町11-13

営業時間|10:00-19:00

定休日|火曜

公式HP|https://www.kutsuwado.co.jp/

porte Vintage雑貨と民芸

古くから大切に使われてきたり伝承されてきた世界各国の雑貨や民芸品を販売。店主が主にアメリカで仕入れた品は、一つひとつが表情豊か。「メキシコやアメリカの素朴なフォークアートやアンティークが並ぶお店です。ビル全体も、個性的な小さなお店がたくさん入っていて楽しいです(中村)」

住所|香川県高松市大工町7-15 アカネビル307号室

営業時間|11:00-19:00

定休日|不定

Instagram|@porte__store

民芸 福田

柳宗悦が掲げた民芸の理念である「用の美」と「良い仕事」を根底におき、陶磁器、織染め物、木工品から和紙まで、日本各地から選ばれた品が揃う。「手に取りやすいたくさんの民藝品が所狭しと並んでいて、隅々まで楽しいお店です。高松の民藝玩具も充実しています(中村)」

住所|香川県高松市百間町9−7

営業時間|10:00-17:00

定休日|木曜

公式HP| https://mingei-fukuda.com/

中井ストアー

ローカルの心のオアシスともいうべき昔ながらの商店。手頃な価格とほっとする滋味深い味わいが評判。「戦後からつづく小さな八百屋で、手作りのお惣菜やお弁当も並ぶ素朴なお店。フルーツゼリー、牛乳ゼリー、抹茶ゼリー、などの手作りゼリーは、高松のソウルフードです(中村)」

住所|香川県高松市亀井町12-19

営業時間|7:00-19:00(金曜は〜18:00)

定休日|日曜

田舎

田町の商店街に佇む蕎麦店。カウンター、テーブル、小上がりの席があり、地元の老若男女に愛されている。「昭和30年代からつづく昔ながらのお蕎麦屋さん。お蕎麦も中華そばも丼ものも、素朴でおいしい。雰囲気も落ち着きます(中村)」。夜は一品料理とお酒も楽しめる。

住所|香川県高松市田町2−6

営業時間|11:00-14:30、17:00-20:00(土曜は〜20:30)

定休日|日曜

高松Navigator②

Profile

なタ書 店主

藤井佳之

1976年、大阪市生まれ。横浜国立大学を卒業後、ドキュメンタリー番組の制作に携わるなどした後、29歳で中学高校と過ごした高松へ。完全予約制の古書店、〈なタ書〉をオープン。「Uber Books」代表。〈COUNT BOOKS〉(軽井沢)のディレクター、〈Biblio〉(高松)、〈四畳半文庫〉(小田原)の選書や執筆等も行う。

1976年、大阪市生まれ。横浜国立大学を卒業後、ドキュメンタリー番組の制作に携わるなどした後、29歳で中学高校と過ごした高松へ。完全予約制の古書店、〈なタ書〉をオープン。「Uber Books」代表。〈COUNT BOOKS〉(軽井沢)のディレクター、〈Biblio〉(高松)、〈四畳半文庫〉(小田原)の選書や執筆等も行う。

Information

なタ書

高松・瓦町にある完全予約制の古書店。古本だけではなく、新刊本・個人がつくったリトルプレスや雑貨等の販売も行う。来店予約はコチラへ。電話:070-5013-7020(藤井) メール:natasho0718@gmail.com

住所

定休日

-

Instagram

〈なタ書〉藤井佳之さんのお気に入り

燈屋

古民家を改装してつくられた宿。香川県民割や地元の人が参加できるイベントもあり、集いの場にもなっている。「ゲストハウスのはずですが、夜になるとなぜかいつ訪れてもカオスです。毎週水曜日の夜は持ち込み制で謎の夜会が催されてます。近くにある〈本屋ルヌガンガ〉で本を購入すると無料で宿泊できる『本泊』というサービスも(藤井)」

住所|香川県高松市亀井町10-3

公式HP|https://to-ya.org/

シュテルン coffee stand

倉庫街にある〈青い羊 for Vintage Lovers〉に隣接するコーヒーとアイスクリームの店。「ギャラリーも併設するなど、広大な空間の一角にあるコーヒースタンド。飲み物はテイクアウト可能です。店主が酒好きなことから、昼間から酒を呑む会が定期的に催されています(藤井)」

住所|香川県高松市本町9−5 back door

営業時間|11:00-18:00

定休日|不定

Instagram|@valo.acc

絵と本の店 羊雲

文学や芸術の情報交換の場としたいとの思いを込めて2024年末にオープンした、書店兼ギャラリー。「新刊本、古本やZINEに雑貨他、さまざまなジャンルの本を取り扱いしてます。2階がギャラリーとなっていて、店主の智恵美さんが企画した厳選された展示が定期的に催されています(藤井)」

住所|香川県高松市南新町8-26

営業時間|13:00-20:00

定休日|水曜、木曜

Instagram|@cloudyandwool

二勝すし

昭和38年から田町に店を構える寿司店兼食堂。「カウンターだけの寿司屋ですが、とにかくそのメニューの豊富さに圧倒されます。焼きそばからチャーハン、そうめんに鍋、オムライス他、自分が何屋に来たのかを一瞬忘れてしまいます。寿司屋にもかかわらず全席喫煙可能です(藤井)」

住所|香川県高松市田町13-4

営業時間|17:30-23:00(土曜〜22:00、日曜〜21:00)

定休日|無し

焼き鳥 なぎさ

片原町の駅近くで古くからつづく焼き鳥の名店。「通称“パラダイス”と呼ばれる、高松のかつての青線地帯で今なお営業している焼き鳥屋です。おすすめを聞くと、必ずメンチカツと返ってきますので、誰もが皆、焼き鳥ではなくメンチカツを夢中で食べています(藤井)」

住所|香川県高松市内町5-3

営業時間|17:00-26:00(※日よって異なる)

定休日|不定

Book cafe solow

アートやサブカル関連の新刊と古書を扱うブックカフェ。「瀬戸内国際芸術祭の公式カメラマンでもある、宮脇慎太郎が営むアンダーグラウンドスペース。アンダーグラウンドすぎて、いつオープンしてるのかすらわかりません。写真好きのマストスポットです(藤井)」

住所|香川県高松市太田上町1036

営業時間|平日夕方-22:00(※日よって異なる)

定休日|不定

X|@cafesolow

うどん職人 さぬき麺之助

朝昼夜と営業している、完全手打ちの本格讃岐うどんの店。「店の目の前を香川県唯一の私鉄、ことでんが通っていく姿は圧巻です。大将の機嫌がよかったらエンドレスに日本酒を振舞ってくれます。高松出身の文豪、菊池寛のビールが飲めるうどん屋です(藤井)」

住所|香川県高松市瓦町1-7-3

営業時間|8:00-16:00、17:00-24:00(土日は〜25:00)

定休日|無し

X|@sanukimennosuke

ほぼ無人店 勝手に飲みやがれ!

「個性的なお店とは本来こういう場をいうのかと思い出させてくれる強烈な外観。持込自由で無人店。『1000円で飲める』と書かれていても肝心のお金を渡す人すらいない。現時点で高松最強の無人店(藤井)」。1000円で3杯+1品のせんべろ酒場。

住所、営業時間、定休日|地元の人に聞いてみよう!

洋食屋 イタミ

ショーケースに並ぶ食品サンプルが懐かしい、昔ながらの洋食店。「昭和が溢れる錦町にある食堂。メニューはポークチャップにビーフカツ他、うどんだけでは決してない高松の食の奥深さが味わえます。名物のオムライスは0.8mmの極薄軽量のフライパンからつくられてます(藤井)」

住所|香川県高松市錦町2-10-20

営業時間|11:30-14:30(L.O.14:00)、18:00-21:00(L.O.20:45、日曜は17:00〜)

定休日|火曜

Instagram|@yo_shoku.itami

電子音楽喫茶LUX (ルクス)

音質にこだわったスピーカーで音楽を聴きながら、コーヒーやアルコールが飲める店。「国内唯一の電子音楽喫茶。お店は深夜にしかオープンせず、DJでもある店主が延々と爆音で電子音楽を流しつづける。定期的にライブイベント他も開催。頼めばターンテーブルも触らせてくれると思います(藤井)」

住所|香川県高松市常磐町1-7-19

営業時間|20:30-24:00

定休日|不定

Instagram|@pheme_lux

高松Navigator③

Profile

フォトグラファー/〈Book cafe Solow〉店主

宮脇慎太郎

1981年、香川・高松生まれ。大学卒業後に六本木スタジオなどを経て2009年頃から高松に拠点を移して活動。2012年に〈Solow〉をオープン。2020年、香川県文化芸術新人賞を受賞。写真集に『霧の子供たち』『UWAKAI』(サウダージ・ブックス)ほか。

1981年、香川・高松生まれ。大学卒業後に六本木スタジオなどを経て2009年頃から高松に拠点を移して活動。2012年に〈Solow〉をオープン。2020年、香川県文化芸術新人賞を受賞。写真集に『霧の子供たち』『UWAKAI』(サウダージ・ブックス)ほか。

Information

Book cafe solow

宮脇さんが仲間とともにDIYでつくったブックカフェ。それぞれに本業をもつメンバーが日替わりでお店に立ち、アートブックやサブカル関連の本を中心に、新刊と古書を販売。不定休のためFacebookページかTwitterにて営業日を確認してからの来店がベター。

住所

営業時間

定休日

〈Book cafe solow〉宮脇慎太郎さんのお気に入り

ミヤモト惣菜店

野菜たっぷりのお弁当やお惣菜を提供するお店。夜はお惣菜をアテにナチュラルワインや燗酒をいただける。「おいしい料理はもちろん、日本酒やワインのセレクトが豊富でテイクアウトもできる名店。周辺の片原町は戦後の闇市感が残るエリアで散策も楽しい(宮脇)」

住所|香川県高松市内町4-14

営業時間|火〜土11:00~14:00(L.O.14:00)、 17:00~22:00(料理L.O.21:30、ドリンクL.O. 21:30) 日11:00~15:30 (料理L.O. 15:00、ドリンクL.O. 15:00)

定休日|月曜

Instagram|@miyamoto.souzaiten

kissa kai

レトロで上品な雰囲気が漂う喫茶店。「高松中心部で〈VITAMIN COFFEE〉も営むオーナーが手がける喫茶は、仏生山駅のランドマーク的存在。ナポリタンや卵サンドなどいかにも喫茶店といったメニューがおすすめ(宮脇)」。オリジナルブレンドの中煎りの「天色」と深煎りの「青藍」の2種類の販売も。

住所|香川県高松市仏生山町甲844

営業時間|12:00-18:00(金土は〜21:00)

定休日|不定

Instagram|@kissakai_busshozan

Chaloo

瓦町の路地裏にある隠れ家的なお店。本格的なタイの伝統料理をカジュアルにいただける。「旅好きの店主が開いたタイ料理の店は、高松にいながらアジアの気分を味わえる。お店の本のセレクトもこだわりがあり、旅気分を盛り上げたい方は是非訪れてもらいたい(宮脇)」

住所|香川県高松市瓦町2-3-3 大喜ビル2F

営業時間|11:30-15:00

定休日|日曜、月曜

Instagram|@chaloo_tak

ちゃんぽん慶造

2025年3月に、焼き鳥部門も増えて浜ノ町に移転オープン。「長崎から移住した高松の夜のレジェンドが手がけるチャンポン屋。親子で営む店には今日も大勢の常連が訪れる。上階には今後ギャラリーやイベントスペースも開設予定。新たな高松のホットスポットになること間違いなし(宮脇)」

住所|香川県高松市浜ノ町13-9

営業時間|11:30〜13:30(火曜以外)、17:00-22:00

定休日|月曜、第3日曜

Facebook|チャンポン慶造

松屋玩具

プラモデルや日本人形から縁日玩具にお菓子まで、懐かしい品々が所狭しと揃う店。「今や貴重な町の玩具屋と駄菓子屋が一緒になったお店は、一気に昭和にタイムスリップした感覚を味わえる。しかしプラモデルの品揃えなどは最新のものをカバーしており、マニアックな商品を求めて今日も趣味人が詰めかける(宮脇)」

住所|香川県高松市塩屋町11-4

営業時間|不定(問い合わせ0878216532)

定休日|月曜

Instagram|@toys.matsuya

仏生山温泉

〈仏生山小書店〉という名の古書店コーナーもあるモダンな温泉施設。「古本も買える仏生山エリア屈指の観光スポット。建築のオシャレさなどに話題がいきがちだが、ここは温泉の名前の通りお湯がとにかくいいのがポイント。旅の疲れを一気に癒やしてくれるセーブポイントのような場所(宮脇)」

住所|香川県高松市仏生山町乙114-5

営業時間|11:00-24:00(土日祝は9:00〜)

定休日|火曜

公式HP|https://busshozan.com/

科学と音楽 アインシュタインのグァルネリ

生演奏が聴けるカフェバー。「科学と音楽をこよなく愛する店主が営むこだわり空間。定期的に開催されるライブには有名ジャズアーティストなどを国内外から招致。間近で演奏を堪能できる贅沢さはここならではの醍醐味(宮脇)」。店長をはじめ科学研究や科学教育に携わった経験のあるスタッフが在籍しており、科学の世界にも触れられる。

住所|香川県高松市丸亀町4-12 1階

営業時間|11:30-14:00(L.O.13:30)、18:30-23:30(L.O.23:00)

定休日|月曜

公式HP|http://www.einstein-guarneri.com/