2025.11.17

40 min read

毎月一つの主題で旅をする、webの特集『月刊TRANSIT』。

今月のテーマは、「私が出合った世界の民藝」。

世界を旅するさなかに目に留まる、

民家の居間にすっかり溶け込んだ家具や、

街角の食堂で重ねられた同じ姿かたちの器、

祭壇に飾られた置物や、博物館のガラスの向こう側に置かれた民具……。

ふと立ち止まって手にとりたくなる、その土地ならではの愛おしい「かたち」。

柳宗悦たちが、無名の職人たちのつくりだした生活道具に美を見出して「民藝運動」を掲げてから、およそ100年。

TRANSITでは異国に目を向けて、世界の民藝について考える。

旅する人たちに、私的な世界の民藝について訊いてみた。

世界の器や道具には、土地の風や手仕事の時間が宿っている。 東京・学芸大学駅で世界各国の料理やお酒をたのしめるお店〈HÅN〉を営む料理家の口尾麻美さん。口尾さんが日々使っている器や道具は、世界各地に出向いて自分の目と手で選び、やってきたものばかり。それらは料理の味わいや佇まい、そして旅の記憶とどのように結びついているのだろう。

Photo:Atsuya Yamazaki(TRANSIT) Text:Risa Isobe(TRANSIT)

Index

9 min read

-

気づけば集まっていた、旅の器たち

-

街の食堂で見かける白いスープボウル(トルコ)

-

牡丹と鶏柄のスープボウル(マレーシア)

-

マーブル柄の器(ルーマニア)

-

炊き込みごはん「プロフ」を入れる器(ウズベキスタン)

-

動物の骨でできた盃(ジョージア)

-

旅の味を思い出す調理道具たち

-

コーヒーを淹れるための「ジャズベ」(トルコ)

-

伝統的な土鍋「タジン」(モロッコ)

-

チャイを淹れるための「サモアール」(トルコ)

-

時を超えて使われている「電気釜」(台湾)

-

パスタを作る道具「ノケドリ サッガトー」(ハンガリー)

-

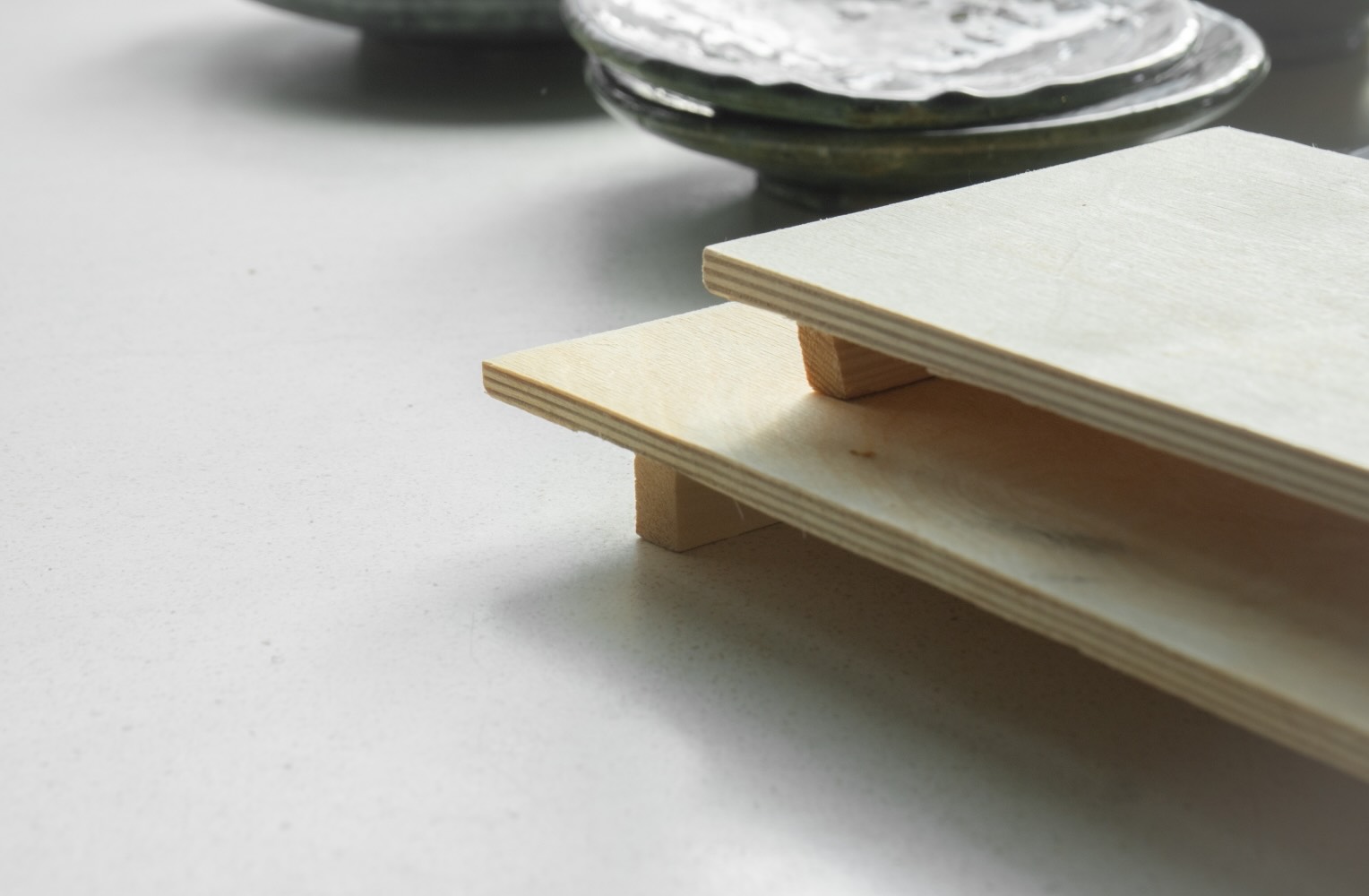

足つきのまな板(ウズベキスタン)

-

チェコスロバキア時代のボウル(インド)

-

器にまつわるストーリーに向きあうとともに

気づけば集まっていた、旅の器たち

学芸大学駅から歩くこと約5分。道路沿いの建物の2階にひっそりと佇む〈HÅN〉。冬の柔らかな日差しが差し込むなか、無数の器や道具たちが静かに光をまとっていた。

口尾麻美さんが器や道具を集めはじめたきっかけは、いったい何なのだろうか。

-

口尾

もともと子どもの頃から何かを集めることが好きだったので、気がついたら世界各国の器や道具を集めていました。

世界中を旅するようになって、やっぱりその国で日常的に使われている器や伝統的なもの、新しいものより誰かが使ってた器に惹かれるようになった気がします。旅先の一般家庭にお料理を習いに行ったりすることもあるのですが、その家で使われている器や料理道具、日用品を見て、ああ、いいなと思って。「どこで売ってるの?」と聞いて街に探しに行くことも。そうして集められたものたちがたくさんあります。

口尾さんに、〈HÅN〉のお店で使っているものや個人的にも愛用している、お気に入りの異国の器と調理道具を見せてもらった。

街の食堂で見かける白いスープボウル(トルコ)

-

口尾

これはトルコの業務用のスープボウルです。問屋街で買ったのですが、今でも「ロカンタ」と呼ばれる大衆食堂や、居酒屋のような立ち位置の「メイハネ」では使われることもあるそうです。トルコでは、こういったシンプルな白い器も使うんだ、という意外な発見でした。

牡丹と鶏柄のスープボウル(マレーシア)

-

口尾

これはマレーシアの昔の業務用の器。 マレーシアなどの東南アジアでは「バクテー」というスープがあるのですが、それを食べるときに昔から使われていた器です。

バクテーはかつて中国系移民の労働者たちが朝ごはんとして体力をつけるために食べていたもので、マレーシアの文化を象徴する存在でもあります。

そんな背景を知ると、器にもいっそう愛着が湧いてきますよね。また、現代でも牡丹や鶏は縁起がいいものとされているので、アジア各地の器にも描かれていることが多いです。

マーブル柄の器(ルーマニア)

-

口尾

続いてはルーマニアです。2025年に初めて訪れたのですが、私にとってはまったく未知の国でした。東欧と中央ヨーロッパ、さらにオスマントルコの影響も受けながら、時代を重ねてきた土地でもあり、その背景に強く惹かれていました。

-

口尾

それから、ルーマニアの“農民文化”にも惹かれています。暮らしのなかから生まれた服や器などの素朴な佇まいがなんとも好きで。とくに、ほかの国にはない独特のマーブル模様のような風合いもあって、不思議と心をつかまれるんです。

トランシルヴァニア地方などでは、発酵したお酢を加えた少し酸味のある「チョルバ」と呼ばれる具だくさんのスープがあって、この器に注ぐと、見た目からしてもうおいしそうであたたかくて。

-

口尾

ルーマニアの人びとはこの器にたっぷりスープを注いで、パンを浸して食べます。ちなみに、ルーマニアでは蒸したジャガイモをつぶして生地に混ぜ込む「ジャガイモパン」が名物です。

炊き込みごはん「プロフ」を入れる器(ウズベキスタン)

-

口尾

これは、ウズベキスタンの炊き込みご飯「プロフ」を食べるときによく使われている器。蚤の市で手に取ったのですが、コットンの花が描かれています。

ウズベキスタンがソ連を構成する国の一つだった時代に、「綿花をもっと生産せよ」という方針のもと、国中で綿花栽培が一気に広がりました。

そのまま1991年にソ連崩壊を迎えてウズベキスタンが独立すると、広大な農地のほとんどが綿花に置き換わっていたため、食料が不足し、人びとはしばらく厳しい暮らしを余儀なくされたそうです。

-

口尾

それでも、このコットン柄はいまもウズベキスタンを象徴する器の文様として息づいています。ぱっと見るとただかわいらしい綿花の模様なのに、その奥には歴史が折り重なっているように感じます。

こうして見渡してみると、器にはその土地をそっと象徴するような文様が潜んでいることが多いですよね。中東では子孫繁栄を願うザクロ、魔除けの唐辛子……。器に込められた背景を知ると、日々の食卓の風景も少しだけ豊かになる気がします。

動物の骨でできた盃(ジョージア)

-

口尾

これはワイン発祥の地、ジョージアの盃です。ジョージアには村の大事なことを話し合う場でもある「スプラ」という伝統的な宴会文化があります。タマダ(宴会の司会役)が乾杯を告げるたび、参加者は杯を飲み干さなければなりません。

その際に使われることもあるのが、この盃。注がれるとテーブルに置けないかたちになっていて、その場ですべて飲みきらなければならないという、そんな遊び心のある盃なんです。しかも、これは本物の動物の骨でできています。

-

口尾

私が現地で体験したスプラでは、地元の男性と夫が大きな盃で飲み交わし、テーブルには取り分け式の料理が次々と並びました。日本人にもなじむ温かい食文化です。

宴の席にはポリフォニー(多声音楽)を歌う男性もいて、歌声が響くなかで過ごす時間が本当に素敵でした。

旅の味を思い出す調理道具たち

その土地ならではの文化や、かつての時代模様を映し出す器たち。口尾さんは次々とお店の棚から世界中で集めた民藝を取り出して、旅先の記憶を語ってくれる。

コーヒーを淹れるための「ジャズベ」(トルコ)

-

口尾

よく使っているのが、この「ジャズベ」と呼ばれるトルコの小さな片手鍋。トルココーヒーは粉と砂糖、水を入れて沸かし、デミタスカップに注いで粉が沈むのを待って、上澄みだけを飲みます。そのコーヒーを淹れるための道具で、トルコのお土産屋さんや問屋街などどこに行ってもよく見かけるものです。

-

口尾

装飾のあるものから日常づかいのものまで、ジャズベにはさまざまな種類があるんですよ。

© 口尾麻美

-

口尾

トルココーヒーを作るのにもいいですが、私は自宅ではチコリコーヒーやマサラチャイを作るとき、牛乳を温めるときにも使います。

伝統的な土鍋「タジン」(モロッコ)

-

須浪

これは、モロッコで伝統的に使われている鍋「タジン」。帽子のようなかたちをした土鍋で、これは比較的小さめですが、現地には20〜25cmほどの大きさや、無地のものなど多様な種類があります。

野菜や肉を入れて蒸し焼きにする鍋で、加熱によって食材の水分が蒸発し、フタの中で循環します。砂漠地域では水が貴重だったので、食材の水分だけで調理できるよう工夫された道具だそうです。

わたしが初めて出版したレシピ本がタジン料理の本だったこともあり、思い出深い調理道具です。タジンがなかったら、料理家人生も始まっていなかったかもしれません。

チャイを淹れるための「サモアール」(トルコ)

-

口尾

この銀色の筒状のものがトルコの「サモアール」と呼ばれる、紅茶やチャイを淹れる道具です。

野外ピクニックなどで使うものなのですが、トルコにはそれぐらいチャイを飲む文化が根づいています。中央の空洞で火を焚いて、外側の容器で水を沸かします。沸騰したら、上のティーポットにチャイとお湯を入れるんです。

サモアールは、トルコだけでなく中央アジア一帯、さらにはロシアなど幅広い地域でも使われている道具です。

時を超えて使われている「電気釜」(台湾)

-

口尾

これは台湾の電気釜で、東芝の電気釜がルーツといわれているようです。日本ではすでに使われてなくて博物館に展示されていたりするのですが、台湾ではその当時の機能とデザインがほとんど変わらず使われているので、おもしろいですよね。

ご飯を炊くだけではなく、スープを煮込んだり、蒸し料理を作ったりなど、いろいろな使い方をしています。

パスタを作る道具「ノケドリ サッガトー」(ハンガリー)

-

口尾

これはハンガリーの「ノケドリ」という卵と小麦粉を使ったパスタのような麺を作るときに使われる道具「ノケドリ サッガトー」です。

生地をこのヘラに押し付けて沸騰したお湯に落とすと、つぶつぶの小さな麺が茹で上がります。

足つきのまな板(ウズベキスタン)

-

口尾

そういえば、ウズベキスタンで見つけたまな板も印象深いです。理由はわからないのですが、ウズベキスタンのまな板は足つきが多い印象でした。ちょうど足つきのまな板を探してたときに出合ったので、今でも重宝しています。

チェコスロバキア時代のボウル(インド)

-

口尾

インドは、20世紀半ばにチェコスロバキアとの輸出入が盛んだったんですが、今でもインドを歩いていると、ひと昔前のチェコスロバキアの品々に出合うことがあります。これは、チェコスロバキア時代の古いボウルたち。調理にも使っているお気に入りの器です。

器にまつわるストーリーに向きあうとともに

-

口尾

器や道具と民藝の関係は、料理と同じように“暮らしに馴染んでいる”というところにある気がします。器そのものに染みついた時間や、そこに生まれた歴史の気配のようなものに惹かれるんです。ただ見た目が好き、というだけではなくて、その土地の物語を手のひらで感じられるような——そういう背景があるものが好きなんだと思います。

手で作られた温かみや、器にまつわるストーリーは、調味料ではないけれど、料理の味わいにもそっと寄り添ってくれる気がします。だから、その国の味には、その国の器を添えたくなるんです。

登場頻度の少ない器もあるのですが、置いておくだけでうれしい存在なんです。出番を待って佇んでいる感じも愛らしいし、久しぶりにその国の料理を作ろうと思い立って手に取ると、また新しい気分で向き合える。

器や道具は毎日使うものだからこそ、時間とともに大事に育てていきたいと思っています。

Profile

料理研究家・フォトエッセイスト

口尾麻美

旅で出合った食材や道具、ライフスタイルが料理のエッセンス。異国の家庭料理やストリートフード、食文化に魅せられ、写真に収めるとともに、各国のキッチン道具を収集。2022年、各国のローカルフードとお酒を楽しめる〈HÅN〉を東京・学芸大学駅の近くにオープン。著書に『旅するリトアニア』」『旅するキッチン 異国で出合った道具とレシピ』など。

旅で出合った食材や道具、ライフスタイルが料理のエッセンス。異国の家庭料理やストリートフード、食文化に魅せられ、写真に収めるとともに、各国のキッチン道具を収集。2022年、各国のローカルフードとお酒を楽しめる〈HÅN〉を東京・学芸大学駅の近くにオープン。著書に『旅するリトアニア』」『旅するキッチン 異国で出合った道具とレシピ』など。

-

Instagram

手仕事が残る岡山・倉敷で、イグサ職人をしている須浪隆貴さん。須浪さんの工房のまわりには、国内外から蒐集してきた民藝品や民具から得体の知れないものたちが並ぶ。それがまた異様でいて美しい。いったいどこで出合ったの? どうやって選んでいるの? なぜ集めるようになったの? 日本の民藝の世界にいる須浪さんに、世界の民藝について話を訊いた。

Photo:Ryuki Sunami Text:Maki Tsuga(TRANSIT)

ものを蒐めるようになったきっかけ

以前、瀬戸内の取材でイグサ職人の須浪隆貴さんを訪ねたことがあった。

→「瀬戸内の友だちと、一周ドライブ。岡山編/倉敷、民藝の今昔を訪ねて」をよむ?

須浪さんは倉敷の伝統産業のイグサの家業を継いで、イグサで手提げカゴや瓶入れのカゴ、鍋敷きをつくっている人だ。

© Momoka Omote

倉敷の田んぼのなかにある須浪さんの工房を訪れて驚いた。

家の前には大人ひとりが丸ごと入れそうな水甕が数十と並んできて、工房の中に一歩入ると、仄暗い納屋の中央に巨大なイグサ織り機が鎮座。その機械を囲むように、壁には蓑がいくつもかけられている。

© TRANSIT

そのもの一つひとつが纏う空気、異様な存在感。どこからやってきたのだろう。用途がわからないものもある。それでも、どの品にも凛とした佇まいがあるところに、須浪さんがつくるものに通じる美を感じる。日本の民藝品も、世界のものもあるという。

いったい、いつから蒐集するようになったのだろう?

-

須浪

イグサ編みを仕事としてやりはじめた10代の頃から、古道具市や蚤の市に出かけて蒐集するようになりました。編む仕事をしているので、民藝品でいうとカゴ、ゴザなんかに目がいきます。民具の蓑を集めているのも編組品だからですね。

地元の倉敷には、倉敷民藝館というのがあって、そこには国内や世界各地の民藝品がたくさん展示されているんです。昔も今もよく民藝館に行くんですが、そこに展示されている世界の民藝品と同じものを旅先で見つけると、うれしくなって買って帰りますね

民藝品や民具を蒐めるようになったのは手仕事の世界に入ってからだけど、須浪さんの蒐集癖の根っこには、子どもの頃から慣れ親しんでいるゲームにあるのだとか……。

-

須浪

蒐める楽しさは、ポケモンから学びましたね。あのゲームは『蒐集と交換』がテーマだと思っていて。育てて戦わせるのもいいんですが、僕はあまり対戦しないで集めることに専念していましたね。ゲーム内だけじゃなくて、ポケモングッズを集めるのも好きで、プロダクトの造形、かわいらしさ、出来のよさみたいなものを追求するようになりました(笑)。

そんな須浪さんの蒐集してきたものを通して、世界の民藝の話を訊いてみた。

世界のカゴが集まるポーランドの「カゴ大会」

-

須浪

東京の〈市川籠店〉の店主から、「世界カゴ編み大会に参加しませんか?」と誘われて、2019年にポーランドに行ったんです。

-

須浪

ポーランドはカゴ編みの文化が残っている国で、とくにこの「世界カゴ編み大会(World Wicker and Weaving Festival)」の開催地になっているNowy Tomyśl(ノビ・トミシル)は、街なかに教会がありつつ一歩外にでたら田園風景が広がるような田舎街なんですが、ビール造りに使うホップ栽培が盛んで、そのホップ拾いにカゴを使っていたらしいんですよね。そんなことから、世界カゴ編み大会をポーランドでやっていると聞きました。

会場には世界のカゴ職人が集結。

-

須浪

お祭りは2、3日あるんですが、参加者は素材を現地に持っていってその場で編んで、完成品を審査員に渡して、賞が与えられるコンテストがあるんです。それだけじゃなくて、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、ラテンアメリカから編組品の職人が集まって、商品をその場で購入できたり、フードトラックが出たりもするので、カゴに興味がある人もそうでない人もお祭り感覚で参加できる、のどかなイベントなんですよ。そのときに購入したものを中心に、いくつか世界の民藝をお見せしますね。

ポーランドの3つ足のカゴ

-

須浪

片側が平面になっていて、自宅では壁に掛けて、新聞や縄跳びの縄を入れたりしていて、家の外と中の中間の場所に置いてます。

もともとジャガイモの収穫カゴとしてつくられたもので、カゴの底に足が3つ付いて浮かせることで、風通しをよくして農作物を痛みにくくしているんですよね。

素材は皮付きのウィロー(ヤナギ)。ウィローって優秀なんですよね。日本の素材でいうとアケビに近いですね。ポーランドもそうですが、フランス、ドイツといった欧州諸国でよく使われる素材なんです。

なにが優秀かといえば、粘りがある素材だから、どんな形にもなりえて、編みやすい。それに乾燥にも強い。樹皮の種類によっては、一度乾燥するヒビ割れて元に戻らないものもあるけど、ウィローは弾力があって戻りやすい。僕も地元の倉敷にウィローがあったら、これを使うな(笑)。

世界から見たときの日本の編組品って、いろんな素材を扱っているなと思います。それは多様な素材が手に入るというのもあるし、それを使おうとする自由さがある気がします。僕はイグサを扱ってますが、岡山の県北へ行くとガマで編んだりもしてますね。

リトアニアのヘーゼルナッツのカゴ

-

須浪

ヘーゼルナッツ(セイヨウハシバミ)の木の枝や幹の部分を使っていて、キノコを採集するのに使うと聞きました。もともと倉敷民藝館に展示されているのを見ていて、カゴ大会で同じものを見かけてうれしくなりました。

持ち手とカゴの接合部分の編み方がすごくよくて。自分でも真似してイグサで編んでみたけど、イグサは柔らかい素材なのでこのリトアニアのカゴのように持ち手を固定する必要がなくて、自分の製品には不向きな編み方なんだなとやりながら気がつきました(笑)。

自宅では、イグサの紐の束を入れて使っています。天然素材のカゴって、通気性があっていいんですよね。僕はイグサ編みの作業をするときに、イグサの紐を水で濡らして柔らかくするんですけど、濡れたイグサ紐をプラスチックのカゴに入れると、ムレて傷みやすくなるんですよね。でもこうした植物素材のカゴは、接面からも水分をやさしく吸って吐き出すことができて通気性がいい。カゴも、中に入れたものも、すぐ乾くし、傷みにくいんです。

ポルトガルのタコのカゴ

-

須浪

竹のような笹のような、硬めのアシで編まれています。ポルトガルでは、この中にタコを入れて運ぶと聞きました。逃げないように蓋もついているし、アシは水生植物なので水っぽいものを入れても傷みにくいのだと思います。

僕は街に買い物に行くときに、よくこのカゴを使いますね。玄関先にカゴがいくつか置いてあるので、そのうちの一つを掴んで、カゴの中に財布やケータイを入れて外出します。変わった形状に見えるかもしれないけど、実は西洋民藝ではポピュラーなもの。「バーキンバスケット」とも呼ばれていて、ジェーン・バーキンもこれにバゲット入れてパリを歩いていたりする写真が残っていますよ。

アフリカの帽子

-

須浪

カゴ大会のアフリカからの出店者から買ったものです。ブルキナファソの帽子で同じようなものを見たことがあるので、ブルキナファソのものかなと思いつつ。売っていた人はガーナ人っぽかったな。頭頂部や縁の赤い部分や首に引っ掛けるコードは皮でできていて、それ以外はストローで編まれている。

僕はイグサ編みだけでなく米農家もやっているので、草刈りしたり、田植えや収穫作業するときに、よくこの帽子を被ってます。

メキシコの団扇

-

須浪

僕がイグサカゴをつくって民藝に触れるようになった頃に、取引先の民藝店の人からいただいたものです。

カゴもいいんですが、僕は編組品のなかでも団扇や敷物といったものも好きなんですよね。というのも、団扇、箒、敷物は消耗品だったりもするので、樹皮や蔓や竹のような固くてしっかりした素材のものよりも、草っぽい身近な素材が選ばれることが多いんですよね。僕がふだん扱っているイグサも草に近いので、親しみがあるんです。

それでいうと、このメキシコの団扇はヤシの葉っぱでできています。網代編みになっていて、慣れた人にとっては簡単な編み方なんです。その力の抜き加減がものすごく僕好みです。この団扇は炭や火に向って仰ぐ用途のもので、暑いときにときどき自分に向って仰いでみるけど、うまく風が起きなくて……また定位置に戻すという感じで使っています。

サウジアラビアの敷物

-

須浪

ヤシの木の繊維で編まれていて、だいたい120×70cmほどの大きさです。2、3cmほどのしっかりした厚みがあるので地面に強いて上に座っても痛くない。裏側は切りっぱなしで粗雑ではあるけど、これはこれでいいなと。ロール状に畳めるようになっています。サウジアラビアでは床に敷き詰めて使うものだと聞きました。僕は土間に敷いて、その上に器などを載せています。

倉敷がイグサのゴザづくりで有名だったこともあって、僕は敷物が好きなんですが、世界の敷物をずっと調べていたときに、サウジアラビアの敷物というのをネット上で見つけて、ずっと気になっていたんですよね。

ただ、なかなか現地に行けないし、入手するのも難しいなと思っていたんですが、東京の松屋銀座の「手しごと展」に出店していたときに、そこにサウジアラビアの方が来て、僕に話しかけてくれたんです。「石油の国の印象が強いかもしれないけど、私の国にも手仕事があって、それを残したいんだ」と彼女は言っていて。それで仲良くなって、岡山に遊びに来てもらったり、そのお返しといってはあれですが、彼の親戚からこの敷物を送ってもらったんです。そんな物々交換みたいな物との出合いも多いですね。

© Momoka Omote

民藝ってなんだろう?

ふだん、日本の民藝の只中にいて、自分でも旅先の民藝品を蒐集している須浪さん。もともと「民藝」は思想家の柳宗悦が生み出した造語で、「民衆的工芸」から来ている。では、それを世界の民藝に置き換えたときに、どんなものが当てはまるのか……。そう考えると、日本で民藝と呼ばれるものよりも、定義はより曖昧になるかもしれない。そこで須浪さんに訊いてみた。須浪さんが思う「世界の民藝」ってなんだろう?

-

須浪

その土地のカタがあるもの、じゃないですかね。日本でも海外でも自分が住んでいる土地から離れて旅先に行くと、「こんなもの食べるんだ」「こんな動作をするんだ」「こんな素材が採れるんだ」という発見がある。モロッコのクスクスの茹で方だって、僕には新鮮だけど、現地の人にとってはふだんの暮らしの一部ですよね。

その場しのぎではなく、一人の職人が自力で考え抜いたものというのでもなく、先代から親、子ども、さらにその孫へ……何代も積み重なって、風土が生み出したかたち。

僕がつくっているイグサ編みのものも、地域と先祖代々の授かりものだなと思っています。

© Momoka Omote

Profile

須浪隆貴(すなみりゅうき)

1993年岡山県生まれ。1886年創業、倉敷市でイグサ製品をつくる〈須浪亨商店〉の5代目。イグサ職人だった祖母に幼少期から編み方を教わる。

1993年岡山県生まれ。1886年創業、倉敷市でイグサ製品をつくる〈須浪亨商店〉の5代目。イグサ職人だった祖母に幼少期から編み方を教わる。

-

Instagram

Keywords

写真家として国内外を飛び回る表萌々花さんは、まわりの友人たちがきっかけで民藝に心を奪われて以来、旅先で民藝品を買付けしたり、世界の民藝の本も出版予定だ。

そんな表さんに訊いてみた、世界の民藝との出合い方について。

Photo : Momoka Omote

Text:Maki Tsuga(TRANSIT)

Index

9 min read

© TRANSIT

表萌々花さんが民藝という言葉に強く惹かれるようになったのは、地元・岐阜でのこと。飛騨高山にある民藝と生活道具のお店〈やわい屋〉が手がける出版レーベル「かけそ舎」と本づくりをしていてお店をたびたび訪れているときに、店主の朝倉圭一さんから民藝の話をよく聞くようになったのだとか。

-

表

朝倉さんの店を訪れるたびに、だんだんと民藝がなんであるかが気になっていって。ただ、柳についてや、無名性の美について、朝倉さんの経験と言葉でお話を聞くものの、いまひとつ自分の言葉で考えることができなかったんですよね。

そんなとき、TRANSITのメキシコ特集でなにか一つテーマを決めて旅をすることになって、フォークアート大国のメキシコで民藝に向き合ってみたいと思って、手仕事をする人たちを訪ねることにしたんです。

表さんがメキシコ取材で訪れたのは、南部にあるオアハカ、チアパスと、中部のハリスコの3つの州。それぞれで出合った民藝を見せてもらった。

民藝旅のはじまり、メキシコ

【張子のシマウマ(メキシコ)】

-

表

メキシコに住む友人の家に置かれていた張子のシマウマ。国内の障害者施設の利用者がつくったもので、いびつな形と素朴な絵付けに強く惹かれ、譲ってもらいました。

誰がつくったのかもわからない「無名の手しごと」に、初めて心を動かされた一品で、ここから民藝の旅がはじまりました。

【取手が欠けたマグカップ(メキシコ)】

-

表

ハリスコ州グアダラハラの陶芸家の友人Gabriel Ramirez Michelが、「これは私の心に火をつけ、表現を始めるきっかけになったカップなの」と言って譲ってくれたもの。北部チワワ州に暮らすタラウマラの民によって手づくりされたもので、Gabrielはこのカップに出合ったことで、学歴や経済的豊かさとは無関係に、人は誰かに豊かさを分け与えることができるのだと気づいたといいます。

私がマグカップを受け取ることをためらうと、彼女は「物は大切であると同時に、大切ではないの」と言ったんです。その言葉とともに、この取手のないマグカップは、ものの本質と美とは何かを問いつづける小さな道標となりました。

【ペドロの焼きもの(メキシコ)】

-

表

アマテナンゴ村で出会った陶芸家・ペドロの作品。彼は、村に代々伝わる伝統的な手法を守りながら焼きものをつくりつづけている職人です。近年は技術を村の子どもたちに伝える活動にも力を注いでいて、この焼きものに触れるたびに、手しごとに対する覚悟と誇りを思い出させてくれます。

【張子の天使(メキシコ)】

-

表

グアダラハラの日曜にやっている蚤の市で見つけたもの。旅に出ると、時折こうした正体のわからない呪物のようなものに出合います。ときに、家の守り神になってくれそうな気の帯びたものに巡り合うことがあり、そうしたものを連れ帰っては、日々の無事を見守ってもらっています。

-

表

やわい屋の朝倉さんの勧めで読んだ鞍田崇さんの著書のなかで、民藝とはいとおしさであるということを説いているんですよね。いまだに民藝がなにかは掴みきれていないんですが、メキシコでつくり手の人に会いにいったことで、その言葉がとても腑に落ちたんですよね。

アフリカで見つけた、民藝が生まれる風景

メキシコの旅の後に、表さんが民藝の旅へ向かったのがアフリカだった。仕事で訪れたモロッコ、チュニジア、その合間に民藝品を求めて地方に繰り出したり、プライベートの旅でエチオピアへ行って、ヘッドレストを探しに街を彷徨ったり……。そんなアフリカの愛おしいものたち。

【手織りラグの端切れのクッション(モロッコ)】

-

表

モロッコとチュニジアで撮影の仕事があったときに、現地で自分の時間もつくることができたので、ベルベル人のラグを見に行こうと心に決めていたんです。

モロッコのマラケシュに泊まったとき、宿のオーナーが「市街地で一番いい絨毯屋といったら、ここ」と言って、一軒のお店を教えてくれました。その絨毯屋さんのオーナーは、絨毯をつくる村の出身で、絨毯を買いたいというと自分の村まで連れて行ってくれることに。

マラケシュから車で6時間、たどり着いたのがアトラス山脈を越えた先にあるベルベルの人びとが暮らすムイダットでした。村の女性たちが一枚ずつ丁寧に手織りのラグをつくっている村でした。村中にラグが干されていて、風に吹かれる光景がとにかく美しくて。この絨毯の端切れでつくったクッションは、その村で過ごした時間を思い出させてくれるんですよね。

-

表

この村を訪れてよかったなと思ったのが、ものと値段の感覚が自分のなかで掴めたこと。

それまでは、旅先の市場で品物を買うときに、円とは違う通貨で慣れないこともあって、少しでも安く買いつけようとして、一桁単位でも細かく値段交渉をすることもあったんです。冷静になって計算してみたら、数十円、数百円の差でしかなかったりするのに(苦笑)。

-

表

でもモロッコの絨毯の村まで行って、実際に手しごとが生まれる場所まで行って、つくり手から直接買いつけていると、どれだけの手間と時間をかけて出来上がったものなのかが見えてくるので、ほんとうに自分が欲しいと思ったものだけを、適正な価格で買いたいと思えるようになりましたね。

それでも交渉したいときは、無闇に値引きしてと言うんじゃなく、私はこれだけ買うから少し安くしてほしい、といったふうに会話するようになりました。ベルベルの人たちは遊牧民で互いが納得した条件で物々交換をしてきたり、モロッコには商人気質の人も多いので、そういう意味では値段交渉に応じてくれやすかったかもしれません。

【天使の像(チュニジア)】

-

表

チュニジアに滞在したときに、現地でお世話になった人の家にお邪魔したときに、部屋のいたるところにこの像が置かれていて、とても気になったんですよね。

その人に聞くと、北部の小さな町セジュナンに住むベルベルの女性たちがつくっている像だと教えてくれました。新石器時代から受け継がれてきた伝統的な技法でつくられた素焼きの陶器なんだそう。

その人は天使の像と呼んでいましたが、現地の言葉では女性の像といった意味で呼ばれているようでした。焼きむらやいびつな形は、手で成形された痕跡そのもので、原始的な美しさと素朴さがとても愛らしい。今は自分の家の玄関(??)に置いてあって、日々の暮らしを豊かにしてくれる大切な存在のひとつになりました。

そんなふうに、現地の民家を訪れて家のなかにあるものを見聞きしてから市場を訪れると、買付けもいっそう楽しくなりますよね。

【ヘッドレスト(エチオピア)】

-

表

エチオピアは、アフリカのなかで唯一、植民地化されなかった国であったり、キリスト教が信仰されていたり、それに私はエチオジャズが好きだったこともあって、気になっていたんです。

コーヒーの産地でもありますよね。現地でコーヒーセレモニーも受けさせてもらったんですが、とても神聖な雰囲気でよい時間でした。そうした土着のものを追求していくと、時折、ブラックマジックのようなものに通じていくことがある気がしていて……。魔術を信じる人たちやそれに付随する道具のことが気になったりするんですよね。エチオピアやメキシコやベトナムは、そうした土着の信仰を強く感じる土地で、彼らが使っている道具も気になりました。

-

表

そんなエチオピアで、旅の前からずっと欲しいなと思っていたのが木でできたヘッドレスト(枕)。最初にネットで見たときは、昔ながらの民具なのかなと思っていたんですが、現地を訪れてみると、南部の民族はいまだにこれを枕にして眠っているんですよね。道端にいる男性たちは、片手に鉄砲、片手にこの枕を革のストラップをつけて持っていました。

-

表

これは首都アディスアベバの外れにある古物商でようやく見つけた一品で、南部オロモ〜コンソ周辺の民族圏のものと思われるものです。訪れた先々でヘッドレストを探していたんですが、これくらい丁寧な彫刻が施され、磨き込まれたものにはなかなか出合えませんでした。というのも、近年は観光客向けに雑に模様が描かれたヘッドレストが多くて、逆に現地の人が使うヘッドレストには模様のない簡素なものだったりして。このヘッドレストは実用品として作られた古い民具で、その繊細な造形と磨かれた手触りには、時間が蓄積して宿っているように感じられました。

-

表

こうして旅先で自分が気になった手しごとのものを撮影したり、買い求めたりしながら、その土地で暮らす人と使っているものを見ていると、祈りも民藝の一部じゃないかなって思うことがあります。生活道具もそういう暮らしをよくするところからできていますしね。

Profile

写真家

表 萌々花

写真家。岐阜県高山市生まれ。海外でのボランティア活動をきっかけに、写真を撮るようになる。帰国後アシスタントを経て独立。訪れた風土や土地の持つ空気感、時に厳しい現実や死生観を感じさせる作品を数多く発表している。国内外を問わず活動中。写真集『たむけ』『星霜』『traverse(r)』『沈黙の塔 Tower of Silence』を制作。世界の民藝をめぐって旅をしたエッセイ本『かたちのない民藝をもとめて』も発売予定。

写真家。岐阜県高山市生まれ。海外でのボランティア活動をきっかけに、写真を撮るようになる。帰国後アシスタントを経て独立。訪れた風土や土地の持つ空気感、時に厳しい現実や死生観を感じさせる作品を数多く発表している。国内外を問わず活動中。写真集『たむけ』『星霜』『traverse(r)』『沈黙の塔 Tower of Silence』を制作。世界の民藝をめぐって旅をしたエッセイ本『かたちのない民藝をもとめて』も発売予定。

-

Instagram

Keywords

「私が出合った世界の民藝」特集ということで、世界を旅するTRANSIT編集部が取材先やプライベートの旅から持ち帰った民藝品を見せてもらおうと、編集部に「各々の思いが詰まった民藝品を持ってきて!」と声をかけてみた。

ここでは、編集部員それぞれのとっておきの品々を見ていこう。

トルコ・キュタヒヤで出合った「陶器の鳥の置き物」

© TRANSIT

かつてトルコに留学していたこともある編集部の川原田が選んだのは、かわいらしい鳥の置き物。

-

川原田

トルコ留学中、古くから陶芸が盛んな町キュタヒヤへの小旅行で購入したもの。キュタヒヤ陶器といえばお皿や壺などが定番ながら、私が選んだのは鳥の置き物。どこかとぼけた表情と、トルコの伝統的なモチーフであるチューリップ模様が描かれているところがお気に入り。思えばこれが、国内外で鳥グッズを収集しまくる沼の入り口でもありました……。

背面もとっても愛らしい

ベトナム・ビンズオン省で出合った「ソンべ焼(ライテウ焼)の皿」

「たくさん持ってきちゃったんですよね……」と言いながら、リュックから何枚もの皿を取り出したのは、編集部の小野だ。

-

小野

土っぽさを感じる質感と、中国やフランスの影響を受けたらしき素朴な柄がかわいいソンべ焼。日本でその存在を知り少しずつコレクションしていたが、本誌のベトナム取材でとある案件の撮影現場に行くと、そこに大量のソンベ焼が!!! 時間を忘れて夢中で買い物した(撮影はちゃんとやりました)。

タイ・チェンマイで出合った「モン族衣装の切れ布」

「僕、布の切れ端を持ってきました」とにっこり笑いながら、分厚めの布を取り出したのは編集部の鈴木だった。

-

鈴木

タイ・チェンマイにある〈パガヨー アンティークショップ〉で購入した、モン族の衣装の切れ布。手縫いのボコボコした感じと渋い色味、幾何学っぽい模様に惹かれ、用途は考えずに即購入。モン族の方々は帽子に付けていたらしいが、インテリアとして壁に飾っています。ちなみに同店は、他にもテキスタイルや天然染め、バスケット、山岳民族衣装など……タイの伝統工芸品が揃うオススメショップ!

メキシコ・テオティトラン・デル・バジェで出合った「サポテコのタペテ」

最近、遅めの夏休みをとって2週間の中米旅に出かけていたTransit.jp編集長の津賀。

旅先で見つけたイチオシの民藝品は、絨毯村で出合ったラグだったという。

-

津賀

メキシコ南部にあるオアハカ州は、手づくりの村が点在するエリア。地域ごとに、木彫り、腰織り、赤い陶器、黒い陶器……など、村の人たちが丸ごと手仕事をしていたりするので、民藝好きにはたまらない場所です。

なかでもテオティトラン・デル・バジェという村は、サポテコの人たちが毛織物をしているところで、私はここで出会ったタペテ(ラグ)にひと目惚れ。ベースの茶色は羊の毛そのものの色。赤とピンクはコチニールというサボテンにつく虫の色を使った天然染料。羊の毛を紡いで、染めて、織るまで、すべて手作業。お値段もしっかりしてるけど、長く使っていてもヘタれないし、冬用にと買ったものの、毛足が短いので夏にもよくて、年中使えます◎。

テオティトランは街自体も伝統的な暮らしが残っていて、かわいい雰囲気。最初は取材で訪れたのですが、自分の夏休みでもまた再訪。のんびり散策するにもいい、小さな素敵な村ですよ。

イタリア・サルデーニャ島で出合った「かご編み」

次は、TRANSIT編集長菅原の選んだ民藝品。各地を旅してきたこともあり、「選定に迷ってしまって……」と笑いながら差し出した品々の中で目を見張ったのが、こちらのカゴ。

-

菅原

サルデーニャ島のカステルサルドはカゴ細工の街。カステルサルドの城内には、家の軒先でカゴを編むお母さんの姿がある。一つひとつ、配色もデザインも違う商品のなかから時間をかけてこの子を選んだ。素朴でかわいらしく、果物やお菓子をのせて使っている。今思えば、もっと買っておけばよかった気もする。

中国・雲南省大理で出合った「木彫りのトレー」

続いて、TRANSIT編集長の菅原が手にしたのは、中国・雲南省大理での思い出とともに、日々の暮らしで愛用されているというトレーだった。

-

菅原

大理にある古道具店で、地元の木彫り職人が作った丸型のトレーを購入。光り輝くトウモロコシ畑を借景に、家具や茶道具が所狭しと(しかし不思議と整然と)並ぶその店は、店主が趣味で営んでいるものだと聞いて驚いた。翻訳アプリを駆使し、淹れていただくお茶を飲みながらスモールトーク。今は茶器を置くトレーとして活躍中です。

韓国で出合った「鳥の餅型」

最後は、統括編集長林。TRANSIT編集長の菅原と同じように、「選べなくてたくさん持ってきちゃって……」と言いながら、あっという間に机の上が民藝品で埋まってしまった。

-

林

10年以上前にソウルの骨董街「踏十里(タプシムニ)古美術商街」で出合った、アンティークの餅型。当時、TRANSITの姉妹誌で『BIRD』という雑誌をつくっていたこともあり、鳥モチーフに目が止まりました。お餅にスタンプのようにして模様をつける道具で、台座の裏面に模様が刻まれています。本来の役割としては裏面が重要なわけですが、お餅を作る機会がないので本棚の置物になっています。お餅に模様を刻みたい方がいたらお貸ししますね。

ウズベキスタンで出合った「スザニ」

「本当は絨毯もあったのだけど、さすがに持って来れないし……」と、林は布をいくつか広げながら困ったように話す。そこで目を惹いたのがウズベキスタンの布、スダ二だった。

-

林

スザ二はウズベキスタン伝統の手刺繍の布で、現地では壁掛けやベッドカバーとして使われているもの。古都サマルカンドから車で40分ほど、ウルグットというまちのバザールにある店で手に入れたこちらは、推定50-60年前のオールド・スザニ。ティーポットのモチーフはウルグット地域の固有のものだそうで、スザニにしては控えめなベージュ系の色合いに惹かれました。実はウズベキスタンでは計3枚のスザニを手に入れたのですが、いまだ箪笥の肥やしになっています……。

グランピエ

〈グランピエ〉は、1971年、京都の銀閣寺のほど近くにある日本画家・橋本関雪の旧アトリエの洋館地下から始まった。現在は東京に1店舗と京都に2店舗を構え、半世紀にわたって営業している。

店内には、スペインやインドの綿衣料、布、鉄ものをはじめ、中近東のキリムや民具、東南アジア、中南米、アフリカの雑貨、さらにはスウェーデンのサボまでが並ぶ。

現地で直接買い付けたものに加え、グランピエが現地に制作を依頼した独自の品々も取りそろえられ、衣食住を網羅する個性豊かな空間に、思わず心が踊る。

Information

グランピエ GRANPIE・グランピエ nomada

住所

時間

定休日

-

HP

-

Instagram

-

Instagram

Information

tela de GRANPIE

住所

時間

定休日

-

Instagram

Information

グランピエ 丁子屋(ちょうじや)

住所

時間

定休日

-

Instagram

ギャラリーかんかん本店

〈ギャラリーかんかん本店〉では、アフリカンアートを中心に、仮面や神像、椅子や木器、貨幣といった民具、テキスタイルなどの品々が揃うほか、用途がわからない不思議な道具など、思いがけない発見に出合えるのも魅力のひとつ。

広い店内には、大きなベッドやはしご、扉など、空間を彩るオブジェも多く、住まいのしつらえを提案をしてもらえるような楽しみも。

アフリカの自由でのびやかな造形世界を、その空間とともにぜひ体感してほしい。

Information

ギャラリーかんかん本店

住所

時間

定休日

FUCHISO

世界各地のアンティーク手工芸品や現代作家の作品を、日々の空間にそっと取り入れる提案をする〈FUCHISO〉。

外苑前のマンションの一室で営まれるその空間には、店主の小松綾子さんが自ら心を動かされ、一つひとつ探し集めた品々が静かに並んでいる。

染織、陶磁器、木工、金工、ガラスなど、手仕事のぬくもりが息づくものをはじめ、古裂(こぎれ)を用いたオリジナルレザーウォレットやポシェットなど、過去と現在をゆるやかに結ぶ品も手がけている。

やわらかな光の差す空間で、ゆっくりと一点ものと向きあう時間を過ごしてみては。

写真左/「木彫キリスト磔刑像(部分)」フランス 18c頃

中央/「刺繍祭礼用ベルト」インド•バンジャラ族 19c未頃

右/「鍛鉄製十字架」フランス南部 18c頃

写真上/「金唐革•オリジナル額装」西欧 17-18c頃

下/「木彫奠雁(てんがん)」韓国 李朝後期 18-19c頃

Information

FUCHISO(風知草)

住所

時間

定休日

-

HP

-

Instagram

LTshop

〈LTshop〉は、リトアニアのクラフトとデザインに特化した専門店。リトアニアリネンを使ったアパレルブランドmukuや、リトアニアの風景が絵付けされた愛おしくなるルータさんの器、ヘーゼルナッツの木や柳のカゴ細工、そして次世代のデザイナーによるアイテムがあり、リトアニアのクリエイティビティに心動かされる空間だ。

店主の松田沙織さんは「初めてリトアニアを旅したとき、日本とどこか通じる精神性を感じた」と語る。その感覚をたよりに、色やかたち、佇まいに惹かれたものを選び集めているのだそう。

リトアニアに想いを馳せながら、生活にさりげなく添えたくなる暮らしの道具との出合いが待っている場所だ。

Information

LTshop

住所

時間

定休日

-

HP

-

Instagram

巧藝舎

港の見える丘公園の裏手にある一軒家。チャイムを鳴らして門をくぐると、庭から家の中まで、世界各地の民藝品が出迎えてくれる。

気候や風土、生活習慣に根ざし長年愛されてきた民藝品を、韓国、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、ラオス、中南米、アフリカなどを中心に収集。木彫玩具や布物、陶器、生活用品まで、多様で味わい深い品々が並ぶ。

素朴で個性豊かな手仕事の数々は、店内にいるだけで異国を旅しているかのような気分にさせてくれる。土地の息づかいや時間の重なりを感じながら、お気に入りのひと品を探してみよう。

Information

巧藝舎

住所

時間

定休日

-

HP

-

Instagram

ギャラリーすもも

〈ギャラリーすもも〉は、京都の出町柳近くの住宅地にある、喫茶兼ギャラリー。李朝や韓国、日本、ヨーロッパを中心とした工芸品などを扱っていて、店内には韓国や朝鮮の家具、アンティークの陶器、マッコリ用のお椀など、手仕事の息づかいが感じられる品々が揃っている。

淡麗で余白に満ち、どこか懐かしさをたたえる静謐な空間は、ものと対峙する時間を自然に生み出してくれる。お茶や食事とともにお店の棚に目を向けながら、工芸のぬくもりに浸ってみてはいかがだろう。

Information

ギャラリーすもも

住所

時間

定休日

-

HP

-

Instagram

AMPLOP

あらゆる国から、ユニークな品や手仕事の息づかいを感じられるものを中心にセレクトしている〈AMPLOP〉。衣類やアクセサリーなど身につけるものから、暮らしを彩る工芸品、カラフルなお皿や小物、ときには思わず驚くような品まで、生活に自然と取り入れたくなるものばかり。

多彩な品が所狭しと配された空間では、お目当ての品だけでなく偶然の出合いもきっと見つかる。ふと立ち止まり、暮らしの原点に立ち返って民藝品にふれる時間も、AMPLOPだからこそ味わえるひとときだ。

Information

AMPLOP

住所

時間

定休日

-

HP

-

Instagram

wajiajia

自然豊かな山梨県北杜市の山間部に、ひっそりと佇む〈wajiajia〉。小さなドアをくぐると、どこか異国を思わせるクラシカルな雰囲気が漂う空間が迎えてくれる。

インテリアや食器、そして二度と出会えないかもしれない個性的なお面や器など、アジアの雑貨から世界各地の民藝まで多彩な品々が広がっている。ここに辿り着くまでの背景や土地の物語に想いを馳せながら、目の前の一品と向きあうひとときは、まるで小さな旅をしているかのような気持ちになるはずだ。

みんげいおくむら

世界各地の民藝に魅せられて旅をしている奥村忍さん。TRANSITの誌面でもときどき登場しているけれど、そんな奥村さんが営んでいるのが、オンラインショップの〈みんげいおくむら〉。

アジアを中心とした国々からやってきた、天然素材で作られた道具や器、キッチン用品、生活道具など、暮らしのなかで活きる民藝を中心にセレクトしている。

サイトでは、用途や産地、シーンごとに商品が分けられているため、探していた一品がきっと見つかるはず。全国のショップやギャラリーで不定期にイベントを行なっているので、詳しくはInstagramをチェックしてみてほしい。

ふだんはオンラインだが、ポップアップで出店したときのイベントやギャラリーの様子

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)