Takeshi Miyamoto

"フランス文学"といえばサガン、カミュ、スタンダールなどのきらびやかな文豪の名前が並ぶが、フランスのイメージを覆す現代文学がどんどん登場している。現代の作家たちが描くフランスとは? 東京日仏学院講師の野村昌代さんに、フランス社会が見えてくる8つの本を教えてもらった。

Text:Masayo Nomura Illustration:Akiko Maegawa

学歴社会の家族

『場所』/アニー・エルノー(1940~)

堀 茂樹=訳(早川書房)

ノーベル文学賞作家アニー・エルノーが1983年に発表した代表作。学歴と結婚と文筆によって出自の環境との別れを果たしたエルノーが、父の死をきっかけに父の一生を思いだし、書くことでその別れを再認識する。しかしその行為は、父と同じ環境にいる「下層」の人びとの社会における存在を認め、位置づけ、「場所」を与えようとするものでもあった。今なお、フランス社会に残る社会階層と格差を、淡々とした描写で浮かび上がらせた新しい文体と視点による異色作。

競われる美食

『シェフ』/ゴーティエ・バティステッラ(1976~)

田中裕子=訳(東京創元社)

1970年代から日本でもブームの、現代フランス文化でもっともポピュラーなワインと料理。一見きらびやかな世界の裏側には、どのようなドラマがあるのか。驚くほど禁欲的な一流料理人の努力と仕事の実態を、小説でありながらドキュメンタリーのように詳細に描いている。多国籍のシェフが集まる場で、人生をかけた熾烈な勝負が繰り広げられる。実在するシェフの姿を交え、『ミシュランガイド』の元編集者である作者が、ミステリーの味付けで調理したガストロノミーファン必読の書。

労働格差が生む犯罪

『ヌヌ 完璧なベビーシッター』/レイラ・スリマニ(1981~)

松本百合子=訳(集英社)

なぜ彼女は「子どもたち」を殺したのか。ルイーズは白人のヌヌ(ベビーシッター)。北アフリカとフランスのハーフで弁護士のミリアムと音響アシスタントのポールには二人の幼子がいるが、ルイーズのおかげで仕事も二人の時間も充実している。しかし、子どもの成長につれて彼らの理想の生活は破局へと向かう。フランスの労働格差と民族混合社会が孕はらむ闇を、複雑な人間関係と社会システムの裏側とともに描く、恐ろしくもあり、またユーモアも忘れない秀逸のストーリー。

シミュレーションされた自己

『異常(アノマリー)』/エルヴェ・ル・テリエ(1957~)

発表後2年で売上110万部を超えた仏最高峰のゴンクール賞作品(2020年受賞)。2021年3月と6月にまったく同じ乗客乗員を乗せた同型の同便の飛行機がニューヨークに降り立つ……。シミュレーションと現実の価値が混然とする今、ある日自分が二人いることに気がついたとき、人は何をするのか。奇想天外な始まりとともに、究極の結論に行きつくまでの登場人物の姿を、混乱する世間の反応とともにスリリングなストーリーとして描く、直近未来エンターテインメント小説。

植民地の遺産

『生命の樹 あるカリブの家系の物語』/マリーズ・コンデ(1934~2024)

管 啓次郎=訳(平凡社)

20世紀末に注目を集めた、カリブ海の仏旧植民地出身のマリーズ・コンデ。独自の言葉と語りで、宗主国、さらに男性に抑圧され虐げられてきた女性たちの存在の真の力を訴えてきた。同時に、”多様な文化の融合”をしめすクレオール(植民地)性を体現する作家としても世界的に評価されている。『生命の樹』は作者の4代にわたる家系のストーリーがいささかシュールな、また独特のユーモアによって語られる。人生は過酷だが、個人の尊厳はそれを生きることにあることを描いている。

現代のフェミサイド

『歴史家と少女殺人事件―レティシアの物語―』/イヴァン・ジャブロンカ(1973~)

真野倫平=訳(名古屋大学出版会)

2016年に高い評価をうけて、ノンフィクション文学作品として同年のメディシス賞ほか多くの受賞を果たした、歴史学者イヴァン・ジャブロンカの作品。2011年のある日の三面記事に、18歳の女性レティシアが殺され、バラバラにされて捨てられた殺人事件が報じられ、フランス中を巻き込む事態に発展する。作者は、歴史家の視点、社会学見地、さらに個人的な感情と信念をもって、あらゆる角度から事件の全体像を語る。歴史的な「女性」の状況が、レティシア個人の物語として表象された作品。

女性の尊厳という犠牲

『狂女たちの舞踏会』/ヴィクトリア・マス(1987~)

永田千奈=訳(早川書房)

19世紀末フランス、ジャン・マルタン・シャルコーをはじめとする医学者が現代神経学の基礎を築いたが、その陰には何千もの売春婦、家族に捨てられた女性、不当にも狂人とみなされた女性たちの犠牲が存在した。パリのサルペトリエール病院の前身である施療院における、シャルコーの神経学講義に強制的に協力させられた女性たちの人生、苦しみ、ささやかな喜び、絶望、そして自らの尊厳の回復を勝ち取ろうとする女性主人公の姿が、世紀末の社会背景とともに描かれている。

フランス語圏文学の未来

『人類の深奥にある秘められた記憶』/モアメド・ムブガル・サール(1990~)

野崎 歓=訳(集英社)

2021年、ゴンクール賞で初めてセネガル出身の作家が受賞したことで話題の作品。その魅力は構想の大胆さにある。1938年に異色作を残して消えた黒人作家の軌跡を追う現代の若い作家に、彼が出会う人びとが語る「真実」は文学界における黒人文学の評価の歴史的実態を明らかにする。なぜ作家は書くのか。謎を追うなかで多くのエピソードが日記、手紙、メール、書評の形式でオカルト的なアフリカの物語とともに語られる。アフリカ文学を知らない読者も楽しめる純文学作品。

Profile

東京日仏学院講師

野村昌代(のむら・まさよ)

元メディアテーク(図書館)主任。Bunkamuraドゥマゴ文学賞ウェブサイトで現代のフランス文学を紹介する「フランス文学の愉しみ」を連載中。

元メディアテーク(図書館)主任。Bunkamuraドゥマゴ文学賞ウェブサイトで現代のフランス文学を紹介する「フランス文学の愉しみ」を連載中。

Keywords

SEE ALSO関連記事

-

3 min read

Promotions

MORNING PEOPLE with〈Rab〉 ネオアルプス代表/伊藤圭「経済と文化を盛り上げていきたい」

-

長野県

WEAR

2025.01.14

-

-

3 min read

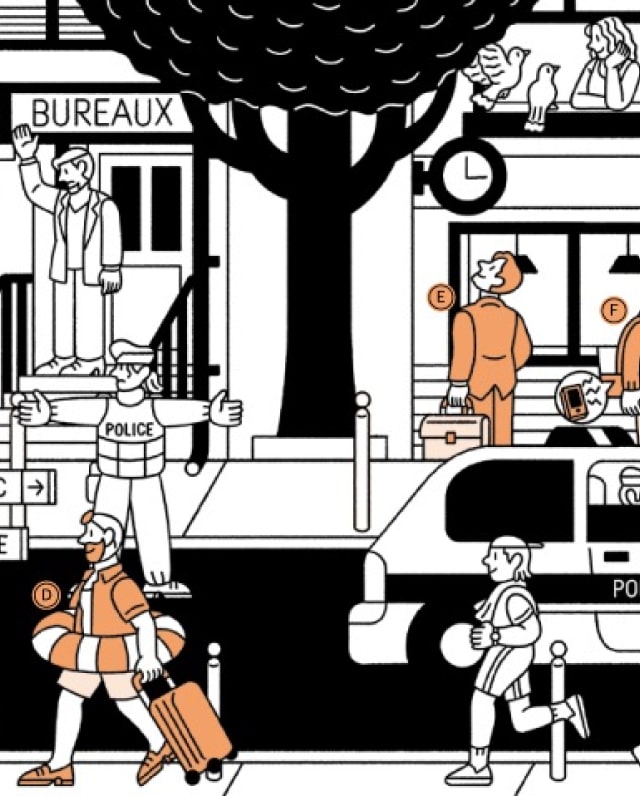

フランスに学ぶ持続可能な働き方! 残業なし? バカンスは14日連続マスト? 労働者の8つの権利

-

フランス

LEARN & LIVE

2024.12.27

-

-

8 min read

ワイン大国・フランスの自然派ワイン5つをPick up! ロワール、シャンパーニュ、アルザス、ブルゴーニュ、ボジョレーの特徴も解説!

-

フランス

LEARN & EAT

2024.12.12

-

-

5 min read

フランスは外交上手? アメリカ、イギリス、ウクライナ......各国とのお付き合い

-

フランス

LEARN

2024.12.09

-

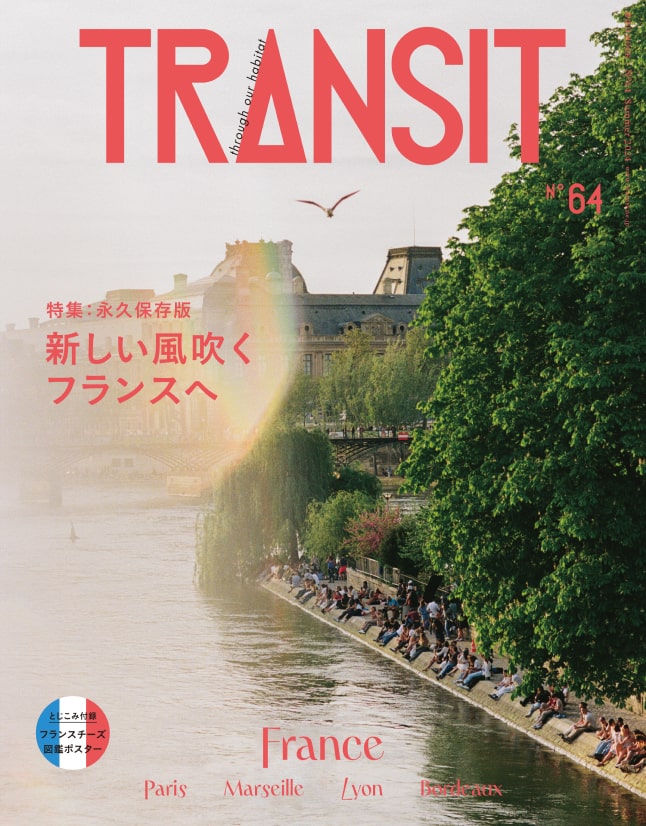

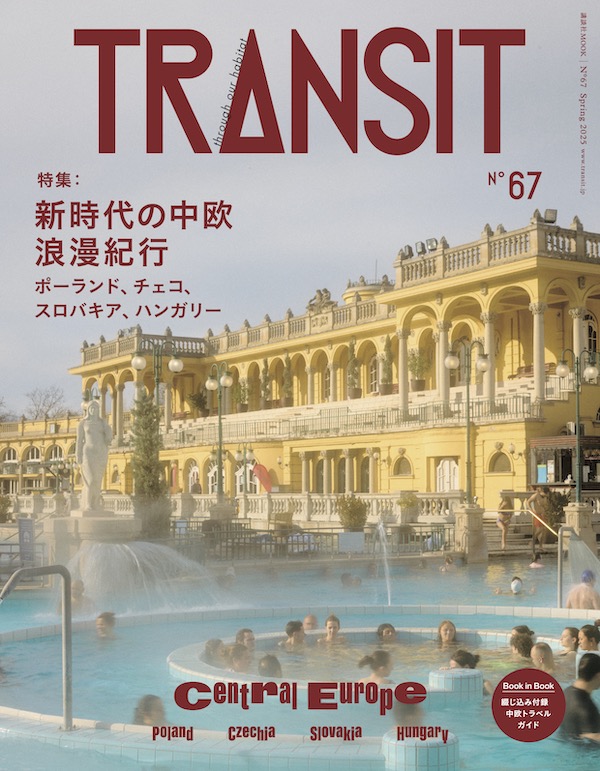

TRaNSIT STORE 購入する?

Yayoi Arimoto

NEWSLETTERS 編集後記やイベント情報を定期的にお届け!

COUNTRIES

View All

CATEGORIES

View All

Yukimi Nishi

ABOUT US

TRANSITとは?

TRANSITは、雑誌とwebをとおして、

地球上に散らばる

美しいモノ・コト・ヒトに出合える

トラベルカルチャーメディアです

MAGAZINES&BOOKS

Back Numbers