日本最古級のパン店創業、

横浜でパン作りが栄える

日本で初めて本格的にパン作りが行われるようになったのは、横浜の外国人居留地。西洋料理の草分けとして知られる東京上野の精養軒ホテルをはじめ、当時増えつづけていた西洋料理店も、横浜で修業したパン職人を雇っていたとされる。

日本にいわゆる「パン」がやってきたのは、室町時代のこと。それからパンはどのように日本で広まっていったのだろうか。そのターニングポイントをおさえていくと見えてきたのは、江戸、明治、大正から昭和にかけての、日本の西洋化、近代化社会の変遷そのものだった。

日本にパンがやってきたのは室町時代末期のこと。ポルトガル人によって、鉄砲やキリスト教とともに西洋のパンが伝来した。日本で定着している「パン」という言葉も、ポルトガル語の「pão(パオン)」由来している。

1549年

ザビエル来日。その後、長崎や平戸でパンが広まる

江戸時代は、鎖国政策やキリスト教弾圧によって、西洋のパン文化は大衆には広がらなかった。ただ幕末になると、保存性と携帯性の高いパンが戦場の食事に向いているとして、一時注目される。当時の代官であり、後の日本軍陸海軍の創始者である江川太郎左衛門が、兵糧としてパンを製造したといわれている。

1639年

鎖国政策でポルトガル船の来航を禁止。キリスト教が弾圧されパン食は衰退

1842年

江川太郎左衛門が兵糧として初の国産パンを製造

1858年

日米修好通商条約に調印

1859年

横浜、 長崎、 函館が開港 (その後、1868年に神戸が開港)

1860年

内海兵吉、 フランス人にパンの製法を習う

1864年

長崎の大浦天主堂で、 キリスト教とパン食が広まる

1866年

福沢諭吉、 著書 『西洋事情』 でパン食文化を紹介

1867年

大政奉還、 内外情勢の緊迫により兵糧パンが登場。イギリス人によるヨコハマベーカリー (現 ・ ウチキパン) 創業、食パンを製造

日本で初めて本格的にパン作りが行われるようになったのは、横浜の外国人居留地。西洋料理の草分けとして知られる東京上野の精養軒ホテルをはじめ、当時増えつづけていた西洋料理店も、横浜で修業したパン職人を雇っていたとされる。

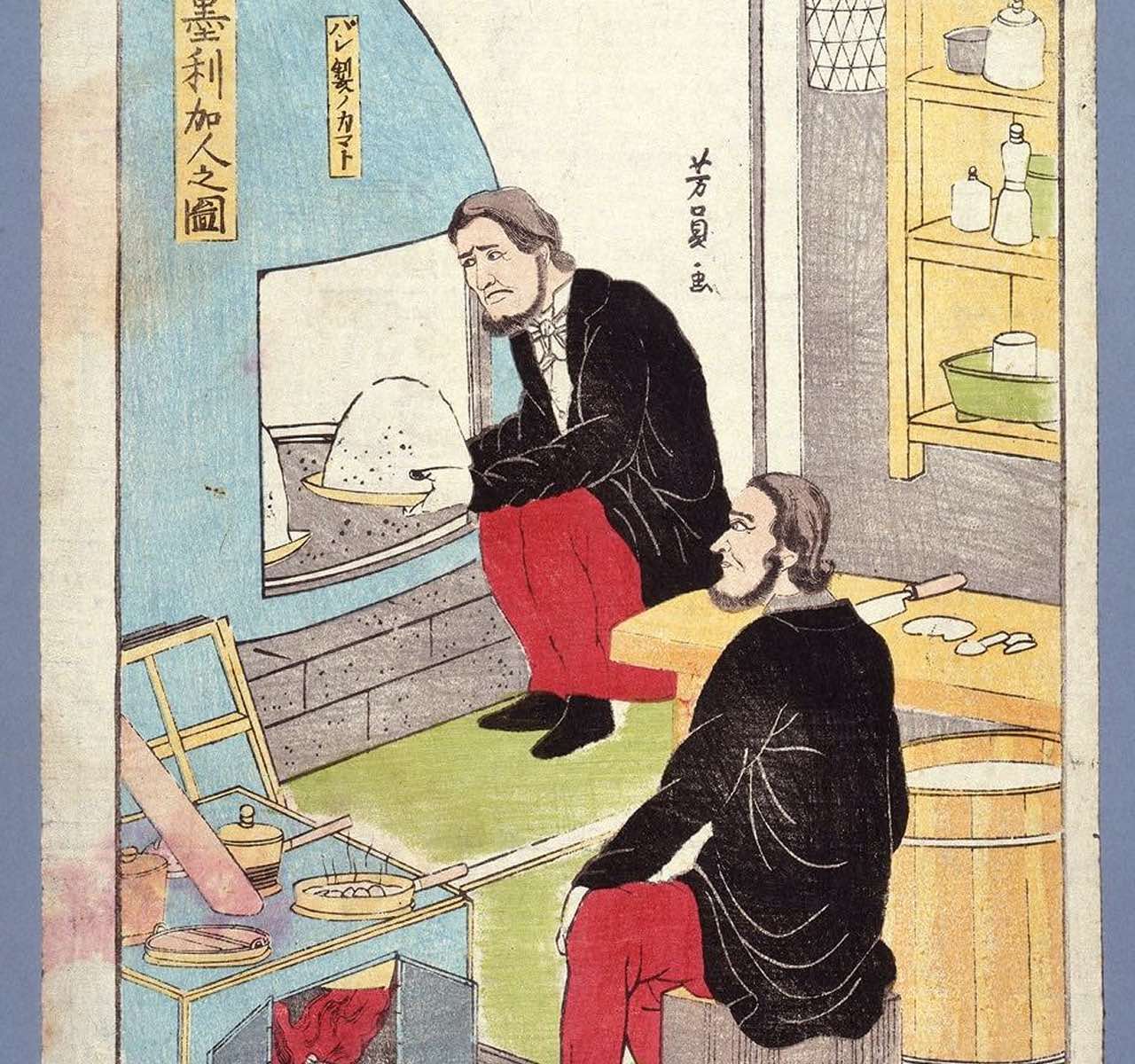

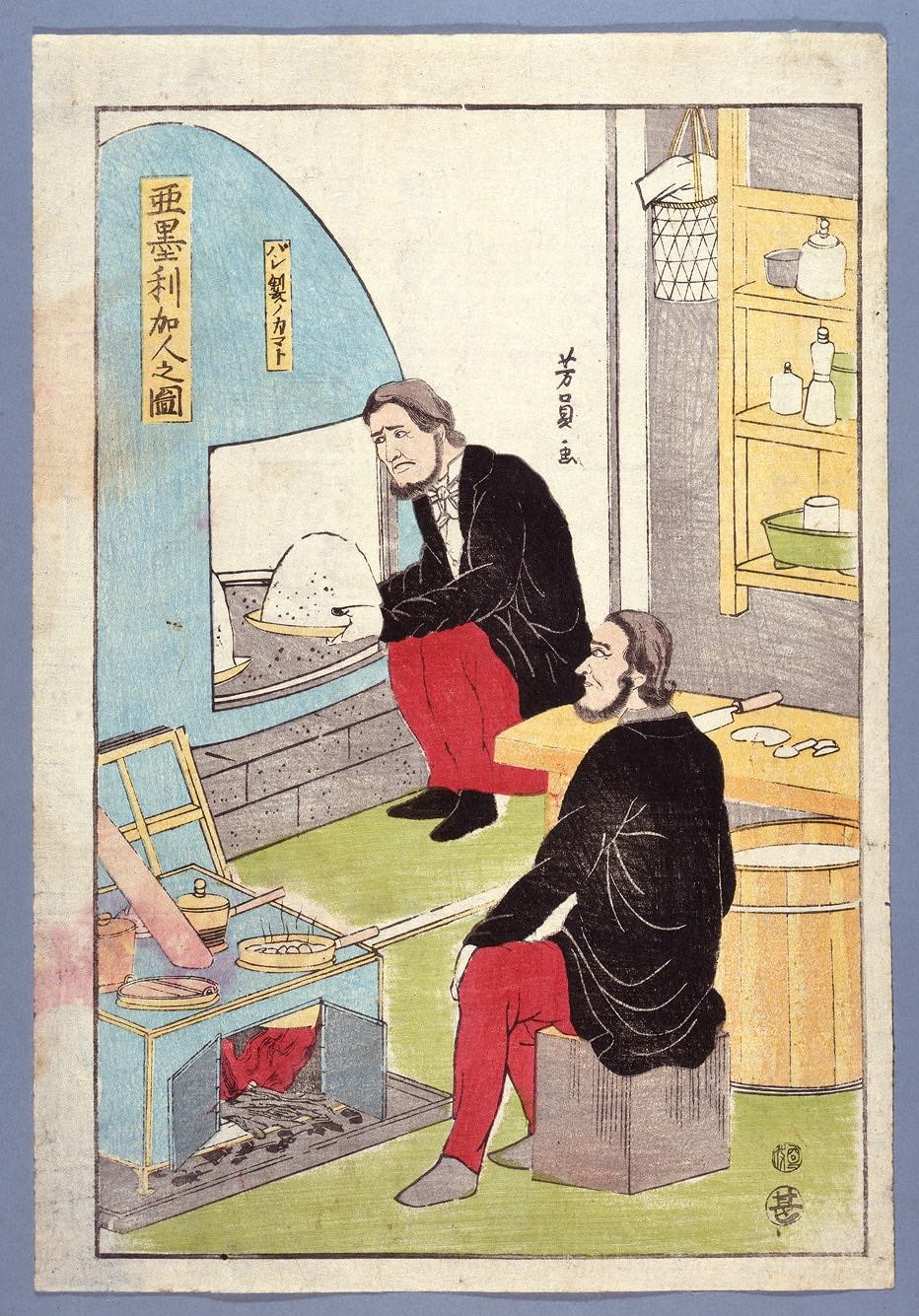

1867年に創業した日本初のパン店ヨコハマベーカリー(現・ウチキパン)の様子。

© 横浜開港資料館蔵

日本におけるパンの状況が大きく変わったのは、明治維新からだ。政府が衣・食・住の西洋化を啓蒙するようになる。天皇自ら肉を食べてみせるパフォーマンスも奏功し、肉を含む洋食とパンの存在が徐々に広まっていった。

日本の街にパン店ができはじめたのも、幕末から明治維新後のこと。江戸時代最後の年となる1867年には、イギリス人による日本初のパン店であるヨコハマベーカリー(現・ウチキパン)が誕生。1868年に明治時代をむかえ、翌年の1869年には、日本人による初のパン店として文英堂(現・木村屋總本店)が創業、あんパンやジャムパンなど日本人の嗜好に合うパンを開発し評判を呼んだ。

さらに、幕末期に注目されていた兵糧としてのパンも、引き続き需要が高まる。米と違って炊飯する必要がないパン(主に乾パン)は、明治時代におきた日露戦争から本格的に日本軍に活用されるようになり、日清戦争や2つの世界大戦では多くの兵士のエネルギー源となった。

1869年

初代木村安兵衛 ・ 二代目英三郎が文英堂(現 ・木村屋總本店) 創業。上野で文明軒創業

築地に外国人居留地があったことから、銀座には文英堂(現・木村屋總本店)をはじめパン店や西洋料理店が軒を連ねた。文英堂のあんパンは、パンを敬遠していた 日本人の食指が動くきっかけに。

明治初期の銀座木村屋。

© 木村屋總本店

1870年

築地で蔦本パン店、 両国で松村鉄之助パン店創業

1872年

政府が西洋式の官制を確立、 衣・食・住の西洋化始まる。北海道で国営の製粉工場が操業開始。海軍がパン食を採用。築地で精養軒ホテル創業、パンの販売も

明治時代の銀座を描いた「銀座通煉瓦造鉄道馬車往復図」。

1873年

キリスト教解禁

1874年

築地でフランス系スイス人カール ・ ヘスによるチャリ舎創業

1874年、木村屋總本店が米と麴と水から作られた酒種で発明した、初の日本オリジナルパン。明治天皇に献上されたことでその名が知られるようになった。

© 木村屋總本店

1877年

第一回内国勧業博覧会でパンが出品される。陸軍がパン食を採用。東京・森下で名花堂 (現・カトレア) 創業

1880年

自由民権運動が盛んに

1883年

鹿鳴館竣工、東京に食パン卸金田屋創業

1886年

日本橋で三河屋パン店創業。この頃、パンを弁当とする習慣が生まれる

1888年

フランス人のぺトロ・レイが小石川教会附属の学校の製パン部(現 ・関口フランスパン)を設置、フランスパンの市販を開始

1889年

大日本帝国憲法発布。横浜で富田屋パン店創業、フランスパンを製造

1890年

米騒動で食パンが代替食として注目される

1894年

日清戦争勃発(〜1895) 。有力パン業者は兵糧パンの製造に注力するように

1896年

パン業界も交えた運動により菓子税廃止

1897年

あんパンが全国的に広まる

1899年

日米修好通商条約改定、 関税の引き上げ

1900年

館林製粉株式会社(現・日清製粉)創立

1901年

横浜で新力本店創業、東京・本郷で中村屋創業

1903年

製パン製菓原材料品店明治屋設立

1904年

日露戦争勃発(〜1905)

中村屋の創業者夫妻がシュークリームのおいしさに感銘を受け、1904年に開発。当初は切れ目が入ったグ ローブ型ではなく、切れ目のない半円状であった。

1905年

神戸で藤井パン (現 ・ドンク) 創業

1907年

アメリカで金融恐慌発生

1911年

関税自主権回復。この頃、コーヒー・ カフェーブーム発生

1913年

京都で進々堂創業

チョココロネは、実は日本発祥。フランス語で「角」を意味する「コルヌ」が語源。経緯は不明だが、明治時代からあったといわれている。

1914年

第一次世界大戦勃発 (〜1916)

1918年

米騒動発生、神戸屋創業

2度の米騒動は、それまであくまで嗜好品として楽しまれていたパンに主食としての米飯の代替品という新たな価値を与えた。とくに2度目の米騒動は 1918年、大戦景気によりパンが広まった後に発生したため、そのムードをよりいっそう強めることになる。

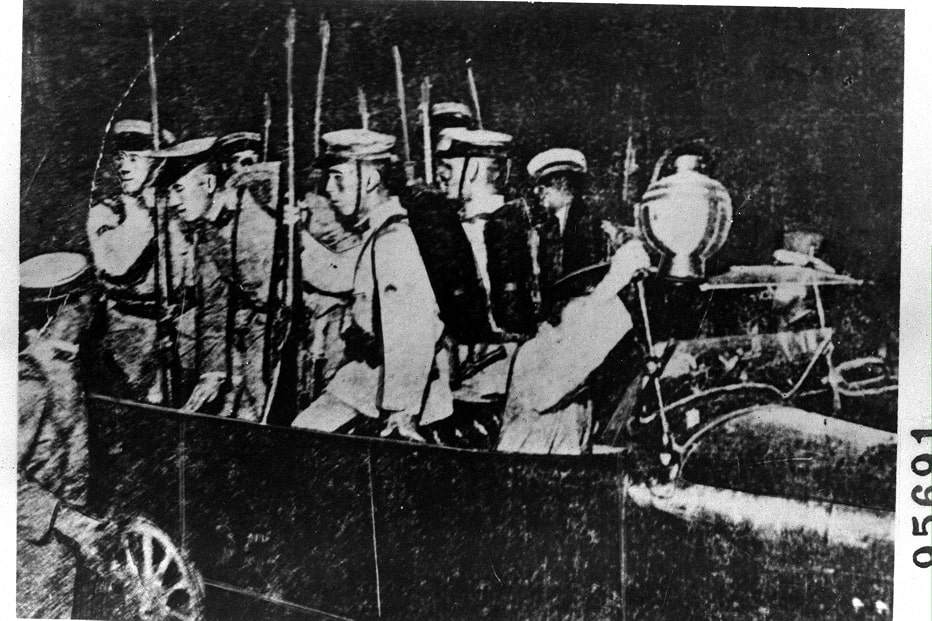

1918年の米騒動で出動する鎮圧部隊。

出動は全国で延べ9万人を超えた。

1920年

敷島製パン創業

1922年

名古屋で金城軒(現・フジパン株式会社)創業

1923年

関東大震災発生

1924年

神戸でフロインドリーブ創業

あらゆる業者が和洋折衷食を模索していたため諸説あるが、1927年に当時の名花堂2代目が「具の入ったパンをカツレツのように揚げた」パンを作ったのが、カレーパンの始まりとされている。

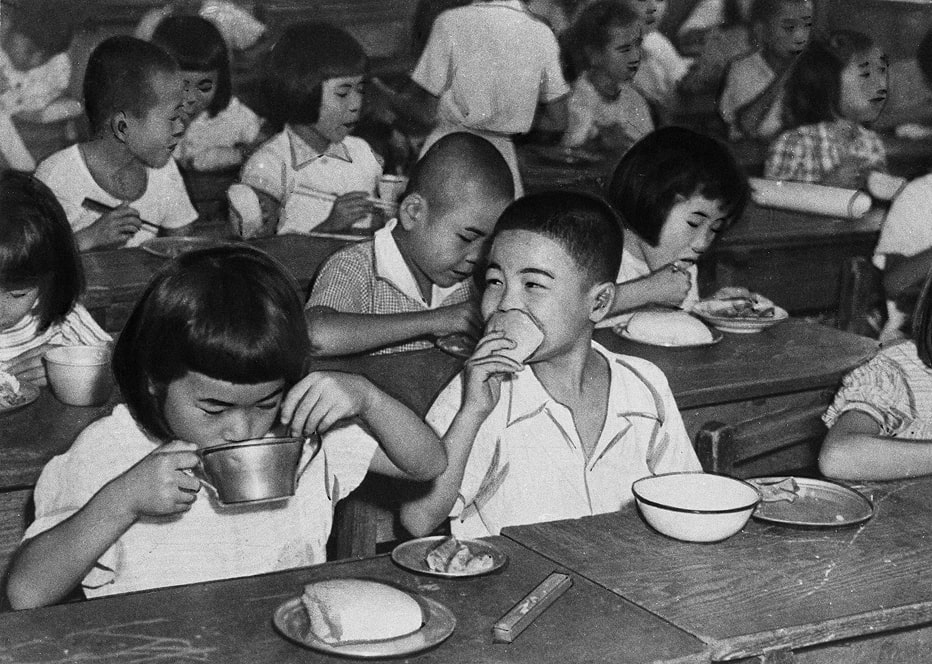

第二次世界大戦後は、日本でイーストが普及して、ふわふわのパンが実現。アメリカによる小麦粉の配給制度も手伝って、安価なコッペパンが学校給食での提供によって広く食べられるようになり、配給された小麦粉でパンを作る「委託加工所」として製パン会社の創業ラッシュが起こった。現在につづく大手製パン会社も、この頃に多く生まれている。

このように、パンはその保存性の高さという性質に加えて、西洋文化への憧れ、社会情勢の変化など、当時の社会の影響を受けて私たちの日本人の食生活に欠かせない存在となっていったのだ。

1932年

神戸でフロイン堂創業

1939年

第二次世界大戦勃発 (〜1945)

1930年代に東京や神戸で類似のパンが作られていた記録がある。関西では「サンライズ」と呼ばれたり、広島には紡錘形のものがあったりと地域差がある。

1946年

アメリカ進駐軍が小麦粉を放出、パンの切符配給制開始

1919年、敗戦した日本にアメリカは小麦を配給。学校給食でパン食が始まり、多くの人びとにとってよりパンが身近なものになった。安価に製造できるコッペパンの発明も普及にひと役買ったといえる。

学校給食でパンを食べる学童たち。1950年9月撮影。

1948年

千葉で山崎製パン所(現・山崎製パン)、広島でタカキのパン(現・アンデルセングループ)創業

相次ぐ震災などの現場で目を引くのは、支援物資として届けられるパン。その裏には、被災しながらもパンを焼きつづける人たちがいた。彼らの想いと、非常時にこそ見えてくるパンがもつ力とは?

Index

5 min read

敷島製パンによる食糧支援の歴史は、1923年の関東大震災にまでさかのぼる。

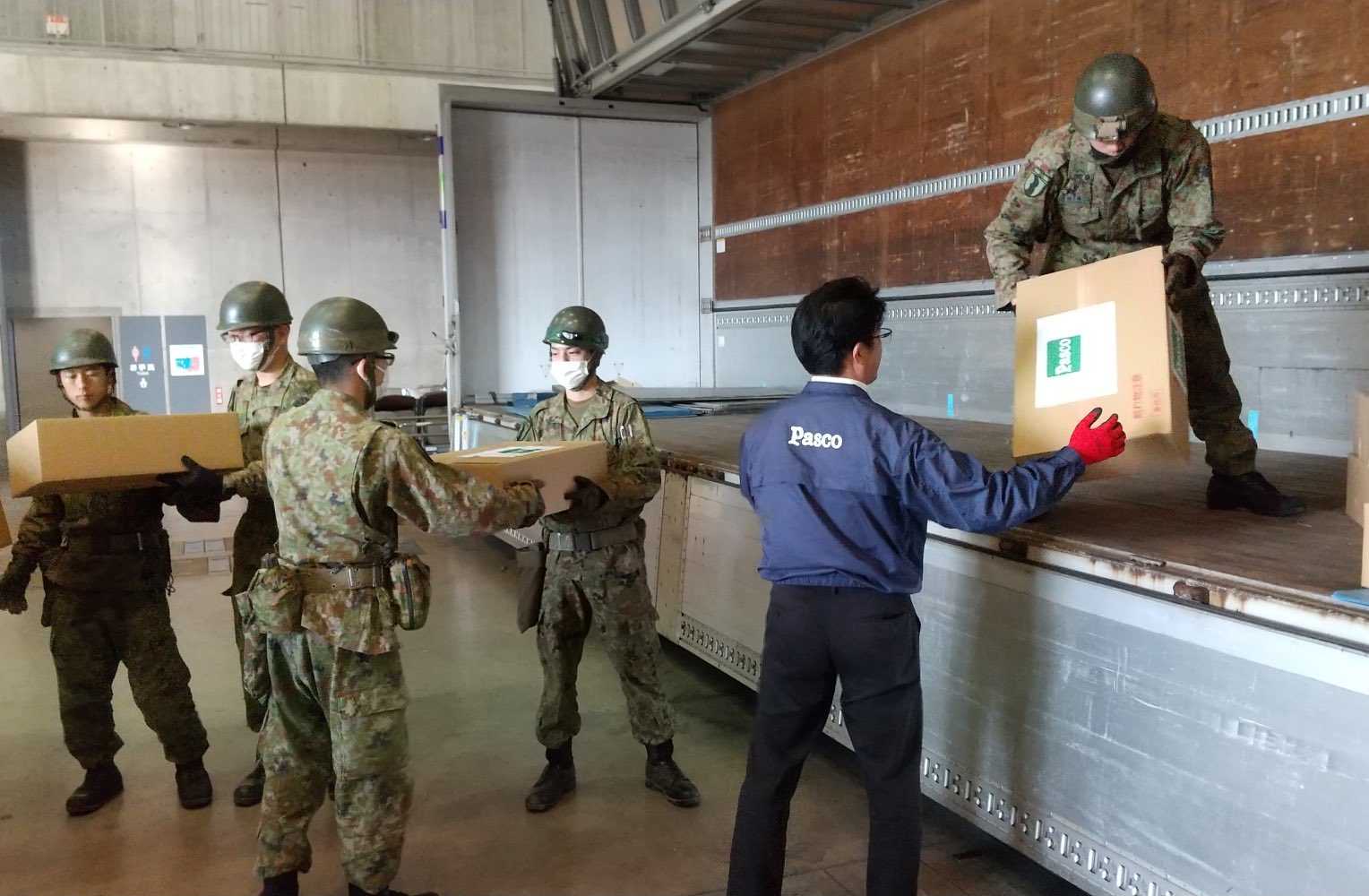

地震のしらせを受けた同社は、食パンとコッペパンを軍艦にのせて現地に届けた。以来、伊勢湾台風、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、そして能登半島地震と、災害が起きるたびに、被災地にパンを届けてきた。

なかでも東日本大震災では、発災の翌日から中部・関西の工場をフル稼働させ、約1カ月間で150万個近いパンを供給。熊本地震では、九州に拠点をもっていなかったため、被災地に比較的近い中部以西の工場で増産体制を整え、約17万個のパンを届けた。

各製パン会社から能登に届けられた緊急支援物資。

© 令和6年能登半島地震アーカイブ(提供者:石川県)/CC BY-NC-SA

こうした過去の災害の経験が積み重なり、迅速に対応できる体制づくりが磨かれてきた。生産工場は各地方に分散し、24時間365日体制で稼働。そのため、もしどこかの工場が被災しても、ほかの拠点でフォローすることができる。また、同社が加盟している日本パン工業会としても業界全体で国からの食糧供給要請に応じる体制を構築しているため、不測の事態が起きてもスムーズに対応できるという。

被災地で扱いやすいようにと、プラスチック製のパン箱ではなく、段ボールで発送された。

© 敷島製パン株式会社

また、届けるパンの種類にも工夫がある。「菓子パンや惣菜パンが多いのは、調理を必要とせず、個包装でそのまま食べられるから。そのうえで、製造ラインが重ならず、大量生産しやすい種類を優先しています」と広報担当者。また、主力商品のひとつである「ロングライフブレッドシリーズ」は、賞味期限が製造日から55日以上と長期保存が可能で、非常食にも重宝されている。

届けられたパンを運ぶ敷島製パン社員と自衛隊の人たち。

© 敷島製パン株式会社

そうした支援活動の根底にあるのは、社員たちの想い。「パンは国内の食のインフラのひとつ。だからこそ、私たちには供給責任があるという自覚を、社員一人ひとりがもっているんです。ですから、災害時に限らず、いかに安定して供給できるかという責任を常に感じています」と担当者。

地震や豪雨災害の復興を目指す「Pasco熊本県プロジェクト」では商品売上の一部が熊本県に寄付された。

© 敷島製パン株式会社

そもそも同社が創業したきっかけも、第一次世界大戦後に起きた食糧難だった。

創業者・盛田善平の “食糧難に苦しむ人びとを救いたい”という想いから始まった。“社会のために” という原点は今も経営理念として掲げられ、社員の意識に根づいている。

敷島製パン

愛知県名古屋市に本社を構える、1920年創業の製パン会社。 自社ブランド〈Pasco〉で知られ、主力商品に「超熟」シリーズなど。関東、中部、関西を中心に、 グループ企業含め全国12の製造工場を展開。

HP

X

2011年3月11日、東日本大震災の発生からほどなくして、当時の社長・白石茂から発せられたのは、「地域のために、パンの供給体制を整えなさい」というひと声だった。その指示からわずか3日間で、在庫分を含めた約30万個ものパンを岩手、宮城の被災地に届けた。

東日本大震災後、工場に駆けつけた最低限の人数でコッペパンの製造にあたった。

© 白石食品工業株式会社

仙台と盛岡にある製造工場は、停電と断水で工場は機能が停止。電話も繫がらない状態がつづいた。それでも、地元の企業などと連携を図りながら、手探り状態で稼働への準備を進めた。再開させたのは、地震から4日後だった。

工場に残っていた生地を撤去する様子。

© 白石食品工業株式会社

設備環境や原料、包材が限られるなかでまず作られたのはコッペパン。「製品表示のシールも必要最低限で。とにかく、作れるものを必要な人に届けることを第一に考えました」と当時の状況を知る大久保勲さん。出勤することができた社員が団結して作業にあたり、“がんばれ!いわて”のメッセージをシールに印字してパンを送り出した。

当時のコッペパンの製造現場。稼働したのは1ラインだけ。

© 白石食品工業株式会社

当時、営業本部・営業企画課だった小田原謙治さんは、実際に避難所でパンを受け取る人の姿や、積み上がるパンの箱を目の当たりにした。そこで、パンがもつ力を感じさせられたという。「子どもからお年寄りまで、どんな人にも受け入れてもらえる存在なんだと再認識して。とくに非常時は、たんなる食料品の枠を越えて、命を繫ぐ “普遍的な食” としての力が備わっている。だからこそ、製パン会社として、どんな局面でもパンを届けたいと思っています」

白石食品工業

岩手県盛岡市に本社を置き、東北6県を主な販売エリアとする製パン会社。〈シライシパン〉 のブランド名で親しまれ、200種類 以上の商品を展開する。

HP

X

2024年元日、石川県能登半島を襲った地震。被害を受けた輪島の町でいち早く営業を再開したベーカリーが、輪島出身の鹿島芳朗さんが営む〈ラポール デュ パン〉だ。「レストランを営む同級生が『ピザ焼こうかな』って言い出したんです。断水していたけど、給水所の水を使えるって。やってみたら、本当に焼けたんです。そこで自分にもできることがあると気づかされて、再開へ動き出しました」

被害を受けた輪島の名所・朝市通り。

© 令和6年能登半島地震アーカイブ(提供者:石川県)

営業を再開したのは震災から1カ月半後だった。厳しい北陸の冬空の下、給水所にできた列に並んで確保した水と年末に入荷していた限られた材料で焼き上げたのは、あんパンや食パン、バターロールなどシンプルなもの。「思い通りの仕上がりにはならなかったけど、パンを焼く香りが『落ち着く』って喜んでくれました」と鹿島さん。

タンクに詰めた水で調理を行った。

© ラポール デュ パン

当時は缶詰やレトルト食品などの非常食に支えられながら過ごしていた鹿島さん。そんな状況下で営業を再開するなか、感じることもあったという。「支援物資は本当にありがたくて、それがなかったら生活すら成り立たなかった。でも、先行きの見えない非日常の生活に不安や疲労を感じることもあって……。自分のお金で好きなパンを買う行為は、実は当たり前じゃなくて、日常を取り戻す第一歩だと感じたんです。だからこそ、輪島でパンを焼くことに意味がありますし、これからもつづけたいと思っています」

お店を切り盛りする鹿島芳朗さんと妻の美江さん。

© ラポール デュ パン

ラポール デュ パン

石川県輪島市で2015年に開業したブーランジェリー。店名の由来はフランス語で「人とのつながり」から。バゲットやクロワッサン、食パンが人気商品。

営業時間

定休日

HP

X

明治の文明開花以降、パン食が巷に広がり、「町のパン屋さん」が生まれていった日本。

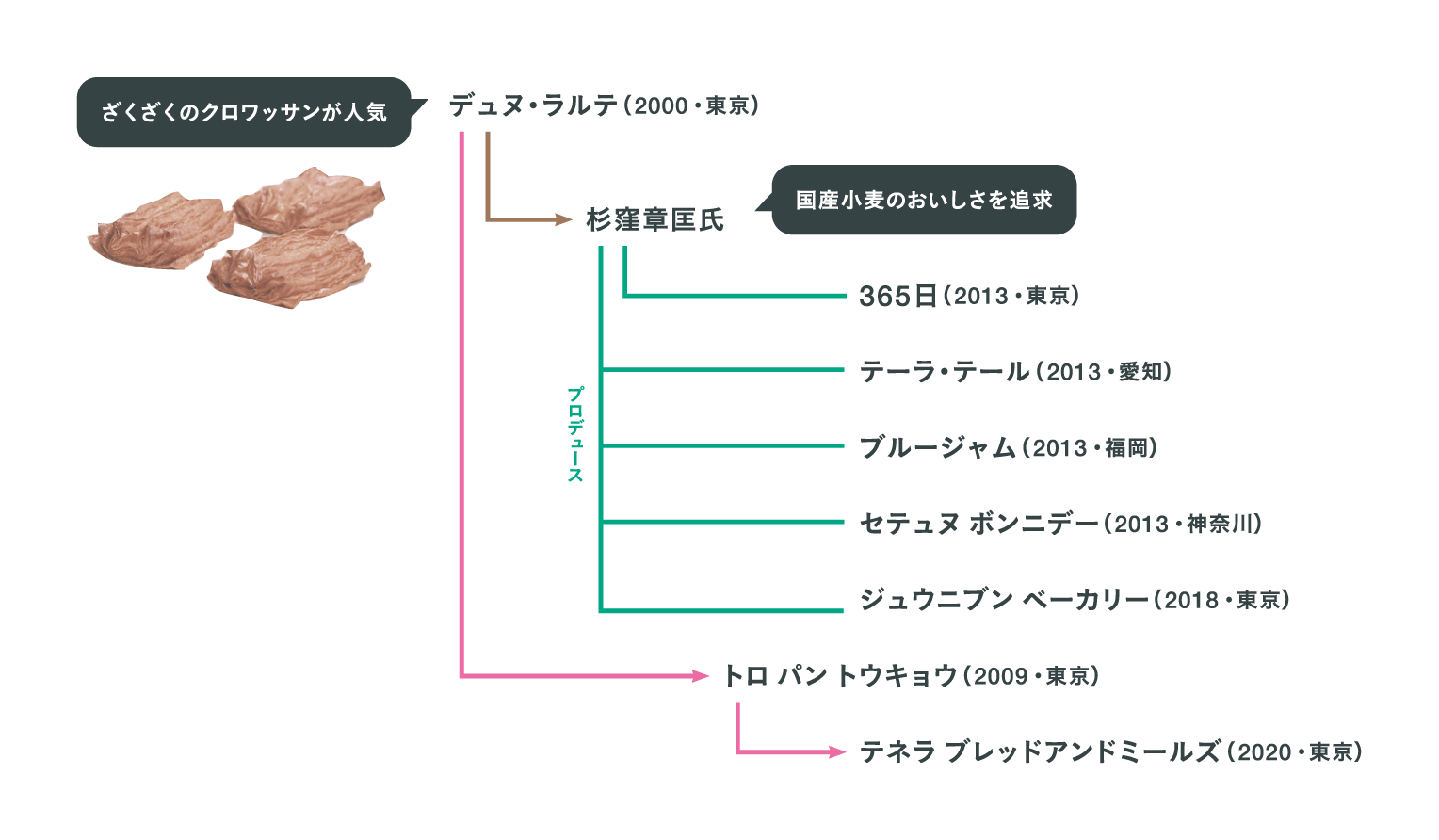

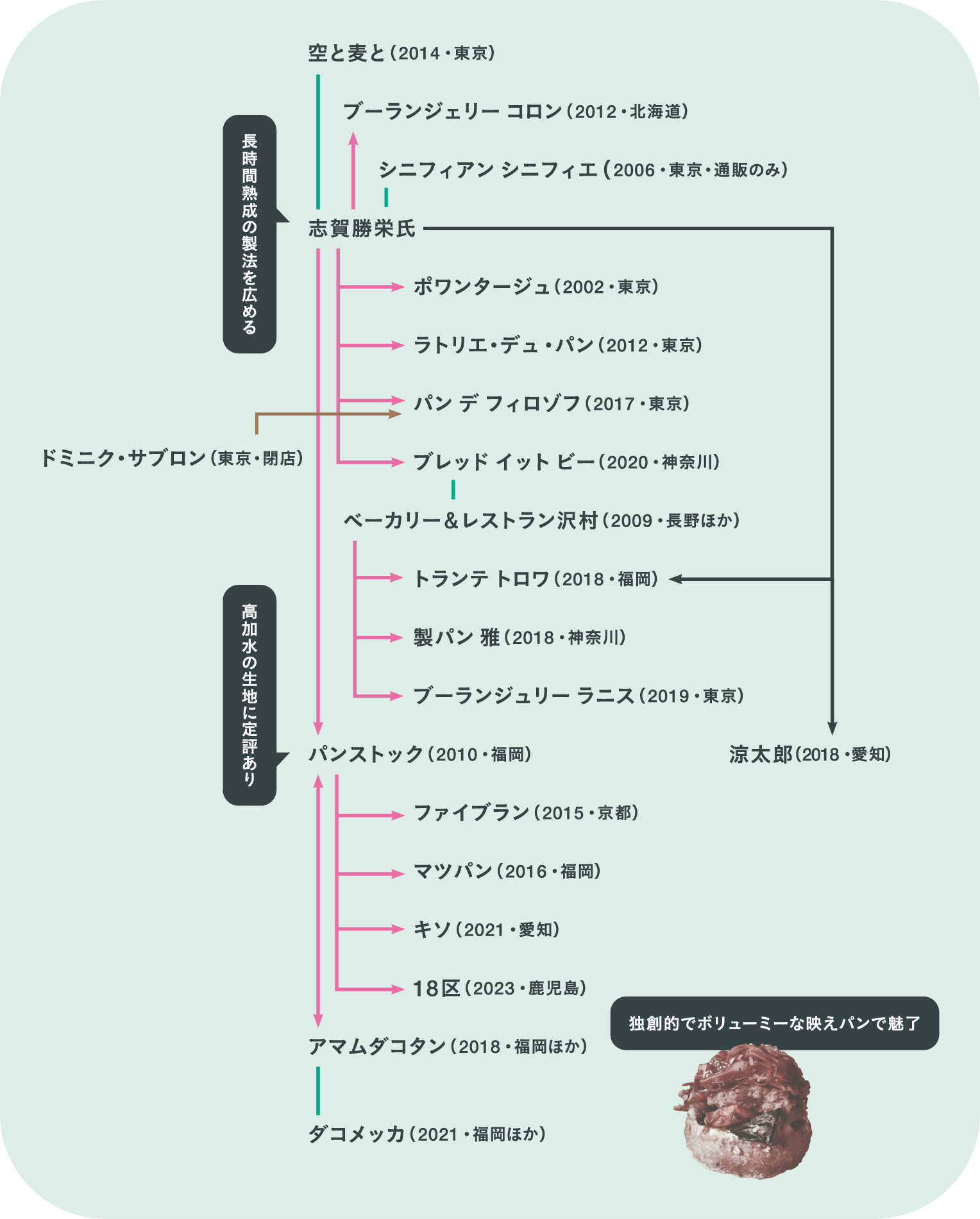

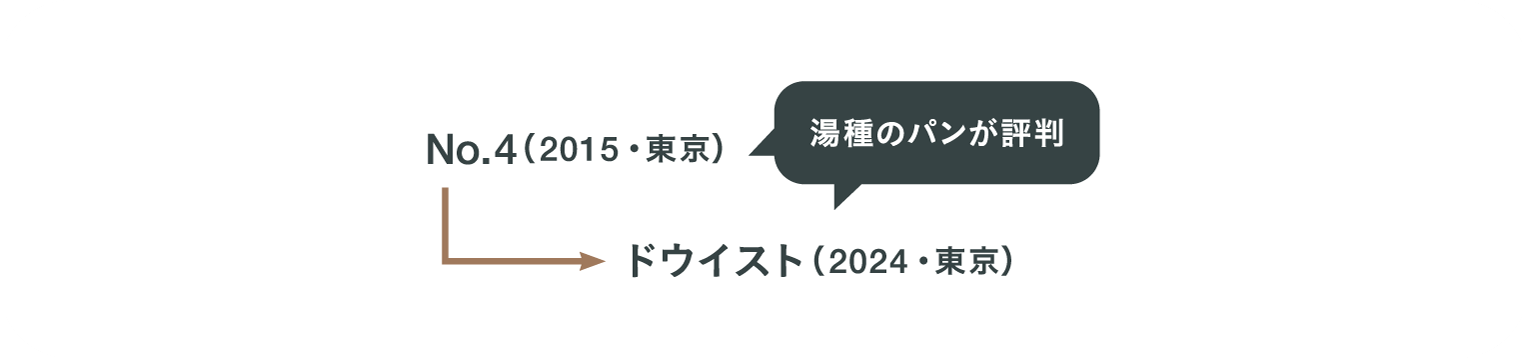

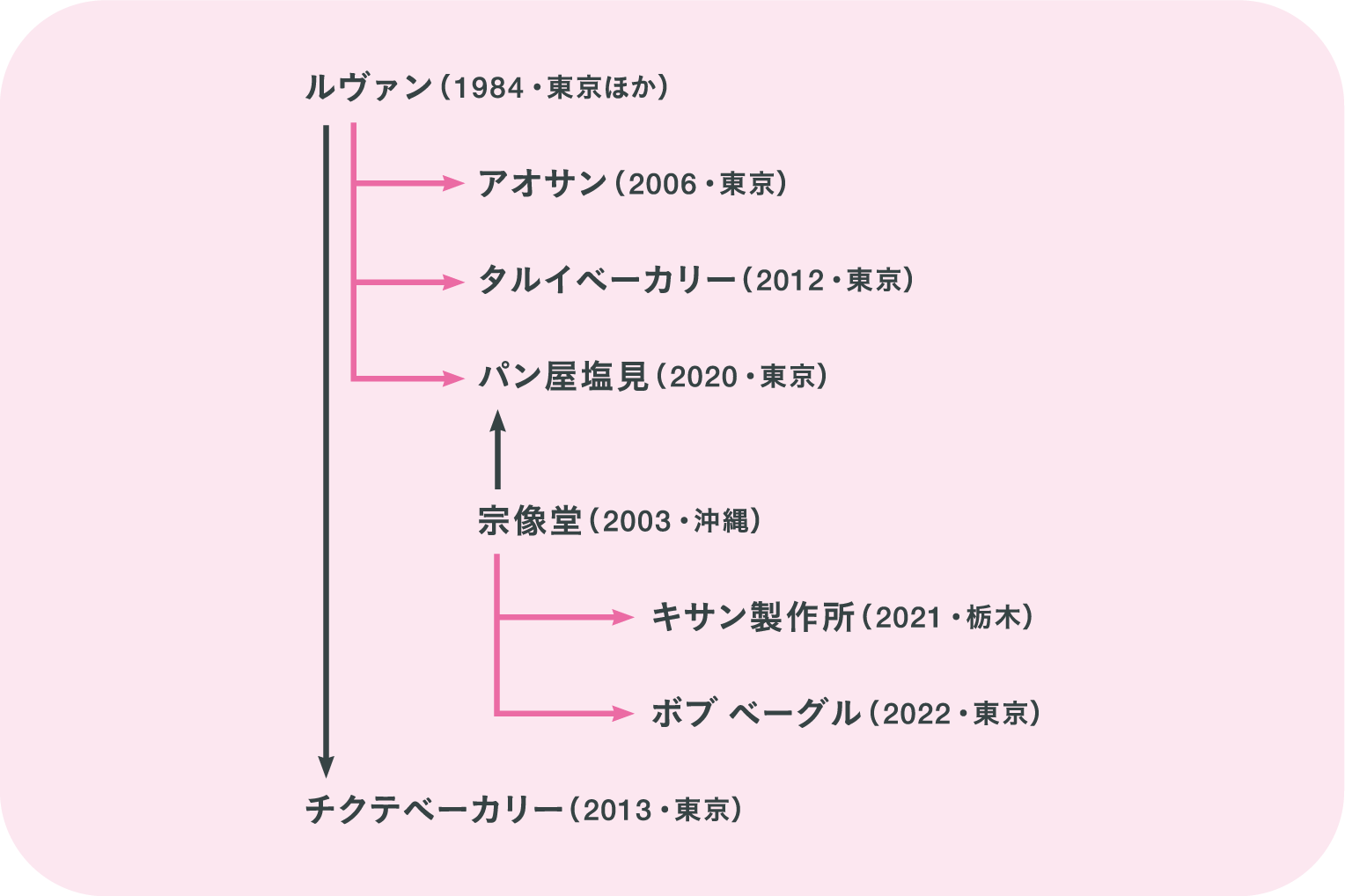

昭和後期になると本格的なフランスパンの製法が日本に伝わって、名店と呼ばれるパン店が続々と誕生。その後も、国産小麦の使用にこだわったり、自家培養酵母でパンをつくったり、高加水の製法を追求したりと、日本ならではのパンのムーヴメントが起きてきた。

その潮流とともに、全国のパン店の一例を取り上げつつ、日本のパンの多様化をみてみよう。

Text:TRANSIT Illustration:Inunko

Index

5 min read

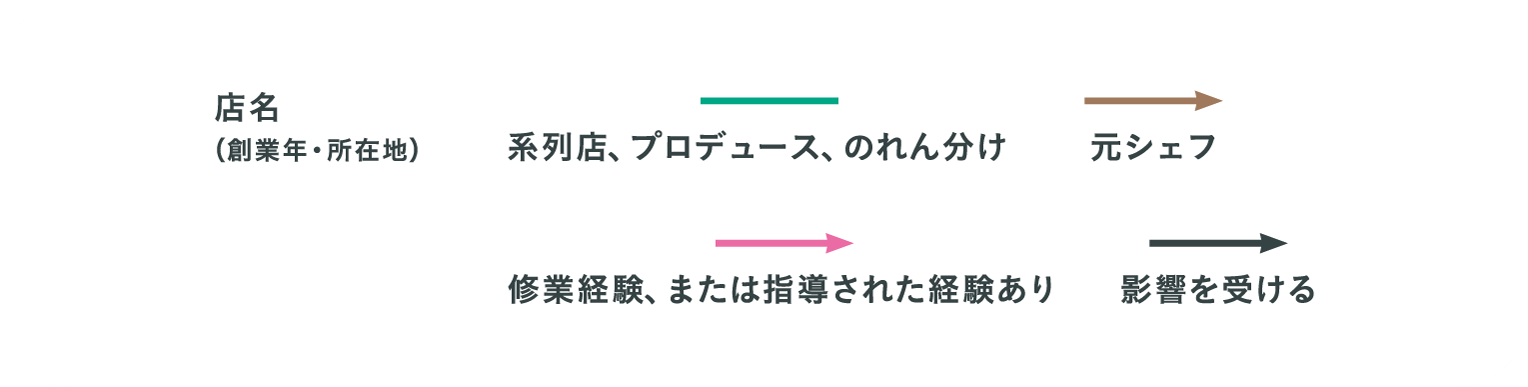

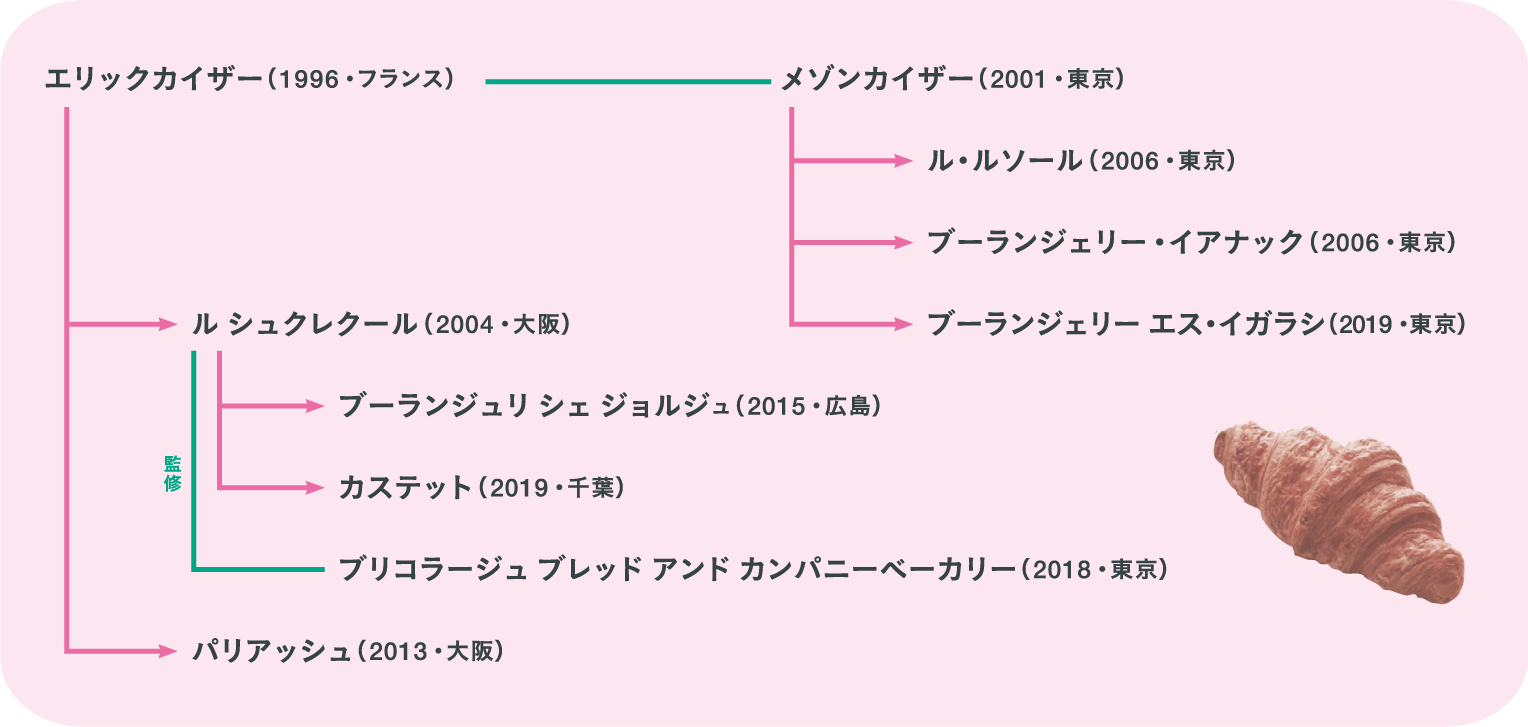

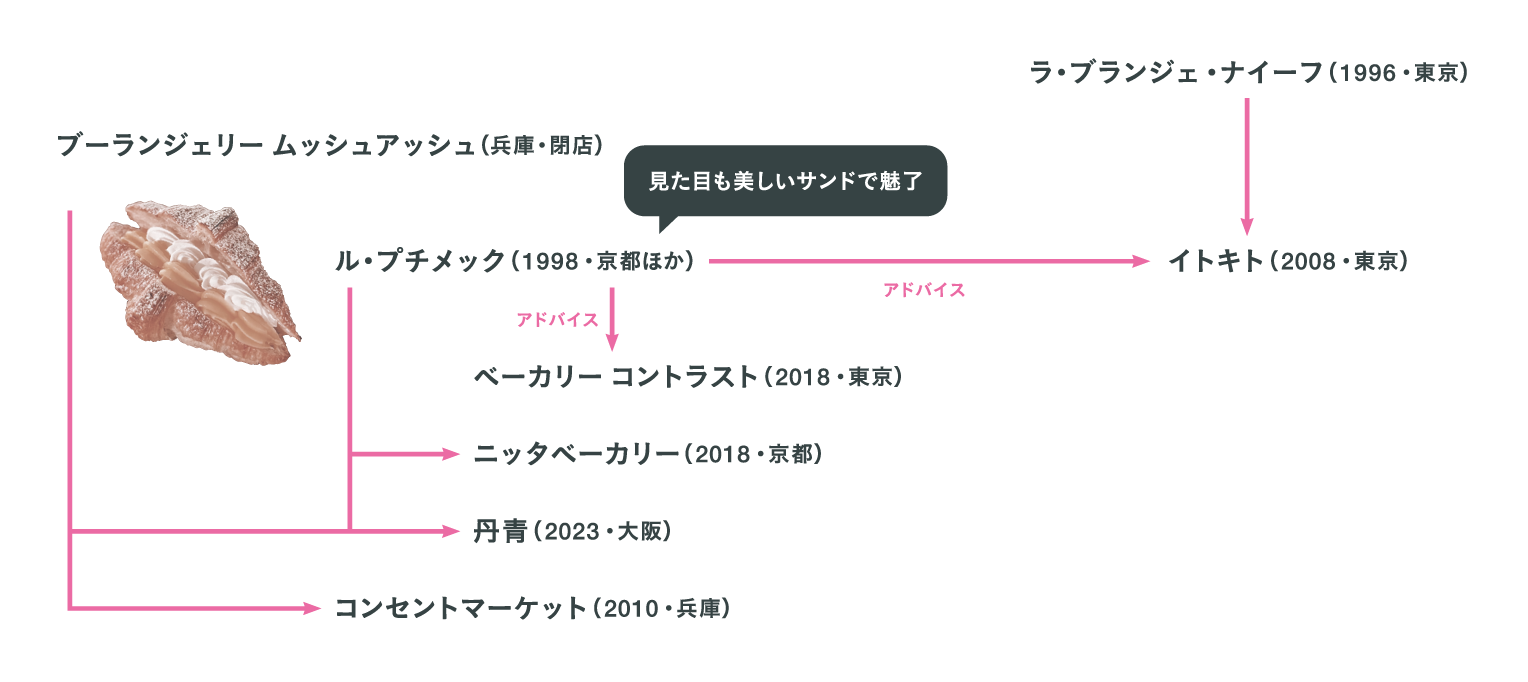

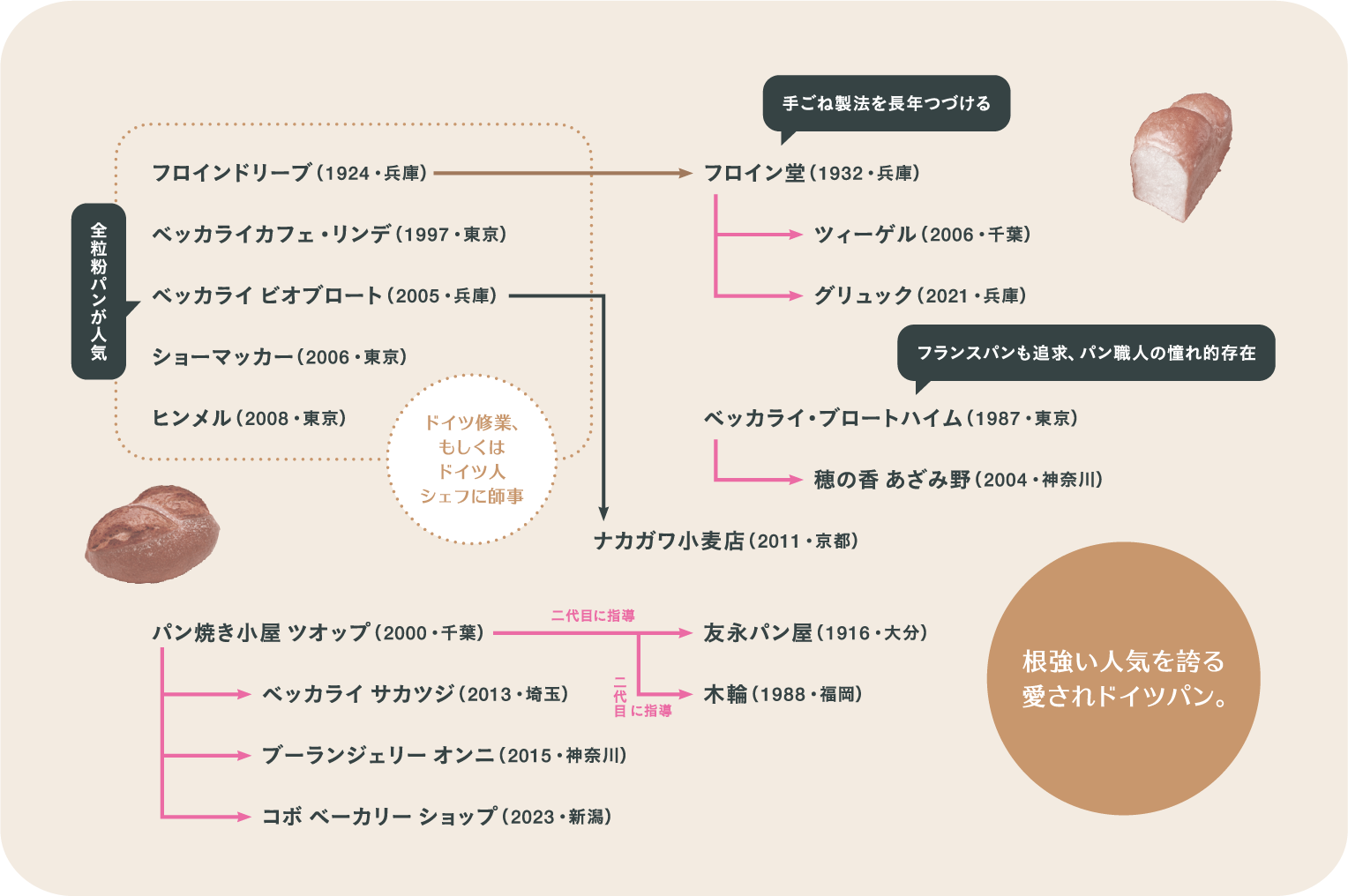

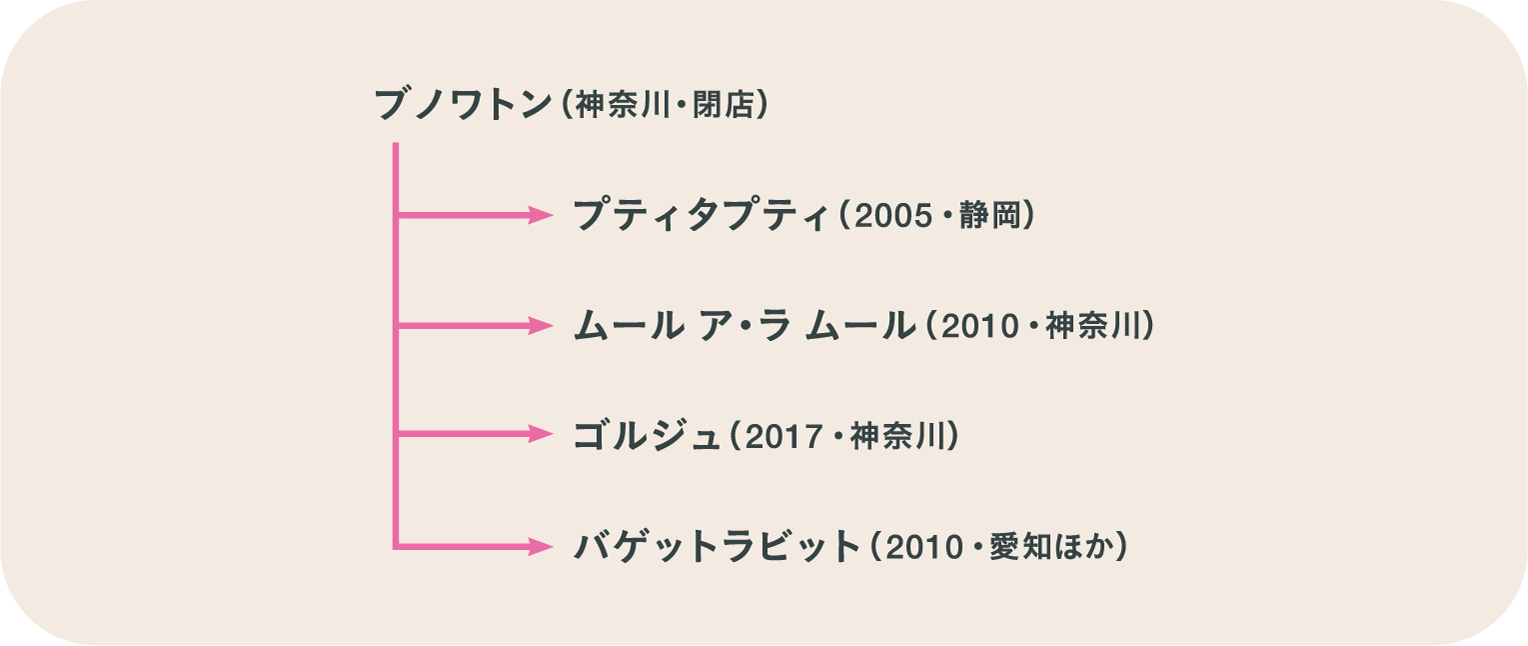

日本で、店舗の中に厨房をもつ小規模な「リテールベーカリー」のスタイルが定着するようになっていったのが、1980年代のこと。それぞれの店主が独自のレシピや製法を追求するようになり、日本のパンは多様化していった。

1954年、フランスパンの神様と呼ばれるレイモン・カルヴェル氏が来日し、多くのパン職人にとっての指針となった。以降はフランスで修業したりフランス人シェフに教えを請うパン職人が増える。フランスの〈エリック・カイザー〉の日本ブランドの〈メゾン・カイザー〉など、製法だけでなく素材までフランス産にこだわる店も登場。また、レストランやホテルのベーカリー部門も優秀な人材の輩出に貢献。フランスだけでなく、ドイツのシェフとも交流の歴史が深い。

2000年代以降は、日本人の嗜好に合う旨みともっちり感を引き出したパンや、本場の味を守りつつ日本人の舌になじむ総菜パンを作る店、地産地消を目指す店、自家培養酵母を駆使する店などそれぞれの美学を打ち出す店が次々と誕生した。

日本でパン職人になるには、まずはどこかの店で修業してから独立するのが一般的。そのため、修業先の哲学は弟子に受け継がれるわけだが、必ずしもそのスタイル・味をそっくり継承せず、その職人独自の考えで新たな味が生まれることも多い。一つの店だけでなく複数の店を経験してから独立している職人も少なくない。そうしていくつもの流派が生まれ、独特な日本のパン食文化が花開いたのだ。「パン屋さん」という言葉の裏には、歴史の連なりや職人たちの努力、そしてさらに豊かな未来がある。パンの名店の系譜は、これからも広がりつづける。

※編集部で独自に選定しています。

※複数の店舗をもつ店については、第一号店の創業年を記載しています。

※修業先は1店に限らず、複数に渡る場合もあります。

※1つの店からの出身店もあくまで一部です。

※創業者がすでに店を離れている場合もあります。

フランス人シェフに薫陶を受けた職人によって受け継がれ広まったパンは、長年日本でも愛されつづけてきた安定感のある味。フランスの素材や国産小麦を採用するなど新たなチャレンジをする店も。

〈メゾンカイザー〉がイーストの代わりに採用しているのがルヴァン種。フランスで伝統的に使われているこの酵母は、より複雑で深い味わいを与え、そのおいしさが弟子たちによって受け継がれていった。

名店と呼ばれる店にはドイツパンをルーツとした店も多い。ライ麦や全粒粉を使うドイツらしいパンを追求する店がある一方で、ジャンルにこだわらずフランスパンや日本人の舌に馴染みやすいパンを作る店も。いずれも各地域で長く親しまれている。

今では多くのパン店で採用されている国産小麦だが、最初のムーブメントは〈ブノワトン〉の高橋幸夫シェフが立ち上げた「湘南小麦プロジェクト」だろう。国産小麦のおいしさと地産地消を掲げ、共鳴した職人たちが集まった。

低温で一晩ほどの長い時間をかけ発酵させることで旨みが、水分の増やすことでもっちり感がアップ。大量生産には向かないが、個人店で取り入れる店が増えていった。

イーストより安定感や発酵力は劣るが、独自の香りや酸味を生む自家培養酵母。国産小麦同様に今ではよく見かけるが、そのノウハウを広めたのは東京〈ルヴァン〉だろう。ヨーロッパの昔ながらの製法のパンが人気を集めている。

代々木上原の住宅街に2002年から店を構える〈カタネベーカリー〉。

1Fがベーカリー、地下はカフェ、隣は〈アコテ〉という生活用品店兼ワインショップ。3人も客が入ればもういっぱいになる極小のパン売り場に100種類以上並ぶパンは、どれもごくシンプルで定番の形。地域の人たちに愛される日常のパンだ。生地はもちろんフィリングもすべて手づくり。食材の多くも、生産者と顔の見える関係でつながり、納得したものだけを使っている。

カタネベーカリーを営むのが、店主の片根大輔さん。10代はパンクバンドのギタリストとして活躍し、のちにパンへと転向。ベーカリーチェーン〈ドンク〉で6年間修業、店長を務めたあと、28歳のとき妻の智子さんとカタネベーカリーを開店した。

そんな片根さんたちが大事にしているのが、旅すること。夏休みは6週間、よく働き、よく休むスタイル。カタネベーカリーによくいくお客さんたちからすると、「あぁ、今年もカタネさんの夏休みがやってきたんだな」と夏季休業明けを待ち遠しく思うかもしれない。でも、もしかしたらその夏休みにも、カタネベーカリーのおいしさの秘密があるのかも。

片根さんたちは夏の間、いったいどこへ行っているのか? 聞けば、国内外を旅していて、海外の旅ではパンの国フランスでアパルトマンを借りてゆっくり家族で過ごし、日本の旅ではお店で働くスタッフたちと一緒に生産者をめぐるのだという。

気になるカタネさんの夏休み、国内の北海道への旅に一緒に行くことにした。

十勝のオーガニック小麦の草分け的存在。

ほぼ不可能だと思われていた大規模な農場での小麦生産に、道を開いた。

雑草取りに明け暮れて絶望の淵にあったとき、雑草を含めた動植物・微生物と共生していくビジョンを得たという。中川泰一さんの作る「愛の小麦」は、古代小麦も現代小麦も含めさまざまな小麦の種を混ぜて蒔く、多様性の小麦。特徴のある品種が助け合うのか、穂発芽(収穫前に雨にあたると小麦が穂についたまま発芽し溶けてしまう)などにも強いという。

カタネベーカリーと中川農場はもう10年以上も小麦を使いつづけ、長きにわたる付き合いだ。

「中川さんの畑がいちばん好きかもしれない。ほかの畑とは、やっぱりもう圧倒的に、ぜんぜん違うから。気持ちよさも違うし。

中川さんは、飄々とやってるように見えるけど、やっぱりテクニックがすごい。ただ『自然にやってます』ってだけで、ぐちゃぐちゃなのは嫌なんですよね。野菜でも卵でもなんでもそうですけど、材料が“ちゃんと仕事してるかどうか”が、カタネベーカリーでその食材を扱うかどうかの基準のひとつなんです。

なんか不思議なんだよなあ、中川さんって。スピリチュアルだけど、(過度に)哲学的ではないというか。かっこつけたライフスタイルとかでもないですよね。本質的なのかな」

関西から移住し、敬愛する中川泰一さんの小麦畑のすぐ隣で開業した中西宙生シェフの薪窯パン屋。

「中川農場」や、「オフイビラ農場」など、地元十勝のオーガニックの小麦を自家製粉し、自家培養したルヴァン種で醸し、薪窯で焼き上げる。畑と森しかない場所にぽつんとたたずむ薪窯小屋は、パンの楽園に迷い込んだように錯覚する。

カタネベーカリーのスタッフもテンションが上がり、思わずたくさんのパンを買い込んだ。

「中西くんも、開業当初よりどんどんよくなってるんじゃないですか?パンもいいし、あのスタイルがハマってきたというか。自分がやりたいライフスタイルを、パン屋をやることで成り立たせてる。いいと思いますよ」

本別町にある有機生産者、篠江康孝さん。

甘さで定評のある品種キタノカオリのほか、アインコルンやエンマーのような希少な古代小麦もオーガニックで栽培。とくにブラックエンマーの穂は、羽を広げた黒鷲のようにかっこいい。

だが現代小麦の5分の1程度の収穫量にとどまり、年によってうまくいったりいかなかったりと、生産者泣かせのはずだが、「農場に来てくれたパン屋さんがよろこぶから」と栽培をつづけている。

「一番最初のとき、トラックの荷台にみんな乗っけて、畑に連れていってくれた。今年行ったらお嫁さんがいっしょに働くようになっていて、雰囲気が明るくなってて、すごくよかった。

僕らが見た陸稲(りくとう。田んぼではなく畑で育てる稲)の畑も、倒伏していて、とても収穫はむずかしそうに見えたけど、ハハッって笑っていた。とりあえずやってみる、なんでもトライする雰囲気がいいんじゃないかな」

草を食む牛たちが眼下に見える緑の丘に小屋が一軒。

環境によく乳質もよい放牧酪農を営む「ありがとう牧場」のすぐ近くに立地、絞りたての生乳を使ってチーズを作る。

カタネベーカリー一行が訪れたとき、ちょうど本間幸雄さんはチーズ作りの真っ最中。大きな胴鍋に生乳を入れ、炊きながら撹拌する。チーズのできを左右する真剣勝負の背中を、カタネベーカリーの一行はみつめていた。その眼差しには同じ職人としての共感をはらんでいるようだった。

「本間君とはイベントで出会って、前から知り合いだった。でも、カタネベーカリーで使うようになったのは後から。もともと日本のチーズはあまりピンときてなかったんです。フランスのコンテとかのほうが、ぜんぜんおいしいと思ってたから」

「たまたましあわせチーズ工房のチーズをもらって、朝ごはんのときパンといっしょに食べたとき、(妻の)智子と『あ、おいしいね』って。それで、本間くんからチーズを取るって決めて、そっち(海外産)はやめたんですよ。

本間くんの、ストイックな姿勢もいいし。カタネベーカリーで使う材料には、なにか僕らなりの基準があるんだと思います。できれば国産がいいというのがあるし、知ってる人にお金を使えば応援になる」

十勝から山また山を越えてやっとたどりつく、オホーツクの町・津別。

見渡す限り、風景のなかに人工的なもの、商業的なものがない。ただ緑、ただ畑、そして静寂。

清らかな空気感が片根さんの肌に合ったのか、津別の小麦生産者のもとへ、毎年通うようになった。

農家の「すばる」竹原宏太郎さん、「木樋桃源ファーム」鈴木健二さんらが、カタネベーカリー一行とバーベキューの火を囲むのが恒例になっている。

「津別の畑はすごく広い。山があって、川があって、麦があって。最初に来たとき、鈴木さんの義理のお父さんが言ったことが、すごく印象的でした。見えている山の色に、麦の葉の色を合わせると、いい麦が穫れるっていう。それ、すごくいいなと思って」

© katane Bakery

津別では、一貫して、甘さや、ミルキーな香りに特徴のある品種「キタノカオリ」を栽培。

普通は、小麦はほかの産地のものと混ぜられて流通する。

だが、すばる・竹原さんの願いは、自分の手塩にかけた小麦を味わってほしいというもの。その意を汲んで、津別限定のキタノカオリをカタネベーカリーが使いつづけてきた。長年の縁が実って、今年から津別産キタノカオリ(江別製粉)が一般販売されるようになった。

津別は、北海道のなかでも気候が冷涼。小麦の生育にはけっして好条件ではない。まして、栽培がむずかしいキタノカオリ。収穫前、湿った空気のなかでは、畑の中で穂についたまま小麦の粒が発芽して、粒を構成するデンプンが溶けだし、糖に変わる。それだけに、生地はつながりにくくなるが、ほかの産地にない特徴のある味になる。

「津別のキタノカオリを入れると、甘さが出ます。まあ、あとは自分がこれを使わなきゃいけないってなるじゃないですか。そうすると、いろんなパンに入れてなんとか使おうと思う。それがいいなと。

いろんなものからなんでも選べるって状況じゃなく、こっちが工夫しないといけない。縛りがある方がその麦のことが理解できる。津別を近くに感じてパンを作れるっていうのは、大きいですね」

© katane Bakery

小麦であれ、チョコレートであれ、レーズンであれ、洋酒であれ、スパイスであれ。パンに使われる材料のほとんどは、世界中から集まってきて、作り手の名前さえわからない。

だが、素材で心と心がつながり、作り手のいるところへ旅することができる国産の材料ならもっといい。

「行けば行くほど、だんだんその人とつながりが深くなってくる。それが楽しい」

片根さんたちは来年もまた北海道へと、畑を見て、たわいもない話をしに出かけるはずだ。

土地と人と呼応するように、世界各地で独自の進化を遂げているパン。日本でもまた、材料や手法を見つめなおして、”パン屋”の場を拡張するつくり手たちが増えている。

そんなパン店に話を訊きたくて向かったのが、沖縄県宜野湾市の〈宗像堂〉。ここに並んだパンには、店主である宗像誉支夫(むなかたよしお)さん自ら種を蒔き、麦を踏み、 収穫した自家製の小麦が使われている。日々のパン作りからそれに結びつく麦作り、そして自家製小麦によってさらに深まる宗像さん自身とパンとの関係性についてーーー。

Photography:Wataru Oshiro Text:Miho Kawaguchi(CONTE)

沖縄県宜野湾市に2003年にオープンした〈宗像堂〉。

長年かけて受け継がれた酵母で作られる味わい深さや、薪窯で焼き上げられた香ばしさも見どころだが、ひとつ麦にも目を向けてみたい。

お店に並んだパンの説明書きに、「読谷小麦」そして「全粒粉」とあれば、そのパンには宗像誉支夫さん自ら、無農薬栽培を行う農家の当真嗣平(とうまつぐひら)さんとともに、種を蒔き、麦を踏み、収穫した自家製の小麦が使われている。当真さんへの敬意を表した、その名も「とうま100」は、当真さんの畑で採れた読谷小麦を使った、嚙めば嚙むほどに味わい深い力強いパン。数種類の国産小麦粉をブレンドして作るパンの数々も、読谷小麦が合わさることで、香りやおいしさが生き生きと立ち上がってくる。麦の粒がそのまま練り込まれたフォカッチャや食パンは、粒の食感が口の中で弾け、その一粒にこそ感覚を集中させて食べたい気持ちになる。

そして思う。なんだろう、この愛おしさは、と。宗像堂のパンを食べるときはいつも、五感が呼び起こされる。食べる「私」の命がその味わいに共鳴するような感覚になる。

石窯から出したばかりの焼きたてパン。いずれも読谷小麦がブレンドされている。読谷小麦は、栽培地の気温が高く、育成期間が短くなるため、 収量は少ないが、滋味深い味わいの小麦になる。

宗像さん自身、「毎回、この麦の味すごいなと感動しながら作っています。収穫した小麦は、一粒たりとも無駄にしたくないと思うくらいに愛おしい」、そう頷く。

「自分たちが育てた小麦を使って以来、パンと自分の結びつきは大きく変わりました。パンと自分の関係性がより厚くなったというか、もう切っても切れない関係になってしまったんです。当然、小麦との向き合い方も変わりました。今、目の前にあるこの小麦をどう生かせば最高においしいものができるのか。そこに焦点を当てた作り方になっています」

石窯にパン生地を入れる宗像誉支夫さん。

宗像さんが読谷村の畑で麦作りを始めたのは約10年前。

一緒に栽培する当真さんとは、宗像さんが宗像堂を始める前、琉球大学の大学院生として微生物の研究をしていたときに知り合った。当時から「おもしろい農業」をしていた人で、当真さんの協力のもと、当真さんの畑で微生物の実験研究をさせてもらっていたのだそうだ。以来、30年来の付き合い。当真さんとなら一緒に麦を作ってみたいと思ったと話す。

夜明け前から火を熾し、薪が生命のエネルギーを石窯に移していく。その灰は小麦畑に。

しかし宗像さんにとっては初めての農業。

最初の年は別の畑から分けてもらった沖縄在来の小麦で栽培するも、収穫すると全然中身が入ってなかったり、ようやく実がついたと思ったら、 収穫前に畑全部の小麦を鳥に食べられてしまったりと、なかなか収穫には結びつかなかった。そんななか、小麦農家さんに紹介されたのが、考古植物学を研究する龍谷大学の丹野研一准教授だった。この出会いをきっかけに、宗像さんは古代小麦系統の栽培試験にも携わるようになった。

「今の小麦は、6000年をかけて、収穫してすぐに剝けるように殻を薄くして品種改良を重ねてきたもの。だけど古代小麦は殻が堅くて大きいので、簡単に中身が出てこないんです。だから鳥に荒らされることもない。しかも籾殻が大きいおかげで外皮が薄く、全粒粉にして食べやすい。あと、やっぱり味が違いますね。古代小麦はどこか野蛮というか、野生味を感じる力強さがあるんですよ。なんかグッとくるんです」

食べたとき、「この麦を使いたい」と宗像さんは直感的に思ったのだという。実際、生命力の強い古代小麦の品種は沖縄の風土にも合い、なんとか収穫できるようになった。「この麦なしにはもうできないなと思う。麦の思う壺です」、そう笑う。

緑に囲まれ、自然との調和を感じる宗像堂の店舗。

「読谷小麦」は今、宗像堂を作る大切な一部になっている。むしろ読谷小麦を作ることによって、宗像堂が掲げる「エネルギーとしての生命の完全循環」が、よりよいかたちで広がっているといっていい。

42種ほどのパンが並ぶ。同じ生地でも中に加えるものや形の違いで味わいが変わる。

ではその循環とは何か。宗像堂のパンは、宗像さん自身がレンガ職人を指導しながら一緒に作った石窯で焼かれている。石窯の横には、火を熾すための薪が積んである。その薪は「木が生命をもって育ち、製材されて、人の役に立って、その役割をまっとうした最後のものを使っているんです」と宗像さん。「木の生命が燃やされて、熱というエネルギーになったものを、一旦、窯に宿す。それが窯に練り込まれた酵母の周波数を宿した熱エネルギーとして、パンに移り変わる。つまり、宿ったものが宿る。そしてそのパンが、人の体を作るエネルギーになる」

そこにひとつの生命の巡りが見えるわけだが、畑を始めてからは、その燃え滓(かす)をすべて畑の土に返し、「灰までもがその小麦の一部になり、それがまたパンになる。そういうエネルギーの完全循環が、畑をやることでまた生まれている」というのだ。

開店と同時にお客様が来店。

生命維持に不可欠なミネラルがたくさん含まれる灰は、畑の土壌を豊かに育てる。日々のパン作り、それに結びつく麦作りは、積み重ねていくことで、小麦の味わいも、さらに宗像さん自身とパンとの関係をも、より深めていく。

宗像堂がある宜野湾市からは少し離れた読谷村に麦畑はある。海が見渡せる美しい場所。

© munakatado

現在、自家製小麦を配合しているパンは約半分ほど。近い将来、すべてのパンを自家製小麦で作ることが視野にある。店舗を始めて23年目、さらなる宗像堂の可能性に胸が躍る。

俳優の小関裕太さんは、大のパン好きで、なかでも食パンに目がない。小関さんがかねて訪れたいと言っていた、浅草の名店〈パンのペリカン〉で食パンを食べながら、パンのある暮らしについて訊いてみた。

Photography:Shohei Hayashi Styling:Satoshi Yoshimoto Hair & make-up:Mariko Sasaki Text:Kei Kawaura Edit:Maki Tsuga

写真好きな小関さん。自分のカメラをバッグから取り出して、食パンをパシャリ。

田原町駅から徒歩3分ほど、赤いファサードが目印の〈パンのペリカン〉。お昼すぎに売り切れてしまうことも多いので、電話や店頭で予約を入れておくのがよい。 毎朝3時頃から、5、6人の職人が交代でパンを作る。毎日400本以上の食パンを焼いているそう。

焼きたての食パンを1斤丸ごと抱え、浅草の街をうれしそうに歩く小関さん。

浅草にある1942年創業の老舗パン店〈パンのペリカン〉。

販売されているメニューは食パンとロールパンのみ。朝8時にシャッターが開くとともにお店を訪れたのが、食パン好きで知られる俳優の小関裕太さんだ。

列に並んで、焼きたての食パンを購入。その場で何もつけずに食パンをちぎって、ひと口、ふた口……止まらない!

「以前にもペリカンのパンを食べたことはあったけど、お店を訪れたのは今日が初。工房を覗かせてもらったら、焼きたてのパンが並んだ棚が熱々で。職人さんが作っている躍動感と、工房に充満しているふくよかな香りに高揚しました。お店の外に一歩出て、思わずその場で食パンをかじってみたんですが、ほんのり爽やかで甘い香りが口に溢れて、とっても幸せでした!」

青いペリカン印の食パンは、もっちり重量系。緑のペリカンは、小さめでぎゅっと身が詰まっている。ほかに水色の山型ペリカンもあって、こちらは1日1度しか焼かないので、出合えたらラッキー。

小関さんを唸らせる、ペリカンの食パン。どんなこだわりがあるのか、店主に訊いてみた。

「『自分に10の力があるとして、その力を出し切るのでは、1や2の力で集中したほうがいいものができる』。そんな2代目の祖父の考え方が好きだったので、品数を増やさずにパンを焼いています」と4代目店主の渡辺陸さん。小関さんもペリカンの秘密に納得した様子だ。

小関さんが食パンを好きになったきっかけは何だったのだろう?

「中学生の頃に舞台のお仕事で合宿をしていたとき、お昼ご飯まで待てないほどお腹が空いてしまって、コンビニで手に取ったのが食パンでした。そのときに『食パンって焼かなくても、こんなにおいしかったんだ』って衝撃で。嚙めば嚙むだけ香ばしさが際立つ食パンのミミと、白い部分は塩味と甘みが両方ともあるのがたまらなくて」

おいしいパンを求めて、旅に出ることもあるという。

「食パン特集の雑誌を買って、行ってみたいパン屋をスマホにメモしています。旅が好きで、仕事の合間にプライベートで海外に行くこともあるんですが、以前、フランスに行ったときは、朝からクロワッサンを食べたり、オペラ座の近くを歩いていて気になったパン屋に入ってハムとチーズを挟んだジャンボンブールを食べたりしていました。パンってその土地ならではの空気を感じられるものですよね。食パンは、やっぱり日本のものが一番好きだけど」とにっこり。

パンは小関さんにとってどんな存在なのだろう。

「パンは癒やし。僕にとって、パンは主食じゃなくて、ご褒美のようなもの。味はもちろん、身体をほぐすようなパンの香りも好きで、一息つきたいときにコーヒーと一緒によく食べています。それにパンをきっかけに、どこかに旅をしたり街歩きが楽しくなったりする。パンが世界を広げてくれている感じがしますね」

俳優

小関裕太(こせき・ゆうた)

1995年、東京生まれ。子役として芸能活動をスタート。その後、ミュージカルや舞台、ドラマや映画に出演。 2025年8、9月に、鴻上尚史作の舞台「サヨナラ ソング─帰ってきた鶴─」では主演を務める。

1995年、東京生まれ。子役として芸能活動をスタート。その後、ミュージカルや舞台、ドラマや映画に出演。 2025年8、9月に、鴻上尚史作の舞台「サヨナラ ソング─帰ってきた鶴─」では主演を務める。

パンのペリカン・ペリカンカフェ

1942年創業、浅草にあるベーカリー〈パンのペリカン〉と、2017年に開店した〈ペリカンカフェ〉。 全国のパン好きに愛される名店。ベーカリーか ら歩いて3分ほどのところにあるカフェでは、ペ リカンのパンを使用した炭焼きトーストやチーズ トースト、フルーツサンドなどが楽しめる。

●パンのペリカン

住所|東京都台東区寿4-7-4

●ペリカンカフェ

Instagram|@asakusapelicancafe