白神山地を巡る取材のついでに、1泊2日で青森県弘前市に立ち寄ることになった編集部の津賀。(白神山地の記事はこちら💁♀️「

白神巡礼――最奥、森、町、海でめぐる」)

現在は青森市が県庁所在地になっているけれど、弘前は最初に県庁があった街で、弘前城や弘前大学もある青森の文化都市だ。そんな弘前市を駆け足で巡った旅の話をどうぞ。

Photo : Yoma Funabashi

Text:Maki Tsuga(TRANSIT)

Index

6 min read

弘前の朝

弘前で朝からひと際賑わいを見せている場所があると聞いて向かったのが、〈虹のマート〉。昭和31年からつづく老舗市場には、鮮魚、精肉、野菜、乾物、お惣菜、パン、お菓子、コーヒースタンド、ラーメン店……おいしそうなものが勢揃いしている。朝は料理店のシェフが食材を仕入れに、昼はサラリーマンがランチを食べに、夕方は地元の人が晩ごはんの準備で買い出しにやって来たりと、活気溢れる津軽の台所なのだ。

朝ごはんはここですませようと、市場に足を踏み入れる。

すでに〈まぐろの源ちゃん〉の店先にはお寿司や海鮮丼がびっしりと並んでいる(青森県の魚介といえば、やっぱり下北半島の大間町や深浦町の本マグロ!)。それに弘前のイタリアンレストラン〈オステリア エノテカ ダ・サスィーノ〉の笹森通彰シェフが手がけるラーメン店〈麺屋コルトン〉には朝ラーメンもある。お店の人にひと声かけて、市場内で買ったすじこ巻きを広げてラーメンと一緒に食べる。朝からこんな贅沢が許されるなんて……!

© TRANSIT

通称・虹マには、日本全国、世界各地からおいしい食材が集まるけれど、やっぱり地元青森のものが多い。よくよく見ると、白神山地で採れたキノコや山菜、白神の麓の海で育った魚介類なども並んでいる。山のものも海のものも自然のなかで育っているから、日ごと、週ごとに、ラインナップが目まぐるしく入れ替わっていく。商品を見ているだけで季節を感じられる。虹マではこれだと思ったら迷わず買うべし。

昼の弘前

弘前の人にとって身近な山といえば、岩木山だ。

標高1,625mを誇る、青森県の最高峰。岩木山一帯には豊かな湧き水があり、山の麓にはリンゴ、サクランボ、トウモロコシ、セリといった畑が広がっている。

とくに岩木山麓の景色の一部にもなっているのがリンゴ畑。9月末はちょうどリンゴの収穫シーズンで、荷台にリンゴ箱をぎっしり積んだ軽トラックをよく見かけた。青森県は日本のリンゴ収穫量の約6割*を占める一大生産地なのだけれど、弘前市はそんな青森県内でもリンゴ出荷量No.1。ちなみにリンゴでおなじみのフジは、弘前市のすぐ北にある藤崎町で誕生した品種でもある。

本当は津軽岩木スカイラインをドライブしたかったけれど、日暮れまで時間がない。視界が開けたところまで来て、車を停めて振り返る。黄金色に輝くススキの野原の向こうに、夕日に照らされた白神山地の山々が見えた。幾重にも折り重なった山は大海の波のようにも見える。

遠くに見える山々は白神山地。

山を下りながら、山麓にある嶽(だけ)温泉郷へ立ち寄る。

ここは300年以上前からつづく温泉郷で、今は5、6軒ほどの温泉宿が並ぶ落ち着いた町だ。昔は町の中央に共同温泉があり、それを囲うように旅館が軒を連ね、湯治客で賑わっていたという。獄温泉にあった〈小島旅館〉の湯に、ひととき浸かる。碧がかった白く滑らかなにごり湯で、肌のあたりが優しい。浴槽は青森ヒバでできていて年季が入っている。

夜の弘前

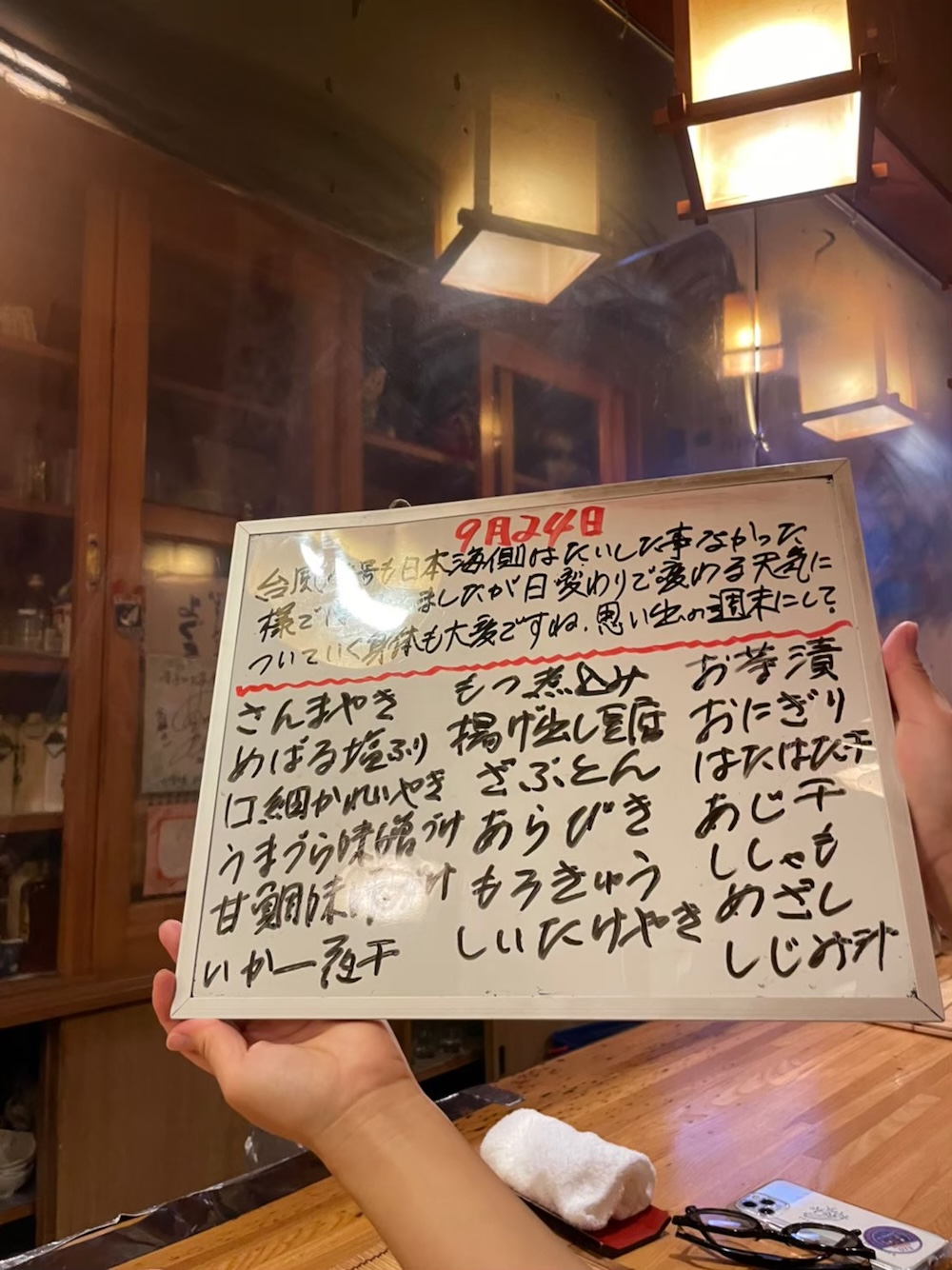

夜ごはんは、町の人から聞いた〈居酒屋 土紋〉へ。

いつも混んでいると聞いたけれど、入れてよかった。冷蔵庫には弘前の地酒・豊盃(ほうはい)がびっしり。店内の黒板には、津軽ならではの料理が並ぶ。イガメンチは、イカとタマネギなどの野菜を焼いたハンバーグのような料理。たらたまは、干し鱈と生卵を和えたおつまみ。ほかにも、筋子の糠漬け、イカのワタ、トンカツなど、何を頼んでもおいしくて白いごはんがすすむ。

ちなみに地酒・豊盃をつくる三浦酒造の蔵では、岩木山の伏流水を使用しているんだとか。お酒、温泉、農業といった山の恵みがあり、山を中心にして生活・文化・経済圏があるのがみえてくる。これが弘前の最後の夜。名残惜しい、もっと弘前のことを知りたい……そう思って晩御飯をつつきながら、取材旅の同行者で秋田に住んでいる写真家の船橋陽馬さんと話していると、船橋さんが弘前のおすすめを教えてくれた。

写真家・船橋陽馬さんが好きな弘前

北秋田市に暮らす写真家の船橋陽馬さん。オンオフで用事を足そうとすると、秋田市か弘前市まで出ることになるんだそう。どちらも車で1時間半ほどなので、よく青森にまで越境しているという。

「しっかりごはんの買い出しをしたいと思うと、虹のマートまで車ででかけますね、笑。あとは弘前ならではということで、工芸や食が楽しめるところでおすすめしますね」(船橋)

●宮本工芸

山ブドウ皮、アケビのつるでつくられたカゴが並んだ工芸店。1階が店舗、2階は職人さんたちの作業場になっている。もともとカゴづくりは、農閑期に農家の人たちがやっていた冬の仕事。北国の青森だから生まれてきたことがわかる。

「お店に行くと、材料が干してあって職人さんたちの現場の空気が伝わってくる。その場に行くと自然と手間暇かかっていることがわかるので、値段も相応だなと納得したうえで買い物ができます」(船橋)

住所|青森県弘前市南横町7

TEL|0172-32-0796

●津軽あかつきの会

地元のお母さんたちが、次世代に郷土料理を伝えるためにはじまった場。旅行で訪れた人も、電話でやりとりをして双方の都合が合えば、その会にお邪魔して、郷土料理をいただいたり、人数によっては料理を学ぶことができる。

「今はスーパーに行けば、年中、いろんな食材が手に入るけど、昔はそういうわけにいかないので、春から秋にかけて採れた山菜や野菜を各家庭で保存食にして、畑ものがない冬場も食いつないでいましたよね。逆に冬場は寒くて雑菌がわきにくいから、家で味噌づくりをしたりも。津軽あかつきの会に参加させてもらうと、そうやって一年も二年も先のこと考えながら昔の人が知恵を絞ってごはんを食べていたことがわかりますよ」(船橋)

住所|青森県弘前市石川家岸44-13

TEL|070-6613-8317

●相馬アイスクリーム店

手づくりアイスクリーム屋さん。基本は4~9月頃の春・夏・秋営業だ。ソフトクリーム、アイスキャンディー、あんもなかアイス、シャーベット、シェーク、サンデエなど……いろんな種類のアイスがある。地元の人は、ビニール袋にたっぷり入った、袋アイス、袋シャーベットを買っていったりも!

「僕はアズキキャンディーが甘すぎなくて好きですね。子どもから大人まで食べることができて、部活帰りの野球少年がいたり、袋アイスを買っている家族がいたり、こうやってひとつのお店で過ごした時間が土地の記憶になっていくんだなという気がしました。冷たいけどあったかいお店です!」(船橋)

住所|青森県弘前市悪戸鳴瀬136-1

営業|8:00 – 17:30 *4~9月頃の営業

TEL|0172-32-6816

Keywords

関西から上京して以来、毎年1県ずつ東北のどこかを旅している編集部の佐藤。向かうのは決まって9月のシルバーウィーク前後だ。暑さも落ち着き、秋の風に稲穂がそよぐこの季節は絶好の東北日和。そんな東北各地の人たちとの素敵な出会いを記録する。

はじまりは、山形県の山形市へ!コーヒーにナチュラルワインを楽しみつつ、地元の人に出会う旅。

Photo & Text : Keiko Sato(TRANSIT)

Index

5 min read

早々に山形の優しさに触れる。

山形県の山形市を旅先に選んだのは単純な理由だ。以前、岩手の盛岡を一緒に旅した友人と、また東北へ行こうという話になった。距離がそこそこ東京から離れていて、盛岡くらいの街の規模で、そんな理由で浮上したのが山形だった。決まっているのは、ナチュラルワインの人気店〈プルピエ〉に行くことのみ。縁も伝手もない、未開の地へと乗り込んだ。

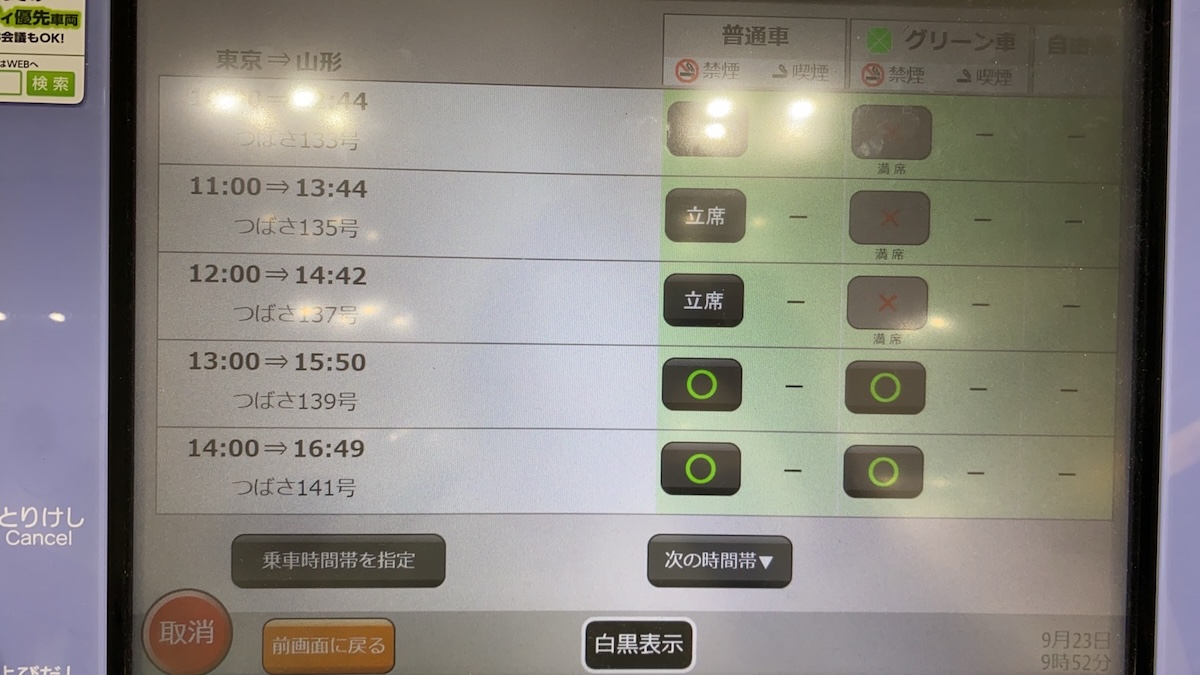

だいたい前日か当日に予定を決める我ら。この日も乗る新幹線すら直前まで決まっておらず、東京ー山形直通の「つばさ」は昼過ぎまで全席指定で満席だったため、ひとまず仙台行きの東北新幹線「やまびこ」に乗り込んだ。

福島駅で山形行きのつばさに乗り換えるもまたもや満席だったので、仕方なくデッキでやり過ごす。狭小スペースのため、デッキに置かれていた持ち主不明の頑丈そうなスーツケースの上を拝借し、手荷物を置かせてもらうことにした。すると、途中駅でスーツケースの持ち主が荷物をピックアップしにやってきた。必死に弁解すると、「全然大丈夫ですよ。僕たちはもう降りるので、よければ席を使ってください」と、無断で自分のスーツケースの上に荷物をおいていたアカの他人にまさかの神対応。早くも山形県民の人柄のよさを思わせた(よい子は真似しないでください)。

多方面に魅力溢れる老舗食堂。

山形に着いたのはお昼どき。ひとまず街中をぶらついていると、「ピンとくる」外観の食堂を発見。地元民らしきおじいさんが暖簾をくぐったのを見て迷わずその後ろへつづく。

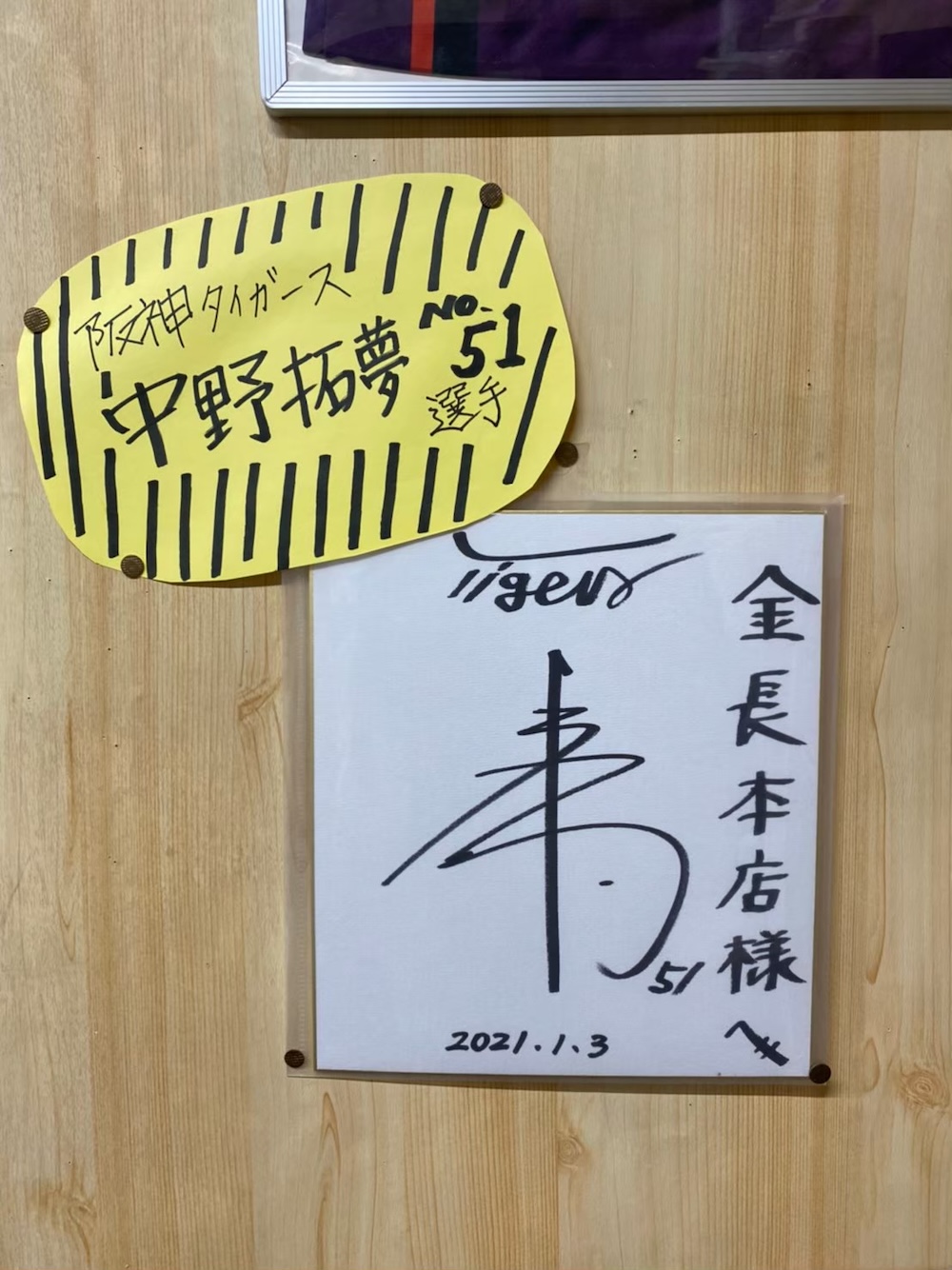

店の名は〈金長〉。入店と同時に目に飛び込んできたのは真っ黄色の旗と「阪神タイガース」の文字。関西出身で一応阪神ファンの我らは、どうやら山形の地でも「引き寄せ」たらしい。なんでも阪神・中野拓夢選手の出身地だそうで、サインらしきものもある。

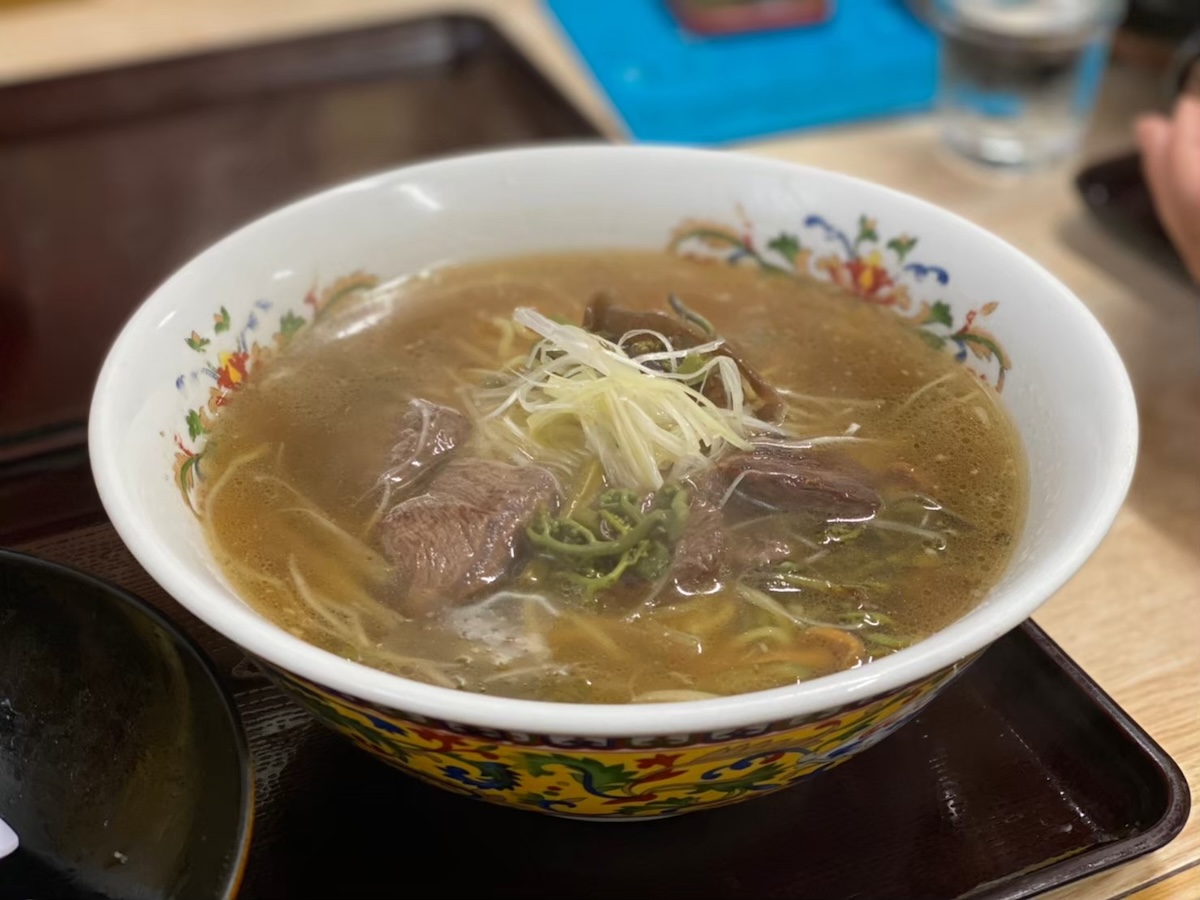

店内には手書きの短冊メニューが並び、いかにも地元の食堂然としている。牛骨と野菜を煮込んで作る看板メニューのラーメンも、牛肉たっぷりの開花丼も文句なしのおいしさ。創業は明治中期で、100年以上の歴史があるという。

厨房を切り盛りしていたのは、三角巾のお母さんたち。「おいしかったです」とレジのお母さんに伝えると、お母さんは「おいしかったってー!」と厨房に向かって叫び、中からはまるでアイドルを目前にしたかのような「きゃー!」といういくつもの黄色い声が響いていた。歴史に甘んじない実直さに胸が熱くなる。

地域に新たな「場」をつくる。

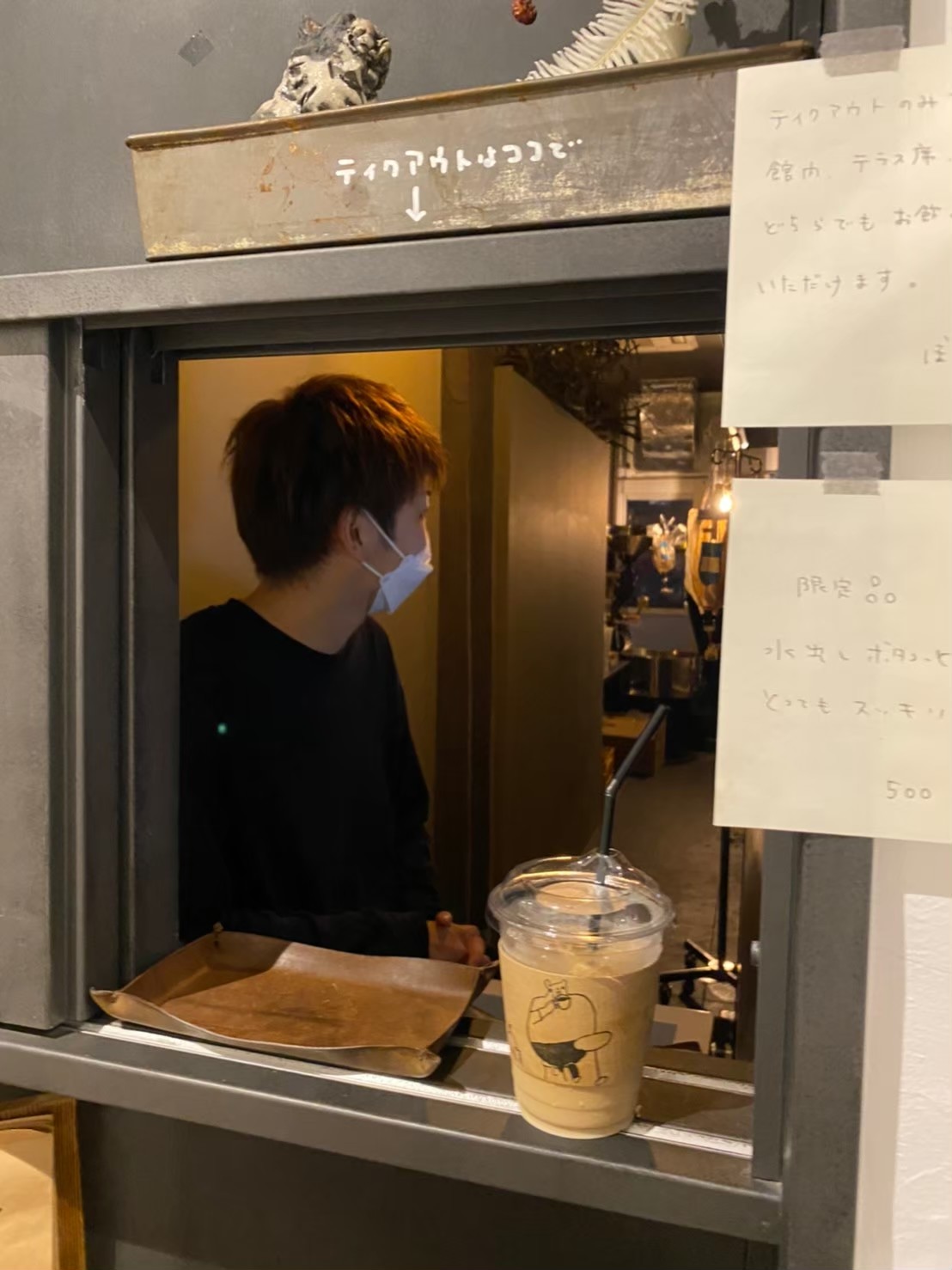

街をぶらつき、パリの一角にありそうな喫茶店〈シャンソン物語〉でひと息ついて表に出ると、目の前にあったビルの看板の「洋傘のスズキ」の文字が目についた。古いビルの一階には、その書体とは印象の異なる木枠の扉がはめ込まれている。それは元洋傘店のビルを改装したコーヒー店〈BOTAcoffee〉。外観だけで心惹かれたけれど、今まさにコーヒーを飲んだばかりだったので保留にした。

思わず目をひく〈BOTAcoffee〉の外観。

後ろ髪引かれながら向かったのは〈やまがたクリエイティブシティセンターQ1〉。昭和2年竣工の山形市立第一小学校の旧校舎に、ショップやカフェ、ギャラリー、レンタルスペースが入居している。このときは山形ビエンナーレの会場にもなっており、展示を見ようと立ち寄った。

すると、廊下の一角に先ほどスルーしてきた〈BOTAcoffee〉の姉妹店が。しかもお店に立っていたのはオーナーの佐藤英人さんで、図らずともお店のことや山形のことについて伺うことに。

山形市が地元という佐藤さんは、地元の不動産会社に務めていた頃に「洋傘のスズキ」の物件に出合い、カフェをオープンすることを決意。「傘」に着想を得て、雨が滴る「ボタ」という店名を名づけたそう。料理人やアーティスト、クリエイターを招聘したイベントや展示なども開催し、街の人びとが集まる「場」としての役割も果たしている。そして、1店舗目のオープンから7年後、山形の新たな文化の集積地であるここ〈やまがたクリエイティブシティセンターQ1〉に2店舗目をオープンした。

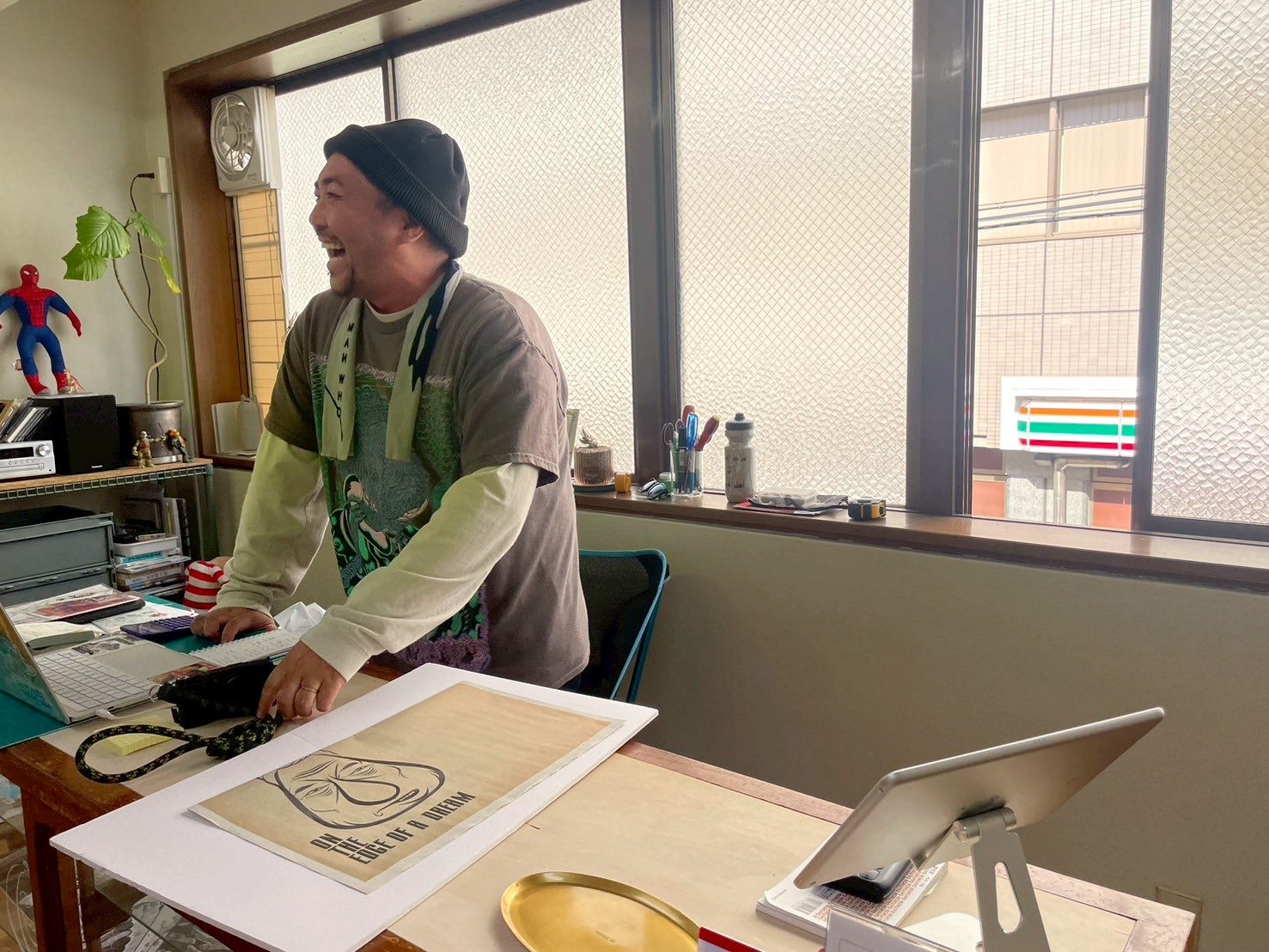

2店舗を運営しながら店舗にも立ち、さらに自家焙煎も行う佐藤英人さん。

閉店間際に訪れたにもかかわらず、自身の想いや山形のおすすめまで私たちにたっぷり教えてくれた佐藤さん。この後、〈プルピエ〉を予約していると伝えると、太鼓判を押してくれた。

「地に足ついた」人びと。

念願の〈プルピエ〉は想像以上にピースフルなお店だった。地元山形をはじめ、日本各地やフランス、イタリア、オーストラリアなどのナチュラルワインが勢揃いし、爆盛りの前菜盛り合わせに鴨のロースト、しらすと大葉のペペロンチーノ、そしてシンプルながら深い感動を呼んだポテトフライまで料理はどれも絶品だ。

また、常連さんであり山形で美容サロン〈HOLIC PARTS BEAUTY SALON〉を営む角田たまきさんとそのお母さんと隣り合わせて意気投合し、いつの間にかプルピエのオーナーの佐藤洋一郎さんも加わってトークは大盛り上がり。姐御肌のたまきさんに翌日鶴岡に行こうと思っている旨を伝えると、詳細なルートやレンタカーの場所、おすすめの蕎麦屋や温泉まで教えてくれた。その面倒見のよさには頭があがらない(初対面)。

プルピエの店主でありサービス担当の佐藤さんとシェフの武田悠さんは山形市が地元。佐藤さんは、上京後に輸入ワインの商社をへてUターン。武田さんは地元の飲食事業を手がける会社へ就職し、多ジャンルで調理の経験を積んだそう。一方のたまきさんも山形市が地元で、東京や大阪、神戸での経験をへて地元にサロンをオープンした。

佐藤洋一郎さん(右)と武田悠さん(中)をはじめ、スタッフの心地よい接客も人気店の理由。店名は、山形で食される雑草「ひょう」をフランス語で「プルピエ」と呼ぶことに由来。

〈BOTAcoffee〉の佐藤英人さんしかり、山形で出会ったのは「自分の居場所を自分で決めた」人たちだ。「地元だから」という理由ではなく、自分の意思で地元を選び、それぞれが自分にしかできない表現をつづけている。そして、自分の居場所を自分で決められる人たちは強い。自然とそんな感想が漏れた。

Keywords

関西から上京して以来、毎年1県ずつ東北のどこかを旅している編集部の佐藤。向かうのは決まって9月のシルバーウィーク前後だ。暑さも落ち着き、秋の風に稲穂がそよぐこの季節は絶好の東北日和。そんな東北各地の人たちとの素敵な出会いを記録する。

いざ、庄内平野が広がる山形県の鶴岡へ!

Photo & Text : Keiko Sato(TRANSIT)

Index

7 min read

すっかり馴染みの街から出発。

美容サロンにカフェまで……マルチな才能をもつたまき姉さんには頭が上がらない。そして夫の田瀬さんと愛犬ちくわも登場。カフェのお菓子担当、山田一美さんの宝石のようなシャインマスカットがたっぷりのったケーキとコーヒーで贅沢な朝食を終え、たまきさんにいわれるがまま予約したレンタカーに乗って、まるで親戚の家から帰るかのように一家に送り出されて出発した。山形駅から鶴岡駅までは電車でおよそ2時間。長旅に備えて、腹ごしらえもぬかりない。

お見送りに来てくれた田瀬さんとちくわ。

まずは鶴岡の名店カフェからスタート。

真っ先に目指すは〈manoma〉。料理家のマツーラユタカさんと暮らしの装飾家ミスミノリコさんが営むカフェで、地元の恵みをたっぷり使った季節のごはんが味わえる。前の晩、山形市の〈プルピエ〉で飲んでいるときに、「明日〈manoma〉に行こうと思っている」と言うと、「いいな〜!」「朝一で予約して!」などの羨望とアドバイスが飛び交った。山形市内でもその人気ぶりは広くみんなの知るところらしい。

二十四節気ごとにメニューが変わる季節のごはんは、地元の素材を中心にスパイスや発酵食など独自のスタイルを組み合わせた「あたらしい和食」が信条。

訪れたときは「秋分」で、発酵いんげんのそぼろをのせたナスのステーキに、イチジクとブドウのしらあえ、バターナッツかぼちゃのスープなど、思わず瞑想したくなるほど素材の滋味を感じる繊細な料理ばかりだった。それは素材の産地にいるからこそできる料理で、まず東京で同じものは味わえない。

散歩も油断ならない街。

ランチを食べたばかりなのに、気さくな〈manoma〉のお二人から夜の鶴岡情報をたんまり仕入れて散策へ繰り出す。

藤沢周平の小説に登場する「五間川」のモデルにもなった内川。

なんとなく鶴ヶ岡城跡を目指す途中に現れたのは、鶴岡のランドマークの一つである「カトリック鶴岡教会」だ。

日本の教会堂建築を多く手がけたエドモンド・パピノ神父によって設計され、鶴岡の大工である相馬富太郎によって明治36年に建設された。バジリカ型三廊式と呼ばれる建築様式が用いられていて、東北地方では最古。元武家屋敷のなかに建てられたため、現在も入り口に堂々たる武家門が佇む。それでも不思議な調和を生むのは、教会建築ながら木造瓦葺という「和洋折衷」建築だからかもしれない。

教会内部も、ヨーロッパの石造りの教会のような荘厳さというよりは、日本家屋の温かみが感じられる。ステンドグラスの代わりに、聖画をガラスで挟んだ「窓絵」や、日本でここでしか見られない黒いマリア像など、偶然前を通りかかったにしてはできすぎな出合いと発見の数々に、やはり文化のある土地は油断ならないと気を引き締めた。

鶴岡は関西に似ている?

〈manoma〉で聞いて、夜ごはんの候補にしていた〈すたんど割烹みなぐち〉は満席で入れなかったため、もうひとつ行きたかった、とある居酒屋へ向かう(お店の都合で店名は伏せつつ…)。

着物姿が板についたママを目当てに、カウンターには常連のみなさまがずらりと並んでいる。いつもローカルにすんなりと馴染む私と友人の2人だが、関西訛りの我らはさすがに異端児であったらしく、どこから、なんのために、誰からなど、5W1Hで質問責めに合うも、絶対的信頼のおける〈manoma〉さんから聞いて来たというと、たちまち一見ストッパーが外れた。

メニューにはめばる塩ふり、はたはた焼き、めざし、しじみ汁など、ど真ん中をついてくる地元料理ばかりが並ぶ。

日替わりのメニューにはママの温かいメッセージが。

鶴岡の酒蔵〈亀の井酒造〉の銘柄「くどき上手」でスタート。

カウンターには阪神タイガースを意識したかのような黄色い柄シャツを着た人や、妙なダジャレを連発する人など、どことなく関西味のある人たちが多い。そして心なしか、イントネーションまで関西弁に似ている気がする。

鶴岡の隣りの酒田は、江戸時代は大阪の堺に並ぶ重要拠点だった。そのため北前船による西との交流が盛んにあり、庄内地方には酒田舞娘や京友禅など、西の文化が多く流入したといわれている。文物とともに人や言葉の流入もあったのだろうか。なにより、ノリと客同士の距離感が似ている。そして各自が地元のおすすめをプレゼンし始め、翌日のルートまで考えてくれる面倒見のよさ。そんな初対面での交流も、関西の酒場を思い出させた。

2軒目は、早速常連さんから推薦いただいた徒歩数分の〈BAR ChiC〉を目指す。重厚感のある扉に黒光りするカウンター、ピッカピカに磨かれたグラスに背筋の伸びたバーテンダー。壁には池波正太郎の小説に使われた挿絵の原画。

「オーセンティック」の名にふさわしいオーラたっぷりの空間ながら、マスターの物腰は柔らかく居心地がいい。その日は月に一度のジャズライブの日で、チャージはまさかの500円。「飛び入り参加もOKですよ」とのことで、友人はドラムを叩いていた。

まさに旬のシャインマスカットのカクテルはとびきりおいしく、こんなバーを「行きつけ」と胸を張れる鶴岡市民がうらやましかった。

そしてやはり、いい店の常連はいい店を知っているという方程式も確立された。

名所とローカルの行きつけを交互に。

翌日、昨晩の鶴岡の先輩方が考案してくれたルート通りに街をまわる。まずは既存の目的地であった羽黒山へ。頂上の出羽三山神社へ車でアクセスできることを知らず、期せずして2446段の石段を登る小登山となった。

登り口で迎えてくれる国宝・五重塔。約600年前に再建されたものと伝わる。

屋根の厚さが2.1mに及ぶ茅葺きの出羽三山神社の三神合祭殿。羽黒派古修験道独自の建築様式。

下山後は常連さんAのおすすめのそばの店〈風土〉へ向かうも、そこはかなりの人口密度。空腹に耐えながら順番を待ち、やっとありつけた手挽き、手打ちそばは香り高くサクっと軽い天ぷらも絶品だった。

山岳信仰が生んだ精神文化。

最後に、即身仏を祀る「本明寺」へ立ち寄る。庄内地方に6躯あるという即身仏のなかでももっとも古く、常時参拝することができる。

即身仏の当人は江戸時代初期に本明寺を再興した本明海上人で、そのさまざまな霊徳は鶴ヶ丘城下でも知られていた。1683年に土の中の石室へ入定し、遺言通り3年3カ月後に掘り起こすと即身仏となっていたという。

遠目にしか拝観できないが、本堂に鎮座するそのお姿に物々しさはなく、お寺の番人という雰囲気で、心なしか微笑んでいるようにも見える。

この庄内地方に即身仏が集中している理由の一つに、山岳信仰の聖地である湯殿山の存在がある。修験道では肉体のまま仏になる「即身成仏」が理想とされ、「山籠もり」の修行で知られる湯殿山では、多くの修験者が即身成仏を目指して厳しい修行に耐えたという。

古代の山岳信仰と、港から持ち込まれた外来の文化。城下町もあれば厳しい自然もあり、即身仏もある。鶴岡をひと言で表現することは到底できない。その多様さこそ、この土地の真髄なのだろう。あらゆる文化が集い、共存する、磁場の強さがここにはあった。

Keywords

関西から上京して以来、毎年1県ずつ東北のどこかを旅している編集部の佐藤。向かうのは決まって9月のシルバーウィーク前後だ。暑さも落ち着き、秋の風に稲穂がそよぐこの季節は絶好の東北日和。そんな東北各地の人たちとの素敵な出会いを記録する。

盛岡は訪れる前から訪れる理由に溢れていた。喫茶店に、インディペンデント書店、目をひくモダン建築の数々……。盛岡の文化の土壌を感じる旅へ。

Photo & Text : Keiko Sato(TRANSIT)

Index

5 min read

4年越しの喫茶店。

以前、岩手の盛岡を旅したときのこと。異常に多い自家焙煎コーヒー店、宮沢賢治ゆかりの〈光原社〉、インディペンデント書店〈BOOKNERD〉、目をひくモダン建築の数々……。そんな岩手の「名所」を訪ねた後も、自然派と謳わずにナチュラルワインを出すお店、入りづらい和食と民藝のお店、日本で唯一の直売朝市、100%天然材料で染め上げる藍染職人……など、人から人へ数珠つなぎに盛岡のいいところを案内され、たくさんの魅力ある人びとに出会えた。以来、それが日本のローカル旅の原体験となっている。そんな私の旅の原点ともいえる盛岡を、再び友人と訪れた。

まず向かうは盛岡城跡のある中心部。以前、盛岡を訪れたときにも真っ先に立ち寄った自家焙煎コーヒー店〈六月の鹿〉でコーヒー豆を購入し、店の斜め向かいにある喫茶店へ入店した(お店の都合で店名は内緒に)。前に来たときには、もう一つの目的地であったコーヒー店〈羅針盤〉へ向かうため、その佇まいにただならぬ魅力を感じながらもあえなく入店を断念したのだ。

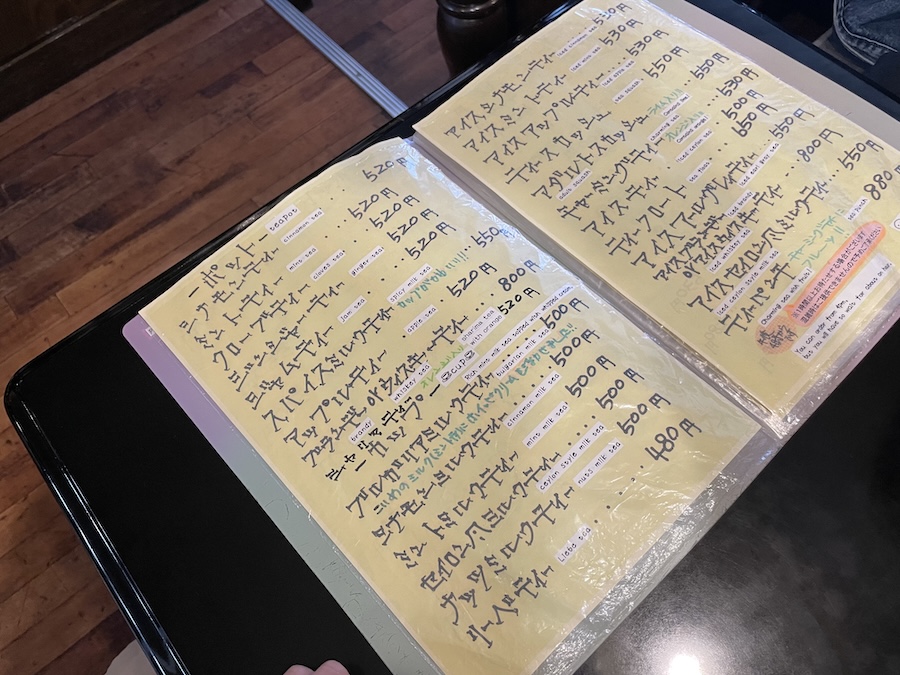

扉を開けた瞬間、一見客を花束のような笑顔で迎えてくれたお母さん。1階は一人客向けのカウンターがメイン、2階はホールのように少し低くなった中央にソファ席、そのホールを囲むように重厚なテーブル席が配置されていた。

メニューを開くと、オリジナルフォントとして登録したくなるような、お母さんの人柄が滲み出る書体に気を取られる。メニュー自体も「アダルトスカッシュ」「チャーミングティー」「ティーパンチ」など気になるものばかりだが、昼時のため日替わりランチセットを頼むことに。パスタ、サラダ、トースト、サンドイッチのワンプレートにドリンク付きで650円という令和の良心がここにある。

最近まで、営業時間は朝7時半から、なんと夜11時までだったらしい。セブンイレブンの開業当初とほぼ同じ営業時間を個人店が地で行っている。最近は19時クローズとのことだったが、地方都市の喫茶店で7時半から19時でもかなりのロングタイム営業だと思う。お母さんが30年以上切り盛りしているそうで、盛岡市民の数々の思い出とともに歩んできたことは容易に想像できる。

街の憩い場としての書店。

盛岡を訪れる理由の大部分を占めるのが、4年前の場所から移転した個人書店〈BOOKNERD〉。さらに広くなった空間には、相変わらず新刊、古書、レコード、雑貨など、名物店主・早坂大輔さんの「好き」が凝縮されている。

前回の盛岡の旅はすべて〈BOOKNERD〉から始まった。中津川沿いにある骨董と玄米定食のお店〈くふや〉も、イタリア料理の名店〈Due Mani〉も、記憶に残る名店はすべて早坂さんに聞いた場所。その〈Due Mani〉では日本最大の直売朝市である「盛岡神子田(みこだ)朝市」や、藍染作家の佐々木龍大さんのアトリエを教えてもらったのだ。この旅で、盛岡の横のつながりの強さとさまざまな文化の層の厚さを知った。

2019年に訪ねた移転前の〈BOOKNERD〉。入って正面にTRANSITも面置きされていた。

早坂さんといえば、自身の半生を綴った『ぼくにはこれしかなかった。』の著者であることはもちろん、今や人気作家となった盛岡在住のくどうれいんさんの初のエッセイ集『わたしを空腹にしないほうがいい』を出版し、世に広めたことでも知られている。〈くふや〉店主へのインタビューを早坂さんがまとめたリトルプレス『くふや くわづ』は、〈くふや〉でごはんを食べた後に〈BOOKNERD〉へ戻って購入したお気に入りの一冊だ。

また、移転後に登場したギャラリースペースでは、早坂さんに招聘された作家や編集者、イラストレーターらによるイベントや個展もコンスタントに開催している。本好きに限らず、さまざまな人が出入りする街の書店は健在だった。

ときに採算度外視でも。

盛岡をかねてから再訪したいと思っていた理由の一つに〈クラムボン〉がある。昭和55年に創業し、平成元年に現在の紺屋町へ移転した老舗喫茶の一つだ。その存在を知りながら前回は閉店に間に合わず、閉ざされた扉の向こうから漂う深煎りの焙煎豆の香りだけが強く印象に残っていた。

扉を開けると店内は満席。創業者からお店を継いだ娘さんのあまりに申し訳なさそうな断り方に、こちらのほうが恐縮する。30分後くらいにまた来る旨を伝え、同じ通りにある創業1816年の荒物屋〈森九商店〉で私はオリジナル手ぬぐいを、友人は手編みのカゴを購入。満足して店に戻ると席が空いており、先ほどの娘さん、すなわち先代の娘であり、父親から跡を継いだ二代目の高橋真菜さんが満面の笑みで招き入れてくれた。

岩手各地で作られた竹細工や藁履、かんじきなど東北らしい手仕事が並ぶ〈森九商店〉。

コーヒーはどっしり腰を据えて味わいたくなる深煎りが中心。手作りプリンとのセット800円を注文すると、待たせたお詫びに100円引きしますとの申し出があり必死にお断りした。こんなのは待ったうちに入らないし、どちらかといえば、もっとも常連さんで混み合う午後3時頃にふらっと現れた我々一見客に非があるだろう。そもそもコーヒーが650〜700円なのに、100円引きにしたらプリンがほぼ無料になってしまう。

この日のプリンはクルミとカボチャ。言わずもがなコーヒーによく合う。

こんな細やかな気遣いを毎日していたら、自分だったら身がもたない。その心遣いと懐の深さに感銘を受けながら、店をつづけるためにはときにビジネスより大事なことが確かにあるのだと気づかされる。

選択肢の多い夜。

盛岡では基本的に早坂さん頼みの私たちは、今回も言われた通り推奨店へ向かう。4年ぶりの盛岡で新たにおすすめされた一軒は、前回はなかったイタリア料理店〈ポンコツ酒場〉。

その逆説的な店名とは裏腹に、遠野の人気オーヴェルジュ〈とおの屋 要〉が手がけるだけあり、料理もお酒のセレクトもハイレベル。キッチンを任されるのは、オーナー佐々木さんが全幅の信頼を寄せるシェフの下垣さん。

下垣さんの地元・京都の食材を生かしたジビエ料理や、イタリアでの修行経験が光るパスタやリゾット、近所の山から採ってきた山菜のサラダなど、とにかく悶絶しっぱなし。

ウドとリンゴのもろみサラダ、こごみと酒粕チーズの揚げ春巻き、ふきのとうソースの玄米リゾットなど、旬の味を盛り込んでいる。

〈とおの屋 要〉が仕込む醸造酒の「権化」シリーズもひと通り揃っており、和の要素を違和感なく取り入れた料理にもちろん合う。久々に頭のてっぺんからつま先までおいしいごはんで満たされた。

無農薬無肥料で育てた藁を使用し、米糠を燻焼きにして醸したまったく新しいタイプの醸造酒「権化」シリーズ。燻されたようなスモーキーな香りが強く印象に残る。

最後にもう一軒、早坂リストの中にあった〈Barわたなべ〉へ立ち寄る。ケヤキの一枚板を用いたカウンターの重厚感も去ることながら、変な緊張感は与えない。旬のフルーツを使ったカクテルはもったいないくらいのおいしさで、結局今回の盛岡旅も、非の打ち所なく締め括った。

早朝の朝市から深夜のバーまで、盛岡はどの時間帯のどのジャンルを掘っても掘りきれないほどの魅力に溢れている。そこは決して派手な観光地ではない。世界遺産もリゾートホテルも巨大なテーマパークもないが、そこには確かに「暮らし」がある。旅行者はその延長線上を旅しながら、「文化」は人びとの営みのなかでしか生まれ得ないことに気づくのだ。

Keywords

関西から上京して以来、毎年1県ずつ東北のどこかを旅している編集部の佐藤。向かうのは決まって9月のシルバーウィーク前後だ。暑さも落ち着き、秋の風に稲穂がそよぐこの季節は絶好の東北日和。そんな東北各地の人たちとの素敵な出会いを記録する。

距離的には東京に近く、人口100万人規模の大都市とあって、東京との差をそこまで感じていなかったために足が遠のいていた宮城の仙台。しかし、盛岡の〈BOOKNERD〉を訪れた際、仙台に縁があるという店主・早坂さんにおすすめをたくさん教えていただいたので(神対応すぎる)、盛岡から東京への帰り道に途中下車することにした。

Photo & Text : Keiko Sato(TRANSIT)

Index

5 min read

ローカルの朝食シーンを拝見。

早坂さんから授与されたありがたい手書きのメモを頼りに、まずは仙台駅から徒歩15分ほどのブランチの店を目指す。その店こそ、仙台の新たな朝食文化を牽引する〈HEY〉だ。

メキシコ料理のブリトーやボリューム満点のサンドイッチ、野菜たっぷりのサラダ「コールドハッシュ」などフードメニューが大充実で、そのどれもがハイクオリティ。そして一見観光客でありながら、近所の大学生や家族連れ、散歩途中と思しき老夫婦や外国人まで、その客層が年齢や国籍を問わないのも、心地よく過ごせる理由の一つだ。仙台市民の優雅な朝に嫉妬しながら、名物のドーナツもしっかりテイクアウトした。

メキシコやアメリカ南西部で食されるブリトー。ベーコン、スクランブルエッグ、ピクルスにたっぷりの野菜をトルティーヤ生地で巻いたボリューム満点のブランチメニュー。

店頭には約10種ほどのドーナツが並ぶ。

仙台に吹く西海岸の風。

〈HEY〉とともに早坂さんにおすすめされていたのが、扉を開けた瞬間アメリカ西海岸の風が吹く〈FOLKS〉。

〈HEY〉の姉妹店として2021年にオープンした店内には、おもにポートランドから買いつけるアパレルやフレグランス、アクセサリー、ナチュラルワインなどの日用品が並ぶほか、店主の和泉さんが現地のカルチャーから着想を得たオリジナルアイテムも販売する。

「暇なので一日中ロゴばかり考えています」と笑う和泉さんがデザインしたTシャツなどのオリジナルグッズは、見た目のよさも機能性も抜群。そのラインナップに反する気取らない雰囲気が一番の魅力かもしれない。友人と色違いで買ったトートバッグも気に入っている。

三者三様の書店めぐり。

早坂さんのおすすめリストには、いくつかの個人書店が名を連ねていた。そのうちの一軒である〈曲線〉は、本好きならわざわざ訪れたい書店の一つだ。中心部からシェアサイクル(仙台にはドコモ運営のバイクシェアもLUUPもある!)で20分ほどの古い一軒家。

過去に本業界における信頼筋が何人も訪れていて、今回ようやく訪問が叶った。みんなが口を揃えて絶賛する通り、旅の途中に訪れるにはやや辛くなるほど欲しい本が勢揃い。新刊や人気の作家もの、歴史、芸術、哲学などの人文系、地域の歴史や社会問題にまつわる本まで、その充実度は想像以上。豊富な写真集の数々にも圧倒される。

次に訪れたのは、2024年にオープンしたという〈yin-yang books〉。早坂さんにおすすめされなければ、リーチできなかったに違いない。

© yin-yang books

〈曲線〉とはまた印象の異なる独立系書店で、ビルの2階にあり、国内外のアートブックを広く取り扱っている。入店早々、店の中央に「無用的芸術」を謳うフクモ陶器の作品が鎮座するのを見て、早速店主の大石さんと意気投合。

もともとポップアップで書店を営んでいたという大石さんは、その人脈とフットワークの軽さを生かし、多数のイベントや作家の展示も行っている。そんな風通しのよさもあってか、書店ながら行きつけの居酒屋のような親しみやすさを感じた。

さらなるおすすめを数珠つなぎ。

〈yin-yang books〉の大石さんに教えてもらった〈Origami Sendai〉と〈HYGGE〉へも足を伸ばす。

〈Origami Sendai〉は仙台の名店とも多数取り引きのある器中心のセレクトショップで、オーナーのおりがみさんが惚れ込んだ全国の作家ものを中心に取り揃えている。

初見ながら展示中の作家さんの作品背景やお店をオープンするまでの身の上話までお伺いし、常連客も観光客も分け隔てないおりがみさんの接客に癒やされた。

〈Origami Sendai〉から徒歩数分のところにある、ヨーロッパアンティークと古道具の店〈HYGGE〉は、2026年で20周年を迎える老舗。

元病院の古い建物にところ狭しとアンティークが並ぶ空間には圧倒されっぱなしで、家が近ければ買って帰りたいアンティーク家具も充実していた。家具のリペアやリメイクも行っており、ここ以外で購入した中古家具の修理にも対応してくれるそう。

モンゴルの羊の毛だけを使用した靴下〈OTOR〉など、一部現代作家やブランドものも取り揃える。2026年には那須塩原市への移転を予定しているそう。

なぜか本や器、家具など、仙台のいいお店は旅先で仕入れるには不向きなものばかりを扱っている。それは旅行客というより、地域の人びとが暮らしのなかで必要としているからなのだろう。ローカルによるローカルのための店ながら、一見でもすんなりと受け入れてくれる懐の深さが心地よい。

ディープな横丁ののれんをくぐる。

連休の中日だからか、休業店舗が多かった文化横丁。残念。

100軒以上の商店が密集する壱弐参横丁は、1945年の仙台空襲で焼け野原になった街中に立ち始めた露店が始まり。現在も市民の憩いの場であり、毎夜多くの人びとで賑わう。数あるなかから選んだのは、気さくな大将が迎えてくれる居酒屋〈木むら〉。

お造り、天ぷら、おでんにつみれ汁と、旬の食材や地元の鮮魚を生かした小料理はどれも絶品。店には常連さんが次から次へとやってきては話しかけてくれ、最後は常連さんや大将と記念撮影するなどハートフルな時間を過ごした。

まるで近所に回覧板を届けるかのように常連さんが顔を出し、「ちょっとあっちに寄ってから来るから」などの会話を交わしている。客同士も顔馴染みが多く、横丁全体がまるで一つの村のようだった。

横丁の路地を歩いていると、紫の書体が目をひく店の看板の前で、老人が客引きをしていた。自称店のオーナーというその男性と立ち話から身の上話になり、男性は83歳で、結婚はしていないが、数十年前の恋人のことをたまに思い出す、というほろ苦い過去も語ってくれた。そんな珍事もこの横丁では日常茶飯事らしい。

仙台での一日旅は、思ったよりずっとローカルな魅力に満ちていた。それまでは大都市ゆえにどこかクールで、接客では必要以上の言葉を交わさないなどの至極勝手なイメージをもっていたのだ。しかしそんな固定観念は、1日で粉々に打ち砕かれた。個人店が多く、出会った人びとはみんな気さくで接客はとても温かい。横のつながりも強く、都会ながら街としての精神的な豊かさをそこかしこに感じる。そんなことを思いながら、ずんだシェイク片手に終電間際の新幹線に飛び乗った。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)