2025.08.15

60 min read

毎月一つの主題で旅をする、webの特集『月刊TRANSIT』。

今月のテーマは、「80年目の平和への旅」。

第二次世界大戦に降伏した80年前の夏から今日まで、日本は一歩ずつ平和への道を歩んできた。

そして終戦直後から現在までの「戦後」、さまざまな場所で、さまざまな物語が紡がれてきた。

人びとは、自らが置かれた場所でどのように「平和」を模索してきたのか。

広島、長崎、沖縄、東京、パールハーバー、アウシュビッツ……。それぞれの場所で紡がれる、戦争の記憶と平和への道を辿る旅。

1945年8月15日の第二次世界大戦の敗戦以来、日本は一度も戦争に参入することなく、新たな平和を築き上げてきた。しかし、憲法改正やさまざまな国際情勢のなかで、日本が80年間築いてきた「平和」もにわかに揺らぎつつある。なぜ戦争は起き、今も各地でつづくのか。歴史を繰り返さないために、先の戦争と現代の戦争を見つめなおす。

Text : TRANSIT

Index

5 min read

1868年に起きた明治維新。それは日本の近代史の幕開けを告げる大きな転換点だった。その近代史は1945年8月の第二次世界大戦の敗戦を境に、大きく方向を変えて現代史へと移行。2025年はそれからちょうど80年目にあたり、この期間を私たちはしばしば「戦後」と呼んできた。

視点を変えてみると、1868年から1945年の77年に及ぶ近代史のうち、戦争をしていなかったのは最初の26年だけだった。残る50年は、日清戦争から太平洋戦争終結まで、ほぼ途切れなく戦争をつづけた時代だといえる。

戦争に明け暮れた50年と、平和を追い求めた80年。日本の現代史は近代史の期間を超えようとしている。

1945年9月2日、重光葵外相が日本政府を代表し、東京湾にやってきた戦艦ミズーリ号の甲板上で降伏文書に署名する様子。

© The U.S. federal government

戦後80年、日本は戦火を交えることなく平和への道を歩んできた。戦争を直接知る世代は少なくなり、多くの人にとってそれは教科書や映像の中のできごととなりつつある。

なぜ、日本は戦争を始めたのか。そしてそれはどのように終わり、何が残ったのか。まずは日本が当事者となった、私たちにとってもっとも身近な先の戦争について整理したい。

沖縄県糸満市にある沖縄県平和祈念資料館。沖縄は、第二次世界大戦末期、日本の都道府県としては唯一の大規模な地上戦が行われた場所である。

© Syohei Arai

Why did we the war?

なぜ日本は戦争へと向かったのか?

明治維新は、日本が欧米列強の植民地化を避け、生き残るために行った国家改造だった。1871年の廃藩置県によって中央集権化が進み、近代的な軍隊や徴兵制、全国統一の教育制度が整備される。これにより「藩」に属していた人びとは初めて「日本国民」という枠組みに統合され、国家と個人が直接結びつく社会が誕生。この統合は「国のために尽くす」という意識を制度的に植え付ける道でもあった。

その中心に据えられたのが国家神道と天皇制である。神道は宗教ではなく国民統合の制度とされ、天皇は「現人神(あらひとがみ)」として国の中心に置かれた。学校教育や儀式では神話と歴史が結びつけられ、天皇への忠誠が国民の当然の務めとして教え込まれる。「日本人とは何か」という問いに、国家が明確な答えを与える構造がここに成立した。

大日本帝国は、神話を基盤とし、また神話に活力を与えられた国家だった。明治維新は「神武天皇の時代に戻れ」をスローガンに掲げ、大東亜戦争(太平洋戦争)でも「八紘一宇(はっこういちう)」という神武天皇の言葉とされる標語が喧伝された。国体、神国、皇室典範、万世一系、男系男子、君が代、軍歌など、その言葉の多くは神話と深く関係している。

明治維新期、国家神道の象徴として重宝された神武天皇と八咫烏を描いた月岡芳年による錦絵(1880)。

近代国家としての自信は、日清・日露戦争の勝利によってさらに強まっていく。とくに日露戦争における勝利は、欧米列強に対抗し得る力を示すと同時に、アジアの隣国に対して優越感を抱かせる契機ともなった。やがて、アジアの連帯や独立を掲げたアジア主義の理想は次第に変質し、解放の旗印は支配の論理へと姿を変えていく。

20世紀初頭、国際社会は世界恐慌や資源不足に直面し、多くの国で社会不安が広がった。日本でも経済危機や政治腐敗への失望感が高まり、軍部の影響力が増大する。1931年に満州事変が勃発し、軍事的には短期間で満州全域を制圧する「成功」を収めたが、国際連盟からの非難を受け、1933年に連盟を脱退。これにより、軍部の独走と政治介入は一層加速し、やがて日中戦争、太平洋戦争へと、「国益」の名のもとで、戦線は際限なく拡大していった。

振り返れば、2度にわたる大戦の背景には、近代国家の形成、国民統合の物語、国際的な競争と孤立、そして資源や領土をめぐる争いが複雑に絡み合っていたことがわかる。着実に、そして不可避であるかのように、日本は戦争への道を歩んでいったのである。

1929年、株価暴落直後のニューヨーク証券取引所前に集まる人びと。世界恐慌の幕開けとなったこのできごとは、ドイツ・日本・イタリアで全体主義や軍国主義の台頭を促し、国際協調を崩壊させた結果、第二次世界大戦への道を加速させた。

© US-gov

国連体制の難しさ

第ニ次世界大戦後、国際社会は国連体制のもとで武力行使を原則禁止し、例外として自衛権の行使を認めた。自衛権には、自国が攻撃された場合に行使する個別的自衛権と、他国への攻撃を自国への攻撃とみなす集団的自衛権がある。日本は長く後者を認めてこなかったが、日米安保の非対称性を是正するため、2010年代に安保法制を整備し、限定的に行使を可能とした。

近年では、「平和」を単に戦争のない状態とするのではなく、人権や尊厳、生命を守り、構造的暴力から人びとを解放するという積極的平和の理念が広がっている。虐殺や迫害が起きたとき、国家が自国民を守れない場合には、国際社会全体が保護責任を負うという考え方だ。

一方、現実には、国連の集団安全保障体制は理念としては正しくとも、遠方の紛争に他国が軍事的に関与する意欲は低く、常任理事国間での合意形成も容易ではない。

1945年2月、ヤルタ会談で国際連合の設立構想を協議する連合国首脳たち。左からチャーチル(英国)、ルーズベルト(米国)、スターリン(ソ連)。この会談は、戦後の国際秩序の枠組みを決定づけた歴史的瞬間となった。

それは現在進行形で行われているロシアウクライナ戦争や、イスラエルのガザ侵攻などを見ても明らかだ。

そもそも戦争はなぜ起こるのか。現代の戦争から読み解いてみる。

What is war?

戦争はなぜ起きる?時代を越えても変わらない、争いの4つの動機

戦争の原因は、時代や地域によって異なるようにみえる。しかし、その根底にある動機は驚くほど変わらない。民族、資源、宗教、領土。この4つは古代から現代まで、武力衝突の火種でありつづけてきた。

【民族】

民族の違いは、ときに国境を越えて人びとを結びつける一方で、深い分断を生むことがある。言語や文化、歴史の相違は「我々」と「彼ら」を区別し、排外的な感情を生み出す。戦争前夜にはしばしば、特定の民族や集団を危険視するプロパガンダが広まり、それが武力行使の口実となった。

主にミャンマー西部に暮らすイスラム系少数民族ロヒンギャの人びとは、長年にわたり市民権を認められず、移動や就労、婚姻など基本的権利を制限されてきた。2017年以降、軍による大規模な弾圧と暴力により、数十万人が隣国バングラデシュなどへ避難を余儀なくされている。

© Foreign and Commonwealth Office

【資源】

水、土地、鉱物、石油──近代以降はとくにエネルギー資源の確保が戦争の大義として語られることが多い。資源は国家の発展を支える一方、他国を従属させる手段ともなり、その奪い合いが衝突を生む。

南スーダンでは、豊富な石油資源をめぐる利権争いが、民族間の対立や政治的権力闘争と複雑に絡み合い、武力衝突の長期化を招いた。2013年から2018年にかけてつづいた内戦の爪痕は、今なお人びとの生活を深く蝕んでいる。

© Jill Craig (VOA)

【宗教】

宗教は人びとの価値観や世界観を形成する強力な基盤である。異なる信仰心が対立すれば、争いは容易に妥協点を失ってしまう。聖地や儀式、戒律が武力の標的となるとき、戦争は単なる利害対立を超えて「正義」の名を帯び、より激しい衝突へと変貌する。

© Hrant Nakashian

Jaber Jehad Badwan

ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の聖地が集中するエルサレムやヨルダン川西岸、ガザ地区をめぐる対立は、20世紀半ばのイスラエル建国と、それに伴うパレスチナ人の大量追放(ナクバ、写真上)を契機に激化した。領土問題に加え、宗教的象徴や民族的アイデンティティが深く絡み合い、紛争は長期化している。Nature誌によれば、2023年10月から2025年1月までのガザ紛争におけるパレスチナ人死者数は、推定約84,000人に達するとされる。写真下は、2025年1月に撮影されたガザ地区における強制移住の様子。

【領土】

国家の主権と直結し、わずかな国境線の変化が外交関係を一変させる。島や山脈、河川などの地形は地政学的な要衝として、昔も今も争奪の対象でありつづけている。

ロシアによるクリミア併合(2014)と、現在もつづくウクライナ侵攻(2022–)。黒海の制海権や軍事拠点をめぐる争いは、ロシアとウクライナの対立を越え、欧米諸国を巻き込む国際紛争へと発展している。

© Still Miracle Photography (London)

これらの要因は単独で作用することは少なく、互いに複雑に絡み合って戦争の背景をかたちづくる。かつての日中戦争や日露戦争は、領土や資源、民族観をめぐる衝突が複雑に絡み合った典型例だった。そして現代の戦争もまた、この4つの軸から逃れることはできない。

21世紀の戦場から見えるもの

21世紀における戦争は、武器や戦場だけでなく、その構造と見え方が大きく変化している。ウクライナ侵攻、ガザでつづく武力衝突と民族浄化、ミャンマーの内戦。それぞれ背景や当事者は異なるが、現代の戦争には共通する特徴がある。

第一に、戦場がリアルタイムで可視化されるようになったことだ。SNSを通じて、市民や兵士が撮影した映像が瞬時に世界中へ広がる。かつては政府や軍の発表が唯一の情報源だったが、今や無数の視点が同時に存在し、戦争の現実が瞬間的に拡散される。その結果、国際世論の形成スピードは加速し、外交や支援の方針にも影響を与える。

第二に、戦争の形態そのものが多様化している。無人機(ドローン)やAIを使った攻撃、インターネットを通じたサイバー戦、経済制裁や情報操作といった非軍事的な手段が組み合わされる。戦場はもはや国境線にとどまらず、サイバー空間や金融市場にも広がっている。

第三に、民間人の被害がかつてなく増大している点が挙げられる。都市への砲撃やインフラの破壊は、戦闘員と非戦闘員の境界をあいまいにし、生活基盤を直撃する。避難や移住を余儀なくされる人びとは、戦闘が終わっても長く困難な生活を強いられている。

2022年12月14日、ロシアによるドローン攻撃で撃墜された自爆型ドローンの破片により損傷を受けた、キーウ市シェフチェンキウシキー地区の建物。

© State Emergency Service of Ukraine

さらに、現代の戦争では「敵」や「味方」の線引きも複雑化している。国家と国家の戦争だけでなく、国家と非国家組織、複数の武装勢力が入り乱れる構図は珍しくない。そのため和平交渉も難航しやすく、停戦しても再燃の可能性が高い。

こうした変化は、戦争をより長期化させ、終わりを見えにくくしている。ウクライナやガザでは、国際社会が仲裁に乗り出しても、根底にある領土・民族・宗教・安全保障の問題が解決されない限り、安定は訪れにくい。ミャンマーでは、軍と市民勢力の対立が内戦化し、国内の分断を深めている。

現代の戦争を理解するためには、武力衝突そのものだけでなく、その周囲にある情報戦、経済戦、国際政治の動きを同時に追う必要がある。そして、私たちの生活もまた、エネルギー価格や食料供給、難民受け入れなどを通じて、この戦争の影響下にあることを忘れてはならない。

過去の戦争が示した「民族・資源・宗教・領土」という動機は今も変わらない。しかし、その表れ方は新しい技術や国際秩序の変化によって形を変え、私たちの目の前で進行している。

2024年4月、ミャワディ包囲戦を逃れタイへ避難するミャンマーの人びと。カレン民族同盟らと国軍との戦闘が激化し、1日で数千人が越境した。

© VOA

世界中の人びとを巻き込んだ第二次世界大戦の戦後から80年。戦争を生身で体験した世代が去りつつある今、必ずしも前の世代の教訓がそのまま受け継がれるとは限らない。

戦後80年の歩みをどのように捉え、これからの時代をどう紡ぐのか。その答えは、唯一の戦争被爆国に生まれ、現代の戦争を間近に見る私たちも見出せるのかもしれない。

【参考文献】

⚫︎『なぜ日本人は間違えたのか─真説・昭和100年と戦後80年─』 保阪正康(新潮社)

⚫︎『「戦前」の正体 愛国と神話の日本近現代史』 辻田真佐憲(講談社)

⚫︎『「米日・米韓両同盟」と「極東1905年体制」―サンフランシスコ講和・日米安保70年目の視点―』千々和 泰明

⚫︎『戦争と平和 ―国際法、国際政治、歴史の視点から―』大沼保昭

Keywords

1945 年8月15 日、日本が第二次世界大戦の終戦を迎えてから80 年。世界を巻き込んだ大戦を終えても、戦争は過去のものとはならず、侵略、紛争、武器の保有と生産をはじめ、今も各地で争いが起こっている。第二次世界大戦のゆかりの場所を訪ね、今、改めて戦争について考える。海外編では、ヨーロッパ、アジアなどを中心に、第二次世界大戦を感じる10の場所を解説していく。

text:AYAHA YAGUCHI

Index

5 min read

-

1.ホロコーストの記憶を継ぐ負の世界遺産

アウシュヴィッツ・ビルケナウ国立博物館@ポーランド -

2.ゲシュタポ本部跡で知るナチ恐怖政治の実態

テロのトポグラフィー@ドイツ -

3.史上最大規模の上陸作戦の舞台を歩く

ノルマンディー上陸作戦の遺跡群@フランス -

4.ハワイで太平洋戦争の終始を目撃する

パールハーバー歴史地区@ハワイ -

5.アメリカからみた原子爆弾

ブラッドベリー科学博物館@アメリカ -

6.年間100万人が訪れる米の戦争博物館

国立第二次世界大戦博物館@アメリカ -

7.中国の視点から満州事変の軌跡をたどる

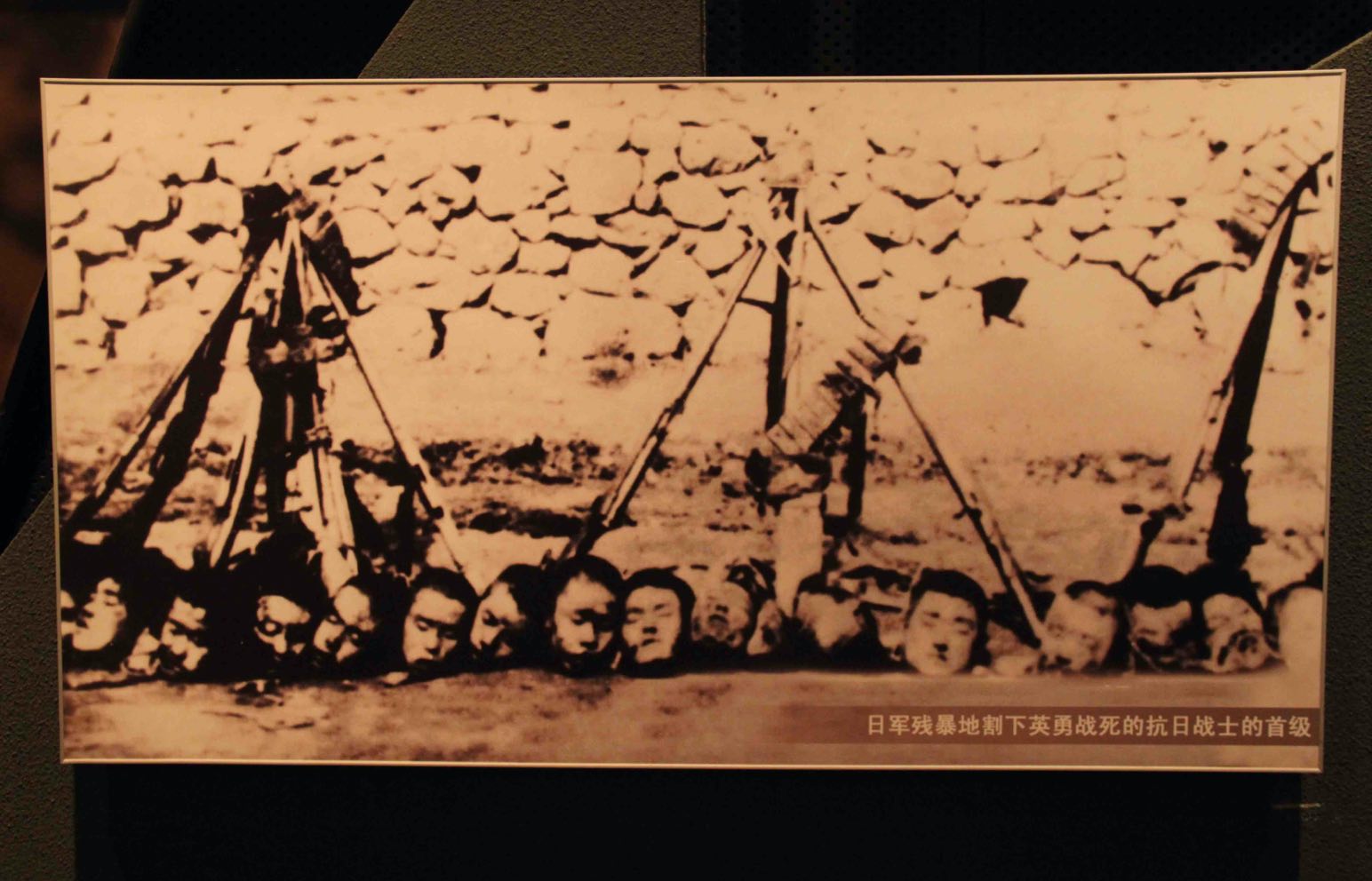

九一八歴史博物館@中国 -

8.日米2万人が散った激戦地へ

ペリリュー島戦跡群@パラオ -

9.エノラ・ゲイと原爆が飛び立った場所

テニアン島・ノースフィールド基地跡@北マリアナ諸島 -

10.ホロコースト600万人の犠牲者を悼む記念館

ヤド・ヴァシェム@イスラエル

1.アウシュヴィッツ・ビルケナウ国立博物館/Auschwitz-Birkenau State Museum

@ポーランド・オシフィエンチム

ホロコーストの記憶を継ぐ負の世界遺産

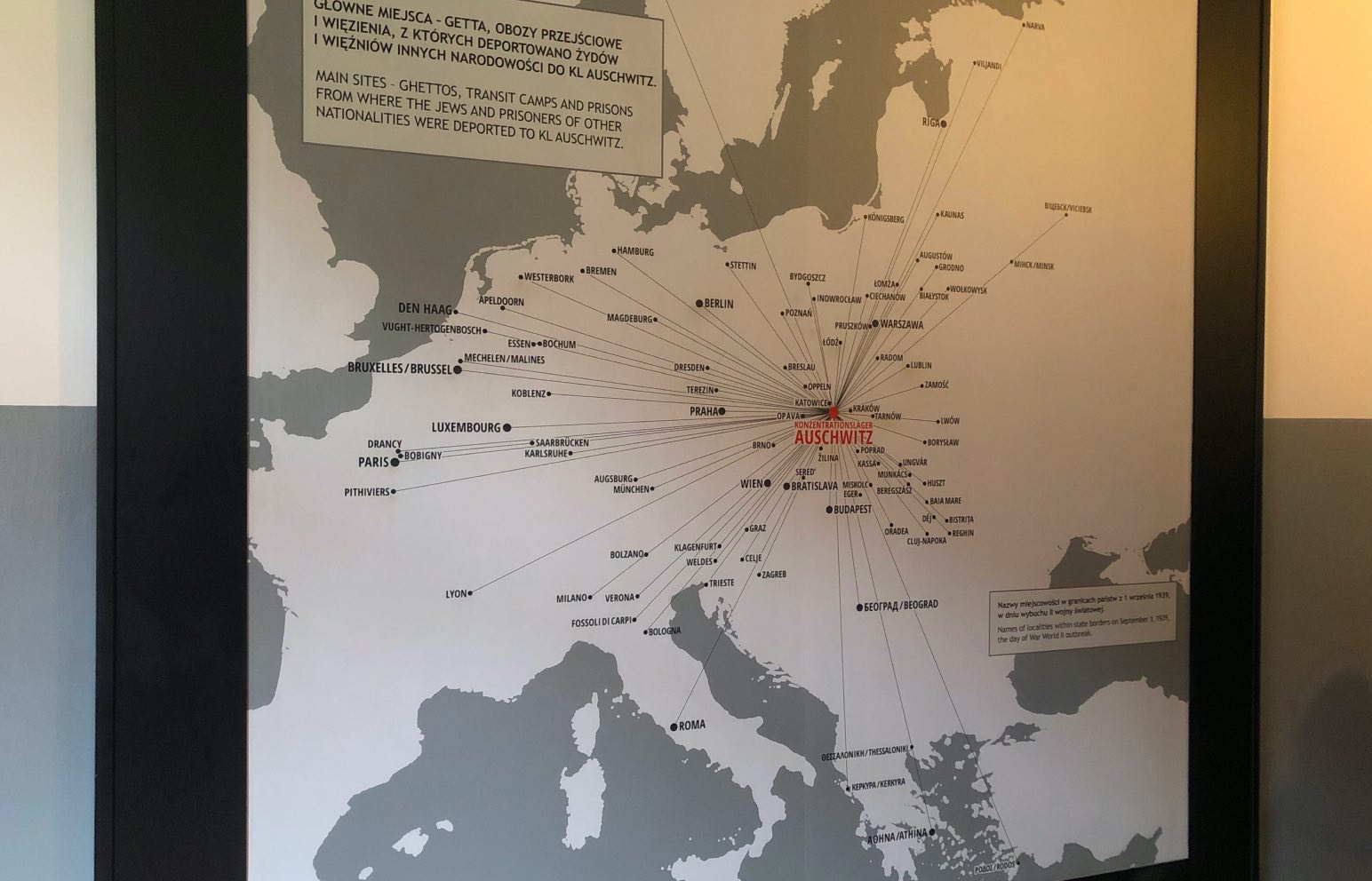

ナチ・ドイツが1940年にポーランドに設立した最大規模の強制収容所跡地を博物館にしている。第二次世界大戦中、110万人以上の人がここで命を奪われ、その9割がユダヤ人、ほかにポーランド人、ロマ、同性愛者なども殺害された。

この博物館は“負の世界遺産”として1979年にユネスコ世界遺産に登録され、二度と同じ過ちを繰り返さないための教育の場として、毎年200万人以上が各国から訪れている。広大な敷地内には2つの収容所があり、収容者の写真や私物、ガス室、焼却炉などが残され、当時の実相を物語る。見学の所要時間は4時間ほど。人類史上でもっとも暗い記憶がまざまざと残るこの博物館で平和の尊さを学びたい。

Information

アウシュヴィッツ・ビルケナウ国立博物館 Auschwitz-Birkenau State Museum

住所|Więźniów Oświęcimia 55, 32-600 Oświęcim, Poland

入場条件|

入場料……ガイド付きツアーは有料。無料の時間枠もある。

営業時間……1月・11月7:30〜15:00(2月〜16:00、3月・10月〜17:00、4月・5月・9月18:00、6月・7月・8月〜19:00、12月〜14:00)

休館日……1月1日、12月25日、イースターサンデー

*事前にオンラインで入場パスの取得が必要

-

HP

-

Instagram

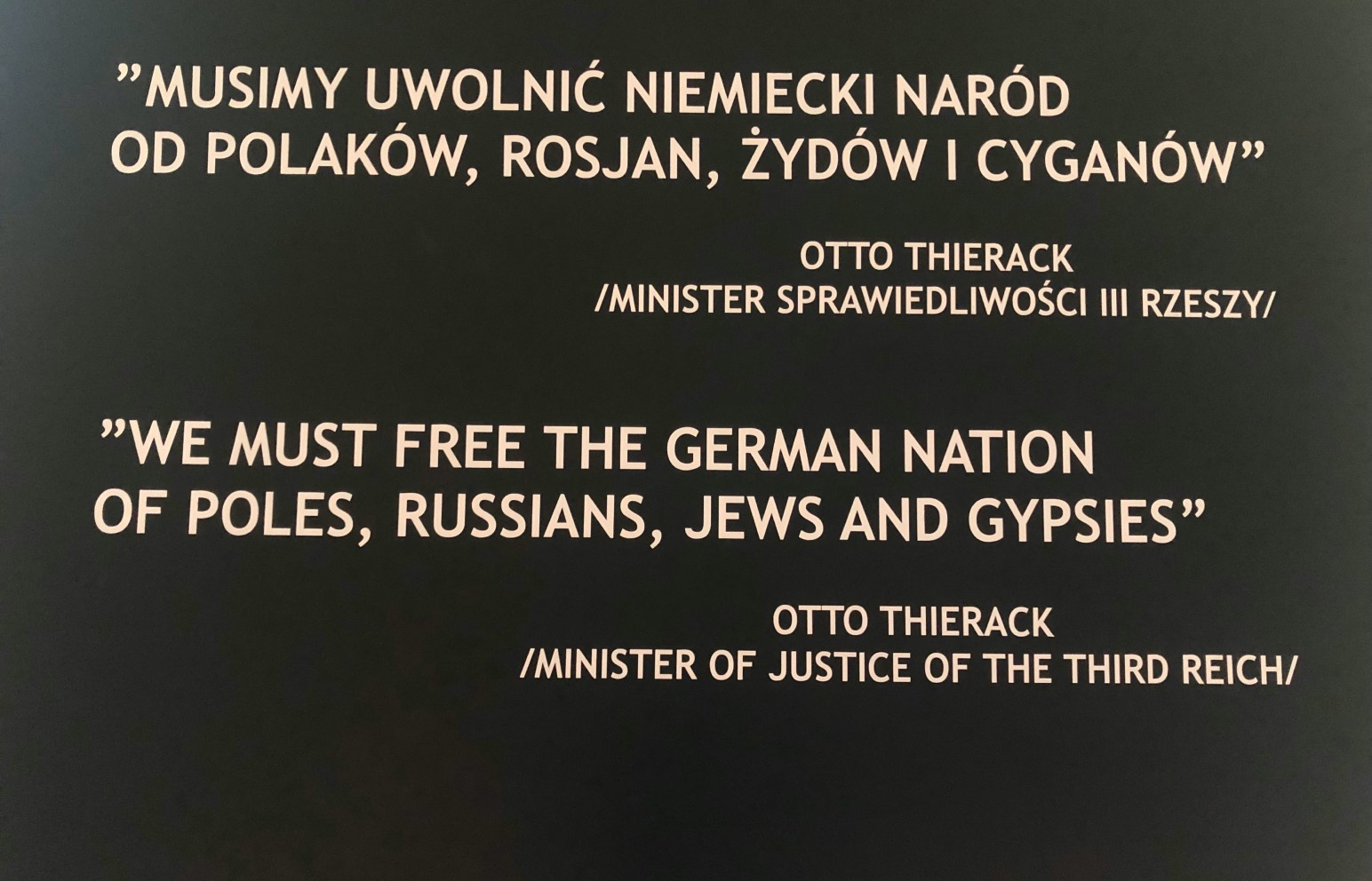

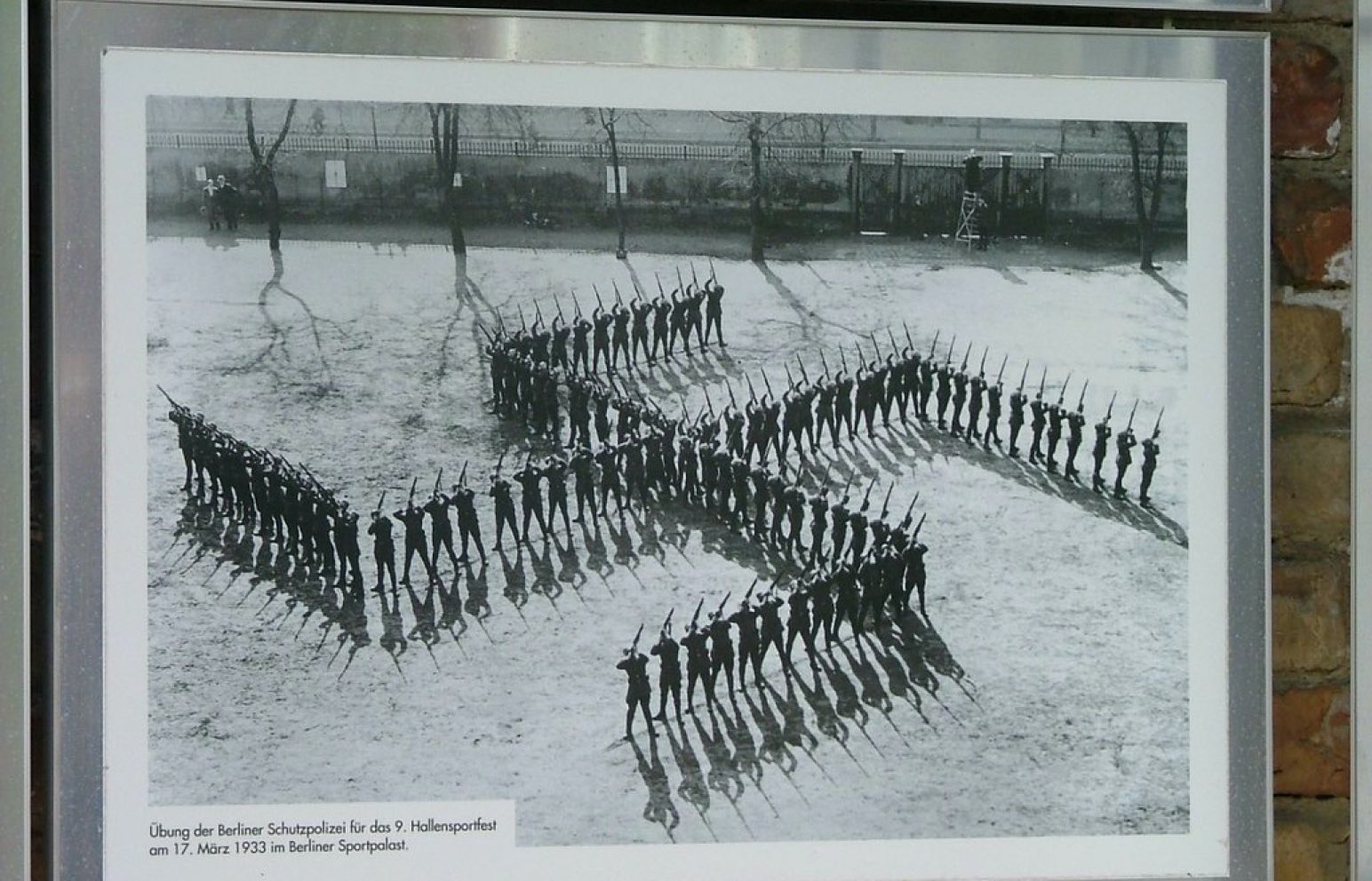

2.テロのトポグラフィー/Topography of Terror

@ドイツ・ベルリン

ゲシュタポ本部跡で知るナチ恐怖政治の実態

ベルリン中心部でナチ・ドイツの恐怖政治の実態を展示する野外博物館。1933年から1945年にかけて、この場所にはゲシュタポ(秘密警察)、SS(親衛隊)、国家保安本部などの本部が集中し、まさにナチによる恐怖政治の拠点が置かれていた。現在は、発掘されたゲシュタポの地下牢跡と、ナチ時代の記録を展示するドキュメントセンターとして無料公開されている。

また、敷地の横には数百メートルに渡るベルリンの壁も現存。東西統一の際にハンマーで激しく叩かれた跡なども残されている。ナチ・ドイツと冷戦という二つの恐怖“terror”を、肌で感じられる場所だ。

Information

テロのトポグラフィー

Topography of Terror

住所|Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin, Germany

入場条件|

入場料……無料

営業時間…… 毎日10:00〜20:00

休館日……12月24日、12月31日〜1月1日

-

HP

-

Instagram

3.ノルマンディー上陸作戦の遺跡群/D-Day Landing Sites in Normandy

@フランス・ノルマンディー地方

史上最大規模の上陸作戦の舞台を歩く

約200万人の連合軍により実行された史上最大規模の上陸作戦の舞台、それがフランス・ノルマンディーだ。1944年6月6日(D-Day)、連合軍はドーバー海峡を渡って、ノルマンディー海岸に上陸。その後はパリに進撃し、西ヨーロッパ解放の転機を掴んだ。

激戦となったオマハビーチ、ユタビーチなど5 つの上陸海岸には、当時を物語る記念碑や博物館が点在。「カーン記念博物館」や「バイユー・ノルマンディー戦い博物館」では、作戦の全貌などが詳しく学べる。ほか、ドイツ軍砲台ロング・シュル・メールやマルベリー港の遺跡なども現存し、戦争を今に伝える重要な遺跡群が数多く見られる。

Information

ノルマンディー上陸作戦の遺跡群

D-Day Landing Sites in Normandy

住所|Various locations in Normandy, France

入場条件|

海岸……24時間開放・無料

博物館 施設により異なる(カーン記念博物館などは有料)

4.パールハーバー歴史地区/Pearl Harbor Historic Sites

@アメリカ・ハワイ

ハワイで太平洋戦争の終始を目撃する

日本軍による真珠湾攻撃の現場で、太平洋戦争の発端となった場所。現在も米軍基地として機能しつつ、複数の記念館や博物館が立ち並ぶ歴史スポットとなっている。

1941年12月8日(現地時間では7日)の攻撃で沈んだ戦艦アリゾナの真上には「アリゾナ記念館」が建てられ、米軍の重要な鎮魂の場になっている。一方、「戦艦ミズーリ記念館」では、1945年9月2日に日本が降伏文書に調印したミズーリの甲板を見学できるなど、太平洋戦争の始まりと終わりを同時に体感できる。

「潜水艦ボーフィン号」では、潜水艦内や日本の特攻潜水艇「回天」などが、「太平洋航空博物館」では歴代の戦闘機や修復されたゼロ戦などが展示されている。日本が関与した歴史現場として、平和学習の意義は大きい。

Information

パールハーバー歴史地区

Pearl Harbor Historic Sites

住所|1 Arizona Memorial Place, Honolulu, HI 96818, USA

入場条件|

入場料……歴史地区への立ち入りは無料(一部施設は有料)

ビジターセンターは7:00~17:00(年中無休、12/25、1/1 除く)

-

HP

-

Instagram

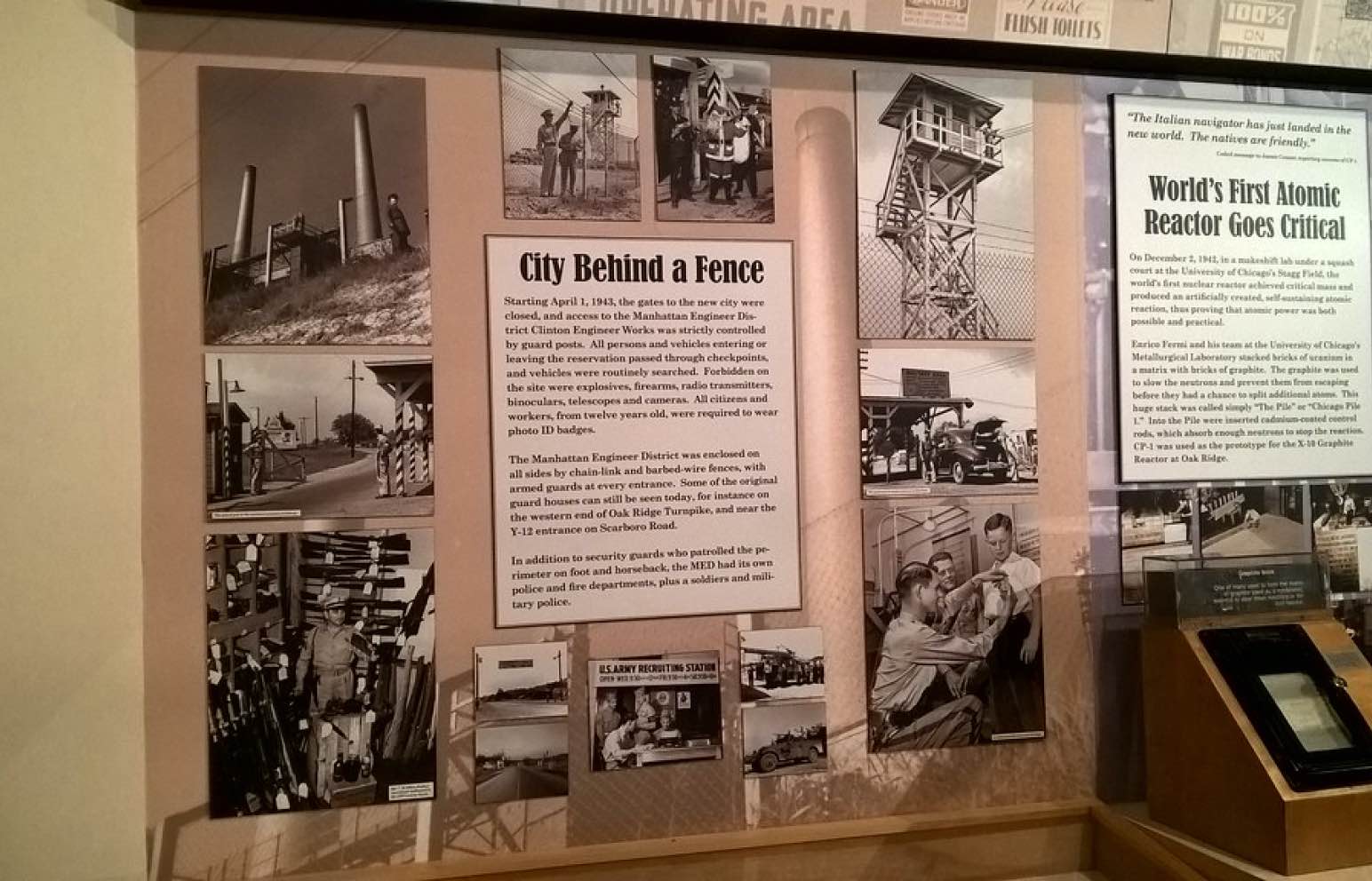

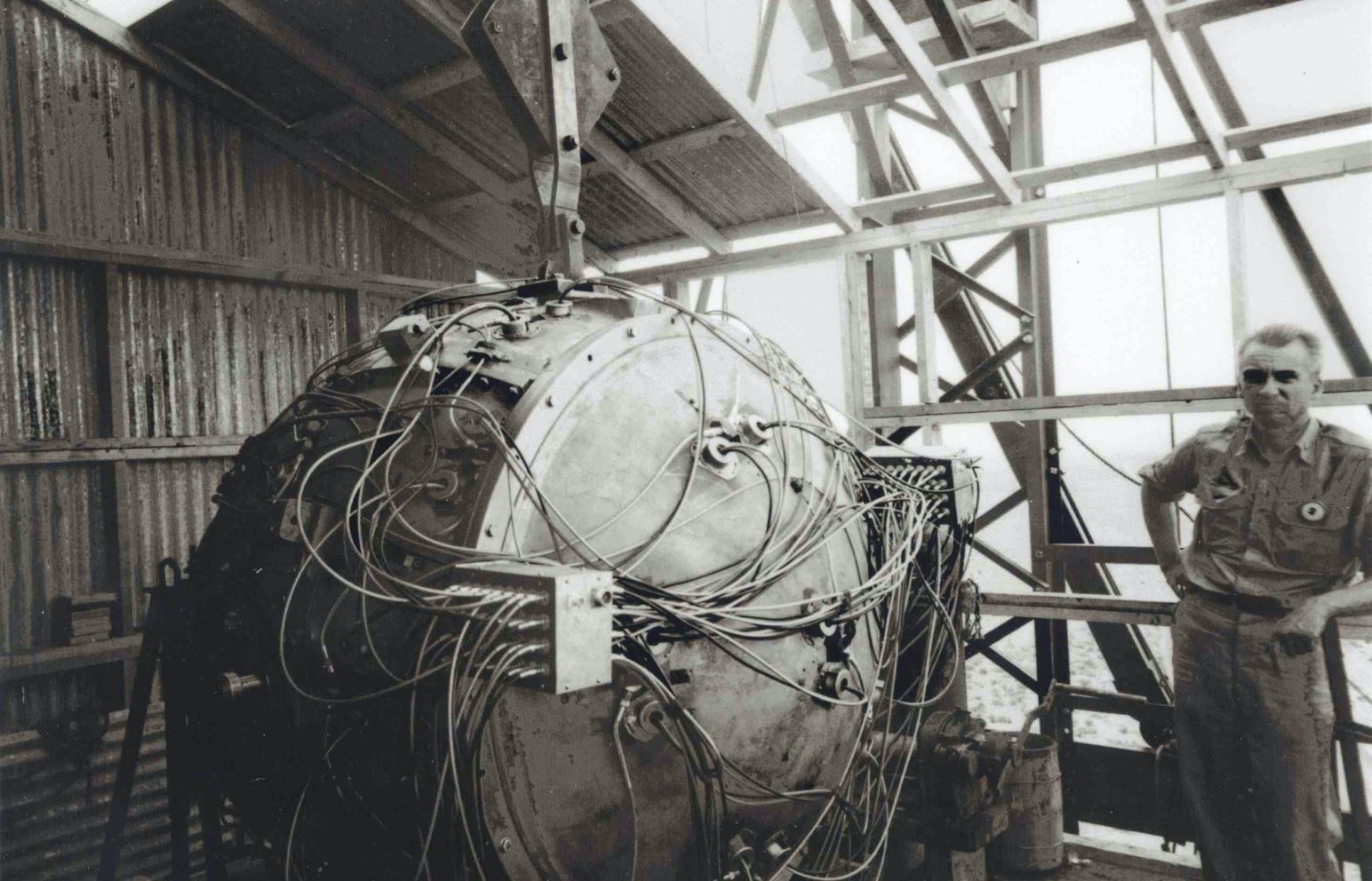

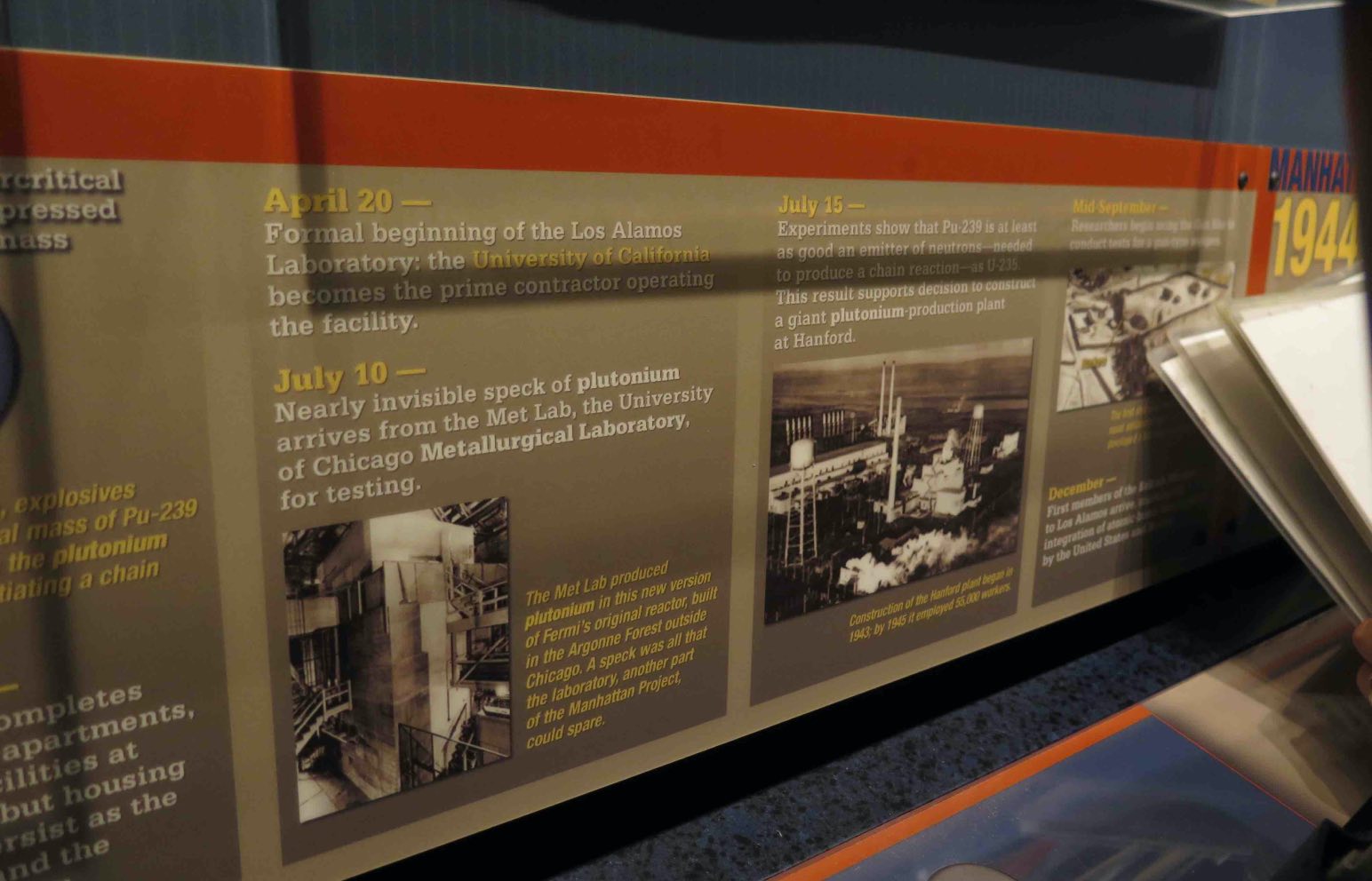

5.ブラッドベリー科学博物館/Bradbury Science Museum

@アメリカ・ニューメキシコ州ロスアラモス

アメリカからみた原子爆弾

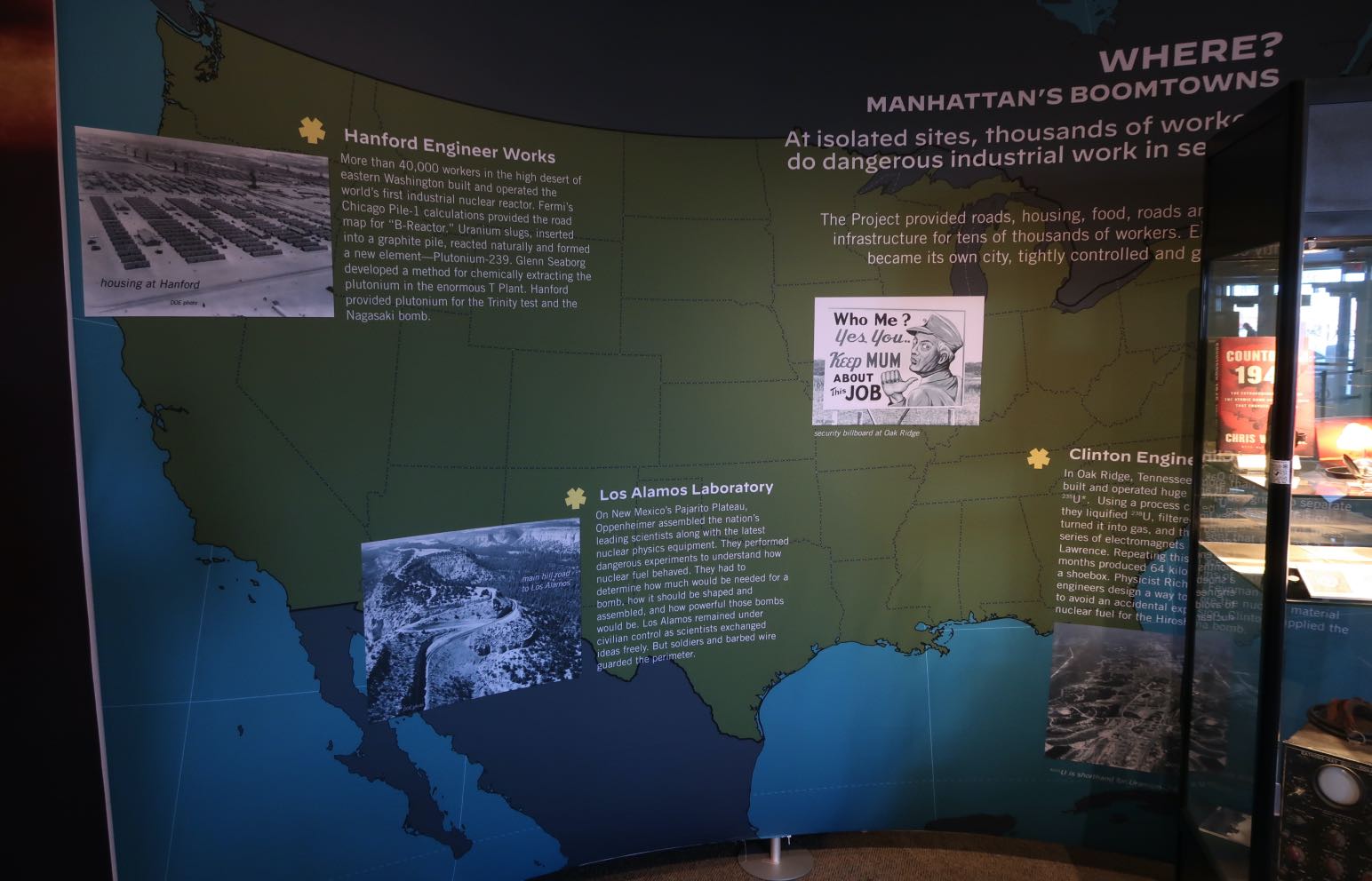

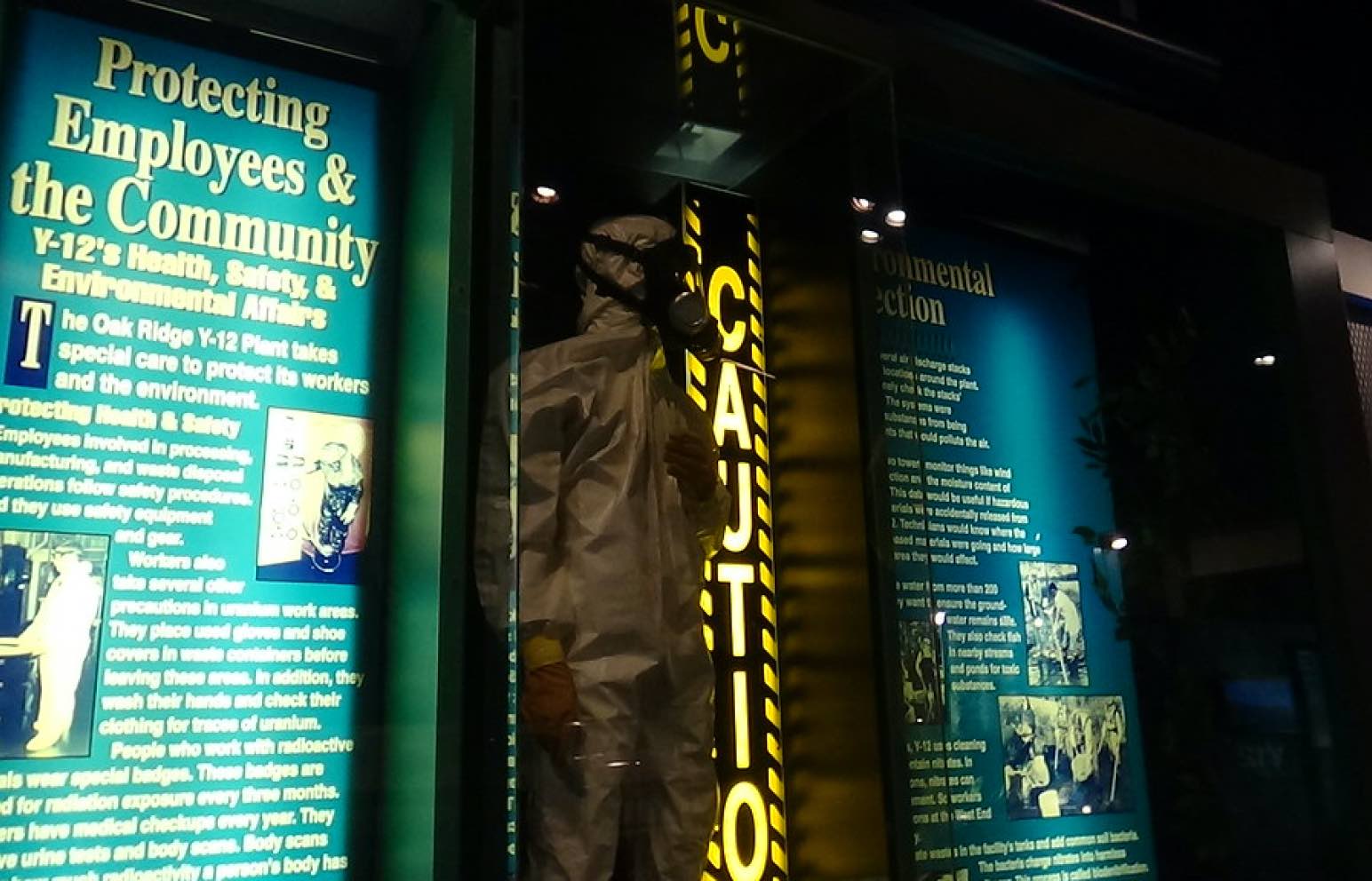

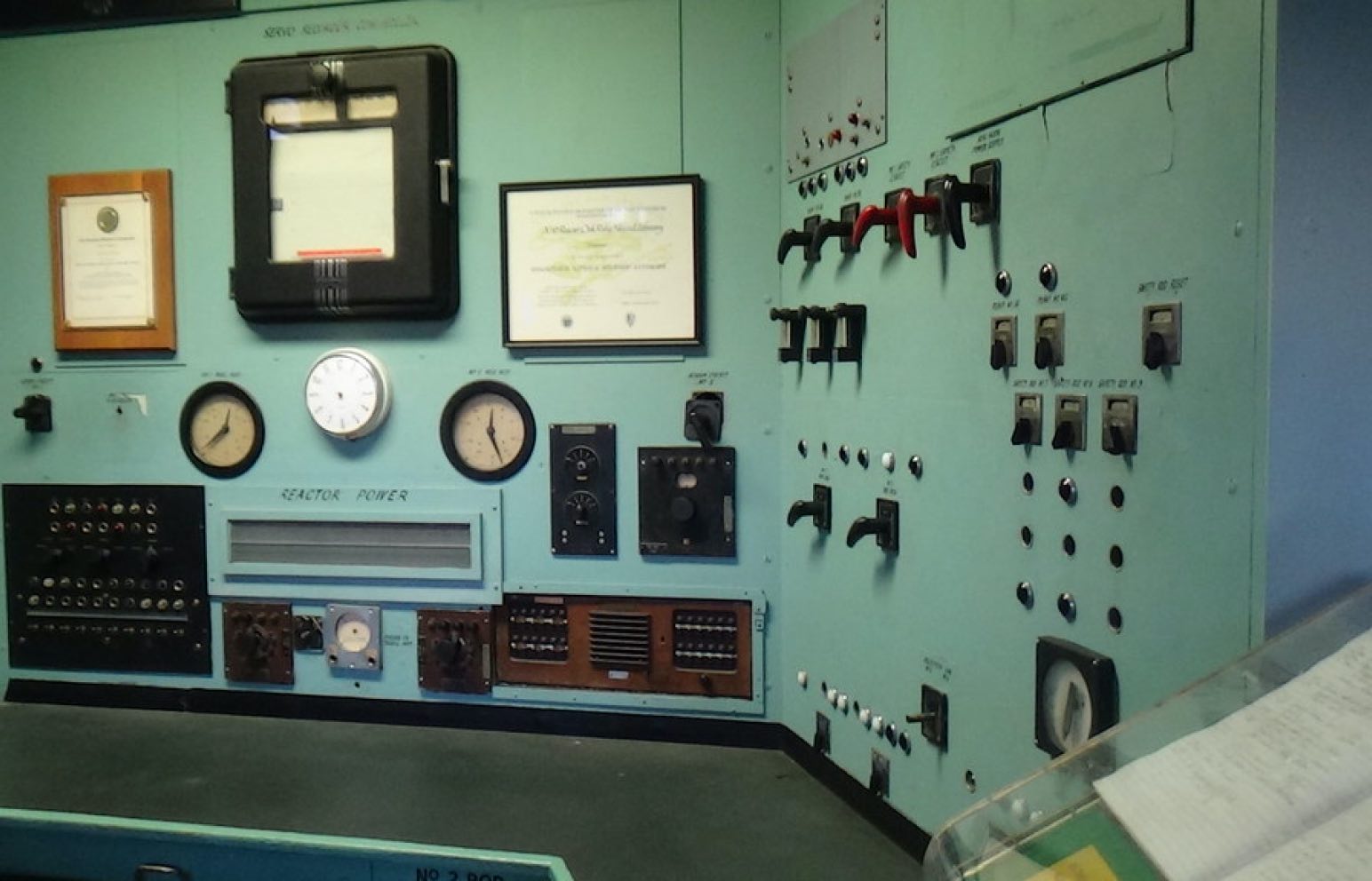

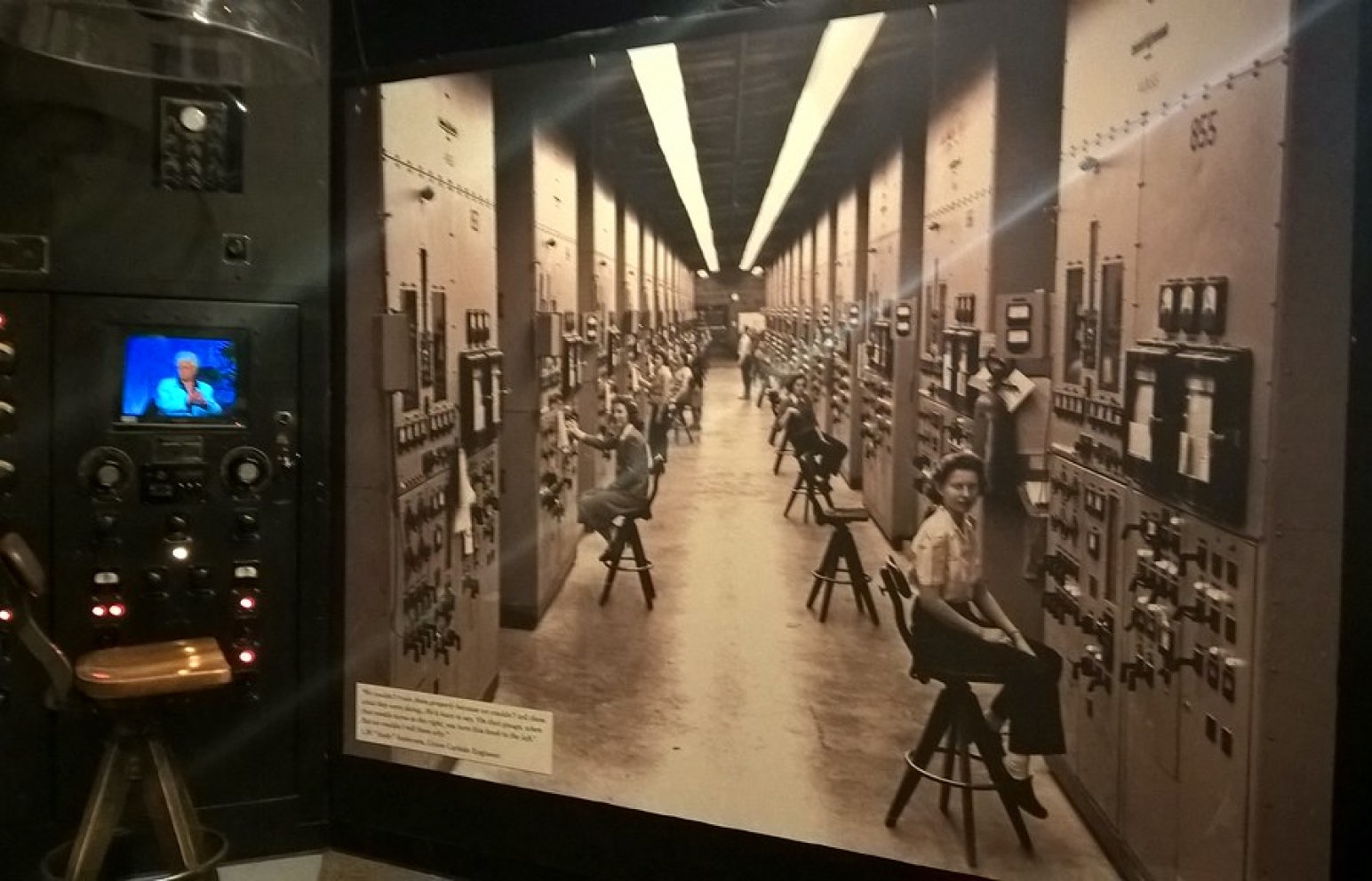

人類史上、もっとも重要かつ論議を呼んだ科学プロジェクトといわれる「マンハッタン計画」。科学技術という切り口から、原子爆弾開発の歴史を学べる貴重な施設がここ。核兵器開発の拠点となったロスアラモス研究所内に設置された「ブラッドベリー科学博物館」だ。

核分裂の原理から実際の爆弾製造の過程までを詳しく展示。広島に落とされた「Little Boy」、長崎の「Fat Man」の実物大模型のほか、「Gadget」(トリニティ実験装置)やオッペンハイマーをはじめとする科学者たちの証言、当時の機密文書なども公開。また、核の平和利用や核軍縮についても詳しく学べる。アメリカで原爆を考えさせる場所としては、ほかにも、1951年から核実験を行っていたネバダ核実験場や人類初の核実験を行ったトリニティ実験場にも近いネバダ州ラスベガスの国立核実験博物館や、マンハッタン計画でプルトニウムの生産拠点となって今も放射能汚染のあるワシントン州ハンフォードサイトといった街などがある。

Information

ブラッドベリー科学博物館

Bradbury Science Museum

住所|1350 Central Ave, Los Alamos, NM 87544, USA

入場条件|

入場料……無料

営業時間……火曜~土曜10:00~17:00、日曜13:00~17:00

休館日……月曜、感謝祭、クリスマス、元旦

6.国立第二次世界大戦博物館/The National WWII Museum

@アメリカ・ルイジアナ州ニューオーリンズ

年間100万人が訪れる米の戦争博物館

ヨーロッパ戦線から太平洋戦線まで、アメリカの視点から詳細に伝える世界有数の博物館。館内には、戦闘機や戦車、潜水艦などの実物展示に加え、4Dシアターなどの没入型体験施設も完備。戦争の記録映像はもちろん、激戦を生き抜いた兵士たちの体験談を聞くこともできる。

また、ノルマンディーのD-Day上陸作戦のジオラマや太平洋戦争の島々での激戦に関する圧巻の展示が並び、あらゆる人びとに戦争の規模と複雑さを訴える構成となっている。

今日では年間100万人以上が訪れる施設となり、TripAdvisorのおすすめの博物館として世界2位に選ばれた実績も。アメリカにおいて、もっとも重要な戦争博物館のひとつだ。

Information

国立第二次世界大戦博物館

The National WWII Museum

住所|945 Magazine St, New Orleans, LA 70130, USA[{{type}} Annotation]

入場条件|

入場料 大人……36ドル

営業時間……9:00~17:00

休み|マルディグラの日、感謝祭、クリスマス

*事前予約を推奨

-

HP

-

Instagram

7.九一八歴史博物館/918 History Museum

@中国・瀋陽

中国の視点から満州事変の軌跡をたどる

1931年9月18日に起きた南満州鉄道爆破(破柳条湖事件)の現場に建つ博物館。この事件から日本の関東軍が中国軍に攻撃をしかけ、日本が満州を占領下に置くこととなる(満州事変)。これが、その後15年間にわたる日中戦争のきっかけとなり、日本の第二次世界大戦の参戦にもつながっていく。

館内では、中国側の視点から満州事変が詳細に展示されている。2024年9月にリニューアルオープンし、事件の経緯や関東軍の動向、中国民衆の抵抗史を、立体模型や等身大人形なども加わった。

日本人にとっては重い歴史と向き合う場だが、展示には日本語訳もついていて理解しやすい。異なる史観に触れることで歴史認識の複雑さを実感できる貴重な場であり、多角的な視点で過去を検証することこそ、未来に向けた歩みの第一歩となりそうだ。

Information

九一八歴史博物館

918 History Museum (September 18th History Museum)

住所|遼寧省瀋陽市大東区望花南街46号46 Wanghua South Street, Dadong District, Shenyang, Liaoning Province, China

入場条件|

入場料……無料(身分証明書の持参が必要)

営業時間……9:00~17:00(季節によって異なる)

休館日……月曜

*事前予約推

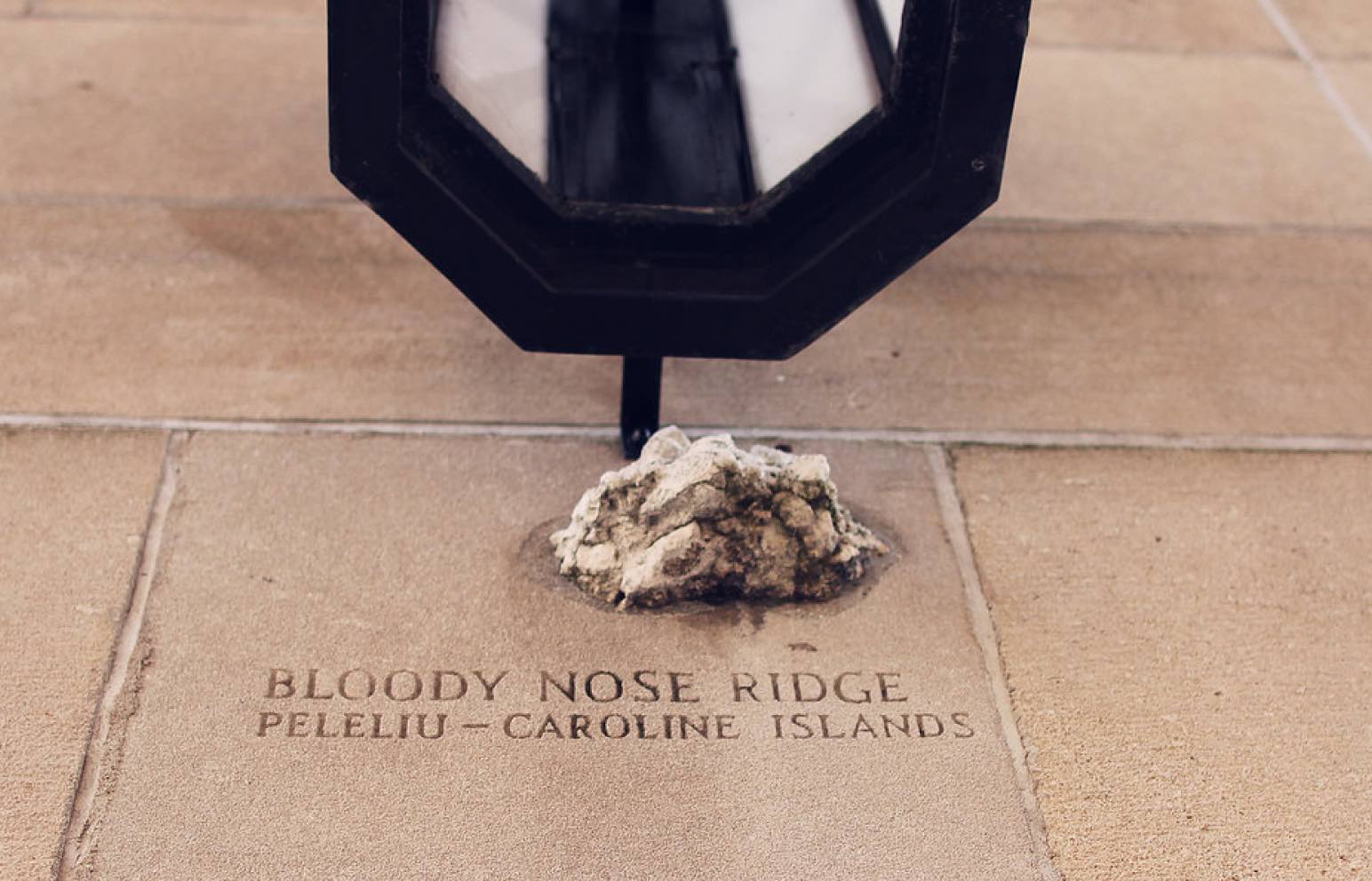

8.ペリリュー島戦跡群/Peleliu Battlefield Sites

@パラオ

日米2万人が散った激戦地へ

1944年9月から11月にかけて太平洋戦争屈指の激戦地となった島。日本軍、米軍それぞれが約1万人の死傷者を出したといわれ、戦車や砲台の残骸、洞窟陣地、トーチカ、兵士たちのヘルメットなど、多くの戦跡が残されている。

日米両軍の慰霊碑が建立され、戦没者への哀悼の念をこめて、現在も多くの人びとが訪れる。2024年には「第二次世界大戦記念博物館」もオープンし、戦闘の詳細や兵士たちの証言を学べるように。

現在はパラオ政府が戦跡保存を進め、戦争の実相を後世に伝える貴重な場に。美しい珊瑚礁に潜む戦争の痕跡が、平和の尊さを強く訴えかけてくる。

Information

ペリリュー島戦跡群

Peleliu Battlefield Sites

住所|Peleliu Island, Republic of Palau

入場条件|

入場料……ペリリュー島観光税25ドル

営業時間……日中随時見学可能ツアー参加推奨

-

HP

-

Instagram

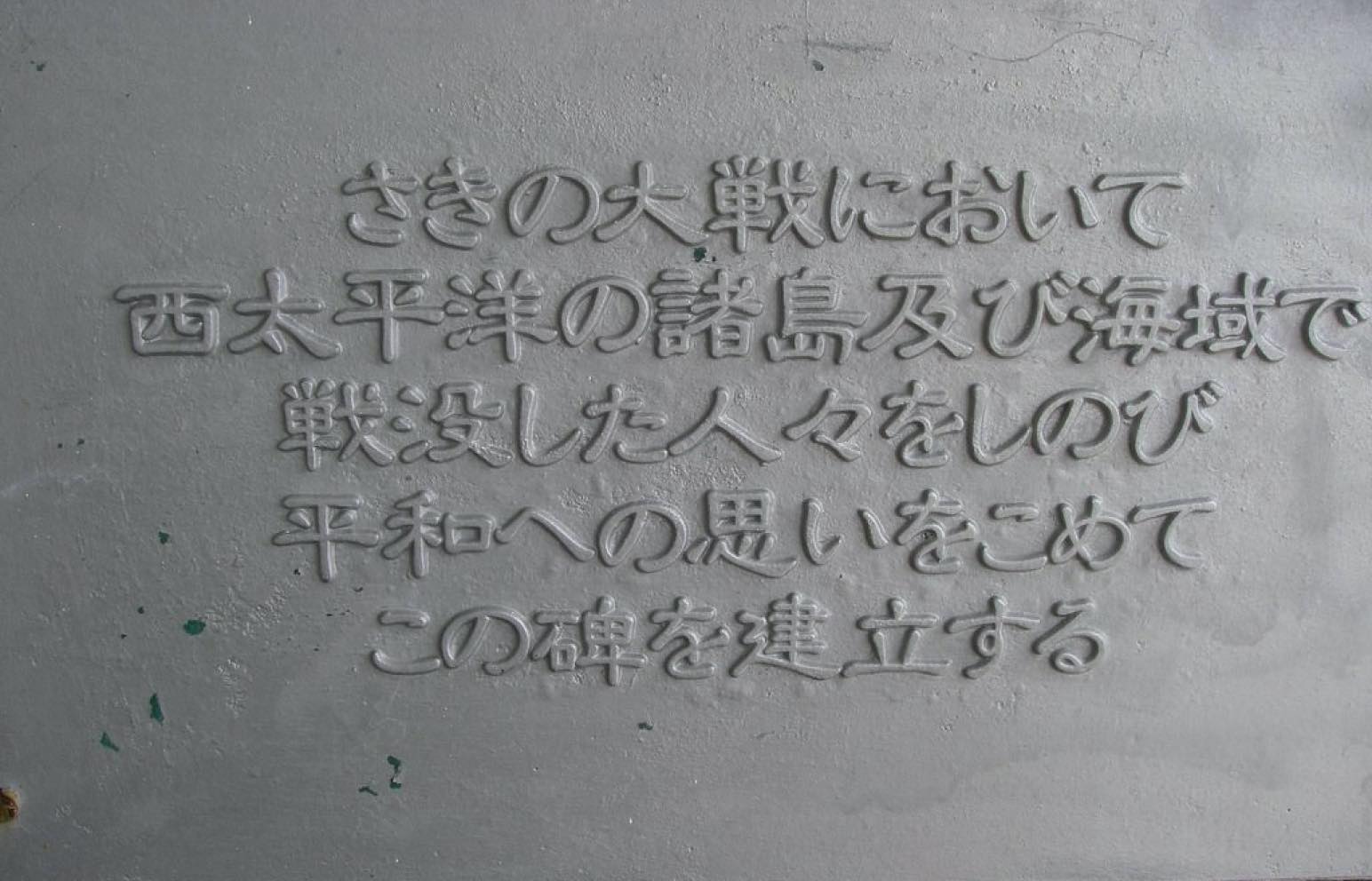

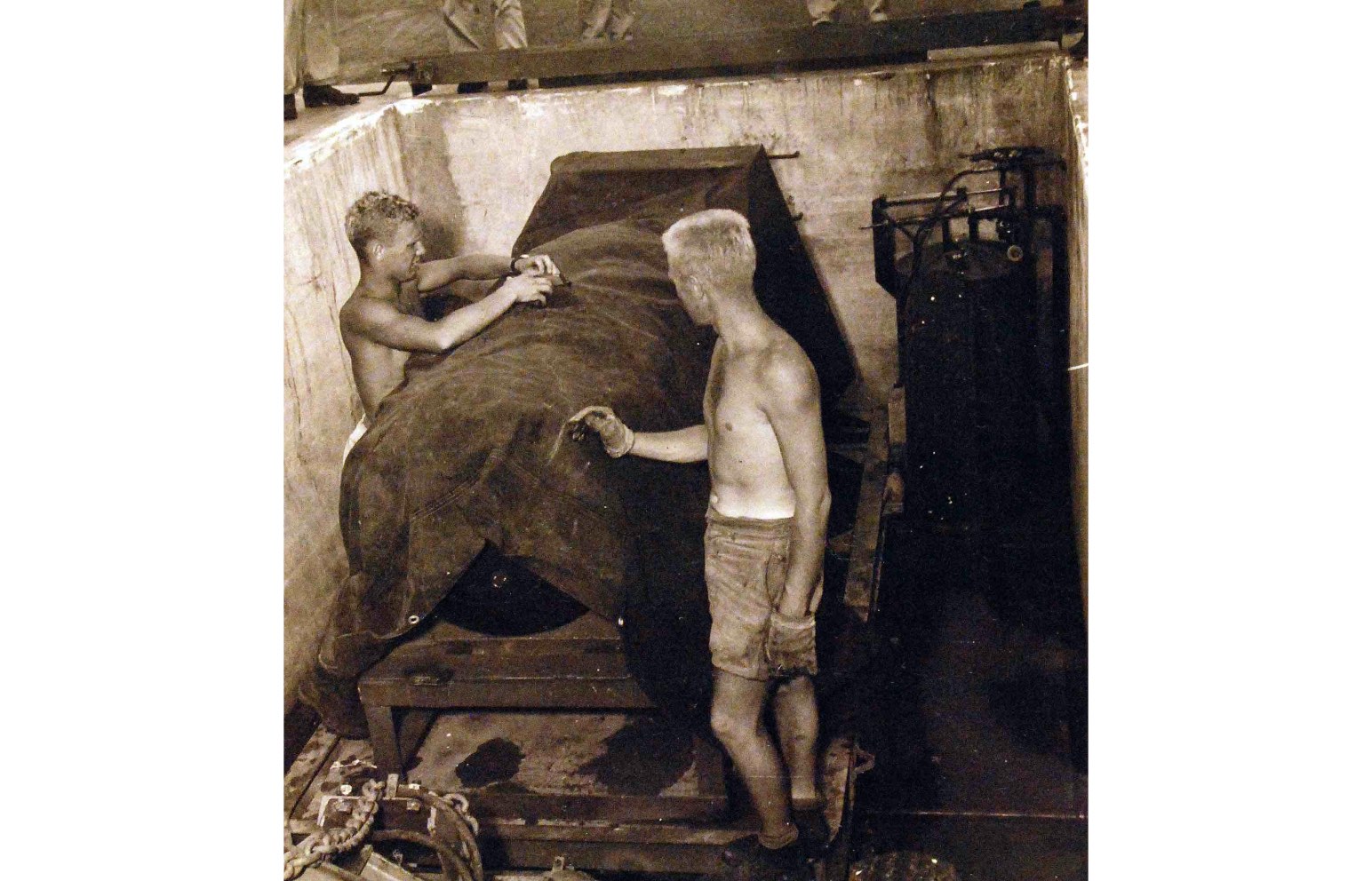

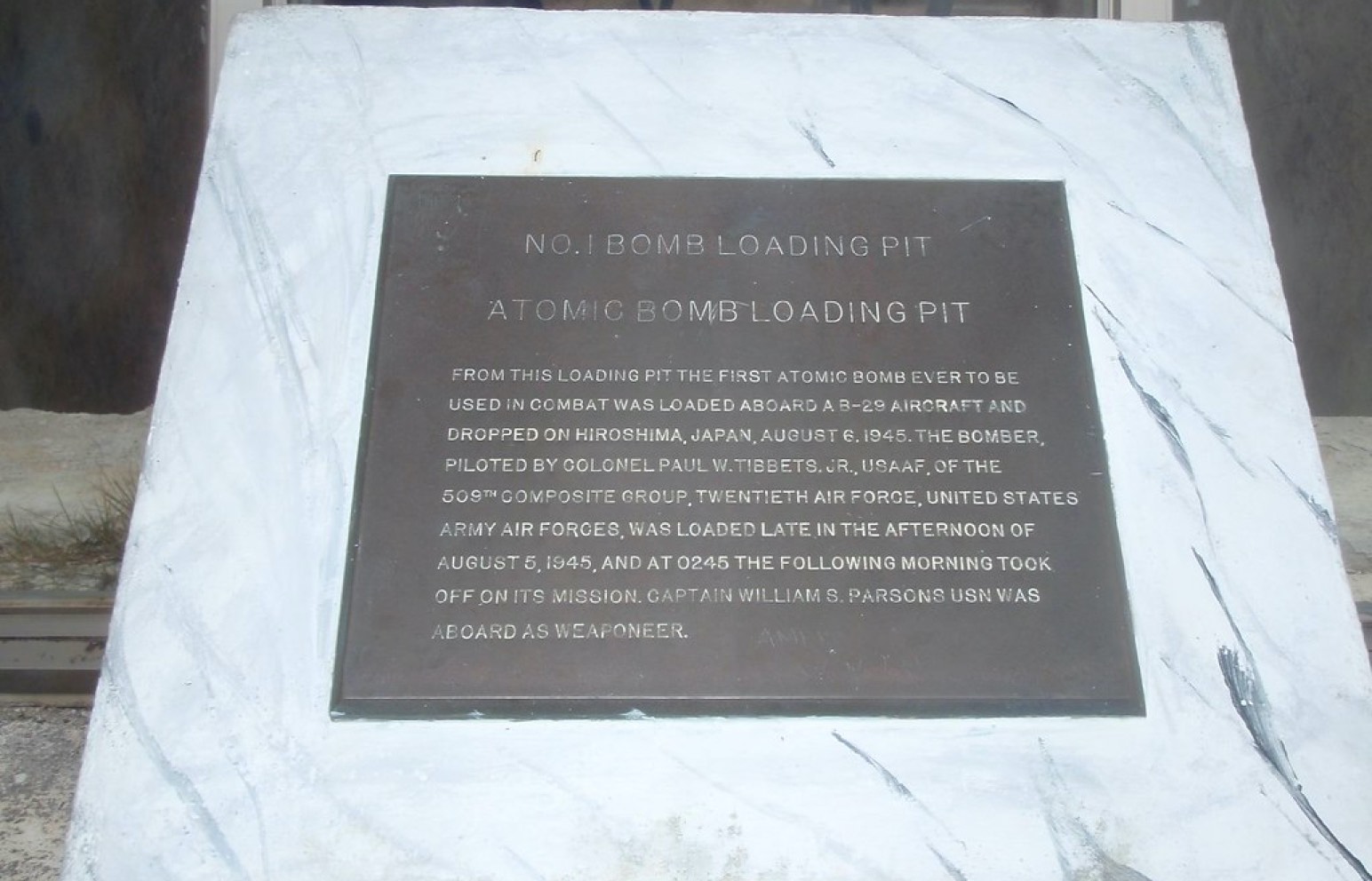

9.テニアン島・ノースフィールド基地跡/Tinian North Field Airbase Ruins

@アメリカ・北マリアナ諸島

エノラ・ゲイと原爆が飛び立った場所

北マリアナ諸島の一部として美しい自然に囲まれているが、人類史上でもっとも重大な軍事作戦の舞台となった島。1945年8月には、島内のノースフィールド基地で原子爆弾「Little Boy」と「Fat Man」が組み立てられ、B-29爆撃機のエノラ・ゲイとボックスカーが、広島と長崎に向けて飛び立った。

現在も当時使われた4本の滑走路と原爆ピット(組み立て場所)が現存し、核時代の始まりを物語る。近くには「原爆の碑」が建立され、犠牲者への慰霊と平和への祈りが込められている。途方もなく重い現実から平和の尊さを学ぼうと、世界中からの訪問者が絶えない。

Information

テニアン島・ノースフィールド基地跡

Tinian North Field Airbase Ruins

住所|Tinian Island, Commonwealth of the Northern Mariana Islands

入場条件|

入場料……無料

営業時間……見学可能(米軍の演習時は封鎖される)

*ツアー参加推奨

10.ヤド・ヴァシェム/Yad Vashem

@イスラエル・エルサレム

ホロコースト600万人の犠牲者を悼む記念館

ナチ・ドイツによるユダヤ人大虐殺で犠牲になった約600万人のユダヤ人を追悼するイスラエルの国立記念館。館内には歴史博物館や美術館などがあり、「名前の広間」には約270万枚にわたるホロコーストの証言と犠牲者一人ひとりの名前、運命が記録されている。

また、自ら命の危険を冒して迫害からユダヤ人を守った人びとは「諸国民の中の正義の人」として顕彰され、日本の外交官・杉原千畝氏も含まれている。

こうした展示を見終えたとき、彼らの勇気が遠い昔の美談ではないことに気づく。今この瞬間にも、世界各地で続く差別、偏見、暴力を前にして、私たちは同じ選択を迫られている。

Information

ヤド・ヴァシェム@イスラエル

Yad Vashem

住所|Har Hazikaron, Jerusalem 9103401 Israel Har Hazikaron, Jerusalem

9103401 Israel

入場条件|

入場料……無料(事前予約必須・10歳未満入場禁止)

営業時間……月曜、木曜9:00〜19:30(火曜、水曜、日曜〜16:00/金曜・祝日前日〜13:00)

休館日……土曜、ユダヤ教の祝日、休日

-

HP

-

Instagram

日本国内に80カ所以上ある、平和に関する博物館や美術館。世界のなかでも、この数は群を抜いて多いという。原爆、特攻隊、帰還者、慰安婦など、さまざまな切り口から戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えるミュージアムを見ていこう。

text:ANNA HASHIMOTO

1/広島平和記念資料館、平和記念公園@広島

第二次世界大戦の終戦から10年後、1955年に設立された広島平和記念資料館。「被爆の実相を理解できること」を目指し、被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や絵などの展示を通して、1945年8月6日に広島で何が起こったのかを伝えている。

本館と東館があり、それぞれ2019年と2017年にリニューアルされた。常設展は、東館の原爆が投下される前の広島の日常から始まり、本館の一瞬にして無差別に多くの命が奪われた惨状へとつづく。犠牲となった被爆者の遺影、そして遺品。血痕と見られる染みが滲み、ボロボロに破れた制服や帽子などが、核兵器の恐怖や非人道性を静かに物語る。平和記念公園が見渡せるガラス張りのギャラリーを抜けて東館へ戻ると、核兵器の危険性、そして広島の復興や平和運動など、平和への訴えへと展開する。1955年の開館から2024年度までの来場者は、約8014万人。来場者の胸に何を残してきたのだろうか。

広島は建築でも平和を語りかける。平和記念公園と平和記念資料館は、どちらも丹下健三が設計。丹下は広島で高校時代を過ごし、原爆投下と同じ日に故郷・今治の空襲で母を失った。

撤去が議論されていた原爆ドームも、当時の姿をそのまま残すことで、被爆の悲惨さを伝えている。

Information

広島平和記念資料館

住所

入館料

営業時間

休館日

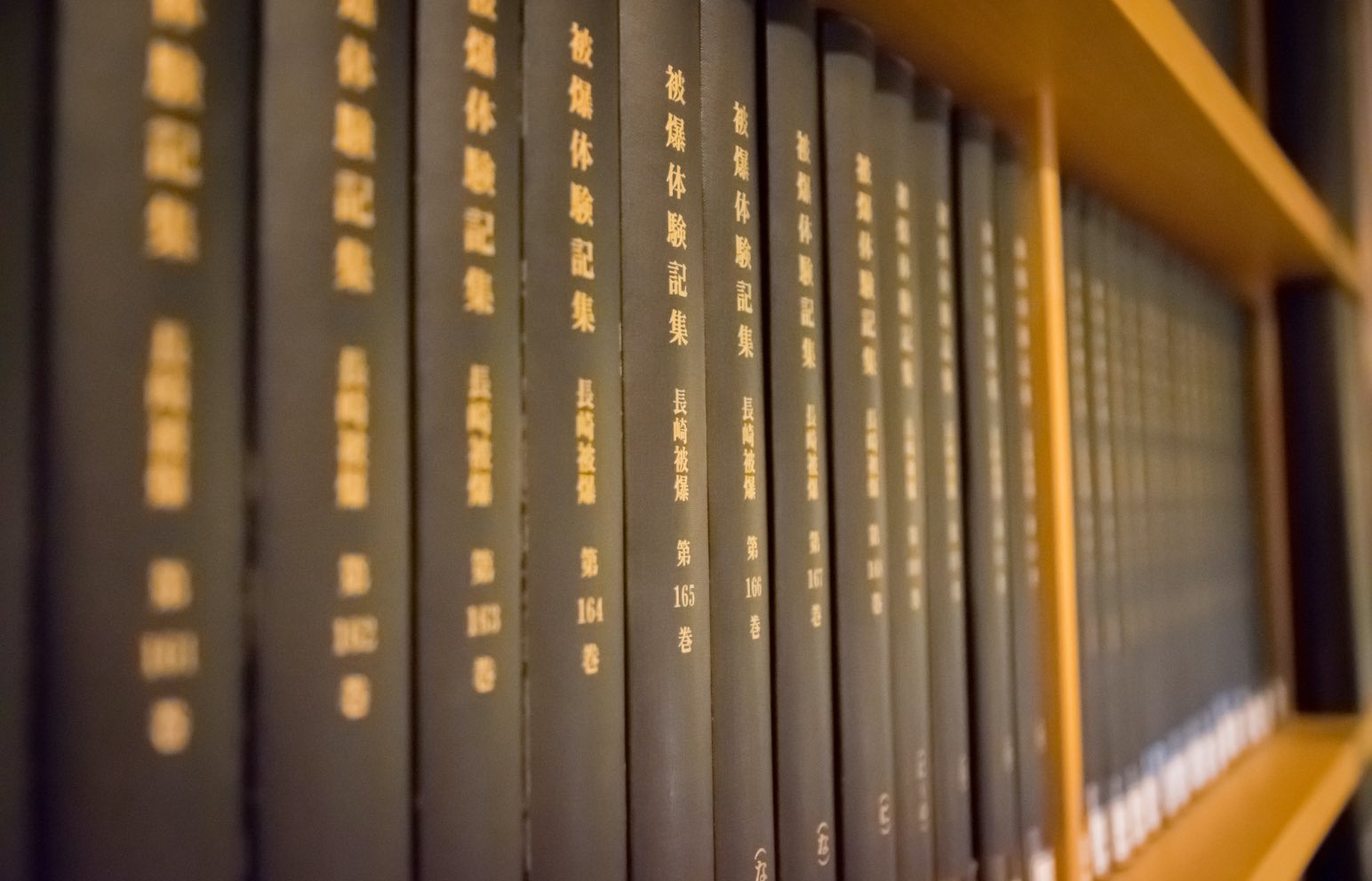

2/国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館@長崎

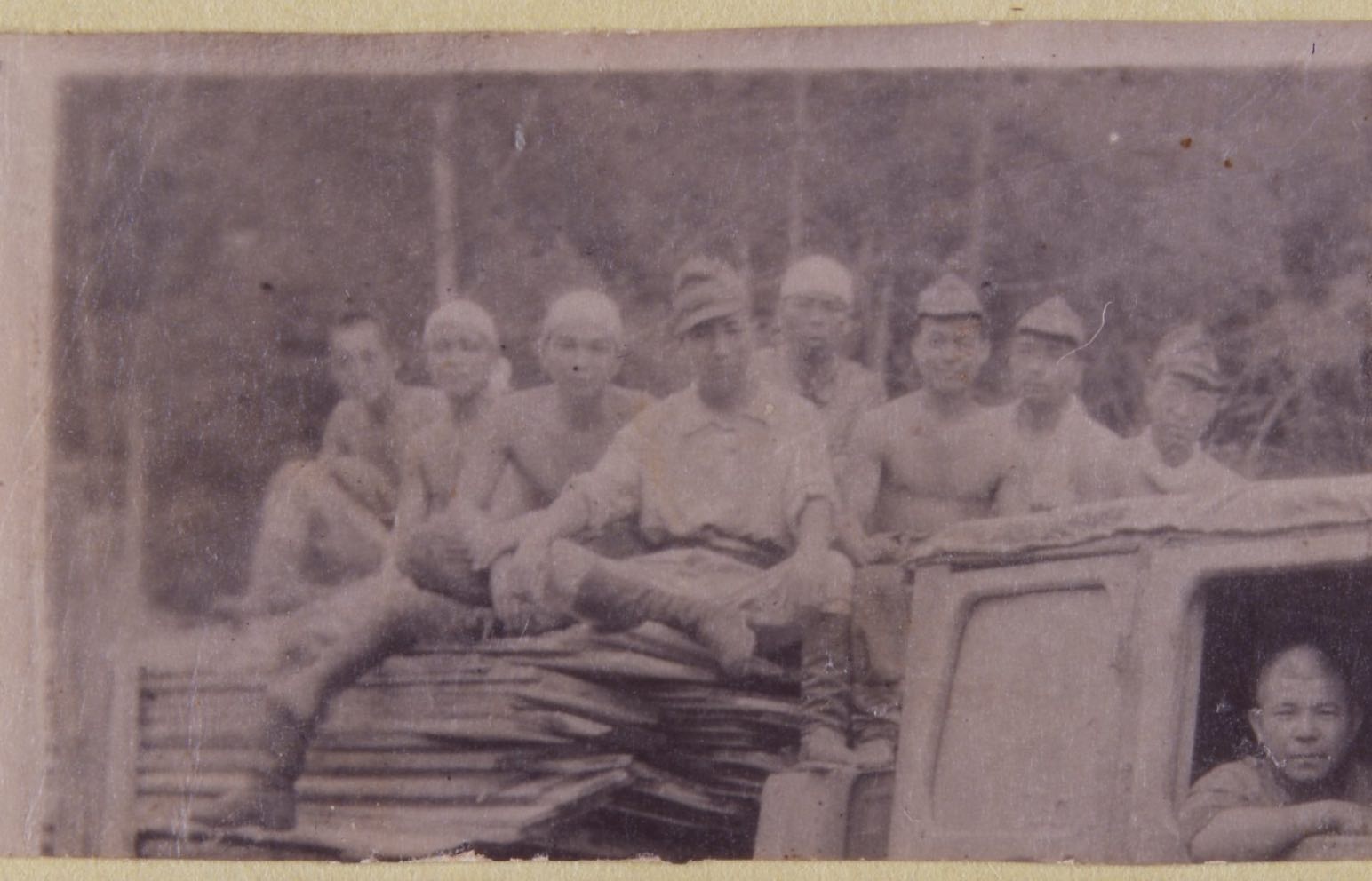

原子爆弾により亡くなったすべての人びとを追悼するため、2003年に開館。建物は原爆死没者の名簿が納められた追悼空間を中心にして構成されている。追悼空間は、死没者の追悼と平和祈念を静かに行っていただくための空間であり、学校等の平和学習の場所としても利用されている。

遺影・手記閲覧室では、被爆者の約10万件の手書きの体験記などが公開されている。また、原爆死没者の遺影や証言映像などがデータベース化されており、館内で検索・閲覧・視聴することができる。来場者は、平和へのメッセージを記して登録し、将来に残すことができるようになっている。

展示や追悼空間は地下1階と地下2階にあり、屋外に開けた地上部には緑に囲まれ、水をたたえる大きな水盤が置かれている。夜になると約7万の明かりが灯り、水を求めて亡くなった被爆者を悼む。

Information

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館

住所

入場料

営業時間

休館日

3/ひめゆり平和祈念資料館@沖縄

太平洋戦争末期、激しい地上戦が行われた沖縄。死者数は約20万人、そのうち約12万人が沖縄住民だったという(その内、28,000あまりの沖縄県民が、軍人や軍属として日本軍に動員された)。当時の沖縄県民の約4分の1の人たちが命を落としたことになる。

「ひめゆり学徒隊」は今はなき沖縄師範学校女子部と県立第一高等女学校から動員された女生徒による学徒隊で、沖縄陸軍病院で、負傷兵の看護や死体埋葬、食料や水の運搬などにあたっていた。戦況が傾き、学徒隊に解散命令が出たあと、アメリカ軍の包囲網の中に放り出されるかたちとなった女生徒たち。投降も許されず、生徒・教師240人のうち半数以上の136人が死亡した。

「ひめゆり平和祈念資料館」は、ひめゆり学徒隊の生存者を含む「ひめゆり同窓会」が、資金を集めて1989年に設立した施設。証言映像や当時の写真、壕の実物大模型などを通して、ひめゆり学徒隊が体験した沖縄戦の実相を伝える。ひめゆりの塔は、ひめゆりの生徒や教師のための慰霊碑であり、もっとも多くの犠牲者を出したガマ(鍾乳洞)の上に静かに佇んでいる。

Information

ひめゆり平和祈念資料館

住所

入場料

営業時間

休館日

4/知覧特攻平和会館@鹿児島

旧知覧飛行場の一角に、1987年に建てられた「知覧特攻平和会館」。特攻隊員の遺影や遺書などを通して、戦争の悲惨さや命の尊さ、平和の大切さを次の世代に伝えている。出撃前に家族や恋人にあてた手紙や遺書が並び、また零式艦上戦闘機や兵舎の復元建物などが展示されている。

特攻とは、太平洋戦争中に日本が行った「特別攻撃」のこと。航空機や潜水艦に爆弾を詰めて、敵の船に体当たりして、沈没させることを目的としていた。知覧には特攻の出撃基地である知覧飛行場があり、ここから沖縄戦に向けて多くの特攻隊が出撃し、439人の特攻隊員が命を落とした。特攻隊員は、17歳から32歳の男性で、学生や幼い子どものいる父親もいた。

Information

知覧特攻平和会館

住所

入場料

営業時間

休館日

5/原爆の図 丸木美術館@埼玉

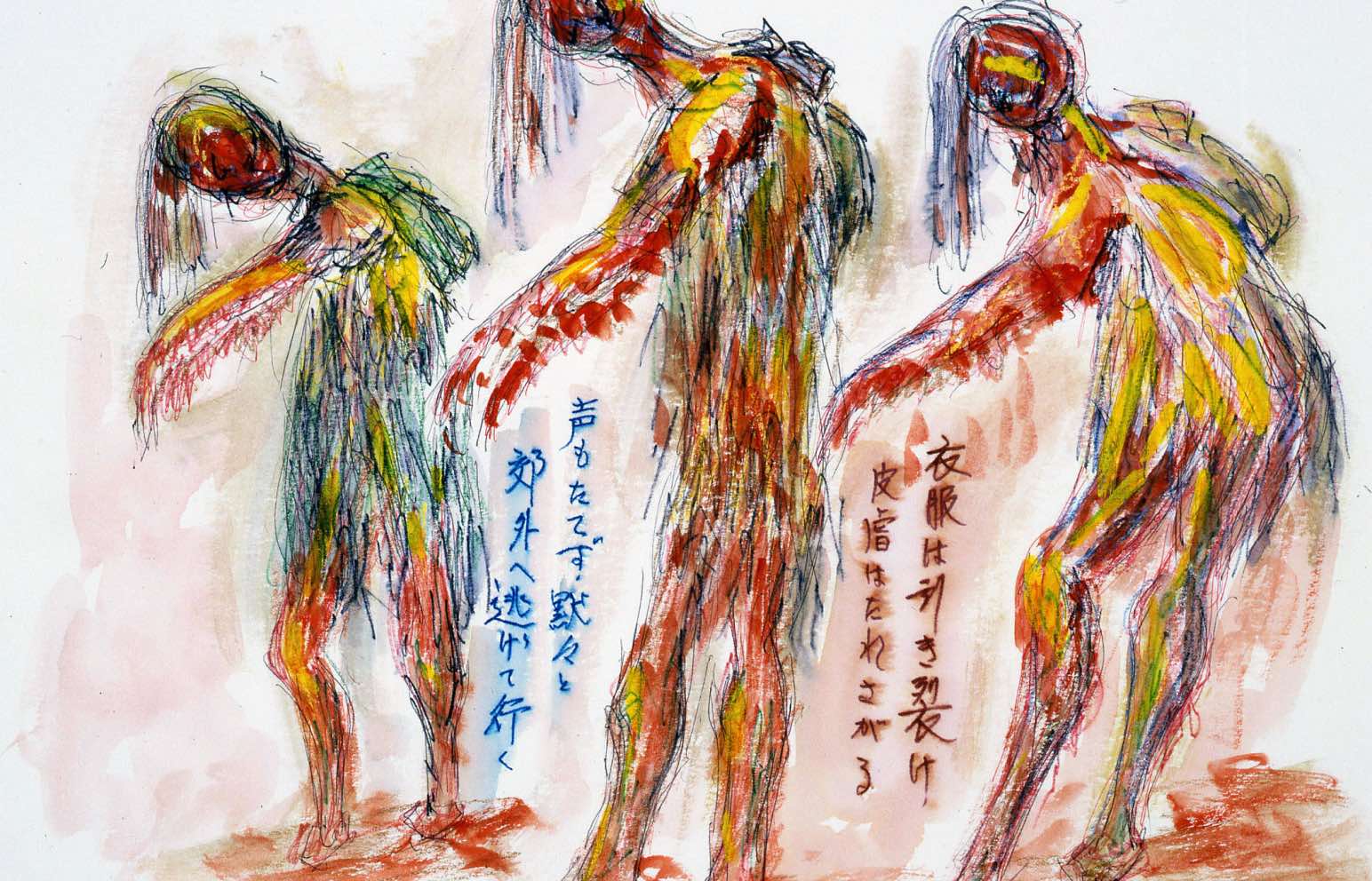

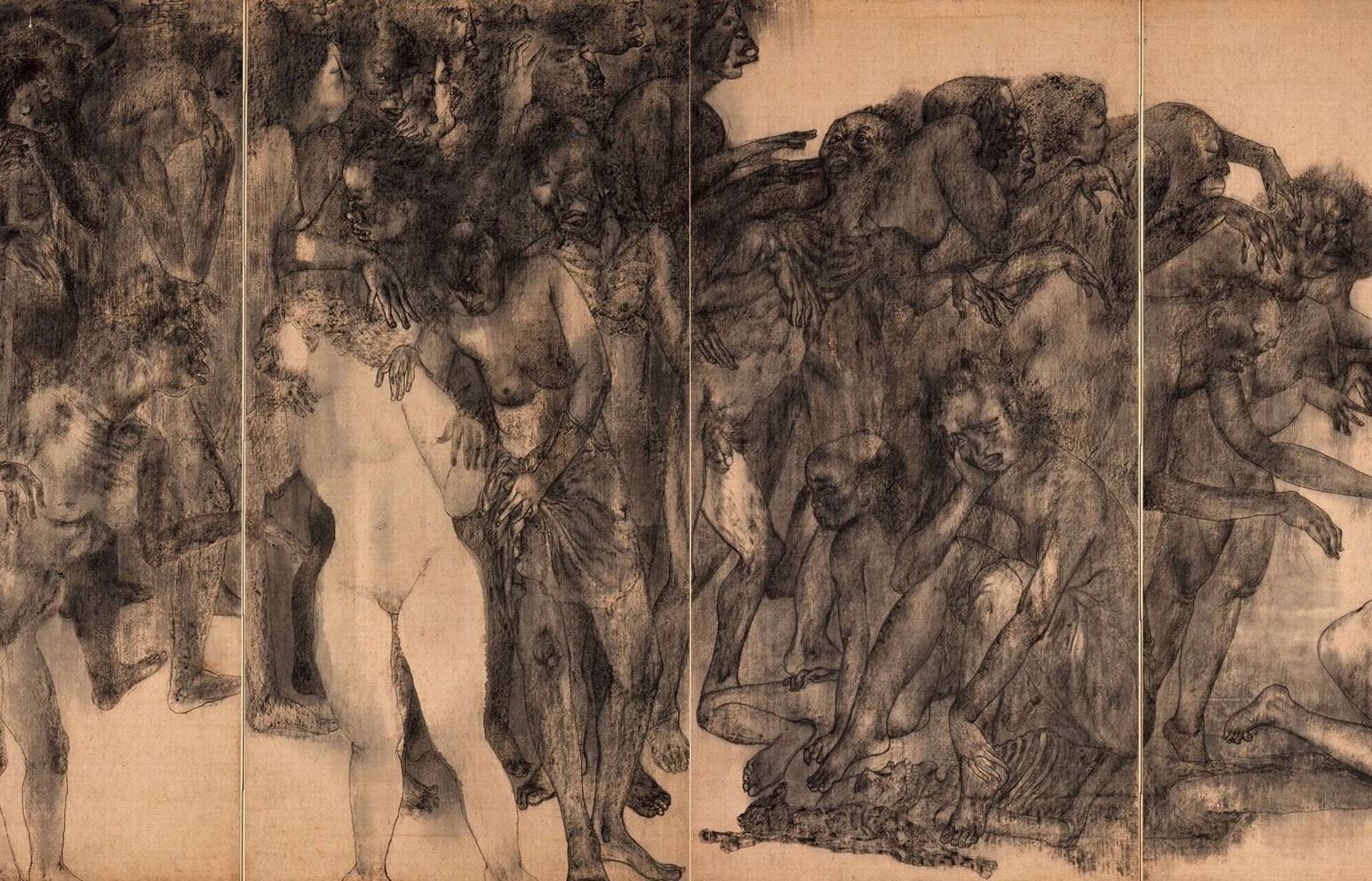

「原爆の図丸木美術館」は、画家の丸木位里・丸木俊夫妻が共同で制作した絵画「原爆の図」を、誰でもいつでも見ることができるようにと建てた美術館。

「原爆の図」というのは、位里と俊が夫婦で描き上げた屏風であり、全15部の連作になっていて、「幽霊」「火」「水」「虹」など、一つひとつにテーマがある。丸木夫妻は、原子爆弾が投下された直後の広島にいち早くかけつけ、戦後の米軍占領下、原爆被害の報道が困難な検閲の厳しい時期に「原爆の図」を描きはじめた。夫の丸木位里は広島出身で、親、きょうだい、親戚が広島には多く住んでいた。1945年8月、東京に住んでいた位里は「広島に新型爆弾が落とされた」という情報だけを頼りに原爆投下から3日後に広島にかけつけ、何もない焼け野原が広がるばかりの光景を見た。

夫妻は1966年に東松山市下唐子に移り住み、翌年に「原爆の図丸木美術館」を開館。30年以上をかけて「原爆の図」の連作を完成させた。 丸木夫妻の作品だけでなく、戦争や命をテーマにした国内外の作品を展示する企画展、講演会、コンサートなどイベントも開催している。美術館のまわりには比企丘陵の緑豊かな自然が広がり、都幾川がゆったりと流れていて、世界の平穏な日々を静かに祈りたくなる場所でもある。

Information

原爆の図 丸木美術館

住所

入場料

営業時間

休館日

※改修工事の予定

6/立命館大学国際平和ミュージアム@京都

立命館大学国際平和ミュージアムは、「平和と民主主義」の理念を具現化する教育・研究機関として、また社会に開かれた発信の場として運営されている。2023年には大規模なリニューアルを実施し、常設展示「PEACE×PIECE」を中心に刷新。同展示では、資料・写真・個人の言葉を「平和のピース」として紹介し、来館者が自らの視点で平和について考える契機を提供している。テーマ展示は「人間の安全保障と国際平和」「帝国日本の植民地・占領地」「十五年戦争の加害と被害」「尊厳の回復を求めて」の四つで構成され、歴史と社会の背景を深く学ぶことができる。全長約70メートルの年表展示では、1840年のアヘン戦争から現代までの戦争と平和の歴史をたどることができる。「問いかけ広場」や「ピースコモンズ」では、来館者同士が意見を交わし、学びを深める場が設けられている。さらに、戦没画学生の遺作を展示する「無言館」京都館も併設されており、芸術を通じて戦争の記憶と静かに向き合える。

このように、多様な視点から平和に対するアイディアや感情を共有し、より深い洞察を得ることができる場となっている。

Information

立命館大学国際平和ミュージアム

住所

入場料

営業時間

休館日

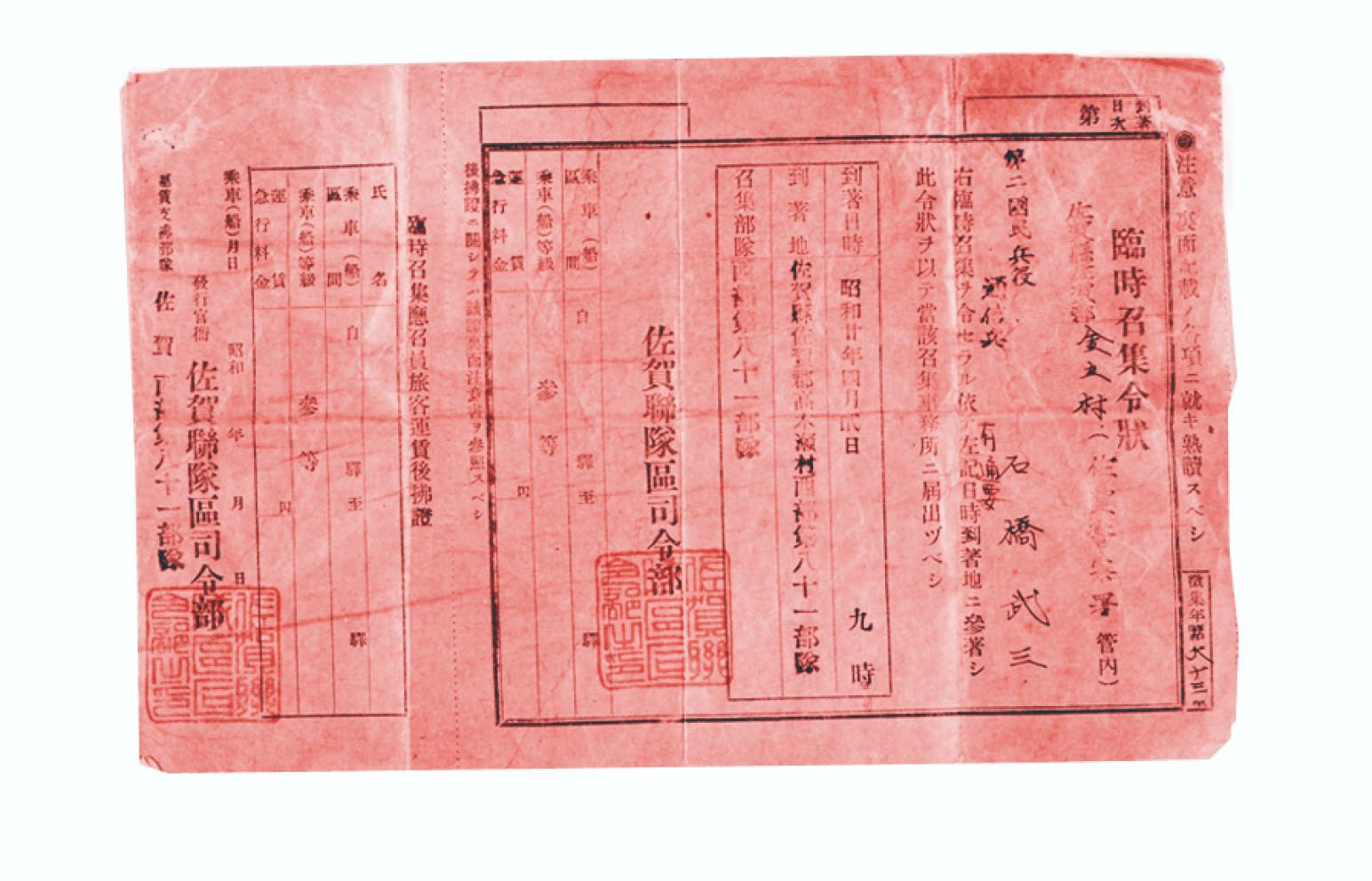

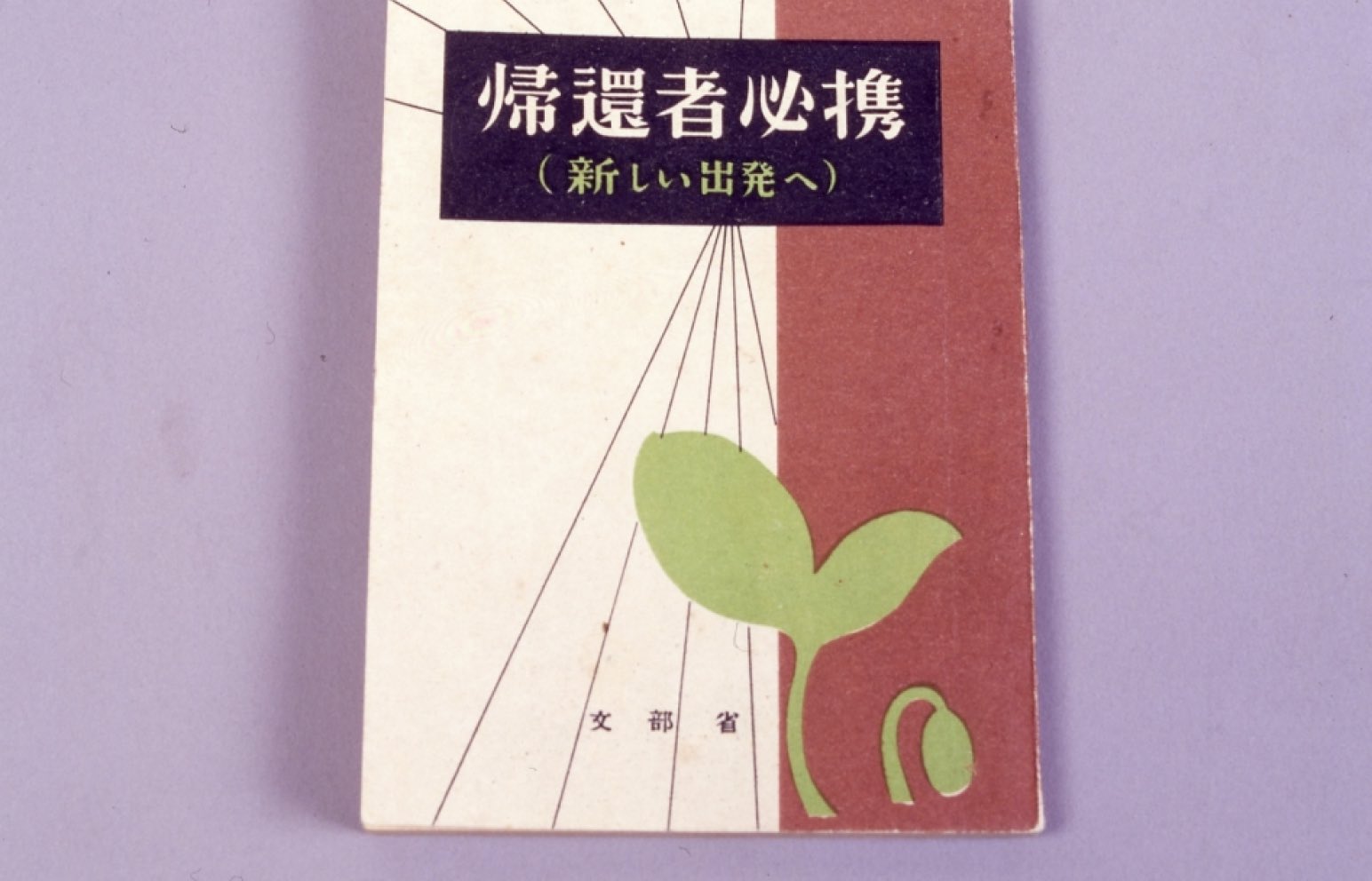

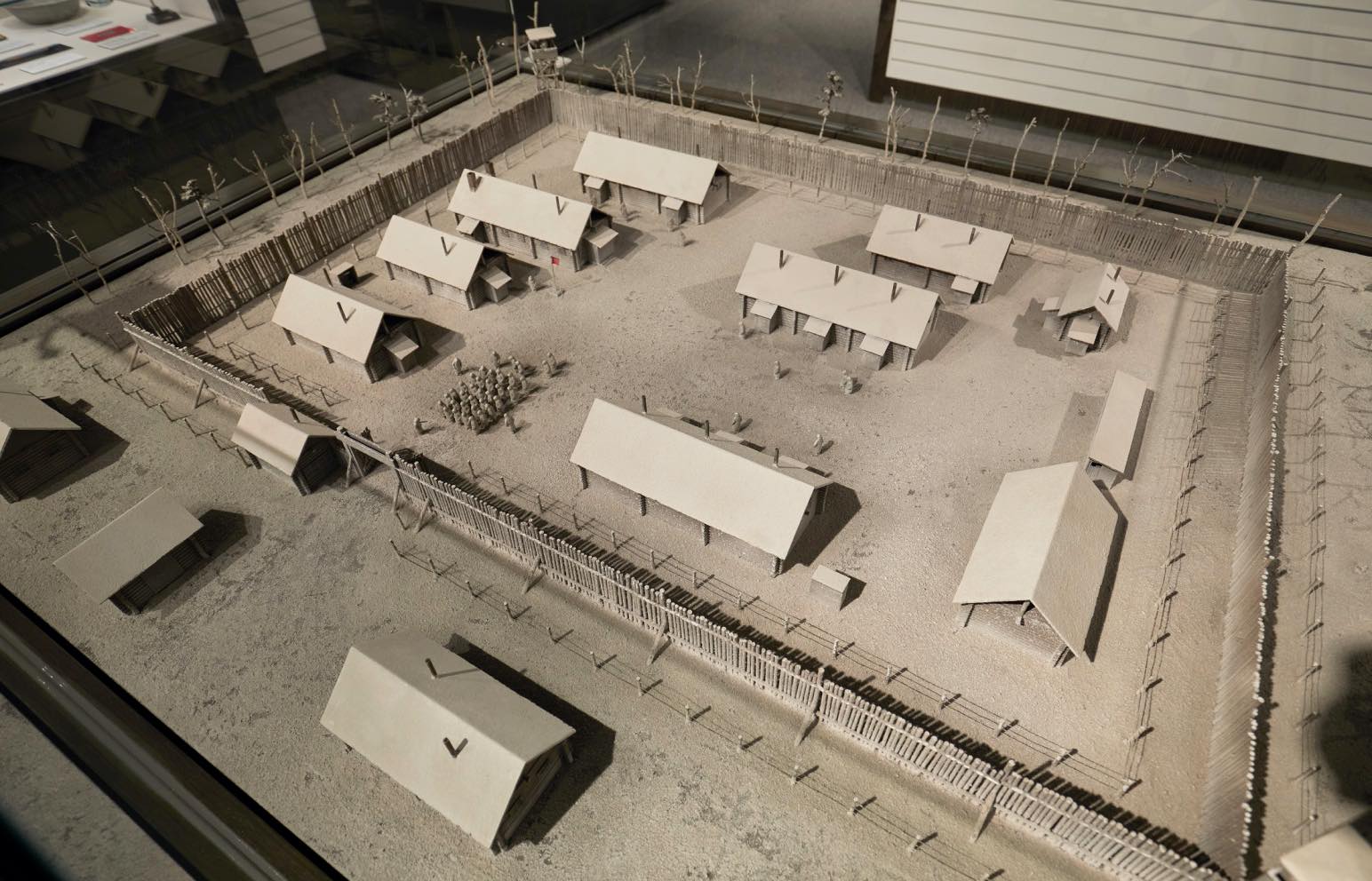

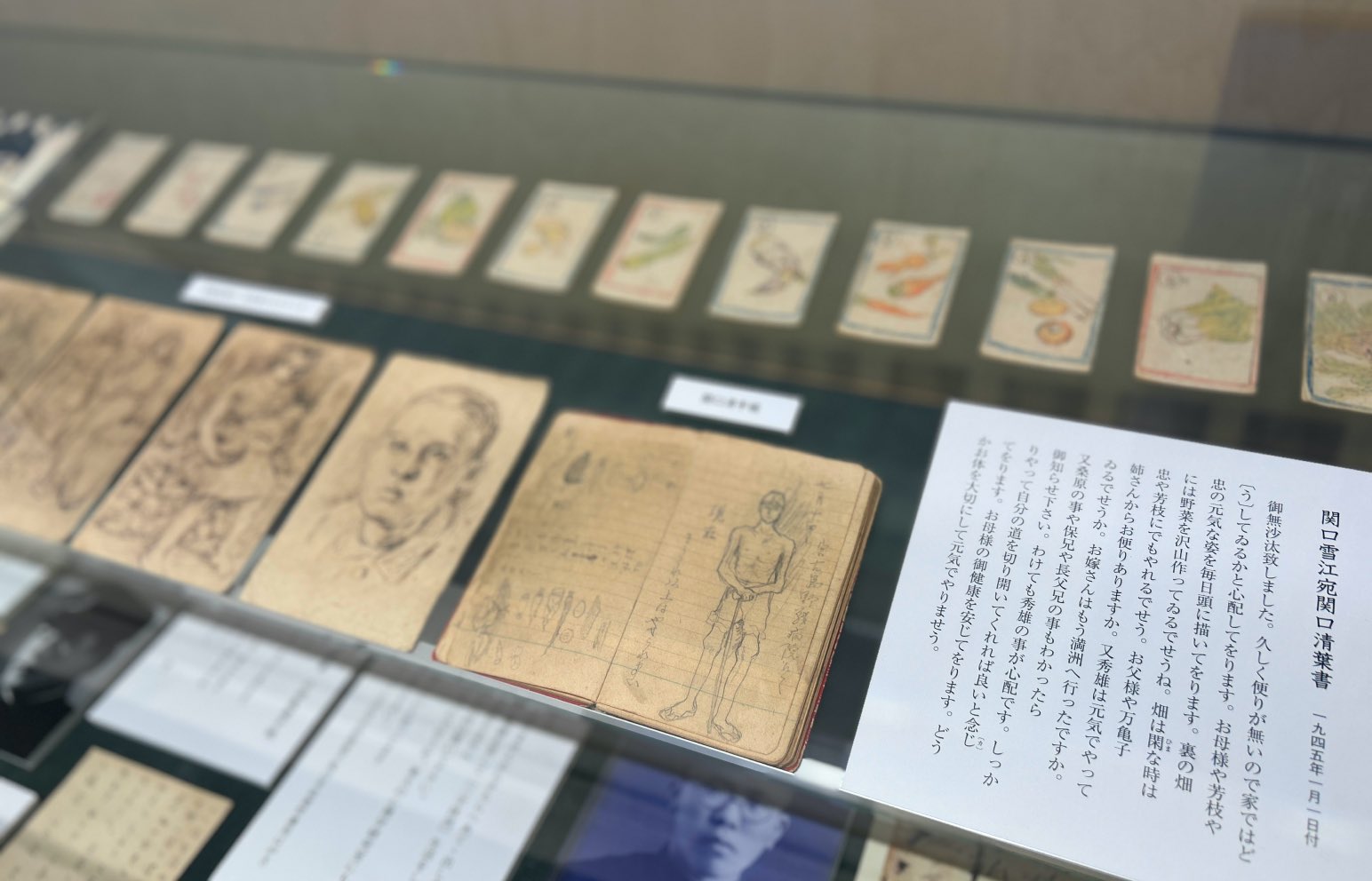

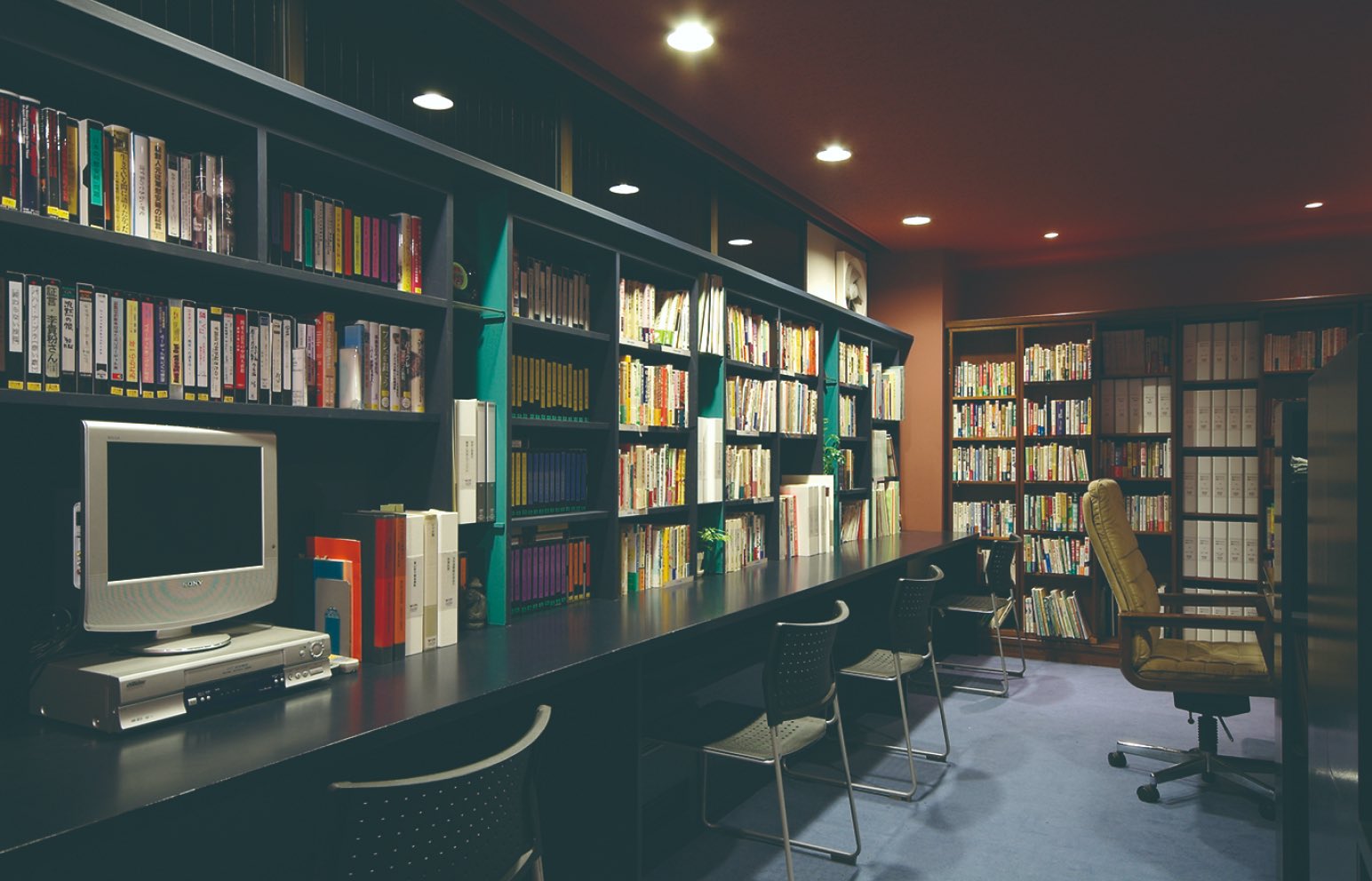

7/帰還者たちの記憶ミュージアム@東京

兵士、戦後強制抑留者及び、海外からの引揚者の、第二次世界大戦の帰還者が経験した労苦を広く知るためのミュージアム。戦争では多くの一般市民が兵士となり、家族や友人など大切な人を残して戦地へ赴いた。終戦後にはソ連軍によって約60万人の日本の軍人や民間人が、シベリアをはじめとする旧ソ連やモンゴルに連行され、酷寒で食料が不足する劣悪な環境のなか強制労働を強いられた。また、旧満州など海外にいた多くの人びとが、身に危険が迫るなか祖国へ引き揚げなければならなかった。アジアや南西諸島にまで広がっていた太平洋戦争の戦況について、兵士や一般人の視点からひしひしと感じることができる。

戦争が終わってからも、辛く苦しい体験をしなくてはならなかった人たちの現状を、実物資料やグラフィック、映像、ジオラマなどで戦争を経験していない世代にもわかりやすく伝える。

Information

帰還者たちの記憶ミュージアム(平和記念展示資料館)

住所

入場料

営業時間

休館日

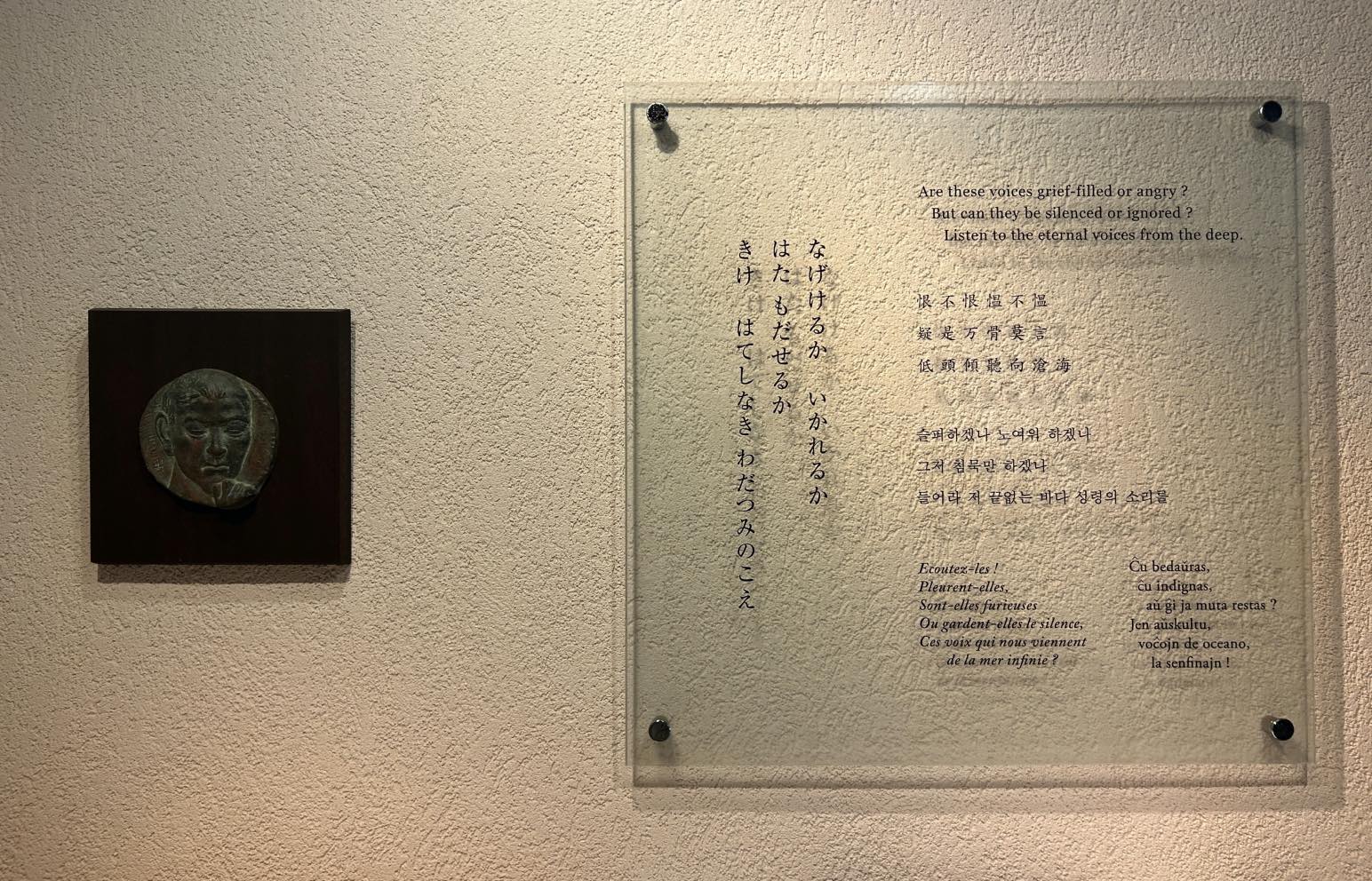

8/わだつみのこえ記念館@東京

「わだつみのこえ記念館」はアジア・太平洋戦争における日本の戦没学生の遺稿や遺品を展示し、彼らを追悼するとともに二度と悲劇を繰り返さないという誓いを後世に伝えていくことを目指した施設。

記念館の名前は1949年に発刊された『きけ、わだつみのこえ 日本戦没学生の手記』(東京大学消費生活共同組合出版部、のち東京大学出版会)に由来する。戦地から家族へ宛てた手紙、ノートや手帳に綴られた日記など主に直筆の遺稿が展示されている。入場は無料で、寄付のみで運営されている。

兵力不足から、大学や高等専門学校に在学していた学生たちが、卒業を待たずして戦地に動員された「学徒出陣」。空襲で記録が焼けるなどして正確な人数はわかっていないが、出陣した学徒は10万人ともいわれる。わだつみのこえ記念館では約100名の戦没学生の遺稿・遺品を所蔵しており、遺影と経歴、書き遺されたものと出合うことで、戦没した一人ひとりが個性豊かな人物で、恋や夢や希望を抱く若者であったことを感じることができる。

Information

わだつみのこえ記念館

住所

料金

営業時間

休館日

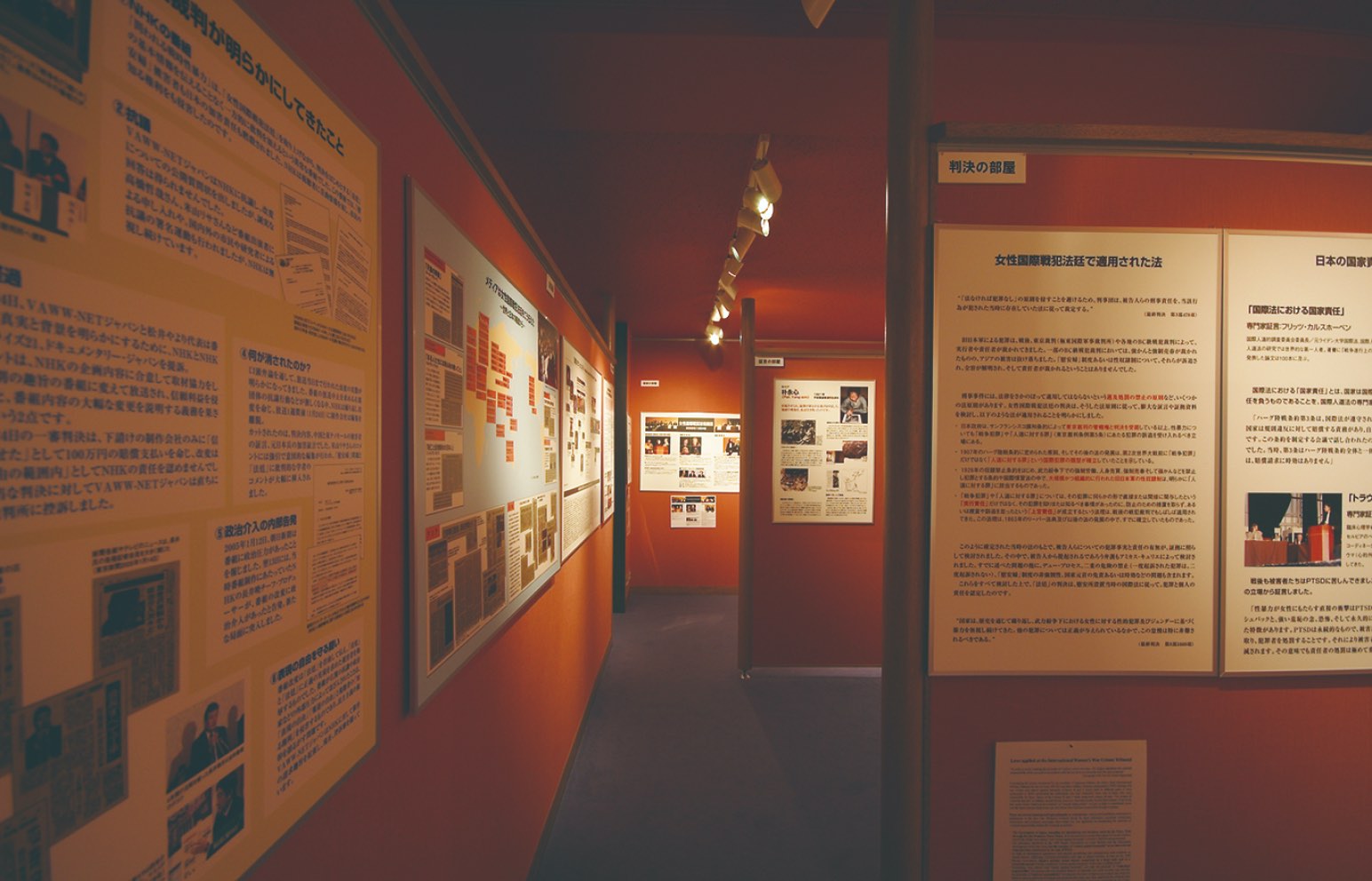

9/アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)@東京

wam は、戦時性暴力、「慰安婦」問題の被害と加害を伝える日本初の資料館として2005年にオープン。115平米ほどの小さなスペースで、展示、イベント開催、館内ガイド、資料閲覧、アーカイブズ資料整理など、さまざまな活動を行っている。ジャーナリストでフェミニストの松井やよりの遺志を受け継ぐかたちで始まった。

一歩足を踏み入れると、日本軍による性暴力被害を受けた179名の女性たちのポートレートが来館者を迎える。名前や顔、被害体験の証言をミュージアムで公開することに同意したアジア各国の女性たちだ。

常設展では、2000年の「女性国際戦犯法廷」(正式には「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」 と呼ばれる、市民が主体となって開いた民衆法廷)の概要や、教科書のなかの「慰安婦」記述の変遷、アジア全域に広がる慰安所の地図などが展示されている。

Information

アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)

住所

入場料

営業時間

休館日

10/杉原千畝記念館@岐阜

第二次世界大戦の最中、ナチスドイツの迫害から逃れてきたユダヤ人避難民らに日本通過ビザを発給し、何千人もの命を救った外交官の杉原千畝。1940年、ナチスの目を盗んで逃げてきたユダヤ人たちが、ヨーロッパから脱出しようと日本のビザを求め、当時のリトアニアの臨時首都カウナスにあった在リトアニア日本領事館に殺到した。決断に迫られた杉原は、苦慮煩悶の末、自らの不利益をかえりみず、自身の良心に従って、ビザ発給という勇気ある決断を下した。

杉原千畝記念館は千畝の故郷である岐阜県・八百津町にあり、ホロコーストやユダヤ人迫害、ビザ発給の経緯、千畝の生涯などをテーマに展示する。岐阜県産の檜が建材に使われ、千畝が赴任した異郷の地「リトアニア」と八百津町の「文化差異」を表現したユニークな建物になっている。檜をふんだんに使った広がりのある展示室、八百津町の風景を一望できる展望室、そして千畝がビザを発給した旧日本領事館の執務室を再現した「決断の部屋」で構成。「ひとりの人間として、今自分に何ができるのか?」そんな問いに思いを巡らせながら自身とじっくりと向き合える空間になっている。

Information

杉原千畝記念館

住所

入場料

営業時間

休館日

TRAVEL&LEARN&WATCH

2025.08.15

10 min read

1941年12月7日(日本時間では12月8日)、日本海軍がハワイ・真珠湾にあるアメリカ艦隊を奇襲攻撃。わずか2時間の攻撃で、民間人含む2400人以上の命が奪われた。この攻撃を受けて、アメリカは日本に宣戦布告を行い、第二次世界大戦に本格的に参戦。戦争のグローバル化が進むきっかけとなった。

長らく、日米の「対立」を象徴する出来事として語られてきた真珠湾攻撃。しかし、ハワイにある「Pearl Harbor Aviation Museum(真珠湾航空博物館)」は、この歴史を「平和」の出発点として見つめ直し、未来へつなげようとしている。今回は、同館の職員の方々に、その想いと取り組みについて聞いた。

text:Takumi Okazaki cooperation:Pearl Harbor Aviation Museum

Index

10 min read

アメリカ人にとって「真珠湾攻撃」とは

──あらためて、アメリカの方々にとって「真珠湾攻撃」とはどのような意味をもつ出来事でしょうか?

真珠湾攻撃は、「リメンバー・パールハーバー」という言葉とともに、アメリカ国民を団結させる強力なスローガンとなりました。終戦後も長きにわたって、「アメリカが第二次世界大戦に参戦した正当な理由」として語り継がれてきた側面があります。

それから84年が経った今でも、その犠牲者は厳かに追悼されています。一方で、歴史をより深く、内省的に見つめ直す動きも広がってきました。日本の民間人や兵士の視点にも目を向けながら、さまざまな角度から理解しようとする姿勢が根づきはじめています。

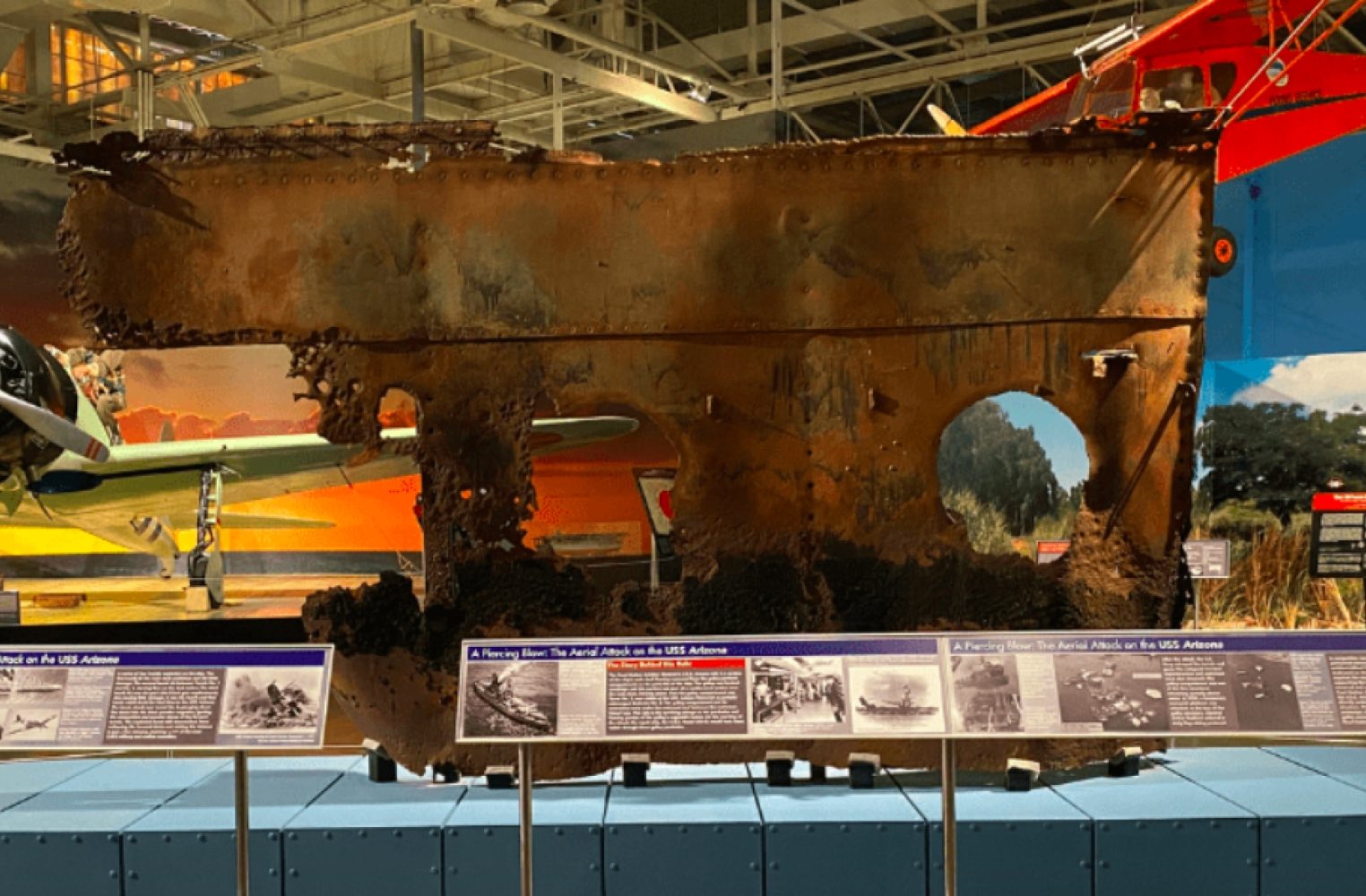

1941年12月7日午前8時過ぎ、10機の日本海軍の艦上攻撃機が戦艦アリゾナを攻撃。4発の爆弾が投下され、そのうちの一発が弾薬庫と火薬庫に引火して大爆発を起こし、沈没した。

真珠湾航空博物館は、ハワイのオアフ島の実際に真珠湾攻撃の被害を受けた場所に位置している。近くには「アリゾナ記念館」「戦艦ミズーリ記念館」「パールハーバー・ビジターセンター」「太平洋艦隊潜水艦博物館」などが点在している。

──博物館の展示を通して、どのようなことを伝えたいですか?

私たちが伝えたいメッセージは明確です。真珠湾の歴史を、「対立」の象徴ではなく、「平和」について考えるきっかけとして受け取ってほしい。そんな願いを込めて、展示を企画しています。

館内には、真珠湾攻撃や太平洋戦争で使われた50機以上の航空機のほか、戦艦アリゾナの実物の一部や、日本軍の零戦も不時着直後の状態で展示されています。

さらに、退役軍人や民間人、歴史家など多様な立場の声を収集・展示し、来館者に「考えるきっかけ」を提供しています。どのような経緯で攻撃に至り、その日何が起きたのか、そしてそれが世界をどう変えたのか。単なる日付や数字ではなく、人びとの決断や犠牲、体験を通して伝え、歴史に命を吹き込むことを目指しています。

歴史は「ヒーローと悪役」だけで語れるものではありません。そこには、時代を生きた無数の人間の物語があります。私たちは、国籍を問わず、戦争に影響を受けたすべての命に敬意を払っています。

真珠湾攻撃で破壊された戦艦アリゾナの破片の一部。この12月7日の日本軍の攻撃により、戦艦3隻を含むアメリカ海軍の艦船8隻が撃沈され、さらに戦艦6隻を含む多数の艦船が損傷し、航空機100機近くが失われ、2,400人以上のアメリカ軍人と民間人が命を落とした。

戦艦アリゾナを沈めた日本海軍の「中島 九七式3号(Nakajima B5N2 [KATE]」の機体も展示されている。

展示室で生まれる心の交流

──アメリカ人と日本人の来館者は、展示に対してどのような反応を示しますか?

アメリカ、日本どちらの来館者も、深い敬意をもって訪れてくださいます。ただ、アメリカの方々は先祖への誇りや感謝の気持ちを抱いていることが多く、日本の方々はより静かに、内省的な想いで展示と向き合う姿が印象的です。

とりわけ感動的なのは、異なる背景をもつ人びとが同じ空間で出会い、互いに敬意をもって時間を共有する瞬間です。たとえば、日本の元兵士が静かに花を手向けたり、アメリカの退役軍人が日本からの来館者に「来てくれてありがとう」と声をかけたり。こうした場面は、歴史がただの過去ではなく、今を生きる私たちの姿勢によって息づいていることを教えてくれます。

──日本からの来館者とのあいだで、感情的なつながりが生まれたエピソードはありますか?

今でも忘れられない出会いがあります。ある日本人ご夫婦が、戦時中にパイロットだったお祖父さまを亡くされた直後に来館されました。おふたりは静かに、ゆっくりと展示を見て回り、最後に「全体の物語を伝えてくれてありがとう」とスタッフに声をかけてくださいました。

お祖父さまは生前、戦争についてほとんど語らなかったそうです。でも、ここで展示をご覧になって、「祖父が抱えていた苦しみに、少しだけ近づけた気がする」と話してくださいました。責任や正しさを問うのではなく、ただ人間として過去に向き合い、心を通わせるそんな出会いでした。

──修学旅行の学生が訪れることも多いそうですが、若い世代は展示に対してどのような反応を示しますか?

学生たちは、展示されているものがすべて「本物」であることに驚きます。なかでも強く印象に刻まれるのは、当時使用されていた格納庫「ハンガー79」の内部です。1941年12月7日に撃ち込まれた銃弾の痕が、今もガラスに残っている。歴史が決して遠いものではなく、「すぐそばにある」ことを静かに語りかけてきます。

とくに若い世代に向けて設計された『パールハーバーから平和へ』というプログラムに、私たちは誇りをもっています。この体験型プログラムでは、第二次世界大戦に関わった一人ひとりの意思決定を追体験し、個人の選択が未来にどのような影響を与えるのかを実感できます。単に「何が起きたか」を伝えるだけでなく、「なぜそれが起きたのか」「これから自分たちは何をすべきか」と問いかけることを重視しています。

真珠湾攻撃の際に、窓ガラスに打ち込まれた弾丸の痕。

平和は日々積み重ねていくもの

──今、世界情勢がまた緊張しているなかで、この博物館から私たちが学べることは何でしょうか?

大きな教訓の一つは、一人ひとりの人間がもつ攻撃性が、いかに急速に破滅的な戦争へと発展してしまうかということです。しかし同時に、どんな時代であっても、思いやりや勇気、知恵をもって行動した人たちがいた事実も忘れてはいけません。

過去は変えられませんが、そこから学ぶことはできます。対話を重んじるリーダーを選ぶこともできるし、子どもたちに国境を越えた視野を育む教育を届けることもできます。平和は一日でつくられるものではありません。だからこそ、毎日少しずつ積み重ねていく姿勢が大切なのだと思います。

日本からの修学旅行生の見学も受け入れている。

──日本からの来館者に向けてメッセージをいただけますか?

この博物館は、誰かを責めるための場所ではありません。記憶をたどり、振り返り、和解を目指す場所です。日本からいらっしゃる皆さんには、心から歓迎されていると感じていただきたいし、戦争で傷ついたすべての命への私たちの敬意が伝わればうれしく思います。

そして何より、皆さんがここを訪れてくださること自体が、歴史や海を越え、世代をつなぐ架け橋となっているということを感じていただけたらと思います。皆さんはこの物語の大切な一部であり、その存在に、私たちは心から感謝しています。

Information

【Pearl Harbor Aviation Museum(真珠湾航空博物館)】

住所|319 Lexington Blvd, Honolulu, HI 96818 アメリカ合衆国

料金|一般チケット

●オンラインチケット

$27.99/大人

$15.99/子ども(4~12歳)

●現地窓口で購入する場合

$29.99/大人

$17.99/子ども(4~12歳)

$20.99/カマアイナ&ミリタリーの大人

$10.99/カマアイナ&ミリタリーの子ども(4~12歳)

*3歳以下の子どもは無料です。

*当館を含む、パールハーバー史跡群の中にある4つの博物館・記念館に入場できる、お得なパスポート「パールハーバーパスポート」もあります

Keywords

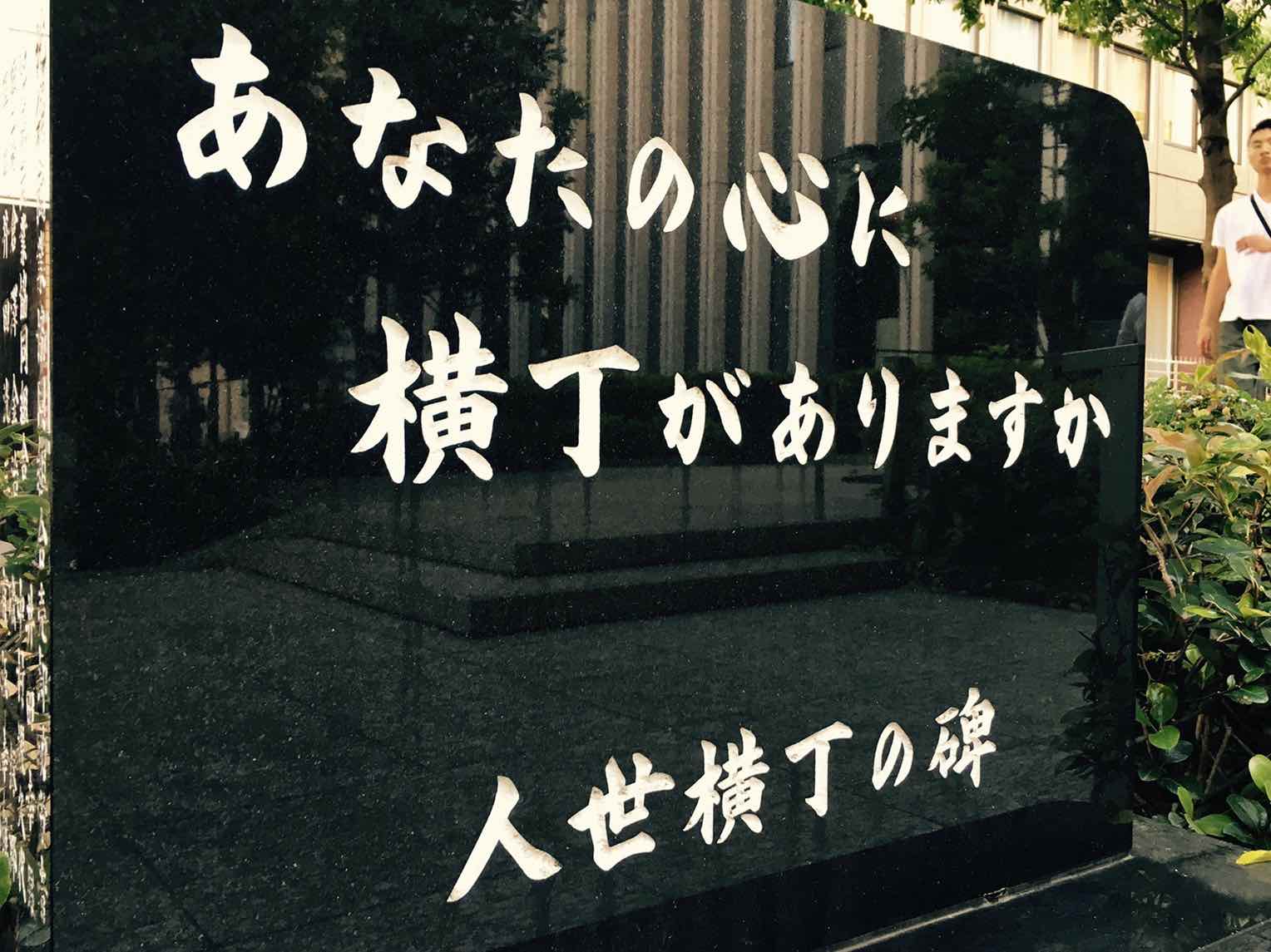

1945年3月10日の大空襲を経験し、終戦後に復興への道をひたすら歩んできた東京の街。「敗戦国の首都」のレッテルを貼られた街の片隅に、戦後さまざまなバックグラウンドをもった無数の人びとが集い、形成していった場所が「闇市」だった。やがてそこは小さな飲食店がひしめく「横丁」となり、戦後80年経った今でも、かろうじて当時の面影を伝えている。店主の高齢化や再開発などで失われゆく横丁に、確かにあった戦後の庶民の生活史。その一片を、東京の盛り場を歩きつづけた文筆家・フリート横田が記録する。

photo & text:FREET YOKOTA

Index

11 min read

ついえた都市計画家たちの夢

太平洋戦争末期、この国の大きな街は次々と空襲で焼かれていった。

戦いが終わったとき、街は、瓦礫の荒野だった。誰もが呆然とし、絶望に沈んだが、焦土を前にして、目に希望を宿している者たちもいた。都市計画を担う人びとであった。

彼らは、この有り様をまたとない機会と捉えた。道も、街区も消えた一面の焼け跡を、まっさらなキャンバスに見立て、その上に、新たな街を描こうとしたのだった。それは、過去、戦争時代との決別であり、再生、「戦後」のはじまりであった。

終戦して間もない昭和20年11月には戦災復興院が設けられ、戦災復興計画が動き始める。人の集まる大きな街の、狭隘(きょうあい)路地を一掃する区画整理を施し、太い幹線道路を引き、ゆったりとした緑地帯をつくろうというのだった。事業は、国家がほとんどの資金を出すものの直接手は下さず、それぞれの街の裁量に委ねられた。

計画をおおよそ成功させたといっていい街もあった。幅員100メートル級の道路を引いた名古屋、幹線道路、港、平和記念公園の整備を成した広島などである。

一方、思いのほか事業が進まなかった「未完の街」もあった。東京である。

敗戦国の首都に、大規模な都市計画資金を投じるなどよろしくないと、予算や土地利用の規制など、ときにGHQが事業に圧力を加えてきたし、土地所有者の抵抗や地価高騰、急激な人口流入、ハイパーインフレの嵐のなか、国家の家計も火の車。壮大だったはずの復興事業は、次第に羽をもがれ、しぼんでいったのだった。

もうひとつ、大きな足かせがあったまっさらなはずの土地には、消すことのできない黒く濃いシミがにじんでいた。

シミを拡大してみてみれば、狭い一角でうごめく、無数の人びとと、粗末な板切れで作ったおびただしい露店の影なのだ。ブラックマーケット、闇市である。バラックを建て、あるいは小さな露店を出す人びとが集う場所が都市のあちこちにでき、彼らを排除して街を再構成するなどは、都市計画家たちのまさに夢想でしかなくなった。計画は未完で終わった。

京成立石駅北口にあった「呑んべ横丁」。ここは闇市ではなく工場経営者が建てた飲食街だったが、高度成長期、売血して得たわずかなカネを飲み代にかえてしまう男たちが大勢通った。

西荻窪駅西口。駅前のマーケットが消えたあとも、この一角は残った。かつては白い割烹着を着た戦争未亡人の女将たちが、客の袖をひいて、路地の裏へといざなっていった。

しかしこの暗がりが、戦後の横丁の芽生えの場なのだった。そして「未完」、これは、悪いことだったかどうか。

盛り場を歩き、その歴史を追うなかで、影の多い一角は、戦後半世紀以上をへても、少し前までは、街のあちこちに見ることができた。その跡をぬって歩いてみよう。

「戦後」に投げ出された人びと

「俺は、闇市にあった喫茶店を4万円で買ったんだよ。店は2坪もなかったな」

大正10年代生まれの老店主は、有楽町駅のガード下で、そう私に教えてくれた。彼は終戦翌年、昭和21年に中国大陸から帰国した復員兵であった。横流しされたヤミ米を千葉や埼玉から闇市へとひそかに運ぶ「カツギヤ」をやって糊口をしのいだ。焼け跡を歩き、限界を越えた重さの米を背負い、うめきながら上野駅の階段を上り下りした思い出を彼は語った。

資金を貯めると、現在の有楽町駅前から、東京高速道路の間にあったバラック飲み屋街に喫茶店をもち、さらには駅前のガード下にも店をもつに至った。

現在も飲食店が入る有楽町のガード下。ガード下の酒場は、戦後の資本なき人びとの再起の場となった。決して珍しい光景ではなかったのに、いまは個人店の多くが消えてしまった。

終戦直後、350軒から500軒を数えたという焼け跡にできた闇市は、なんのバックボーンもないこうした人びとに、ひとまず食いつなぐ場を与えた。

闇市はやがて整理され、有楽町には「すしや横丁」なるバラック飲食街に整えられる。わずか100メートルほどの土地に100軒もの飲み屋がならび、なかでも寿司屋が多かったためこの名がついたが、ここで長年暮らし、その後やはりガード下に店を構えた80代後半の女将さんは、教えてくれた。

「女ひとりでやっている飲み屋も何軒もあったんだよ」

彼女たちは戦争未亡人であったという。戦争が終わっても戦地から帰って来られなかった夫。敗戦して、唐突に「戦後」に投げ出された妻たちをすくいあげてくれたのは、都市のシミのなかの、二坪三坪の小さな店だった。復員兵の店の隣が、戦争未亡人の店。戦後横丁の当たり前の風景であった。

今では絶好の東海道新幹線ビュースポットとして知られる東京交通会館。3Fにある屋上庭園「有楽町コリーヌ」からの眺め。

© Masaki Tokutomi

だが、バラックの真横を東海道新幹線が走りぬけるようになった昭和42年、すしや横丁は取り壊された。跡地の真横には東京交通会館が建てられ、いまに至っている。オフィス街、駅前一等地にある商業ビルでありながら、地下街に個人経営のとんかつ屋やあんみつ屋などが並び、どこか昭和の商店街の佇まいを感じさせるのは、取り壊しのときに移った個人店主たちの子孫が、今も小さな店を守っているからだ。

現在のアメ横ができるまで

前述の復員兵に暮らしの場を与えたガード下を、さらにうろついてみる。

「そう、朝鮮の人から私は店の営業権を買ったの」

がたんがたんと高架橋を走っていく電車のきしみが響く真下で、ある老人は私に教えてくれた。彼は昭和20年代後半に上京し、数年後にアメ横に店をもった。終戦後まもなく、御徒町駅から上野駅にかけては、国鉄の線路がカーブし、駅前交番から見通せなくなる空白地ができていた。

そこは土地の利用や権利においても、空白地であった。「建物疎開」といって、戦時中、空襲被害の延焼を防ぐため、あらかじめ建物を間引きしておく処置をほどこした一角があったのだ。地主は不在、そして構造物もなかった。

こうした空白地、そしてガード下に、小さな店がすし詰めで並んだ。大陸や朝鮮半島にいた鉄道関係の人びとが、国鉄の縁を頼って借りたのだった。これをルーツとして現在までつづいているのが、アメ横である。

「アメ横センタービル」。この象徴的建築物は、露店の人びとを集めた木造長屋が前身。だからこそ今も、多様な店が集約されている。これが魅力。

鉄道関係の引揚者グループ以外にもうひとつ、巨大なグループが上野にはあった。先の古老に店を売った人びと、在日外国人。

戦前から日本社会で疎外された人びとを受け入れ、在日コリアンが集住できる街が上野であった。終戦直後は、日本側露店商たちとの間で対立もあったが、やがて手打ちをして、在日コリアンたちは東上野へと移った。これが現在につづく、東上野コリアンタウンである。細い路地に、一階が焼肉屋、かつては二階が住まいという店舗併用住宅が連なる。

東上野コリアンタウン。おそらく昭和30年代から大きくは変わっていない風景。この路地の暗がりに隠れたくならないだろうか?

昭和のころは、済州島の料理を中心に、朝鮮半島各地の郷土色ある料理が食べられたが、いまは、全国区になり完成された「焼肉」というスタンダードがどの店も楽しめるようになっている。

上野界隈の雑多で力強い風景の源泉は、狭いところへ集まって商売をした引揚者や、在日外国人の生きた風景からきている。

身を寄せ合って生きた歌舞伎町の記憶

最後に、もっとも細く、狭い路地へ向かう。新宿・歌舞伎町。

うねる花道通りに沿ってギラギラと、ホストクラブのネオン看板が明滅する一角がある。大看板が掲げてある建物と建物の間はあまりにも狭く、人ひとりがかろうじてすれ違えるスリットのような隙間でしかない。ここが歌舞伎町住人の抜け道となっている。小さな飲み屋が軒を連ねるが、昭和後期まで(あるいは平成初期ほどとも)、これほどの狭い路地に屋台まで出ていたというからあきれるほどだ。

そのなかに一軒、あまりにも小さな酒場がある。カウンター席に座ると、背中が壁に触れるほど。

私が過去に訪れたなかでも体感ではもっとも狭い。潜水艦のなかで酒を飲んでいるような錯覚に陥る。だがこの狭さがたまらない。毎夜は開かない店でもある。ラテン音楽のレコードをかけてもらいながら、ゆっくりテキーラを飲む。

歌舞伎町でおそらくもっとも暗く狭い路地の、もっとも狭い席に座る。夜の底で飲んでいるようで、たまらないものがある。

ほとんど知られていないが、この界隈ではもっとも古参の店のひとつでもある。創業は昭和25年。この古さと狭さは、相関関係がある。

実はこの狭隘路地は、せまい土地に3階建ての鉄筋ビルが4棟建っており、その建物間の隙間にこのお店ができたのだ。ビルは昭和26年12月竣工。

昭和の終わりごろまで、ここに屋台も並び、より狭かったという。

戦後、新宿駅前にできあがった巨大闇市・和田組マーケットから集団で立ち退いた人びとが32軒、ここに移住したのだった。創業者の娘、2代目ママは教えてくれた。

「おしるこの店で父と母は出会ったと聞いているわ」

バラック闇市のしるこ屋で恋をした、なにも持たなかったはずの男女が、やがて歌舞伎町で2人の小さな城を持った。土地をもたぬ露店商たちが手に入れられたのは、ごく小さな空間に過ぎず、集団移転のあと、皆で固まって暮らしたのだった。

新宿の区役所通りの向こうにも、同じ和田組マーケットから集団移転した一角があった。現在の「新宿ゴールデン街」である。終戦後しばらくは、さびしい野っ原にバラックの並ぶ場末に過ぎなかった歌舞伎町界隈。ここで食っていくためには、酒だけではなく、ひそかに色も売った。一帯はいつの間にか、一大青線地帯となった。当局公認の色街を「赤線」と呼んだの対し、非公認のそれは青線と呼ばれた。

新宿センター街は映画や小説の舞台にもなった路地だが、もとは闇市を退いた人びとの城であった。

抜け道に立つ4棟も、1階が飲み屋、2階以上が住まいの造りであり、やはり色を売った小さな店が多く並んだ。とある飲み屋の老店主が、そっと私に教えてくれた。店主の母は戦災で家を失い、飲み屋をやりながら息子を育てた。

「俺が中学のときね、隣りのお姉さんがいなくなるっていうので、手を引かれて、すすきの奥へ行って」

一角を去ることになった女性が、最後に、草むらのなかで少年を大人にした。狭い一角で、飲み屋も娼家も隣り合って、助け合って、日々顔を合わせて暮らしていた。さようならのかわりだった。女性が去ったのは昭和33年。売春防止法施行の年であった。

消えゆく横丁と市井の歴史

もっとも弱い立場の人びとが、都市の中心地で暮らしていけたのが、戦後のシミ、闇市であった。旧植民地から海を越えて帰ってきた軍人・軍属、引揚者約650万人、戦災で生活の糧を失った人びと、外国人。都市計画家たちの夢よりも前に、彼ら彼女らの生活という実存が優先された。

このいくつかが、やがて街の横丁として定着していったのだ。巨大な誰かがマスタープランを組んだのではなく、小さな個人それぞれの立場が守られたことによって、はからずもできあがった偶然の美しい風景だった。

だがもはや、シミは漂白すべきなのだろう。

戦争の荒廃に希望を見た都市計画家たちも果たせなかった都市の漂白は、いま、ついに仕上げの時期まで進んだように見える。昭和のころ、人びとが寄り集まった横丁や路地は、もう多くが消えてしまった。未完の街は、これでようやく完成するのだろうか。

新しい街でも、横丁は生まれているようだ。

飲食ビルができあがると、話題づくりや特色を出すため、一見猥雑さをかもすようにして、出す料理も店名も違う雑多な複合飲食店スペースができあがる。ところが聞けば同じ企業が経営し、外見をかえているだけの場合もあった。スタッフはアルバイトが中心。いうなれば、横丁テーマパーク。

渋谷などでは、闇市由来の横丁と、テーマパーク横丁が隣り合う象徴的な風景も生まれている。テーマパークのなかで、若い人びとが楽しそうに飲んでいるのを私も目にしている。彼らは別に横丁になにかを求めているわけではない。雑然とした野趣をアクセントにして、仲間と盛り上がれれば十分なのだ。知らない店主、隣り合う人と街の昔話を聞きながら飲むことなどは、別に求められてはいない。むろん、なんら問題がない。

今、私に感じられるのは、もう「横丁の戦後」はほとんどが終わったということ。

戦争で殺されるよりずっといいと、いいことも、悪いことも飲み込んで、ただひたすらに豊かになりたいと、働き暮らしてきた人びとは路地のなかにもういない。この文章に出てきた店主たちも、今はもうほとんどがそこにいない。

80年に渡った「戦後」を終えたあと、我々の街は、これからはどこへと向かっていくのだろう。私にはわからないが、これからあらたに書かれる都市の未来にも、小さな個人が立っていられる小さな場所だけは、どうか残されてほしいと願ってやまない。

Profile

文筆家

フリート横田

自称、路地徘徊家。戦後から高度成長期の路地、 酒場、古老の昔話を求めて街を徘徊する。昭和や酒場にまつわる記事を雑誌、書籍などに寄稿。著書多数。おもな著書に『横丁の戦後史』(中央公論新社)、『盛り場で生きる 歓楽街の生存者たち』『新宿をつくった男』(ともに毎日新聞出版)など。

自称、路地徘徊家。戦後から高度成長期の路地、 酒場、古老の昔話を求めて街を徘徊する。昭和や酒場にまつわる記事を雑誌、書籍などに寄稿。著書多数。おもな著書に『横丁の戦後史』(中央公論新社)、『盛り場で生きる 歓楽街の生存者たち』『新宿をつくった男』(ともに毎日新聞出版)など。

Keywords

月刊TRANSIT/80年目の平和への旅

READ

2025.08.15

20 min read

1945年8月15日、日本は敗戦を迎えた。焦土と化した都市、乏しい食糧、途方に暮れる人びと。そこから始まったのが、戦後という新しい時代だった。

長らく「奇跡の復興」「高度経済成長」といった成功物語で語られてきた戦後日本。しかし、その歩みを振り返れば、光と影、成熟と停滞の両面が浮かび上がる。

今回は、思想家・内田樹先生へのインタビューをお届けする。前編では、先生ご自身の戦後の原風景を起点に、この80年で日本が何を得て、何を失ってきたのかを語っていただいた。

高度経済成長がもたらした自由と豊かさの時代、1970年代以降に進んだ停滞と分断。そして、憲法をめぐる社会の空気や、大日本帝国をどう「供養」すべきかという問いまで──。戦後を生き抜いた一人の思想家の言葉から、私たちがこれから進むべき道を考えていきたい。

Interview&Text : AI TOMITA

Index

20 min read

戦後の原風景

──はじめに、先生ご自身が体験された戦後直後の東京について伺えますか?

僕が生まれた1950年は戦争が終わってまだ5年しか経っていません。まだ生産活動も消費活動も停滞していましたから、敗戦直後の瓦礫の広がる光景からそれほど変わってはいなかったと思います。

当時暮らしていた大田区下丸子のあたりには、軍需工場が建ち並んでいた工場街ですので、戦争末期にB29による空襲でほとんど破壊され、わが家は焼け残った神社の敷地内に建っていました。家の前の原っぱは野原ではなく、工場の跡地でした。遠目にはタンポポやレンゲの生える緑の原っぱですが、実際は焼けて折れ曲がった鉄骨やコンクリートの土台や散らばるガラスの破片を草が覆っていただけでした。人間の犯した戦争という愚行の残骸を小さな植物がけなげに覆い尽くしている。それが、僕にとっての戦後の原風景です。

75年の人生で見た、日本の成熟と停滞

──戦後80年という期間を、どのように振り返っていらっしゃいますか?

総じてよい時代だったと思います。なにより戦争がなかった。軍隊も特高も憲兵隊も隣組もなく、治安維持法もなかった。何を言っても、何をしても、誰かが暴力的に口をふさぐということがなかった。もちろん子供の頃は貧しかった。でも、それは関川夏央さんの言う「共和的な貧しさ」でした。貧しい人たちが助け合っていた。助け合わないと生きてゆけなかった。

その共同体も、東京オリンピックの頃までにはしだいに解体してゆきました。高度成長期に入り、どの家も豊かになると、家を建て直し、塀を建て回して、プライバシーを守るようになった。もう助け合わなくても生きていけるようになったら、共同体は要らなくなったのです。

それでも、1960年代に入ると、日本社会は自由になりました。敗戦のトラウマという心理的な「憑き物」が落ちたように、いきなり社会はワイルドでアナーキーで賑やかになりました。テレビとラジオが「何をしてもいいんだ」と大胆に活動領域を広げ、音楽も映画も演劇も文学も、あらゆる分野で新しい試みが行われました。僕はその時代にちょうど10代でしたので、ほんとうにわくわくするような気持ちで毎日を過ごしていました。

1970年代に入り、学園紛争やベトナム反戦運動が日本全土を覆った政治の季節が終わったあと、そういう明るさは翳ってきたように感じました。日本は1968年にドイツを抜いて世界第2位の経済大国になりました。国はどんどん豊かになっていったのですけれども、精神的な自由はそれ以前に比べると失われたように感じた。それは、人びとが「経済成長」という単一の国家的課題に専念するようになったからです。その甲斐あって、アメリカの背中に肉迫し、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われるようにまでなりました。

でも、その時代は僕個人にとってはあまりよい時代ではありませんでした。豊かになった代償に、人びとが「お金の話」しかしなくなったからです。そして、1990年代にバブルが崩壊し、それ以後が「失われた30年」と呼ばれるわけですが、僕の感覚ではすでに1970年代なかばから日本は「たいせつなもの」を少しずつ失い始めていたと思います。

大阪万博(1970年)

© takato marui

ですから、戦後80年を振り返ると、1960年代の終わりまでが「昭和が明るかったとき」であり、以後、経済的に豊かになるとシンクロして文化的な停滞が始まり、人心がすさみました。誰もがそこそこに豊かになれる時代だったから、自分の利益だけ考えていても、周りに迷惑が及ぶことはなかった。金儲けが下手な人間はただ「バカなやつだ」と見下げられるだけで、「そういう生き方をするな」と干渉されることはなかった。

でも、成長が止まり、パイが縮み始めると、人びとは急に周りを見渡して、パイの分配にうるさく口を出すようになった。「お前の割り前はこれだけだ」とか「オレの取り分に手を出すな」とか。組織のなかで「誰が生産性を下げているのか」「誰がフリーライドしているのか」をがみがみ言うようになった。人間が総じて貧乏くさくなった。市民として成熟することを止めて、全体に幼児化してきた。それが戦後80年を振り返った実感です。

時代とともに変わる社会の空気

──戦後日本は経済成長とともに社会が大きく変化してきました。そうした変化のなかで、戦争への向き合い方や憲法に対する議論は、どのように移り変わってきたとお考えでしょうか。

僕が子どもの頃、親や学校の先生たちはほとんどが戦中派でした。多くが天皇制や国家神道に対しては批判的で、天皇制は廃止すべきだと広言する大人たちも少なくありませんでした。でも、日本国憲法を悪く言う大人には僕は会ったことがありません。憲法は敗戦国民日本人が唯一誇りを持つことのできるものだったからだと思います。

かつて世界5大国の一角を占め、国際連盟の常任理事国であり、「アジアの盟主」を任じていた帝国が、する必要のない愚かな戦争を始めて、戦争に敗れて帝国は瓦解し、国家主権を失い、アメリカの属国に零落した。旧帝国臣民たちが敗戦で経験した喪失感と屈辱感は、戦後生まれの僕にはうまく想像できません。でも、だからこそ敗戦後の日本人が憲法にすがりついた理由は理解できます。

憲法9条1項は1928年に調印されたパリ不戦条約とほぼ同じ文言です。「国際紛争の解決のために戦争に訴えることを非とし」「国家の政策の手段としての戦争を放棄すること」という誓言に英米仏イタリアそして大日本帝国も署名しています。不戦条約は最終的に世界63か国が批准しましたけれど、それでも第二次世界大戦を防ぐことはできなかった。

ですから、本当に戦争を防ごうと思うなら、論理的には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」という9条2項が必要になる。理想主義で非現実的だと評される9条2項ですが、1946年時点ではこれが戦争を避けるためには必須の条項でした。

広島、長崎での原爆の被害規模が知れるにつれて、アメリカでは原爆投下を命じたトルーマン大統領に対する批判と核戦争に対する恐怖が同時に高まりました。ソ連が原爆開発を進めている以上、次に戦争が起こったら核戦争になる。第三次世界大戦が起きたら、人類は滅びる。どうやって次の戦争の到来を阻んだらよいのか。憲法起草にかかわったGHQのニューディーラーたちが思量したのは何よりもそのことでした。そして、彼らは近代市民社会のモデルを国際社会に適用しようと考えました。

昭和天皇とGHQのマッカーサー元帥、敗戦後初の会見(1945年9月27日)。

近代市民社会は、ロックやホッブズやルソーが理論化したように、「万人の万人に対する戦い」を止めるために、巨大な「リヴァイアサン」である国家・政府に理非判定の権力と実力を委ねるというものでした。「私人」たちの抗争を止めるために「公共」を立ち上げる。理非の判定は公共が下す。それに従わない私人は公共が実力を以て処罰を下す。

この仕組みを国際社会に当てはめようとしたのが、国際連合です。各国は自分たちの軍事力の一部、国家財産の一部を国際連合に供託し、国際社会に君臨する「リヴァイアサン」を創り出す。国と国の間で紛争が起きたら、この「リヴァイアサン」が紛争を調停し、理非を判定し、必要な場合は国連軍が出動して紛争を終結させる。そういう構想です。

近代市民社会が成立し、国民国家ができて、国民間の紛争は私闘によってではなく、司法が決着をつけることになった。これは否定しようのない揺るぎない歴史的事実です。だから、それと同じプロセスを国際社会に当てはめたらどうか、それ以外に核戦争による人類滅亡を防ぐシナリオはないのだから。これはごく「常識的」な推論だったと思います。

それに、9条2項はよく読むと「日本が国連軍に加わる」可能性を決して否定してはいません。国連軍が加盟国間の紛争を調停するために介入することは、公共的な行動ですから「国権の発動」ではありません。そして、国連軍の軍事行動は、警察が犯罪者を捕らえるために行う実力行使と同質のものと観念されているわけですから、これをある国が他国との間の「国際紛争を解決する手段」として用いる「武力による威嚇または武力の行使」と同一視することはできません。それは「私闘」ですが、国連軍の実力行使は「司法的介入」だからです。二者間の紛争であるか、そこに第三者である上位審級が介入するかによって、紛争のカテゴリーは変わります。

9条2項は、私人間の争いは「私闘」によってではなく、私人より上位にある公共による「司法的介入」によって解決されなければならないという近代市民社会のアイデアを国際関係に適用するために選ばれたものです。アイデアそのものはきわめて合理的だったと僕は思います。これからの国際社会のあるべき姿を世界に示したのです。

枢密院会議写真。1946年(昭和21年)10月29日、帝国議会において修正を加えた帝国憲法改正案を可決した枢密院会議の写真。

もちろん、GHQが「日本を軍事的に無力化する」という占領軍としての最優先の使命を果たすために9条2項を書き入れたということも事実です。でも、日本がいずれこの憲法の理念の通りの国になった時に軍事力によって国連軍に協力する道については、「国際紛争」という語の解釈の多義性に委ねた。そんなふうに考えることが可能ではないかと僕は思います。そんな憲法解釈をしている憲法学者がいるかどうか、僕は知りませんけれども、たぶん少数派であってもいるような気がします。

僕たちはこの憲法が制定されたあとに世界で何が起きたのかを知っていますから、このアイデアが破綻したことを前提にして、「9条2項は非現実的な夢想だ」と言うことができます。けれども、それは「後知恵」です。憲法制定時点においては、むしろ「1928年の不戦条約は非現実的な夢想だった」ということの方がシリアスな現実だったんですから。不戦条約の文言に何も書き加えないことの方がむしろ「非現実的で夢想的」だった。9条1項だけでは戦争は止められない。そのことは周知の事実だった。だからこそ2項が付け加えられたのです。

かつて9条2項がきわめて「現実的」なものだった歴史的時点が存在し、その時にこれは書かれた。ですから、この世界でもっとも先端的な、もっとも国際感覚にあふれた憲法条文を持ったことは、敗戦後の日本人にとって誇りでした。当時の日本人が「世界一」だと誇れるものは、この時点では日本国憲法しかなかった。だから国民は歓呼の声でこれを受け容れたのです。僕の世代に「憲男」とか「憲子」とかいう名前が多いことからもその期待の大きさは知れると思います。

僕が知る限り、1960年代まで、憲法について、これを「恥ずかしい憲法」だとか「非現実的」だとか言って批判する人はいませんでした。改憲が声高に語られ始めたのは、戦後ずいぶん経ってからです。それは原爆投下以後、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争と戦争はたくさんあったけれど、一度も核兵器が使われなかったからです。これからも戦争はつづくだろうけれども、どうやら核戦争は起きそうもないという楽観が改憲論の前提にあります。「戦争ができる国になりたい」という改憲派の願望は「日本が核兵器で攻撃されることはない」という何の根拠のない予測を前提にしています。日本だけが過去に核兵器での攻撃を受けたという現実があるのにもかかわらず、どうしてこんな楽観が抱けるのか、僕には理解不能です。

© ©︎Syced

──日本国憲法を支持する風潮が当たり前だったんですね。

1960年代まではそうでした。学生運動の時代でも、革命についての空想的な議論はさかんにされましたけれど、「日本国憲法をどう変えるか」というような議論はまったくなかった。「革命をするぞ」と言っている人間が今ある憲法の個々の条項の是非なんか論じるはずがないです。

そして、政治の季節が終わると、今度は時代の空気は金儲け一色になった。もう政治のことなんかどうでもよくなった。実際、21世紀になるまで、誰が総理大臣であるかさえ僕はろくに知りませんでした。何より、当時の政治家たちは全員が戦争経験者で、「二度と戦争はしない」という点では共産党から自民党まで一致していた。そして、国家目標は「国民一丸となって経済成長をめざす」で統一されていましたから、ベトナム戦争が終息したあとは、国民は政治に無関心でいられた。

状況が大きく変わったのは、21世紀に入って10年経ち、維新が大阪で勢力を伸ばし、民主党政権が瓦解し、さらに東日本大震災を経て始まった第二次安倍政権からです。それまでは僕も大阪市の平松邦夫市長から特別顧問を委嘱されたり、民主党政権の鳩山由紀夫総理大臣に教育について政策提言をするように求められたことはありました。だから、自分の考えていることが政治に生かされる回路がありました。

でも、第二次安倍政権が発足して2、3年してから、公的なところから僕に意見を求めるということがぱたりとなくなりました。それまでは内閣調査室のレポート作成を手伝ったり、自衛隊に呼ばれて講演することさえあったのに、それが全部止まった。なるほど、日本政府は僕の意見を聴く気がないのだということが身にしみてわかりました。向こうに「お前の意見なんか聴く気がない」と言われると、こちらも意地です。僕がメディアで積極的に政治的発言をするようになったのはそれからです。実はこの10年ほどのことにすぎないんです。

大日本帝国をどう“供養”するか。いま日本に問われていること

──改憲をめぐる動きが注目を集める今こそ、戦後の出発点を問い直す必要があるように感じます。敗戦は、人びとにとってどのような喪失や断絶を意味したのでしょうか。

小中学生くらいで敗戦を経験した人びとは、当時みな愛国少年少女でした。大日本帝国のために殉じることに何のためらいもない、そういう子どもたちだった。それが、8月15日でいきなり「これまでお前たちに教えられてきたことは間違っていた」と言われて、過去を捨てろと言われた。教科書に墨を塗った世代のトラウマを僕たちは簡単には想像がつきません。彼らはいわば戦前の日本に下半身を残し、戦後の日本に上半身が乗り出しているというような状態でした。

大人たちは「戦前の下半身は斬り捨てろ」と命じるけれど、そんなことはできるはずがない。それまでの時代に子どもたちなりに信じたものがあるし、愛したものがあるし、感動したものがある。それを全部「捨てろ」と言われても簡単に「はい」とは言えません。ですから、その世代の人たちの中には戦前に残した半身と戦後の半身の切れ目を縫合しようとする人たちがいた。吉本隆明や江藤淳はそういう人だったと思います。

例えば、吉本隆明の「大衆の原像」という概念は、彼が子どもの頃に佃島の町内で見ていた職人や商人たちの「自分なりのプリンシプルを持ち、きちんと一本筋を通して生きている」帝国臣民たちへの郷愁を伝えています。

戦後の日本人は、どこかで職業的な気骨や、市民としての自己規範を失い、ただ金儲けだけにしか興味のない情けない存在になってしまった。そういう同時代に対する違和感を通じて、戦中派の人たちは戦前の日本にあった「よきもの」を救い出し、それを戦後社会に接合するために、さまざまな個人的な工夫をした。僕たちの世代には「戦前に遺した半身」はありませんけれど、この世代の思想的営為には深い親しみと敬意を覚えます。

1960年の安保闘争。

──戦後という時代を支えたのは、そうした手探りの営みだったんですね。

僕はこの年になって、自分に託された仕事は「大日本帝国をどう供養するか」ということだと考えるようになりました。ただ否定するのではなくて、きちんと供養しなければならない。供養というのは、法事に集まった人たちがするように、「故人について、ひとりひとりが知っていることを物語ること」です。それに尽くされる。

『日本のいちばん長い日』という映画の中に、陸軍省でポツダム宣言の受諾が決まったあと、次々と書類を燃やす場面があります。そのときに井田中佐(高橋悦史)が「大日本帝国の葬式なんだから、どんどん燃やせ」という言葉が出てくる。先日何度目かに観た時に、この台詞が僕のなかにずっと残っていたことに気がつきました。

8月15日には大日本帝国の葬式だけは出した。「死にました」という告知だけはした。でも、まだ供養は終わっていない。市ヶ谷台の陸軍省の書類をいくら焼いても「大日本帝国の供養」は果たせない。きちんと供養していないと、死者は甦って祟る。戦後80年経って、レイシズムや、外国人排斥や、「大東亜戦争賛美」のような戦前回帰的風潮が出てくるのは、大日本帝国をきちんと供養していないからです。

あれは「祟り」なんです。大日本帝国の幽霊なんです、あれは。「ちゃんと供養してくれ」という死者の懇願をひさしく抑圧してきたせいで、あのような畸形的なかたちで症状化してくる。

中央線・高尾行きの国鉄電車の車内にて(1960年11月頃撮影)。

© Charles Dunn

供養するというのは、語るということです。それだけです。どんな国だったのか、どんな人たちが暮らしていたのか。何を生み出したのか。何を破壊し、何を失ったのか。それを中立的な立場から、平静に、できるだけ詳しく語ることです。

僕は先般権藤成卿という人についての研究ノートを出版しました。昭和維新の思想的指導者として北一輝と並ぶ人です。彼のアジア主義は、結果的には大日本帝国の朝鮮半島併合や満州建国という植民地主義を正当化する思想になりました。功罪を計れば創造したものより破壊したものの方が多い思想家かも知れません。でも、権藤自身が構想していた東アジア共同体は同胞的な連帯で結ばれた、おおらかなもので、決して帝国主義的なものではなかった。

明治人の構想したアジア主義は、定義しがたく、とても一言で言い切れるものではありません。日韓併合はたしかに植民地主義的な侵略ですが、その前段階には、日本と朝鮮の人たちが合議を重ね、どうすれば兄弟的な連帯を築けるか真剣に模索した時期も存在したのです。その日朝双方の活動家たちの夢が裏切られて、日韓併合という凡庸な植民地支配のシステムが出来上がった。それでも、こうした歴史的事実を「結果的に日韓併合に流れこむ文脈にあったことだから、すべて悪だ」と言って斬り捨てると、それはあとに祟ります。過去の日本人がしたことは、まともなことも、ろくでもないことも、できるだけ掘り起こして、後世の人たちの前に手を加えずに差し出して、その上で、一人ひとりの日本人が自分で、自力で、その意味を判断して欲しいと思います。人びとの前に「こういうことがあったんです」と物語ることそれ自体が供養になる。きちんと供養すればもう過去は祟らないのです。

© NAGASAKI CITY

歴史をめぐる対話を可能にするために

──分断が進む社会において、異なる立場の人びとと対話を続けることは日々難しくなっているように感じます。先の大戦を供養するために、私たちはどのように語り合うことができるでしょうか。

難しい仕事だと思います。ただ必要なのは、まず「歴史的事実」についての共通理解です。つまり、「こういうことがあった」という事実関係だけは、対話の土台として共有しなければなりません。南京虐殺がなかったとか、日本のアジア解放を現地の人は今も感謝しているとかいう歴史の歪曲は止めて欲しい。事実そのものを否定してしまえば、死んだ帝国を供養することはできません。

では、どんな本を読んだらよいか。「供養する」ことを目的にして書かれた本を読むといいと思います。司馬遼太郎、半藤一利、保阪正康の本をまずお薦めします。実際に現場にいた人たちの証言を聴き、膨大な史料を丹念に読み解いてくれています。事実として「これだけは共有できる」という最大公約数的な歴史認識を持つこと。それが供養になります。それから文学です。戦争について書かれた文学作品は、吉田満の『戦艦大和ノ最期』も、大岡昇平の『レイテ戦記』も、野間宏の『真空地帯』も、大西巨人の『神聖喜劇』も、村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』まで含めて、それを読むことそのものが供養の一部になると僕は思います。

もちろん、いまの右翼や左翼の人たちに向かって「あなたの歴史認識を変えてくれ」とは言いません。もう思想が凝り固まった人に言っても、たぶん僕の言っていることの意味は通じないでしょう。でも、まだ日本の歴史をどう見るかについて態度を決めていない人たち、未決定状態にある人たちにはできれば「大日本帝国の供養」のお手伝いをして頂きたい。

そして本当を言うと、過去については「未決定」という状態を続けて欲しいのです。知識を得て、歴史認識が厚みのあるものになればなるほど、自分の政治的立場を簡単に決めることができなくなります。未決定とはそういうことです。でも、僕はそれでいいと思います。毎回選挙のたびに頭を抱えながら「どこに投票したらいいかわからない」と困惑する。僕はそれこそ成熟した有権者だと思います。

Profile

内田樹・うちだたつる

1950年東京都生まれ。思想家、武道家。神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院博士課程中退。専門は20世紀フランス哲学・文学、武道論、教育論、映画論など。主著に『ためらいの倫理学』(角川文庫)、『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫)、『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書)、『街場の天皇論』(東洋経済新報社)など。近著に『日本型コミューン主義の擁護と顕彰―権藤成卿の人と思想』(ケイアンドケイプレス)、『知性について』(光文社)など。第六回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年新書大賞(『日本辺境論』)、第三回伊丹十三賞を受賞。

1950年東京都生まれ。思想家、武道家。神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院博士課程中退。専門は20世紀フランス哲学・文学、武道論、教育論、映画論など。主著に『ためらいの倫理学』(角川文庫)、『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫)、『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書)、『街場の天皇論』(東洋経済新報社)など。近著に『日本型コミューン主義の擁護と顕彰―権藤成卿の人と思想』(ケイアンドケイプレス)、『知性について』(光文社)など。第六回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年新書大賞(『日本辺境論』)、第三回伊丹十三賞を受賞。

Keywords

月刊TRANSIT/80年目の平和への旅

READ

2025.08.15

15 min read

1945年8月15日、日本は敗戦を迎えた。焦土と化した都市、乏しい食糧、途方に暮れる人びと。そこから始まったのが、戦後という新しい時代だった。

長らく「奇跡の復興」「高度経済成長」といった成功物語で語られてきた戦後日本。しかし、その歩みを振り返れば、光と影、成熟と停滞の両面が浮かび上がる。

今回は、思想家・内田樹先生へのインタビューをお届けする。後編では、資本主義と戦争の親和性、日米関係の構造、日本社会の組織文化の問題点などを通して、戦後80年のその先を見据えた未来像をうかがった。

資本主義が暴走し、世界各地で極右的な潮流が強まるなかで、日本の「平和」はどのようにつづいていくのか。そして、平和を「消極的」に維持するのではなく「積極的」に築いていくことは可能なのか。戦後を生き抜いた一人の思想家の言葉から、私たちがこれから進むべき道を考えていきたい。

Interview&Text:AI TOMITA

Index

15 min read

暴走する資本主義と、バックラッシュとしての極右化

──現在、世界各地で極右的な動きが同時多発的に顕在化していますが、その背景をどのように捉えておられますか。日本においても戦争を肯定的に語る声が広がりつつありますが、こうした傾向は世界の潮流と関連しているのでしょうか。

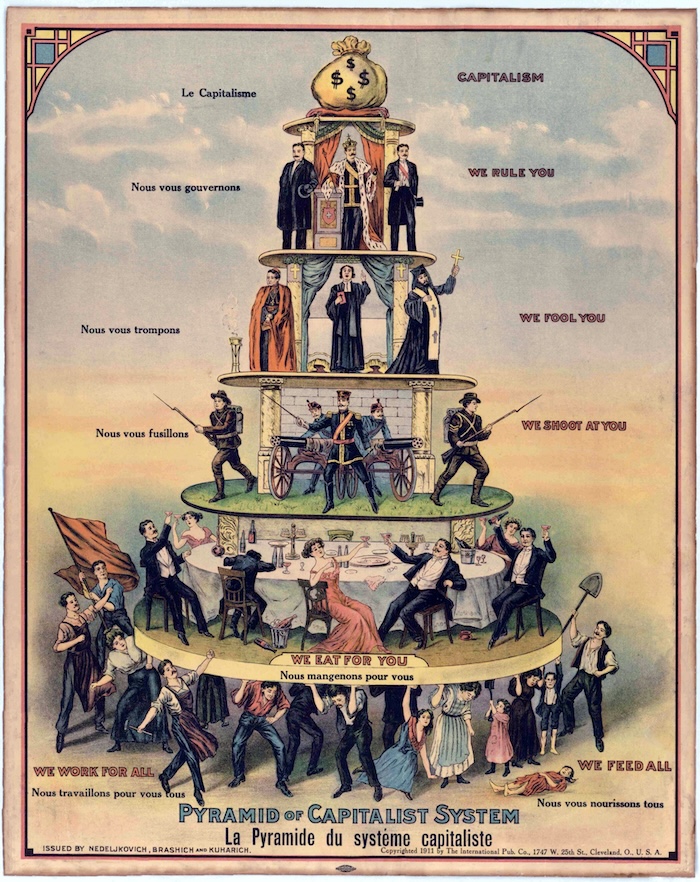

資本主義の暴走はその大きな要因の一つだと思います。二極化の急激な進行はあきらかに今の資本主義経済システムの帰結です。世界人口80億人のうち、ごく一部の人間が富の大半を所有するという、きわめて歪んだ階層構造になっている。中産階級は全体的に没落し、階層降下した人たちの不全感や苦しみやあるいは嫉妬が政治的状況に反映している。

かつては「資本家対労働者」という分かりやすい図式がありました。資本家という「悪者」がいて、それに闘いを挑む労働者がいるという「人間対人間」の構図です。ところが今は、資本家という生身の存在が経済システムをコントロールしているわけではありません。動かしているのはシステムなんです。人間ではなく、アルゴリズムが金融経済を動かしている。経済活動も人びとの衣食住の実需要に従っているわけではない。実需要があって、それを満たす供給がなされるというシンプルな経済システムの場合は「身体という限界」があります。人間は一度に一着しか服は着られないし、一日三食以上食べたら身体を壊すし、家を何軒所有しても、一度に居られる場所は一つだけです。そういう「身体という限界」が資本主義の暴走を抑制していた。

でも、今の資本主義はもうだいぶ前に「身体という限界」を超えて、人間を置き去りにして、「貨幣で貨幣を買う」という円環的なシステムになっています。衣食住に必要なものを生産し、消費するのではなく、金で株券を買い、債券を買い、仮想通貨を買い、不動産を買い、石油を買い、レアメタルを買っている。そこで売り買いされているものは生身の人間が必要としているものではありません。どれも貨幣の代替品です。貨幣で貨幣を買うシステムですから、原理的には限界がありません。そのシステムをうまく利用することのできた一部の人間だけが桁違いな巨富を得て、労働力を売っている労働者はひたすら貧しくなっている。

1911年、世界産業労働組合(IWW)が制作した風刺ポスター「資本主義のピラミッド」。最下層の労働者がすべての階層を支える搾取の構造を描き出している。

その結果、この現実に対する反動として、「システムに抗う人間」に対するあこがれが生まれてきます。それが「生命力に溢れたリーダーを選びたい」という政治的欲求となって現象する。

今、世界のどこを見ても、人気のある政治家というのは「動物的な生命力にあふれている」人間です。脂ぎってギラギラして、頑健で、タフで、男性的な精力をむき出しにしたタイプが「システムに抗う人間」として有権者の期待を担うことになる。逆に知的に抑制的で、道義性やマナーやディセンシーに気遣う政治家は、単に「弱々しい」というだけでなく、動物的な生命力の発動を抑圧するシステムの「加担者」のように見えてくる。知的であるとか倫理的であるというのは「動物的生命力を抑え込んで、制度に屈服した不自由な生き方を選んでいる」ということと解釈されている。

「知性や道義性は自分たちを抑圧するシステムの一部である」という考え方が今世界を覆っている支配的なイデオロギーになった。ですから、それをまっこうから否定する政治家が求められている。

アメリカにおけるジョー・バイデン対ドナルド・トランプの構図は典型的でした。トランプは嘘ばかり言っているものの弁舌さわやかで、顔はツヤツヤしている。対するバイデンは嘘はつかないけれど、声も小さく、弱々しい。フランスのマリーヌ・ル・ペンやイタリアのジョルジャ・メローニのように、女性であっても健康的でタフな政治家は民心を集めているので、これはジェンダーとは関係がありません。

要するに、政策の適否よりも「弱々しいか、精力的に見えるか」が政治家の選択において先行する。そうした空気が、いま世界中に広がっている。

フランスの極右政治家マリーヌ・ル・ペンは、「フランス第一」「EU懐疑主義」「反移民・ナショナリズム」の立場を鮮明にし支持を集め、2022年大統領選の決選投票では41.45%を獲得。極右政党候補として過去最高の得票率を記録し、大きな注目を集めた。

© NdFrayssinet

平和への条件は、次の社会像を描くこと

──今の世界情勢には、まるで戦争前夜のような緊張感が広がっています。この先、そこから抜け出せる可能性はあるのでしょうか。

この資本主義の「次の局面」に抜け出さない限り、この構図はつづくと思います。ロシア・ウクライナ戦争やガザ虐殺からも明らかなように、国際法や国際的な道義を意に介しない「タフで、強欲な国家」だけが欲望を満たし、抑制的で、倫理的にふるまおうとする国家はその権益を削られてゆく。国際社会の秩序はいま滅びつつあります。

欧米がとくにガザ虐殺に対して決然とした態度をとることができないのは、戦争が資本主義にとって最大のビジネスチャンスだからです。つねに「中強度の戦争」が世界のどこかでつづいている状態が兵器産業にとっては理想的な環境です。そして、欧米諸国政府の外交はそれぞれの国の兵器産業の意向を強く反映しています。

兵器は資本主義にとって理想の商品です。ふつうは市場に商品が過剰に投入されると、供給が需要を上回り、市場が飽和するはずです。でも、兵器は違う。兵器の主務が「他の兵器を破壊すること」だからです。兵器は市場に投入されればされるほど需要が増えるという例外的な商品なのです。戦争がつづく限り、兵器に対する需要は際限なく膨れ上がる。

落ち目の日本資本主義も戦争をビジネスにすることで生き延びようとしている。すでにトヨタのランドクルーザーはアフリカや中東で軍用車として大量に使われています。武器輸出で生き延びたいというのが日本の製造業の本音です。だから、憲法9条2項を廃止して「戦争ができる国」にしようとする改憲運動や、軍事研究に反対する日本学術会議を御用機関に改組する政策が進められている。

日本の軍事大国化を正当化する議論が、安全保障上は破綻しているにもかかわらず多くの人に支持されているのは、それが「金になる」と信じられているからです。

──戦争と資本主義には、もともと強い親和性があるということなんですね。

戦争は人間が始めるものですけれども、戦争を要請するファクターの一つは資本主義経済システムからの要請です。政治家たちは自分が状況をコントロールしていると思っているかもしれませんが、実際は資本主義というシステムの「パペット」に過ぎません。彼らをコントロールしているのは、資本主義という非人称的なシステムです。システムに抗う人間の「生命力」を表象しているように見える政治家も、実は資本主義システムの走狗(そうく)に過ぎません。

今の世界の国内的な政治的対立は外見的には「右派対左派」というふうに見えていますが、実際には「戦争をすることで延命を図るシステム」と「戦争で消費される人間」の間の対立なのだと思います。

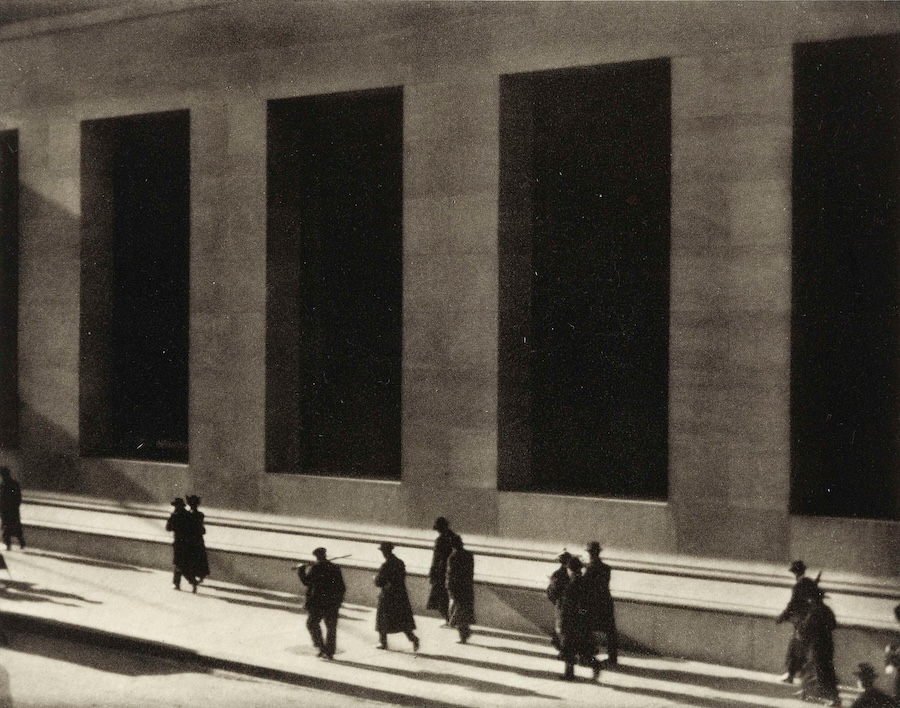

ポール・ストランド《ウォール街》(1915)

朝のラッシュに歩く人びとの影と、J.P.モルガン本社ビルの重厚な壁面が交差する。都市の力と個人の匿名性を鋭く切り取った、20世紀初頭アメリカを象徴する一枚。

© Paul Strand

“消極的平和”から“積極的平和”へ

──戦後80年を歩みを経た今、私たちはこの平和を守りつづけられるのでしょうか。今後の見通しについて、先生のお考えをお聞かせください。

日本はしばらくは「戦争ができない国」のままでいると思いますし、僕はそれでいいと思います。理由は簡単です。アメリカが全面的な米中戦争を望んでいないからです。

今、通常兵器での軍事力ではもうアメリカは中国に勝てないというシミュレーションの結果が出ています。人民解放軍は兵士の数では圧倒的ですし、東シナ海に動員できる戦闘機数も艦船数もアメリカに勝っている。ロシア、北朝鮮が中国に加わればアメリカの劣位はさらにシリアスなものになる。何よりAI軍拡技術において、アメリカは中国にアドバンテージを握られています。

アメリカの軍幹部が「今中国と戦争すれば中国に敗ける」と認めたのは2017年です。民間のシンクタンクも同時期に同じシミュレーション結果を発表しています。ですから、アメリカはAI軍拡で中国を抜き去るまで時間を稼ぎたい。それまでは中国との戦争は始められない。もちろん核戦争になれば最終的にはアメリカが勝つでしょう。でも、中国を無人の荒野にする代償にニューヨークやシカゴやロサンゼルスが消滅する。それだけのリスクを覚悟してもなおアメリカは中国と戦争するか。

何よりアメリカの軍事力が日ごとに低下して、「もう中国と戦えない」状態になりつつあります。トランプ政権下では軍のテクノクラートが次々と解雇され、離職し、CIAも情報収集能力を失いつつあります。加えて大学を管理下に置こうとしたせいで、学術的発信力イノベーションの源泉を失うことになりました。先端科学分野の研究者はこれから続々とヨーロッパやアジアの大学や研究所に移動してしまうでしょう。

この軍事的劣勢のなかでなお、中国の西太平洋進出を阻止するためにアメリカにできることは限られています。それは日本と韓国を対中国戦争の前面に立たせ、自らはグアムまで引いて後方支援に回ることです。それがアメリカにとってはベストです。中国は抑えられるが、アメリカには実害が出ない。台湾有事ごとき些事のためにアメリカ人が死ぬことはないというのがアメリカ世論の大半です。

ただ、アメリカが在日・在韓の米軍基地を撤収してしまえば、日韓に軍事的なイニシアティブが委ねられます。アメリカが「お前たち、中国と戦え」と言っても、日本と韓国が腰を上げなければ戦争は始まらない。韓国は民主主義が成熟していますから、台湾有事についても外交的解決をまず図ろうとするでしょうし、北朝鮮への備えがありますから、とても台湾に兵力を出す余力はない。韓国軍が動かなければ、日本の自衛隊も動きようがありません。

それに日本の場合はその前に改憲をしなければならない。ただ、改憲機運が高まるのは、台湾がすでに軍事占領されて、中国に併合されたという事実が示され、「次は日本だ」という国民的な不安が嵩じた場合です。それ以前にただ政府とメディアが「台湾有事が近い」と不安を煽っている段階では、改憲はむしろ中国を「仮想敵国」とみなすサインであり、戦争に巻き込まれるリスクを高めるだけですから、圧倒的多数の国民が改憲になだれ込むとは考えにくい。

自衛隊の現状を見ても、とても中国相手に戦争できるような組織とは言えません。兵器はアメリカから山ほど買っていますけれども、それを操作するための人員が絶対的に足りない。組織の腐敗や不祥事も相次いでいます。問題は、警察や学校に比べて、内部告発が少ないことです。内部告発は「われわれの組織は健全なものでなければらない」という使命感をもつ人が発するものです。それが欠けている。これはかなり危機的な徴候だと思います。

日本は戦争を望まないという以前に、そもそも戦争をできる環境にありません。そうした意味での「消極的な平和」が今後もしばらくはつづくと思います。

──日本が一歩進んで、積極的に平和を築く方向へ転換する可能性はあるのでしょうか。

今の日本は、アメリカの設定した枠組みのなかでしか動けません。日本が戦争をするのはホワイトハウスの許諾があり、その指揮下においてのみです。アメリカの属国として80年を過ごし、政治家もまた「日米同盟基軸」を唯一の指針に判断し、行動してきた。自民党だけでなく野党の政治家たちも「ホワイトハウスの承認がなければ長期政権は維持できない」と信じている。ですから、野党の代表選においてさえ「政権交代してもアメリカの利権には手をつけません」という「政権交代しても大丈夫」というサインを、必死になってホワイトハウスに向けて発信している。

日本が真の平和国家になるためには、国家主権を奪還するしかありません。まず独立国になる。そのためには日米安保条約や地位協定をどうするのかを根本的に考える必要があります。とりあえず、在日米軍基地は撤退してもらう。そして、中国、ロシア、北朝鮮に対して、平和共存をめざし、決して軍事的な威嚇をする意思がないとはっきりと告げる。

何よりもまず、アメリカからの独立を果たす。平和国家をめざすのはその次です。

安倍晋三首相夫妻をホワイトハウスで迎えるトランプ米大統領夫妻(2019)。

© The White House from Washington, DC

1990年代以後、日本の成長は止まったままです。この「失われた30年」の最大の原因は、「誤った組織論」を採用したことにあると僕は考えています。1960〜70年代に日本を「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言わしめた企業の組織や文化は、今とはまったく違うものでした。しかし、1990年代の途中から、それまでの終身雇用・年功序列に代表される企業組織は「時代遅れ」のものとして廃棄され、企業はトップダウンでなければならない、社員は能力主義・成果主義によってきびしく査定され、今より高い雇用条件が示されたらすぐに転職するのがデフォルトだという話になった。

とくに、すべての組織はトップダウンであるべきだという組織論が「失われた30年」の主因だったと僕は思います。上からの指示に即座に全員が従い、一糸乱れず動くことが「良い組織」とされるようになった。

でも、組織マネジメントについて、戦後の日本人は成功体験なんか持っていません。逆です。高度成長期には、むしろ社員たちはみんな勝手に動いていた。会社が何を目指すのか、その社会的ミッションだけが明らかであれば、社員は管理せずに好き勝手に工夫させた方が生産性は上がる。自由な雇用環境からしかイノベーションは生まれない。そして、そのようにして高度成長が成し遂げられた。その頃の経営者たちは、本田宗一郎にしても井深大にしても、創造は管理できるものではないということを熟知していました。

現実の日本の組織は、過大なリソースを「管理と評価」に投じています。でも成員にSやAといった格付けをしても、そんなことで価値あるものは一つも生まれない。

今の若い人たちは子どもの頃から、査定され、格付けされ、それに基づく資源の傾斜配分に慣れきっている。幼少期から、「上の言うことに黙って従う」イエスマンシップと、ブルシットジョブを文句を言わずに黙ってこなす「無意味耐性」が評価されるということに慣れきっている。そんな子どもたちがイノベーターになれるはずがありません。

若者よ、戦え

「失われた30年」とは「失われた組織文化」なんです。どんな人にも豊かな潜在可能性がある。それをどう開花させるかこそが経営者の工夫のしどころなんですけれども、この30年間ひたすら「イエスマン」と「無意味耐性の強い人間」だけを育てつづけてきた。そんな組織から価値あるものが生まれるはずがない。

僕からのメッセージはいつも同じです。

「戦え。」それだけです。

若者は指示されることに慣れすぎていて、そもそも上からの指示に「これに何の意味があるんですか?」と問うことをしない。でも、「それに何の意味があるんですか?」と問うことはとてもたいせつなんです。一見無意味に見えるルールのなかには、実は深い人類学的叡智が潜んでいることもあるからです。それを教えてもらえたら、社会の仕組みについて一つだけ理解が深まる。逆に、仕事を発令した人自身が「実はこの仕事の意味がわからない」と言うなら、「意味がなかった」ということがわかる。そんな仕事はやる必要はありません。

異議申し立てをすることを止めないでください。僕から言いたいのは、とにかくそのことです。

新潟県長岡市の長岡祭りでは、空襲が始まった午後10時30分にあわせて白一色の尺玉が3発打ち上げられ、慰霊と再生を願う鐘の音が街に響く。

© 公益社団法人 新潟県観光協会

Profile

内田樹・うちだたつる

1950年東京都生まれ。思想家、武道家。神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院博士課程中退。専門は20世紀フランス哲学・文学、武道論、教育論、映画論など。主著に『ためらいの倫理学』(角川文庫)、『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫)、『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書)、『街場の天皇論』(東洋経済新報社)など。近著に『日本型コミューン主義の擁護と顕彰―権藤成卿の人と思想』(ケイアンドケイプレス)、『知性について』(光文社)など。第六回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年新書大賞(『日本辺境論』)、第三回伊丹十三賞を受賞。

1950年東京都生まれ。思想家、武道家。神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院博士課程中退。専門は20世紀フランス哲学・文学、武道論、教育論、映画論など。主著に『ためらいの倫理学』(角川文庫)、『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫)、『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書)、『街場の天皇論』(東洋経済新報社)など。近著に『日本型コミューン主義の擁護と顕彰―権藤成卿の人と思想』(ケイアンドケイプレス)、『知性について』(光文社)など。第六回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年新書大賞(『日本辺境論』)、第三回伊丹十三賞を受賞。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)