2025.03.17

35 min read

毎月一つの主題で旅をする、月刊TRANSIT。

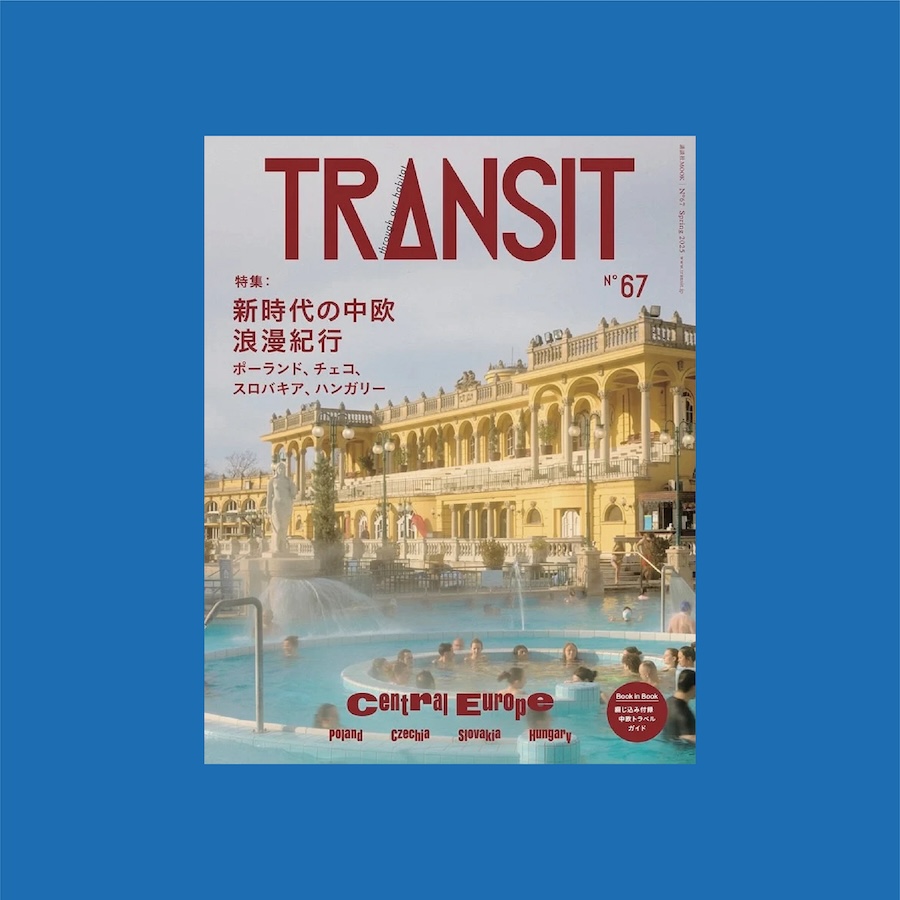

今回のテーマは、「もっと知りたい中欧のこと」。

教会、古城、温泉、手仕事、絵本のような中世の街並み……。

歩くほどにじんわり心に沁みる、静かな魅力に満ちています。

今回は、TRANSIT最新号『新時代の中欧浪漫紀行』で取り上げる

ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアの4カ国の都市を深掘り。

各地に湧き出る温泉のごとく溢れ出す

中欧の魅力にどっぷりと浸かっていただければと思います。

Photo : Akiko Baba, Yudai Moroi

ユーラシア大陸の西端に位置していて、50の主権国家と一部から承認された6の国家が存在するヨーロッパ。「北欧」と聞けば国名が挙げられるかもしれないが、「中欧」と聞いて具体的に思い浮かべる国はどこだろう? 歴史のなかで姿かたちを変えてきた中欧地域は、その定義も境界も時代によってさまざま。今回はTRANSIT67号『新時代の中欧浪漫紀行』で特集するポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーを中心に、争いに翻弄されてきた中欧の成り立ちをおさらいする。

中欧か、東欧か?

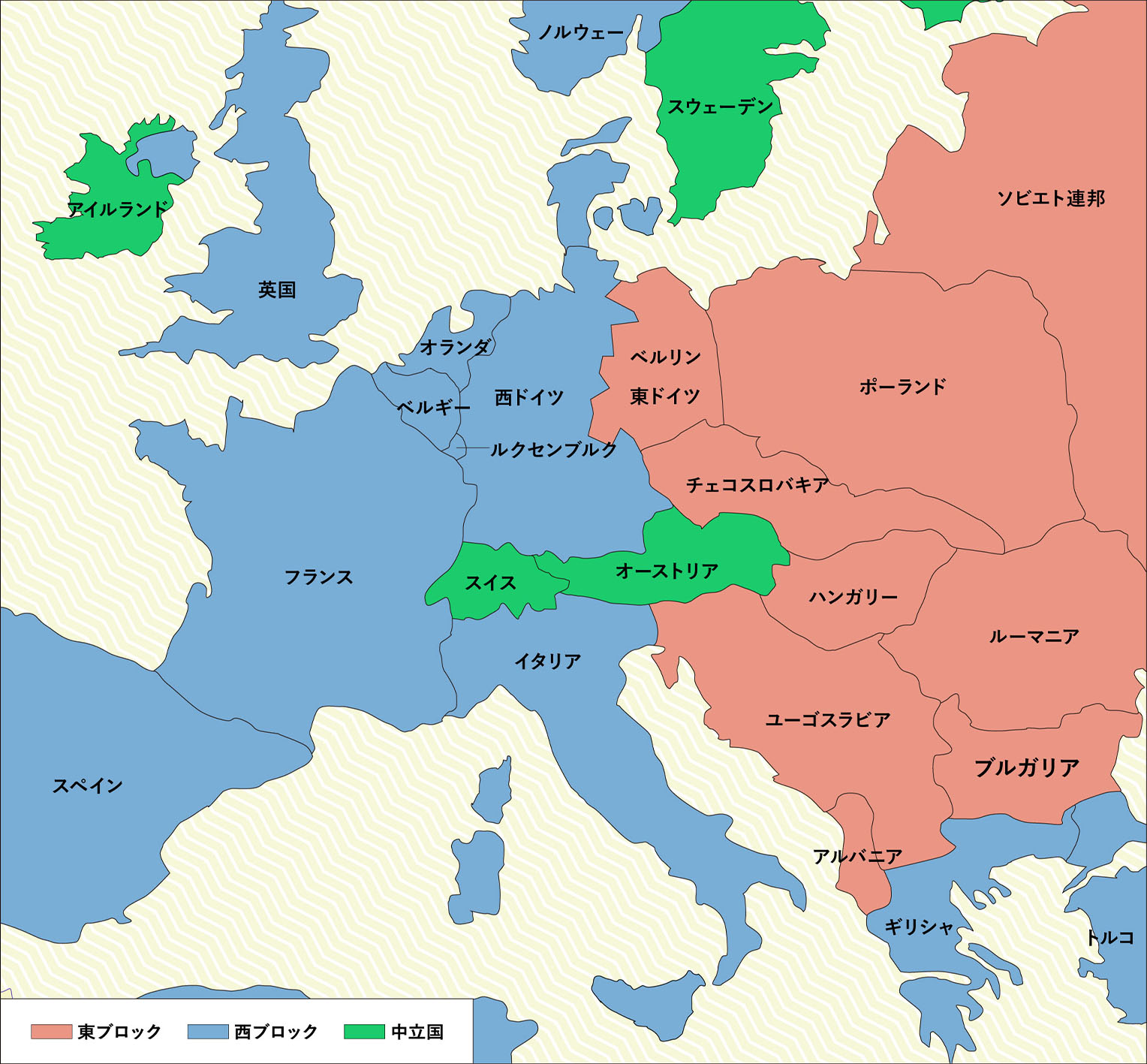

ヨーロッパの区分のなかでも、中欧や東欧という定義は非常に曖昧。

冷戦時代、ベルリンの壁を境に定められた東ブロックと西ブロックという政治的区分によって、いまだに東ブロックの社会主義圏(ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、ユーゴスラヴィアなど)を「東欧」と捉える傾向が強い。

しかし、旧東ブロックの国々の中には「東」のイメージから脱却したいという意識をもつ国もあり、地理的にも「中欧」にあたるため、これらの国は中央ヨーロッパ(Central Europe)と位置づけるのが妥当という考えが浸透してきている。その具体的な歴史の流れを見てみよう。

1867年 オーストリア=ハンガリー帝国の勃興

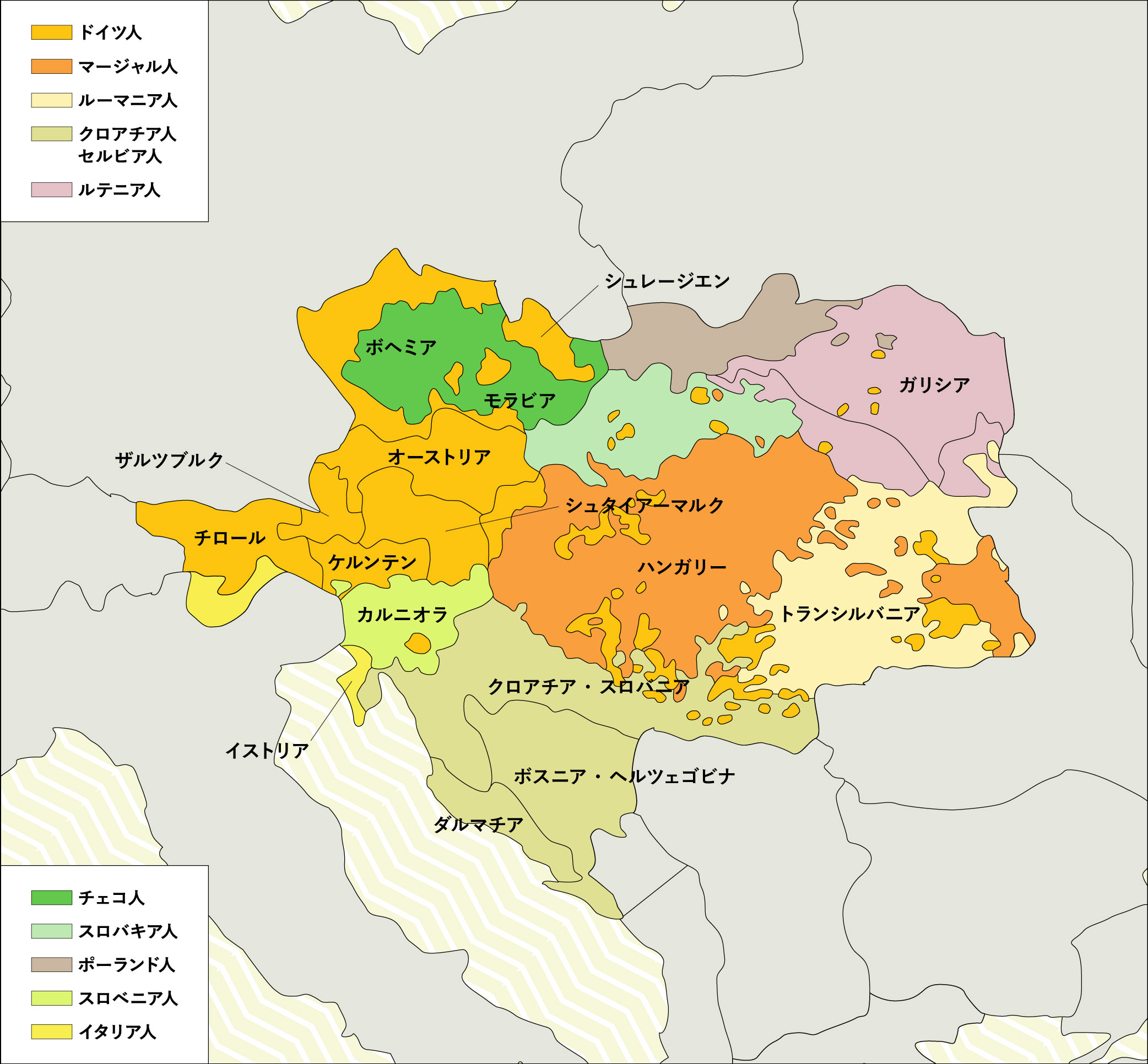

「中欧」にも明確な定義があるわけではないが、地理的な側面に加え、19世紀に成立したオーストリア=ハンガリー帝国が大きな基準となっている。16世紀以降、中欧の国々は徐々にハプスブルク家の支配下におかれるようになり、19世紀にはオーストリア=ハンガリー帝国として、現在のハンガリー、チェコ、スロバキア、クロアチア、スロベニア、ボスニア・ヘルツェゴビナなどの旧ユーゴスラビア地域、そしてポーランドやイタリアの一部が組み込まれ、中央ヨーロッパ最大の帝国が形成された。一般的にこの旧帝国の国々は「中欧」と位置づけられることが多い。

1867年のオーストリア=ハンガリー帝国の版図

1918年 オーストリア=ハンガリー帝国の滅亡

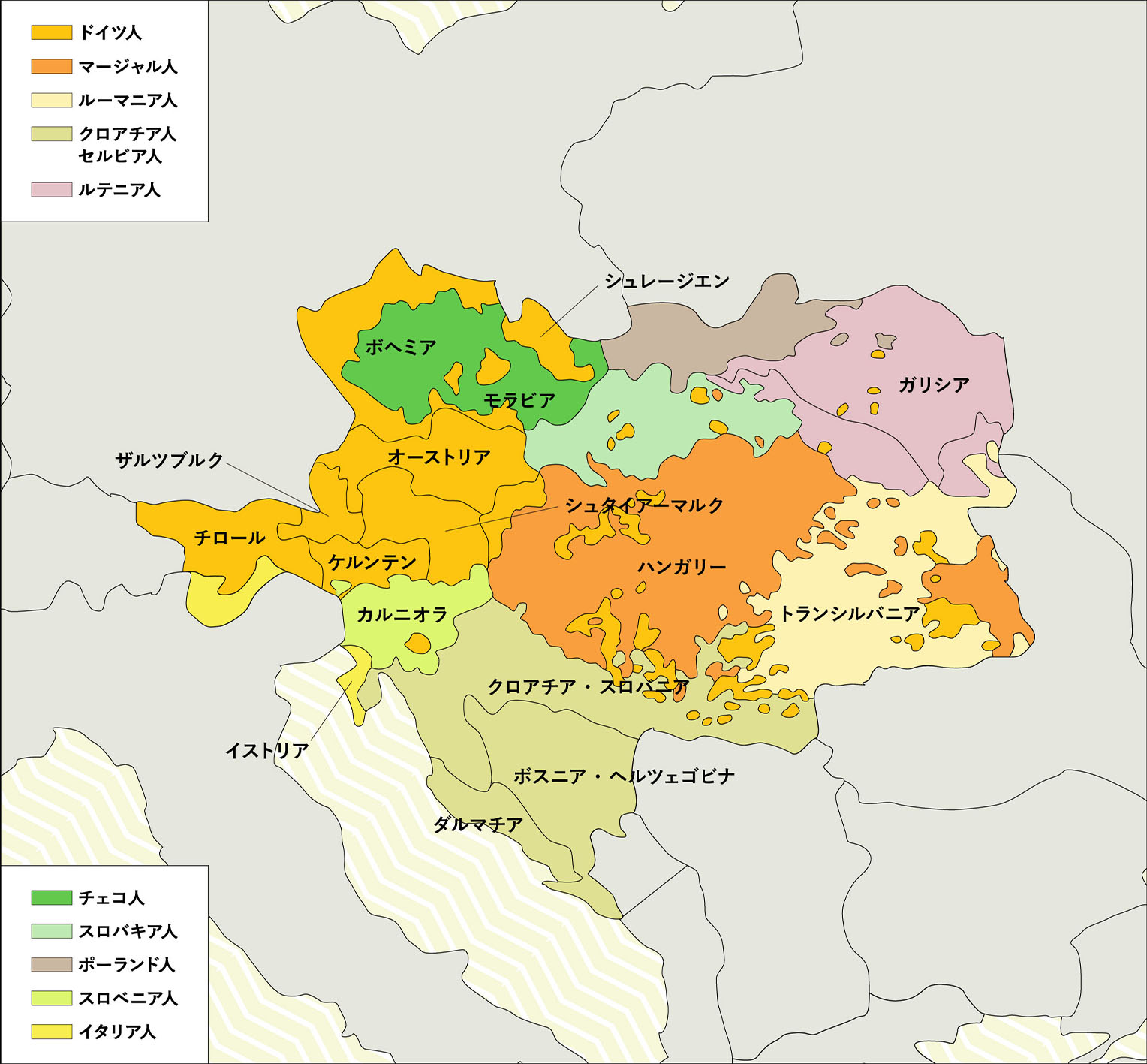

1914年にオーストリア皇位継承者だったフランツ・フェルディナントがサラエボで妻とともに暗殺され、オーストリア=ハンガリー帝国がセルビアに宣戦布告。第一次世界大戦が幕を開けた。

オーストリア=ハンガリー帝国やドイツなどの「中央同盟国」と、ロシア、フランス、イギリスなどの「連合国」が争ったが、中央同盟国内ではポーランド人やチェコ人、そして長年国家がなかったスロバキア人の独立志向が高まり、中央同盟国側が敗北。連合国の承認のもと帝国は解体され、650年間中欧に君臨したハプスブルク家の帝国は1919年のヴェルサイユ条約とサン=ジェルマン条約によって完全に崩壊。それぞれの民族国家が誕生した。しかしその後の中欧諸国に用意された道は決して平坦ではなく、英首相だったウィンストン・チャーチルは「ハプスブルク王朝が滅亡しなければ、中欧の諸国はこれほど永い苦難の歴史を経験しなくともすんだであろう」という言葉を残している。

1915年の中欧周辺諸国における第一次世界大戦関係国

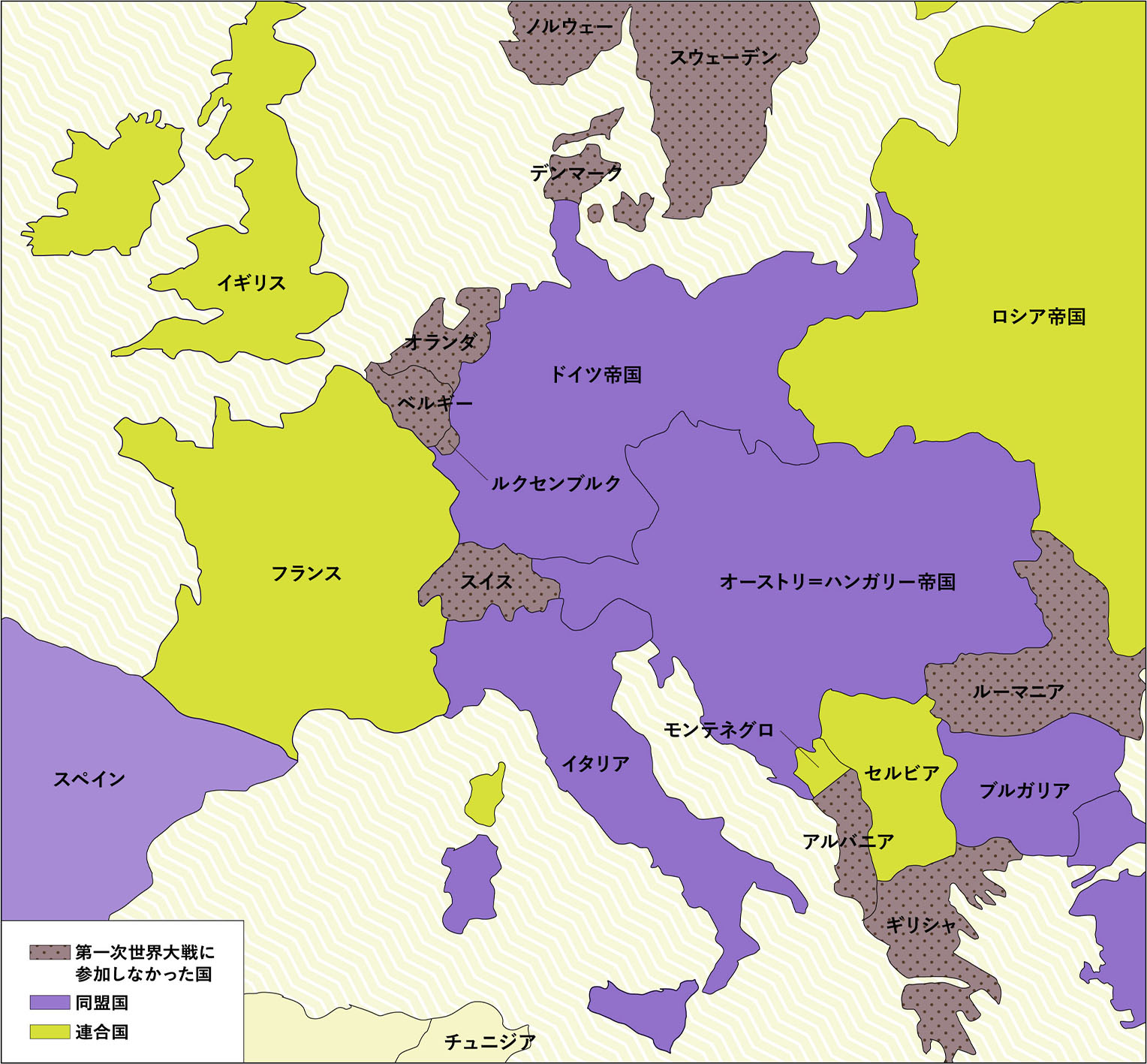

1919-1944年 民族国家同士の争いが勃発

オーストリア=ハンガリー帝国の崩壊後、1919年のヴェルサイユ条約とサン=ジェルマン条約によりポーランドとチェコスロバキアの独立が決定。旧ハンガリー王国は1920年のトリアノン条約で領土の7割近くを近隣国に割譲することになった。現在もハンガリーの右派には、この歴史的な出来事をハンガリー史上最大の屈辱としてしばしば引き合いに出す者もいる。

第一次世界大戦前からロシアへたびたび反乱を起こしていたポーランドは1920年にソビエトに侵攻してポーランド・ソビエト戦争を引き起こし、1921年のリガ条約で東部の領土を大幅に拡大。また、帝国崩壊直前の1917年に成立したセルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国は、1929年にユーゴスラビア王国へ改称された。一方、一つの国として独立したチェコスロバキアは、チェコ人主導の国づくりにスロバキア人の反感が高まり、1939年のミュンヘン協定に基づいてスロバキアが独立したが、第二次世界大戦後に再びチェコスロバキアに統一された。

1939年にはナチ・ドイツ軍がポーランドに侵攻。ここから第二次世界大戦がはじまり、欧州諸国やほかの国々まで飛び火した。ヨーロッパでみると第二次世界大戦の戦没者が多かったのが、ソ連、ポーランド、ドイツの順とされている。西と東の間にあるポーランドは、ナチ・ドイツとソ連軍の板挟みとなって、第二次世界大戦終戦間際まで激しい被害を受けた。

1919年の国境

1945-1988年 暗澹たる「東ブロック」の冷戦時代

1945年の第二次世界大戦終結後にドイツがベルリンで東西に二分され、アメリカを盟主としたヨーロッパ諸国の「西ブロック」とソ連を盟主とした「東ブロック」が対峙するかたちとなった。

西ブロックは統合が進み、自由主義経済を基本とする経済復興を遂げてEUの前身である欧州共同体(EC)が形成されたが、ソ連の影響下に置かれたポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーやユーゴスラビアなどの中欧諸国は社会主義圏に組み込まれ、茨の道を歩むことになった。

厳しい検問や言論統制など自由が制限されたうえ、経済的にも物資不足となり、1953年にスターリンが死去して以降各地で抵抗運動が見られるように。1968年にはチェコスロバキアで社会主義の改革をめざす運動「プラハの春」が起こり、ポーランドやハンガリーでも大規模なデモやストライキがたびたび起こるようになった。

冷戦下の東ブロックと西ブロック 出典:AFP

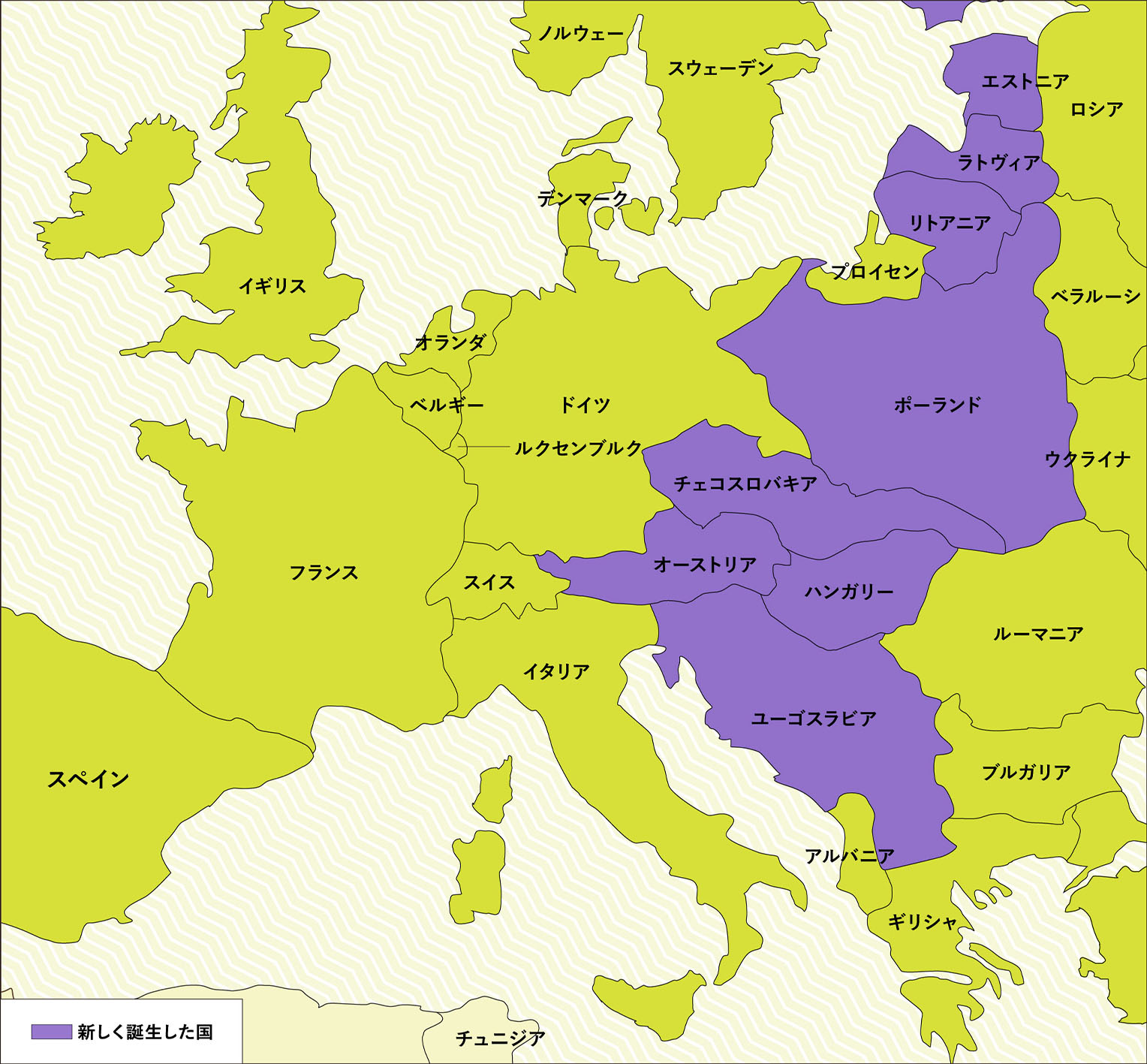

1989年 冷戦の終結とV4の成立

1989年にベルリンの壁が崩壊し、米ソによって冷戦終結が宣言されると、旧社会主義国は続々と民主化して資本主義国へと体制を転換。ソ連は1991年に解体された。インターネットの急速な発展による情報や資金、技術、労働力の越境が進んで経済がグローバル化した。

なかでも、ハンガリー、ポーランド、チェコスロバキアの中欧3カ国は、民主化と経済的移行を加速させ、EUとNATOへの加盟を目指すことを目的とした会合を1991年にハンガリーのヴィシェグラードという町で開催。町の名にちなみ、ヴィシェグラード・グループと呼ばれる政治同盟を創設した。その後、1993年のチェコスロバキア分離にともない4カ国での構成となったことからV4と呼ばれることもある。

実際にNATO加盟が叶ったのは、ポーランド、チェコ、ハンガリーが1999年、スロバキアが2004年のこと。またEU加盟が実現したのは、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー揃って、2004年のことだった。ちなみに、ユーロを導入しているのはこのうちスロバキアのみ。ポーランドはズロチ、チェコはチェココルナ、ハンガリーはフォリントという独自通貨を使用している。

ロシアとウクライナのはざまで

2004年にEU加盟という目標を達成して以来、V4の4カ国はこのグループに対する重要性を以前ほど強く認識しなくなった。安全保障、経済、エネルギー、移民といった分野で共通の地域利益を守る際には、依然として欧州理事会内で戦略的な同盟として機能しつづけているが、とくに近年は、近隣国のロシアやウクライナとの関係をめぐる政治的な違いも浮上している。ここで4つの国がこの状況に声を上げるなら……と想像して、各国の言葉に耳を傾けてみた。

-

ポーランド🇵🇱

歴史的トラウマがあるので、ロシアに対しては一貫して厳しい態度をとっています。財政、軍備、外交などさまざまな方面から隣国ウクライナを支援していて、2023年末までに200億ユーロを拠出しました。ウクライナ難民の受け入れももっとも多い国のひとつです。

-

チェコ🇨🇿

1968年に起きた旧ソビエトによるチェコスロバキアへの軍事侵攻の経験は忘れていません。2022年からはじまったロシアの侵攻に苦しむウクライナに、合計で80万発の砲弾を支援しようと奔走しているところです。

-

スロバキア🇸🇰

当初は親ウクライナだったのですが、政権交代後はロシア寄りです。だからといって親ロシア派というわけでもありません。ハンガリー同様、経済的デメリットが大きいからというのが本音です。

-

ハンガリー🇭🇺

ロシアとの関係をあまり悪化させると私たちの経済にも大きなダメージがあるので、あまり積極的にウクライナ支援はしていません。2024年7月にはオルバーン首相がプーチン氏と会談していますし……。

過去の戦争やさまざまな禍根を残した社会主義時代を経験した中欧諸国のロシアへ向ける目は依然厳しい。一方で、経済的なダメージを理由にロシアに対して厳しい態度を取れない国があるのも事実。オーストリア=ハンガリー帝国、ソ連、ナチ・ドイツ、そしてロシアという時代の大国に翻弄されながら、そのなかで勝ち取った「独立」をどう維持していくか。ウクライナや中欧諸国だけでなく、世界中の国民国家が再び岐路に立たされている。

Keywords

”Heart of Europe”と呼ばれ、ヨーロッパの真ん中に位置するポーランド。首都ワルシャワは、昔から西と東の人と文化が混ざり合ってきた活気溢れる街。日本からの直行便もあって、ほかのヨーロッパ諸国を旅するにもハブとなる場所です。そんなワルシャワでしたい10のことを集めました。 文化の交差点、ワルシャワを旅してみませんか?

Text:TRANSIT Cooperation:Warsaw Tourism Office

What’s ワルシャワ?

ポーランドの首都ワルシャワは、かつて「北のパリ」とも呼ばれるほどの繁栄を誇った中欧の大都市。1569年にポーランド=リトアニア共和国が建国されると、南部クラクフからワルシャワに政治の中心が移されて首都として歩み始めます。第二次世界大戦では戦場となって大きな被害を受けるも、国民の手によって旧市街が再建されて世界遺産になります。ワルシャワは偉大な音楽家ショパンの故郷でもあって、音楽を感じられるスポットも点在。5年に一度開かれるショパン国際ピアノコンクールの開催地としても知られていますが、日常的に生演奏を聴ける機会が多い音楽の都でもあります。市内にはポーランド最長の大河であるヴィスワ川が流れていて、首都でありつつゆったりした気分も味わえる。歴史から現代カルチャーまで味わえるエネルギッシュな街を歩いてみよう!

© City of Warsaw

ワルシャワでしたいこと!

その1/文化科学宮殿で街を一望する

ワルシャワの街を見渡すべく行ってみたいのが、中心地にそびえ立つ、文化科学宮殿(Pałac Kultury i Nauki)。高さ237m、42階建て、30階の展望台からはワルシャワ市内を一望できるようになっています。1955年に竣工、ソ連のスターリンから社会主義下にあったポーランドへ贈られたため、「スターリンの置き土産」というあだ名も。一見近寄りがたいほどの貫禄があるけれど、建物内には映画館、博物館、レストランやカフェがあって気軽に訪れることができます。足元の〈Bar Studio〉は夜な夜なワルシャワの人たちが集っていたり、冬には無料アイススケートリンクが登場したりと、街の空気を感じられる場所です。

© City of Warsaw

文化科学宮殿はスターリン様式を象徴する建物のひとつ。スターリン様式とは、社会主義の発展と威厳を示すべく、ソ連のスターリンがNYの摩天楼に対抗意識を燃やしたことで建てられた建築群のこと。重厚感のある左右対称な高層建築が特徴。1階にある〈Bar Studio〉のバーもいい。

© Yayoi Arimoto

その2/世界遺産の旧市街を歩く

スタレミアスト(Stare Miasto)は、数奇な運命を辿った“古くて新しい”旧市街です。第二次世界大戦でナチ・ドイツ軍によって徹底的に破壊されて一度は廃墟になってしまいます。戦後は社会主義風の街に再建される都市計画があったものの、ポーランド国民によって見事に中世の街並みを復活させました。修復には、戦時中に建築学科の学生たちが記録したスケッチや昔の絵画、写真などが参考にされて、なんと建物のヒビまで再現。ポーランドの人びとの執念から生まれ変わった街並みは、世界遺産にも登録されています。旧市街の外堀には1944年のワルシャワ蜂起で犠牲者を想ってつくられた少年兵の像があったり、近くにはポーランドが生んだ天才科学者キュリー夫人の生家もあったり……散策しながらワルシャワの歴史を感じることができる場所です。

その3/POLIN ポーランド ユダヤ人歴史博物館へ行く

中心部のムラヌフ地区は、元ユダヤ人街で第二次世界大戦中にはゲットーがあったエリア。現在、ここにはPOLIN ポーランド ユダヤ人歴史博物館(POLIN Museum of the History of Polish Jews)が建っています。施設内には、中世から現代までのユダヤの歴史、習慣、信仰、ホロコーストについて展示。実は、ポーランドはかつて欧州内でもっともユダヤ人が多く暮らしていた国のひとつ。博物館名の「POLIN」とはヘブライ語で「住みたい場所」という意味で、ユダヤの人の間でポーランドを指していました。中世のポーランド国王は欧州で差別されることもあったユダヤ人を受け入れ、彼らの技術力や労働力とともに国を繁栄させてきた歴史があり、縁の深い国なのです。第二次世界大戦中は、ナチ・ドイツ軍によってポーランド国内や欧州諸国からユダヤ人が集められて、アウシュビッツ=ビルケナウ絶滅収容所などに送られ、多くの犠牲者が出た国でもあります。ポーランドと世界のユダヤのことを知るうえでも貴重な博物館です。

フィンランドのLahdelma & Mahlamäki が設計したモダンな建物。ユダヤの教会、シナゴーグが再現された展示もある。

© Yayoi Arimoto

その4/ショパンの故郷で音楽を聴く!

ポーランドが生んだ天才ピアニスト&作曲家といえば、フレデリック・ショパン。ショパン一家が暮らしたこともあるワルシャワ大学、ショパンの心臓が眠る聖十字架教会、彼の名を冠した名門国立音大・ショパン音楽大学など、市内にはショパンゆかりの場所が点在しています。そんな音楽の都ワルシャワへ来たならば、生演奏も楽しみたいところ。気軽に音楽に触れられるのが夏のワジェンキ公園(Park Łazienkowski)。毎年5月から9月の日曜日にショパン像のある屋外広場で無料のピアノコンサートが開かれていて、ショパンの名曲が聴けます。また本格的に楽しみたいならポーランド国立フィルハーモニー(Filharmonia Narodowa)へ。5年に一度開かれるショパンコンクールの本選会場としても知られていて、ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団の定期公演やゲスト公演が行われています。ドレスアップして、雰囲気を含めて楽しみたいところ。またポーランドはクラシックだけでなくジャズも盛ん。夏は旧市街でジャズフェスティバル「JAZZ NA STARÓWCE」が無料で開催されている。名門の音楽クラブ〈ジャスミン(Jassmine)〉もぜひ訪れてみて。それぞれの施設やイベント情報は各HPで確認を。

その5/ヴィスワ川沿いを散歩する

ヴィスワ川(Wisła)は街一番の癒やしスポット。街の人は夏になるとビーチ感覚で日光浴&涼みに訪れます。川沿いは道が整備され、サイクリストや犬の散歩を楽しむ人が行き交っていたり、砂場&水場と遊具もあって子どもたちのいい遊び場に。レストラン、バーが点在しているので、店でご飯を楽しむもよし、食材を買い込んで川沿いの階段でピクニック気分で味わうもよし。ちなみにこのワルシャワのヴィスワ川にはバルト海からやってきた人魚が棲んでいたという伝説があって、街に危険が訪れたときには剣と盾を持って人魚が守ってくれるそう。街の人たちを休息させてくれるくつろぎスポットです。

その6/ワルシャワ大学図書館の屋上庭園でのんびり

ヴィスワ川沿いにあるワルシャワ大学図書館(Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)には、実はヨーロッパのなかでも最大規模の屋上庭園があるんです。春から秋まで開放されていて、学生以外に市民も旅行者も自由に利用できるようになっています。展望台からはヴィスワ川にかかる橋やワルシャワのスカイラインを見渡すことができたり、地元の人たちは軽食を持ってきてピクニックをしたり、キャッチボールをしたり、読書したり……こんな場所があったら住みたくなってしまうなと思えるようなのんびり空間ですよ。街の喧騒に疲れたら、ここでひと息つくのも贅沢な時間。

屋上庭園だけでなく地上レベルにも公園が広がっている。

© Yayoi Arimoto,©︎TRANSIT

その7/市場でローカルと一緒にお買い物

現代的なスーパーマーケットもたくさんあるけれど、ワルシャワ市民は昔ながらの市場で日々の買い物をするのも大好き。旬の野菜や果物、ハーブ、チーズ、卵、牛乳、肉、ソーセージ、パン、お菓子、花……が手に入ります。老舗市場ではハラ・ミロフスカ(Hala Mirowska)がおすすめ。とくにポーランド名産のハチミツは、種類がたくさんあって安くておいしくてお土産にもいい。ほかにも、センベック・バザール(Szembek’s Bazaar)周辺の露店や、エコロジカルな食材、地域産の食材が手に入るビオバザール(Bio BAZAR) もチェックしてみよう。それぞれの営業日はHPから確認を!

その8/ナチュラルコスメをゲットする

実は、ポーランドはナチュラルコスメ大国! ポーランドのドラッグストアやモールの化粧品売り場に行くと、ポーランド発のコスメ商品が多いことにきっと気がつくはず。街の人にその理由を尋ねてみると、農業国だからいい素材がある、美容意識が高い国民性(ちなみにアメリカの化粧品ブランド〈ヘレナ・ルビンスタイン〉の創業者はポーランド出身)、自国製品を愛していてポーランドブランドがあったら買うから需要が高い(コスメに限らず農作物、食材、工業製品も)……などいろんな意見が。よく見かけるのがグダンスク発の〈ジャヤ(Ziaja)〉。乾燥肌にいいヤギミルクのシリーズが充実。インディペンデントなポーランドのコスメブランドを発掘したいと思ったら、エレクトロニア・ポウシェ(Elektrownia Powisle)のモール内にある、ポーランドのナチュラルコスメを専門に扱っている〈Polish Nature Beauty Bar〉を覗いてみよう。

街のドラッグストア、空港内の化粧品コーナーでもポーランド生まれのナチュラルコスメを見つけることができる。

© TRANSIT

モールのエレクトロニア・ポウシェにある〈Polish Nature Beauty Bar〉。

© Yayoi Arimoto

その9/ポーランドのカルチャーを感じる

ワルシャワの若い人たちが口々におすすめしてくれたのが、ザヘンタ国立美術館(Zachęta National Gallery of Art)。ポーランド国内や海外の著名なアーティストの企画展示をしている現代美術館で、「Zachęta」というのは、ポーランド語で「励ます」という意味。1860年にワルシャワで設立された美術奨励協会の名前が由来になっていて、現代アートを扱いつつもその歴史は古い。マグダレーナ・アバカノヴィッチ、タデウシュ・カントル、カタジナ・コブロ、ヘンリク・スタジェフスキといったポーランド作家の展示が行われています。アートに関する書籍・雑誌を揃えた図書館やミュージアムショップもあるので、ふらりと立ち寄ってみるのもいいかも。また本の出版やイベントも企画されている書店〈Księgarnia i Kawiarnia Wydawnictwa Czarne〉もいい。2階には喫茶店もあって、コーヒーやレモネードを飲みながらゆっくりできる。

ポーランドのアーティストを中心に扱っている現代美術館のザヘンタ国立美術館。

© City of Warsaw

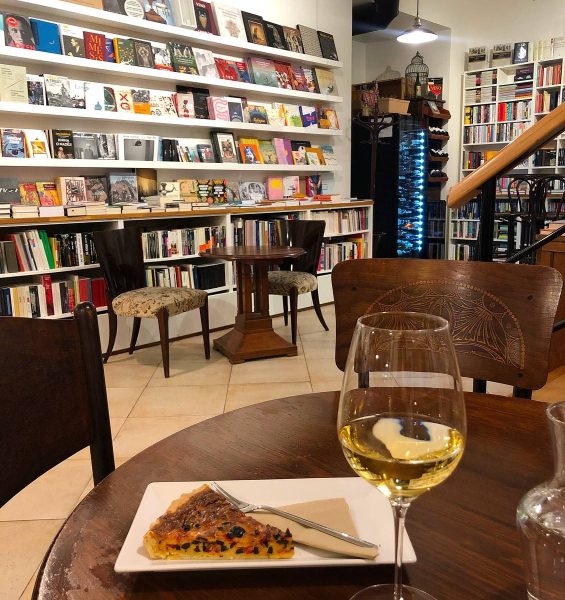

書店〈Księgarnia i Kawiarnia Wydawnictwa Czarne〉。

© Yayoi Arimoto

その10/ポーランドのドーナツ「ポンチキ」を食べる

甘いもの好きならば、ドーナツ好きならば、ぜひ試してほしいのが「ポンチキ(Pączki)」。小麦の生地をふんわり揚げた穴のないポーランド版ドーナツ。中にジャムが入っていたり、外に砂糖がまぶされていたり。見た目も実際に食べても甘いけど、不思議とペロリと食べられて、エネルギーチャージにもぴったりです。ローカルが愛するポンチキのお店をピックアップしました!

●〈Zagoździński〉

1925年創業の老舗ポンチキ専門店。古いレシピを参考にしていて、天然素材を使用&伝統的なラードで揚げている。

●〈Blikle〉

ワルシャワで最古、1869年創業の菓子店。伝統的なポンチキはもちろん、ケーキやパイまで職人技が詰まっていて、ポーランドらしいお菓子に出会える。

●〈BAJA wegańska cukiernia〉

ヴィーガンフードを扱うこちらのお店では、伝統的なポンチキと同じくらいおいしいポンチキが食べられる。

●〈Lukullus〉

ポップ&かわいい(そしてもちろんおいしい!)ペストリーショップ。こちらでも盛り付けが美しいポンチキがいただける。

© City of Warsaw

Keywords

ドイツ、ポーランド、オーストリア、スロバキアに囲まれた内陸国のチェコ。そのほぼ中央に首都プラハはある。世界遺産にも登録されている美しいプラハは、数々の文化人を生み出してきた場所でもあります。街歩きをしたり、ビールを飲んだり、川でチルしたり……そんなプラハでしたい10のことをピックアップ。 中欧の文化の都・プラハを旅してみよう。

Text:Sakuya Amano

What’s プラハ?

チェコ共和国の首都・プラハは「百塔の街」。塔の一つにでも上って街を見下ろすと、おもちゃのように行き交う赤いトラムと、一面に広がるオレンジの屋根が見える。この国は多くの文化的偉人を輩出している。アルフォンス・ミュシャ、フランツ・カフカ、アントニン・ドヴォルザーク、カレル&ヨゼフ・チャペック、ヤン・シュヴァンクマイエル、ヨゼフ・ラダ、ベドルジハ・スメタナ、アントニン・レーモンド……。彼らはプラハという街で、何を想い、歩き、過ごしていたのだろう。

そのヒントは、プラハっ子たちが愛するローカルスポットにありそうだ。ビール、川、本、カフェ、ミュージアム、食。そんなキーワードを携えて、ローカルなプラハ旅をご案内!

プラハでしたいこと!

その1/ホスポダでビールを飲む

チェコは、ビール大国! 国民一人あたりのビール消費量世界一を誇る。プラハに着いたら、まず目指すは「ホスポダ(hospoda)」。ビールと料理が揃ったビアパブのことを指し、基本は500mlのジョッキで提供され、円安の今でも一杯500円以下で、水よりも安く飲めてしまう。

ビールにはいろんな種類があるけれど、日本でビールと聞いて思い浮かべるのは、黄金色でアルコール度数が高くないものだろう。それがいわゆる「ピルスナー」タイプなのだけれど、その発祥地がチェコ西部の都市プルゼニュ(Plzeň)なのだ。街のドイツ語名であるピルゼンが、ピルスナーの由来にもなっている。そんなピルスナーの元祖が、世界各国に輸出されているビールメーカーのピルスナー・ウルケル(Pilsner Urquell)だ。

〈レスタウラツェ・ウ・ピンカスー(Restaurace U Pinkasů)〉など、地元の常連客であふれる名ホスポダで、ビール片手に語らう人たちの活気を感じながら、ウルケルのさまざまな飲み方に挑戦してみてほしい。チェコで根強く愛されるヤギのマークでおなじみのビールメーカーコゼル(Kozel)は、とくに黒ビールが絶品!

また、チェコにはマイクロブルワリーがいたるところにある。「世界で最も美しい図書館」があることで有名なストラホフ修道院では、なんと600年以上前からビール醸造を行ってきた歴史がある。クラフトビールのSv. Norbertや、ブルダヴァ川に停泊する船の上で醸造をしているロッチュ・ピヴォヴァル(Loď pivovar)などの変わり種のビール醸造所もある。ほかにも、良質なチェコ料理とビールを提供する地元民に愛されるホスポダで、チェコ国内各地にある〈ロカール(Lokál)〉もいい。一店舗選ぶなら、〈ロカール・ハンブルク(Lokál Hamburk)〉がおすすめ。人気のマイクロブルワリーのピヴォヴァル・マトゥシュカ(Pivovar Matuška)が手掛けるモダンなホスポダ、〈アウトマ・マトゥシュカ(Automat Matuška)〉などもいい。チェコビールの自由な奥行きもぜひ楽しんでほしい。

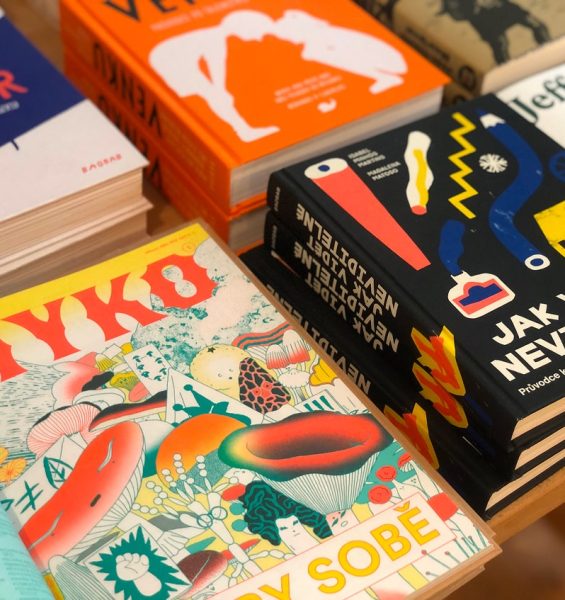

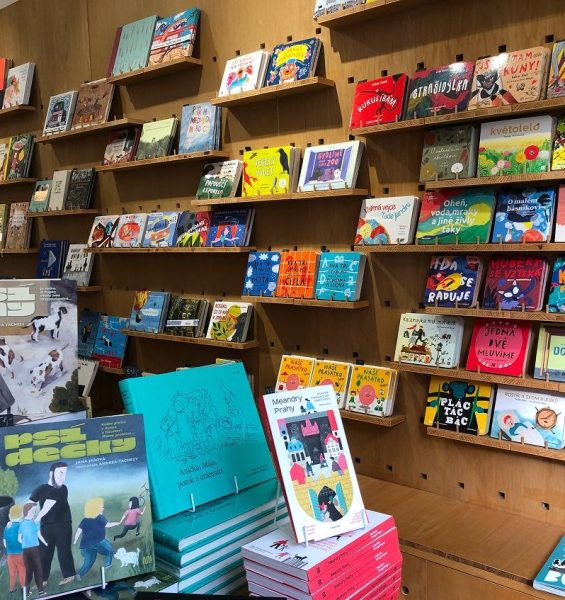

その2/書店、ブックカフェで本の旅

鉄道や、公園やカフェであたりを見渡すと、おしゃべりをしている人たち以外の手元には、たいてい本がある(そして足元には犬がいたりする)。プラハには、新刊書店や古本屋はもちろん、独立系書店、ブックカフェなどの本好きにはたまらないスポットが無数にある。本が並ぶウィンドウはとりあえず覗いてみる、店頭の箱はひとまずディグる。これ、本の虫のキホンですよね?

出版社が手掛ける書店もあり、とくに〈バオバブ書店(Baobab Knihkupectví)〉と〈メアンデル書店(Knihkupectví Meander)〉は見逃せない。本の判型、印刷、製本にこだわった、Made in チェコの本のユーモアと自由さを感じてほしい。そのほかに、〈カフカ・ブック(K-A-V-K-A book)〉や〈クニホボット(Knihobot)〉、〈スパーレナー通り書店・古書店(Knihkupectví a antikvariát Spálená)〉で種類豊富な本に埋もれてみよう。〈チタールナ・ウニジャズ(Čítárna Unijazz)〉や〈ボシュスカー・ラフヴィツェ(Božská Lahvice)〉など、本とともにお酒を楽しめ、コンサートやイベントが開かれる自由度の高いスペースも増えている。旅程が決まったらイベント情報を合わせてチェックしたい。

その3/ブルタヴァ川沿いでチル

プラハ中心部を南北に流れるヴルダヴァ川。日本人にとっては音楽の授業で歌った「モルダウ」のほうが名前に馴染みがあるだろうか。川があれば人は吸い寄せられていく性質をもつようで、天気がよければ川べりに座り日向ぼっこをしたり、おしゃべりをしたり、ビールを飲んだり、白鳥にちょっかいをかけたりする人たちがいる。ナープラフカ(Náplavka)と呼ばれるこのエリアは、毎週土曜の朝8時から14時までファーマーズマーケットが開かれ、船上やバーもあり、観光客も多いがローカル人も入り混じる場所。何をするでもない、川のそばにいて、夕景を、夜景を眺める。そんな時間の過ごし方が一番ローカルに近づけるかもしれない。

その4/蚤の市でアンティーク雑貨と出合う

毎週土曜と日曜の6時から14時には、ヨーロッパでも最大規模の蚤の市「プラハ・フリーマーケット(BLEŠÍ TRHY Praha)」がプラハ9区・ウ・エレクトリ(U Elektry)で開かれている。会場スペースは50,000㎡を超える広さで、新品を売る業者や飲食店なども多い、玉石混交な出店ラインアップ。そのなかでもアンティーク雑貨や食器、レトロなおもちゃや切手・マッチラベルなど魅力的なものもたまに見つかるので、時間に余裕をもってじっくりまわるのがおすすめ。知らない人の写真や手紙、身分証明書……? などの珍品との出合いも、誰が買うのかと想像しながら味わってほしい。場内に入るには入場料が必要なのでご注意を。

その5/人形劇・アニメーションに触れる

チェコの歴史を語るうえで欠かせないのが人形劇とアニメーション。人形劇はユネスコの無形文化遺産にも登録されており、国内にはプロのマリオネット劇団が9団体、インディーズ・グループが約100団体、そしてアマチュア劇団が約300団体存在するほど盛んな文化でもある。チェコを代表する公立人形劇場、アルファ劇場(Divadlo Alfa)の公演は子どもも大人も楽しめる内容が多い。人形の役柄を演じる俳優が途中で楽器を持ち音楽を奏ではじめたり、それまで人間が演じていた演劇が突如2次元、3次元の人形に入れ替わったりとユーモアに満ちた表現が楽しめる。アルファ劇場は西部の街プルゼニュにあるが、プラハでの出張公演も多いので、チャンスがあればぜひ観てほしい。劇団「ブフティ・ア・ロウトキィ(Buchty a loutky)」は人形の造形とその演出が独特で、つい追いかけたくなる劇団だ。人形劇はたいてい、上演の最後には子どもたちが人形を見たり触れたりできる時間が設けられており、作り手と観客の垣根がとても低く感じられるのも魅力のひとつ。ほかにもミノル劇場(Divadlo Minor)という入口から劇場の中のつくりもすべて楽しい劇場がある。こちらはとくに人気公演も多く早めの予約が必須。アニメーションの世界に触れたい方には、カレル橋のほど近くにあるカレル・ゼマンミュージアムがおすすめ。実写とアニメを行き来する特撮手法を体験できる仕掛けが満載で、日本語ガイドもある。子どもから大人までチェコアニメーションにぜひ触れてみてほしい。

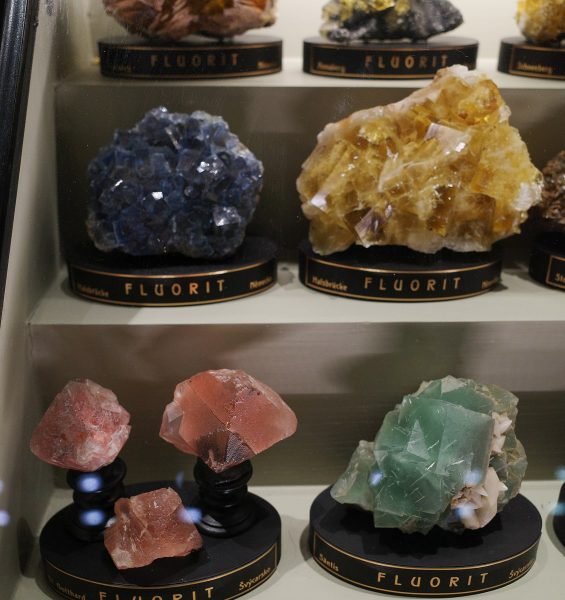

その6/国立博物館で歴史と鉱石を見る

プラハにある国立博物館の本館は、大規模な改築工事をへて、2018年に再オープンした。先史時代から近代に至るまでの進化の過程を、化石や動物の実物型模型、骨格標本などを通して辿る自然史の展示は迫力があり、豊富なアニメーションで感覚的に学べる内容となっている。さらに驚くのは展示室いっぱいに並ぶガラスケースに詰まった鉱物コレクション。形も色も、どこをとっても唯一無二である鉱物に見惚れてしまうが、博物館が所蔵している10万点以上の鉱物のうち、現在展示されているのは4%のみというから驚きだ。地下のフロアにあるマルチメディア展示も見逃せない。地下フロアの通路いっぱいに広がるスクリーンに映し出されるのは、ヴァーツラフ広場の正面という立地にあるこの建物から見下ろした街並みの変遷をたどれるアニメーション。1968年に起こった「チェコ事件」の痛ましさや、この広場で起きた1989年の「ビロード革命」で熱狂する人びとの様子が映し出され、今立っているこの場所で実際に起きたことを体感できる。最上階の展望フロアからは、今現在のヴァーツラフ広場を見下ろしてみよう。2027年には、この広場に再び路面電車が走るようになるらしい。この地を定点観測することは、プラハの歴史を知ることにもつながるのだ。

その7/文具・雑貨は「アップサイクル」と「デザイナーズ」を選ぶ

プラハ7区のホレショヴィツェ、ブベネチュ、レトナー地区は、ギャラリーや劇場、カフェやレストラン、アパレルショップや雑貨店などが多く、プラハ人にも人気の高いクリエイティブなエリアとなっている。アトリエショップ〈ROE ateliér(ロウ・アテリエ)〉は、デザイナーのリンダ・レッテロヴァーさんが図案を描き、自分の手でプリントして縫製した布製品や編み上げたニット作品のほかにも、陶器やZINEなどが所狭しと詰まったワクワクする空間。日本人にも人気の高い文具店〈パペロテ(Papelote)〉は路面店があり、カラフルなノートに合わせた機能的なゴムストラップなど、バリエーションも豊富でカスタマイズを楽しめる。〈リフォルマート(Reformát)〉は製本工房とショップを兼ねたデザインスタジオで、その製品のほとんどは使用済みの材料をアップサイクルして作られている。

また、ヴルタヴァ川沿いをはじめとするチェコ各地で巡回開催されているデザイナーズマーケット「ミント マーケット(MINT Market)」では、チェコ発のオリジナルブランドに出合ってみてほしい。すでにあるものから思いがけない工夫で生み出された作品たち。このオリジナリティこそが、社会主義の時代をへた現代のチェコのものづくり精神を体現した、現代型のアウトプットともいえる。

その8/偉人たちが眠るヴィシェフラドへ

プラハ観光でまず目指すことになるカレル橋やプラハ城。そこに比べて足を運ぶ人が少ないけれど、騙されたと思って行ってほしいのがヴィシェフラドだ。カレル橋からヴルタヴァ川沿いを走るトラムに乗り、川沿いのチルスポット・ナープラフカあたりで降りてさらに歩き、階段を上る。風景の美しさに何度も振り返りながら歩いて、少し息が切れた頃に辿り着くのが、ネオゴシック様式の大聖堂聖ぺテロ・パベル教会。その隣には、ヴィシェフラド民族墓地(Hřbitov Vyšehrad)がある。この場所で作曲家のベドルジフ・スメタナとアントニン・ドヴォルザークやカレル&ヨゼフ・チャペック、合葬墓碑には、画家のアルフォンス・ミュシャなどの偉人が眠っている。なんと明るい墓地だろう、と思う。緑豊かで、一人ひとりの人生に沿った墓碑を眺めながら思わず散歩したくなる。高台にある公園からの景色はまた格別で、高所から足を投げ出して臨場感溢れる眺めを楽しむローカルを横目に、ヴルタヴァ川を見下ろしてみよう。音楽や絵や文学は、観光中心地の喧騒を少し離れた、こういう豊かな余白のなかで生まれるのかもしれない。ヴィシェフラドを目指す道のりは、途中でキュビズム建築の建物に出合えるのもうれしい。

その9/トラムで景色を眺める

プラハ散歩が楽しいのは、公共交通機関の便利さも大きな理由の一つ。市内のトラム(路面電車)・バス・メトロの料金は共通料金で、30分/90分/24時間/72時間から選べる時間制のチケットを購入し有効化したら、あとは乗り物にそのまま乗るだけでよいのだ。

プラハを走るのは、赤い線の入ったトラム。車両はWi-Fiを搭載している新型もあれば、旧型も多く現役で走っており、まるで街じゅうがトラム博物館のよう。ぜんまい仕掛けのおもちゃのような旧型車両のフォルムも、石畳を走る振動も、カンカンカンと鳴る音も、目的地へ向かう道のりも、すべてが愛おしくなってしまうのがトラムの魔法。その魔力に取り憑かれた人は都市交通博物館に足を運べば、40台以上のさまざまな車両を見ることができる。そこで入手できるトラムグッズも愛好家にはたまらない。

その10/肉とニンニクを食らおう

ホスポダに入ると脳内はビール・ファーストで、自ずと食事はビールをベースに注文内容を考えていくことになる。もちろんビールに合う料理ばかりだから心配はいらない。

たとえば前菜は、ニンニクがたっぷりのスープ「チェスネチュカ(Česnečka)」はどうだろう。ガツンと身も心もカーッと熱くなっているうちにビールが1杯、2杯と消えてゆく。そしてメインディッシュ。ガッツリと焼いた肉料理を堪能したい人は、ひざ肉「コレノ(Koleno)」を食べずには帰れない。つけあわせのマスタードやホースラディッシュ(セイヨウワサビ)やピクルスと合わせてやわらかい肉をめいっぱい頬張る。さらに日本では食べられない肉料理としておすすめしたいのが「タタラーク(Tatarák)」。いわゆるユッケのような生肉のタルタルステーキだが、驚きなのはその食べ方。タタラークは、「トピンキ(Topinky)」という揚げたパンに、生のニンニクをゴリゴリと押し当ててすりつぶすところからはじまる。生ニンニクがたっぷりすり込まれたカリカリの揚げパンに、生肉をたっぷりのせて食べる……!背徳感の上からビールを流し込むこの感覚を一度味わってほしい。ちなみにプラハにはベトナムからの移民も多いため、ベトナム料理店を街でよく見かけることも特筆しておこう。胃腸が疲れたとき、アジアの味を求めるとき、駆け込む先があるのはありがたい。

プラハは寄り道が楽しくて、気づけば1日で3万歩近く歩いていることがある。緑豊かな道を見つけて脇道に逸れたり、珍しい建物や店構えを写真に撮ったり、眺めの良い高台の公園を目指して階段を登ったり。お店に入るときは、「ドブリーデン!(Dobrý den/こんにちは)」と微笑んでみたり。気まぐれにトラムに飛び乗り景色を眺め、気になるものを見つけてまた降りて石畳を歩いて、疲れたらホスポダでビールを一杯引っかけてみたり。飲み終えたら「ヂェクユ!(Děkuju/ありがとう)」と挨拶して帰る。そんなローカル目線で一日を過ごしてみたら、これまでとは違ったプラハの顔が見えてくるかもしれない。

Profile

作家/紫波町図書館長

あまのさくや

チェコ親善アンバサダーとして、いち旅行者として、チェコ共和国の魅力を伝えることをライフワークとする。現在は、チェコにどこか似ている気がする、岩手県・紫波町(しわちょう)で生活しながら、本にかかわる仕事や創作活動を続けている。著書に『チェコに学ぶ「作る」の魔力』(かもがわ出版)がある。

チェコ親善アンバサダーとして、いち旅行者として、チェコ共和国の魅力を伝えることをライフワークとする。現在は、チェコにどこか似ている気がする、岩手県・紫波町(しわちょう)で生活しながら、本にかかわる仕事や創作活動を続けている。著書に『チェコに学ぶ「作る」の魔力』(かもがわ出版)がある。

-

Instagram

Keywords

かつてチェコスロバキアとして、お隣チェコと同じ国家を形成していたスロバキア。距離的にはオーストリアやチェコとも近いのに、なぜか中欧巡り旅で見逃されがち? でもこの国には魅力的な場所がたくさん! スロバキアの旅をはじめるのに、まずは玄関口の首都ブラチスラバのことをみていこう。ブラチスラバならではの旅スポットを、現地在住のヴィツィアン邦子さんに教えてもらいました。まだまだ知られざるスロバキア、訪れるなら今です!

Text : Kuniko Vician

What’s ブラチスラバ?

© visitbratislava.com

スロバキアの首都ブラチスラバはドナウ川沿いに広がる人口50万人の都市。過去にはオーストリア、ハンガリー、チェコとともに歴史を重ねてきました。ブラチスラバにはスラブ語で「ブラースラウの城」という意味があって、軍の高官にちなんで名づけられています。EUへの加盟以来、町はどんどん近代化されてきましたが、直径1kmほどの旧市街は一般車の通行禁止なので歩きやすくコンパクト。歴史的な建築物や石畳の路地など中世の趣が残り、かわいいカフェやスロバキア伝統料理のレストラン、ミュージアム、オペラ劇場、カラフルな店が、旅行者を楽しませてくれます。他国で観られるような高い建物が少なく、空が青い日は開放感に包まれる美しい古都を歩いてみましょう!

ブラチスラバでしたいこと!

その1/ブラチスラバ城に行く

まず訪れたいのが、ブラチスラバ名物でもあるこの白くて四角いお城。その名もずばりブラチスラバ城(Bratislavský hrad)。塔に登り、地上85mの高さからドナウ川やオーストリア方面を見渡してみましょう。正面には人びとが暮らす街が望め、奥に広がる広大な畑と緑の深い藪は、冷戦時代に鉄のカーテンがあった地域でもあり、その歴史を感じる瞬間も。晴れていると隣国オーストリアの数えきれないほどの電力風車が見えることもある。

城下に見える聖マルティン大聖堂も合わせてぜひ。マリア・テレジアを含む11人の国王と8人の王妃の戴冠式が行われた場所で、尖塔にはハンガリー国王の金の王冠のレプリカが鎮座しています。

© Vitold Drutel / shutterstock

その2/フラヴネー広場を攻略する

© vvoe / shutterstock

ヨーロッパの街を散策するには、まず町の起点となる広場に行くのがいい。ブラチスラバでいうと、旧市街の中央広場であるフラヴネー広場(Hlavné námestie)がそれにあたる。四角い広場をぐるっと見渡すと、なんと日本の旗が目に入る! 実は日本大使館があるので散策のスタート地点にも待ち合わせ場所にもいい。迷子になったら戻ればいい。

いくつかの路地を歩いて近くのカフェやレストラン、土産店を覗いたら広場にある〈カフェマイヤー(Cafe Mayer)〉でケーキタイム。ガラスケースに並ぶのは、オーストリアでもお馴染みの「ザッハトルテ」、カカオとキャラメルがレイヤーになった「ドボシュ(dobostorta)」、ナッツとバターを使った「エステルハージー(Eszterházy)」など種類も豊富でケーキ選びは大変! 夏はテラス席で涼み、冬はクリスマスマーケットのホットワインをいただくのも◎。時計台の隣の旧市庁舎の門をくぐりぬけると、ツーリストインフォメーションセンターがあって無料マップがもらえる。旅のはじめに、Bratislava Cardを購入しておくと便利。今回紹介するスポットの入場料が割引されたり、公共交通手段も安くなることも。購入はオンラインでも可。

その3/「青い教会」の美しさを堪能する

遠目でも一目でわかる、パステルブルーの爽やかさ! フラブネー広場から歩いて10分ほどの場所にあるのが、この「青い教会」こと聖アルジェベータ教会(Kostel sv. Alzbety)。ハンガリー王女の聖アルジェベータの生誕700年を記念し、20世紀初頭に建造されたといわれています。設計を担当したのは、分離派建築を牽引したハンガリーの建築家レヒネル・エデン。外はもちろん教会内も青を基調とし、椅子や装飾もペールブルー、コバルトブルーなどさまざまな青が楽しめます。ツーリストだけでなく地元の結婚式でも大人気。教会の中は見学できる時間が限られているので、必ず事前に確認を。

その4/スロバキアの食を味わう

© ineersk / shutterstock

せっかくスロバキアに来たのだから、食事もぜひスロバキア料理を。お隣チェコやハンガリーの料理とも近いけれど、羊のチーズを多用したり豚肉料理が多いといった特徴があります。とくに有名なのがジャガイモで作ったニョッキに羊のチーズとカリカリのベーコンをのせた「ブリンゾベー・ハルシュキ(Bryndzové halušky)」。スロバキアのタトラ山脈に生息するカムジーク(山ヤギ)がトレードマークになった〈コリバ・カムジーク(Koliba Kamzík)〉などで食べることができます。ただし、味が濃い料理かつ量が多い場合もあるので注文時は気をつけて。もっと気軽にスロバキア料理を楽しみたいときは、ブラチスラバ市内に7店舗ある〈モンデュー(Mondieu)〉もおすすめ。女性の看板が目印で、ランチにたっぷりサラダが食べられるのがうれしい。季節によってはお洒落なテラス席で味わうのも◎。

その5/ビアホール&ワインバー巡り!

中欧はビールやワインの宝庫! スロバキアも例にもれず、国民の多くはビール&ワインが大好き。ブラチスラバ産のビールが楽しめる〈ブラチスラバスキ メスティアンスキ ピボバー(Bratislavský Meštiansky Pivovar)〉は、老若男女を問わず地元の人に愛される名店。ビアホールとビアーガーデンの2店舗があり、簡単なおつまみからしっかりとした食事まで揃うのがうれしい。ドナウ川の観光船着き場からすぐの場所にある〈プラズドロイ(prazdroj)〉は、チェコ産のピルスナービールが飲めるビアホール。キレのあるビールを堪能したいならば、ここが一番という人も!

〈ブラチスラバスキ メスティアンスキ ピボバー(Bratislavský Meštiansky Pivovar)〉

© Bratislavský Meštiansky Pivovar

ビールだけではなく、ワインもぜひ。実はスロバキア産の白ワインは世界コンテストで受賞も多い、知る人ぞ知るワインの名産地なんです。ブラチスラバにはお洒落なワインギャラリーやワインバーがあり、手軽なお店ではグラスに10mlを樽から飲める場合も。スロバキア語でワインは「ヴィーノ(Víno)」。あとは英語で好みを伝えてみましょう。

旧市街の地下セラーでスロバキアの名品70選が飲める〈ナーロドゥニーサロンヴィン(Narodny salon vin)〉や青い教会近くのお洒落なワインバー〈ビノテカブルーチャーチ(Vinoteka pri Modrom Kostolik)〉は樽からグラスに注いでくれ気楽にワインを味わえます。ほかにも。マリア・テレジアが好んだといわれるブラチスラバ周辺で生産される赤ワインの「フランコヴカ(Frankovka)」や、カシスを使ったワインも美味。お土産にもぴったりです。

〈ナーロドゥニーサロンヴィン(Narodny salon vin)〉

© Narodny salon vin

その6/劇場で観劇を楽しむ

スロバキア、実は昔からレベルの高いオペラやバレエなどの公演が勢揃いなんです。日本人バレリーナも活躍するスロバキア国立劇場(SND)は、自国の言葉で公演するために1920年に設立されました。オペラ、バレエ、演劇などの演目を2つの劇場で上演しているんです。

また、映画『のだめカンタービレ最終楽章前編』で玉木宏さん扮する主人公がオーケストラを指揮したのは、スロバキアフィルハーモニーの本拠地〈レドゥータコンサートホール(Bratislava Reduta)〉です。ヨーロッパで権威のある「BHSブラチスラヴァ音楽祭」は毎年9月に開催される音楽祭で、若手演奏家とスロバキアフィルハーモニーとの演奏は見どころのひとつ。時期が合う方はぜひご確認を。

もうひとつのおすすめが、ザ・社会主義建築な逆ピラミッドをもつ、スロバキアラジオ局(Slovak Radio Building)。今ではコンサートホールになっています。その構造から生み出される良質な音響が有名で、ここで開催されるシンフォニーオーケストラの定期演奏は人気でチケットが売り切れることも。いずれの劇場でも、リーズナブルに見られる公演が多いので、気軽にトライしてみて。

その7/UFOの塔に登ってみる

© Brook Ward

ドナウ川にかかる、スロバキア民族蜂起の橋(Slovenske Narodne Povstanie)。その上には、なんとUFOのような円盤型の建物が! このUFOタワー(UFO Observation Deck)には展望台とレストランがあって、地上95mまで一気にエレベーターであがることができます。入場料も約12ユーロとそこまで高くないので、ブラチスラバ市内をぐるりと見渡しに行くのも楽しい。この円盤の周囲を命綱だけをつけて歩く「UFOタワーSKY WALK」というアクティビティもあります。アドレナリンが放出されること間違いなし。刺激を求めるみなさま、必見です。

その8/ブラチスラバの人気者を探してみる

ブラチスラバの街中には、なぜか一風変わった銅像たちがそこかしこにあるんです。たとえば、「のぞき屋」を意味する「チュミル」像や、人間観察をしているナポレオン、ブラチスラバでかつて人気を博していたという芸人シェーナー・ナーチ像……など。これらは、民主化し独立したあと、ブラチスラバの街が明るくなるように、と当時の市長らが始めたプロジェクトがきっかけなんだとか。人気の像には写真撮影のために列ができていることも。見つけたら、あなたもぜひ一緒に1枚どうぞ。

その9/スロバキアらしいアートスポットを訪ねる

ブラチスラバには、芸術やカルチャーが好きな方にぴったりなアートスポットも。

お隣チェコと並んで、絵本制作が盛んな国スロバキア。2年に一度開催される「ブラチスラバ世界絵本原画展(ブラチスラバ・イラストレーション・ビエンナーレ、BIB)」は、絵本をはじめとする児童図書原画の世界的な賞で、1967年から始まった歴史あるコンテストなんです。そんなBIBを主催しているのが「子どものための国際美術館」こと、ビビアナ(BIBIANA)。作品の展示からワークショップまであり、大人から子どもまで楽しめる施設になっています。また、ブラチスラバ市内から20kmほどの郊外にあるダヌビアナ現代美術館(Danubiana Meulensteen Art Museum)もおすすめ。ブラチスラバ随一のモダンアートの美術館で、展示はもちろん、モダンな美術館の建物や、彫刻が多数展示された庭園などを見るだけでも楽しいはず!

その10/足を延ばしてデヴィーン城に行く

© Emily Allen

時間のある人は、ぜひ少しだけ遠出してみてほしい。ブラチスラバ旧市街から約12km、オーストリアとの国境近くにある廃城のデヴィーン城(Devín Castle)は、1世紀のローマ帝国時代に建てられたという古城跡。フランス軍をはじめ各国との争いのなかで重要な役割を果たし、周辺地域を守っていたといわれています。城内の博物館が公開されているのは4~10月のみですが、市内から片道約30分なので、半日〜1日でさくっと行けるちょうどいい距離感。スロバキアの歴史を見守りつづける孤高の存在を見に、ぜひ足を運んでみて!

派手さはないかもしれないけれど、コンパクトで素朴、いるとなんだかほっとするのがスロバキアの魅力。紡がれる歴史を感じるもよし、ひと息ついてのんびり滞在するもよし。まだまだ情報が少ない国だからこそ、あなただけのお気に入りスポットを見つけてみてくださいね。

Profile

ヴィツィアン邦子

素朴なスロバキアの人々や美しい自然に魅せられ、スロバキア人と結婚。スロバキア在住30年。日本で旅行会社に勤めた経験を活かし、「日本人に合ったサービスの提供」を指針に、2012年にスロバキアの旅行手配会社 Zen Networks, s.r.o. を設立。翌年、スロバキア国家公認ガイド資格を取得し、旅行業に励む。スロバキアの田舎生活の魅力を日本の皆さんに伝えることをライフワークとし、より多くの方にスロバキアを楽しんでいただけるよう活動中。

素朴なスロバキアの人々や美しい自然に魅せられ、スロバキア人と結婚。スロバキア在住30年。日本で旅行会社に勤めた経験を活かし、「日本人に合ったサービスの提供」を指針に、2012年にスロバキアの旅行手配会社 Zen Networks, s.r.o. を設立。翌年、スロバキア国家公認ガイド資格を取得し、旅行業に励む。スロバキアの田舎生活の魅力を日本の皆さんに伝えることをライフワークとし、より多くの方にスロバキアを楽しんでいただけるよう活動中。

Keywords

宝石のような美しい街並みと、新旧入り交じるカルチャーが息づく、中欧諸国の首都。現地を旅するならしたい10のことを、現地に暮らす人や編集部の視点で選びました! さてハンガリーの首都ブダペストでは、どこいく? なにする?

Text:TRANSIT

What’ ブダペスト?

ハンガリーの首都ブダペストは、「ドナウの真珠」「ドナウのバラ」とも呼ばれる街。街中にはドナウ川が流れていて、川を境に西側のブダ地区と、東側のペスト地区に分かれている。丘陵地のブダ地区は、中世の空気を感じられる王宮から古代ローマ遺跡まであるエリア。平地のペスト地区は、繁華街のヴァーツィ通りから市民公園など現代の街の空気を感じることができる。蚤の市へ行ったり、温泉に入ったり、アール・ヌーヴォーの美に触れたり……ブダペストならではの街の遊びをご案内!

ブダペストでしたいこと!

その1/蚤の市で、ホンモノをディグする

ヨーロッパに来たなら、蚤の市巡りは外せない。エチェリ・フリー・マーケット(Ecseri Flea Market)は、東欧最大規模を誇る蚤の市。オーストリア=ハンガリー帝国時代の家具や伝統的な陶器、さらには社会主義時代のインテリアまで、この市場はまさに時空を超えた旅そのものだ。なかでも〈ジョルナイ(Zsolnay)〉製のアイテムを見つけたら、迷わず購入をおすすめしたい。食器だけでなく、オブジェや建築用タイルの種類も豊富で、アール・ヌーヴォー建築で知られる建築家レヒネル・エデンが多用したことでも有名だ。

観光気分に少し疲れたなら、トラムからバスに乗り換えて郊外のブダイ・フリー・マーケット(Budai Zsibvásár)へ。地元民向けのこのマーケットでは古着や布製品も豊富に揃い、ハンガリーの伝統衣装や美しい刺繍が施されたテーブルクロスなど、職人の手仕事が光る品々が雑多に並べられている。「マチョーのバラ」と呼ばれる丸みを帯びた花弁が幾重にも重なる刺繍は、ハンガリー北東部にあるマチョー地方に伝わる代表的な刺繍モチーフのひとつ。コースターなどの小物類は、お土産にもぴったりだ。

宝探しのコツは、朝早くから蚤の市に行くこと。エチェリの蚤の市は、平日と日曜は朝8時から、土曜は朝5時からはじまる。ブダイの蚤の市だったら土・日曜朝7時から。開店と同時にバイヤーが押し寄せ、市内のショップで10倍近い価格で販売されることもあるため、スタートダッシュを心掛けよう。

その2/温泉に浸かりながら、歴史の変遷に思いを馳せる

ハンガリーの温泉の歴史は、約2000年前のローマ帝国時代にまでさかのぼる。カルパチア盆地に位置するこの国の地下には、比較的浅い場所に熱源があり、地下水が自然に温められて温泉が形成されてきた。古代ローマの兵士や市民が日々の疲れを癒やしていた温泉文化は、中世に入ると治療効果が認められ、ゲッレールトの丘の麓に温泉治療施設が建立される。16〜17世紀にはオスマン帝国の支配下でトルコ式の温泉文化が定着し、公衆浴場(ハマム)が普及。現存するルダシュ温泉(Rudas Gyógyfürdő és Uszoda)はその名残を今に伝え、ドーム型の天井や幻想的な光の演出が、当時の雰囲気を感じさせる。

19世紀になると、ハンガリーはオーストリア=ハンガリー帝国の一部として統治され、急速に近代化が進む。経済成長とともに都市インフラが整備され、温泉施設も市民や観光客向けに開放されるように。こうして、ブダペストは温泉都市として再び黄金時代を迎え、華麗な装飾が施されたセーチェーニ温泉(Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda)やアール・ヌーヴォー様式を取り入れたゲッレールト温泉(Gellért Gyógyfürdő)などが誕生。地元の人びとにも親しまれる温泉文化が根づいていく。

ハンガリーの温泉は36〜38度前後のぬるめのお湯が主流。水着を着用し、数時間のんびりと過ごすスタイルが一般的で、まさにスパリゾート感覚で楽しめる。14歳以上の利用が推奨されている施設もあるほどミネラル分が豊富な温泉もある。温泉治療の文化が根づいているため、リラクゼーションだけでなく健康増進を目的とする利用者も多い。歴史ある温泉施設から、スパ感覚で楽しめる温泉まで、バリエーション豊かな温泉文化が生きるブダペスト。旅の合間に、ぜひハンガリーならではの温泉体験を堪能してみて。

その3/アール・ヌーヴォーが世界一多い街で建築巡礼

ブダペストは、ヨーロッパでも有数のアール・ヌーヴォー建築の宝庫。19世紀末から20世紀初頭にかけて、この芸術様式が花開き、現在も街の随所にその優雅なデザインを楽しめるスポットが点在している。

まず訪れたいのが、市内中心部に位置するグレシャムパロタ。美しいアイアンワークが施されたこの建物は、現在〈フォーシーズンズホテル グレシャムパレス ブダペスト〉として利用されており、外観だけでなく豪華なロビーも必見だ。つづいて、ブダペスト応用美術館(Museum of Applied Arts)へ。緑色のタイル屋根が印象的なレヒネル・エデンの代表作で、ハンガリーの刺繍を用いた装飾品や色彩豊かなタイルで豪華に飾られ、所蔵している工芸作品の質の高さ、華やかさを彷彿とさせる。少し足を延ばして、ブダペスト動植物園(Budapest Zoo & Botanical Garden)も訪れたいところ。園内ではハンガリー固有の動物も飼育されており、建築美と自然が調和する唯一無二のスポットだ。締めくくりには、ゲッレールト温泉で散策の疲れを癒やしたい。館内はモザイクタイルやステンドグラスに彩られ、中央の温泉プールには列柱とアーチが美しく配置され、まるで宮殿のような雰囲気が広がる。

市内中心部を巡り、最後にゲッレールト地区へ向かうルートなら、効率よくアール・ヌーヴォー建築を堪能できる。ブダペストの街並みを彩る芸術を、ゆったりと楽しみたい。

その4/教会をはしごして人びとの祈りをたどる

長い歴史のなかで多様な宗教の影響を受けてきた街、ブダペスト。ハンガリー王国成立後、キリスト教が国の礎となり多くの壮麗な教会が建てられたが、16世紀のオスマン帝国支配下では一部の教会がモスクに改修され、時代の変遷とともに宗教のあり方も変化してきた。現在、ブダペストではカトリック、プロテスタント、ユダヤ教が共存し、人びとの祈りが街の随所に息づいている。

聖イシュトヴァーン大聖堂(St. Stephen’s Basilica)は必ず訪れたいスポット。ハンガリー初代国王イシュトヴァーン1世を祀り、内部には彼の遺物「聖なる右手」が安置されている。

マーチャーシュ教会(Matthias Church)も見逃せない。ブダ城の麓に佇むゴシック様式のこの教会は、歴代ハンガリー王の戴冠式が行われた由緒ある場所。かつてモスクとして使用された過去をもち、歴史の波に翻弄されながらも、信仰の場としての役割を守りつづけてきた。

教会を巡りながら、人びとの祈りの軌跡をたどる旅へ。 信仰の歴史とともに、ブダペストの街に息づく祈りを感じてみたい。

その5/国立美術館で西と東が交差する場面に触れる

中央ヨーロッパの交差点に位置するハンガリーは、西と東の文化の影響を大きく受けながら、歴史のなかで多くの文化的潮流を取り入れてきた。王宮の丘内に位置するハンガリー国立美術館(Magyar Nemzeti Galéria)は、そんな歴史を網羅する貴重なコレクションを収蔵。とくに、19世紀から20世紀にかけてパリをはじめとする西欧で活躍したハンガリー出身の芸術家の作品も多く展示されており、西洋美術の影響を受けながらも、東欧特有の情緒や民族的な表現が融合する場面に触れることができる。

なかでも、ハンガリー美術の代表的な作品として知られるムンカーチ・ミハーイの『ピラトの前のキリスト』(1881年)は、西欧のリアリズムとロマン主義の要素を取り入れた壮大な宗教画。一方、ポール・ラースローの『昼』(1870年)は、ハンガリー独特の色彩感覚が際立ち、東欧美術の個性が存分に表現されている。

この美術館では、ハンガリー美術がたどってきた道のりを感じながら、西と東が交差する瞬間を肌で体感できる。歴史と文化の融合が生み出す独自の芸術を、じっくりと味わいたい。

ムンカーチ・ミハーイによる『ピラトの前のキリスト』(1881年)

ドラマチックな構図と劇的な光の演出は、西欧のリアリズムとロマン主義の影響を感じさせる。

その6/王宮の丘から街を眺める

ドナウ川の西岸にそびえる王宮の丘(Buda Castle District)は、13世紀に築かれたブダ城を中心に広がる歴史地区で、街のなかでもとくに美しいエリア。丘全体がユネスコの世界文化遺産に指定されていて、石畳の通りや歴史ある建築など、中世の雰囲気が色濃く残るこの場所はまさにブダペストの歴史の象徴だ。

散策の途中に立ち寄りたいのが、ブダペスト最古のカフェ〈ルスヴルム(Ruszwurm)〉。1827年創業の老舗パティスリーで、クラシックな雰囲気のなかいただくクリームたっぷりのケーキ、クレメシュ(Ruswurm Kremes)は絶品だ。

王宮の丘では、19世紀末から20世紀初頭にハンガリーの建築家ハウスマン・アラヨシュによって設計・拡張されたブダ城の姿を再現する国家プロジェクト「ハウスマン・プログラム」が進行中。歴史を蘇らせる壮大な計画に思いを馳せながら、優雅な街歩きを楽しみたい。

その7/中央市場で地元民の暮らしを覗く

ブダペスト中央市場(Central Market Hall)は、地元の人びとの暮らしを垣間見ながら、ハンガリーの食文化を体験できる場所。1897年に建てられた壮麗な建物の中には、新鮮な食材や伝統的なグルメが所狭しと並び、賑やかな雰囲気が広がる。

市場に来たら、まずはグーラッシュ(goulash)を味わいたい。中欧の伝統的なパプリカの風味が効いた牛肉のスープで、ハンガリー流はさらっとした仕上がりが主流。滋味深く、体を芯から温めてくれるソウルフードだ。グーラッシュと一緒に、パプリカソーセージも。ピリッとした辛味とスモーキーな香りが絶妙で、一口食べればクセになる。食後には、ハンガリー産のハチミツをチェック。香り高くコクがあり、お土産にもぴったりの逸品。地元の人びとの買い物風景を眺めながら、市場の活気と味覚を存分に楽しんでみて。

その8/廃墟バーでナイトライフを堪能する

廃墟となった建物を活用したブダペストの個性派バーは、独特の雰囲気とアートな空間が魅力。

ブダペストで最初にオープンした廃墟バーの〈シンプラ・ケルト(Szimpla Kert)〉は、広々とした空間にアートな装飾が施された人気店。近年は観光客向けの要素が強まり、ナイトライフの入り口として最適なスポットだ。

ローカルな雰囲気を楽しむなら、〈チェンデシュ・レッテレム – ヴィンテージバー&カフェ(Csendes Létterem – Vintage Bar & Café)〉へ。 年月を感じさせるインテリアに囲まれ、気取らない地元の人びとが集う。リーズナブルなドリンクメニューが揃い、肩肘張らずに過ごせるのもポイント。落ち着いた空間を好むなら、〈カフェ・ジヴァーゴ(Café Zsivágó)〉がおすすめ。控えめな照明とアンティーク家具が織りなすクラシカルな雰囲気は、廃墟バーのなかでも群を抜くセンスのよさを感じさせる。静かに過ごしたい人にすすめたい、隠れ家的な一軒。

その9/本場のオペラに身をゆだねる

19世紀に建てられたハンガリー国立歌劇場(Magyar Állami Operaház)は、壮麗なネオルネサンス様式の建築で知られ、豪華なシャンデリアや金色に輝く装飾が観客を魅了する。

音響の素晴らしさにも定評があり、手頃な価格で本格的な舞台を楽しめるのも魅力のひとつ。とくにハンガリーの作曲家による名作は必見。バルトークのバレエ『かかし王子』やオペラ『青ひげ公の城』、コダーイの『ハーリ・ヤーノシュ』など、民族色豊かな作品が並ぶ。

事前にチケットを予約し、ドレスアップして劇場へ。ハンガリーならではのオペラを楽しむもよし、クラシックな名作に浸るもよし。旅の特別な思い出づくりには欠かせない。

© TRANSIT

その10/クラシックもモダンも手に入るショップ巡り

市内にはクラシックな建築が立ち並ぶ一方、個性的なショップやデザイナーズブランドも多く、ショッピングもまたブダペストならではの楽しみ方のひとつ。

まず訪れたいのが、ブダペスト中央市場。ここではハンガリーの伝統工芸であるレースを手に入れたい。繊細な模様が特徴の手作りレースは、テーブルクロスや装飾品としても美しく、お土産にも最適だ。

伝統工芸を堪能したあとは、〈レトロック・デザイナー・ヴィンテージ・ストア(Retrock Designer Vintage Store)〉へ。広い店内には、ヴィンテージやリメイクアイテム、ハンガリーの新進気鋭のデザイナーによる斬新なファッションアイテムがずらりと並ぶ。定期的にポップアップイベントも開催され、旅先ならではの偶然の出会いに期待大。伝統とモダンが交差するブダペストのショッピングシーンで、旅の思い出を持ち帰ろう。

© TRANSIT

© TRANSIT

ブダペストもまた、気ままな寄り道がよく似合う街。ドナウ川沿いをのんびり歩いて、美しい建物に見とれたり、ふと見つけたカフェで一休みしたり。マーケットを覗いて、地元の人びとと挨拶を交わしてみるのも楽しいものです。夜には、ライトアップされたブダ城や鎖橋を眺めながら、一日の終わりをゆったりと味わうのもおすすめ。気の向くままに歩いてみれば、きっとブダペストの新たな魅力に出会えるはずです。

-1-1-min-565x600.jpg)

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)