6月16日は「和菓子の日」。

1979年に全国和菓子協会によって制定されましたが、その由来は、はるか平安時代にまでさかのぼります。

© Andy Li

西暦848年、当時の日本では疫病が流行し、人びとは大きな不安のなかにありました。そこで仁明天皇は御神託に従い、6月16日に「16」という数にちなんだ菓子や餅を神前に供え、疫病退散と健康招福を祈る儀式を行います。そして、この出来事をきっかけに、元号は「承和」から「嘉祥(かじょう)」へと改められました。

この祈願の儀式は、「嘉祥の祝」として受け継がれ、時代ごとにその形を変えながら人びとの間に広まっていきました。

鎌倉時代には、のちの後嵯峨天皇がまだ東宮(皇太子)だった頃、6月16日に通貨16枚で菓子を買い求めて神前に献上し、それが吉例とされました。東宮が皇位に就いた後も、この習わしは継続され、皇室の年中行事の一つとなっていきます。

室町時代になると、女房言葉で「かづう(またはかつう、かずう)」と呼ばれる祝い菓子を天皇に献上するのが宮中の慣例に。やがて武家社会にも広まり、豊臣秀吉も慶長年間にこの行事を恒例として行っていたことが、『武徳編年集成』に記録されています。

『六月十六日嘉祥ノ図』 (1897年)

江戸時代に入るとさらに制度化され、幕府の公式な行事に。6月16日になると、江戸城大広間の二之間・三之間に菓子が並べられ、将軍から諸大名や旗本たちに下賜されました。大奥では、御台所(みだいどころ)が自らの手で、御目見え以上の者へひねり餅を賜ったと伝えられています。

一方で、庶民の間でも「嘉祥喰(かじょうぐい)」という習わしが根づいていきます。これは、銭16文で菓子や餅16個を買い、それを食べて健康と厄除けを願うというもの。「嘉祥の祝」は町人文化のなかにもしっかりと浸透していたのです。

© Laitche

天皇から庶民に至るまで、広く長く受け継がれてきた祈りの文化「嘉祥の日」。明治時代に入り、近代化の波のなかでこうした風習は次第に廃れていきますが、その精神は脈々と日本人の心に残りつづけました。

そして1979年、全国和菓子協会がこの由緒ある日を現代に甦らせ、「和菓子の日」として制定します。甘味に込められた祈り、四季のうつろいを写しとる美意識。そうした日本の文化が詰まった和菓子を、あらためて見直すための一日としたのです。

© Pedro Szekely

6月16日は、和菓子の日。千年を超えて受け継がれた人びとの願いに思いを馳せながら、季節の和菓子をゆっくりと味わってみてはいかがでしょうか。その一口の中には、かつての天皇の祈り、庶民の願い、そして日本文化の繊細な美しさが、そっと息づいているのです。

SEE ALSO関連記事

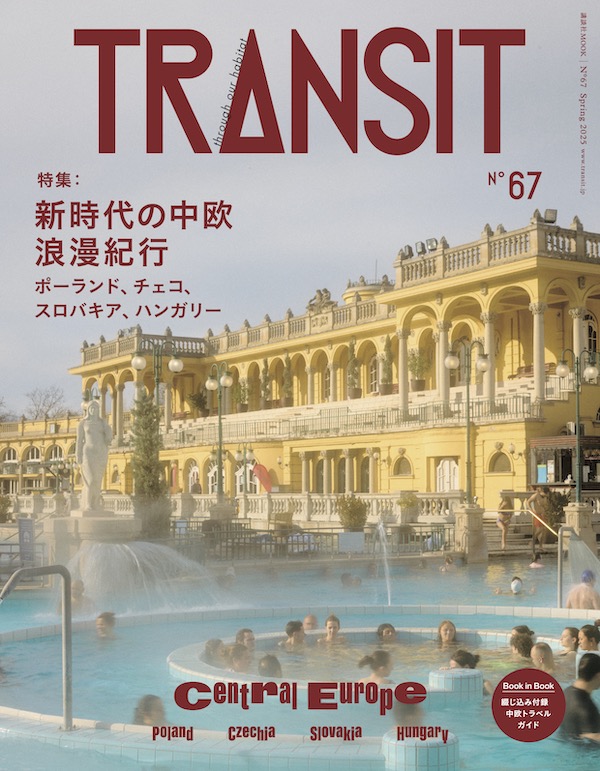

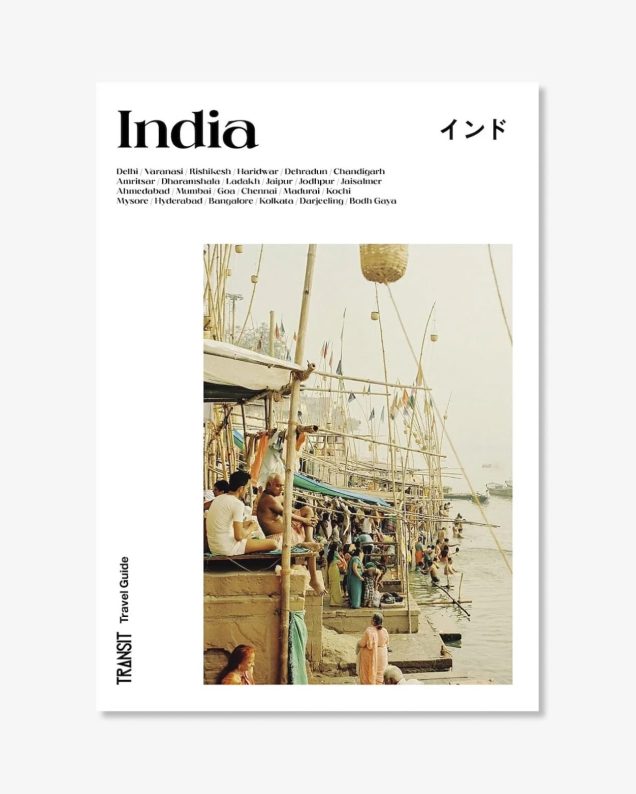

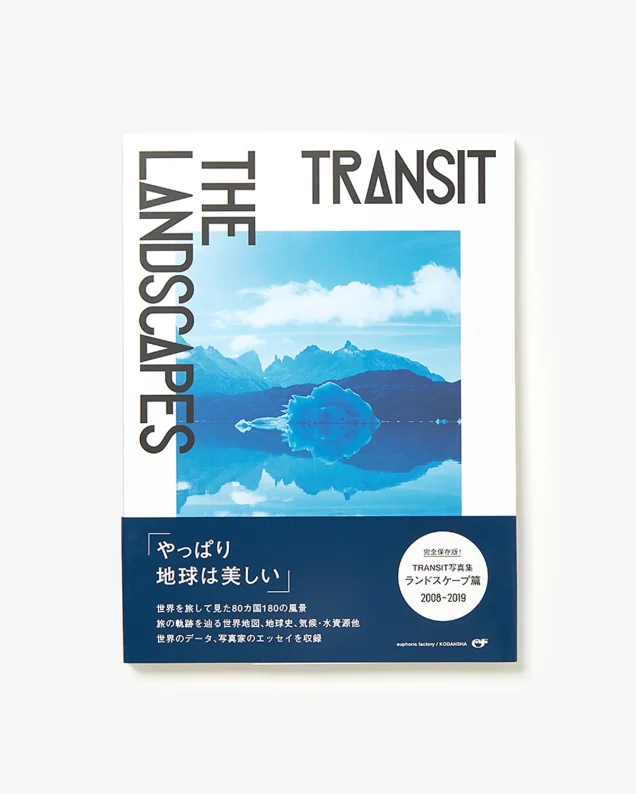

TRaNSIT STORE 購入する?

Yayoi Arimoto

NEWSLETTERS 編集後記やイベント情報を定期的にお届け!

COUNTRIES

View All

CATEGORIES

View All

Yukimi Nishi

ABOUT US

TRANSITとは?

TRANSITは、雑誌とwebをとおして、

地球上に散らばる

美しいモノ・コト・ヒトに出合える

トラベルカルチャーメディアです

MAGAZINES&BOOKS

Back Numbers