ドイツ、ポーランド、オーストリア、スロバキアに囲まれた内陸国のチェコ。そのほぼ中央に首都プラハはある。世界遺産にも登録されている美しいプラハは、数々の文化人を生み出してきた場所でもあります。街歩きをしたり、ビールを飲んだり、川でチルしたり……そんなプラハでしたい10のことをピックアップ。 中欧の文化の都・プラハを旅してみよう。

Text:Sakuya Amano

What’s プラハ?

チェコ共和国の首都・プラハは「百塔の街」。塔の一つにでも上って街を見下ろすと、おもちゃのように行き交う赤いトラムと、一面に広がるオレンジの屋根が見える。この国は多くの文化的偉人を輩出している。アルフォンス・ミュシャ、フランツ・カフカ、アントニン・ドヴォルザーク、カレル&ヨゼフ・チャペック、ヤン・シュヴァンクマイエル、ヨゼフ・ラダ、ベドルジハ・スメタナ、アントニン・レーモンド……。彼らはプラハという街で、何を想い、歩き、過ごしていたのだろう。

そのヒントは、プラハっ子たちが愛するローカルスポットにありそうだ。ビール、川、本、カフェ、ミュージアム、食。そんなキーワードを携えて、ローカルなプラハ旅をご案内!

プラハでしたいこと!

その1/ホスポダでビールを飲む

チェコは、ビール大国! 国民一人あたりのビール消費量世界一を誇る。プラハに着いたら、まず目指すは「ホスポダ(hospoda)」。ビールと料理が揃ったビアパブのことを指し、基本は500mlのジョッキで提供され、円安の今でも一杯500円以下で、水よりも安く飲めてしまう。

ビールにはいろんな種類があるけれど、日本でビールと聞いて思い浮かべるのは、黄金色でアルコール度数が高くないものだろう。それがいわゆる「ピルスナー」タイプなのだけれど、その発祥地がチェコ西部の都市プルゼニュ(Plzeň)なのだ。街のドイツ語名であるピルゼンが、ピルスナーの由来にもなっている。そんなピルスナーの元祖が、世界各国に輸出されているビールメーカーのピルスナー・ウルケル(Pilsner Urquell)だ。

〈レスタウラツェ・ウ・ピンカスー(Restaurace U Pinkasů)〉など、地元の常連客であふれる名ホスポダで、ビール片手に語らう人たちの活気を感じながら、ウルケルのさまざまな飲み方に挑戦してみてほしい。チェコで根強く愛されるヤギのマークでおなじみのビールメーカーコゼル(Kozel)は、とくに黒ビールが絶品!

また、チェコにはマイクロブルワリーがいたるところにある。「世界で最も美しい図書館」があることで有名なストラホフ修道院では、なんと600年以上前からビール醸造を行ってきた歴史がある。クラフトビールのSv. Norbertや、ブルダヴァ川に停泊する船の上で醸造をしているロッチュ・ピヴォヴァル(Loď pivovar)などの変わり種のビール醸造所もある。ほかにも、良質なチェコ料理とビールを提供する地元民に愛されるホスポダで、チェコ国内各地にある〈ロカール(Lokál)〉もいい。一店舗選ぶなら、〈ロカール・ハンブルク(Lokál Hamburk)〉がおすすめ。人気のマイクロブルワリーのピヴォヴァル・マトゥシュカ(Pivovar Matuška)が手掛けるモダンなホスポダ、〈アウトマ・マトゥシュカ(Automat Matuška)〉などもいい。チェコビールの自由な奥行きもぜひ楽しんでほしい。

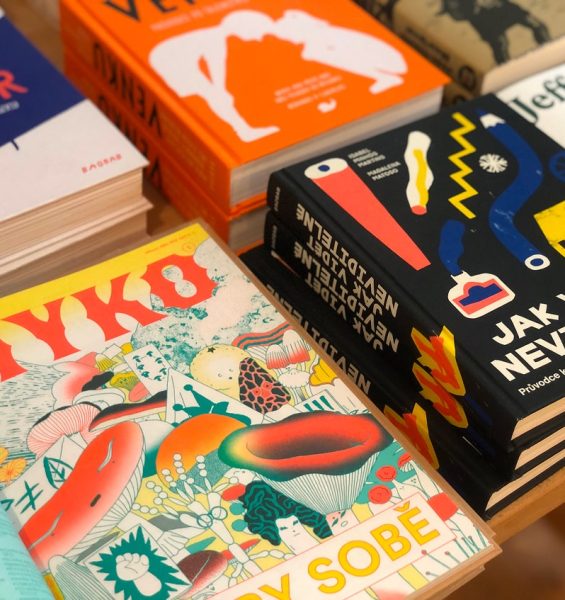

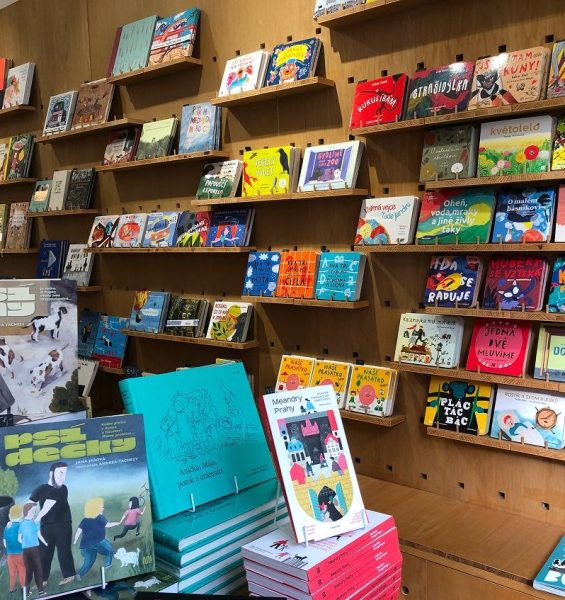

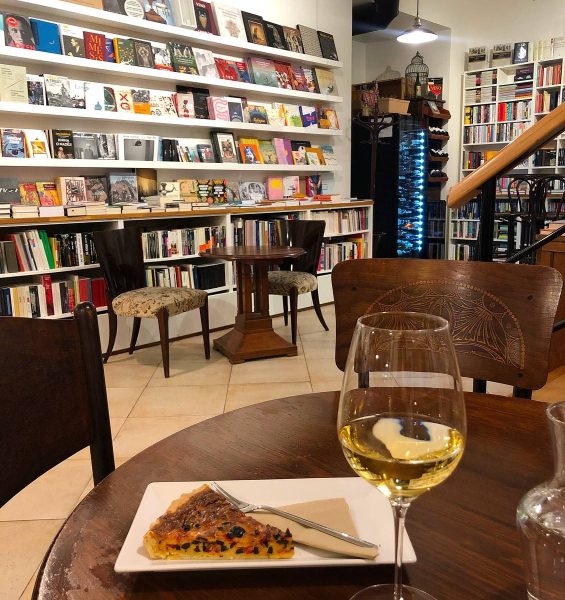

その2/書店、ブックカフェで本の旅

鉄道や、公園やカフェであたりを見渡すと、おしゃべりをしている人たち以外の手元には、たいてい本がある(そして足元には犬がいたりする)。プラハには、新刊書店や古本屋はもちろん、独立系書店、ブックカフェなどの本好きにはたまらないスポットが無数にある。本が並ぶウィンドウはとりあえず覗いてみる、店頭の箱はひとまずディグる。これ、本の虫のキホンですよね?

出版社が手掛ける書店もあり、とくに〈バオバブ書店(Baobab Knihkupectví)〉と〈メアンデル書店(Knihkupectví Meander)〉は見逃せない。本の判型、印刷、製本にこだわった、Made in チェコの本のユーモアと自由さを感じてほしい。そのほかに、〈カフカ・ブック(K-A-V-K-A book)〉や〈クニホボット(Knihobot)〉、〈スパーレナー通り書店・古書店(Knihkupectví a antikvariát Spálená)〉で種類豊富な本に埋もれてみよう。〈チタールナ・ウニジャズ(Čítárna Unijazz)〉や〈ボシュスカー・ラフヴィツェ(Božská Lahvice)〉など、本とともにお酒を楽しめ、コンサートやイベントが開かれる自由度の高いスペースも増えている。旅程が決まったらイベント情報を合わせてチェックしたい。

その3/ブルタヴァ川沿いでチル

プラハ中心部を南北に流れるヴルダヴァ川。日本人にとっては音楽の授業で歌った「モルダウ」のほうが名前に馴染みがあるだろうか。川があれば人は吸い寄せられていく性質をもつようで、天気がよければ川べりに座り日向ぼっこをしたり、おしゃべりをしたり、ビールを飲んだり、白鳥にちょっかいをかけたりする人たちがいる。ナープラフカ(Náplavka)と呼ばれるこのエリアは、毎週土曜の朝8時から14時までファーマーズマーケットが開かれ、船上やバーもあり、観光客も多いがローカル人も入り混じる場所。何をするでもない、川のそばにいて、夕景を、夜景を眺める。そんな時間の過ごし方が一番ローカルに近づけるかもしれない。

その4/蚤の市でアンティーク雑貨と出合う

毎週土曜と日曜の6時から14時には、ヨーロッパでも最大規模の蚤の市「プラハ・フリーマーケット(BLEŠÍ TRHY Praha)」がプラハ9区・ウ・エレクトリ(U Elektry)で開かれている。会場スペースは50,000㎡を超える広さで、新品を売る業者や飲食店なども多い、玉石混交な出店ラインアップ。そのなかでもアンティーク雑貨や食器、レトロなおもちゃや切手・マッチラベルなど魅力的なものもたまに見つかるので、時間に余裕をもってじっくりまわるのがおすすめ。知らない人の写真や手紙、身分証明書……? などの珍品との出合いも、誰が買うのかと想像しながら味わってほしい。場内に入るには入場料が必要なのでご注意を。

その5/人形劇・アニメーションに触れる

チェコの歴史を語るうえで欠かせないのが人形劇とアニメーション。人形劇はユネスコの無形文化遺産にも登録されており、国内にはプロのマリオネット劇団が9団体、インディーズ・グループが約100団体、そしてアマチュア劇団が約300団体存在するほど盛んな文化でもある。チェコを代表する公立人形劇場、アルファ劇場(Divadlo Alfa)の公演は子どもも大人も楽しめる内容が多い。人形の役柄を演じる俳優が途中で楽器を持ち音楽を奏ではじめたり、それまで人間が演じていた演劇が突如2次元、3次元の人形に入れ替わったりとユーモアに満ちた表現が楽しめる。アルファ劇場は西部の街プルゼニュにあるが、プラハでの出張公演も多いので、チャンスがあればぜひ観てほしい。劇団「ブフティ・ア・ロウトキィ(Buchty a loutky)」は人形の造形とその演出が独特で、つい追いかけたくなる劇団だ。人形劇はたいてい、上演の最後には子どもたちが人形を見たり触れたりできる時間が設けられており、作り手と観客の垣根がとても低く感じられるのも魅力のひとつ。ほかにもミノル劇場(Divadlo Minor)という入口から劇場の中のつくりもすべて楽しい劇場がある。こちらはとくに人気公演も多く早めの予約が必須。アニメーションの世界に触れたい方には、カレル橋のほど近くにあるカレル・ゼマンミュージアムがおすすめ。実写とアニメを行き来する特撮手法を体験できる仕掛けが満載で、日本語ガイドもある。子どもから大人までチェコアニメーションにぜひ触れてみてほしい。

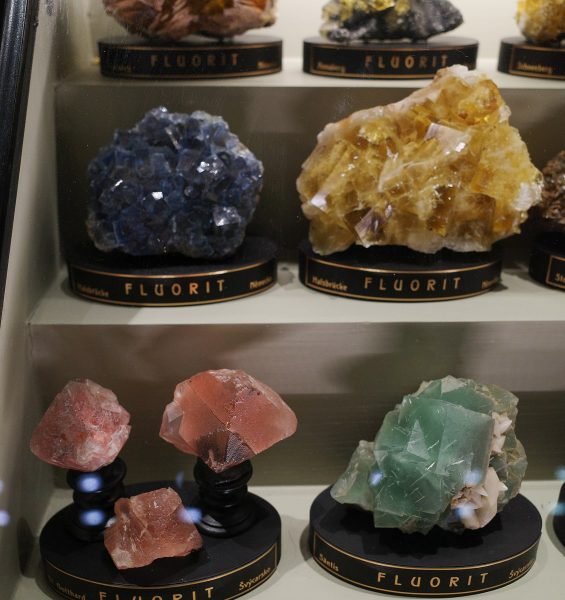

その6/国立博物館で歴史と鉱石を見る

プラハにある国立博物館の本館は、大規模な改築工事をへて、2018年に再オープンした。先史時代から近代に至るまでの進化の過程を、化石や動物の実物型模型、骨格標本などを通して辿る自然史の展示は迫力があり、豊富なアニメーションで感覚的に学べる内容となっている。さらに驚くのは展示室いっぱいに並ぶガラスケースに詰まった鉱物コレクション。形も色も、どこをとっても唯一無二である鉱物に見惚れてしまうが、博物館が所蔵している10万点以上の鉱物のうち、現在展示されているのは4%のみというから驚きだ。地下のフロアにあるマルチメディア展示も見逃せない。地下フロアの通路いっぱいに広がるスクリーンに映し出されるのは、ヴァーツラフ広場の正面という立地にあるこの建物から見下ろした街並みの変遷をたどれるアニメーション。1968年に起こった「チェコ事件」の痛ましさや、この広場で起きた1989年の「ビロード革命」で熱狂する人びとの様子が映し出され、今立っているこの場所で実際に起きたことを体感できる。最上階の展望フロアからは、今現在のヴァーツラフ広場を見下ろしてみよう。2027年には、この広場に再び路面電車が走るようになるらしい。この地を定点観測することは、プラハの歴史を知ることにもつながるのだ。

その7/文具・雑貨は「アップサイクル」と「デザイナーズ」を選ぶ

プラハ7区のホレショヴィツェ、ブベネチュ、レトナー地区は、ギャラリーや劇場、カフェやレストラン、アパレルショップや雑貨店などが多く、プラハ人にも人気の高いクリエイティブなエリアとなっている。アトリエショップ〈ROE ateliér(ロウ・アテリエ)〉は、デザイナーのリンダ・レッテロヴァーさんが図案を描き、自分の手でプリントして縫製した布製品や編み上げたニット作品のほかにも、陶器やZINEなどが所狭しと詰まったワクワクする空間。日本人にも人気の高い文具店〈パペロテ(Papelote)〉は路面店があり、カラフルなノートに合わせた機能的なゴムストラップなど、バリエーションも豊富でカスタマイズを楽しめる。〈リフォルマート(Reformát)〉は製本工房とショップを兼ねたデザインスタジオで、その製品のほとんどは使用済みの材料をアップサイクルして作られている。

また、ヴルタヴァ川沿いをはじめとするチェコ各地で巡回開催されているデザイナーズマーケット「ミント マーケット(MINT Market)」では、チェコ発のオリジナルブランドに出合ってみてほしい。すでにあるものから思いがけない工夫で生み出された作品たち。このオリジナリティこそが、社会主義の時代をへた現代のチェコのものづくり精神を体現した、現代型のアウトプットともいえる。

その8/偉人たちが眠るヴィシェフラドへ

プラハ観光でまず目指すことになるカレル橋やプラハ城。そこに比べて足を運ぶ人が少ないけれど、騙されたと思って行ってほしいのがヴィシェフラドだ。カレル橋からヴルタヴァ川沿いを走るトラムに乗り、川沿いのチルスポット・ナープラフカあたりで降りてさらに歩き、階段を上る。風景の美しさに何度も振り返りながら歩いて、少し息が切れた頃に辿り着くのが、ネオゴシック様式の大聖堂聖ぺテロ・パベル教会。その隣には、ヴィシェフラド民族墓地(Hřbitov Vyšehrad)がある。この場所で作曲家のベドルジフ・スメタナとアントニン・ドヴォルザークやカレル&ヨゼフ・チャペック、合葬墓碑には、画家のアルフォンス・ミュシャなどの偉人が眠っている。なんと明るい墓地だろう、と思う。緑豊かで、一人ひとりの人生に沿った墓碑を眺めながら思わず散歩したくなる。高台にある公園からの景色はまた格別で、高所から足を投げ出して臨場感溢れる眺めを楽しむローカルを横目に、ヴルタヴァ川を見下ろしてみよう。音楽や絵や文学は、観光中心地の喧騒を少し離れた、こういう豊かな余白のなかで生まれるのかもしれない。ヴィシェフラドを目指す道のりは、途中でキュビズム建築の建物に出合えるのもうれしい。

その9/トラムで景色を眺める

プラハ散歩が楽しいのは、公共交通機関の便利さも大きな理由の一つ。市内のトラム(路面電車)・バス・メトロの料金は共通料金で、30分/90分/24時間/72時間から選べる時間制のチケットを購入し有効化したら、あとは乗り物にそのまま乗るだけでよいのだ。

プラハを走るのは、赤い線の入ったトラム。車両はWi-Fiを搭載している新型もあれば、旧型も多く現役で走っており、まるで街じゅうがトラム博物館のよう。ぜんまい仕掛けのおもちゃのような旧型車両のフォルムも、石畳を走る振動も、カンカンカンと鳴る音も、目的地へ向かう道のりも、すべてが愛おしくなってしまうのがトラムの魔法。その魔力に取り憑かれた人は都市交通博物館に足を運べば、40台以上のさまざまな車両を見ることができる。そこで入手できるトラムグッズも愛好家にはたまらない。

その10/肉とニンニクを食らおう

ホスポダに入ると脳内はビール・ファーストで、自ずと食事はビールをベースに注文内容を考えていくことになる。もちろんビールに合う料理ばかりだから心配はいらない。

たとえば前菜は、ニンニクがたっぷりのスープ「チェスネチュカ(Česnečka)」はどうだろう。ガツンと身も心もカーッと熱くなっているうちにビールが1杯、2杯と消えてゆく。そしてメインディッシュ。ガッツリと焼いた肉料理を堪能したい人は、ひざ肉「コレノ(Koleno)」を食べずには帰れない。つけあわせのマスタードやホースラディッシュ(セイヨウワサビ)やピクルスと合わせてやわらかい肉をめいっぱい頬張る。さらに日本では食べられない肉料理としておすすめしたいのが「タタラーク(Tatarák)」。いわゆるユッケのような生肉のタルタルステーキだが、驚きなのはその食べ方。タタラークは、「トピンキ(Topinky)」という揚げたパンに、生のニンニクをゴリゴリと押し当ててすりつぶすところからはじまる。生ニンニクがたっぷりすり込まれたカリカリの揚げパンに、生肉をたっぷりのせて食べる……!背徳感の上からビールを流し込むこの感覚を一度味わってほしい。ちなみにプラハにはベトナムからの移民も多いため、ベトナム料理店を街でよく見かけることも特筆しておこう。胃腸が疲れたとき、アジアの味を求めるとき、駆け込む先があるのはありがたい。

プラハは寄り道が楽しくて、気づけば1日で3万歩近く歩いていることがある。緑豊かな道を見つけて脇道に逸れたり、珍しい建物や店構えを写真に撮ったり、眺めの良い高台の公園を目指して階段を登ったり。お店に入るときは、「ドブリーデン!(Dobrý den/こんにちは)」と微笑んでみたり。気まぐれにトラムに飛び乗り景色を眺め、気になるものを見つけてまた降りて石畳を歩いて、疲れたらホスポダでビールを一杯引っかけてみたり。飲み終えたら「ヂェクユ!(Děkuju/ありがとう)」と挨拶して帰る。そんなローカル目線で一日を過ごしてみたら、これまでとは違ったプラハの顔が見えてくるかもしれない。

Profile

作家/紫波町図書館長

あまのさくや

チェコ親善アンバサダーとして、いち旅行者として、チェコ共和国の魅力を伝えることをライフワークとする。現在は、チェコにどこか似ている気がする、岩手県・紫波町(しわちょう)で生活しながら、本にかかわる仕事や創作活動を続けている。著書に『チェコに学ぶ「作る」の魔力』(かもがわ出版)がある。

チェコ親善アンバサダーとして、いち旅行者として、チェコ共和国の魅力を伝えることをライフワークとする。現在は、チェコにどこか似ている気がする、岩手県・紫波町(しわちょう)で生活しながら、本にかかわる仕事や創作活動を続けている。著書に『チェコに学ぶ「作る」の魔力』(かもがわ出版)がある。

-

Instagram

-1-1-min-565x600.jpg)

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)