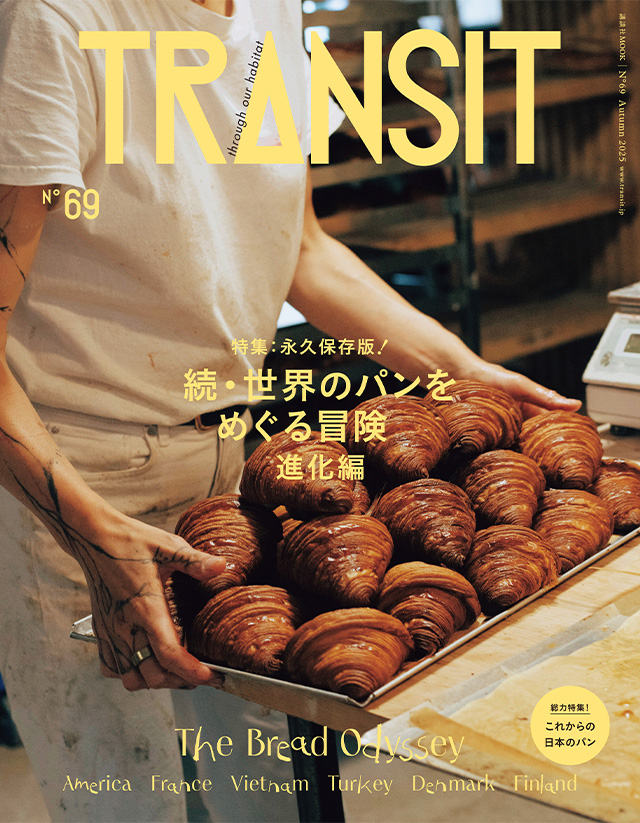

土地と人と呼応するように、世界各地で独自の進化を遂げているパン。日本でもまた、材料や手法を見つめなおして、”パン屋”の場を拡張するつくり手たちが増えている。

そんなパン店に話を訊きたくて向かったのが、沖縄県宜野湾市の〈宗像堂〉。ここに並んだパンには、店主である宗像誉支夫(むなかたよしお)さん自ら種を蒔き、麦を踏み、 収穫した自家製の小麦が使われている。日々のパン作りからそれに結びつく麦作り、そして自家製小麦によってさらに深まる宗像さん自身とパンとの関係性についてーーー。

Photography:Wataru Oshiro Text:Miho Kawaguchi(CONTE)

一粒ひと粒が愛おしい「読谷(よみたん)小麦」。

沖縄県宜野湾市に2003年にオープンした〈宗像堂〉。

長年かけて受け継がれた酵母で作られる味わい深さや、薪窯で焼き上げられた香ばしさも見どころだが、ひとつ麦にも目を向けてみたい。

お店に並んだパンの説明書きに、「読谷小麦」そして「全粒粉」とあれば、そのパンには宗像誉支夫さん自ら、無農薬栽培を行う農家の当真嗣平(とうまつぐひら)さんとともに、種を蒔き、麦を踏み、収穫した自家製の小麦が使われている。当真さんへの敬意を表した、その名も「とうま100」は、当真さんの畑で採れた読谷小麦を使った、嚙めば嚙むほどに味わい深い力強いパン。数種類の国産小麦粉をブレンドして作るパンの数々も、読谷小麦が合わさることで、香りやおいしさが生き生きと立ち上がってくる。麦の粒がそのまま練り込まれたフォカッチャや食パンは、粒の食感が口の中で弾け、その一粒にこそ感覚を集中させて食べたい気持ちになる。

そして思う。なんだろう、この愛おしさは、と。宗像堂のパンを食べるときはいつも、五感が呼び起こされる。食べる「私」の命がその味わいに共鳴するような感覚になる。

石窯から出したばかりの焼きたてパン。いずれも読谷小麦がブレンドされている。読谷小麦は、栽培地の気温が高く、育成期間が短くなるため、 収量は少ないが、滋味深い味わいの小麦になる。

宗像さん自身、「毎回、この麦の味すごいなと感動しながら作っています。収穫した小麦は、一粒たりとも無駄にしたくないと思うくらいに愛おしい」、そう頷く。

「自分たちが育てた小麦を使って以来、パンと自分の結びつきは大きく変わりました。パンと自分の関係性がより厚くなったというか、もう切っても切れない関係になってしまったんです。当然、小麦との向き合い方も変わりました。今、目の前にあるこの小麦をどう生かせば最高においしいものができるのか。そこに焦点を当てた作り方になっています」

石窯にパン生地を入れる宗像誉支夫さん。

宗像さんが読谷村の畑で麦作りを始めたのは約10年前。

一緒に栽培する当真さんとは、宗像さんが宗像堂を始める前、琉球大学の大学院生として微生物の研究をしていたときに知り合った。当時から「おもしろい農業」をしていた人で、当真さんの協力のもと、当真さんの畑で微生物の実験研究をさせてもらっていたのだそうだ。以来、30年来の付き合い。当真さんとなら一緒に麦を作ってみたいと思ったと話す。

夜明け前から火を熾し、薪が生命のエネルギーを石窯に移していく。その灰は小麦畑に。

しかし宗像さんにとっては初めての農業。

最初の年は別の畑から分けてもらった沖縄在来の小麦で栽培するも、収穫すると全然中身が入ってなかったり、ようやく実がついたと思ったら、 収穫前に畑全部の小麦を鳥に食べられてしまったりと、なかなか収穫には結びつかなかった。そんななか、小麦農家さんに紹介されたのが、考古植物学を研究する龍谷大学の丹野研一准教授だった。この出会いをきっかけに、宗像さんは古代小麦系統の栽培試験にも携わるようになった。

「今の小麦は、6000年をかけて、収穫してすぐに剝けるように殻を薄くして品種改良を重ねてきたもの。だけど古代小麦は殻が堅くて大きいので、簡単に中身が出てこないんです。だから鳥に荒らされることもない。しかも籾殻が大きいおかげで外皮が薄く、全粒粉にして食べやすい。あと、やっぱり味が違いますね。古代小麦はどこか野蛮というか、野生味を感じる力強さがあるんですよ。なんかグッとくるんです」

食べたとき、「この麦を使いたい」と宗像さんは直感的に思ったのだという。実際、生命力の強い古代小麦の品種は沖縄の風土にも合い、なんとか収穫できるようになった。「この麦なしにはもうできないなと思う。麦の思う壺です」、そう笑う。

緑に囲まれ、自然との調和を感じる宗像堂の店舗。

麦作りによって広がる生命の循環。

「読谷小麦」は今、宗像堂を作る大切な一部になっている。むしろ読谷小麦を作ることによって、宗像堂が掲げる「エネルギーとしての生命の完全循環」が、よりよいかたちで広がっているといっていい。

42種ほどのパンが並ぶ。同じ生地でも中に加えるものや形の違いで味わいが変わる。

ではその循環とは何か。宗像堂のパンは、宗像さん自身がレンガ職人を指導しながら一緒に作った石窯で焼かれている。石窯の横には、火を熾すための薪が積んである。その薪は「木が生命をもって育ち、製材されて、人の役に立って、その役割をまっとうした最後のものを使っているんです」と宗像さん。「木の生命が燃やされて、熱というエネルギーになったものを、一旦、窯に宿す。それが窯に練り込まれた酵母の周波数を宿した熱エネルギーとして、パンに移り変わる。つまり、宿ったものが宿る。そしてそのパンが、人の体を作るエネルギーになる」

そこにひとつの生命の巡りが見えるわけだが、畑を始めてからは、その燃え滓(かす)をすべて畑の土に返し、「灰までもがその小麦の一部になり、それがまたパンになる。そういうエネルギーの完全循環が、畑をやることでまた生まれている」というのだ。

開店と同時にお客様が来店。

生命維持に不可欠なミネラルがたくさん含まれる灰は、畑の土壌を豊かに育てる。日々のパン作り、それに結びつく麦作りは、積み重ねていくことで、小麦の味わいも、さらに宗像さん自身とパンとの関係をも、より深めていく。

宗像堂がある宜野湾市からは少し離れた読谷村に麦畑はある。海が見渡せる美しい場所。

© munakatado

現在、自家製小麦を配合しているパンは約半分ほど。近い将来、すべてのパンを自家製小麦で作ることが視野にある。店舗を始めて23年目、さらなる宗像堂の可能性に胸が躍る。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)