日本国内に80カ所以上ある、平和に関する博物館や美術館。世界のなかでも、この数は群を抜いて多いという。原爆、特攻隊、帰還者、慰安婦など、さまざまな切り口から戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えるミュージアムを見ていこう。

text:ANNA HASHIMOTO

1/広島平和記念資料館、平和記念公園@広島

第二次世界大戦の終戦から10年後、1955年に設立された広島平和記念資料館。「被爆の実相を理解できること」を目指し、被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や絵などの展示を通して、1945年8月6日に広島で何が起こったのかを伝えている。

本館と東館があり、それぞれ2019年と2017年にリニューアルされた。常設展は、東館の原爆が投下される前の広島の日常から始まり、本館の一瞬にして無差別に多くの命が奪われた惨状へとつづく。犠牲となった被爆者の遺影、そして遺品。血痕と見られる染みが滲み、ボロボロに破れた制服や帽子などが、核兵器の恐怖や非人道性を静かに物語る。平和記念公園が見渡せるガラス張りのギャラリーを抜けて東館へ戻ると、核兵器の危険性、そして広島の復興や平和運動など、平和への訴えへと展開する。1955年の開館から2024年度までの来場者は、約8014万人。来場者の胸に何を残してきたのだろうか。

広島は建築でも平和を語りかける。平和記念公園と平和記念資料館は、どちらも丹下健三が設計。丹下は広島で高校時代を過ごし、原爆投下と同じ日に故郷・今治の空襲で母を失った。

撤去が議論されていた原爆ドームも、当時の姿をそのまま残すことで、被爆の悲惨さを伝えている。

Information

広島平和記念資料館

住所

入館料

営業時間

休館日

2/国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館@長崎

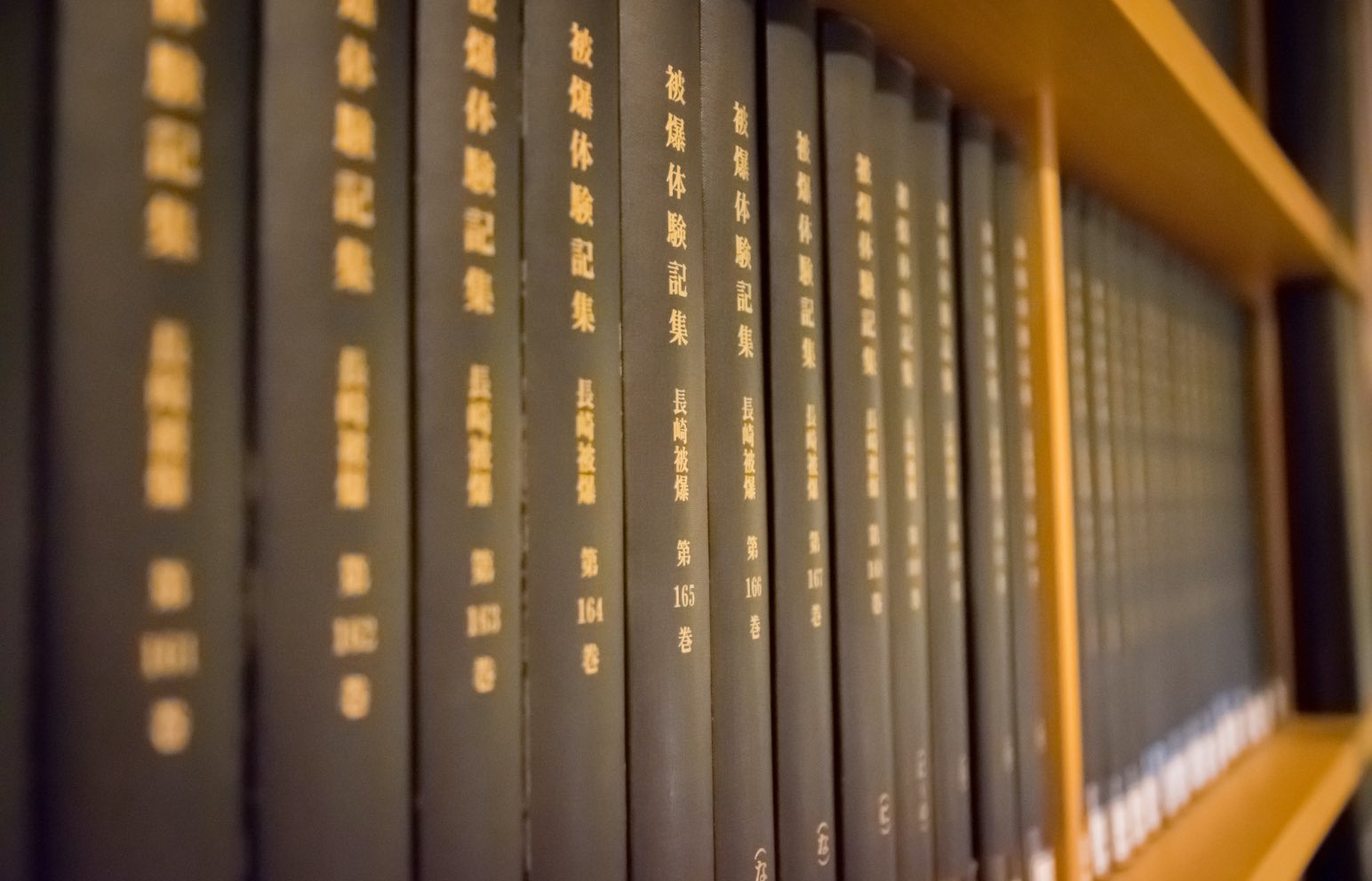

原子爆弾により亡くなったすべての人びとを追悼するため、2003年に開館。建物は原爆死没者の名簿が納められた追悼空間を中心にして構成されている。追悼空間は、死没者の追悼と平和祈念を静かに行っていただくための空間であり、学校等の平和学習の場所としても利用されている。

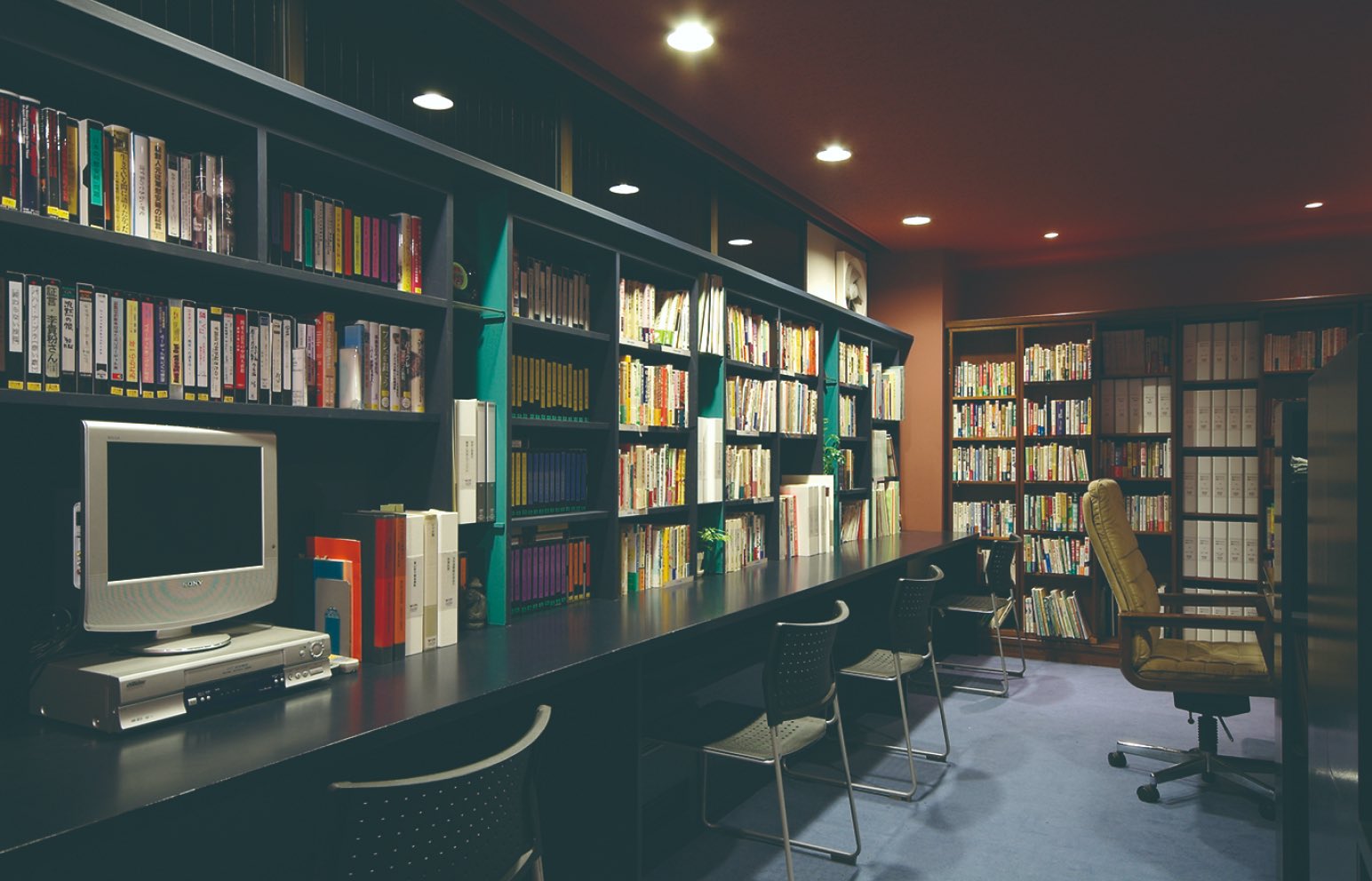

遺影・手記閲覧室では、被爆者の約10万件の手書きの体験記などが公開されている。また、原爆死没者の遺影や証言映像などがデータベース化されており、館内で検索・閲覧・視聴することができる。来場者は、平和へのメッセージを記して登録し、将来に残すことができるようになっている。

展示や追悼空間は地下1階と地下2階にあり、屋外に開けた地上部には緑に囲まれ、水をたたえる大きな水盤が置かれている。夜になると約7万の明かりが灯り、水を求めて亡くなった被爆者を悼む。

Information

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館

住所

入場料

営業時間

休館日

3/ひめゆり平和祈念資料館@沖縄

太平洋戦争末期、激しい地上戦が行われた沖縄。死者数は約20万人、そのうち約12万人が沖縄住民だったという(その内、28,000あまりの沖縄県民が、軍人や軍属として日本軍に動員された)。当時の沖縄県民の約4分の1の人たちが命を落としたことになる。

「ひめゆり学徒隊」は今はなき沖縄師範学校女子部と県立第一高等女学校から動員された女生徒による学徒隊で、沖縄陸軍病院で、負傷兵の看護や死体埋葬、食料や水の運搬などにあたっていた。戦況が傾き、学徒隊に解散命令が出たあと、アメリカ軍の包囲網の中に放り出されるかたちとなった女生徒たち。投降も許されず、生徒・教師240人のうち半数以上の136人が死亡した。

「ひめゆり平和祈念資料館」は、ひめゆり学徒隊の生存者を含む「ひめゆり同窓会」が、資金を集めて1989年に設立した施設。証言映像や当時の写真、壕の実物大模型などを通して、ひめゆり学徒隊が体験した沖縄戦の実相を伝える。ひめゆりの塔は、ひめゆりの生徒や教師のための慰霊碑であり、もっとも多くの犠牲者を出したガマ(鍾乳洞)の上に静かに佇んでいる。

Information

ひめゆり平和祈念資料館

住所

入場料

営業時間

休館日

4/知覧特攻平和会館@鹿児島

旧知覧飛行場の一角に、1987年に建てられた「知覧特攻平和会館」。特攻隊員の遺影や遺書などを通して、戦争の悲惨さや命の尊さ、平和の大切さを次の世代に伝えている。出撃前に家族や恋人にあてた手紙や遺書が並び、また零式艦上戦闘機や兵舎の復元建物などが展示されている。

特攻とは、太平洋戦争中に日本が行った「特別攻撃」のこと。航空機や潜水艦に爆弾を詰めて、敵の船に体当たりして、沈没させることを目的としていた。知覧には特攻の出撃基地である知覧飛行場があり、ここから沖縄戦に向けて多くの特攻隊が出撃し、439人の特攻隊員が命を落とした。特攻隊員は、17歳から32歳の男性で、学生や幼い子どものいる父親もいた。

Information

知覧特攻平和会館

住所

入場料

営業時間

休館日

5/原爆の図 丸木美術館@埼玉

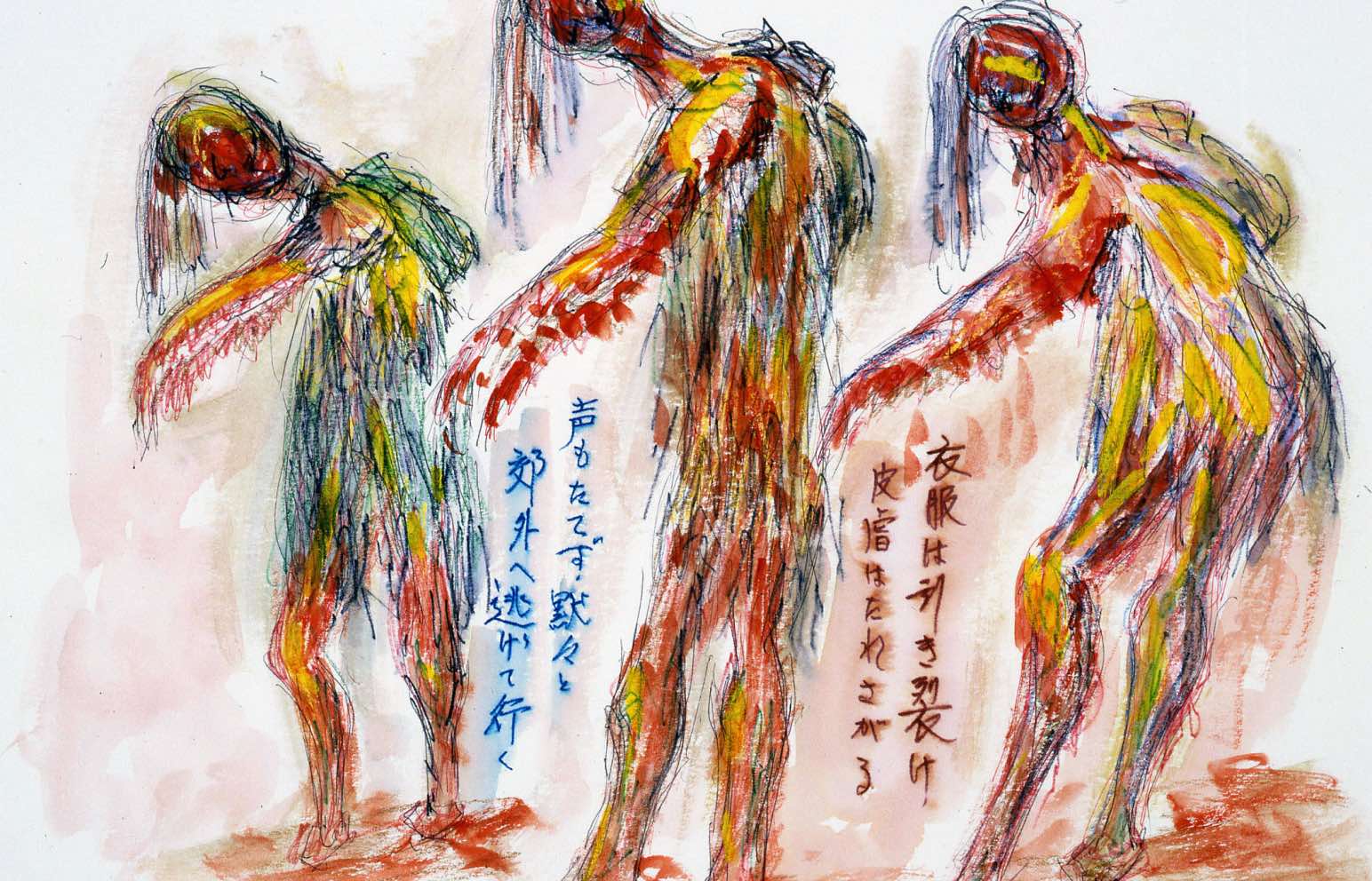

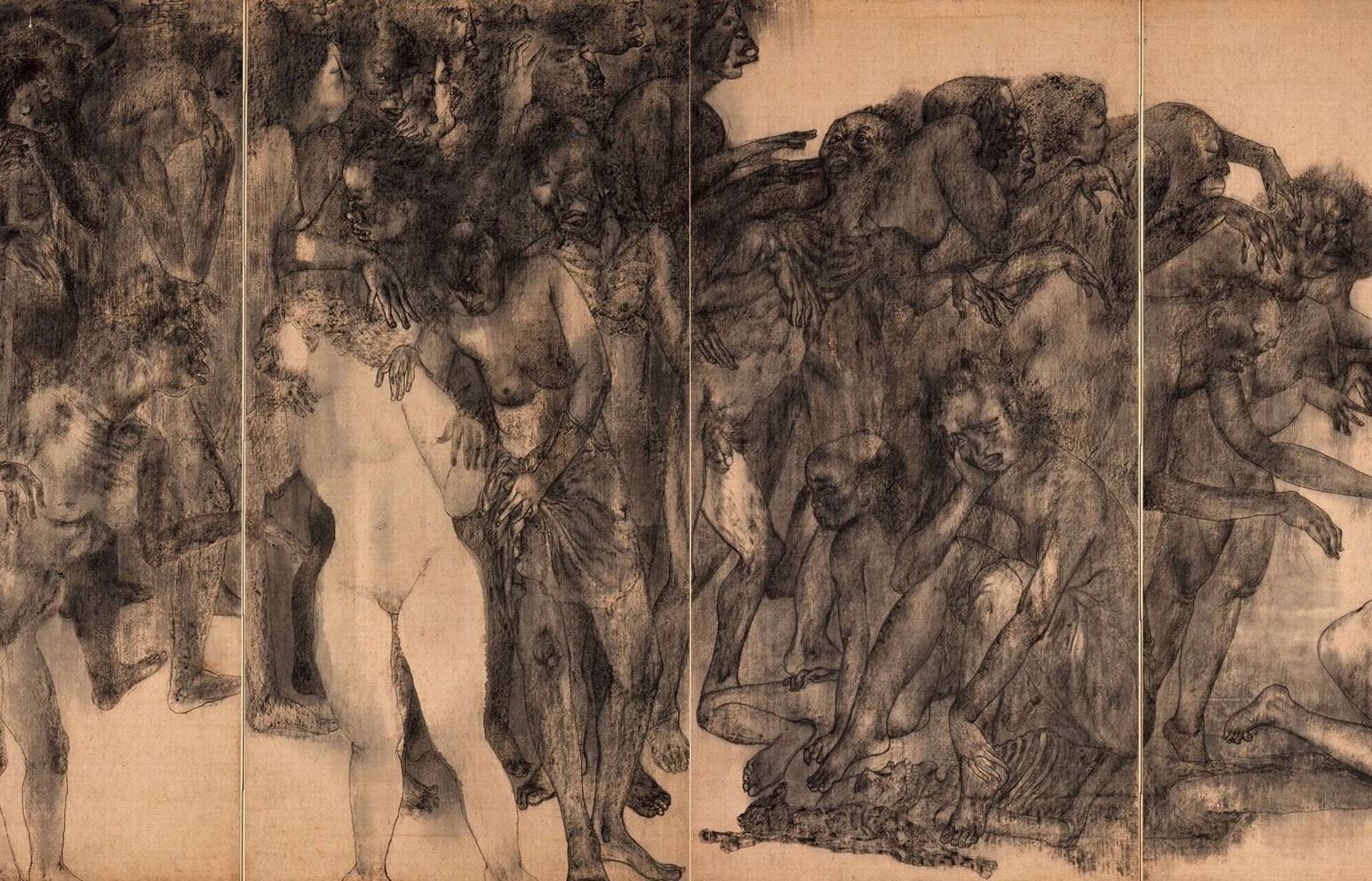

「原爆の図丸木美術館」は、画家の丸木位里・丸木俊夫妻が共同で制作した絵画「原爆の図」を、誰でもいつでも見ることができるようにと建てた美術館。

「原爆の図」というのは、位里と俊が夫婦で描き上げた屏風であり、全15部の連作になっていて、「幽霊」「火」「水」「虹」など、一つひとつにテーマがある。丸木夫妻は、原子爆弾が投下された直後の広島にいち早くかけつけ、戦後の米軍占領下、原爆被害の報道が困難な検閲の厳しい時期に「原爆の図」を描きはじめた。夫の丸木位里は広島出身で、親、きょうだい、親戚が広島には多く住んでいた。1945年8月、東京に住んでいた位里は「広島に新型爆弾が落とされた」という情報だけを頼りに原爆投下から3日後に広島にかけつけ、何もない焼け野原が広がるばかりの光景を見た。

夫妻は1966年に東松山市下唐子に移り住み、翌年に「原爆の図丸木美術館」を開館。30年以上をかけて「原爆の図」の連作を完成させた。 丸木夫妻の作品だけでなく、戦争や命をテーマにした国内外の作品を展示する企画展、講演会、コンサートなどイベントも開催している。美術館のまわりには比企丘陵の緑豊かな自然が広がり、都幾川がゆったりと流れていて、世界の平穏な日々を静かに祈りたくなる場所でもある。

Information

原爆の図 丸木美術館

住所

入場料

営業時間

休館日

※改修工事の予定

6/立命館大学国際平和ミュージアム@京都

立命館大学国際平和ミュージアムは、「平和と民主主義」の理念を具現化する教育・研究機関として、また社会に開かれた発信の場として運営されている。2023年には大規模なリニューアルを実施し、常設展示「PEACE×PIECE」を中心に刷新。同展示では、資料・写真・個人の言葉を「平和のピース」として紹介し、来館者が自らの視点で平和について考える契機を提供している。テーマ展示は「人間の安全保障と国際平和」「帝国日本の植民地・占領地」「十五年戦争の加害と被害」「尊厳の回復を求めて」の四つで構成され、歴史と社会の背景を深く学ぶことができる。全長約70メートルの年表展示では、1840年のアヘン戦争から現代までの戦争と平和の歴史をたどることができる。「問いかけ広場」や「ピースコモンズ」では、来館者同士が意見を交わし、学びを深める場が設けられている。さらに、戦没画学生の遺作を展示する「無言館」京都館も併設されており、芸術を通じて戦争の記憶と静かに向き合える。

このように、多様な視点から平和に対するアイディアや感情を共有し、より深い洞察を得ることができる場となっている。

Information

立命館大学国際平和ミュージアム

住所

入場料

営業時間

休館日

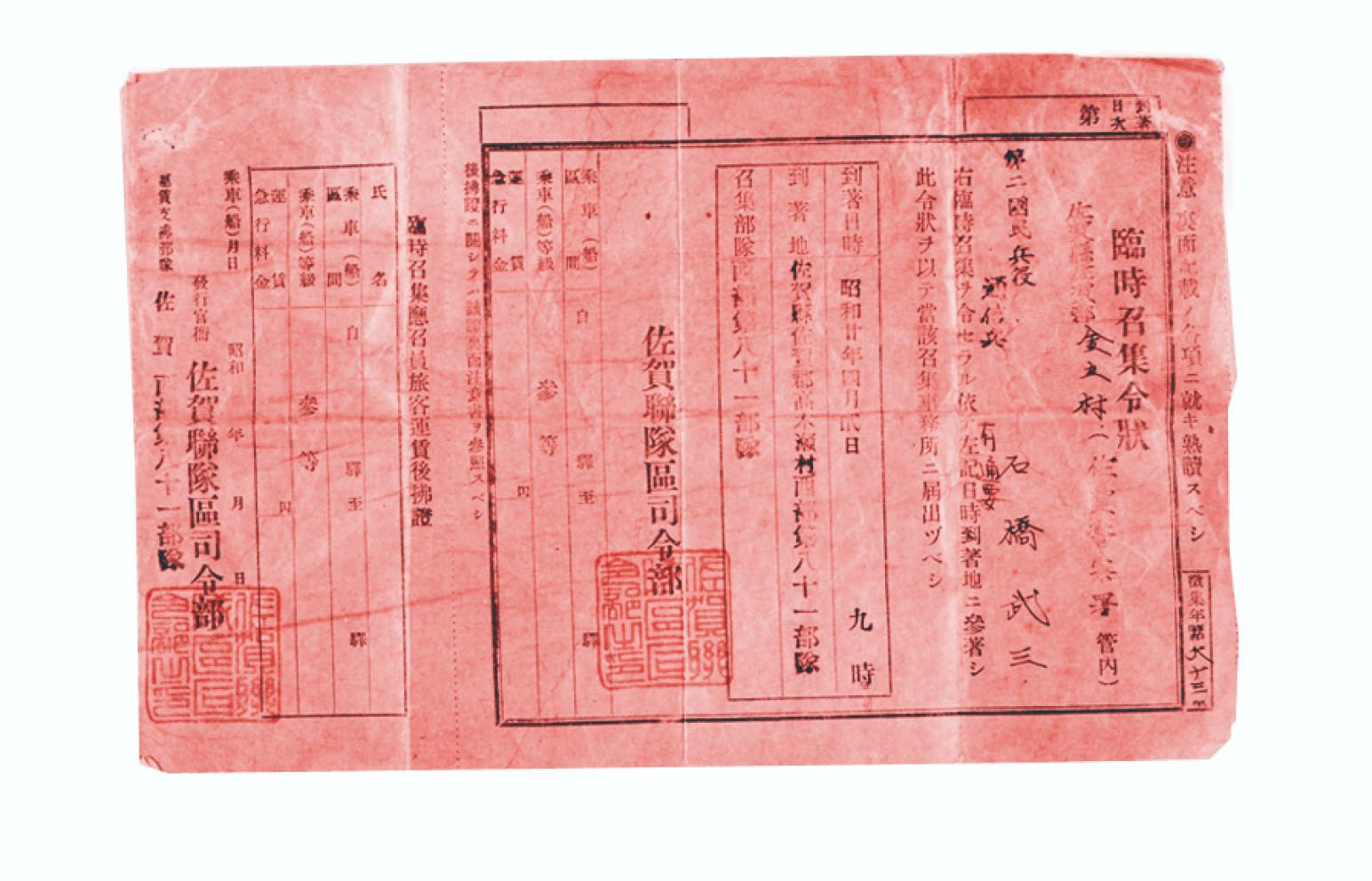

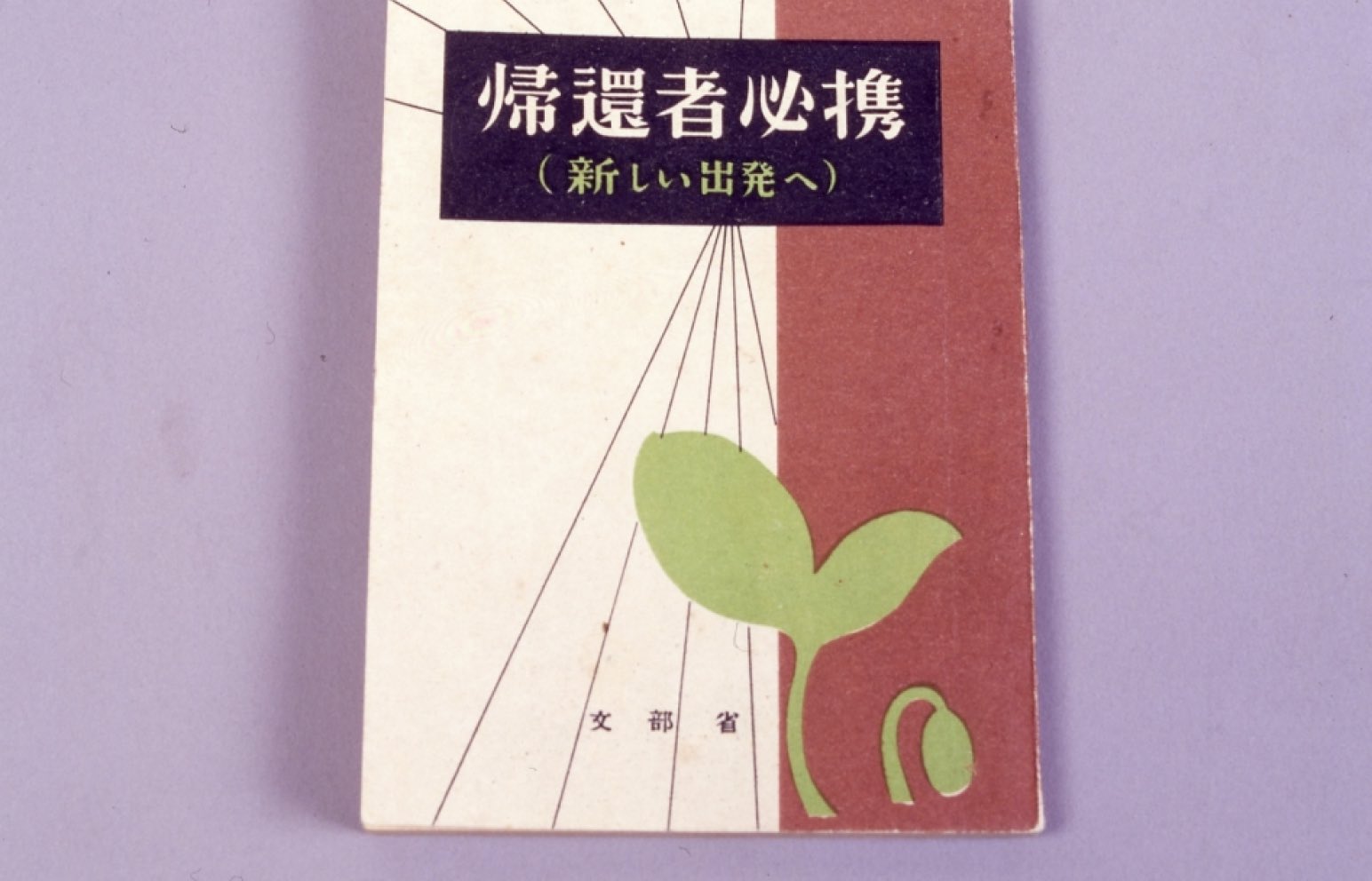

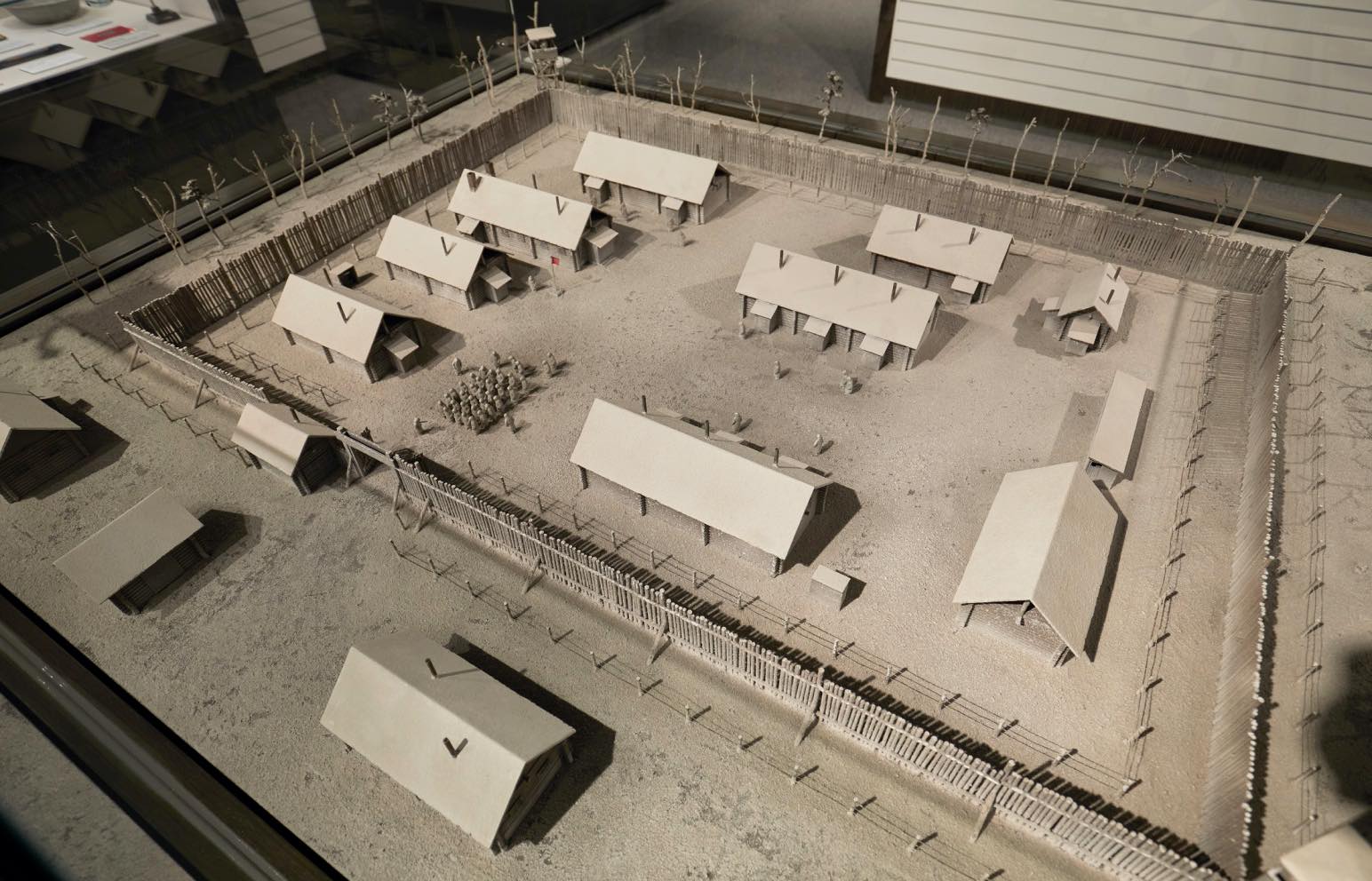

7/帰還者たちの記憶ミュージアム@東京

兵士、戦後強制抑留者及び、海外からの引揚者の、第二次世界大戦の帰還者が経験した労苦を広く知るためのミュージアム。戦争では多くの一般市民が兵士となり、家族や友人など大切な人を残して戦地へ赴いた。終戦後にはソ連軍によって約60万人の日本の軍人や民間人が、シベリアをはじめとする旧ソ連やモンゴルに連行され、酷寒で食料が不足する劣悪な環境のなか強制労働を強いられた。また、旧満州など海外にいた多くの人びとが、身に危険が迫るなか祖国へ引き揚げなければならなかった。アジアや南西諸島にまで広がっていた太平洋戦争の戦況について、兵士や一般人の視点からひしひしと感じることができる。

戦争が終わってからも、辛く苦しい体験をしなくてはならなかった人たちの現状を、実物資料やグラフィック、映像、ジオラマなどで戦争を経験していない世代にもわかりやすく伝える。

Information

帰還者たちの記憶ミュージアム(平和記念展示資料館)

住所

入場料

営業時間

休館日

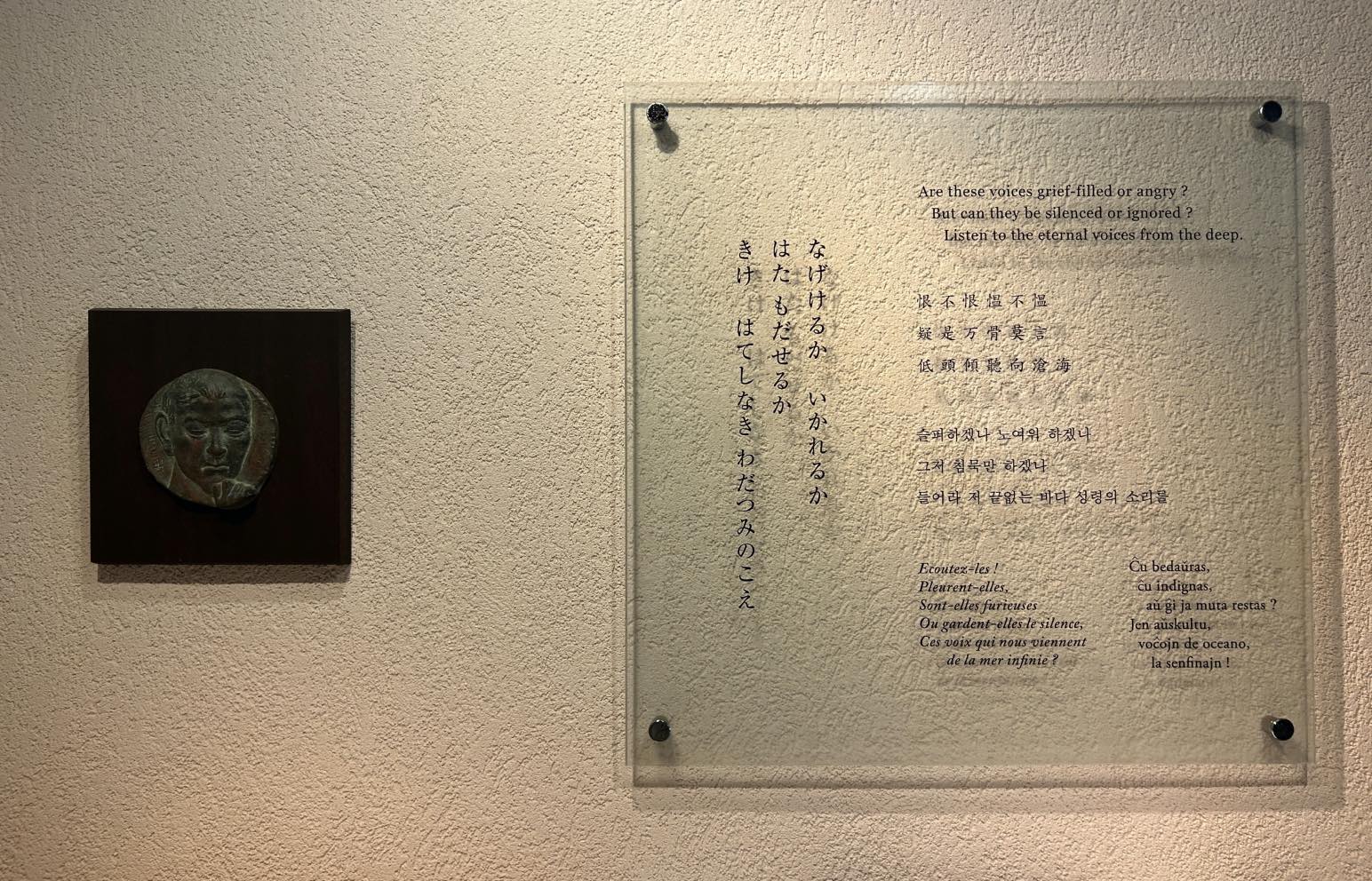

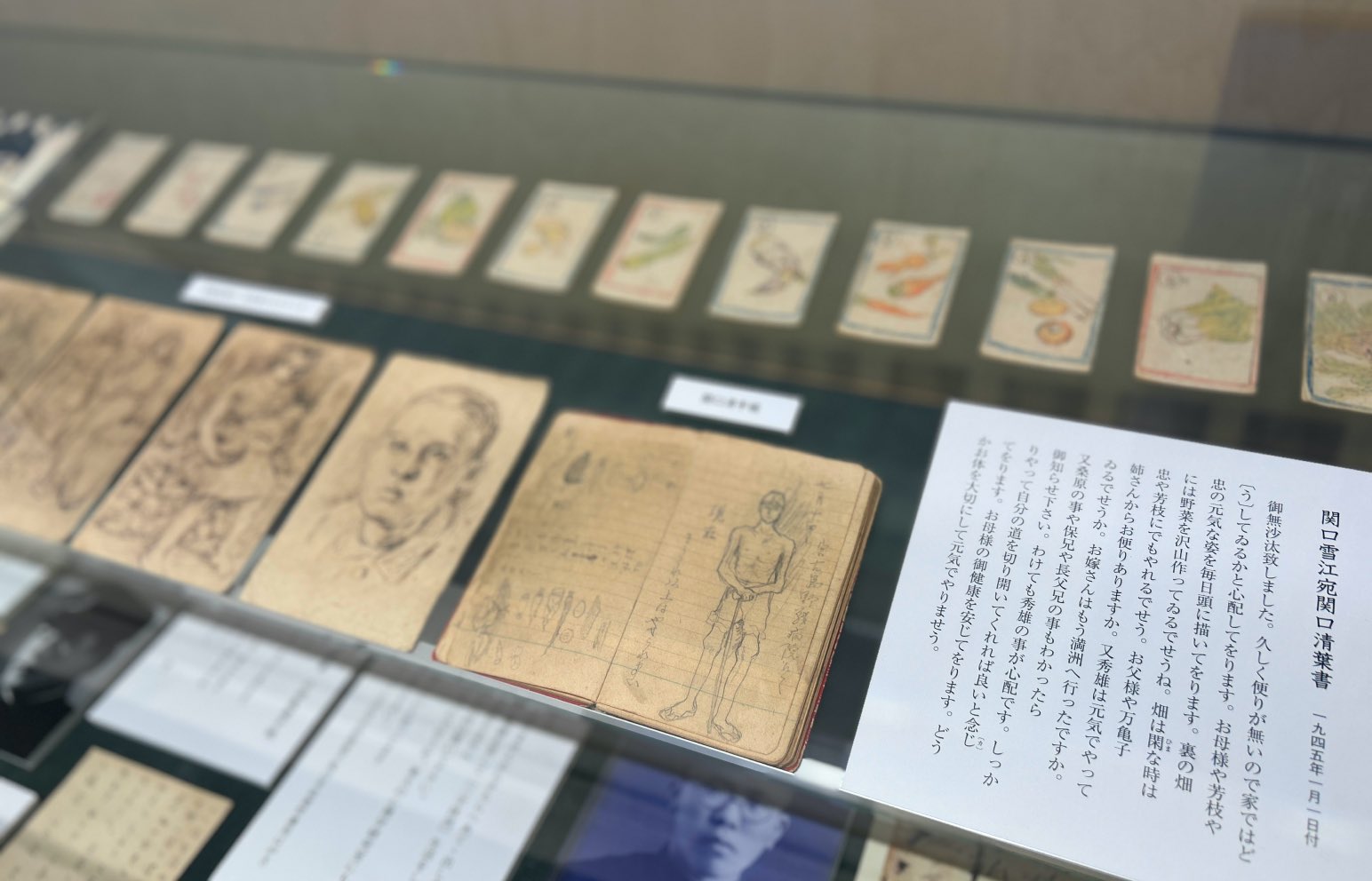

8/わだつみのこえ記念館@東京

「わだつみのこえ記念館」はアジア・太平洋戦争における日本の戦没学生の遺稿や遺品を展示し、彼らを追悼するとともに二度と悲劇を繰り返さないという誓いを後世に伝えていくことを目指した施設。

記念館の名前は1949年に発刊された『きけ、わだつみのこえ 日本戦没学生の手記』(東京大学消費生活共同組合出版部、のち東京大学出版会)に由来する。戦地から家族へ宛てた手紙、ノートや手帳に綴られた日記など主に直筆の遺稿が展示されている。入場は無料で、寄付のみで運営されている。

兵力不足から、大学や高等専門学校に在学していた学生たちが、卒業を待たずして戦地に動員された「学徒出陣」。空襲で記録が焼けるなどして正確な人数はわかっていないが、出陣した学徒は10万人ともいわれる。わだつみのこえ記念館では約100名の戦没学生の遺稿・遺品を所蔵しており、遺影と経歴、書き遺されたものと出合うことで、戦没した一人ひとりが個性豊かな人物で、恋や夢や希望を抱く若者であったことを感じることができる。

Information

わだつみのこえ記念館

住所

料金

営業時間

休館日

9/アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)@東京

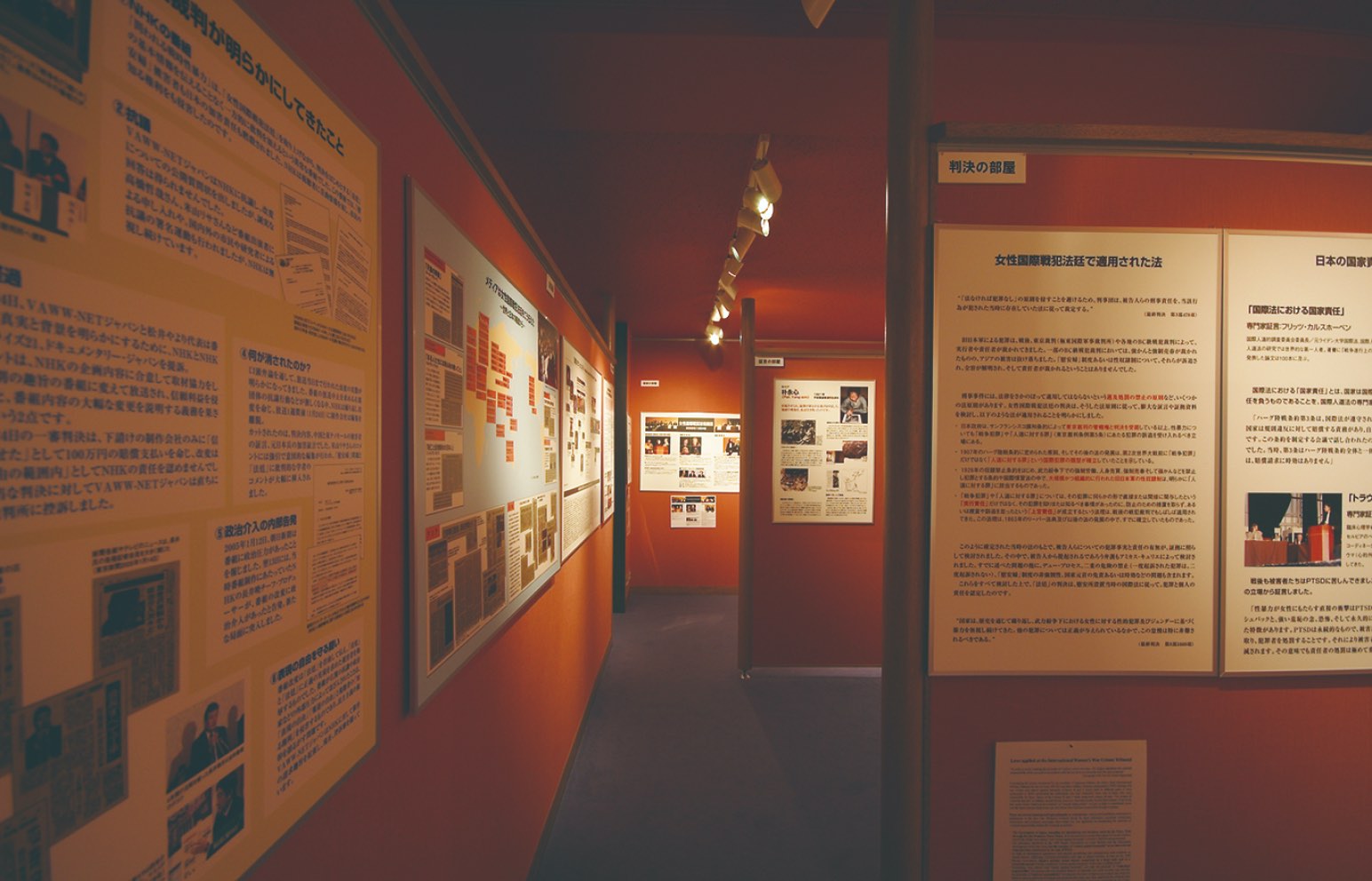

wam は、戦時性暴力、「慰安婦」問題の被害と加害を伝える日本初の資料館として2005年にオープン。115平米ほどの小さなスペースで、展示、イベント開催、館内ガイド、資料閲覧、アーカイブズ資料整理など、さまざまな活動を行っている。ジャーナリストでフェミニストの松井やよりの遺志を受け継ぐかたちで始まった。

一歩足を踏み入れると、日本軍による性暴力被害を受けた179名の女性たちのポートレートが来館者を迎える。名前や顔、被害体験の証言をミュージアムで公開することに同意したアジア各国の女性たちだ。

常設展では、2000年の「女性国際戦犯法廷」(正式には「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」 と呼ばれる、市民が主体となって開いた民衆法廷)の概要や、教科書のなかの「慰安婦」記述の変遷、アジア全域に広がる慰安所の地図などが展示されている。

Information

アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)

住所

入場料

営業時間

休館日

10/杉原千畝記念館@岐阜

第二次世界大戦の最中、ナチスドイツの迫害から逃れてきたユダヤ人避難民らに日本通過ビザを発給し、何千人もの命を救った外交官の杉原千畝。1940年、ナチスの目を盗んで逃げてきたユダヤ人たちが、ヨーロッパから脱出しようと日本のビザを求め、当時のリトアニアの臨時首都カウナスにあった在リトアニア日本領事館に殺到した。決断に迫られた杉原は、苦慮煩悶の末、自らの不利益をかえりみず、自身の良心に従って、ビザ発給という勇気ある決断を下した。

杉原千畝記念館は千畝の故郷である岐阜県・八百津町にあり、ホロコーストやユダヤ人迫害、ビザ発給の経緯、千畝の生涯などをテーマに展示する。岐阜県産の檜が建材に使われ、千畝が赴任した異郷の地「リトアニア」と八百津町の「文化差異」を表現したユニークな建物になっている。檜をふんだんに使った広がりのある展示室、八百津町の風景を一望できる展望室、そして千畝がビザを発給した旧日本領事館の執務室を再現した「決断の部屋」で構成。「ひとりの人間として、今自分に何ができるのか?」そんな問いに思いを巡らせながら自身とじっくりと向き合える空間になっている。

Information

杉原千畝記念館

住所

入場料

営業時間

休館日

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)