首都バンコクのエネルギッシュな空気を浴びるのもいいけど、古都チェンマイのゆったりリラックスした日々もタイならでは。チェンマイに暮らす写真家でありライターの古川節子さんに、この街でしたい10のことを教えてもらった!

Photo & Text : Setsuko Furukawa

チェンマイってどんな場所?

約600年つづいたラーンナー朝の面影が残る古都チェンマイ。旧市街にはラーンナー様式の寺院が立ち並ぶ一方、近年はコーヒーの産地としても注目を集め、街を歩けば至るところでスタイリッシュなコーヒー店が目に入る。注目の現代アート作品を展示するギャラリーなども点在し、伝統とモダンの両側面が楽しめる街としてますます人気を集めている。地元民とともにオープンエアの食堂でカオソーイをすするもよし、週末のマーケットでクラフト探しもよし。ほどよい生活感の残るチェンマイで、ローカルな旅を満喫しよう。

その1/旧市街の歴史的建物で古都チェンマイを知る

1296年にマンラーイ王によって建都されたチェンマイは、独自の文化をもつラーンナー文化圏の中心都市として栄えた。「ラーンナー」とは「百万の田」を意味し、稲作を中心にした豊かさを物語る。もっとも繁栄した時代には、北タイからラオスのルアンパバーン、ビルマ(現ミャンマー)のチェントゥン、中国雲南のシーサンパンナまで、広く影響を及ぼしていた。

現在もその面影を留めるのは、一辺約1.6キロのほぼ正方形に築かれたレンガの城壁とお堀に囲まれた旧市街。中心地は、かつてチェンマイ領主が暮らした由緒ある場所で、現在は3人の王様像がランドマークとなっている。この一帯には、ラーンナー文化や歴史に親しめる施設が3つの施設が点在する。

まず訪れたいのが、1996年にチェンマイ建都700周年を記念して設立された「チェンマイ市文化芸術会館」だ。チェンマイの起源や歴代王の紹介に始まり、工芸、信仰、風習、山地民に至るまで、テーマ別に15の展示室に分かれていて、見やすく構成されている。会館は1921年に建てられた旧パーヤップ省庁舎を活用しており、コロニアル様式の美しい建築も見どころのひとつ。

寺の美術やテキスタイルに興味がある人にとくにおすすめなのは、「チェンマイ郷土史博物館」。旧裁判所を再利用した建物の1階ではラーンナースタイルの寺院や信仰を紹介し、2階にはチェンマイの伝統的な織物が多数展示されている。「チェンマイ歴史館」の館内には、かつての王宮の壁の土台の一部がそのまま保存・展示されており、往時の空気を感じることができる。

Information

チェンマイ市文化芸術会館/チェンマイ郷土史博物館/チェンマイ歴史館

住所

営業時間

休館日

チケット

その2/チェンマイで北部のごちそうを味わう

チェンマイの郷土料理は、タイの代表的な料理とはまたひと味違う、北部ならではの素朴で深い味わいだ。主食はもち米で、一口サイズに指で丸めたもち米に「ナムプリック」という唐辛子のペーストやおかずをつけて食べるのが一般的。ココナッツミルクや砂糖はほとんど用いられず、ガピ(エビの発酵ペースト)やパーラー(魚の発酵調味料)などの調味料のほか、トゥアナオと呼ばれる日本の納豆のような発酵納豆で味つけされた汁物などは滋味深く、辛いけれどどこかほっとする味。

代表的なメニューは、生姜が香る豚の三枚肉のカレー「ゲーンハンレー」、スパイスの効いたエキゾチックなひき肉あえ「ラープムアン」、米粉の発酵麺カノムジーンにトマトベースのスープをかけて味わう「カノムジーン・ナムニヤオ」、旬の地野菜たっぷりのスープ「ゲーンケー」など。北部料理のレストランでは、もち米に合う唐辛子のディップ「ナムプリック・オン」や「ナムプリック・ヌム」、発酵ソーセージ「ネーム」、豚の皮を揚げた「ケープムー」、ゆで野菜などが盛り合わせになった北部料理のオードブルセットを楽しめる。

また、ローカルな市場で北部の味を探してみるのも楽しい。ハーブの香りが効いたチェンマイソーセージ「サイウア」は、市場で焼かれている熱々を頬張ればきっとやみつきに。

その3/本場のカオソーイを食べ歩く

スパイシーなカレー風味とココナッツミルクのまろやかさが絶妙に溶け合う、チェンマイの名物麺「カオソーイ」。もともとは、中国・雲南省から北タイに移り住んだ雲南系ムスリムによって伝えられたといわれ、具材は牛肉か鶏肉が一般的。トッピングにはカリカリの揚げ麺のほか、漬物、紫の小玉葱、ライムが別皿で添えられ、好みに応じて加える。香り、味わい、食感ともに鮮やかで食をそそる一品だ。

チェンマイの街には数多くの人気カオソーイ店があり、それぞれに個性とこだわりがある。大きく分類すると二系統に分けられ、ひとつは雲南系で、スープはさらりとしており、味わいもあっさりしているのが特徴だ。麺はまっすぐな形状をしている。付け合わせの漬物がピリ辛の雲南風であることが多い。もう一方はタイ人の嗜好に合わせて進化したタイプで、こちらはとろみや甘味が加わった濃厚な味わい。麺は平たくうねりがある。もちろん、どちらも甲乙つけがたいおいしさだ。店ごとの味を楽しみながらカオソーイの食べ歩きをするのも、チェンマイならではの醍醐味だろう。

Information

カオソーイ・クンヤーイ

その4/北部産アラビカコーヒーの香りに包まれる

チェンマイって、こんなにカフェがあったっけ? 街を歩けばそう思わずにはいられないほど、タイ最大級のカフェ文化が広がりをみせている。山岳地帯が広がる北タイはコーヒーの産地でもある。アラビカ種に適した標高900〜2000mの気候のもと、多くのコーヒー豆が栽培され、産地で丁寧に精製された豆が直接チェンマイの街へ運ばれてくる。

生産者には山地民の人びとも多く、彼らの育てるコーヒー豆には村の暮らしや自然環境を守りながら生産しているというメッセージが込められていることもある。品質向上のために、育成方法や精製技術に工夫を重ねる生産者も多く、そうした背景を魅力として伝え、生産者とのつながりを感じられる一杯を提供するカフェも増えてきた。

また、古い建物をリノベーションしたカフェは地域の活性化にも貢献し、新しい街の風景を生み出している。街歩きがてらお気に入りの一軒をみつけて、新たな文化として定着し始めているチェンマイのコーヒーを味わってみてはいかがだろう。

Information

Akha Ama Phrasingh

Information

Flo Coffee Brewers

その5/タイ古式マッサージで心も体も癒やされて

ラグジュアリーなスパからローカルなマッサージ店まで、チェンマイにはさまざまなスタイルのタイ古式マッサージ店が存在する。価格帯や設備に違いはあるものの、いずれの店も「セン」と呼ばれる体内のエネルギーラインに沿って、マッサージやストレッチを施し、凝りを和らげるところは共通している。

昔からチェンマイの人びとは、体調を崩すとマッサージによって治療を行ってきたという。旧市街では、〈ワット・マハーワン〉や〈ワット・パンウェーン〉などの寺院の境内にある店で、地元の人びとに交じって施術を受けることができる。希望のコースを選び、用意されたタイスタイルの施術着に着替えたら、マットに横たわるだけ。ゆったりとしたリズムで行われるマッサージは高いリラックス効果をもたらし、いつの間にか呼吸が深まるのを感じる。

また、北タイに伝わる「トークセン」と呼ばれる木槌を使ったマッサージも興味深い。センに沿ってリズミカルに打ち込まれる小槌の振動が、筋肉の奥深くにまで届く。伝統の癒やしといえるタイ古式マッサージで、強張った体と心を隅々まで解きほぐしたい。

Information

アロカヤ・マッサージ(ワット・マハーワン内)

Information

ワット・パンウェーン・タイマッサージ

営業時間

定休日

Information

IDI Thai massage school and service

営業時間

定休日

その6/旧市街のラーンナー様式のお寺でまったり

旧市街には40カ所近くのお寺が集まり、まさに「古都チェンマイ」の名にふさわしい風情が漂っている。

お寺の建築様式は「ラーンナー様式」と呼ばれ、木材がふんだんに使われているため中部タイの寺院とはまた異なる佇まいだが、日本人にとってどこか落ち着きを感じるのは、木の温もりが醸し出すやわらかさに理由があるのかもしれない。こうした木造建築は、時をへて建て直されるたびに少しずつ姿を消しつつあるのが残念だが、今もなお昔の面影をとどめるお寺もいくつか残っている。

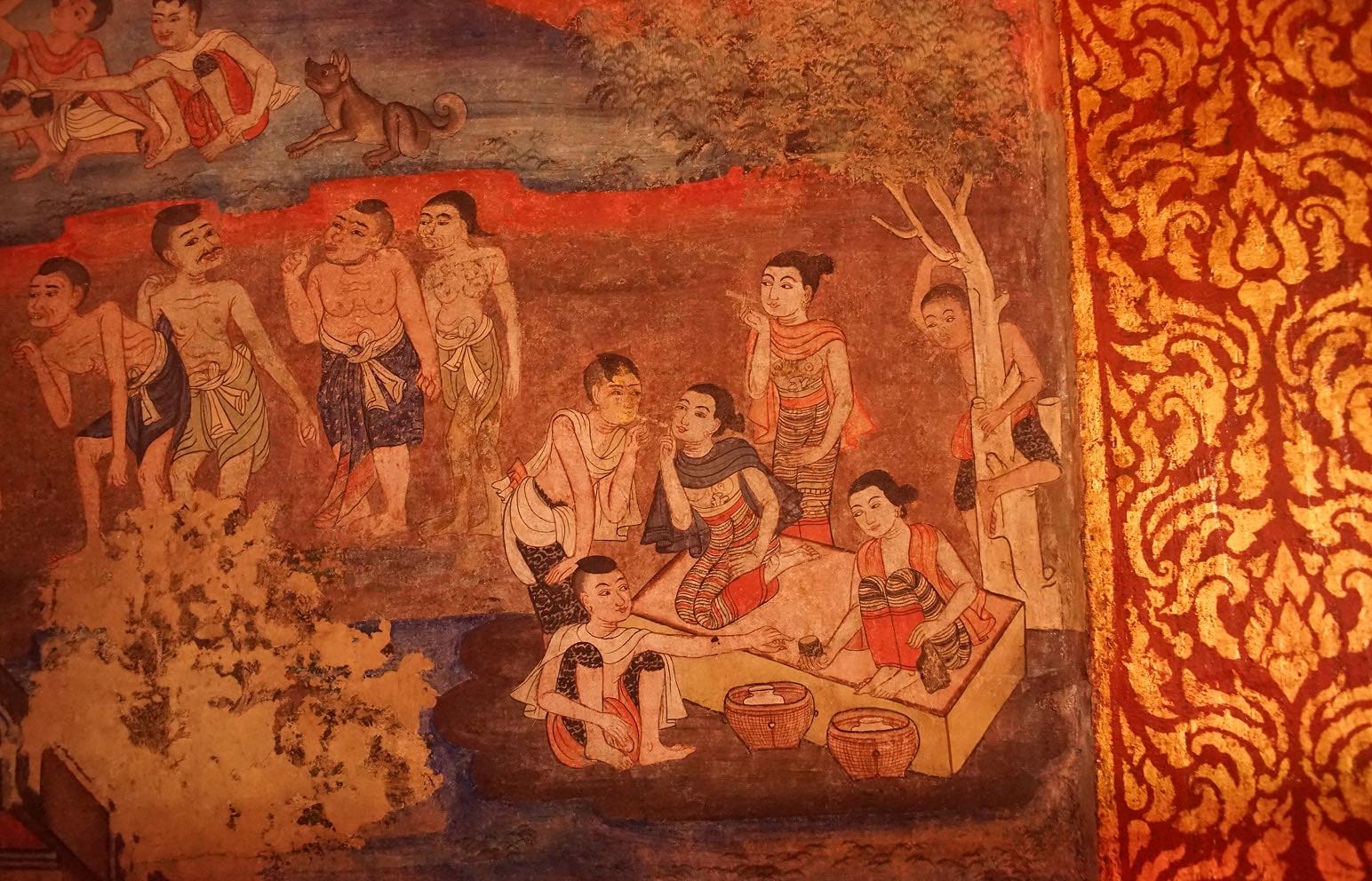

旧市街の〈ワット・プラシン〉にある左手奥のライカム堂では、ラーンナー時代の人びとの穏やかな表情が描かれた壁画を見ることができる。その表情を眺めながら、当時の暮らしに思いを馳せてみたい。巨大な仏塔の遺跡が残る〈ワット・チェディルアン〉は必見。一方、こぢんまりとした〈ワット・プラーサート〉や〈ワット・ムングンゴーン〉など、静かに佇む寺院もまた味わい深い。

Information

ワット・プラーサート

営業時間

定休日

Information

ワット・ムングンゴーン

営業時間

定休日

その7/週末マーケットでクラフト雑貨探し

手すきの紙や竹細工、織り、漆器や銀細工、焼き物など、手工芸品の産地として知られるチェンマイは、昔からモノづくりがさかん。山地の少数民族ごとに伝えられてきた工芸品があり、そのデザインはユニークで多様性に富んでいる。時代の変化とともに廃れていく伝統技術もある一方で、クラフト関連のイベントやマーケットがさかんに開かれ、現代の暮らしにも合う魅力的なデザインの商品が生み出されている。

お気に入りの雑貨をみつけたい人は、週末に街のあちこちで開かれるマーケットを訪れてみて。週末の朝に開催される〈ジンジャイ・マーケット(JJマーケット)〉には、ハンディクラフトのお店がずらりと並ぶ。新鮮な野菜や食べ物のブースも多数出店するので朝食も楽しめる。サンカンペーンまで足を伸ばせば、〈チャムチャー・マーケット〉や〈バンブーファミリー・マーケット〉でも個性的なクラフトショップに出合える。また、平日からクラフト雑貨店が集まる〈バーンカーンワット〉には、週末のみ出店するブランドも!

Information

ジンジャイ・マーケット

営業時間

定休日

Information

チャムチャー・マーケット

営業時間

Information

バンブーファミリー・マーケット

Information

バーン・カーンワット

その8/街角のアートギャラリーを巡る

散策の途中にふらっと立ち寄れるギャラリーがチェンマイにはいくつもある。

まずは、ターペー通りのシンボル的な古い建物が再生された〈Museum of Broken Relationships〉。別れをテーマにしたユニークな博物館で、展示されているのは世界中の人びとから寄付された「別れの品々」。それぞれに持ち主の個人的な物語が添えられており、来館者はそれらを通じて他者の別れと向き合い、共有するというコンセプチュアルな展示内容だ。

また、JJマーケット内にある〈Jing Jai Gallery〉では、年に3回、注目のアーティストによる企画展が開催されていて、見逃せないスポット。ニマーンヘーミン通りにある〈Gallery Seescape〉は、カフェ併設の気軽に立ち寄れるロケーションも魅力。チェンマイの街角でよく見かけるストリートアートが気になったなら、〈Dream Space Gallery〉を覗いてみてほしい。

そして、タイおよび東南アジアの現代アートをたっぷり鑑賞したい人には、ジョン・ミシェル氏とその家族のコレクションを収蔵する現代美術館〈MAIIAM〉がおすすめだ。2階の常設展示では、タイの現代アートの先駆けとされるモンティヤン・ブンマーやタイ現代美術を代表する作家ナウィン・ラワンチャイクンなどの作品を数多く紹介している。こちらは街から少々距離はあるが、訪れる価値は十分にある。

Information

Museum of Broken Relationships

営業時間

定休日

入場料

Information

Jing Jai Gallery

営業時間

入場料

Information

Dream Space Gallery

Information

Gallery Seescape

営業時間

定休日

Information

MAIIAM contemporary art museum

その9/ひと足のばして象に会いに

今も野生の象が暮らすタイ。山々に囲まれた自然豊かなチェンマイ県とその周辺では、かつて象は木材の運搬などに使われ、人びとの暮らしと深く関わってきた。しかし森林破壊によって生息地を追われ、多くの象は行き場を失った。現在はエレファントキャンプや保護区で象使いとともに暮らしている。

チェンマイには、そうしたエレファントキャンプが数多く存在する。かつては象に乗る観光が主流だったが、近年は動物福祉の観点からショーや象乗りを行わず、象が尊厳をもって暮らせるよう配慮されたエレファントケア・ツーリズムと呼ばれる持続可能なかたちの施設が主流になりつつある。

たとえば、〈エレフィンファーム & カフェ〉では、象を眺めながらくつろげるほか、餌やりや簡単なふれあいも楽しめる。また、〈タイ・エレファントホーム〉では、象と一緒に泥遊びをする象使いプログラムが人気。日本ではなかなかできない体験だ。

そして、〈エレファント・ネイチャーパーク〉では、過酷な労働から救出された象たちが、専門的なケアを受けながら穏やかに暮らしている。象使いが付き添いつつも、象たちは自由に行動できる環境で過ごしており、その様子を間近に見ることができる、象の保護と環境について学べる貴重な学びの場でもある。

Information

エレフィンファーム & カフェ

Information

タイ・エレファントホーム

営業時間

Information

エレファント・ネイチャーパーク

営業時間

その10/大自然の風景に溶け込む

チェンマイ南西部に位置するタイ最高峰ドーイ・インタノンにある、乾季限定のハイキングコース「ドーイ・インタノン・キウメーパーン」は、山好きにおすすめのスポットだ。全長は約3.2km、所要時間は2〜3時間ほど。出発前に、自然保護エリア入口で申し込みを行い、地元の少数民族のガイドとともに歩く。ヒマラヤ山系の多様な植物や自然について解説する看板も設けられており、静かな森を味わいながら知的な発見も楽しめる。苔やシダ植物が生い茂る深い雲霧林(クラウドフォレスト)を抜け、一気に下界を見晴らす尾根道へ出たときの感動は、きっと忘れられない思い出になるだろう。

メーワン群にあるパーチョーは、地球の長い時間が生み出した芸術的な地層が見られる。何千年もの川の侵食と雨風によって形成された砂岩の断崖は、高さ約30メートル。風化した岩がろうそくのように見えるなど、想像力をかき立てられる不思議な景観が広がっている。

最後に、街から車で約30分の絶景スポットをご紹介。ドーイステープの中腹にある〈ワット・パーラート〉の境内には滝が流れ、その音に耳を傾けながらチェンマイの街を見下ろすことができる。何もせず、ただぼんやりと過ごすのにぴったりの場所だ。

Information

ドイ・インタノン・キウメーパーン

開山期間

ガイド料

Information

パーチョー

営業時間

入場料

Information

ワット・パーラート

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)