月刊TRANSIT/タイを暮らすように旅したい!

バンコクでしたい10のこと

旧市街ナンルーン地区を中心に

書店、食堂、一息つけるフリースペース…more!

TRAVEL&EAT

2025.07.15

10 min read

東南アジア切っての大都市バンコクは、アジアの最先端&独自のカルチャーが集積して生まれている場所だ。バンコクの旧市街ナンルーン地区(Nang Loeng)で写真集とアートブックの専門店〈VACILANDO Bookshop〉を営むWithit Chanthamaritさんに、お店のご近所スポット含め、ローカル視点のバンコクでしたい10のことを訊いた!

Text:Withit Chanthamarit

バンコクってどんな場所?

タイの首都バンコクは、国際的にも注目される政治・経済・教育・文化の中心地でありながら、厳かな仏教文化や人々の暮らしを肌で感じることができる都市です。高層ビル群や巨大ショッピングモールといった大都会の賑わいを象徴する景観のすぐそばで、屋台や市場での食事や買い物、小さな祠に手を合わせる人々の姿など、日常の暮らしの様相を見ることができます。

バンコクの魅力は、グローバルに発展を遂げるモダンな一面だけでなく、美しい装飾が施された仏教寺院や王宮、そしてその足元で営まれる人々の生活を間近に感じられる点にあるのではないでしょうか。

バンコクでしたい10のこと

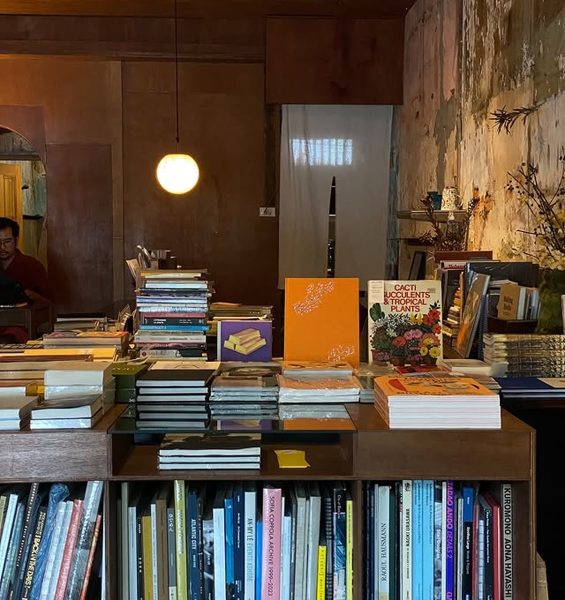

その1/私たちの書店〈VACILANDO Bookshop〉について

〈VACILANDO Bookshop〉は2017年から私がはじめた書店です。最初は実店舗がなく、タイの多くのお店と同じように、主にInstagramなどのオンラインでの販売からスタートしました。

取り扱っているのはフォトブックで、そのほかにアートブック、グラフィックデザイン、映画関連の本、植物や自然に関する本などもあります。実は、東京への旅で訪れた多くの日本の書店から大きなインスピレーションを受けました。セレクトショップと呼ばれるようなお店は、特定のテーマに絞って本を扱うことが多いですよね。東京の神保町のような書店街はバンコクにはなく、本の街もありません。だから私はパートナーと一緒に自分たちのペースでVACILANDO Bookshopをつくってきました。幸いにも、よい日本の友人や出版社の方々に長年にわたり助けてもらっています。

VACILANDO Bookshopを営むWithit Chanthamaritさん

© Withit Chanthamarit

ちなみに、お店の名前「Vacilando(バシランド)」はスペイン語の言葉で、友人たちと一緒に車であちこち旅していた時期に読んでいたジョン・スタインベックの旅行記『チャーリーとの旅』を読んでいたときに見つけました。スタインベックは「Vacilando」をこう説明しています。

「Vacilandoな状態とは、目的地に向かってはいるが、そこに辿り着くかどうかにはあまりこだわっていない。ただし方向はもっている……」と。

お店はバンコクの旧市街エリアのナンルーン地区(Nang Loeng)にあります。中心地の少し北、チャオプラヤ川の左岸にあり、地下鉄駅やバスの停留所から遠くて少し訪れにくい場所かもしれません。ただ周辺にはたくさんの魅力的なスポットが点在しているので、1日かけて寺院や市場、カフェ、ボクシングリングなどを巡りながら、バンコクの内側にある古い街の雰囲気を体験するプランを立てるのもおすすめです。このナンルーン地区はほかのバンコクの場所では味わえない独特の空気があります。「バンコクでしたい10のこと」は、このナンルーンのご近所スポットも挙げていきますね。

Information

VACILANDO Bookshop

営業時間

定休日

-

Instagram

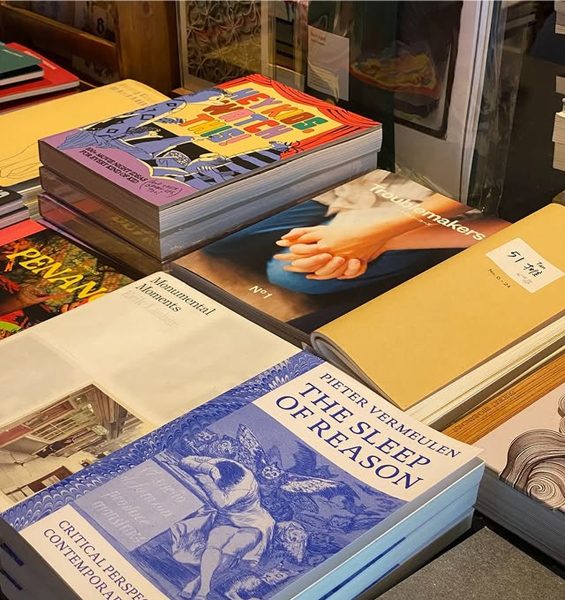

その2/ブックショップ巡りをしよう

私は書店を経営しているので、休憩がてら立ち寄ったり、本の品ぞろえを見たり、本を買ったり、オーナーさんと話したりできる別の本屋さんをよく探しています。

私がとくに好きなのは〈Passport Bookshop〉という、20年以上つづくインディーズの個人経営書店です。これまでお店は3回移転していますが、いずれも古い街並みが残るエリアにお店が置かれていて、混雑や慌ただしさの少ないバンコクを見つけることができます。現在はサムランラット通りの路地にあり、近い将来には地下鉄の駅ができる予定で注目が集まっていますが、いまは街の雰囲気が落ち着いていて散策にもよいですよ。

Passport Bookshopでは、英語の本とタイ語の本を販売していて、多くは世界中の大手出版社や地元の出版社から仕入れています。2人のオーナーが運営しており、小さなドリンクコーナーもあって、本を読みながら飲み物を楽しめるのもいいんですよね。

Information

Passport Bookshop

営業時間

定休日

-

Instagram

-

Facebook

その3/毎日食べたくなるタイ料理店へ!

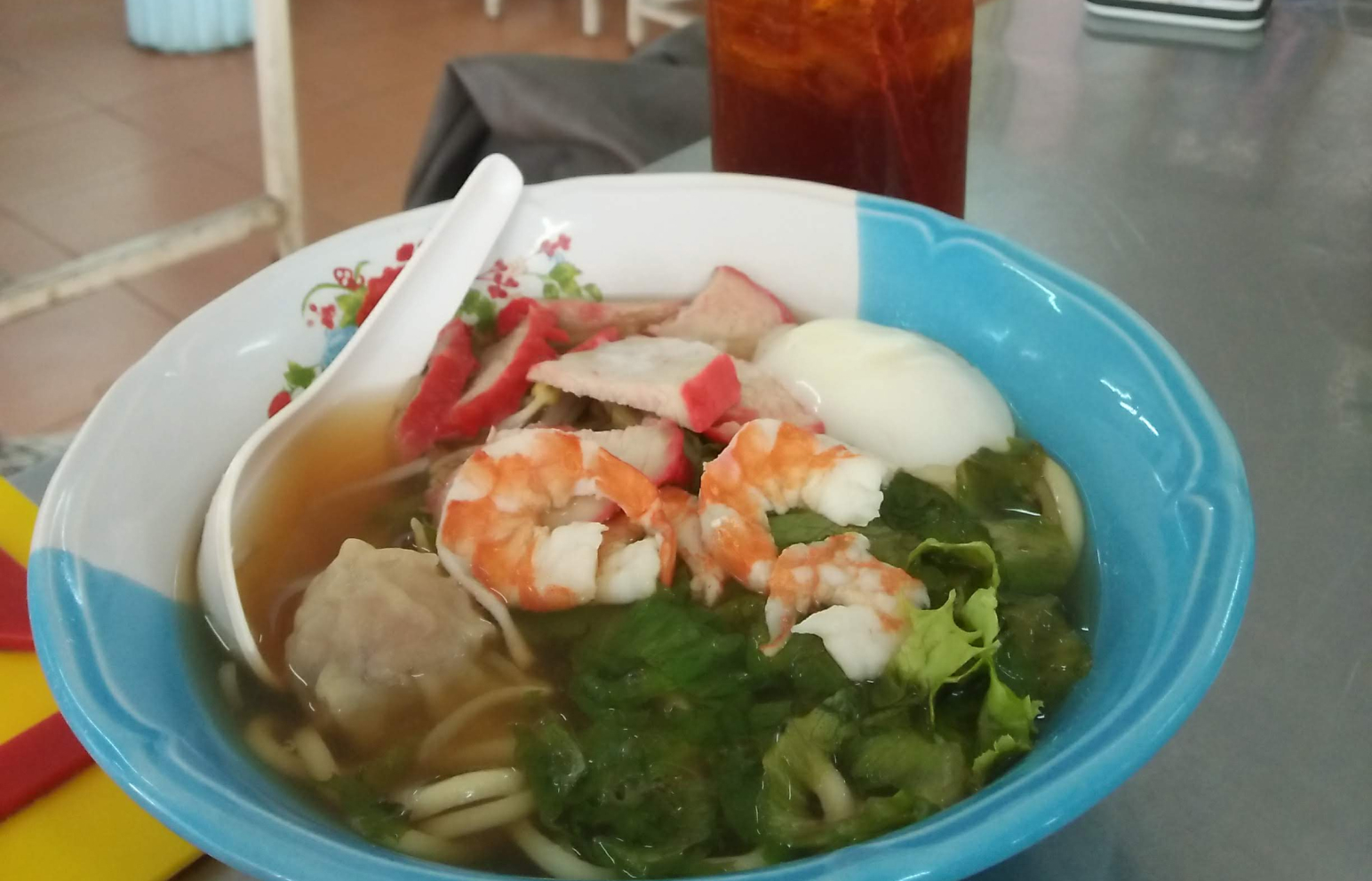

VACILANDOから歩いてすぐのところにあるとてもローカルなレストラン 〈Hua Hin Photchana〉は、私がランチやディナーによく行くお気に入りのお店です。庶民的な空気があって、この地域では70年以上も愛されている有名店なんです!

このお店のタイ料理はどれも大好きですが、とくにトムヤムクン、トムカーガイ、トートマンプラー(揚げ魚のすり身揚げ)、カキのオムレツ、ゴーヤと卵の炒め物、パットガパオ、カオマンガイ(海南鶏飯)、シーフードのスパイシーサラダなど、何を食べても絶品です。

外国から友人が遊びに来たときは、必ずここに連れて行って本格的なタイ料理を楽しんでもらっています。みんな大満足してくれますし、食後にはココナッツアイスクリームや新鮮なポメロで締めくくるのが定番です!

Information

Hua Hin Photchana

その4/コーヒーショップでのんびりと

バンコクには本当にたくさんのコーヒーショップがあって1つをピックアップするのはとても難しいのですが……私がとくにおすすめしたいのは、個人経営の小さなお店〈uRARA PROJECT〉です。サムヤンエリアにあって、MRTサムヤン駅からもそれほど遠くありません。

uRARA PROJECTは週に3日間(木〜土曜日)のみ営業していて、私はよく木曜日に行きます。午後の時間帯に、小さな路地を歩いてお店へ向かいます。お店が閉まるまでの2時間ほどをゆっくり過ごし、その後はバンコクの夕方ラッシュ前に家へ戻ります。

ほかのカフェでもひとりでのんびり過ごすのが好きですが、人とのつながりや会話はやはり魅力的ですね。uRARA PROJECTのオーナーさんとは自分とバックグラウンドが共通していて、uRARAのオーナーは以前はタイ映画業界で働いていて、私は写真をやっていたこともあって、お互いにカルチャー好き。夕方の静かな時間にいろいろと話が盛り上がることもあります。ただ、もし彼女が忙しそうなら、無理に話しかけずそっとしておきます。

uRARA PROJECTは、コーヒーだけでなく「塩パン」や日替わり焼き菓子もとてもおいしいんです。店内の一角には小さなギフトコーナーもあって、ちょっとした雑貨も楽しめます。

Information

uRARA PROJECT

-

Instagram

その5/屋台街に行こう!

多くの外国人観光客は、最近メディアやドラマで取り上げられているバンタットトン通り(Ban Thad Thong Street)が、今もっとも話題の屋台ストリートだと思うかもしれません。そこもよいですが、私たちVACILANDOのスタッフが親しんでいるのは、昔ながらのローカルな屋台が今も営業している旧市街エリアの屋台です。

夕食には、マハチャイ通り(Maha Chai Road)がおすすめです。ここには伝説的な〈ティップサマイ・パッタイ〉や、ミシュランの星を獲得した〈Raan Jay Fai〉があります。

そこから少し歩くと、サムランラットの路地に入ることができます。ここでは、オレンジ色の看板が目印の〈Jia Uan Duck Porridge〉がおすすめ。ご飯と一緒に、スープや野菜、肉や魚の揚げ物などを組み合わせて食べる、タイ人の典型的なスタイルが楽しめます。

Jia Uan Duck Porridge

© Withit Chanthamarit

路地の突き当たりには、バンコク市庁舎広場があり、〈Calories Cottage〉という手づくりアイスクリーム店があります。ここでは、マンゴー、マンゴスチン、マヨンチット(マリアンプラム)、など、季節のタイフルーツを使ったフレーバーが楽しめます。市庁舎広場のすぐ隣には、ディンソー通り(Dinso Road)があり、〈Mit Ko Yuan〉など、多くの屋台料理が並んでいます。

市庁舎の隣のブロックにあるタナオ通り(Tanao Road)には、有名な〈K. Panich〉のカオニャオ・マムアン(マンゴーともち米)のお店があります。そのほかにも、〈Sister Ni’s Glazed Taro〉というデザートや、〈Khrua Som Hom〉という地元の人にも知られていない隠れた名店も。このお店は予約が必要ですが、運がよければ予約なしでも入れるかもしれません。

Khrua Som Hom

© Withit Chanthamarit

でも、ランチならすぐにお店を見つけることができるでしょう。VACILANDOを訪れる前に、〈ナンルーン市場エリア〉に行くのがおすすめです。ちなみにナンルーン市場はバンコクのなかでももっとも古い市場のひとつで、1900年に開業したといわれています。

たとえば、〈洽記 Jib Kee〉、〈Thai Style Tom Yum Noodles (Paa Tang, Auntie Tang)〉、〈カオラオ・サモーンムー・ナーンルーン〉、〈スタティップ カノムジーンハイラム〉、〈ゲーンカリームー・サトゥリンムー ナンルーン〉など、おいしいお店がたくさんあります。

午後2時までには到着するようにしてください。市場の人たちは朝早くからお店を開けていて、午後になるとすぐに閉めてしまうから。朝のナンルーン旧市街の雰囲気も、ぜひお見逃しなく。

その6/隠れ家的なバーで一杯

若い頃に通っていたお気に入りのバーが今でもいくつかあります。

以前は本当に「隠れ家」と呼べるような存在でしたが、SNSの時代になってからは、だんだんと知られるようになってきました。

なかでもとくにおすすめしたい〈Method To My Madness(通称:mmm)〉というバーは、ラップラオ(Lad Phrao)エリアにあり、MRTパホンヨーティン駅から徒歩すぐ。チャトチャック・ウィークエンドマーケットからも近い位置にあります。

このバーは、私と同じ1980年代生まれのオーナーが10年ほど前にオープンしました。店内では、私の世代の心に響く1990年代、2000年代のプレイリストやDJの音楽が流れていて、今でも訪れるたびに懐かしい思い出がよみがえってきます。

Information

Method To My Madness

-

Instagram

その7/モーラムを聴きに!

モーラムはラオスやタイ東北部イサーン地方に伝わる民謡のようなもので、音に合わせて踊れるノリのいい音楽なので、タイに来たら味わってほしいもののひとつです。私は熱心なモーラム・ファンというわけではないのですが、音楽体験の場としておすすめしたいライブハウスがあって、ここを訪れるたびにいつも特別な刺激を受けています。

〈SYNAP [home/lab](シナップ・ホームラボ)〉は、バンコクにある音楽好きのための小さなコミュニティスペースで、コーディング、電子音楽、実験音楽など、これまで自分の世界にはなかったジャンルが、リビングルームのような空間や音響ラボでライブパフォーマンスとして行われています。

SYNAPは、私たちのVACILANDOからすぐの場所にあり、ちょうどVACILANDOが引っ越してきた頃に、この場所に移転してきました。ここでは、同じ感性をもったバンコクのローカルや外国人たちも多く集まり、人と人とをつなぐ「橋」のような存在です。この建物には、以前この地域に住んでいたご年配の方々が、民謡音楽を演奏していた歴史もあります。実際、この家で演奏されていたそうです!さらに、地方から来たモーラム歌手とケーン(タイの伝統楽器)奏者によるパフォーマンスも行われ、映像を使った演出も加わるなど、ユニークなライブがたくさん。

若いピアニストがゲームシミュレーターを取り入れた実験的なパフォーマンスを披露したこともありますし、ほかにもここでしか味わえない音楽体験が盛りだくさんです。イベントは比較的頻繁に開催されていますが、詳細はInstagramで事前に確認してみてください。イベントによっては予約チケットが必要な場合もあるのでご注意ください。

Information

SYNAP [home/lab]

営業時間

定休日

-

Instagram

その8/古着を買いに!

私たちVACILANDOのスタッフがよく訪れるのは、Chatuchak(チャトゥチャック) Weekend Marketの向かいにある〈Red Building Vintage Chatuchak〉です。

この施設には、ヴィンテージの古着や雑貨を扱うショップが多数入っており、エアコン完備の大型モールなので、暑いバンコクでも快適にショッピングが楽しめます。店内にはクールでコレクター心をくすぐるアイテムがたくさん並んでいて、見ているだけでも楽しい空間です。また、モールの前のヤード(屋外スペース)では、アンティーク家具や装飾品などの掘り出し物も見つかりますよ。

MRT(地下鉄)でのアクセスもとても便利で、チャトゥチャック方面を訪れる際にはぜひ立ち寄っていただきたい、おすすめのスポットです。

Information

Red Building Vintage Chatuchak

営業時間

定休日

-

Facebook

その9/美術館でタイの最新アートに触れる!

私はいつも、〈Bangkok Citycity Gallery〉が開催する展示を楽しみにしています。ここはプライベートギャラリーですが、新進気鋭のタイ人アーティストを積極的にサポートし、タイの現代美術シーンに深く貢献しています。

また、Bangkok Artbook Fairの共催も行うなど、アートコミュニティにおいて重要な役割を果たしているギャラリーです。

© TRANSIT

Information

Bangkok Citycity Gallery

-

Instagram

それに加えて、私は映画好きなので、〈タイ国立フィルムアーカイブ(Thai Film Archive)〉もおすすめしたいです。ただこちらはバンコクの外、ナコーンパトム県にあります。バンコクから車で約45分の距離です。

タイ国立フィルムアーカイブは1984年に設立され、当初は文化庁の管轄下にある国立フィルムアーカイブとして運営されていましたが、その後に再編されて、現在は文化省の監督のもと公益法人として活動しています。

© Withit Chanthamarit

Information

Thai Film Archive

営業時間

定休日

-

Instagram

その10/ほっと一息つけるフリースペースへ!

私はとくに宗教に熱心なタイプではないのですが、仏教に関係した場所で心をリセットしたいときには、よくここを訪れます。

それが〈スアンモック・バンコク(Suan Mokkh Bangkok)〉という場所で、チャトゥチャック公園の裏にあるワチラベンチャタット公園(国鉄公園)の中にあります。

BTSモーチット駅からは直接行けなくて、公園をぐるっと歩いていく必要があります。ここは、タイの有名な僧侶、プッタダーサー・ビックという人の教えや資料を保存している場所です。彼は伝統的な仏教の考えを新しいかたちで伝えた人で、タイ国内だけでなく海外でも影響を与えました。禅の考え方からも影響を受けているといわれています。ちなみに、彼の故郷サトゥーンにも同じ名前のスアンモックがあります。

バンコクのスアンモックには図書館や講堂があって、ときどき仏教にまつわる映画の上映会や上映後のトークイベントもやっています。また、瞑想ができる場所もあって、ひとりで静かに、あるいはみんなと一緒に座ったりできます。建物は湖の上に建っていて、周りは緑がいっぱいでとても落ち着きます。

「お寺みたいに堅苦しい感じはちょっと……」という方でも、静かにリラックスできる場所を探しているなら、ここは本当におすすめです。小さなカフェもあるので、コーヒーを飲みながらのんびり過ごすのもいいですよ。

Information

Suan Mokkh Bangkok

住所

営業時間

定休日

それと、私は夕日を眺めるのが大好きなのですが、バンコクでは高層ビルからでないと景色が楽しめないことが多く、自然を満喫できる場所はあまり多くありません。

最近、私が見つけたのがチャオプラヤー川のそばにある公共図書館の〈バンク・オブ・タイランド・ラーニングセンター〉です。ここには広々とした回廊があり、川風が心地よく吹き抜ける中で夕日を見る時間は、まさにかけがえのないひとときです。なんと、入場は無料!しかも駐車場も完備されていて、まだあまり知られていない隠れた名スポットだと思います。

お気に入りの一冊を持っていって、静かに読書を楽しむのにもぴったりの空間ですし、一日中いても飽きません。きっと質のよい時間を過ごすことができますよ。

© Withit Chanthamarit

Information

バンク・オブ・タイランド・ラーニングセンター

Keywords

首都バンコクのエネルギッシュな空気を浴びるのもいいけど、古都チェンマイのゆったりリラックスした日々もタイならでは。チェンマイに暮らす写真家でありライターの古川節子さんに、この街でしたい10のことを教えてもらった!

Photo & Text : Setsuko Furukawa

チェンマイってどんな場所?

約600年つづいたラーンナー朝の面影が残る古都チェンマイ。旧市街にはラーンナー様式の寺院が立ち並ぶ一方、近年はコーヒーの産地としても注目を集め、街を歩けば至るところでスタイリッシュなコーヒー店が目に入る。注目の現代アート作品を展示するギャラリーなども点在し、伝統とモダンの両側面が楽しめる街としてますます人気を集めている。地元民とともにオープンエアの食堂でカオソーイをすするもよし、週末のマーケットでクラフト探しもよし。ほどよい生活感の残るチェンマイで、ローカルな旅を満喫しよう。

その1/旧市街の歴史的建物で古都チェンマイを知る

1296年にマンラーイ王によって建都されたチェンマイは、独自の文化をもつラーンナー文化圏の中心都市として栄えた。「ラーンナー」とは「百万の田」を意味し、稲作を中心にした豊かさを物語る。もっとも繁栄した時代には、北タイからラオスのルアンパバーン、ビルマ(現ミャンマー)のチェントゥン、中国雲南のシーサンパンナまで、広く影響を及ぼしていた。

現在もその面影を留めるのは、一辺約1.6キロのほぼ正方形に築かれたレンガの城壁とお堀に囲まれた旧市街。中心地は、かつてチェンマイ領主が暮らした由緒ある場所で、現在は3人の王様像がランドマークとなっている。この一帯には、ラーンナー文化や歴史に親しめる施設が3つの施設が点在する。

まず訪れたいのが、1996年にチェンマイ建都700周年を記念して設立された「チェンマイ市文化芸術会館」だ。チェンマイの起源や歴代王の紹介に始まり、工芸、信仰、風習、山地民に至るまで、テーマ別に15の展示室に分かれていて、見やすく構成されている。会館は1921年に建てられた旧パーヤップ省庁舎を活用しており、コロニアル様式の美しい建築も見どころのひとつ。

寺の美術やテキスタイルに興味がある人にとくにおすすめなのは、「チェンマイ郷土史博物館」。旧裁判所を再利用した建物の1階ではラーンナースタイルの寺院や信仰を紹介し、2階にはチェンマイの伝統的な織物が多数展示されている。「チェンマイ歴史館」の館内には、かつての王宮の壁の土台の一部がそのまま保存・展示されており、往時の空気を感じることができる。

Information

チェンマイ市文化芸術会館/チェンマイ郷土史博物館/チェンマイ歴史館

住所

営業時間

休館日

チケット

その2/チェンマイで北部のごちそうを味わう

チェンマイの郷土料理は、タイの代表的な料理とはまたひと味違う、北部ならではの素朴で深い味わいだ。主食はもち米で、一口サイズに指で丸めたもち米に「ナムプリック」という唐辛子のペーストやおかずをつけて食べるのが一般的。ココナッツミルクや砂糖はほとんど用いられず、ガピ(エビの発酵ペースト)やパーラー(魚の発酵調味料)などの調味料のほか、トゥアナオと呼ばれる日本の納豆のような発酵納豆で味つけされた汁物などは滋味深く、辛いけれどどこかほっとする味。

代表的なメニューは、生姜が香る豚の三枚肉のカレー「ゲーンハンレー」、スパイスの効いたエキゾチックなひき肉あえ「ラープムアン」、米粉の発酵麺カノムジーンにトマトベースのスープをかけて味わう「カノムジーン・ナムニヤオ」、旬の地野菜たっぷりのスープ「ゲーンケー」など。北部料理のレストランでは、もち米に合う唐辛子のディップ「ナムプリック・オン」や「ナムプリック・ヌム」、発酵ソーセージ「ネーム」、豚の皮を揚げた「ケープムー」、ゆで野菜などが盛り合わせになった北部料理のオードブルセットを楽しめる。

また、ローカルな市場で北部の味を探してみるのも楽しい。ハーブの香りが効いたチェンマイソーセージ「サイウア」は、市場で焼かれている熱々を頬張ればきっとやみつきに。

その3/本場のカオソーイを食べ歩く

スパイシーなカレー風味とココナッツミルクのまろやかさが絶妙に溶け合う、チェンマイの名物麺「カオソーイ」。もともとは、中国・雲南省から北タイに移り住んだ雲南系ムスリムによって伝えられたといわれ、具材は牛肉か鶏肉が一般的。トッピングにはカリカリの揚げ麺のほか、漬物、紫の小玉葱、ライムが別皿で添えられ、好みに応じて加える。香り、味わい、食感ともに鮮やかで食をそそる一品だ。

チェンマイの街には数多くの人気カオソーイ店があり、それぞれに個性とこだわりがある。大きく分類すると二系統に分けられ、ひとつは雲南系で、スープはさらりとしており、味わいもあっさりしているのが特徴だ。麺はまっすぐな形状をしている。付け合わせの漬物がピリ辛の雲南風であることが多い。もう一方はタイ人の嗜好に合わせて進化したタイプで、こちらはとろみや甘味が加わった濃厚な味わい。麺は平たくうねりがある。もちろん、どちらも甲乙つけがたいおいしさだ。店ごとの味を楽しみながらカオソーイの食べ歩きをするのも、チェンマイならではの醍醐味だろう。

Information

カオソーイ・クンヤーイ

その4/北部産アラビカコーヒーの香りに包まれる

チェンマイって、こんなにカフェがあったっけ? 街を歩けばそう思わずにはいられないほど、タイ最大級のカフェ文化が広がりをみせている。山岳地帯が広がる北タイはコーヒーの産地でもある。アラビカ種に適した標高900〜2000mの気候のもと、多くのコーヒー豆が栽培され、産地で丁寧に精製された豆が直接チェンマイの街へ運ばれてくる。

生産者には山地民の人びとも多く、彼らの育てるコーヒー豆には村の暮らしや自然環境を守りながら生産しているというメッセージが込められていることもある。品質向上のために、育成方法や精製技術に工夫を重ねる生産者も多く、そうした背景を魅力として伝え、生産者とのつながりを感じられる一杯を提供するカフェも増えてきた。

また、古い建物をリノベーションしたカフェは地域の活性化にも貢献し、新しい街の風景を生み出している。街歩きがてらお気に入りの一軒をみつけて、新たな文化として定着し始めているチェンマイのコーヒーを味わってみてはいかがだろう。

Information

Akha Ama Phrasingh

Information

Flo Coffee Brewers

その5/タイ古式マッサージで心も体も癒やされて

ラグジュアリーなスパからローカルなマッサージ店まで、チェンマイにはさまざまなスタイルのタイ古式マッサージ店が存在する。価格帯や設備に違いはあるものの、いずれの店も「セン」と呼ばれる体内のエネルギーラインに沿って、マッサージやストレッチを施し、凝りを和らげるところは共通している。

昔からチェンマイの人びとは、体調を崩すとマッサージによって治療を行ってきたという。旧市街では、〈ワット・マハーワン〉や〈ワット・パンウェーン〉などの寺院の境内にある店で、地元の人びとに交じって施術を受けることができる。希望のコースを選び、用意されたタイスタイルの施術着に着替えたら、マットに横たわるだけ。ゆったりとしたリズムで行われるマッサージは高いリラックス効果をもたらし、いつの間にか呼吸が深まるのを感じる。

また、北タイに伝わる「トークセン」と呼ばれる木槌を使ったマッサージも興味深い。センに沿ってリズミカルに打ち込まれる小槌の振動が、筋肉の奥深くにまで届く。伝統の癒やしといえるタイ古式マッサージで、強張った体と心を隅々まで解きほぐしたい。

Information

アロカヤ・マッサージ(ワット・マハーワン内)

Information

ワット・パンウェーン・タイマッサージ

営業時間

定休日

Information

IDI Thai massage school and service

営業時間

定休日

その6/旧市街のラーンナー様式のお寺でまったり

旧市街には40カ所近くのお寺が集まり、まさに「古都チェンマイ」の名にふさわしい風情が漂っている。

お寺の建築様式は「ラーンナー様式」と呼ばれ、木材がふんだんに使われているため中部タイの寺院とはまた異なる佇まいだが、日本人にとってどこか落ち着きを感じるのは、木の温もりが醸し出すやわらかさに理由があるのかもしれない。こうした木造建築は、時をへて建て直されるたびに少しずつ姿を消しつつあるのが残念だが、今もなお昔の面影をとどめるお寺もいくつか残っている。

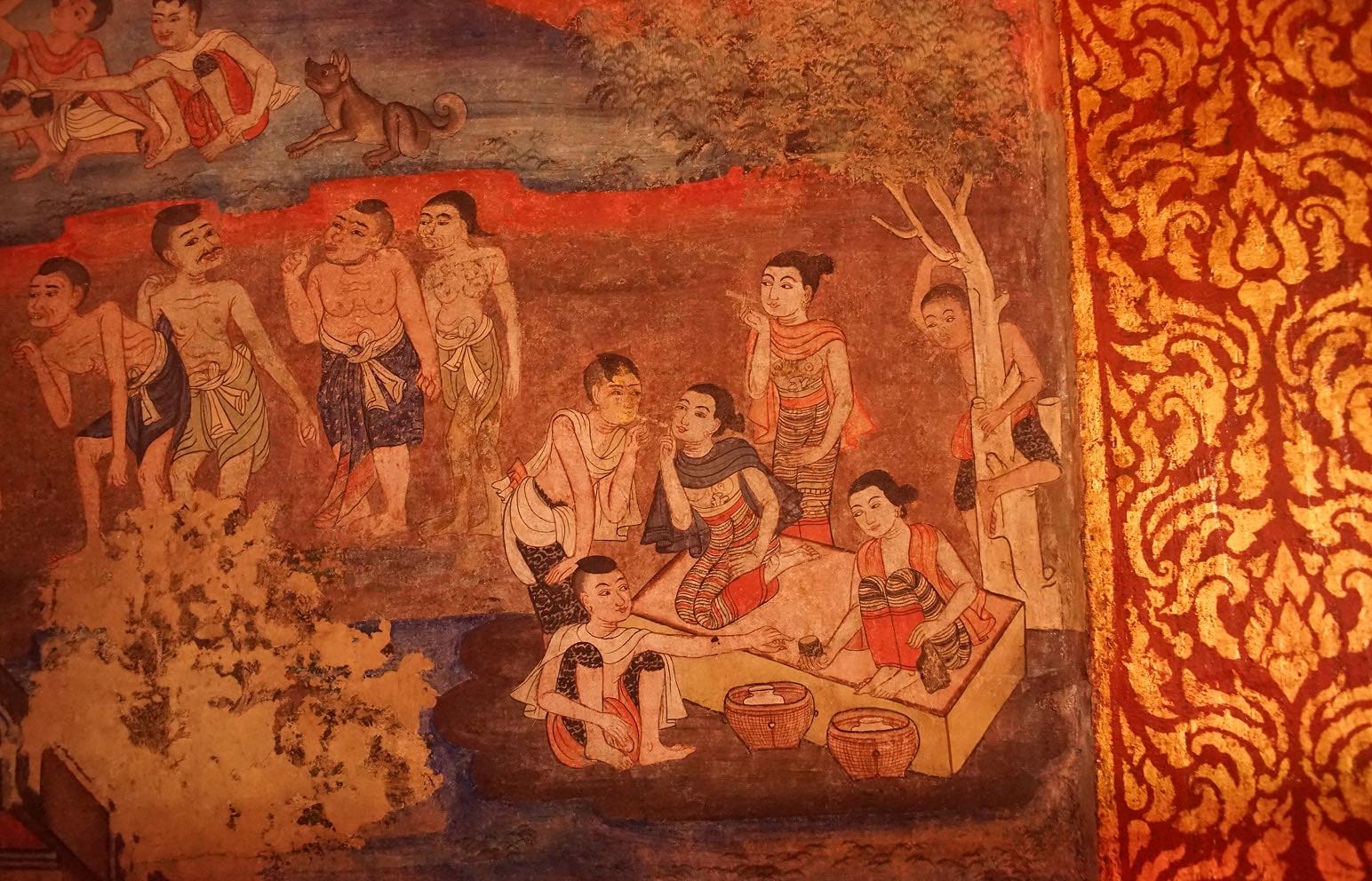

旧市街の〈ワット・プラシン〉にある左手奥のライカム堂では、ラーンナー時代の人びとの穏やかな表情が描かれた壁画を見ることができる。その表情を眺めながら、当時の暮らしに思いを馳せてみたい。巨大な仏塔の遺跡が残る〈ワット・チェディルアン〉は必見。一方、こぢんまりとした〈ワット・プラーサート〉や〈ワット・ムングンゴーン〉など、静かに佇む寺院もまた味わい深い。

Information

ワット・プラーサート

営業時間

定休日

Information

ワット・ムングンゴーン

営業時間

定休日

その7/週末マーケットでクラフト雑貨探し

手すきの紙や竹細工、織り、漆器や銀細工、焼き物など、手工芸品の産地として知られるチェンマイは、昔からモノづくりがさかん。山地の少数民族ごとに伝えられてきた工芸品があり、そのデザインはユニークで多様性に富んでいる。時代の変化とともに廃れていく伝統技術もある一方で、クラフト関連のイベントやマーケットがさかんに開かれ、現代の暮らしにも合う魅力的なデザインの商品が生み出されている。

お気に入りの雑貨をみつけたい人は、週末に街のあちこちで開かれるマーケットを訪れてみて。週末の朝に開催される〈ジンジャイ・マーケット(JJマーケット)〉には、ハンディクラフトのお店がずらりと並ぶ。新鮮な野菜や食べ物のブースも多数出店するので朝食も楽しめる。サンカンペーンまで足を伸ばせば、〈チャムチャー・マーケット〉や〈バンブーファミリー・マーケット〉でも個性的なクラフトショップに出合える。また、平日からクラフト雑貨店が集まる〈バーンカーンワット〉には、週末のみ出店するブランドも!

Information

ジンジャイ・マーケット

営業時間

定休日

Information

チャムチャー・マーケット

営業時間

Information

バンブーファミリー・マーケット

Information

バーン・カーンワット

その8/街角のアートギャラリーを巡る

散策の途中にふらっと立ち寄れるギャラリーがチェンマイにはいくつもある。

まずは、ターペー通りのシンボル的な古い建物が再生された〈Museum of Broken Relationships〉。別れをテーマにしたユニークな博物館で、展示されているのは世界中の人びとから寄付された「別れの品々」。それぞれに持ち主の個人的な物語が添えられており、来館者はそれらを通じて他者の別れと向き合い、共有するというコンセプチュアルな展示内容だ。

また、JJマーケット内にある〈Jing Jai Gallery〉では、年に3回、注目のアーティストによる企画展が開催されていて、見逃せないスポット。ニマーンヘーミン通りにある〈Gallery Seescape〉は、カフェ併設の気軽に立ち寄れるロケーションも魅力。チェンマイの街角でよく見かけるストリートアートが気になったなら、〈Dream Space Gallery〉を覗いてみてほしい。

そして、タイおよび東南アジアの現代アートをたっぷり鑑賞したい人には、ジョン・ミシェル氏とその家族のコレクションを収蔵する現代美術館〈MAIIAM〉がおすすめだ。2階の常設展示では、タイの現代アートの先駆けとされるモンティヤン・ブンマーやタイ現代美術を代表する作家ナウィン・ラワンチャイクンなどの作品を数多く紹介している。こちらは街から少々距離はあるが、訪れる価値は十分にある。

Information

Museum of Broken Relationships

営業時間

定休日

入場料

Information

Jing Jai Gallery

営業時間

入場料

Information

Dream Space Gallery

Information

Gallery Seescape

営業時間

定休日

Information

MAIIAM contemporary art museum

その9/ひと足のばして象に会いに

今も野生の象が暮らすタイ。山々に囲まれた自然豊かなチェンマイ県とその周辺では、かつて象は木材の運搬などに使われ、人びとの暮らしと深く関わってきた。しかし森林破壊によって生息地を追われ、多くの象は行き場を失った。現在はエレファントキャンプや保護区で象使いとともに暮らしている。

チェンマイには、そうしたエレファントキャンプが数多く存在する。かつては象に乗る観光が主流だったが、近年は動物福祉の観点からショーや象乗りを行わず、象が尊厳をもって暮らせるよう配慮されたエレファントケア・ツーリズムと呼ばれる持続可能なかたちの施設が主流になりつつある。

たとえば、〈エレフィンファーム & カフェ〉では、象を眺めながらくつろげるほか、餌やりや簡単なふれあいも楽しめる。また、〈タイ・エレファントホーム〉では、象と一緒に泥遊びをする象使いプログラムが人気。日本ではなかなかできない体験だ。

そして、〈エレファント・ネイチャーパーク〉では、過酷な労働から救出された象たちが、専門的なケアを受けながら穏やかに暮らしている。象使いが付き添いつつも、象たちは自由に行動できる環境で過ごしており、その様子を間近に見ることができる、象の保護と環境について学べる貴重な学びの場でもある。

Information

エレフィンファーム & カフェ

Information

タイ・エレファントホーム

営業時間

Information

エレファント・ネイチャーパーク

営業時間

その10/大自然の風景に溶け込む

チェンマイ南西部に位置するタイ最高峰ドーイ・インタノンにある、乾季限定のハイキングコース「ドーイ・インタノン・キウメーパーン」は、山好きにおすすめのスポットだ。全長は約3.2km、所要時間は2〜3時間ほど。出発前に、自然保護エリア入口で申し込みを行い、地元の少数民族のガイドとともに歩く。ヒマラヤ山系の多様な植物や自然について解説する看板も設けられており、静かな森を味わいながら知的な発見も楽しめる。苔やシダ植物が生い茂る深い雲霧林(クラウドフォレスト)を抜け、一気に下界を見晴らす尾根道へ出たときの感動は、きっと忘れられない思い出になるだろう。

メーワン群にあるパーチョーは、地球の長い時間が生み出した芸術的な地層が見られる。何千年もの川の侵食と雨風によって形成された砂岩の断崖は、高さ約30メートル。風化した岩がろうそくのように見えるなど、想像力をかき立てられる不思議な景観が広がっている。

最後に、街から車で約30分の絶景スポットをご紹介。ドーイステープの中腹にある〈ワット・パーラート〉の境内には滝が流れ、その音に耳を傾けながらチェンマイの街を見下ろすことができる。何もせず、ただぼんやりと過ごすのにぴったりの場所だ。

Information

ドイ・インタノン・キウメーパーン

開山期間

ガイド料

Information

パーチョー

営業時間

入場料

Information

ワット・パーラート

Keywords

“東洋の真珠”とも呼ばれる、タイ最大の島・プーケット。美しいビーチはもちろんのこと、古くから中国、ポルトガルの人びとが行き来してきた場所でもあって、西と東のムードが混ざり合う街歩きも楽しい。そんな自然と街をのんびり自分のペースで楽しめるプーケットの歩き方について、バンコクに暮らす編集ライターの平原千波さんに訊いてみた!

Text:Chinami Hirahara

プーケットってどんな場所?

アンダマン海に浮かぶタイ最大の島・プーケットは、“東洋の真珠”と称される、タイを代表する美しいビーチリゾートです。エメラルドに輝く透明な海と白砂のビーチでは、海水浴やマリンスポーツをとことん楽しむことができます。実は、海だけではなくて陸の自然もいいんです。島の約77%を占めるジャングルではトレッキングやハイキングで大自然を満喫することができます。

街に出れば、中国とポルトガルの文化が融合するオールドタウンが広がります。眠らない繁華街では夜遅くまで活気あるナイトライフをたっぷり堪能することもできます。自然も文化もどちらも味わえるのが、プーケットならではの魅力なんです。

プーケットでしたい10のこと!

その1/ビーチ巡りで海をとことん満喫

なんと主要なビーチだけで島内に約30カ所もあるプーケット。

人気No.1のビーチといえばパトンビーチ。海水浴、マリンスポーツが楽しめるほか、大型ショッピングセンターやプーケット随一の繁華街があるのもこのエリアで、常に世界中からの旅行者で賑わいます。

落ち着いた雰囲気を求めるなら、約3.3kmものビーチがつづくカロンビーチ、海の透明度が高いカタビーチがおすすめです。観光客が少ない穴場ビーチを狙うなら、南部に位置する白砂のナイハーンビーチ、色とりどりの熱帯魚が見られるシュノーケルスポットでもあるヤヌイビーチへ。西部に位置ずるカマラビーチは、夕暮れ時は海と空がピンク色に染まるサンセットポイントとして知られています。

© Kazuyo Kawatoko

その2/サーフィンに挑戦!

プーケットでサーフィンを楽しめるのは、モンスーンの影響で波が高くなりやすい5~10月の雨季。波が比較的安定している南部のカロンビーチは、初心者から中級者におすすめです。波質のよさで定評のあるカタビーチは中級者向けで、多くのサーファーに支持されています。これらのビーチにはサーフスクールやレンタルショップも充実。ビーチブレイクが中心で安全性も高いため、リゾート気分のなかでサーフィンに挑戦できます。

その3/プロムテープ岬で夕日を眺める

プーケット島の最南端に位置するプロムテープ岬は、タイでもっとも美しい夕日が見られる場所として知られる絶景スポットです。空と海をオレンジからピンクへと染めながら、アンダマン海のはるか彼方へ沈んでいく夕日は、訪れる人びとの心を強く魅了します。

また、ここはパワースポットとしても知られており、岬の頂上には灯台と、ヒンドゥーの創造神ブラフマーを祀る祠「プラ・プロム」があります。願いが叶った人びとによって奉納された数多くの象の置物から、その霊験あらたかな力を感じ取ることができます。

その4/シノ・ポルトギース建築の街並みを散策

オールドタウンは、19世紀後半に錫の国際貿易で栄えたプーケットの歴史ある中心地。福建省などから移り住んだ中国系移民が、ポルトガル建築の影響を取り入れて発展させた独自の「シノ・ポルトギース様式」の建物が立ち並びます。ピンクやイエロー、グリーン、ブルーなど色とりどりのファサードやアーチ型の窓、装飾的な木製扉などがその特徴です。中心部のタラン通りやディブック通りには、こうした古い建物を利用したおしゃれなカフェやレストラン、ギャラリーが並び、お散歩やショッピングが楽しいエリアです。

その5/映画の舞台にもなった有名ホテルに泊まる

オールドタウンの顔ともいえるのが、1927年開業のシノ・ポルトギース様式の歴史あるホテル〈The Memory at On On Hotel〉。映画『ザ・ビーチ』の中で、レオナルド・ディカプリオ演じる主人公リチャードが宿泊した安宿として登場したことはあまりに有名です。実際に撮影に使用された部屋は「204号室」ですが、現在は美しく改装され、アンティークのインテリアを設えたレトロでノスタルジックな空間に。

また、プーケットを舞台にしたタイの大ヒットBLドラマ『I Told Sunset About You』のロケ地としても知られる映画・ドラマファン垂涎のスポットです。

Information

The Memory at On On Hotel

-

HP

-

Instagram

その6/プーケットの名物料理を食べ尽くす

タイ、中国、イスラム文化などが入り混じったプーケットには、独自の名物料理が数多くあります。中国福建省からの中国系移民によってもたらされた「ホッケンミー」は、太めの中華麺を豚肉やシーフード、卵とともに炒めた福建風焼きそば。豚バラ肉を醤油、五香粉などで煮込んだ甘辛い角煮風の「ムーホン」も福建系移民の影響を受けた料理のひとつ。海鮮、タロイモ、卵、もやしなどを炒めたカリモチ食感が特徴のオータオは、プーケット発祥のご当地グルメとして見逃せません。デザートには、イチジクの一種の植物の種からつくられたゼリーを入れた名物かき氷「オーエオ」をぜひ。さっぱりした甘さが南国の暑さを和らげてくれます。

その7/どローカルなシーフードレストランに行く

マングローブの森の中にひっそりと佇む〈モー・ムー・ドン〉。川にせり出すようにして簡素な小屋のような店舗ながら、「本物の南部料理を食べるならココ!」と地元民が絶賛し、ミシュランのビブグルマンにも選ばれてる名店です。看板メニューは、タイ南部の酸っぱ辛い魚のカレー「ゲーンソムプラー」、魚のすり身やハーブを魚の腹に詰めた「プラーヤッサイ」など。また、ロングテールボートでアクセスするココナッツ島の水上シーフードレストラン〈クルーウィット・ラフト〉は、360度オーシャンビューのなか、新鮮なシーフードが楽しめます。

© Chinami Hirahara

Information

モームードン

営業時間

定休日

-

Facebook

その8/ローカル寺院巡りで幸せ祈願

シャロンビーチとカタビーチの間の丘の上にそびえ建つ、45mもの高さを誇る「ビッグブッダ」は、プーケットのランドマーク的存在。1万個以上もの真っ白な大理石で覆われ、穏やかな笑みを讃えた仏像は、願いが叶うパワースポットとしてもおなじみです。「ワット・チャロン」の名で知られる「ワット・チャイタララーム」は、プーケットでもっとも信仰を集める寺院で、美しい仏塔の中には、仏陀の異物が祀られています。中華移民が多いプーケットはオールドタウンで中華寺院が多く点在し、とくに毎年10月頃に行われるベジタリアン・フェスティバルの会場となる「ジュイ・トゥイ神社」は有名です。

その9/ラム酒醸造所を訪ねてみる

プーケット南部のシャロン地区にある、タイ初のクラフトラム蒸留所〈シャロンベイ・ラム醸造所〉。100%タイ産の無農薬サトウキビを使用し、フランス伝統の銅製蒸留器で丁寧に蒸留する“アグリコール製法”を採用し、雑味のないクリアで香り高いラムが楽しめると評判です。製造工程やこだわりについて学べる見学ツアーのほか、オリジナルカクテルづくりが体験できるワークショップ(要予約)も。併設のレストラン&バーでは、南国の庭を眺めながら、ラム酒と相性抜群の創作料理が楽しめます。ラムの概念が変わるような、特別な体験をぜひ。

Information

シャロンベイ・ラム醸造所

-

HP

-

Instagram

その10/近くの島々にアイランドホッピング

プーケット周辺には、美しい離島が点在しています。なかでも映画『ザ・ビーチ』の舞台となったピピ島は、切り立つ崖と白砂の入り江が印象的な秘境。乾季(11~5月)限定で訪問できるシミラン諸島は、視界30m超の透明度を誇る海で、ダイバー憧れのスポット。ウミガメやマンタ、ジンベエザメに出会えることも。また、サンゴ礁が広がるコーラル島や、野生のイルカと遭遇できるマイトン島など、15~30分で行ける近場の島々も見逃せません。

より美しい海、ダイナミックな景観を求めて、冒険に出かけてみませんか?

© Kazuyo Kawatoko

タイってどんな国?旅をするにも、暮らすにも、ローカルライフをよく知るための、地理、気候、マナーや習慣といった基礎知識をここにピックアップしました!

Text:TRANSIT

Index

10 min read

地理からみたタイ!

日本よりも広い国土に、日本の人口の約半分が暮らすタイ王国。ラオス、カンボジア、ミャンマー、マレーシアの4つの国と接している。行政区は77県あり、北、東北、中、東、南の5つのエリアに分けることができる。ここでは簡単にその5つのエリアを特徴を掴んでいこう。

タイは、個性溢れる5つの地域が、インドシナ半島とマレー半島で一つに束ねられた国。

中部は、国際都市バンコクや古都アユタヤを擁する今も昔もチャオプラヤー川を大動脈として農業と物流が発展しつづける中心地。

北部は、ランナー王朝と山地民とミャンマーのミックスカルチャーで、中心都市は古都チェンマイ。

イサーンとも呼ばれる東北部は、タイの国土の3分の1もあるメコン川を通してラオス、カンボジアとの交流が深く、言葉も衣食住も近しいものがある。

東部は、享楽的なパタヤがあったり、仏領インドシナだった地域とも近かったり、メランコリックな雰囲気のあるエリア。

南部は、アンダマン海とタイ湾に面したエリアで、イスラームや華僑や欧米人が行き交う多国籍なムードを纏う。

辛い、酸っぱい、甘いで畳みかけてくるタイ料理のように、あの手この手でツボをつくタイマッサージのように、タイは私たちを魅了しつづけるワンダーランドなのだ。

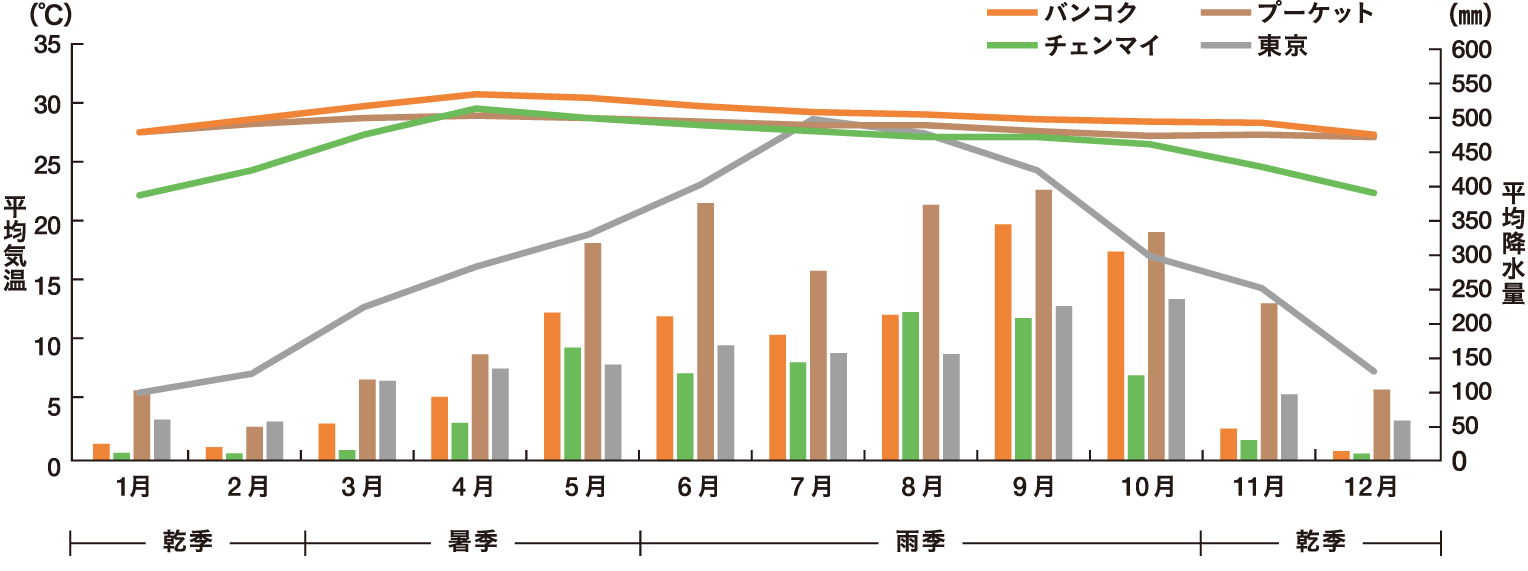

どんな気候?

出典:気象庁

タイを旅するにも暮らすにも、どんな気候なのかここで掴んでおこう。

乾季(11月~2月)

旅にもっとも適した季節。ほかの季節に比べて湿気も少なく、東南アジア特有のスコールもほとんど降らない。日中の気温は25~30℃ほどだが、朝晩は20℃近くまで下がるため羽織るものがあると安心。北部の山岳地域はさらに冷え込むので秋服程度の準備を。

暑季(3月~5月)

もっとも気温が上がり、日中は40℃になることもある過酷なシーズン。日本の夏同様、水分と塩分をこまめに補給する熱中症対策が必要。雨季に近づく後半は湿度も上がり、天候も不安定に。スコールに備える雨具のほか、冷房対策のための衣服もあると安心。

雨季(6月~10月)

日本の梅雨のように1日中降りつづくわけではないが、1日に1~2回、バケツをひっくり返したようなスコールは覚悟したい。短時間で止むことが多いため、雨宿りをして過ごすのが得策。道路が冠水するなど交通への影響もあるため、余裕をもって行動したい。

基本情報どれぐらい知ってる?

Q1. タイの首都は?

バンコク。タイ語名は「クルンテープ・マハナコーン」だけど、さらに長い正式名称がある。それがこちら!

正式名称:クルンテープ・マハナコーン・アモーンラッタナコーシン・マヒンタラーユッタヤー・マハーディロック・ポップ・ノッパラット・ラーチャタニーブリーロム・ウドムラーチャニウェートマハーサターン・アモーンピマーン・アワターンサティット・サッカタッティヤウィサヌカムプラシット

Q2. 人口はどれぐらい?

約6,609万人(2022年タイ内務省)

Q3. 面積はどれぐらい?

日本の約1.4倍の約51万4000㎢。ミャンマー、ラオス、カンボジア、マレーシアと国境を接している。

Q4. タイで信仰されている宗教は?

仏教94%、イスラーム5%といわれている。イスラーム教徒は、ヤラー、パッターニー、ナラーティワートといった南端3県やバンコクに多い。

Q5. タイで使われている通貨は?

バーツ(Baht、B、THB)、補助通貨サタン(Satang)。1バーツは100サタン。

Q6. 電圧、プラグは?

タイの電圧は220V。日本は100Vなので、日本で購入した電化製品が220Vに対応していない場合は変圧器を使用しよう。パソコンやケータイ電話の充電などは、だいたい220Vい対応していることも多いが、ドライやーなどは注意が必要。またタイのプラグは「A」「C」「BF」の3タイプ。日本と同じAタイプが多いが、変換プラグも用意しておきたい。

Q7. 日本との時差はどれぐらい?

日本からマイナス2時間。サマータイムはない。

Q8. タイの観光に必要なビザは?

2024年7月15日から、タイ入国後60日(59泊60日)以内の観光目的の滞在の場合はビザは不要となり、期間が延長された。ただし往復の航空券又は他国へ出国する航空券等を所持している必要がある。日本国籍であればビザなしで入国できるが、国際規定によりパスポートの残存期間は6カ月以上は必要だ。

Q10. 旅行の際に課される税金は?

日本の消費税にあたる、付加価値税(VAT)は、税率7%(2025年6月現在)。外国人旅行者は、「VAT REFUND FORTOURIST」の表示がある店での購入金額分のVATは払い戻し請求ができる。ただし、同日同一店舗で計2,000B以上の買い物であること、4つの国際空港(バンコク、チェンマイ、プーケット、ハジャイ(ハートヤイ)から出国することなど、条件があるので要確認。

現地で気をつけたいマナーや習慣は?

王室には敬意を。

タイの人びとの間で王室はとても尊敬されている。王室に対する批判や侮辱的な行為は、たとえ外国人であっても不敬罪として立件される。街中での不用意な発言はもちろん、インターネット上での批判ももってのほか。国王や王族の肖像を乱暴に扱ったり、反体制デモに参加したりする行為も該当する場合がある。

挨拶は「ワイ」で。

タイといえば、両手のひらを合わせた合掌ポーズ。この伝統的な挨拶は「ワイ」と呼ばれ、相手への敬意を示すもの。手の位置は胸から額の間くらいの高さで行うが、高ければ高いほど敬意の度合いが大きくなる。基本的に、ワイをされたらワイで返そう。花のつぼみのように両手の間を少し膨らませるのがコツ。

大麻製品は使用NG。

タイでは2022年にアジアで初めて大麻を合法化。医療目的の栽培や所持、食品や美容品への添加は指定の濃度以内であればよしとなった。ただ、娯楽目的の吸引は引きつづき犯罪。そもそも日本人は海外であっても大麻の所持・使用はNG。関連商品を日本に持ち帰るのも違法の可能性が高いので避けたほうが無難。

サービスにはチップを。

世界中からたくさんの外国人が訪れる観光大国タイでは、いつの間にかチップが習慣化した。ホテルではベッドメイキングスタッフや、ポーターなどに。高級レストランでは会計の5~10%が相場。マッサージでは1時間50B程度、スパは100B~を目安に。タクシーは現金払いの場合、お釣りの端数を渡すのが一般的。

トイレは手動水洗もあり。

国際空港や中上級のレストランでは洋式トイレが設置されている。だが水圧の弱さや紙が水溶性でないことなどから、ペーパーは流さずゴミ箱に捨てるのが基本(一部を除く)。地方ではペーパーの設置がなかったり、水が張った桶からひしゃくで汲んで流す手動式だったりする場合があるので、使用前に確認すると安心。

祝祭日はいつ?

1月

正月 1月1日

春節祭(中国旧正月) 1月下旬~2月上旬頃

中国にルーツをもつ人が多いタイ。中国の旧暦に基づいた旧正月は、中華街(ヤワラート)を中心に祝われる。

2月〜3月

マカブーチャ(万仏祭) 2月~3月頃

釈迦の説法を聞くために弟子1250人が偶然一同に会したことを記念する日。

© linploy

4月

チャクリー記念日 4月6日

現在もつづくチャクリー王朝が立朝し(1782年)、バンコクが首都となった日。タイの建国記念日のようなもの。

ソンクラーン(水かけ祭り:タイ旧正月) 4月13~15日

タイ王国における旧正月で、水かけ祭りとも呼ばれる。仏像や仏塔、年長者に敬意を込めて水をかけてお清めする風習が、今や通行人同士が水をかけ合う祭りに発展した。この日は濡れてもよい格好で外出しよう。

© JJ-Harrison

5月

ワチラロンコン国王戴冠記念日 5月4日

© Prasat Samapat

農耕祭(官公庁のみ休み) 5月17日

© oi137137

ヴィサカブーチャ(仏誕節) 5月~6月頃

釈迦の誕生日。陰暦6月の満月の日。

© vision of domino

6月

スティーダー王妃生誕日 6月3日

© Mark Joseph

7月〜8月

ワチラロンコン国王陛下生誕日 7月28日

国民は、国王の色である黄色い服に身を包んで敬意を表す。バンコクをはじめ各地で祝賀行事が行われる。

アサラハブーチャ(三宝節) 7月~8月

釈迦が初めての説法を行い初めての弟子ができた日。陰暦8月の満月の日。

© BoBo Kandb

カオパンサー(入安居) 7月~8月

雨季の始まる時期から、僧侶が寺にこもって「オークパンサー」まで3ヵ月間修行を始める。仏教における重要な日。

© Watthai Iceland

シリキット王太后生誕日 8月12日

10~11月

ラーマ9世記念日 10月13日

チュラロンコン大王記念日 10月23日

© Sakulchai Sikitikul

オークパンサー(出安居) 10月~11月

カオパンサーからこもって行っていた修行が終わる日。旧暦11月の満月の日。

© kroosara huahin

12月

ラーマ9世生誕日 12月5日

ラーマ9世(プミポン前国王)の誕生日を讃える日。「父の日」でもあり、前国王の色である黄色のモノや花を父親に贈る。

© apichart khunna watbandit

憲法記念日 12月10日

大晦日 12月31日

すっかりタイの虜になってしまったそこのアナタ。いっそのことタイに住んでみませんか? 何を目的に暮らすかという視点から、現実的なビザや役所の手続きまで。これを読めば移住の夢物語の輪郭が少しだけクッキリしてくる!?

Text : Mai Miyajima Cooperation:Daisuke Sato(Asia Dynamic Communications)

タイで何して暮らす?

タイに長期滞在しようと思ったら必ず必要なのがビザ。タイでどう過ごしたいか、目的に応じて自分に合ったビザを取得しよう。

学校で学びたい!

タイへの留学は現時点でタイ語ができなくても検討可能。大学によっては英語で学べるInternational Programや外国人向けのタイ語講座を開講している。課題も多くハードだが、しっかり勉強したい人にはぴったり。一方、タイを楽しみつつ勉強もしたいという人には私営の語学学校に通うという手もある。こちらもタイ語だけではなく英語を学ぶコースもあり。ただし、語学学校の場合、留学ビザが出ない学校もあるので、事前に確認が必要だ。

© Setsuko Furukawa

リモートワークしたい!

© visoot uthairam

温暖で花粉症もなく、ごはんもおいしく、居心地のよいカフェやコワーキングスペースも充実するタイはノマドの聖地。これまでは、観光ビザを利用して入国し近隣国との行き来で滞在期間をリセットし、長期滞在する人も多かったが、コロナ禍ではそれも不確実なものに。そんななか、一定の条件を満たしたリモートワーカーには、正式にビザが発給されることが決定!そのビザについてはSTEP3のコラムを参照。

2022年9月から申請開始! リモートワーカーにもビザ発給

これまでタイでは、ほかの多くの国と同様に、就労ビザと労働許可証をもたない外国人の就労は認められていなかった。しかし、今後は「どこからでも仕事ができる」プロフェッショナルワーカーを積極的に呼び込むことを発表。2022年9月から申請がスタートした「長期居住者ビザ(LTR)」の適格基準のひとつにそれが盛り込まれている。たとえば、過去2年間の所得が8万ドル以上の上場海外企業で働くリモートワーカーなど。条件さえ合えば、タイでのリモートワークが正式に認められたかたちだ。また、2024年からは新しく「ディスティネーション・タイ・ビザ(DTV)」が導入され、リモートワーカーは最長5年間の滞在が可能になった。リモートで働きながら、タイで暮らすというライフスタイルも現実的な選択肢の一つだ。

現地で働きたい!

一見ハードルが高いようでも、ビザ取得の面から考えると、就職先から必要書類を送ってもらい就労ビザを取得するのが一番シンプルな選択肢。高額な費用も必要なく就職先の会社から労働許可証を申請してもらえばいい。ちなみに長期滞在ビザで労働ができるのは原則就労ビザを取得した人のみ。現地でタイ人と一緒に働く日々は、カルチャーギャップも含めて楽しい経験となるはず!就職活動の方法はSTEP2にて。

© ILO Asia Pacific

リッチライフを送りたい!

タイ政府は富裕層の外国人移住を歓迎!そのため、一定額以上のお金があれば長期ビザを取得可能。タイ政府観光庁認可の「タイランドエリート」なら、60万バーツで5年、100万バーツで20年という、ほかの国にはない長期ビザを取得できる。さらには、空港に送迎や特別レーンが用意されるなどのVIP待遇や、無料でゴルフ場やスパを利用できるなどリッチな特典もたくさん!セレブな生活を、ぜひタイで。

© Dmitriy Kruglyak

ゆったり老後を過ごしたい!

退職後、第二の人生の舞台にタイを選ぶ人も多い。それもそのはず、リタイアした人向けのビザが用意されているのだ。「リタイアメントビザ」または「ロングステイビザ」は、50歳以上の退職者向けで、月の年金受給額が6万5000バーツ以上または80万バーツ以上の預金が3カ月以上あることなどの条件をクリアすると発給。金額の条件はあるが、就労先も学校も必要なく最大10年タイにいられるという点ではありがたいビザ。

© Setsuko Furukawa

渡航前の準備アレコレ

渡航前はやることがたくさん!

ビザの申請と合わせて、役所まわりの手続きや保険の検討などもお忘れなく。

ビザはいつまでに取らないといけないの?

基本的には渡航日にビザが手元にあればOK。ただし、領事館では申請・受取の日時が限られているので早めに手続きを。渡航までに目的のビザが取れない場合、ノービザや観光ビザで渡航し、タイで準備を進め、近隣国に一度出国してビザを取得するという方法もあるが、コロナ禍で他国への往来がスムーズにできない可能性がある今は、日本で取得してから渡航するほうが安心。

© alex philip

就職活動は日本にいてもできる!

「タイ 求人」で検索すると、たくさんの日本人向けの求人情報がヒットする。これらに直接応募、もしくは日系の人材紹介会社を利用すれば、オンライン面接でタイに行かずして現地の就職先を決めることも可能。心配なのは言葉の壁だが、日系企業専門の営業職など、職種によってはタイ語・英語ができなくてもOKな仕事もある。自分にできそうな仕事がないかチェックしてみよう!

© ILO Asia Pacific

ビザを発行してくれる学校を探そう

留学ビザは国立校・タイ教育省認可の私立校に通う生徒に付与されるものだが、語学学校など私営の学校でも留学ビザを取得できるところがある。ビザ発給の条件は急に変わることがあるので、通いたい語学学校を見つけたら要確認。語学学校に通う場合、日本でビザを取得していくことが難しいため、タイ入国後に学校のビザサポートを受けて手続きするのが一般的。

住民票・年金・健康保険…… 役所の手続きは忘れずに!

役所に海外転出届を提出できるのは、渡航2週間前から。海外転出に伴う役所の手続きは、①マイナンバーカードを返納(帰国して住民票を戻すと同じカードが使用可能に)、②国民健康保険脱退の手続きをし、渡航日にポスト投函で保険証を返納、③国民年金の加入義務がなくなるので任意加入の検討、などがある。住民税の支払い手続きや確定申告などが絡んでくることも。

医療保険は私立病院にかかれるものを

海外生活で心配なのが、怪我や病気による高額の医療費。タイの公立病院では満足な治療が受けられないことが多いので、1~2年単位の海外旅行保険に日本で加入するか、タイの民間医療保険に現地で加入するべき。頻繁に日本に帰国する機会がある人はクレジットカード付帯の海外旅行保険でもOK。語学力が不安な人は日本語対応の病院にキャッシュレスでかかれる保険に入るのが吉。

© AshleyMonteiro

タイに荷物を送るときは関税に注意!

© Justine

入国前に長期滞在可能なビザを取得できた場合、個人の使用済み荷物や別送品は関税が免除になる。荷物が多い場合は海外引越しサービスを使えば手続きもスムーズだ。もし、上記の免税制度を使わずに荷物を発送する場合、ランダムで高い関税がかかることがあるので注意。インボイスの金額を少額に抑える、重いものは入れない、箱はなるべく小さく使用済みの古いものを使えば逃れることができるかも!?

子どもの学校選びどうしたらいい?

子連れでタイに移住する場合、悩むのが教育。バンコクとチョンブリー県には日本人学校があり、小~中学までは日本と同じカリキュラムで日本語教育を受けられる。インターナショナルスクールも多くあり、日本よりも安い金額で通える学校も。タイ教育省の認可校であれば、保護者ビザも発給されるので、子どもの教育のために移住というパターンもあり。

© rrriles

現金の持ち込みとネットバンキングの確認

日本から持っていく現金の額は、資産額や移住後の収入の見込みがあるかなどにもよるので人それぞれ。少なくとも、2カ月分程度の生活費と3カ月分程度の家賃相当のお金は持っていきたい。ただしタイへ外貨を持ち込む際、通貨種別問わず1万5000米ドル以下と規制されており、超過する場合は税関申告が必要になるので注意。また、海外ATMから現金を引き出せる銀行口座の準備と、お金の出入りを確認するためのネットバンキングの登録も忘れずに。

© จิระภัทร พวงมาลา

家探しはどうする?

© -Vijith-G

タイの家探しは日本と比べて本当に簡単。住んでみたいアパートやコンドミニアムを見つけたら、建物にいる管理人に「部屋を見せて」と声をかけ、気に入ったら2~3カ月分のデポジットを支払えばすぐに住み始められる。バンコクでも1万バーツ程度からスタッフ常駐・プール&ジム付きの部屋を見つけることは可能。夢がある~!

TRAVEL&EAT

2025.07.15

15 min read

日本人シェフによるタイ料理の進化が止まらないーーー。現地の料理に敬意を払いつつ、自身の料理人としての経験を加味したオリジナルなひと皿が各地で生まれつつある。そんな日本におけるタイ料理の新たな世界を提案する面々をピックアップしてくれるのは、カレーとスパイスの研究に余念がないタケナカリーさん。「タイを暮らすように旅したい!」というテーマを掲げつつ、この記事では、日本にいながらにしてタイ現地にトリップしてくれるお店を覗いていこう。

Photo & Text : Takenacurry

Index

15 min read

タイ料理を翻訳する——日本人シェフが再解釈

ガパオ、グリーンカレー、トムヤムクン、パッタイ……このあたりのメニューは、日本でも馴染み深くなった誰もが知るタイ料理といっていいだろう。だが、裏を返せば日本でタイ料理というと、これくらいしか知られていないのが現状でもある。

タイ料理は奥深い。長い歴史のなかで育まれた豊かな地方料理が存在し、それぞれに特徴がある。最近ではローカルの伝統的なタイ料理をモダン化する試みも散見されるようになり、タイ本国のレストランシーンは活気に満ちている。実際、ミシュランのビブグルマン掲載数はアジアでは日本に次いでタイが2位。世界中でその実力が認められているのだ。

そして今、そんな奥深いタイの味に魅了され、自らの感性で再解釈を加える日本人シェフたちが増えている。本記事では、日本人による「再解釈されたタイ料理」をテーマに、その魅力あるレストランをみていこう。

「再解釈されたタイ料理」といっても、その幅は広い。現地の味に限りなく近づけることを目指す店もあれば、日本独自の発想でタイ料理を再構築する店もある。その間に広がる多彩なグラデーションこそが、今の日本のタイ料理のおもしろさだ。

タイ料理のおいしさの真髄は「甘辛酸っぱい」だと個人的には思っている。甘味、辛味、酸味でこうも大胆かつバランスよく成立させる料理は他国に類を見ない。この味の下支えになっているのが発酵文化だ。魚醤のナンプラー、オキアミ(小エビ)の塩漬けであるカピ、トゥアナオという乾燥納豆などなど種類も豊富で、日本のように旨味の考え方が存在する。また、スパイスを軸にしたインド料理とは異なり、タイ料理ではパクチー、スイートバジル、レモングラスなどハーブがふんだんに使われる。後から味を変えることにも寛容で、日本の薬味文化とも通底するところがあるように思う。日本人がそれを咀嚼し、再構成する余地が広くあるのも頷けるのだ。そんな両者の食文化を再構築し、実際に体現している面々がこれから挙げる7店舗だ。

タイ×日本のタイ料理の新世界がみえる7店舗

BIANCHI mini me(ビアンチ ミニ ミー)@東京・乃木坂

タイ料理×日本食のイノベーティブ・タイ料理として名高い〈美会(ビア)〉の姉妹店である〈BIANCHI〉。そのランチ営業形態が〈BIANCHI mini me〉だ。グリーンカレー、ガパオライス、パッタイとわかりやすいメニューが並ぶが、想像の斜め上の一皿がテーブルに運ばれてくる。グリーンカレーは骨付き手羽元に豊かなハーブの香りがしっかり。大ぶりの手羽元は弾力を残しつつも、スプーンで崩れるほど柔らかい。特殊な調理工程でないとこの仕上がりは無理。オプションで付けてほしいのはパクチーサラダ。まず量に驚かされるが、食べるとその素材のよさに唸る。次世代タイ料理を知る貴重な場所。

タイ風のオムレツもつく迫力のグリーンカレー。

営業時間|11:30 – 14:00(L.O.13:30〜)

定休日|日

住所|東京都港区六本木7‑17‑19 BPRスクエア 2F

Instagram|@bianchi_roppongi

orangutan(オレンガタン) @東京・中野

タイ東北料理を中心としたタイ料理店。店内はムーディーでスタイリッシュ。しかし、料理は驚くほど現地感が濃い。ガパオやグリーンカレーといったステレオタイプのメニューはなく、タイビールには現地よろしく氷が入る。筆者の好きなラープ(ハーブサラダ)が4種もあった。とくにイサーン地方のガイヤーン(鶏のグリル)は絶品。さらに、この現地感にぴったりのナチュラルワインをペアリングできる。それにしても店のデザインがいい。それもそのはず、幡ヶ谷フードカルチャーの中心となった〈パドラーズコーヒー〉の系列店〈LOU〉で営業していて、昼はカフェ、夜はタイ料理店に顔を変えるのだ。昼は〈orangutan〉のタイ料理はいただけないのでご注意を。

ナチュラルワインと合う香ばしいガイヤーン。

営業時間|18:00-23:00

定休日|火・水

住所|東京都中野区中野5-53-4

Instagram|@orangutan_nakano

ミャオミャオ @東京・幡ヶ谷

タイローカルと日本のトレンドが見事に交わったおいしい交差点。お酒の種類も豊富で楽しい。とくにタイ薬膳ハイボールはほかにはない味とユーモア。料理は現地系・アレンジ系とどちらもある。とくに感動したのは、ミアンねぎとろ。ねぎとろとタイハーブの和え物をえごまに巻いて食べる創作タイ料理。猛烈にうまい。グリーンカレーでも感じたが、カー(タイ生姜)やハーブの効かせ方が素晴らしい。店名は店主さんの名字である宮尾と、タイの猫の鳴き声オノマトペが「ミャオ」で、なんかシンクロしたからミャオミャオにしたらしい。こういうところも好き。

ミアンねぎとろ。挽き肉をハーブで巻くミアンプラートゥーの和風アレンジ。

営業時間|

ランチタイム 11:30-15:00(L.O.14:30)

ディナータイム 17:30-23:00(L.O.22:00)

定休日|水

住所|東京都渋谷区幡ヶ谷2-1-4 ACN渋谷幡ヶ谷ビル 2F

Instagram:@myaomyao_hatagaya

CHOMPOO(チョンプー)@東京・渋谷

日本の四季を感じる食材でタイ料理が楽しめるレストラン。海外・国内と経験豊富な森枝幹氏がプロデュースしており、同氏のタイ料理愛が爆発している。日本の旬食材とタイの郷土料理をベースに新しい創作性に挑戦。ハーブ、発酵食品の使い方に長けていて、大胆なようでルーツから逸脱しすぎないバランスが光る。今夏の必食は見た目も華やかなカオヤム。青い花のバタフライピーで染まったジャスミンライスに、たっぷりのハーブ、そして香ばしく火の入った鮎とほのかな甘味の枇杷。これらを混ぜていただく。目にも、身体にも、舌にもうれしい一皿。

たっぷりの野菜やハーブに、鮎のサクサク感。心躍るカオヤム。

営業時間|

ランチタイム 11:30-14:00(14:00 L.O.)

ティータイム 14:00-16:00(15:30 L.O.)

ディナータイム 18:00-22:30(21:30 L.O.)

定休日|無休

住所|東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 4F

Instagram|@chompoo_shibuya

鮨 すがひさ@東京・虎ノ門

味わえるのは「変タイ鮨」というタイ料理×鮨の世界。大将の菅正博氏は名のあるタイ料理店での経験をへてから、鮨の修行を積んだ異色のキャリアをもつ。考え方としてはネタの調理を事前に行う江戸前寿司とタイ料理の融合である。タイ南部風レモングラス鯛にぎり、マッサマン鰤(ぶり)にぎり、椎茸ゲーンパーにぎり、などなど文字面だけ見ると完全な異世界。しかし、一口食べればタイハーブ、スパイスとの相性に驚愕すること間違いなし。寿司をゆっくりと噛み締めながら、タイと和食に通じるアジアのおいしさに破顔しよう。個人的には、そろそろこの店の存在を世界が気づいてしまうだろうな、と思っている。

レモングラスをまとわせた鯛を、ターメリックシャリで握る。

営業時間|

火 11:00-14:00、20:15-22:00

水・木・金 11:00-14:00、18:00-19:45、20:15-22:00

土・日・祝日 12:00-14:00、17:00-18:45、19:15-21:00

定休日|月

住所|東京都港区虎ノ門2-7 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 4F *〈鮨 おにかい×2〉の左奥の青い扉が入口

Instagram:@sushi_sugahisa

百福@大阪・九条

タイ料理とネパール料理を中心としたアジア多国籍料理店。カレー界隈ではアレンジ系が目立つ大阪において現地系として名高い。現地の味ありきで、日本の食材を使う。店主のしんちゃんは、旅を通してアジアの味に魅了され、料理人になることを決意。現地ではここだと思ったレストランに頼み込んで働き、その技術を学んできた。理念は一貫して「現地のまだ知られていないオモロくて、うまいもんを伝えたい」であり、オープン時からブレていない。毎月3週目は麺屋百福としてタイ北部チェンマイ名物のカレーラーメン「カオソーイ」を提供。カレー専門店ではないのにカレーグランプリ総ナメの実力店。

奥深い但馬牛すじを使ったカオソーイ・ヌア。ミニカオマンガイも必食。

営業時間|12:00-15:00/18:00-21:30(L.0.は営業終了時間の30分前)

定休日|月・火

住所|大阪府大阪市西区九条1-3-12

Instagram:@asian_kitchen_cafe_momofuku

海月が雲になる日@石川・金沢

扉から別世界。古民家を改装した店内は、幻想的な美意識に溢れていて着席するまでが既に楽しい。提供されるのはオリジナリティのあるタイ料理コース。採れたてのハーブ、囲炉裏の直火をつかった調理など臨場感に胸が高鳴る。この日はトムカーヌー(ココナッツ、タイ生姜、つるむらさき、豚のスープ)、唐辛子とハーブと蛤出汁のレッドカレーがとくに光っていた。土地とタイの邂逅を感じる。ポーションも丁度いい。デザートは二階に移動し庭園を眺めながら氷菓子を。徹頭徹尾、体験として価値が高いのだ。震災の支援も兼ね、足を運ぶことを推奨。現在はランチコースのみで、要予約。

身体に沁みるトムカーヌー。ココナッツの使い方がお見事。

営業時間|完全予約制・正午一斉スタート

定休日|日・月

住所|石川県金沢市長町2-6-5

Instagram|@kuragegakumoninaruhi

ここで挙げた日本のタイ料理店に共通していえることは、もっとタイ料理のことを知ってもらいたいという強い気持ちだった。日本人が知っているタイ料理はごく一部で、実際は伝統と地域性をもった数多のタイ料理が存在する。その複雑さ、豊かさが世界に伝播されていくというのはタイの人びとにとっても喜ばしいことではないだろうか。また、そこから生まれる亜種にも注目したい。鮨の世界ではアボカドロールがアメリカで生まれた。賛否はあるだろうが需要があるのであればそれは評価に値すると思う。伝統と変化、どちらの要素もあることが文化の礎を築いていく。タイ人も日本人もお互いが認め合えるような「新しいタイ料理」が日本で生まれることを今後も期待したい。

Profile

竹中 直己 (タケナカリー)

株式会社食欲代表・作家。カレーやスパイスに関わる執筆、商品開発、広告企画、コンテンツ制作などを手がける。 メディア出演多数。Podcast「カレー三兄弟のもぐもぐ自由研究」 配信中。著書にSFカレー小説「少し不思議なカレーの物語」がある。好きな概念はカレー。

竹中 直己 (タケナカリー)

株式会社食欲代表・作家。カレーやスパイスに関わる執筆、商品開発、広告企画、コンテンツ制作などを手がける。 メディア出演多数。Podcast「カレー三兄弟のもぐもぐ自由研究」 配信中。著書にSFカレー小説「少し不思議なカレーの物語」がある。好きな概念はカレー。

-

Instagram

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)