2025.02.13

45 min read

毎月一つの主題で旅をする、webの特集『月刊TRANSIT』。

今回のテーマは、「世界を旅するチョコレート」。

古のメソアメリカで神聖に扱われてきたカカオが、海を渡り、かたちを変えて、チョコレートとして世界中で愛されるようになった今。

チョコレートが辿ってきた甘く数奇な時を駆ける旅から、北中南米、アフリカ、アジアのカカオ畑を訪れるビーントゥバーのつくり手たちの旅まで、チョコレートにまつわる冒険をまとめました。

ひと欠片の奥に広がる、深淵で美味なるチョコレートの世界を旅しよう!

Ilustration:Schoko Tanaka

仕事や勉強の合間にチョコレートをパクリ。国産、外国産、ショコラティエがつくったものから、コンビニで買えるものまで、あらゆる種類のチョコレートが簡単に手に入る。 こんなふうにチョコレートが身近な存在になったのは、実は150年前のこと。長い間、チョコレートは飲み物で、貨幣で、薬だった……!? 今とは異なるかたちで、異なる意味をもっていたチョコレートの意外な姿をみていこう。

Text:Anna Hashimoto Illustration:Atsuya Yamazaki

1. 実は……飲み物だった?

チョコレートの原料といえばカカオ。その原産地とされているのが、中南米エリアだ。メキシコ湾岸に誕生したオルメカ文明(紀元前1250頃-紀元前後)では、「カカオ(カカウ)」という言葉が使われていたという記録が残る。カカオの生育エリアに繁栄していた古代メソアメリカのマヤ、オルメカ、アステカ文明では、カカオは現在のような固形のチョコレートとしてではなく、飲み物として存在していた。たとえば、15〜16世紀のメキシコ中央部で栄えていたアステカ帝国で飲用されていたカカオドリンクは次のようなもの。

巨石文化でも知られているオルメカ文明。写真はメキシコ・タバスコ州のラ・ベンタ遺跡で発見されたオルメカヘッド。

© Giovanni Rinaldi

乾燥させたカカオ豆を煎って練り粉状にしたものに、水、トウモロコシの粉、唐辛子、アチョーテ(香辛料・着色料)を加えてドロドロに。高いところから注ぐことで、空気を含ませ泡立ててから飲まれていた。「カカワトル」と呼ばれていて、血のように赤いものも。唐辛子とアチョーテで赤に近づけているところから、アステカの王や貴族たちは、血を飲む代わりにカカワトルを飲んでいたのでいたのではないかと考えられている。よくよく見てみると、カカオの実は心臓のかたちにも似ているような気もしてくる。

© Narong Khueankaew

この飲み物が、アメリカ大陸の侵略者だった西洋人たちに伝わり、彼らの間でも瞬く間に大好評……とはいかず、最初は「不快な飲み物」として酷評する人もいた。16世紀半ばにスペイン経由でチョコレートがヨーロッパにもたらされて以来、はじめはメソアメリカふうのやり方で飲まれていたが、正式な調味料や道具を手に入れられない人たちや修道院が自分たちの好みに合うように手を加えていき、香辛料の代わりにハチミツ、砂糖などを代用してヨーロッパの人たちの味覚に合わせて変化させるとともに人気の飲み物になっていく。

現在のメキシコでも、カカオドリンク「チョコラテ」を飲む習慣がある。

2. 実は……世界初の食べるチョコをつくったのはイギリス人?

カカオ原産地のメソアメリカでも、欧州でも、長らく飲み物として親しまれていたチョコレート。そんなチョコレートが現在のような固形になったのは、1847年のイギリスでのこと。薬学の博士号をもつジョゼフ・フライが、ココアパウダー、砂糖、ココアバターをかき混ぜて型に流し込み、成形する製法を発明したのだ。そうして、彼のフライ社(J.S.Fry & Sons)から、食べるチョコレートが発売されることになる。ちなみにこの世界初の食べるチョコレートは画期的だったものの、現在の基準からすれば苦くて滑らかさに欠け、万人の嗜好をとらえることはできなかったそうだ。

それにしても、なぜ食べるチョコレートを発明したのが、欧州にカカオを持ち込んだスペインでもなく、グルメ大国フランスでもなく、イギリスだったのか? そしてカカオが欧州に渡ってからチョコレートが固まるまでに、なぜ300年以上もの時間が必要だったのか?

実はチョコレートの革命には、産業革命が関係ある。18、19世紀のイギリスは産業革命の真っ只中。1765年にイギリスのジェームズ・ワットが蒸気機関を改良したことで、イギリス産業の動力源はいち早く水力から蒸気に代わっていった。フライ社の工場でもカカオ豆の粉砕機に蒸気機関を取りつけて機械化したことで、生産性が向上。チョコレート生産を後押しした。

3. 実は……神への捧げ物だった?

古代メソアメリカでは、カカオは神聖な飲み物として扱われてきた。古代マヤ人は、生前に善良で宗教的な生活を送れば、死後の世界でチョコレートをいくらでも飲むことができると信じていて、死者はチョコレートを注ぐ壺とともに埋葬された。

ほかにも、誕生、成人、婚礼といった通過儀礼や、カカオの種まきや収穫の儀礼にもチョコレートはつきものだった。カカオ農園主たちは、カカオの神であり商業の神でもあった「エクチュアフ」に豊作を祈り、動物の生贄を捧げ、神官には実のついたカカオの枝を与えたという。ホンジュラスやグアテマラの一部の地域では、結婚の際に花婿が花嫁の家族にカカオ豆を贈る風習も残っている。

今も昔も、チョコレートは豊かさや幸福の象徴として、宗教的な意味合いを含んでいる。ちなみにカカオの学名である「テオブロマ・カカオ」には、ギリシア語で「神様(theos)の食べ物(broma)」という意味がある。

4. 実は……貨幣だった?

古代メソアメリカでは、カカオは神への贈り物として儀式で捧げられたり、王族、貴族や裕福な階級だけが口にすることができるものだったりした。たんなる食物以上の価値をもっていて、カカオ豆が貨幣として機能していた記録も残っている。アステカ帝国は、税や貢ぎ物としてカカオ豆を徴収し、首都テノチティトランには国中からカカオ豆が集められた。通貨にカカオ豆が選ばれたのは、交換にうってつけだったから。特定地域の産物で希少性があること。保存が利くこと。船や人力で運搬がしやすかったこと。そうした条件から、大陸全体で貨幣のように扱われた。

価値あるものとして交換されていた証拠に、偽金ならぬ「偽物のカカオ豆」がグアテマラ南部の遺跡(1世紀頃)から発見されている。カカオ豆の通貨としての単位は、ナワトル語で「カルガ(一荷)」。1カルガはカカオ豆2万4000粒だ。では、一粒にどのくらいの価値があったのか? たとえば1520年代のニカラグアでは、ウサギ1匹がカカオ10粒、奴隷1人が100粒で取り引きされていたという。

5. 実は……薬(媚薬・精力剤)だった?

コーヒーや紅茶などと同様に、カカオがヨーロッパに入ってきたときは、まず薬局や修道院で扱われた。滋養強壮に効果があり、胃腸の調子を整える、炎症を抑えるなどの薬効があると考えられていたのだ。原産地メソアメリカでも、昔からチョコレートは薬効性のある飲み物と考えられ、薬草と混ぜ合わせるなどして、さまざまな病気の治療に使われた。歯痛、喉の炎症、腹痛、解熱、毒消し、催乳など、あらゆる症状に効く万能薬として扱われていたのだ。

また、チョコレートは性的機能を増大する媚薬や精力剤としても考えられていた。フランス国王ルイ15世の愛人だったデュ・バリー夫人は男性たちにチョコレートを贈ったといわれ、女性遍歴で高名なイタリアの文人ジャコモ・カサノヴァはシャンパンの代わりにチョコレートを飲んでいると噂された。

現在、注目されているカカオの成分や効能としては以下のようなものがある。カカオポリフェノールには、抗酸化作用(疲労回復や動脈硬化予防)。テオブロミンには、幸せホルモンといわれるセロトニンへの働きかけ。カフェインには、覚醒作用やリラックス効果など。ほかにも、記憶や学習、認知症などにも関連するBDNF(脳由来神経栄養因子)の上昇にも作用しているのではないかといわれ、研究がつづけられている。

6. 実は……社交のアイテムだった?

かつて、コーヒーハウスと同じように、イギリスでは社交場としての役割を果たした「チョコレートハウス」なるものがあった。17世紀にチョコレートの産地であるジャマイカがイギリスの植民地となったことから、イギリスでもチョコレートが身近な存在となる。異国からやってきた飲み物への好奇心や、病気への効能・効果、健康によいなどの謳い文句に惹かれて、チョコレートハウスにはさまざまな人が集まった。宮廷や政府でしかるべき地位についている人がビジネスや政治について議論するようなクラブ的な性格をもつチョコレートハウスもあれば、売春婦や素性の知れない輩が集まる「悪の学校」と命名されるようなところもあった。

また、欧州にカカオを持ち込んだスペインでは、貴婦人たちの間でチョコレートパーティが催されていた。さらにスペインの王族が他の欧州の国の王族と婚姻関係が結ばれていくなかで、他国にもチョコレートの社交文化が広がっていった。

7. 実は……戦地の非常食だった?

戦地に赴く兵士たちにとって、チョコレートは携帯しやすい高カロリーな食品だった。第二次世界大戦中、英・ロウントリー社は、兵士への配給品としてビタミンを添加したチョコレートを製造。米・ハーシー社は「U.S. ARMY FIELD RATION D」と呼ばれる栄養価の高い非常用の配給食品を製造していた。

とくに後者の製造においては、ポケットに入れても溶けない、軽くて携帯しやすいといった実用性が重視されており、味は「茹でたジャガイモよりややマシな程度」に設定されていたとか。砂糖、オートミール、カカオバター、脱脂粉乳、人工香料、脚気予防のビタミンB1などが原料で、おそらく今のチョコレートのようにおいしいものではない。緊急時以外に食べてしまわないよう、あえてそうしたのかもしれない。そのほかにも、ハーシー社は熱帯地域でも溶けないチョコレートや、飛行任務用、海兵隊が難破したときの非常用など、さまざまな目的に合わせたチョコレートを開発した。チョコレートは嗜好品としてだけではなく、戦地での栄養補給としても食べられていたのだ。

8. 実は……発酵食品?

カカオ豆の乾燥や焙煎、粉砕などの前に、発酵過程があることはあまり知られていないかもしれない。

発酵は、カカオが栽培された農場や、地域内の共同で運営されている発酵場で行われることが多い。カカオを収穫したら、まずはカカオ豆(カカオパルプと種子)を取り出す。伝統的な方法は「ヒープ法」で、カカオ豆を地面に積み上げてバナナの葉などのシートで覆う方法だ。現在多いのは「ボックス法」という大量発酵に向いているやり方で、木箱に入れてシートなどで覆う。一定の時間が経ったら、箱から箱へと移動させていく。いずれにせよ、発酵を促すためにはほどよくかき混ぜて空気に触れさせることが重要。そうすることで、カカオ豆が均一に発酵する。

メカニズムとしては、まず酵母や乳酸菌が増殖してカカオパルプの糖分をエタノールや乳酸に変換。酵母は空気やバナナの葉、木箱などから自然に取り込まれる。この間に発酵熱が生じ、温度は50℃近くまで上昇して、パルプは溶けて液状になる。そのあとは、アルコールを栄養源として酢酸菌が増殖して酢酸が生成される。

つまり、カカオパルプの糖分が有機酸(乳酸、酢酸など酸性の性質をもつ化合物)に変わり、発酵熱が生まれる過程でカカオ豆の種子内部の成分が変化して、チョコレート特有の風味、食感、香りなどが生成されるのだ。発酵後、1〜2週間ほど天日に当てて乾燥してから、市場に流通させる。

9. 実は……カカオの実は幹になる?

カカオは植物のなかでも珍しく、木の幹に白い花をつけてそのまま実(カカオポッド)をつける。

このような植物は「幹生花」と呼ばれ、パパイヤやジャックフルーツもこの仲間に当たる。収穫期は年2回で、その時期は気候条件などで決まるため、地域によってバラバラだ。1本の木には20〜50個の実がなり、その実一つひとつには白くてヌルヌルとしたパルプに包まれたカカオ豆20〜50粒ほどが入っている。カカオの木は50年以上生きるものもあるが、20年を超えると生産量が落ちてくる。

カカオは直接日光に当たることを好まず、背丈の高い日陰をつくるほかの樹木(シェイドツリー)を必要とする。そのシェイドツリーが日除けや風除けの役割を果たし、さらには土に栄養分を供給している。カカオ栽培にとって、なくてはならない存在だ。

© yoganugraha

10. 実は……400種類以上の風味が存在する?

ワインにソムリエがいるように、チョコレートにもプロのテイスターがいる。

風味、香り、食感の微細な違いを感じ分けることができるのがプロ中のプロ。チョコレートの味を言語化するのに役に立つのが、フレーバーホイールという表だ。たとえば、イギリスのチョコレート専門家ドム・ラムジーが使うフレーバーホイールでは、フレーバーが野生系、スパイス系、ナッツ系、炭系、植物系、花系、果実系の7つの系統に分かれており、それぞれ、キノコ、バニラ、ヘーゼルナッツ、バナナ、バラ、松、コーヒーなど細かく4〜10の風味の表現がある。カビ、土、革など、食べ物とかけ離れているように思えるものも含まれていておもしろい。

チョコレートの風味は、カカオの品種に加えて、そのカカオが育った土の状態や気候、発酵や乾燥の仕方など、多くの条件や工程が影響して生まれている。原料がチョコレートメーカーに到着する前に決定づけられる要素も多い。メーカーは焙煎、粉砕、コンチング(精錬)などを通して、カカオ豆本来の個性と風味を引き出していくのだ。1990〜2000年代には、カカオ豆を産地で調達して一貫してチョコレートづくりをするBean to Bar(ビーントゥバー)の潮流も生まれてきた。チョコレートの深淵なる世界はまだまだつづいていきそうだ。

参考文献

『チョコレートの世界史』 武田尚子/著 中央公論新社(2010)

『チョコレートの歴史物語』 サラ・モス/著 原書房(2013)

『チョコレートの博物誌』 加藤由基雄/著 小学館(1996)

『チョコレートの本』 ティ-タイム・ブックス編集部/編 晶文社(1998)

『CHOCOLATE』 ドム・ラムジー/著 東京書籍(2017)

『カカオ豆の発酵と微生物について』 大西章博/著(2022)

Keywords

チョコレートといったら、どの国を思い出す? スイス、フランス、ベルギー、ガーナ……人によってさまざまあるかもしれない。中南米で生まれたカカオが欧州から世界に広がってきた軌跡を追いかけながら、カカオの生態や各国とチョコレートの意外な関係を探っていこう。

Text:Anna Hashimoto Illustration:Atsuya Yamazaki

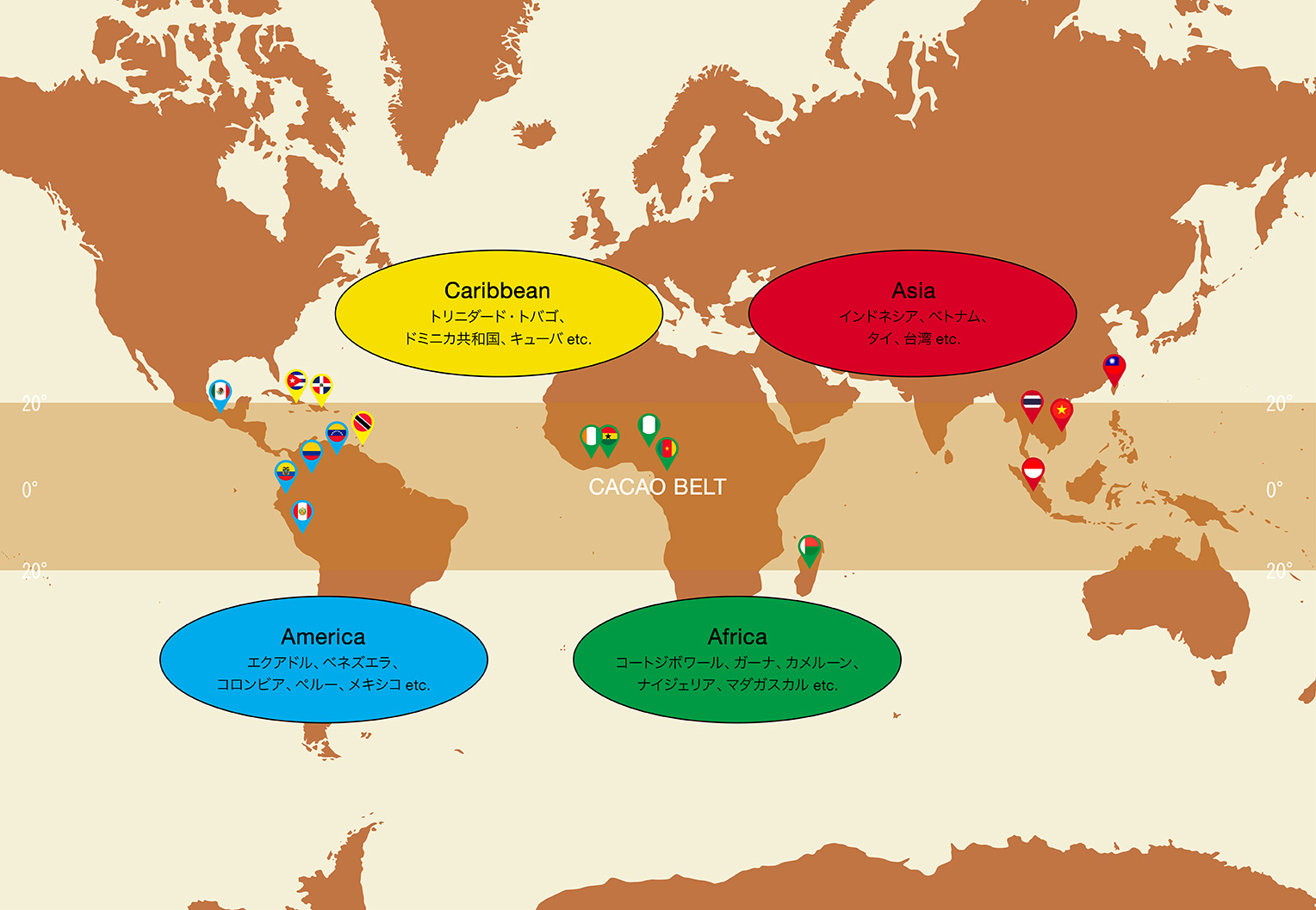

「カカオベルト」ってなんだ?

カカオの原産地はアマゾン川流域と中南米とされているが、現在は世界中で栽培されている。カカオが育つのに最適なのは、北緯20°から赤道を挟んで南緯20°以内。この地帯は「カカオベルト」とも呼ばれる。

カカオベルトのなかでもカカオが育つためには、年間の平均気温が21〜30℃で、年間の平均雨量が1,500〜2,000mm、湿度は80%前後、土壌は栄養豊かな弱酸性〜中性など、いくつかの条件が揃っている必要がある。そして周囲の生育環境も重要。カカオは日光に弱いので、背の高い林のなかに植えなくてはならないのだ。日本を含め、熱帯地帯以外でもカカオ栽培が試みられているが、自然に生育するのは、高温多湿で年間を通して気温が安定している赤道に近い場所になる。ちなみに、同じようにコーヒー豆の栽培エリアを指す「コーヒーベルト」という言葉があるが、コーヒーが育ちやすいのは北緯25°から南緯25°。カカオと近しいがコーヒーのほうが生育に適した範囲が広い。

カカオ生産地はどこ?

カカオの栽培条件がわかったところで、実際にカカオ生産で有名な国をみてみよう。エリア別で、アフリカ、アジア、北中南米、カリブの国々のそれぞれの特徴を掴んでいく。

🍫アフリカ

カカオと聞いてまず思い出されるのは、ガーナではないだろうか。というのも、日本で仕入れているカカオ豆はほぼガーナ産のものだからだ。ただ世界のカカオ豆生産量でみてみると、ガーナは長年世界2位。実は隣国コートジボワールが生産量では抜きん出ている。この西アフリカの2国が世界の生産量の約半分を占めていて、世界のカカオ生産量の約70%*はアフリカで生産されている。

🍫アジア

いま破竹の勢いでカカオの輸出量を伸ばしているのが、インドネシア。カカオ栽培が本格化したのは20世紀に入ってからと遅めだが、1万7000を超える島々、そしてその生物多様性を生かして、国中の島でカカオを栽培してチョコレートを製造。小規模農場がチョコレート産業を支えている。ほかにも、ベトナム、タイ、台湾、フィリピンなどでもカカオが栽培されていて、各国で国産の豆を使ったビーントゥバーブランドなども生まれてきている。

🍫北中南米

カカオ原産地の中南米は、生産量でみると少ないが、エクアドル、ベネズエラ、さらに北米のメキシコでは高級品種を栽培している。たとえば、生産量4位*のエクアドルの強みは、固有種「アリバ種」。果実や花のような繊細な香りをもつ高級品種で、この固有種のカカオ豆を使ったシングルオリジンチョコレートが国内外で製造されている。10位*のコロンビアでは、国をあげてカカオの生産に力を入れており、今後数年間でカカオ豆の収穫量を2倍にすることを目標に、政府主導の農場改革が行われている。コロンビアのカカオの特徴は、果実や花のような繊細な風味と微かなスパイスの香りが合わさったような風味がある。

🍫カリブ

気候条件の予測が難しいカリブ諸国でも、カカオの栽培、収穫、加工は盛んに行われている。9位*にランクインしたのがドミニカ共和国。ドミニカではカカオ農場の面積が、40年前と比べて約2倍に増加。欧米のチョコレートメーカーからの需要が高まり、投資が行われているからだ。多くのカカオがオーガニック、フェアトレードで栽培・取り引きされているのが特徴で、高い品質を誇るドミニカ産のカカオは、高値で取り引きされている。

気候や土壌、カカオの品種、小規模農家か大規模生産かーー。さまざまな条件が絡み合って栽培されるカカオは、国ごと、地域ごとに多彩な風味をもつチョコレートとなり、世界中で食されている。

*……2025年FAOSTATを参照

植民地とチョコレート

原産地の中南米からカカオが世界各地に広がったのは、ヨーロッパの国々が自国の植民地で栽培しようと、世界各地でカカオを植え始めたからだ。

16世紀には、スペイン人がカリブ海地域や中米の新しい地域へ持ち込んで栽培をはじめる。18世紀になると、イギリスがセイロン(現・スリランカ)やインドへ、オランダがインドネシアやマレーシアへ、19世紀には、ポルトガルがガーナ(1874年にはイギリスの植民地に)などアフリカ諸国へ、フランスはマダガスカルやベトナムへカカオを持ち込んで農業を行った。

ヨーロッパの国々はカカオを大量生産するため、植民地でプランテーションを開始。コーヒー、サトウキビ、綿など、いわゆる三角貿易で取り引きされたほかの品々と同じ。これらの農作業はアフリカ人の奴隷が行っていた。現在でも、その影響が拭い取られたとはいえず、カカオ栽培やチョコレート製造には、児童労働、貧困、過酷な労働、環境破壊など、さまざまな問題がある。フェアトレード商品として認定され市場に流通しているチョコレートは、わずか0.5%というデータもある。甘いチョコレートの裏には、苦い現実が隠れている。

チョコレートが現在のようにおいしく食べられるようになるまでには、長い道のりがあった。ヨーロッパの人びとがもつ食への飽くなき探究心によって、チョコレートは変化し、改良に改良が重ねられ、芸術品のように洗練されてきたといってもよいだろう。ここからは、各国がどのようにチョコレートに変革を起こしてきたのか見ていこう。

チョコレート × スペイン = 「苦い飲み物から、甘くておいしい飲み物に」

欧州で一番早くカカオに出合ったのがスペイン。アステカ帝国を征服したスペイン人のエルナン・コルテスが、1590年頃に自国にカカオ豆を持ち帰ったことから、欧州とチョコレートの歴史が始まる。当時、チョコレートはアステカでは飲み物として嗜まれていて、王や貴族だけが飲める神聖なものだった。しかし、この飲み物はヨーロッパの人びとの口には合わなかった。

*詳しくは「『実は〇〇』だった、チョコレート!」を参照。

はじめはメソアメリカふうに飲んでいたスペイン人も、温めたり、砂糖を入れたり、手に入りやすい中東産のコショウやシナモンなどのスパイスを加えたり、バラの花びらやオイル、麝香(じゃこう)といった香料を加えて異国情緒を表現したりするなど、自分たち好みに変えていった。

チョコレートは、当時のスペインの特産品。1615年にスペイン王女アンヌ・ドートリッシュとルイ13世が結婚する際、スペインからフランス王室への贈り物のなかにカカオもあったという。そうしてスペインから欧州各地にカカオカルチャーが広まっていった。

チョコレート × オランダ = 「ココアパウダーの誕生」

1828年、オランダの化学者カスパルス・バンホーテンが、カカオ豆を油脂分のカカオバターと、ココア(粉砕するとココアパウダーになる)とに分離する画期的な方法を考案。私たちにも馴染みのあるあの〈バンホーテン〉は、ココアパウダーの生みの親なのだ。その後、ココアにアルカリを加えることで水に溶けやすくする技術(ダッチプロセス)も発明。それまで、ざらざらしていて飲みにくく、油分が多くて消化が難しかったカカオ飲料を、飲みやすくした。

ちなみに、ココアパウダーの副産物であるカカオバターは、固形のチョコレートをつくる際に不可欠のもの。1847年に、イギリスのJ・S Fry&Sons社が世界初の食べるチョコレートを発明することにもつながった。

チョコレート × スイス = 「ミルクチョコレートの大発明」

1847年にチョコレートが固形になって約30年後、1875年にスイスでミルクチョコレートが誕生する。スイスのチョコレート職人ダニエル・ペーターは、カカオ、砂糖、粉ミルクを混ぜその液体を乾燥させて粉末にする方法を発見。さらに、その粉末にココアバターを添加してミルクチョコレートにした。(ペーターに濃縮ミルクを提供したのは、食品会社〈ネスレ〉の創業者アンリ・ネスレだった。)

ダニエルは元・ろうそく職人。スイスで初めてチョコレート工場をつくったフランソワ・ルイ・カイエの娘に恋をして、チョコレート職人になった。チョコレートもろうそくも、油脂が含まれていて似通った性質があり、ろうそくで培われた技術が応用されたのかもしれない。ミルクチョコレートは恋物語から生まれたともいえる。

ちなみにスイスチョコレートでお馴染みの〈リンツ〉創業者ロドルフ・リンツは、チョコレートの口当たりを滑らかにする「コンチェ」という機械を発明。ベルギーの老舗〈ノイハウス〉、アメリカの〈ハーシー〉の創業者はスイス系移民だったりも。

そしてチョコレート消費量でみると、世界1位なのがスイス。1年間に1人10kg以上(Statista 2022年)も消費しているというデータも。なにかとチョコレートに縁の深い国なのだ。

チョコレート × フランス = 「芸術品への昇華」

フランスは「ガナッシュ」の故郷。ガナッシュは20世紀のはじめ、近代フランス料理の父、オーギュスト・エスコフィエのもとで見習いをしていた人物がつくったとされる。諸説あるが、チョコレートに誤って熱い生クリームを混ぜてしまったところ、成形しやすいことに偶然気づいたという。ガナッシュにさまざまな食材を加えるトリュフは、フランスからベルギーやほかのヨーロッパの国へと広がった。

近年では〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉〈ジャン=ポール・エヴァン〉〈ベルナシオン〉など、高級ショコラブランドの印象が強いフランス。宮廷文化からチョコレートが広がったためか、フランスではショコラティエの地位がとても高い。厳しい修業をへた職人たちが、高品質なチョコレートをつくりつづけている。ガストロノミー(美食文化)やワインとのペアリングの文化などと相まって、芸術品のように洗練されているのだ。

チョコレート × ベルギー = 「ボンボンショコラ(プラリネ)へ洗練」

1912年に世界で初めてクリームやナッツのペーストを包んだひと口サイズのチョコレート「ボンボンショコラ」を発明したのはベルギー。シェルと呼ばれるチョコレートの殻に中身を流してチョコレートでフタをして、固める。この古典的な製法はベルギーで生まれたため、ベルギー製法とも呼ばれる。

ベルギーでは「王室御用達」の称号があり、ベルギー王室が公式に認めた製品やサービスを提供する企業にこの称号が与えられる。食品、ファッション、自動車、建築などさまざまな分野で与えられるが、チョコレートはその代表格。2025年現在は8ブランドが認められており、〈ガレー(Galler)〉〈ゴディバ(GODIVA)〉〈ノイハウス(NEUHAUS)〉〈ヴィタメール(WITTAMER)〉などが選ばれている。称号は数年ごとに再審査されるというのだから、チョコレートブランドも気が抜けないだろう。

スイスと同様だが、ベルギーにもチョコレートに厳格な品質基準が設けられている。たとえばカカオバター100%使用(植物油脂の代用は禁止)の義務づけや、最低35%以上のカカオ含有量が求められている。どのブランドを選んでも一定以上の品質が保証されている。

チョコレート × 日本 = 「外国からやってきた『しょこらあと』」

日本人がチョコレートと出合ったのは、17世紀はじめ頃。仙台藩の武将・支倉常長がメキシコ経由でヨーロッパに向かった際にチョコレートを飲んだ可能性が高いとされている。その後、チョコレートが日本にやってきたことが記録されているのは18世紀末。長崎の遊女がオランダ人から「しょくらあと(ちょくれーと、という説も)」をもらったという記録がある。

日本で最初にチョコレートをつくって販売したのは、江戸の和菓子店から始まった〈米津凮月堂〉(東京凮月堂の前身)。1878年に発売を開始し、新聞で「西洋菓子 新製猪口令糖」と広告した。

ちなみに、「世界主要国における1人あたりのチョコレート消費量」(2016年)では、日本は19位にランクイン。国民1人あたりの消費量は年間2.0kgで、1位のスイスと比べると5分の1程度。ただ2009年から2019年の10年間で、消費量は約500gも増えているという。これからもますますチョコレートへの注目は高まりそうだ。

アメリカ大陸で生まれたカカオ豆が、海を渡り、かたちを変えて、世界中でチョコレートが食べられるようになった今。ショコラティエたちは自分のチョコレートづくりを求めて、再び産地に還る。ビーントゥバーのつくり手たちに、旅の話を訊いた。

古くからカカオと結びついてきたメキシコからは、メキシコシティに店舗兼工房を構えてメキシコ産のカカオ豆でチョコレートづくりをしている〈La Rifa Chocolateria〉に焦点をあてた。

Photo : Masafumi Sanai, La Rifa Chocolateria

Text:Miho Nagaya

Index

7 min read

カカオ発祥の地から生まれるチョコレート

新鋭アパレル・ショップやグルメなレストランが立ち並び、メキシコシティでもっとも若いエネルギーに満ちたフアレス地区。木々が茂る小さな公園の噴水の前に、一息つける場所がある。それが、メキシコ産カカオにこだわってチョコレートづくりをしている〈La Rifa Chocolateria〉だ。

〈La Rifa〉は、料理人として働いていたダニエル・レサと社会学を専攻していたモニカ・ロサーノのカップルによって、2013年に生まれたプロジェクト。フアレスのお店ではドリンク用チョコレートのチョコラテやスイーツを味わえるほか、お土産にもよさそうなタブレットチョコレートやチョコラテ用の粉を販売する。

上/〈La Rifa Chocolatería〉代表のモニカ・ロサーノ(左)とダニエル・レサ(右)。メキシコ国内のカカオ生産農家が参加するカカオとチョコレートのイベント「フェスティバル・アルテサナル・カカオ・イ・チョコラテ」を創設。

下/〈La Rifa〉の工房兼ショップ。

© La Rifa Chocolatería

カカオ発祥のメソアメリカ圏にあった古代のメキシコでは、栄養を摂るためや儀式のためにカカオを飲み、通貨のように扱われるほど重要だった。古代メキシコではカカオの粉を水で割って(甘味づけでリュウゼツランの蜜が使われることもあった)カカオを飲用していたが、スペインの侵略以降は、砂糖、牛乳、アーモンド、シナモンなどが加えられたチョコラテとなり、現在のメキシコを代表する飲み物となった。

メキシコにチョコラテが飲める店は数あるが、〈La Rifa〉のチョコラテはカカオそのものにこだわった偽りのない味だ。それは、芳しく、心と身体にエネルギーを与えてくれる。

上/店頭で注文できるチョコラテ、タマレス(トウモロコシ生地を蒸した軽食)、チョコレートクッキー。タマレスはチョコレート入りで、プロジェクト起ち上げ当初からつくっている。

下/〈La Rifa〉で販売するカカオ70%とケーンシュガーのみでつくられたタブレットチョコレート。「カカオの割合が高いチョコレートはスイーツというよりも、食べ物。栄養があるリアルなチョコレートは、自分で食べるのはもちろん、贈り物にしてもいいものですよ」とモニカ。

© La Rifa Chocolatería

〈La Rifa〉の活躍は国内だけに留まらない。プロジェクトがはじまって4年後の2017年には、「インターナショナル・チョコレート・アワード」のナチュラル・ビーントゥバー部門で「Blanco Marfil」が銀賞、「Uranga」が銅賞を獲得。デンマークのレストラン〈noma〉とコラボレーションをしたり、ハーバード大学のチョコレート会議にも参加するなど、国内外でメキシコのカカオを広める活動をしている。

今やカカオ業界を牽引する〈La Rifa〉の歩みや、彼らの人生を変えた旅について、創設者の一人のモニカがインタビューにこたえてくれた。

お店があるメキシコシティ・フアレス地区。緑の多い閑静なオフィス街。

© Masafumi Sanai

カカオ生産者との出合い

Mónica Lozano……Mónica

-

Mónica

このプロジェクトは、もう一人の創業者ダニエルがショコラティエを目指して、ヨーロッパ系のチョコレート・スイーツづくりに興味をもったのがきっかけではじまりました。メキシコシティ南部のコヨアカンにあるショッピング・モールの中に、ボンボン・ショコラやタブレットチョコレートなどをメインにした小さな店を開いたんです。

最初は工房はなく、ダニエルの自宅で製造を行なっていました。チョコレートを買う人は少なかったけれど、訪れる人の多くがチョコラテを飲みたいと希望していたので、そのうちにチョコラテや軽食を出す場所になりました。

創業当初は原料のチョコレートを業者から購入して、製品をつくっていた〈La Rifa〉。それが、国際貿易センターで行われた「サロン・デル・チョコラテ」というチョコレート業界のプロジェクトが一堂に会するエキスポに参加したときに、メキシコのカカオ主要生産地のひとつであるタバスコ州のカカオ農園とミュージアムを運営するDRUPAのメンバーたちと出会い、転機が訪れた。

メキシコのカカオ主要産地は、タバスコ州とチアパス州。〈La Rifa〉ではその2州のカカオのみを使用。ほかに、オアハカ、ゲレロ、ベラクルス州でもカカオが穫れる。

© La Rifa Chocolatería

-

Mónica

DRUPAが農園や工場を案内するツアーに参加したんです。彼らの家族が運営するジャングルの中の農園へ行って栽培の様子を見たり、カカオの実からチョコラテを製造する過程も知りました。

マンゴスチンやグアナバナなどの熱帯のフルーツや、オレンジ、レモン、シナモンの木々があり、地面にはびっしりと湿った落ち葉が積もっていて、そんな林の中に日光を避けるようにカカオ畑がありました。小さなパパイヤみたいな形状のカカオは、厚い皮に覆われているけれど、中には白くて艶やかな実がある。腐って実が落ちてもそのままにされていて、それが天然の堆肥になっていました。

© La Rifa Chocolatería

-

Mónica

畑の中はとても蒸し暑くて、近くでクモザルが叫んでいたり、蛇が潜んでいたり、鳥が歌っていたりする独特な場所。ロマンチックな言い方をしているようにはとられたくないけれど、大地とのコネクションを痛切に感じたんです。この熱帯空間から生まれた一粒のカカオから、私たちが親しんでいるチョコラテやチョコレートができるのは驚くべきこと。

メキシコシティ郊外で生まれ育った私たちは、出来合いのチョコレートを買ってスイーツにしているだけで、その原料のカカオがどこからきているのかも知らずにいました。生産地への旅が、私たちを目覚めさせたのです。

© La Rifa Chocolatería

そこからはタバスコ州やその隣りのチアパス州の生産者たちから、直にカカオを購入してチョコラテをつくる方向に転換。発酵したカカオを焙煎し、それを挽いたものからチョコラテやチョコレートをつくることを始めた。

-

Mónica

最初にチョコラテをつくったときは、すごく苦いと評判が悪かった。メキシコシティの人たちは35%だけしかカカオが入っていないチョコラテでも苦いという。みんな砂糖がたくさん入ったチョコラテに慣れていたから。

© La Rifa Chocolatería

チョコレートから広がる輪

2017年、〈La Rifa〉は現在拠点とするメキシコシティのフアレス地区に移転オープンした。

-

Mónica

以前の店はモール内にあって人びとに知ってもらうのに苦労したから、路面店にこだわりました。そして工房は店の中にあったほうが輸送に便利なので、作業スペースも必要でした。ダニエルが当時フアレス地区の大学に通っていて、たまたま通りかかってこの場所を見つけたのだけど、目の前に公園もあって雰囲気がいいので借りるのを即決したんです。

フアレス地区はその当時ここまでHypeじゃなかったけど、今はローマ地区やコンデサ地区のように外国人も訪れるスポットになったのはよかった。使っているカカオやその生産者のことを広く伝えられる店を目指しているから。

© La Rifa Chocolatería

〈La Rifa〉のメンバーは頻繁にカカオ農園へ出向き、旅に行くたびに知り合う生産者一家が増えていった。現在、〈La Rifa〉のプロジェクトでは、企業や家族経営の農園も含めておよそ100の生産者がかかわっている。

-

Mónica

カカオの生産の現場を訪れることは、生物学、経済学、社会学的なさまざまなことを体系的に学ぶ機会。カカオづくりの森林農法には周囲のエコシステムが重要です。カカオがあることで、ジャングルの生態系も整うんですよ。

カカオ畑に通って生産者から直接カカオ豆を買い付けしている〈La Rifa〉が気にかけているのが、気候変動のこと。影響は深刻で、現在はメキシコのカカオ生産量が減り、カカオ農家の後継者も減っているという。この問題をモニカはどうとらえているのだろうか。

-

Mónica

それはメキシコだけでなく、世界的なカカオ産地の問題でもあります。5年前とは状況がだいぶ変わってきていて、現在はカカオの生産が厳しいけれど、同じ農地ではマンゴスチンやバニラ、胡椒、カルダモンなどの栽培もしているので、そういった作物を市場に出す方向で農家と提携していきたい。

生産者も、カカオを輸送する人も、チョコラテをつくる人も、チョコラテを飲みにくる人もサイクルのひとつ。みんなが公平になることを目指しています。カカオがどこからくるのかをコミュニティの名前だけではなくその場所のエコシステムとともに伝えること、生産農家たちとの信頼関係を築くこと、この店で働くスタッフにとっても誇りをもって仕事して人生を送ってもらえるようにしたいですね。

カカオ産地のチアパス州にはEl Triunfo生物圏保護区がある。幻の鳥・ケツァルをはじめ、珍しい動植物が生息している。時折、〈La Rifa〉ではチョコレートの売上の一部をこうした熱帯雨林の環境保護に寄付している。

© La Rifa Chocolatería

フアレスのお店でチョコラテを

モニカが、せっかくだからチョコラテを飲んでいってと言ってくれた。

スタッフが伝統的な木製のモリニージョという泡立て器を使って丁寧に淹れてくれたチョコラテは、花のような爽やかさと心地よい苦味を感じ、優しく身体に沁みた。

-

Mónica

おすすめは、水で割った70%のチョコラテ。メキシコでチョコラテを飲むときにミルクではなく水で割るのが好きな人が多いのもカカオの味を楽しむためだと思う。

チョコラテはホットかアイス、カカオ濃度(50、70、100%)や水かミルクで割るかを選べる。ハチミツ、トウガラシやカルダモンのトッピングも可能。

© Masafumi Sanai

-

Mónica

私もダニエルも、メキシコに加工品が普及した1990年代に、グローバル企業がつくった砂糖と油脂だけのチョコレートを食べて育っているけれど、メキシコのカカオからできたチョコラテはやはりそういうものとはまったく違うんです。

メキシコでは、カカオは先スペイン期から南で生産され、首都まで運ばれ、飲まれていました。今でも南部では古代からの飲み方で飲まれているし、そのほかの場所でもチョコラテとして親しまれています。

メキシコでは特別な家族の集まり、たとえば誕生日にケーキを食べたり、死者の日のパンを食べるときなどに、食卓にチョコラテが欠かせません。実家や親戚の家の台所の引き出しには、必ずモリニージョ(チョコラテ用の泡だて器)が入っているほど。チョコラテを飲むことは、思い出や記憶とつながっていて、その伝統はグローバル化への抵抗にもみえます。

ルーツへの追憶であると同時に未来にもつながるのだから、メキシコでチョコラテを飲む時間はどこか愛おしいのだ。

© Masafumi Sanai

Information

La Rifa Chocolateria(ラ リファ チョコラテリア)

2013年にダニエル・レサとモニカ・ロサーノの2人がメキシコではじめたビーントゥバーのチョコレートブランド。メキシコ産のカカオ豆を使ってチョコレートづくりをする。タブレットチョコレートはもちろん、メキシコシティのショップで楽しめるチョコラテが絶品。

- Address

C. Dinamarca 47, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Mexico

-

Instagram

Profile

Writer

長屋美保(ながや・みほ)

ラテンアメリカ文化に魅せられて2007年に渡墨。メキシコ情報を発信するライター業のほか、夫ともに小さなアジア食堂〈EN ASIAN FOOD〉を切り盛りする。

ラテンアメリカ文化に魅せられて2007年に渡墨。メキシコ情報を発信するライター業のほか、夫ともに小さなアジア食堂〈EN ASIAN FOOD〉を切り盛りする。

-

Instagram

アメリカ大陸で生まれたカカオ豆が、海を渡り、かたちを変えて、世界中でチョコレートが食べられるようになった今。ショコラティエたちは自分のチョコレートづくりを求めて、再び産地に還る。ビーントゥバーのつくり手たちに、旅の話を訊いた。

リトアニア生まれの〈Chocolate Naive〉は、故郷リトアニアと産地の赤道を主題にした実験的なチョコレートをつくりだしているファクトリーだ。主宰のドマンタス・ウジュパリスさんに、チョコレートと旅についてインタビューをした。

Photo : Masafumi Sanai, Chocolate Naive

Text:Maki Tsuga(TRANSIT)

Index

10 min read

感覚を拡げるチョコレート

〈Chocolate Naive〉に最初に出合ったのは、リトアニアの暮らしの道具を扱う〈LTshop〉でのこと。オーナーの松田沙織さんから、食べるときっとびっくりしますよ、と聞いて「PORCINI」をひとつ買ってみた。

家に帰ってひと口。たしかに「驚き」という言葉がぴったりで、チョコレートからほのかにポルチーニの香りがして、キノコ入りのカカオポタージュを飲んでいるよう。食べながら味覚を試されているようなところがあって、味や香りを探索していく感じ。ひと口ごとに風景が広がるような楽しさが詰まっている。そこからはお気に入りの味をリピートしたり、毎年の新作を楽しみにしていた。

いったいこのチョコレートはどこからやってくるのだろう? 「サロン・デュ・ショコラ」で来日していた〈Chocolate Naive〉を主宰するドマンタス・ウジュパリスさんに話を訊いた。

上/来日中のドマンタス・ウジュパリスさん。

下/「BLACK SAUNA」のパッケージを開けるとユーカリの葉が。「最近入れてみてるんだ」と茶目っ気をみせるドマンタスさん。

© Masafumi Sanai

〈Chocolate Naive〉ができるまで

TRANSIT編集部……T

Domantas Uzpalis……Domantas

-

T

Laba diena(ラバ ディエナ)! ようこそ日本へ。

-

Domantas

こんにちは!今年で日本に来るのは10年目ですね。いつも「サロン・デュ・ショコラ」に合わせて日本に1月に来ているんです。

-

T

ドマンタスさんはいつから〈Chocolate Naive〉をはじめたのですか?

-

Domantas

2015年頃からですね。今はリトアニアの首都ヴィリニュス(Vilnius)に工房兼店舗があるのですが、最初は湖のほとりにある小さな町・ギエドライチャイ(Giedraiciai)の自宅のガレージでチョコレートづくりをはじめました。

独学で、YouTubeを見たり、チョコレート仲間の話を聞いたり、カカオ豆の産地へ行って少量で豆を買いながら……。15年前は小規模生産用の機械もなくて、自分で機械をカスタマイズしていましたね。最初は一人でチョコレートづくりをしていて、今ではスタッフに手伝ってもらう工程もありますが、それでもカカオ豆の焙煎は私が変わらずやっています。

© Masafumi Sanai

-

T

〈Chocolate Naive〉をはじめる前はどんなことをしていたのですか?

-

Domantas

もともとITと都市計画の仕事をしていて、ロンドンで働いている時期もありました。ただ、2008年にリーマンショックがおきて、仕事への影響が大きくて、働き方を考えるきっかけになったんです。このまま同じ仕事をつづけるか、まったく違うことをはじめるかを考えていて、食の仕事を選びました。

-

T

もともと食の仕事でもなく、独学であの味に到達できるなんて……! なぜチョコレートを選んだのですか?

-

Domantas

ほかにも気になるものはありました。ワインもいいと思ったけどほかにやっている人がいた。チーズもいいと思って羊を飼うところから考えたけど……。

あるとき、友人からカカオ90%近い高濃度の〈Lindt(リンツ)〉のチョコレートバーをもらったんです。それがこれまで食べて見知っていた〈Lindt〉とはまったく別物で、チョコレートでこんなことができるんだって衝撃を受けました。そのときリトアニアでチョコレートをやっている人がいなかったので、これを自分ではじめてみたいと思ったんです。

© Masafumi Sanai

リトアニアでのチョコレートづくり

-

T

〈Chocolate Naive〉にはいくつかのコレクションがありますよね。

故郷リトアニアを主題にした「FORAGER(フォレジャー)」、カカオ豆の産地である熱帯をテーマにした「EQUATOR(エクエイター)」、希少品種のカカオ豆を使用したシングルオリジンの「NANO_LOT(ナノロット)」、カカオ豆の健康的な作用を探る「MOLECULES(モレキュールズ)」……。どれも個々のストーリーがあって、おいしくておもしろい 。リトアニアのコレクション「FORAGER」は、“採集者”という意味とぴったりですね。「PORCINI」「KEFIR」「FOREST BERRIES」「BLACK SAUNA」は、リトアニアの森や食卓の風景が浮かびます。

© Chocolate Naive

-

Domantas

全部、リトアニアの日常にあるものですね。ケフィアは毎朝飲んでいるものですし、秋は森にキノコ採りに行きます。

ちなみに「FORAGER」のひとつ「BLACK SAUNA」は、実際にサウナでカカオ豆を燻製しているんですよ。毎回、サウナ協会の友人のサウナ室を借りて作業しています。人の汗を感じてしょっぱいかもしれません。といっても、チョコレートに食塩や白樺の香料も入れていますが(笑)。

-

T

「BLACK SAUNA」は、まさにチョコレートの奥にある味と香りを探求する感じ。都度、サウナ室でチョコレートづくりの作業をしているとなると個体差があるかもしれませんが、パッケージを開けたときに燻製っぽい香りを感じるときもあります。

ドマンタスさんが拠点にしているリトアニアの街は、どんなところですか?

-

Domantas

ちょうどヴィリニュスに新しく自社工房を建てたところなんです。各国のクラフトチョコレートメーカーを自社工房に招いて勉強会もしています。一般の人にも少人数からグループで工房見学とテイスティングを不定期で開催していますよ。入口にはお店もあるので、チョコレートを買うこともできます。

敷地内には庭を挟んで自宅があって、リトアニアのいろいろな品種のリンゴの木を植えたり、ツリーハウスをつくったり、庭づくりを楽しんでいます。盆栽にも興味があって、日本庭園も大きなインスピレーションになっています。工房と自宅に加えて、茶室のための小屋や、家族やゲストのための小さなサウナとプールもつくっているところです。

ヴィリニュスにある新しい工房。

© Chocolate Naive

熱帯の風土と紐づくチョコレート

-

T

カカオ豆はドマンタスさんが産地へ通って選んでいると思いますが、そうした旅にもつながる赤道をテーマにした「EQUATOR」もユニークですよね。

コーヒー豆を使った「FLAT WHITE」、南国フルーツの「DURIAN」などなど。とくに「COLA」は衝撃でした。スパイスの香りと微かに炭酸を感じて、クラフトコーラのようなヘルシーさもあるし、「これがコーラだ」と元来のコーラの姿にまで一気に遡るような。媒介役としてもチョコレートがしっかりハマっていて、チョコレートにそんな表現力があるんだなって驚きました。

© Chocolate Naive

-

Domantas

誰でも知っているものだけれど、チョコレートでは味わったことがない。そういうチョコレートをつくりたかったんです。コーラはもともと薬だったんですよね。1886年にアメリカのジョン・ペンバートン博士がつくったコーラのオリジナルレシピを再現して、チョコレートの「COLA」をつくっています。カカオ豆と同じようにテオブロミンを含むコーラの実、シナモン、カルダモン、コリアンダー、クローブ、レモンに、ダークチョコレートを合わせています。

チョコレートも同じように、本来は薬でした。原産地のメキシコや中南米では、カカオ豆にスパイスを混ぜて飲用されていました。今では、チョコレートもコーラも嗜好品として広まっていますよね。辿ってきた道が共通していると思って、「COLA」をつくりました。

© Masafumi Sanai

-

Domantas

その話にもつながってくるのですが、チョコレートをたくさん食べてほしいけど、健康にいい面とそうではない面がある。身体にいい作用をするチョコレートをつくれないかなと考えたりします。

-

T

そういう意味では、新作「HONEY&BEEPOLLEN」はコロンとした薬のような見た目もそうですが、一粒ひと粒食べるごとに元気になれそうな気がしました。ミツバチ花粉をくるんでいるんですね。ちょっとレーズンチョコレートのようだけど、はじめて感じた味でした。

© Masafumi Sanai

© Chocolate Naive

-

Domantas

ハチミツはリトアニアではお馴染みの食材ですが、ミツバチが集めたビーポーレンはパワーフードとして注目されていますよね。

-

T

希少品種のカカオ豆を使用したシングルオリジンの「NANO_LOT(ナノ ロット)」もありますが、実際、どんなカカオ豆の産地を訪れているんですか?

-

Domantas

エクアドル、コロンビア、メキシコ、ブラジル……などですね。実際に訪れてみると、生のカカオ豆の状態もそうですが、どんな人が畑をやっているのか、畑をきれいにしているかなどが見えてくるので、まずは信頼できそうな畑から少量のカカオ豆を買い取ってみます。

それからリトアニアの工房で試作して、仕上がりがよいとなったら商品用に注文します。生の実の状態でわかることもありますが、つくりたい味に合うかは、やっぱりつくってみないとわからないんですよね。

カカオ豆は原産地とされている北・中・南米だけでなく、アフリカやアジアでも生産されているけれど、ドマンタスさんが通っているのはアメリカ大陸が多いそう。「ドマンタスさんがアメリカ大陸に向かうのは、チョコレートの原点が気になるからかもしれませんね」と〈LTshop〉の松田さん。

© Masafumi Sanai

チョコレートはナイーブ?

-

T

なぜ〈Chocolate Naive〉という名前にしたのですか?

-

Domantas

印象に残るようなちょっとおもしろい名前がよくて、「Silly Boy」もいいなと思っていたんだけど……。「Naive」という言葉には、ポジティブとネガティブの両方の意味がありますよね。繊細であることのよさと、一方で世間知らずというような部分と。誰しも起業したばかりのときはナイーブなものですよね。それにこの名前は、自分たちは正統派のコックコートを着てつくるようなチョコレートづくりとは違ったチョコレートをつくっていこう、という意志表明でもあるんです。

〈Chocolate Naive〉はチョコレートの繊細な味わいを感じてほしくて、典型的な四角いタブレットではなく有機的なかたちにしています。これは4型あるんですよ。本当は四角のほうがつくりやすくて効率がいいのですが、やわらかい口当たりも含めて味わってほしいから。

つくる工程も繊細な作業だけれど、つくってから食べる人の手元に届くまでもチョコレートは繊細です。壊れないように、溶けないように、味が変わらないようにしないとおいしく味わえない。すべてが揃ってはじめてチョコレートになるんです。

© Masafumi Sanai

リトアニアのガレージからはじまって、カカオ豆の産地に通い、また故郷に戻って自国の味も再解釈しながらチョコレートを届ける〈Chocolate Naive〉。チョコレートの世界を押し広げる旅はまだまだつづいていく。

Profile

Domantas Uzpalis(ドマンタス・ウジュパリス)

リトアニア生まれ。独学でチョコレートづくりをはじめて、〈Chocolate Naive〉を2020年に立ち上げる。

リトアニア生まれ。独学でチョコレートづくりをはじめて、〈Chocolate Naive〉を2020年に立ち上げる。

Information

Chocolate Naive(チョコレートナイーブ)

2010 年にリトアニアで生まれたビーントゥバーのチョコレートブランド。リトアニアの食材をテーマにした「FORAGER」、カカオ豆産地の熱帯をテーマにした「EQUATOR(エクエイター)」、希少品種のカカオ豆を使用したシングルオリジンの「NANO_LOT」コレクションなど、実験的なチョコレートづくりをしている。

- Lineup

・「FORAGER(フォレジャー)」

採集者の意味。ナイーブの故郷リトアニアの食材をテーマにしたコレクション。KEFIR、PORCINI、AMBROSIA、BLACK SAUNAなどのチョコレートがある。

・「EQUATOR(エクエイター)」

赤道の意味。カカオ豆の産地である熱帯の食材をテーマにしたコレクション。

GOLDEN BERRY(ほおずき)、FLAT WHITE(ダークミルク)、DURIAN、COLA、CITRUS LICORICE、ROUGH GROUND(ハイカカオのダークチョコ)などがある。

・「NANO_LOT」

希少品種のカカオ豆を使用したシングルオリジンのコレクション。HACIENDA BETULIAは、コロンビアのクリオロ種のホワイトカカオを使用。

住所

-

Instagram

-

HP

Information

LTshop

リトアニアの器、カゴ、木工品などの民藝から、現地のデザイナーがつくった服、チョコレートや紅茶などの食材を扱うお店。松田沙織さんが主宰。それぞれヨーロッパとアジアの東端にあるリトアニアと日本の文化を結ぶ。東京・神宮前に店舗があり、オンラインショップも。実店舗の詳細な営業日や住所はInstagramから確認を。

-

Instagram

-

HP

Keywords

アメリカ大陸で生まれたカカオ豆が、海を渡り、かたちを変えて、世界中でチョコレートが食べられるようになった今。ショコラティエたちは自分のチョコレートづくりを求めて、再び産地に還る。ビーントゥバーのつくり手たちに、旅の話を訊いた。

日本からは、東京・蔵前の喫茶室〈蕪木〉でチョコレートづくりをしている蕪木祐介さんに、カカオをめぐる旅の紀行文を寄せていただいた。

Photo & Text:Yusuke Kabuki

旅とチョコレート、そのはじまり

私はカカオと珈琲を生業としている。

今でこそアフリカは、仕事で何度も足を運んでいる大好きな土地だが、初めて西アフリカのガーナ行きの便に乗り込んだときの、アフリカの人びとに囲まれて圧倒された記憶、薄暗い空港に到着したときの不安感、ふわふわと漂う、病気を媒介する“蚊”に対する異常な緊張感、それらの感覚は今でも忘れられない。

旅は子どもの頃から好きだった。もともと知らない土地を探検するのが大好きな子どもであったが、初めての旅といえるものに出たのは、少年時代のこと。地元の福島から電車を乗り継いで鈍行電車で5、6時間かけて行った、岩手・遠野の旅だった。柳田國男の妖怪の世界に憧れて、だった気がする。それから、青春18きっぷを握って貧乏旅行に出ては、ヒッチハイク、野宿など、親にも散々心配をかけた。大人になってもとにかく出歩くのは好きだったが、まさか自分がアフリカの地に立つことになるとは思わなかったし、不思議な人生だなと感じる。

アフリカの長閑な景色。マダガスカル北部、アンバンジャにて。

〈蕪木〉のチョコレート。東京・蔵前の店舗兼工房で、マダガスカル、タンザニア、エクアドル、ハイチ、ベネズエラ、キューバ、ベトナムなど、世界各地のカカオ豆からチョコレートづくりをしている。お店ではホットチョコレートやチョコレートを使った季節のお菓子もいただける。

初めてのガーナ

初めて訪れたカカオの生産国が、ガーナであった。

福島で生まれ育った私は、子どもの頃から同郷の野口英世について教わってはいたが、そのときは名前こそ知っているものの、恥ずかしながらどんな偉人なのかも知らなかった。彼の研究した黄熱病のワクチンを打ち、そして彼が亡くなった首都アクラに立ったとき、勝手に感慨深くなったのを覚えている。

チョコレートといえばガーナと思われる方も少なくはないのではなかろうか。板チョコレートの名前にもなっているとおり、世界でも有数のカカオ生産国で、日本に輸入されているカカオ豆の大部分はガーナのものだ。とはいえ、そもそもカカオの原産国は中南米であり、中南米と比べるとガーナはカカオ生産において新興国ではある。大航海時代に中南米の作物であったカカオが西欧の文化と出会い、“チョコレート”というかたちに昇華されていくなか、カカオ豆の需要も高まり、西欧諸国は自国の植民地で新たにカカオ豆を栽培し、増産させていった。西アフリカでは収量が多く、かつ病気にも強い品種を植え進めて改良されていったため、今となってはコートジボワールに次いでガーナは世界第2位のカカオ生産国となっている。

左/初めて手に取ったカカオポッドを写真に収めていた。「アメロナード」という小型の品種。ガーナ・テテクワシ農園にて。

右/ガーナのカカオ栽培のルーツ、テテクワシ農園のカカオの樹。

生産国の子どもたちとのチョコレートづくり

12年ほど前のガーナ訪問の目的は、農園視察やさまざまなものがあったが、その一つがガーナで育つ子どもたちへのチョコレートワークショップだった。アフリカのカカオ農園の子どもたちはチョコレートの味を知らない。これを聞くと貧しさや、児童労働のような暗いイメージが湧くかもしれないが、そもそも熱帯のガーナではチョコレートは溶けてしまって流通できないからというのが大きいし、クーラーもない熱帯の暑さのなか、チョコレートを食べたいとはあまり思わない。

そのかわり、彼らがよくカカオの果肉を頬張るシーンによく出くわす。そのライチのような瑞々しい果実の美味しさは、チョコレート消費国の人びとは知らない。そのようなこともあって、私自身、彼らがチョコレートを食べないことを可哀想とは思わないが、彼らが育てたカカオがどのようなものに変化するのか、そしてそれがどれほど美味しいものなのかを共有することで、彼らとその家族たちが、少しでも家業に誇りや愛着をもってもらえればうれしいと思い、現地の小学生の子どもたちと一緒にカカオ豆からチョコレートをつくるワークショップを企画したのだ。

カカオの厚い殻を割ると、中から瑞々しい果肉が現れる。ライチやスウィーティを思わせる、甘く爽やかな味わい。メキシコなど北中米のカカオ発祥の国々では、現地の人もカカオドリンクを飲むことも多いが、アフリカではカカオ豆は圧倒的に換金作物の印象が強い。

ガスコンロとガスボンベは日本から持っていったが、すり鉢などの道具は現地で調達し、原料であるカカオ豆などは土地のものを用意していただいた。田舎の小学校に訪問し、そこでつくり上げたチョコレートはポロポロとしたお粗末なものではあったが、教室で手網を使ってカカオ豆を焙煎し、砂糖やミルクと擦り混ぜ、出来上がったものを口にしたときの子どもたち(そしてそこにいた先生たちも!)の興奮した様子は忘れられない。彼らはその日の夜は家でその出来事を家族に話しただろうか。農家である彼らの家族の皆が、誇らしげにカカオのことを話し合っているような笑顔の時間を過ごせていたことを願う。

誇らしく仕事をすること

美味しいカカオを求めてアフリカやアジアを旅していて感じるのが、美味しいカカオをつくることに力を注ぐ農家さんはほとんどいないということ。その理由は、やはり彼らがチョコレートの味を知らないことが大きいだろう。たとえば、ワインのようなつくり手、売り手、飲み手の距離が近い嗜好品と異なり、チョコレートは生産国と消費国の、物理的そして心理的距離が遠い。カカオ豆に対する情熱や想いや価値の共有は、課題の一つだ。

ではどうやったら美味しいカカオをつくってもらえるかというと、私は金銭と誇りだと感じている。良いカカオに対して正しく評価し、見合った対価があること。生産者に敬意を払い、互いに誇らしく仕事をできること。アフリカで暮らし、生活する彼らの感覚を理解するには、あまりに共にする時間が短すぎるが、今こうして彼らの手がけたカカオを使ってチョコレートをつくり、皆さんに食べてもらう仕事をしているなかで、お客様に美味しいものをお届けして、豊かさを提案すると同時に、自分たちの上流にあるカカオ生産者さんたちも、幸せで恙無い暮らしをしてもらいたいと願っている。そのために、小さくてもいいから私たちができることを行動に移すことは意味のあることだと信じている。当時、カカオのワークショップに参加してくれた子どもたちは、今はもう成人している。何人かはカカオの仕事をしているのだろうか。今でもあのときの経験から、自身で収穫したカカオを調理している子もいるだろうか。

ガーナでのカカオ生産風景。発酵させたカカオ豆を天日乾燥している。

カカオのテロワールのこと

カカオ農園の話をしているが、日本ではカカオの樹などはほとんど見る機会もなく、甘美なチョコレートが、農作物からできるというイメージはしにくいかもしれない。大雑把に説明をすると、熱帯の植物であるカカオはラグビー状の果実を幹にたわわに実らせる。その果肉を収穫し、発酵させ、残った種の部分を乾燥させたものが、チョコレートの原料であるカカオ豆だ。そのカカオ豆を焙煎して香りを引き出し、砂糖や乳などの原料と混合し、粒子をきめ細かく整え、最後に長時間練り上げて香りを整えてできるのがチョコレートだ。

ベトナムの中部高原のカカオ畑。手入れが行き届いていて美しい。

カカオ豆も農作物である以上、ワインやコーヒーと同様、栽培される品種、土壌や気候などによる風味特性をもっている。ガーナをはじめとした西アフリカのカカオは、チョコレートらしい苦味とコクが特徴で、しっかりとした苦味はミルクのコクにも負けず、ミルクチョコレートにも仕立てるととてもバランスが良くなる。同じアフリカでも島国であるマダガスカル産のカカオはベリー系のフルーティな香味が素晴らしい。タブレットに仕上げると、まるでフランボワーズを練り込んでいるのではないかという果実感をもつ。カカオのルーツである中米の原種に近いカカオは、ガーナ産のものと対照的で苦味が少なく、クリーミーで、香りや酸味が強い。その中でも複雑な香りをもつベネズエラ豆、フローラルな印象のエクアドル豆などは、ブランド豆として世界中で重宝されている。

カカオ豆は色だけではなく、丸かったり尖っていたりゴツゴツしていたりと、系統によって見た目も異なる。

余談ではあるが、私がカカオの仕事に興味をもったのも、カカオのテロワール(生育地の地理、地勢、気候による風味特徴)の豊かさに驚きを感じたところからだった。喫茶店の街(と私が思っている)、岩手の盛岡で過ごしていた若い時分、珈琲と喫茶文化に強い興味をもち、珈琲店で勤めたり、書籍を漁ったりしながら、珈琲の学びを深めていた時代があった。当時はスペシャルティコーヒーという言葉が生まれ始めた時期。深めれば深めるほど、さまざまな新しい香味の珈琲と出会いがあり、驚きと喜び、発見のある毎日だった。そんななか、たまたま図書館で手に取った本にカカオの生産国の話とその製法、テロワールの話が載っており、スペシャルティコーヒーにも似たチョコレートの上流のカカオの世界の広がりに驚き、興味が湧き、あれよあれよとチョコレートの世界に足を突っ込むこととなったのだった。

マダガスカルでの生産風景。収穫したカカオの実を割り、中の果肉を取り出しているところ。

ベトナムで“よいカカオ”をつくる

テロワールといえば、アジアでもインドネシアやマレーシアを中心にたくさんのカカオ豆が栽培されている。しかし、中米やアフリカのブランド豆と比べて、注目されているとは言い難い。そのなかでも私は10年近く、ベトナムの中部高原のカカオ農園に足繁く通っている。たとえばカカオを求めてアフリカのさらにはその地方部へ行くと、とても物珍しい目で見られ、声をかけられ、一気に注目されるので落ち着いて歩けたものではないのだけれど、このアジアの片田舎では、国民性もあるのかもしれないが、皆同じ黄色人種、こちらを強く気にすることはなく、程よい気持ちで過ごすことができる。さらには、少数民族のお母さんに家の食事に誘ってもらったり、村の若者たちの宴会に混ぜてもらえたりと、土地の人びとが食べるものと同じものを飲み食いし、同じように朝の市場で買い物をして、その暮らしを感じることができる。カカオ旅の醍醐味の一つだ。

ベトナムに足を運ぶようになったのは、そこに住んでいた日本人の方から、まわりにカカオの木がたくさんあり、貧しいこの土地の地域活性化のために美味しいカカオをつくりたい、と相談を受けたことがきっかけだった。ちょうど前職のカカオ・チョコレートの開発の仕事に区切りをつけた時期で、時間だけはあったので、人情厚いその方の人柄にも惚れ、たびたび訪問するようになった。ふだん生産国ではモチベーションとして聞くことのない、“美味しいカカオをつくる”という言葉に惹かれてしまったのかもしれない。

上/ベトナムでお世話になっているカカオ農家のタムさん。ここのカカオから生まれる香ばしい味わいは、綺麗な農園管理と丁寧な栽培から。カカオの風味にも性格が現れる。

下/タムさんが、カカオを運ぶために若い時分に借金を叩いて買った、日本製の原付バイク。今でも現役でカカオを運んでいる。

発酵の沼をいく

ここ最近、私が取り組んでいるのが、カカオの発酵を深めること。

案外知られていないが、チョコレートは、風味をつくるうえで“発酵”という工程が極めて重要な食品である。発酵次第で、香りの深みが変わってくるのだ。訪問していたベトナムの中部高原の土地でつくられるカカオの香味は十分美味しいものではあったのだが、もう一歩深みが欲しいと考え、注目したのが「発酵」の行程。それまではある程度効率よく、それなりの品質になる発酵を現地の農家では行っていたが、もう少し特徴のある香味をつくりあげるために、また雑味を減らすために、発酵による品質向上の余地があると考えた。

マダガスカルのカカオの発酵風景。

ところが、いざトライしてみると、卓上の理論だけでは太刀打ちできず、トライアンドエラーの繰り返し。一筋縄ではいかず、完全に泥沼にハマってしまっている。失敗だらけで、もはや改良試験というよりは自分の勉強に近い。いまだに着地点がぼやけたままではあるが、苦労を通して、その発酵の重要性を身をもって感じている。

発酵に使う木箱や上から被せるバナナの葉などに付着している自然の酵母菌がカカオの発酵を進めてくれるため、私がやることといえば、収穫してもらったカカオの殻を割り、果肉を取り出し、木箱に入れること、そして温度や様子を観察しながら、良きタイミングでカカオの攪拌をさせていく。撹拌して空気を取り込ませることで、活動する微生物の種類が変わるので、このタイミングもまた難しい。甘酸っぱくて瑞々しいカカオの果肉は、徐々にワインのような発酵香をまといながら流れ落ち、さらに発酵が進むとお酢に変化していき、ツンとした香りがカカオ豆に残る。この決して心地よい香りとはいえない刺激臭が、カカオ農園らしさを一番感じさせてくれる香りだ。試験については、いまだに着地点がぼやけたままではあるが、発酵の大切さと可能性を、身をもって感じている。

ベトナム中部高原のカカオ豆。畑に通っていると、改めて、その色形、実のなり方など、不思議な植物だなと思う。

それにしてもカカオ豆の生産はとても大変な作業だなと、毎度感じる。

カカオの実は、赤、緑、黄色、紫など色がさまざま。また、品種によって熟す際に色も変化するため、収穫は経験も要するうえに、すべて手作業。割ってみると未熟、なんてことがあると、糖度が低くて発酵には使えない。さらに収穫した何百kgのカカオの実を発酵場に運ぶだけでも途方に暮れてしまう。さらには、1〜2cmくらいの分厚い殻を一つひとつ鉈で割って中身の果肉を取り出す作業を延々と続けるのは、いつも心が折れそうになる。1週間の発酵、そしてその後の1週間以上の天日乾燥。カカオ豆をつくるだけでも相当な手間暇がかかる。最近でこそ異常気象でのカカオの不作によってチョコレートの値段が上がっているが、それでもカカオ生産者が流す汗の量に対して、スーパーで売られている板チョコレート1枚の値段は安すぎるなと感じてしまう。

木箱に入れたカカオの果肉は、数日後には酵母菌の力で糖分がアルコールに変わる。果汁は微発泡し、果実酒のような甘く爽やかな香りに包まれる。

チョコレートの奥にある風景

チョコレートをつくることは、自分なりの“美味しさ”を追求することに他ならない。それと同時に、生産現場の苦労、暑さ、強烈な香り、強い日差し、疲れ、流す汗、雨と泥、土、自分が見た景色、肌に触れた空気を少しでも身をもって感じることで、味に反映されるものもあると信じている。

苦労だけではない、これまでカカオの旅をとおして、たくさんの優しさに出会ってきた。ガーナの田舎町の族長の屈託のない笑顔、マダガスカルで航空券をなくしたときに、ネットカフェのような場所で必死に助けてくれた若者の優しさ。エチオピアにて腹痛で寝込んだときに、土地のハーブを使ったお腹に優しい珈琲を振る舞ってくれた青年の真心。ジャワで道案内をしてくれ、別れ際に涙を流してくれたガタイの良いあんちゃん。ベトナムのバンメトートの安宿で長く滞在中に高熱にうなされたときは、宿のおばあちゃんが丁寧に看病してくれた。

人の優しさに触れて、心遣いや思いやりの気持ちを共有することで、さらにカカオの国の魅力を深めてくれている。きっとそれらの経験と記憶、感情が、自然とチョコレートの味に詰まっていくだろう。旅のエッセイを読むように、一片のチョコレートをゆっくり味わっていただきたいと思う。もしかしたら、その奥にいろんな景色が見えてくるかもしれない。

東京・蔵前にある〈蕪木〉の喫茶室。

Profile

蕪木祐介(かぶき・ゆうすけ)

福島生まれ。大学時代を過ごした岩手で喫茶文化に出合い、大学の研究でチョコレートにも興味をもつ。製菓会社でチョコレートづくりに携わった後、2016年より東京でコーヒーとチョコレートの喫茶室〈蕪木〉をはじめる。2018年、岩手・盛岡でコーヒーとチョコレートをいただける〈羅針盤〉も開店。著書には『チョコレートの手引』『珈琲の表現』(雷鳥社)、コーヒーの原木を探しにいく旅を記した冊子『珈琲の旅 Ethiopia』の制作も。

福島生まれ。大学時代を過ごした岩手で喫茶文化に出合い、大学の研究でチョコレートにも興味をもつ。製菓会社でチョコレートづくりに携わった後、2016年より東京でコーヒーとチョコレートの喫茶室〈蕪木〉をはじめる。2018年、岩手・盛岡でコーヒーとチョコレートをいただける〈羅針盤〉も開店。著書には『チョコレートの手引』『珈琲の表現』(雷鳥社)、コーヒーの原木を探しにいく旅を記した冊子『珈琲の旅 Ethiopia』の制作も。

Information

蕪木

東京・蔵前にある自家焙煎のコーヒーとチョコレートの店。工房が併設された店内の1階ではチョコレートやコーヒー豆を購入できて、2階の喫茶室ではコーヒー、チョコレート、酒類、チョコレートを使った季節のお菓子が愉しめる。

住所

-

Instagram

-

HP

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)