仕事や勉強の合間にチョコレートをパクリ。国産、外国産、ショコラティエがつくったものから、コンビニで買えるものまで、あらゆる種類のチョコレートが簡単に手に入る。 こんなふうにチョコレートが身近な存在になったのは、実は150年前のこと。長い間、チョコレートは飲み物で、貨幣で、薬だった……!? 今とは異なるかたちで、異なる意味をもっていたチョコレートの意外な姿をみていこう。

Text:Anna Hashimoto Illustration:Atsuya Yamazaki

1. 実は……飲み物だった?

チョコレートの原料といえばカカオ。その原産地とされているのが、中南米エリアだ。メキシコ湾岸に誕生したオルメカ文明(紀元前1250頃-紀元前後)では、「カカオ(カカウ)」という言葉が使われていたという記録が残る。カカオの生育エリアに繁栄していた古代メソアメリカのマヤ、オルメカ、アステカ文明では、カカオは現在のような固形のチョコレートとしてではなく、飲み物として存在していた。たとえば、15〜16世紀のメキシコ中央部で栄えていたアステカ帝国で飲用されていたカカオドリンクは次のようなもの。

巨石文化でも知られているオルメカ文明。写真はメキシコ・タバスコ州のラ・ベンタ遺跡で発見されたオルメカヘッド。

© Giovanni Rinaldi

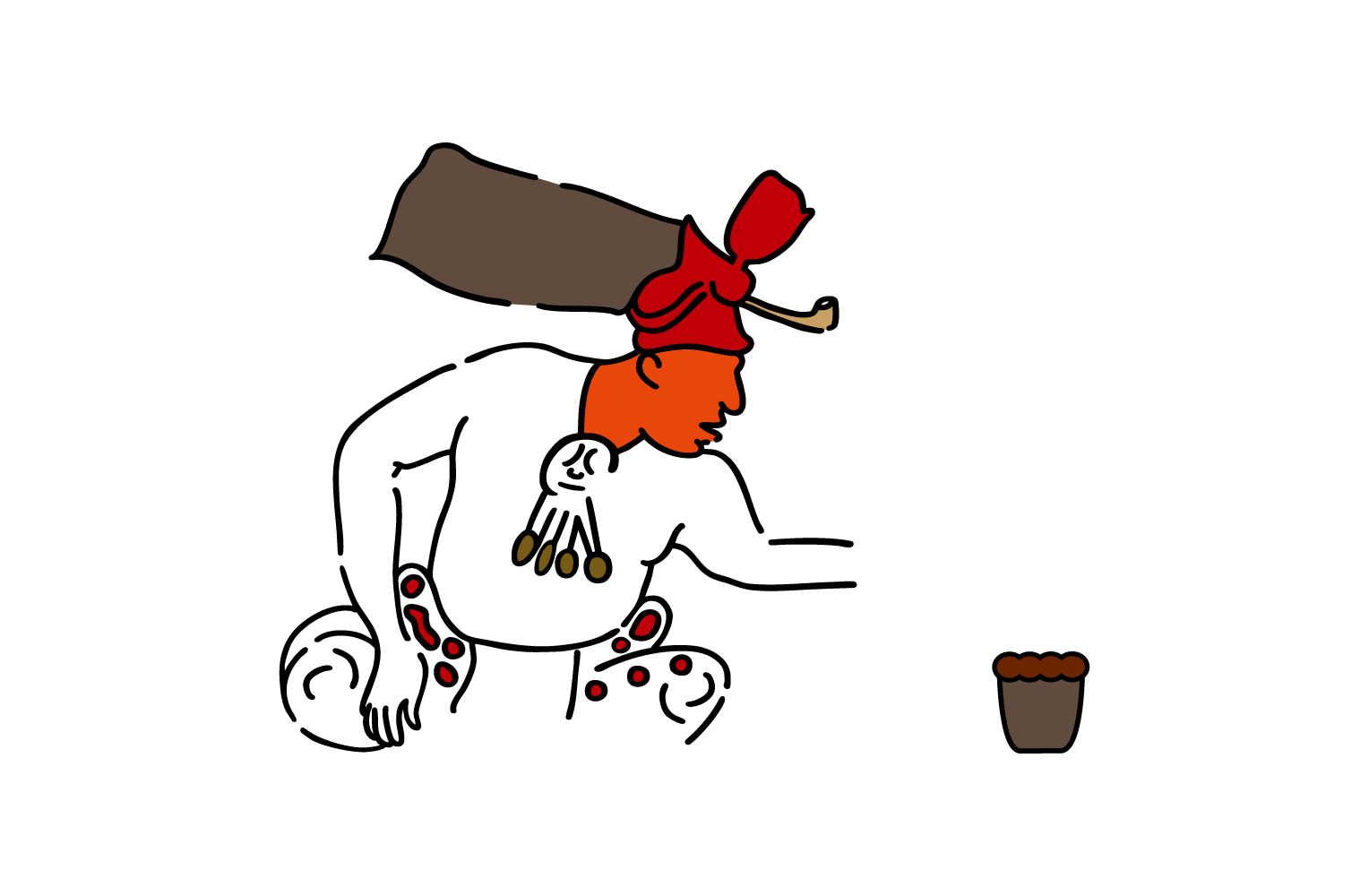

乾燥させたカカオ豆を煎って練り粉状にしたものに、水、トウモロコシの粉、唐辛子、アチョーテ(香辛料・着色料)を加えてドロドロに。高いところから注ぐことで、空気を含ませ泡立ててから飲まれていた。「カカワトル」と呼ばれていて、血のように赤いものも。唐辛子とアチョーテで赤に近づけているところから、アステカの王や貴族たちは、血を飲む代わりにカカワトルを飲んでいたのでいたのではないかと考えられている。よくよく見てみると、カカオの実は心臓のかたちにも似ているような気もしてくる。

© Narong Khueankaew

この飲み物が、アメリカ大陸の侵略者だった西洋人たちに伝わり、彼らの間でも瞬く間に大好評……とはいかず、最初は「不快な飲み物」として酷評する人もいた。16世紀半ばにスペイン経由でチョコレートがヨーロッパにもたらされて以来、はじめはメソアメリカふうのやり方で飲まれていたが、正式な調味料や道具を手に入れられない人たちや修道院が自分たちの好みに合うように手を加えていき、香辛料の代わりにハチミツ、砂糖などを代用してヨーロッパの人たちの味覚に合わせて変化させるとともに人気の飲み物になっていく。

現在のメキシコでも、カカオドリンク「チョコラテ」を飲む習慣がある。

2. 実は……世界初の食べるチョコをつくったのはイギリス人?

カカオ原産地のメソアメリカでも、欧州でも、長らく飲み物として親しまれていたチョコレート。そんなチョコレートが現在のような固形になったのは、1847年のイギリスでのこと。薬学の博士号をもつジョゼフ・フライが、ココアパウダー、砂糖、ココアバターをかき混ぜて型に流し込み、成形する製法を発明したのだ。そうして、彼のフライ社(J.S.Fry & Sons)から、食べるチョコレートが発売されることになる。ちなみにこの世界初の食べるチョコレートは画期的だったものの、現在の基準からすれば苦くて滑らかさに欠け、万人の嗜好をとらえることはできなかったそうだ。

それにしても、なぜ食べるチョコレートを発明したのが、欧州にカカオを持ち込んだスペインでもなく、グルメ大国フランスでもなく、イギリスだったのか? そしてカカオが欧州に渡ってからチョコレートが固まるまでに、なぜ300年以上もの時間が必要だったのか?

実はチョコレートの革命には、産業革命が関係ある。18、19世紀のイギリスは産業革命の真っ只中。1765年にイギリスのジェームズ・ワットが蒸気機関を改良したことで、イギリス産業の動力源はいち早く水力から蒸気に代わっていった。フライ社の工場でもカカオ豆の粉砕機に蒸気機関を取りつけて機械化したことで、生産性が向上。チョコレート生産を後押しした。

3. 実は……神への捧げ物だった?

古代メソアメリカでは、カカオは神聖な飲み物として扱われてきた。古代マヤ人は、生前に善良で宗教的な生活を送れば、死後の世界でチョコレートをいくらでも飲むことができると信じていて、死者はチョコレートを注ぐ壺とともに埋葬された。

ほかにも、誕生、成人、婚礼といった通過儀礼や、カカオの種まきや収穫の儀礼にもチョコレートはつきものだった。カカオ農園主たちは、カカオの神であり商業の神でもあった「エクチュアフ」に豊作を祈り、動物の生贄を捧げ、神官には実のついたカカオの枝を与えたという。ホンジュラスやグアテマラの一部の地域では、結婚の際に花婿が花嫁の家族にカカオ豆を贈る風習も残っている。

今も昔も、チョコレートは豊かさや幸福の象徴として、宗教的な意味合いを含んでいる。ちなみにカカオの学名である「テオブロマ・カカオ」には、ギリシア語で「神様(theos)の食べ物(broma)」という意味がある。

4. 実は……貨幣だった?

古代メソアメリカでは、カカオは神への贈り物として儀式で捧げられたり、王族、貴族や裕福な階級だけが口にすることができるものだったりした。たんなる食物以上の価値をもっていて、カカオ豆が貨幣として機能していた記録も残っている。アステカ帝国は、税や貢ぎ物としてカカオ豆を徴収し、首都テノチティトランには国中からカカオ豆が集められた。通貨にカカオ豆が選ばれたのは、交換にうってつけだったから。特定地域の産物で希少性があること。保存が利くこと。船や人力で運搬がしやすかったこと。そうした条件から、大陸全体で貨幣のように扱われた。

価値あるものとして交換されていた証拠に、偽金ならぬ「偽物のカカオ豆」がグアテマラ南部の遺跡(1世紀頃)から発見されている。カカオ豆の通貨としての単位は、ナワトル語で「カルガ(一荷)」。1カルガはカカオ豆2万4000粒だ。では、一粒にどのくらいの価値があったのか? たとえば1520年代のニカラグアでは、ウサギ1匹がカカオ10粒、奴隷1人が100粒で取り引きされていたという。

5. 実は……薬(媚薬・精力剤)だった?

コーヒーや紅茶などと同様に、カカオがヨーロッパに入ってきたときは、まず薬局や修道院で扱われた。滋養強壮に効果があり、胃腸の調子を整える、炎症を抑えるなどの薬効があると考えられていたのだ。原産地メソアメリカでも、昔からチョコレートは薬効性のある飲み物と考えられ、薬草と混ぜ合わせるなどして、さまざまな病気の治療に使われた。歯痛、喉の炎症、腹痛、解熱、毒消し、催乳など、あらゆる症状に効く万能薬として扱われていたのだ。

また、チョコレートは性的機能を増大する媚薬や精力剤としても考えられていた。フランス国王ルイ15世の愛人だったデュ・バリー夫人は男性たちにチョコレートを贈ったといわれ、女性遍歴で高名なイタリアの文人ジャコモ・カサノヴァはシャンパンの代わりにチョコレートを飲んでいると噂された。

現在、注目されているカカオの成分や効能としては以下のようなものがある。カカオポリフェノールには、抗酸化作用(疲労回復や動脈硬化予防)。テオブロミンには、幸せホルモンといわれるセロトニンへの働きかけ。カフェインには、覚醒作用やリラックス効果など。ほかにも、記憶や学習、認知症などにも関連するBDNF(脳由来神経栄養因子)の上昇にも作用しているのではないかといわれ、研究がつづけられている。

6. 実は……社交のアイテムだった?

かつて、コーヒーハウスと同じように、イギリスでは社交場としての役割を果たした「チョコレートハウス」なるものがあった。17世紀にチョコレートの産地であるジャマイカがイギリスの植民地となったことから、イギリスでもチョコレートが身近な存在となる。異国からやってきた飲み物への好奇心や、病気への効能・効果、健康によいなどの謳い文句に惹かれて、チョコレートハウスにはさまざまな人が集まった。宮廷や政府でしかるべき地位についている人がビジネスや政治について議論するようなクラブ的な性格をもつチョコレートハウスもあれば、売春婦や素性の知れない輩が集まる「悪の学校」と命名されるようなところもあった。

また、欧州にカカオを持ち込んだスペインでは、貴婦人たちの間でチョコレートパーティが催されていた。さらにスペインの王族が他の欧州の国の王族と婚姻関係が結ばれていくなかで、他国にもチョコレートの社交文化が広がっていった。

7. 実は……戦地の非常食だった?

戦地に赴く兵士たちにとって、チョコレートは携帯しやすい高カロリーな食品だった。第二次世界大戦中、英・ロウントリー社は、兵士への配給品としてビタミンを添加したチョコレートを製造。米・ハーシー社は「U.S. ARMY FIELD RATION D」と呼ばれる栄養価の高い非常用の配給食品を製造していた。

とくに後者の製造においては、ポケットに入れても溶けない、軽くて携帯しやすいといった実用性が重視されており、味は「茹でたジャガイモよりややマシな程度」に設定されていたとか。砂糖、オートミール、カカオバター、脱脂粉乳、人工香料、脚気予防のビタミンB1などが原料で、おそらく今のチョコレートのようにおいしいものではない。緊急時以外に食べてしまわないよう、あえてそうしたのかもしれない。そのほかにも、ハーシー社は熱帯地域でも溶けないチョコレートや、飛行任務用、海兵隊が難破したときの非常用など、さまざまな目的に合わせたチョコレートを開発した。チョコレートは嗜好品としてだけではなく、戦地での栄養補給としても食べられていたのだ。

8. 実は……発酵食品?

カカオ豆の乾燥や焙煎、粉砕などの前に、発酵過程があることはあまり知られていないかもしれない。

発酵は、カカオが栽培された農場や、地域内の共同で運営されている発酵場で行われることが多い。カカオを収穫したら、まずはカカオ豆(カカオパルプと種子)を取り出す。伝統的な方法は「ヒープ法」で、カカオ豆を地面に積み上げてバナナの葉などのシートで覆う方法だ。現在多いのは「ボックス法」という大量発酵に向いているやり方で、木箱に入れてシートなどで覆う。一定の時間が経ったら、箱から箱へと移動させていく。いずれにせよ、発酵を促すためにはほどよくかき混ぜて空気に触れさせることが重要。そうすることで、カカオ豆が均一に発酵する。

メカニズムとしては、まず酵母や乳酸菌が増殖してカカオパルプの糖分をエタノールや乳酸に変換。酵母は空気やバナナの葉、木箱などから自然に取り込まれる。この間に発酵熱が生じ、温度は50℃近くまで上昇して、パルプは溶けて液状になる。そのあとは、アルコールを栄養源として酢酸菌が増殖して酢酸が生成される。

つまり、カカオパルプの糖分が有機酸(乳酸、酢酸など酸性の性質をもつ化合物)に変わり、発酵熱が生まれる過程でカカオ豆の種子内部の成分が変化して、チョコレート特有の風味、食感、香りなどが生成されるのだ。発酵後、1〜2週間ほど天日に当てて乾燥してから、市場に流通させる。

9. 実は……カカオの実は幹になる?

カカオは植物のなかでも珍しく、木の幹に白い花をつけてそのまま実(カカオポッド)をつける。

このような植物は「幹生花」と呼ばれ、パパイヤやジャックフルーツもこの仲間に当たる。収穫期は年2回で、その時期は気候条件などで決まるため、地域によってバラバラだ。1本の木には20〜50個の実がなり、その実一つひとつには白くてヌルヌルとしたパルプに包まれたカカオ豆20〜50粒ほどが入っている。カカオの木は50年以上生きるものもあるが、20年を超えると生産量が落ちてくる。

カカオは直接日光に当たることを好まず、背丈の高い日陰をつくるほかの樹木(シェイドツリー)を必要とする。そのシェイドツリーが日除けや風除けの役割を果たし、さらには土に栄養分を供給している。カカオ栽培にとって、なくてはならない存在だ。

© yoganugraha

10. 実は……400種類以上の風味が存在する?

ワインにソムリエがいるように、チョコレートにもプロのテイスターがいる。

風味、香り、食感の微細な違いを感じ分けることができるのがプロ中のプロ。チョコレートの味を言語化するのに役に立つのが、フレーバーホイールという表だ。たとえば、イギリスのチョコレート専門家ドム・ラムジーが使うフレーバーホイールでは、フレーバーが野生系、スパイス系、ナッツ系、炭系、植物系、花系、果実系の7つの系統に分かれており、それぞれ、キノコ、バニラ、ヘーゼルナッツ、バナナ、バラ、松、コーヒーなど細かく4〜10の風味の表現がある。カビ、土、革など、食べ物とかけ離れているように思えるものも含まれていておもしろい。

チョコレートの風味は、カカオの品種に加えて、そのカカオが育った土の状態や気候、発酵や乾燥の仕方など、多くの条件や工程が影響して生まれている。原料がチョコレートメーカーに到着する前に決定づけられる要素も多い。メーカーは焙煎、粉砕、コンチング(精錬)などを通して、カカオ豆本来の個性と風味を引き出していくのだ。1990〜2000年代には、カカオ豆を産地で調達して一貫してチョコレートづくりをするBean to Bar(ビーントゥバー)の潮流も生まれてきた。チョコレートの深淵なる世界はまだまだつづいていきそうだ。

参考文献

『チョコレートの世界史』 武田尚子/著 中央公論新社(2010)

『チョコレートの歴史物語』 サラ・モス/著 原書房(2013)

『チョコレートの博物誌』 加藤由基雄/著 小学館(1996)

『チョコレートの本』 ティ-タイム・ブックス編集部/編 晶文社(1998)

『CHOCOLATE』 ドム・ラムジー/著 東京書籍(2017)

『カカオ豆の発酵と微生物について』 大西章博/著(2022)

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)