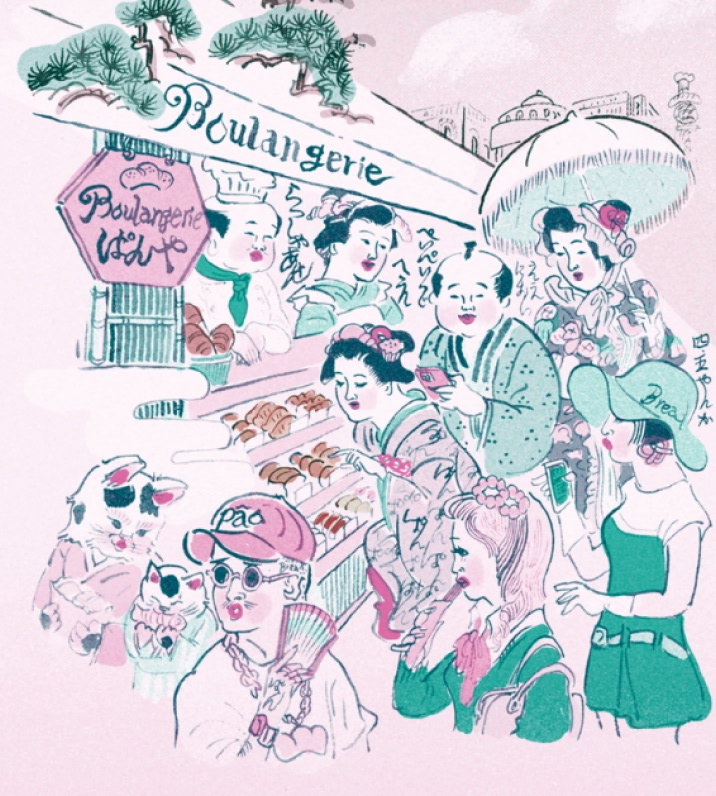

相次ぐ震災などの現場で目を引くのは、支援物資として届けられるパン。その裏には、被災しながらもパンを焼きつづける人たちがいた。彼らの想いと、非常時にこそ見えてくるパンがもつ力とは?

Index

5 min read

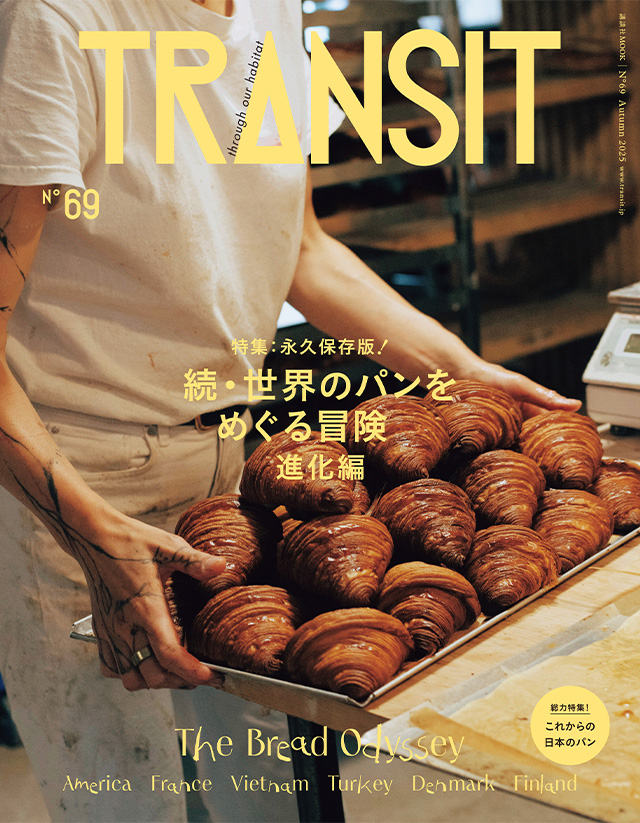

敷島製パン株式会社

敷島製パンによる食糧支援の歴史は、1923年の関東大震災にまでさかのぼる。

地震のしらせを受けた同社は、食パンとコッペパンを軍艦にのせて現地に届けた。以来、伊勢湾台風、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、そして能登半島地震と、災害が起きるたびに、被災地にパンを届けてきた。

なかでも東日本大震災では、発災の翌日から中部・関西の工場をフル稼働させ、約1カ月間で150万個近いパンを供給。熊本地震では、九州に拠点をもっていなかったため、被災地に比較的近い中部以西の工場で増産体制を整え、約17万個のパンを届けた。

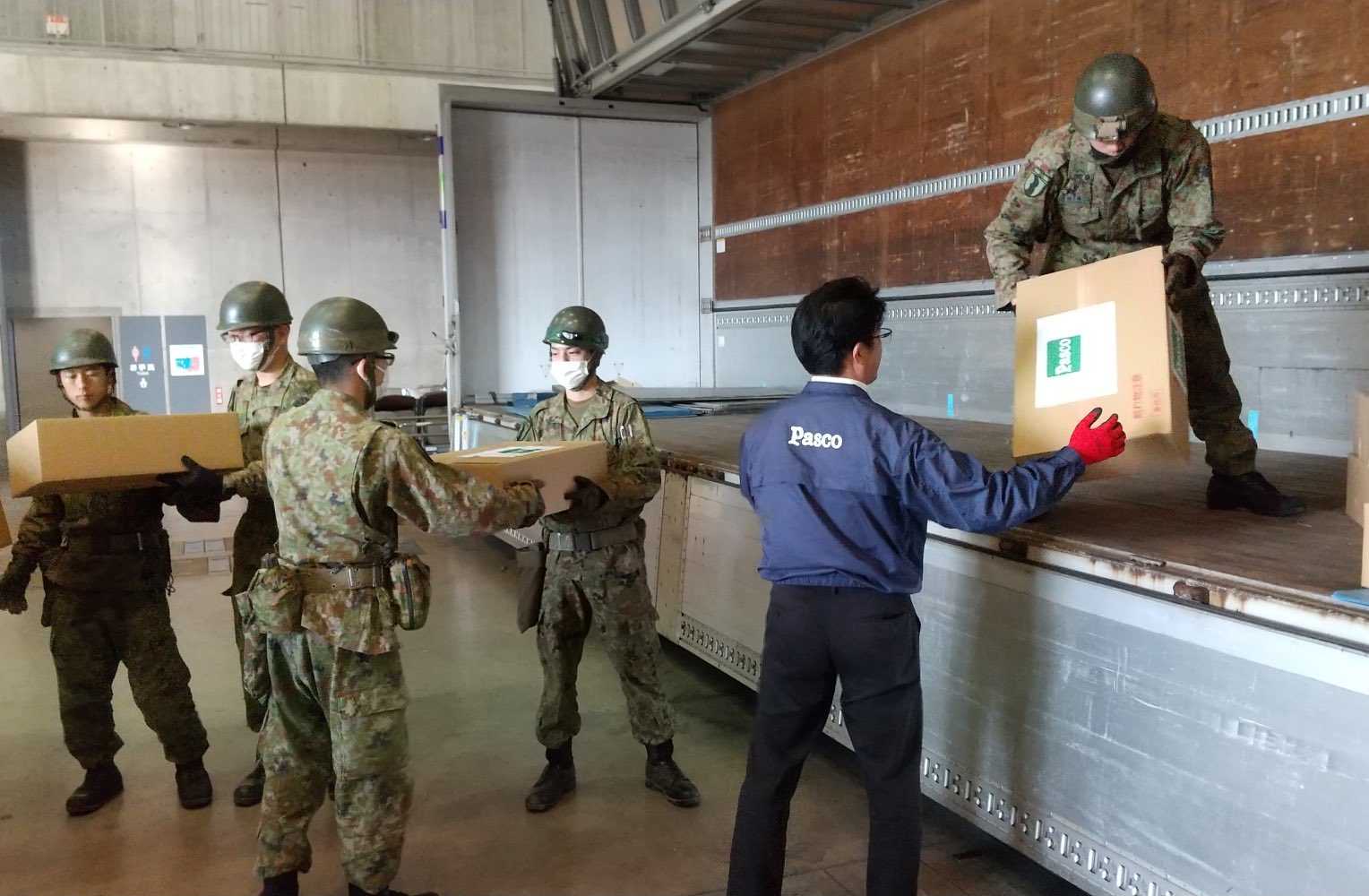

各製パン会社から能登に届けられた緊急支援物資。

© 令和6年能登半島地震アーカイブ(提供者:石川県)/CC BY-NC-SA

こうした過去の災害の経験が積み重なり、迅速に対応できる体制づくりが磨かれてきた。生産工場は各地方に分散し、24時間365日体制で稼働。そのため、もしどこかの工場が被災しても、ほかの拠点でフォローすることができる。また、同社が加盟している日本パン工業会としても業界全体で国からの食糧供給要請に応じる体制を構築しているため、不測の事態が起きてもスムーズに対応できるという。

被災地で扱いやすいようにと、プラスチック製のパン箱ではなく、段ボールで発送された。

© 敷島製パン株式会社

また、届けるパンの種類にも工夫がある。「菓子パンや惣菜パンが多いのは、調理を必要とせず、個包装でそのまま食べられるから。そのうえで、製造ラインが重ならず、大量生産しやすい種類を優先しています」と広報担当者。また、主力商品のひとつである「ロングライフブレッドシリーズ」は、賞味期限が製造日から55日以上と長期保存が可能で、非常食にも重宝されている。

届けられたパンを運ぶ敷島製パン社員と自衛隊の人たち。

© 敷島製パン株式会社

そうした支援活動の根底にあるのは、社員たちの想い。「パンは国内の食のインフラのひとつ。だからこそ、私たちには供給責任があるという自覚を、社員一人ひとりがもっているんです。ですから、災害時に限らず、いかに安定して供給できるかという責任を常に感じています」と担当者。

地震や豪雨災害の復興を目指す「Pasco熊本県プロジェクト」では商品売上の一部が熊本県に寄付された。

© 敷島製パン株式会社

そもそも同社が創業したきっかけも、第一次世界大戦後に起きた食糧難だった。

創業者・盛田善平の “食糧難に苦しむ人びとを救いたい”という想いから始まった。“社会のために” という原点は今も経営理念として掲げられ、社員の意識に根づいている。

Information

敷島製パン

愛知県名古屋市に本社を構える、1920年創業の製パン会社。 自社ブランド〈Pasco〉で知られ、主力商品に「超熟」シリーズなど。関東、中部、関西を中心に、 グループ企業含め全国12の製造工場を展開。

-

HP

-

Instagram

-

X

白石食品工業株式会社

2011年3月11日、東日本大震災の発生からほどなくして、当時の社長・白石茂から発せられたのは、「地域のために、パンの供給体制を整えなさい」というひと声だった。その指示からわずか3日間で、在庫分を含めた約30万個ものパンを岩手、宮城の被災地に届けた。

東日本大震災後、工場に駆けつけた最低限の人数でコッペパンの製造にあたった。

© 白石食品工業株式会社

仙台と盛岡にある製造工場は、停電と断水で工場は機能が停止。電話も繫がらない状態がつづいた。それでも、地元の企業などと連携を図りながら、手探り状態で稼働への準備を進めた。再開させたのは、地震から4日後だった。

工場に残っていた生地を撤去する様子。

© 白石食品工業株式会社

設備環境や原料、包材が限られるなかでまず作られたのはコッペパン。「製品表示のシールも必要最低限で。とにかく、作れるものを必要な人に届けることを第一に考えました」と当時の状況を知る大久保勲さん。出勤することができた社員が団結して作業にあたり、“がんばれ!いわて”のメッセージをシールに印字してパンを送り出した。

当時のコッペパンの製造現場。稼働したのは1ラインだけ。

© 白石食品工業株式会社

当時、営業本部・営業企画課だった小田原謙治さんは、実際に避難所でパンを受け取る人の姿や、積み上がるパンの箱を目の当たりにした。そこで、パンがもつ力を感じさせられたという。「子どもからお年寄りまで、どんな人にも受け入れてもらえる存在なんだと再認識して。とくに非常時は、たんなる食料品の枠を越えて、命を繫ぐ “普遍的な食” としての力が備わっている。だからこそ、製パン会社として、どんな局面でもパンを届けたいと思っています」

Information

白石食品工業

岩手県盛岡市に本社を置き、東北6県を主な販売エリアとする製パン会社。〈シライシパン〉 のブランド名で親しまれ、200種類 以上の商品を展開する。

-

HP

-

Instagram

-

X

ラポール デュ パン

2024年元日、石川県能登半島を襲った地震。被害を受けた輪島の町でいち早く営業を再開したベーカリーが、輪島出身の鹿島芳朗さんが営む〈ラポール デュ パン〉だ。「レストランを営む同級生が『ピザ焼こうかな』って言い出したんです。断水していたけど、給水所の水を使えるって。やってみたら、本当に焼けたんです。そこで自分にもできることがあると気づかされて、再開へ動き出しました」

被害を受けた輪島の名所・朝市通り。

© 令和6年能登半島地震アーカイブ(提供者:石川県)

営業を再開したのは震災から1カ月半後だった。厳しい北陸の冬空の下、給水所にできた列に並んで確保した水と年末に入荷していた限られた材料で焼き上げたのは、あんパンや食パン、バターロールなどシンプルなもの。「思い通りの仕上がりにはならなかったけど、パンを焼く香りが『落ち着く』って喜んでくれました」と鹿島さん。

タンクに詰めた水で調理を行った。

© ラポール デュ パン

当時は缶詰やレトルト食品などの非常食に支えられながら過ごしていた鹿島さん。そんな状況下で営業を再開するなか、感じることもあったという。「支援物資は本当にありがたくて、それがなかったら生活すら成り立たなかった。でも、先行きの見えない非日常の生活に不安や疲労を感じることもあって……。自分のお金で好きなパンを買う行為は、実は当たり前じゃなくて、日常を取り戻す第一歩だと感じたんです。だからこそ、輪島でパンを焼くことに意味がありますし、これからもつづけたいと思っています」

お店を切り盛りする鹿島芳朗さんと妻の美江さん。

© ラポール デュ パン

Information

ラポール デュ パン

石川県輪島市で2015年に開業したブーランジェリー。店名の由来はフランス語で「人とのつながり」から。バゲットやクロワッサン、食パンが人気商品。

営業時間

定休日

-

HP

-

Instagram

-

X

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)