日本最古級のパン店創業、

横浜でパン作りが栄える

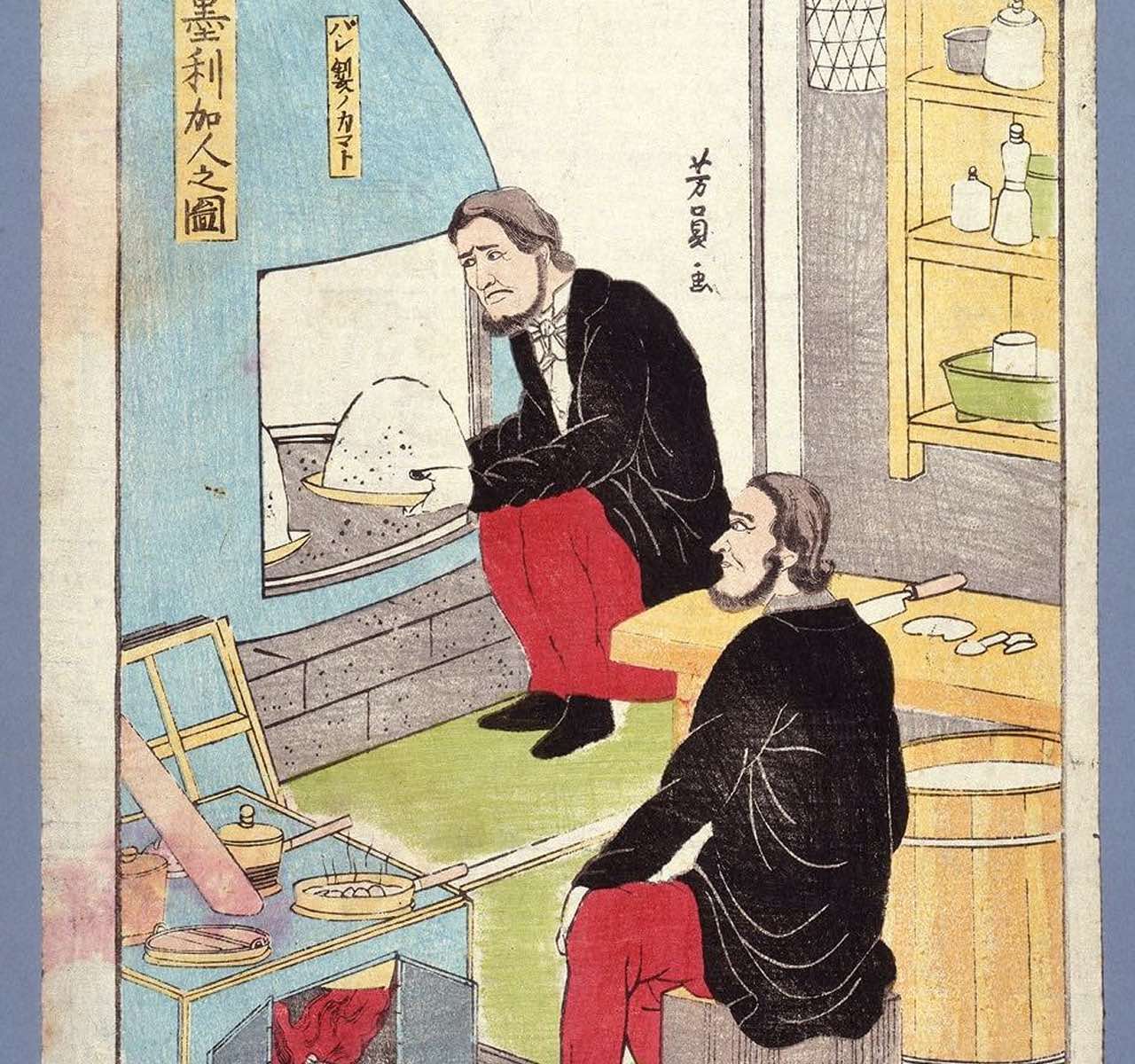

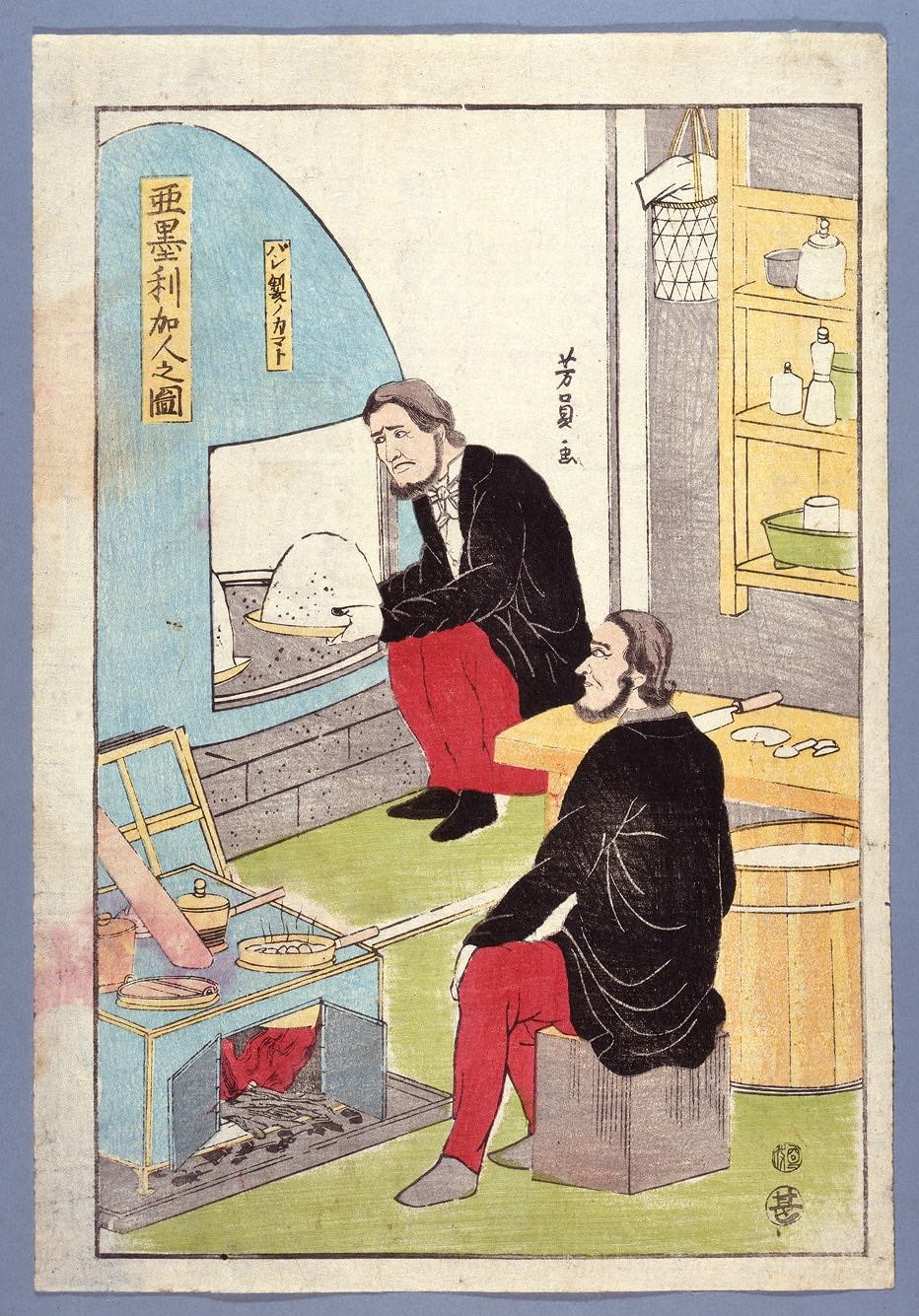

日本で初めて本格的にパン作りが行われるようになったのは、横浜の外国人居留地。西洋料理の草分けとして知られる東京上野の精養軒ホテルをはじめ、当時増えつづけていた西洋料理店も、横浜で修業したパン職人を雇っていたとされる。

日本にいわゆる「パン」がやってきたのは、室町時代のこと。それからパンはどのように日本で広まっていったのだろうか。そのターニングポイントをおさえていくと見えてきたのは、江戸、明治、大正から昭和にかけての、日本の西洋化、近代化社会の変遷そのものだった。

日本にパンがやってきたのは室町時代末期のこと。ポルトガル人によって、鉄砲やキリスト教とともに西洋のパンが伝来した。日本で定着している「パン」という言葉も、ポルトガル語の「pão(パオン)」由来している。

1549年

ザビエル来日。その後、長崎や平戸でパンが広まる

江戸時代は、鎖国政策やキリスト教弾圧によって、西洋のパン文化は大衆には広がらなかった。ただ幕末になると、保存性と携帯性の高いパンが戦場の食事に向いているとして、一時注目される。当時の代官であり、後の日本軍陸海軍の創始者である江川太郎左衛門が、兵糧としてパンを製造したといわれている。

1639年

鎖国政策でポルトガル船の来航を禁止。キリスト教が弾圧されパン食は衰退

1842年

江川太郎左衛門が兵糧として初の国産パンを製造

1858年

日米修好通商条約に調印

1859年

横浜、 長崎、 函館が開港 (その後、1868年に神戸が開港)

1860年

内海兵吉、 フランス人にパンの製法を習う

1864年

長崎の大浦天主堂で、 キリスト教とパン食が広まる

1866年

福沢諭吉、 著書 『西洋事情』 でパン食文化を紹介

1867年

大政奉還、 内外情勢の緊迫により兵糧パンが登場。イギリス人によるヨコハマベーカリー (現 ・ ウチキパン) 創業、食パンを製造

日本で初めて本格的にパン作りが行われるようになったのは、横浜の外国人居留地。西洋料理の草分けとして知られる東京上野の精養軒ホテルをはじめ、当時増えつづけていた西洋料理店も、横浜で修業したパン職人を雇っていたとされる。

1867年に創業した日本初のパン店ヨコハマベーカリー(現・ウチキパン)の様子。

© 横浜開港資料館蔵

日本におけるパンの状況が大きく変わったのは、明治維新からだ。政府が衣・食・住の西洋化を啓蒙するようになる。天皇自ら肉を食べてみせるパフォーマンスも奏功し、肉を含む洋食とパンの存在が徐々に広まっていった。

日本の街にパン店ができはじめたのも、幕末から明治維新後のこと。江戸時代最後の年となる1867年には、イギリス人による日本初のパン店であるヨコハマベーカリー(現・ウチキパン)が誕生。1868年に明治時代をむかえ、翌年の1869年には、日本人による初のパン店として文英堂(現・木村屋總本店)が創業、あんパンやジャムパンなど日本人の嗜好に合うパンを開発し評判を呼んだ。

さらに、幕末期に注目されていた兵糧としてのパンも、引き続き需要が高まる。米と違って炊飯する必要がないパン(主に乾パン)は、明治時代におきた日露戦争から本格的に日本軍に活用されるようになり、日清戦争や2つの世界大戦では多くの兵士のエネルギー源となった。

1869年

初代木村安兵衛 ・ 二代目英三郎が文英堂(現 ・木村屋總本店) 創業。上野で文明軒創業

築地に外国人居留地があったことから、銀座には文英堂(現・木村屋總本店)をはじめパン店や西洋料理店が軒を連ねた。文英堂のあんパンは、パンを敬遠していた 日本人の食指が動くきっかけに。

明治初期の銀座木村屋。

© 木村屋總本店

1870年

築地で蔦本パン店、 両国で松村鉄之助パン店創業

1872年

政府が西洋式の官制を確立、 衣・食・住の西洋化始まる。北海道で国営の製粉工場が操業開始。海軍がパン食を採用。築地で精養軒ホテル創業、パンの販売も

明治時代の銀座を描いた「銀座通煉瓦造鉄道馬車往復図」。

1873年

キリスト教解禁

1874年

築地でフランス系スイス人カール ・ ヘスによるチャリ舎創業

1874年、木村屋總本店が米と麴と水から作られた酒種で発明した、初の日本オリジナルパン。明治天皇に献上されたことでその名が知られるようになった。

© 木村屋總本店

1877年

第一回内国勧業博覧会でパンが出品される。陸軍がパン食を採用。東京・森下で名花堂 (現・カトレア) 創業

1880年

自由民権運動が盛んに

1883年

鹿鳴館竣工、東京に食パン卸金田屋創業

1886年

日本橋で三河屋パン店創業。この頃、パンを弁当とする習慣が生まれる

1888年

フランス人のぺトロ・レイが小石川教会附属の学校の製パン部(現 ・関口フランスパン)を設置、フランスパンの市販を開始

1889年

大日本帝国憲法発布。横浜で富田屋パン店創業、フランスパンを製造

1890年

米騒動で食パンが代替食として注目される

1894年

日清戦争勃発(〜1895) 。有力パン業者は兵糧パンの製造に注力するように

1896年

パン業界も交えた運動により菓子税廃止

1897年

あんパンが全国的に広まる

1899年

日米修好通商条約改定、 関税の引き上げ

1900年

館林製粉株式会社(現・日清製粉)創立

1901年

横浜で新力本店創業、東京・本郷で中村屋創業

1903年

製パン製菓原材料品店明治屋設立

1904年

日露戦争勃発(〜1905)

中村屋の創業者夫妻がシュークリームのおいしさに感銘を受け、1904年に開発。当初は切れ目が入ったグ ローブ型ではなく、切れ目のない半円状であった。

1905年

神戸で藤井パン (現 ・ドンク) 創業

1907年

アメリカで金融恐慌発生

1911年

関税自主権回復。この頃、コーヒー・ カフェーブーム発生

1913年

京都で進々堂創業

チョココロネは、実は日本発祥。フランス語で「角」を意味する「コルヌ」が語源。経緯は不明だが、明治時代からあったといわれている。

1914年

第一次世界大戦勃発 (〜1916)

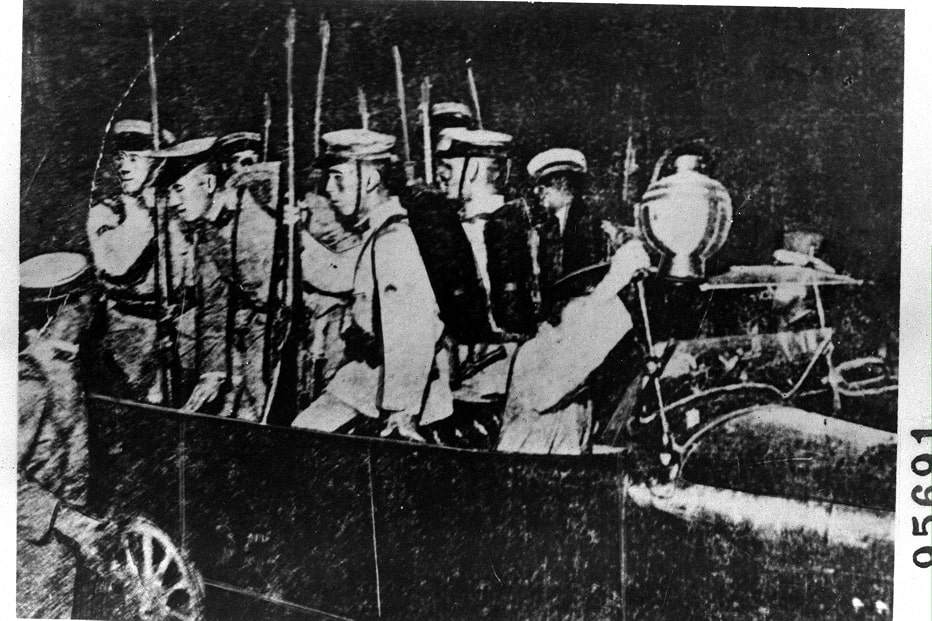

1918年

米騒動発生、神戸屋創業

2度の米騒動は、それまであくまで嗜好品として楽しまれていたパンに主食としての米飯の代替品という新たな価値を与えた。とくに2度目の米騒動は 1918年、大戦景気によりパンが広まった後に発生したため、そのムードをよりいっそう強めることになる。

1918年の米騒動で出動する鎮圧部隊。

出動は全国で延べ9万人を超えた。

1920年

敷島製パン創業

1922年

名古屋で金城軒(現・フジパン株式会社)創業

1923年

関東大震災発生

1924年

神戸でフロインドリーブ創業

あらゆる業者が和洋折衷食を模索していたため諸説あるが、1927年に当時の名花堂2代目が「具の入ったパンをカツレツのように揚げた」パンを作ったのが、カレーパンの始まりとされている。

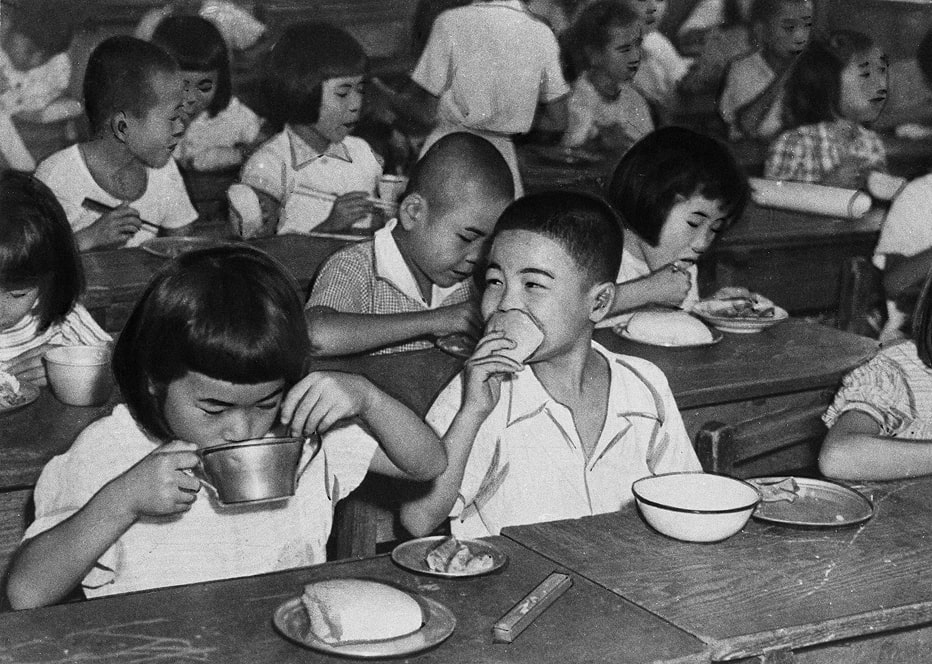

第二次世界大戦後は、日本でイーストが普及して、ふわふわのパンが実現。アメリカによる小麦粉の配給制度も手伝って、安価なコッペパンが学校給食での提供によって広く食べられるようになり、配給された小麦粉でパンを作る「委託加工所」として製パン会社の創業ラッシュが起こった。現在につづく大手製パン会社も、この頃に多く生まれている。

このように、パンはその保存性の高さという性質に加えて、西洋文化への憧れ、社会情勢の変化など、当時の社会の影響を受けて私たちの日本人の食生活に欠かせない存在となっていったのだ。

1932年

神戸でフロイン堂創業

1939年

第二次世界大戦勃発 (〜1945)

1930年代に東京や神戸で類似のパンが作られていた記録がある。関西では「サンライズ」と呼ばれたり、広島には紡錘形のものがあったりと地域差がある。

1946年

アメリカ進駐軍が小麦粉を放出、パンの切符配給制開始

1919年、敗戦した日本にアメリカは小麦を配給。学校給食でパン食が始まり、多くの人びとにとってよりパンが身近なものになった。安価に製造できるコッペパンの発明も普及にひと役買ったといえる。

学校給食でパンを食べる学童たち。1950年9月撮影。

1948年

千葉で山崎製パン所(現・山崎製パン)、広島でタカキのパン(現・アンデルセングループ)創業