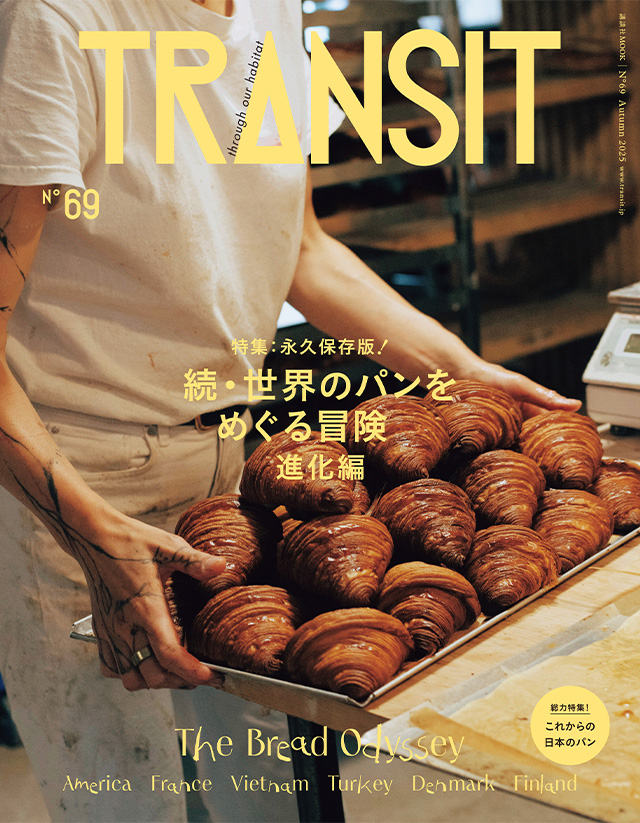

明治の文明開花以降、パン食が巷に広がり、「町のパン屋さん」が生まれていった日本。

昭和後期になると本格的なフランスパンの製法が日本に伝わって、名店と呼ばれるパン店が続々と誕生。その後も、国産小麦の使用にこだわったり、自家培養酵母でパンをつくったり、高加水の製法を追求したりと、日本ならではのパンのムーヴメントが起きてきた。

その潮流とともに、全国のパン店の一例を取り上げつつ、日本のパンの多様化をみてみよう。

Text:TRANSIT Illustration:Inunko

Index

5 min read

それぞれのスタイルで花ひらく、日本のパン職人。

日本で、店舗の中に厨房をもつ小規模な「リテールベーカリー」のスタイルが定着するようになっていったのが、1980年代のこと。それぞれの店主が独自のレシピや製法を追求するようになり、日本のパンは多様化していった。

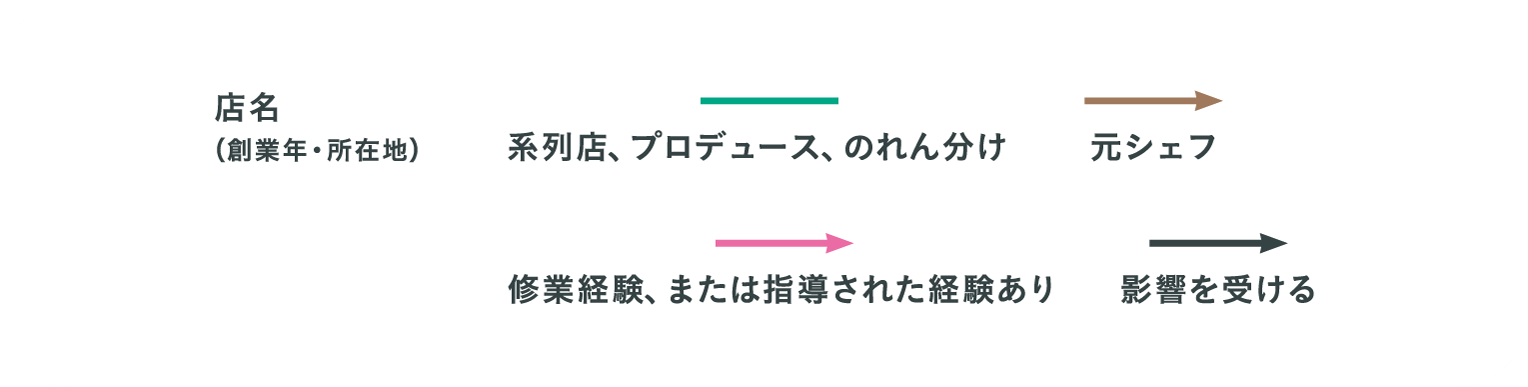

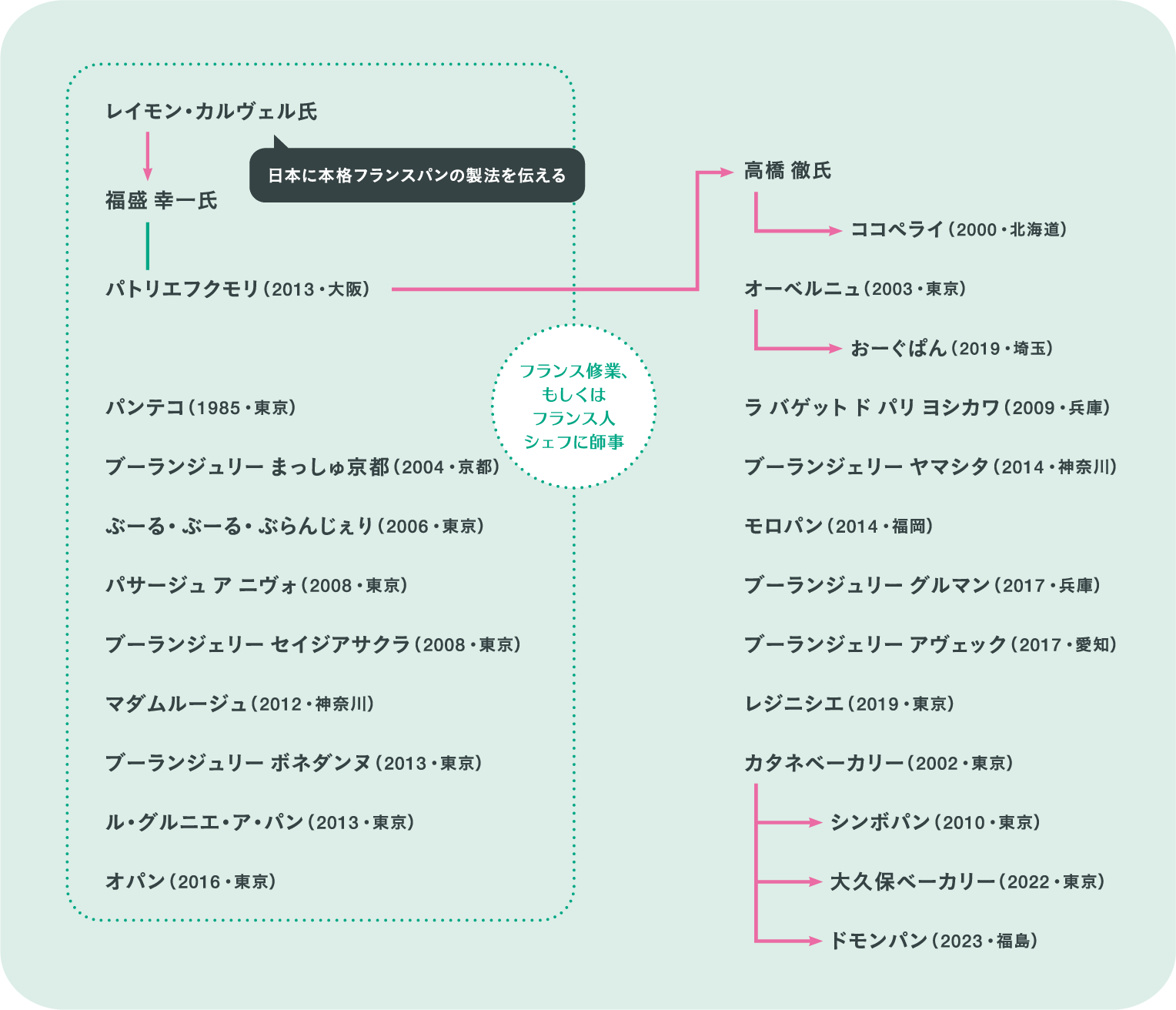

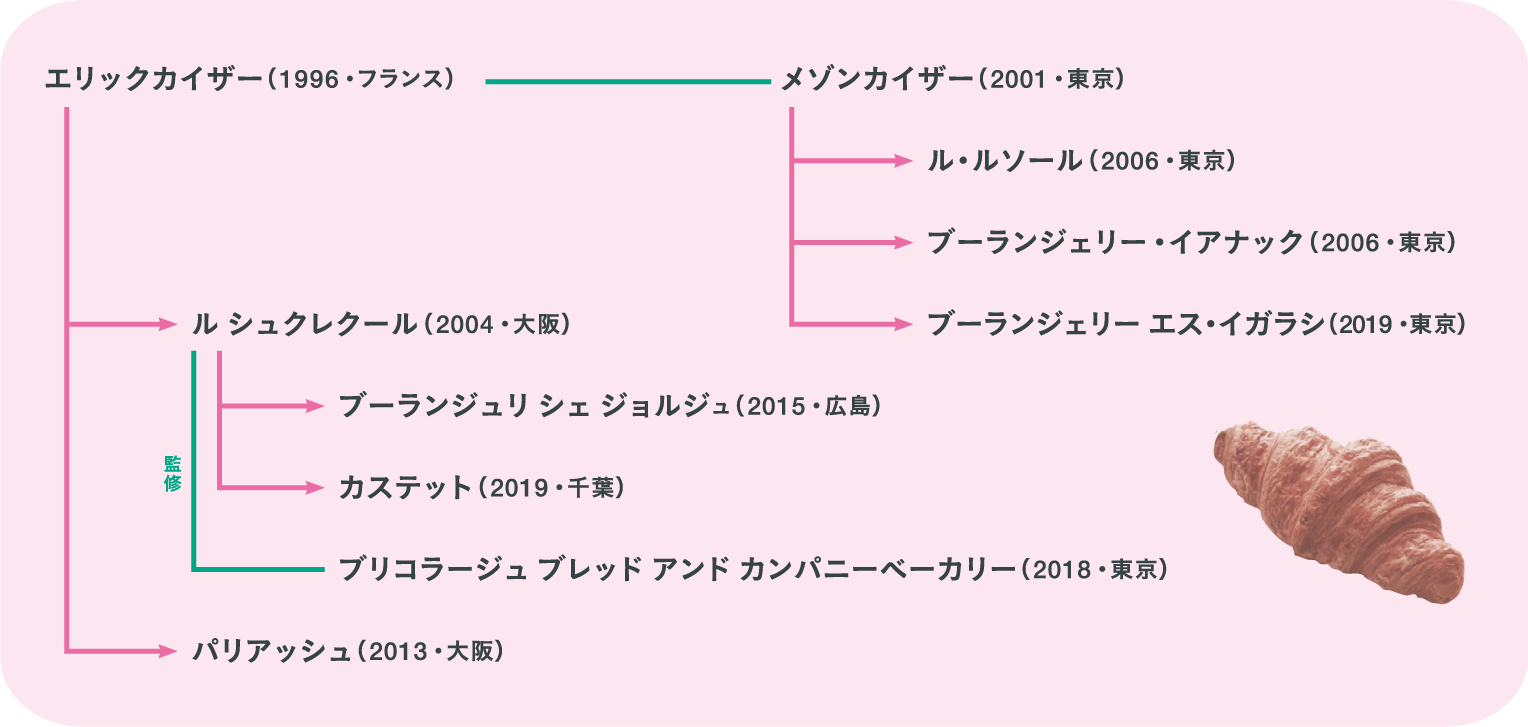

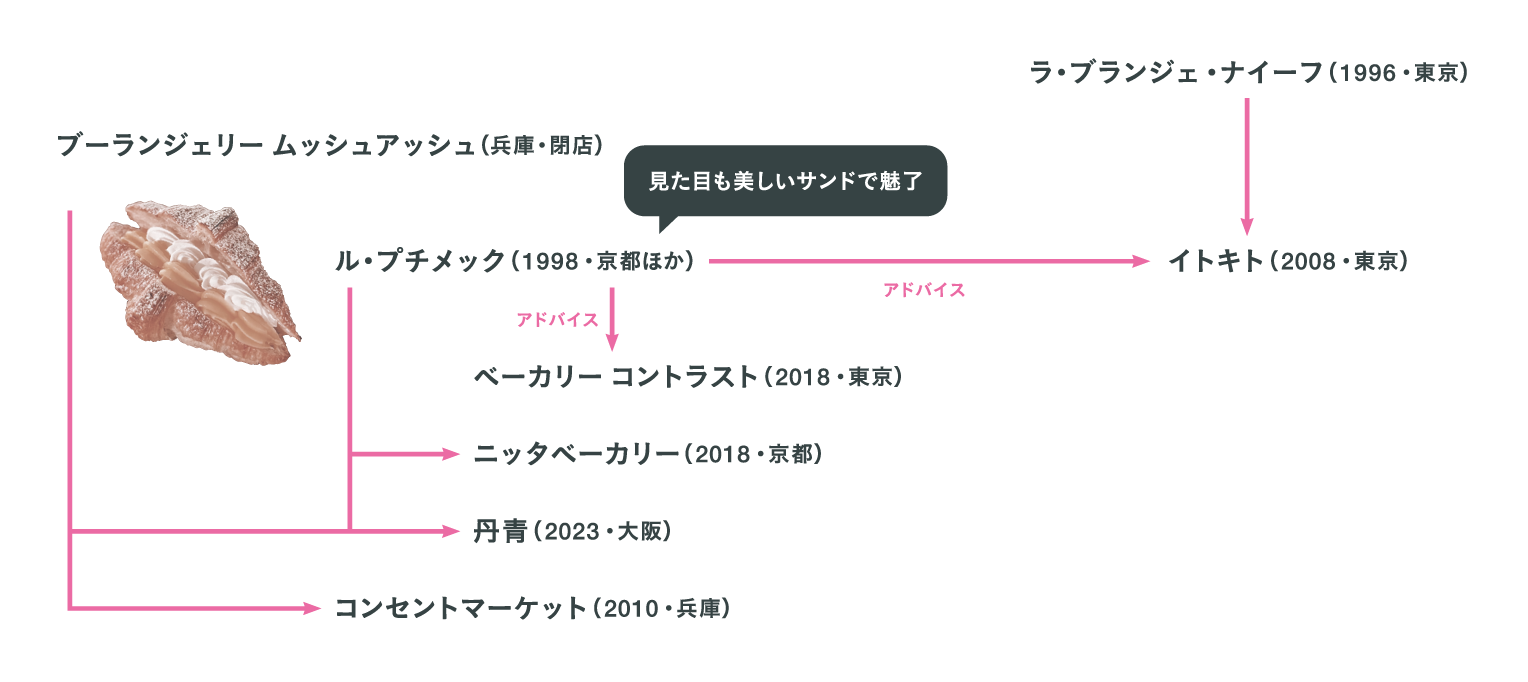

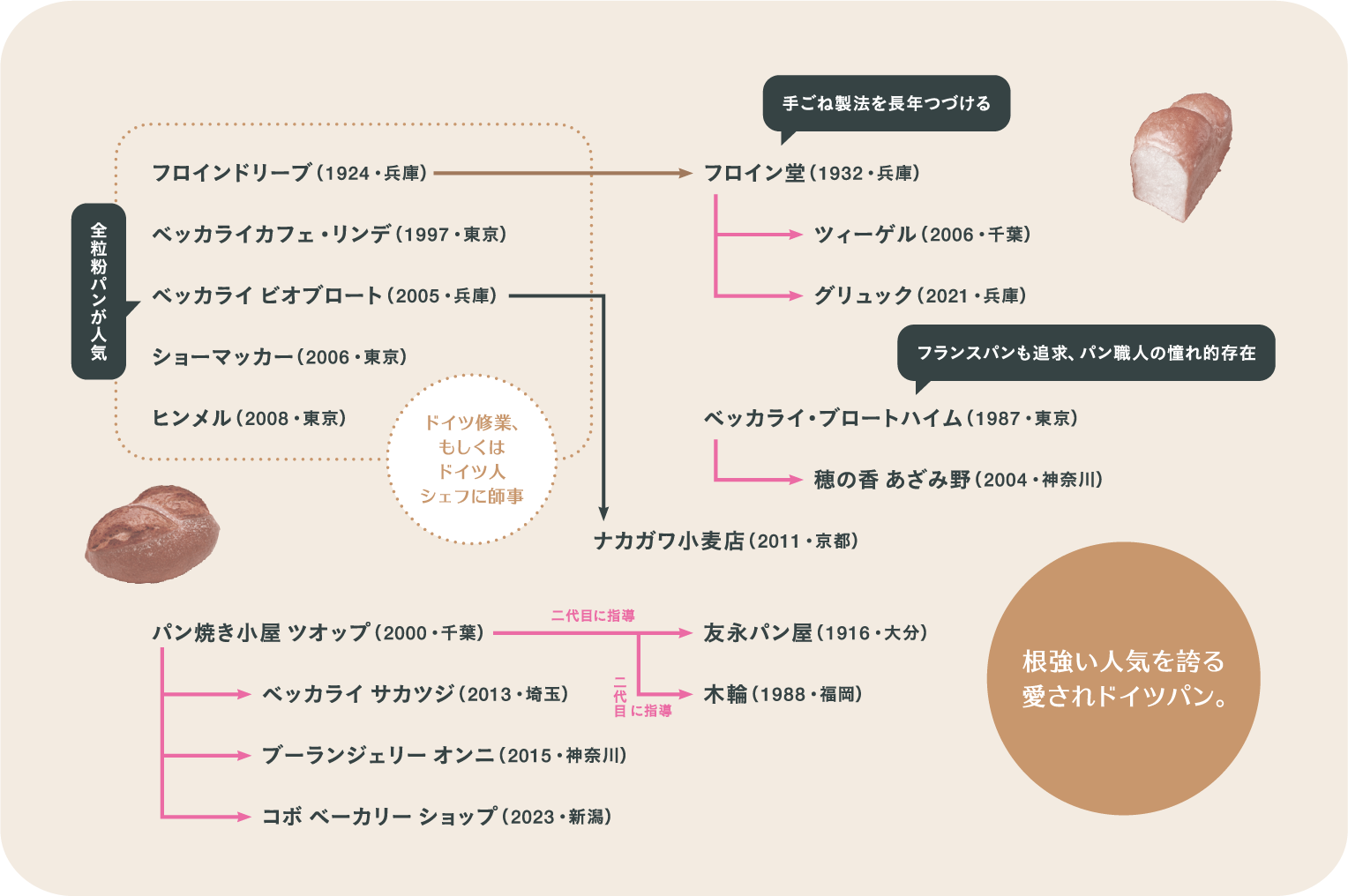

1954年、フランスパンの神様と呼ばれるレイモン・カルヴェル氏が来日し、多くのパン職人にとっての指針となった。以降はフランスで修業したりフランス人シェフに教えを請うパン職人が増える。フランスの〈エリック・カイザー〉の日本ブランドの〈メゾン・カイザー〉など、製法だけでなく素材までフランス産にこだわる店も登場。また、レストランやホテルのベーカリー部門も優秀な人材の輩出に貢献。フランスだけでなく、ドイツのシェフとも交流の歴史が深い。

2000年代以降は、日本人の嗜好に合う旨みともっちり感を引き出したパンや、本場の味を守りつつ日本人の舌になじむ総菜パンを作る店、地産地消を目指す店、自家培養酵母を駆使する店などそれぞれの美学を打ち出す店が次々と誕生した。

日本でパン職人になるには、まずはどこかの店で修業してから独立するのが一般的。そのため、修業先の哲学は弟子に受け継がれるわけだが、必ずしもそのスタイル・味をそっくり継承せず、その職人独自の考えで新たな味が生まれることも多い。一つの店だけでなく複数の店を経験してから独立している職人も少なくない。そうしていくつもの流派が生まれ、独特な日本のパン食文化が花開いたのだ。「パン屋さん」という言葉の裏には、歴史の連なりや職人たちの努力、そしてさらに豊かな未来がある。パンの名店の系譜は、これからも広がりつづける。

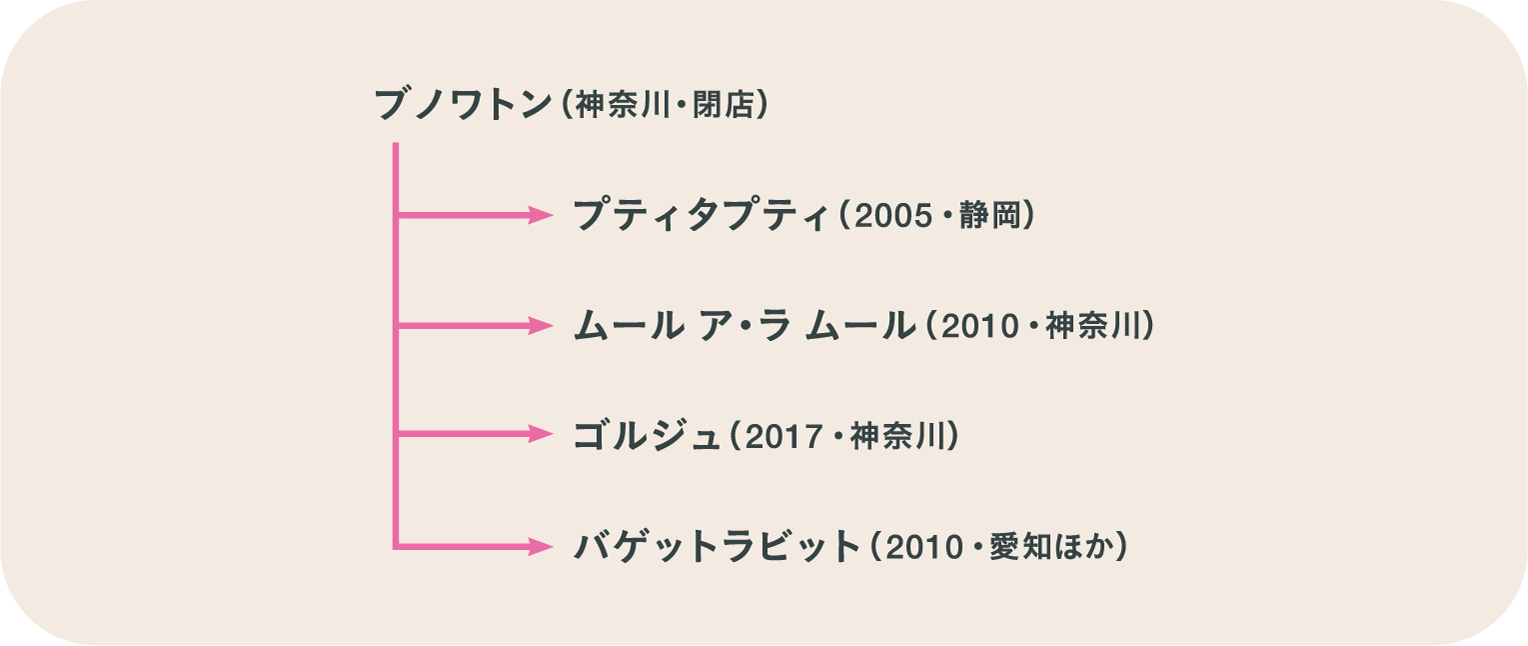

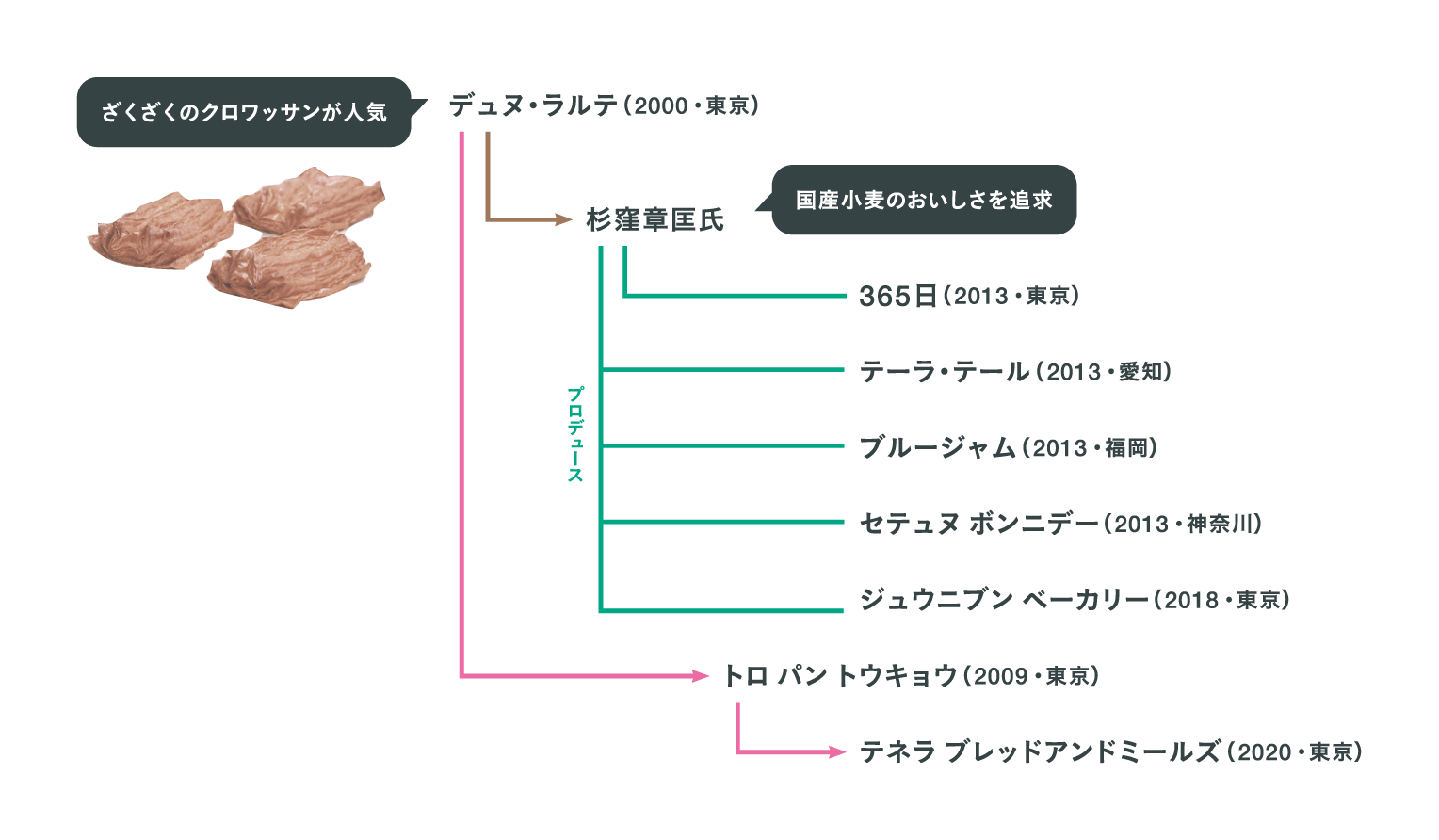

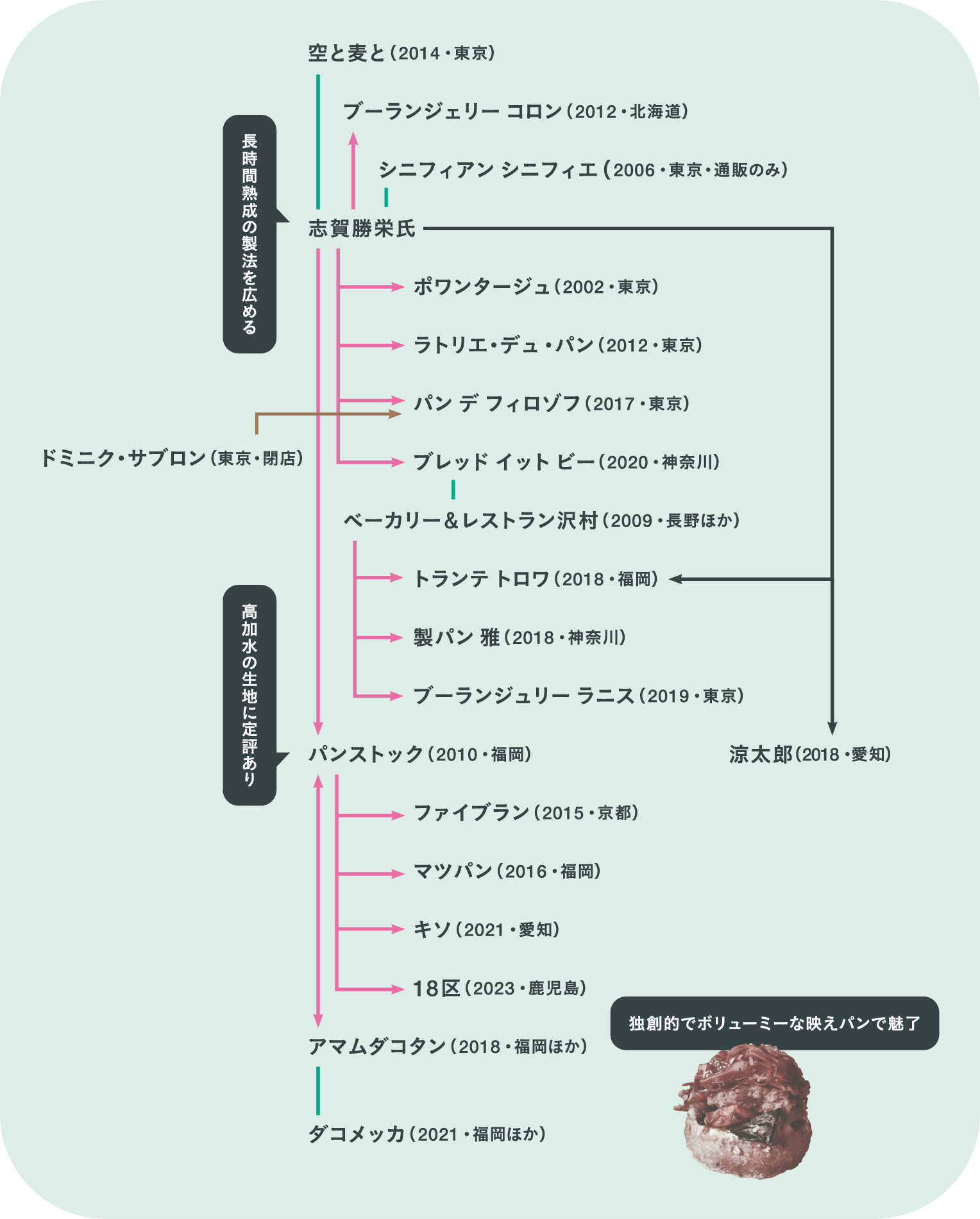

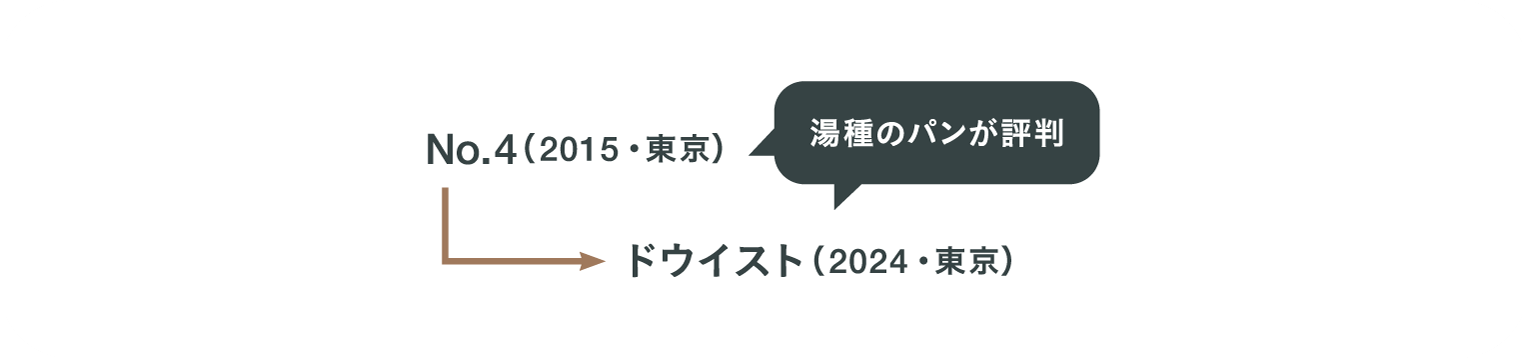

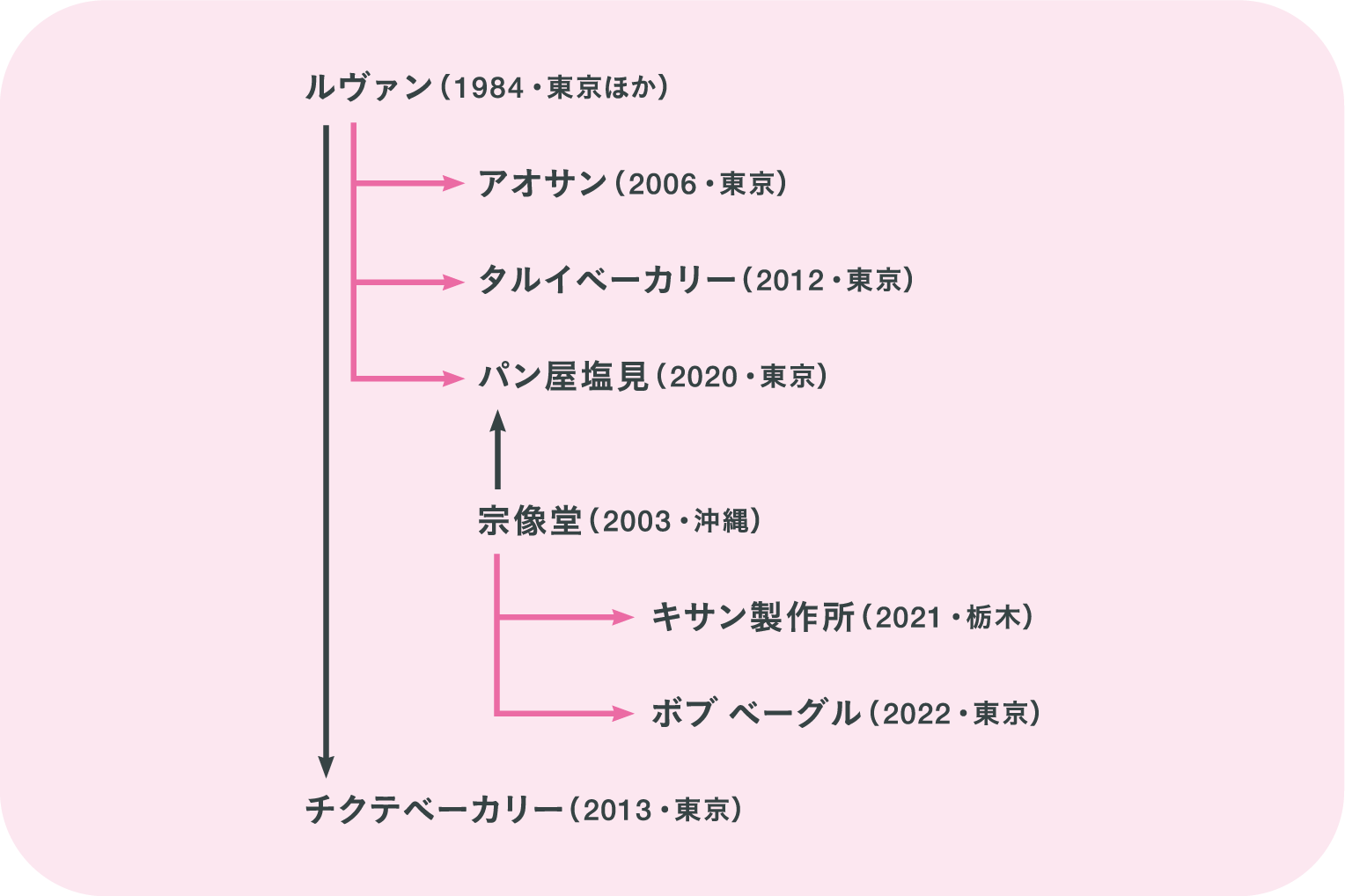

日本のパン店の系譜図

※編集部で独自に選定しています。

※複数の店舗をもつ店については、第一号店の創業年を記載しています。

※修業先は1店に限らず、複数に渡る場合もあります。

※1つの店からの出身店もあくまで一部です。

※創業者がすでに店を離れている場合もあります。

間違いない味わいの定番フランスパン。

フランス人シェフに薫陶を受けた職人によって受け継がれ広まったパンは、長年日本でも愛されつづけてきた安定感のある味。フランスの素材や国産小麦を採用するなど新たなチャレンジをする店も。

ルヴァンリキッドで風味を追求。

〈メゾンカイザー〉がイーストの代わりに採用しているのがルヴァン種。フランスで伝統的に使われているこの酵母は、より複雑で深い味わいを与え、そのおいしさが弟子たちによって受け継がれていった。

根強い人気を誇る、愛されドイツパン

名店と呼ばれる店にはドイツパンをルーツとした店も多い。ライ麦や全粒粉を使うドイツらしいパンを追求する店がある一方で、ジャンルにこだわらずフランスパンや日本人の舌に馴染みやすいパンを作る店も。いずれも各地域で長く親しまれている。

国産小麦使いのパイオニア

今では多くのパン店で採用されている国産小麦だが、最初のムーブメントは〈ブノワトン〉の高橋幸夫シェフが立ち上げた「湘南小麦プロジェクト」だろう。国産小麦のおいしさと地産地消を掲げ、共鳴した職人たちが集まった。

長時間熟成・高加水で、もっちりふかふか

低温で一晩ほどの長い時間をかけ発酵させることで旨みが、水分の増やすことでもっちり感がアップ。大量生産には向かないが、個人店で取り入れる店が増えていった。

自家培養酵母ブームの草分け

イーストより安定感や発酵力は劣るが、独自の香りや酸味を生む自家培養酵母。国産小麦同様に今ではよく見かけるが、そのノウハウを広めたのは東京〈ルヴァン〉だろう。ヨーロッパの昔ながらの製法のパンが人気を集めている。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)