連載:NIPPONの国立公園

碧の海の島なみわたる

National Parks of Japan.

TRAVEL & THINK EARTH

2025.02.03

10 min read

大河のように揺蕩う碧の波間から、新緑に包まれた島々が顔を出す。

海と島がひとつづきになった青緑色の世界がどこまでもつづく。

次はどの島に行こうか─。広島から愛媛まで、瀬戸内の海をめぐった。

瀬戸内海への旅を前編「瀬戸内の海は何色?」、後編「ひと粒ひと粒の島の暮らし」に分けてお届けします。

Photo : Masaru Furuya

Text:Maki Tsuga(TRANSIT)

海と山の間の喫茶店で。

翌朝、自転車で愛媛の大三島へ向かう。

山の神、海の神、戦いの神が祀られた大山祇神社でお参りをしようと思っていたのだ。人影がまばらな船着き場を通り、落ち葉の積もった自転車道を走る。尾道から離れるごとに、住民や旅行客の数が減っていくが、大三島の静けさは神秘的にも映る。瀬戸内の島々は柑橘畑が多くて風景が似ているけれど、よくよく見ると島ごとに空気が違っておもしろい。

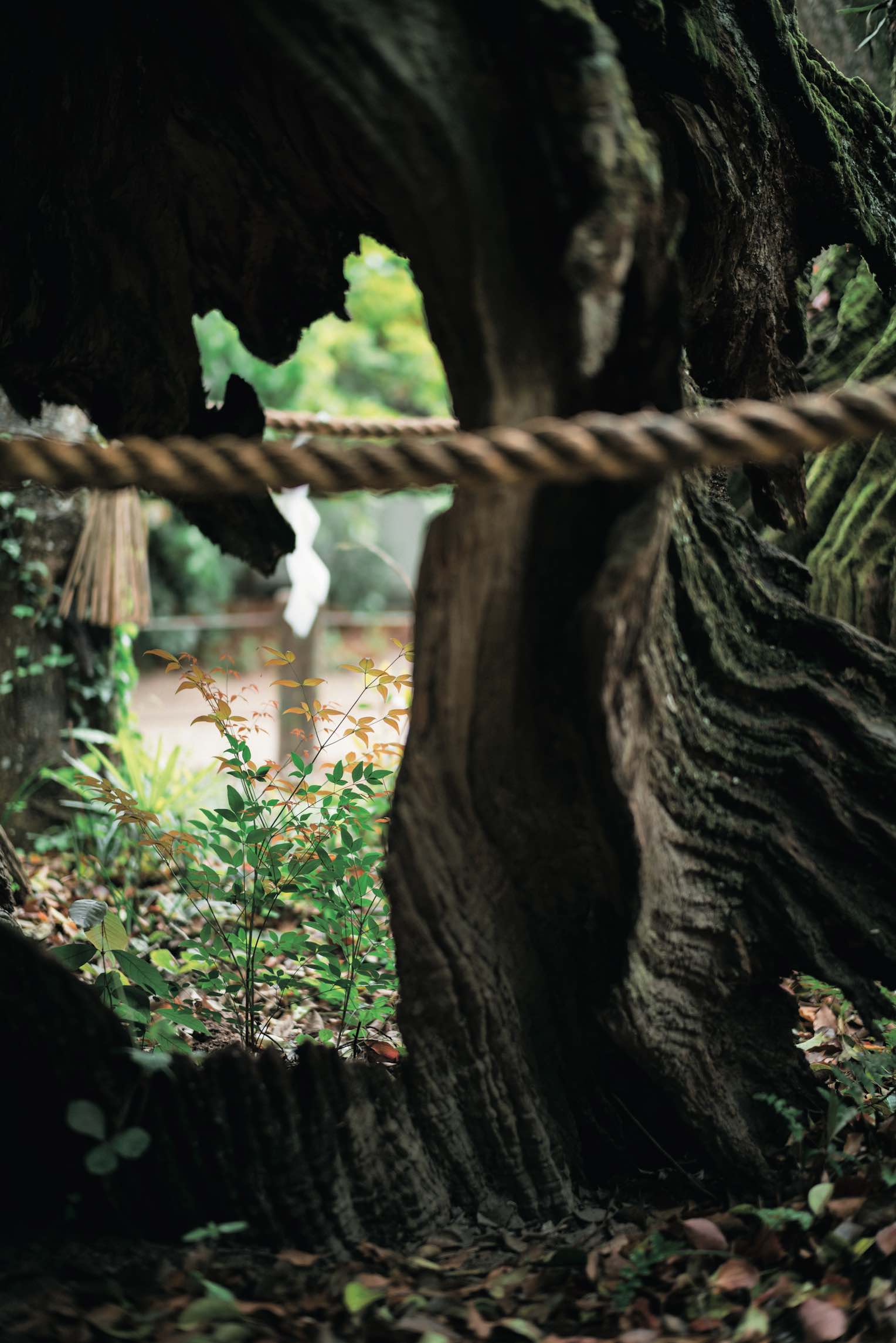

大山祇神社(おおやまづみ)は全国各地にある山祇神社と三島神社の総本社。大山祇神社があることから大三島は神の島と呼ばれている。

大三島(おおみしま)の大山祇神社にある樹齢約3000年の楠。境内の中央には樹齢約2600年の大楠もある。

大三島の道の駅に、朝のひと仕事を終えたおじさんたちが集う。

そのまま伯方島(はかたじま)、大島を通って、今治まで完走したい気持ちもあったけれど、ここで引き返す。尾道の藤井さんから、因島の海辺の喫茶店におもしろい人がいるよ、と聞いていたのだ。

そのお店は海と山の間にぽつんと佇んでいた。因島出身の上原碧さんが営む〈ミドリノコヤ〉だ。なんとものどかな入江にあって、お茶を飲みながら本を読んで、読書に疲れたら海辺を散歩して、と一日中過ごしたくなるような場所だ。碧さんはもともと保育士として兵庫で働いていたけれど、数年して帰省。野菜をお店で買う街の生活よりも、自分の畑で野菜を採る地元の暮らしが懐かしくなったのだという。

因島で喫茶店〈ミドリノコヤ〉を営む上原碧さん。

弟の和人さんは碧さんや農家の加藤さんの活動の広報をサポートしている。

彼女はとにかく自分の手を動かしてなんでもやってしまう人だ。お店でだしている料理やお菓子はもちろん、家庭菜園もする。驚くことに、この喫茶店も知り合いの大工と一緒になって、古民家を解体・改装して工事をやり遂げたのだという。そんな彼女が気にかけているのが、裏山のこと。

「因島はほかの瀬戸内の島と同じように、山の斜面を生かした柑橘畑が多いのですが、農家をやる人が減って耕作放棄地が増えているんですよね。畑を放置してそのまま森になるかといったらそうではなくて、自然に還るまでに何百年とかかる。畑の水の流れと山の水の流れは別もので、人の手で戻してあげる必要もあるんです」。

荒れた山に大雨が降れば、土砂崩れの心配もある。その土砂が一度に海に流れ込めば、海の環境も変わってしまう。山と海が近い瀬戸内の島ならばなおさらだ。

「人がいることで守られる風景があると思うんです」。帰り際、碧さんがそう口にした。蜜柑畑や古民家、子どもの頃にアサリ狩りをしていた浜辺……。お店の窓から見える海を眺めながら、彼女のいう風景を思った。

愛媛の大島にある亀老山(きろうさん)展望台から来島(くるしま)海峡大橋を臨む。橋の先に四国が見える。しまなみ海道だけでなく、兵庫と徳島を結ぶ神戸淡路鳴門自動車道も自転車道を整備する構想が進んでいて、実現すれば瀬戸内海を約500㎞でぐるりと自転車で一周できることになる。

農家を訪ねて、しまなみからゆめしまへ。

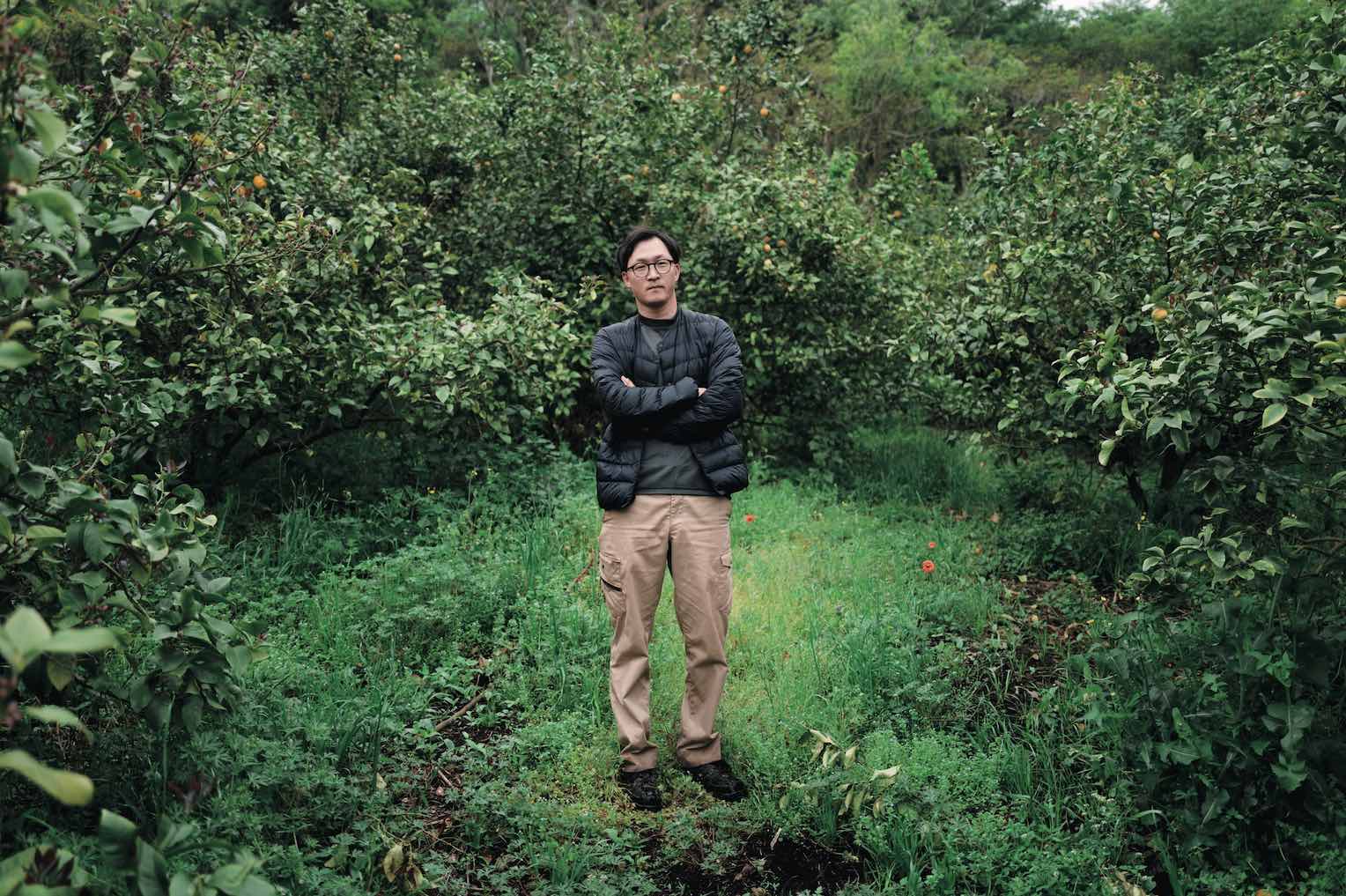

碧さんの弟・和人さんから、農業をやっているおもしろい同級生がいるというので、車で畑に連れていってもらうことになった。そこで出会ったのが加藤靖崇さんだ。農業経済学を学ぶために台湾の大学に進学して、今は地元・因島で夏野菜やハーブを栽培している。

おいしい農作物をつくるために加藤さんが注力しているのが、種採り、選抜だ。たとえば同一品種のトマトを育てていても、とくにおいしいと思ったトマトの苗を選んで、そこから種を採取して翌年の苗をつくる。時間と手間はかかるけれど、その分、自分描く味を毎シーズン積み上げていけるのだ。そしてもうひとつこだわっているのが、肥料づくり。植物性と動物性の素材を混ぜて理想の発酵肥料をつくるべく、新たに汚泥堆肥を使おうと試行錯誤中だ。因島は集落によって下水がないため、し尿は汲み取って浄水場に集められ、水と固形物に処理される。その固形物をさらに堆肥化したものを、肥料の原材料として使おうとしているのだ。敬遠されがちな汚泥堆肥だが、うまくいけば因島だけでなく日本のほかの地域でも汎用できる。

「いい農業のやり方があるなら、それを誰もができるようにして、みんなが豊かになっていけるようにしたい」と加藤さん。島だから気づけること、実践できること、島から日本を変えることもできるのかもしれない。

因島で農業をしている加藤靖崇(やすたか)さん。今、注力している堆肥づくりの前で一枚。

最終日、因島からフェリーで生島(いきなじま)へわたる。しまなみ海道の隣、生名島、弓削島(ゆげしま)、佐島、岩城島(いわぎじま)の島々を結ぶ、ゆめしま海道が気になっていたのだ。

ゆめしまの島々を案内してくれたのは、藤井さんの大学時代の友人で、佐島に暮らす柑橘農家の青木俊樹さん。佐島だけでなく、生名島、岩城島にも畑をもっている。滋賀から移り住んで8年。島によって、その年の天候によって、さらには同じ品種でも一つひとつの木によって違うから、農家仕事は飽きることはないと話す。瀬戸内は比較的安定した気候なのだが、2023年は降雨量が少なくて苦労したという。

「去年は愛媛全体の柑橘の収穫量も少なくて、自分の畑でも枯れてしまう木もありました。今年は少雨に備えて灌水設備を自分でつくっているところです。でも、いくら準備していても人の力ではどうにもできないこともある。それが農業のいいところだと僕は思っています。最終的には自然のせい。結果がすべて自己責任ではないから」

自分の力でコントロールしきれないことも受け入れつつ、万事を尽くす。青木さんの話す言葉は、そのまま瀬戸内のおだやかな日差しのようで、心が和むのだった。

佐島(さしま)にある青木俊樹さんのレモン畑にお邪魔する。緑深い山間にあって秘密基地のよう。

青木さんの軽トラのあとについて、佐島のレモン畑へ向かう。

ひと粒ひと粒の島の暮らし。

旅の終わり、福山駅から東京行きの新幹線に乗り込む。バックパックを抱きかかえて座席に深く腰かけると、サイドポケットからふわっと柑橘の香りが溢れ落ちた。青木さんの佐島の畑でもいだレモン、因島の道端でもらった八朔(はっさく)、大三島の道の駅で買ったタロッコ……。一つひとつの島を思い出す。

瀬戸内海には実に700もの島があり、そのうち150島ほどに人が暮らしているという。あの島にはなにがあるんだろう? 泳いで渡れないものか?人は住んでいるのだろうか? 果てしない大海原もいいけれど、瀬戸内の海は目に見えるかたちで想像力をかきたてくれる。瀬戸内海は、雲仙、霧島とともに最初に国立公園に指定された地域の一つだ。日本の国立公園の設立メンバーの一人、倉敷生まれの林学博士・田村剛という人が、瀬戸内を国立公園にするにあたってこんな言葉を残している。

「(岡山の)鷲羽山(わしゅうざん)に登った、そして私は意外な絶勝を発見して暫くはうっとりとして無言でいた。恥ずかしいことに、私はこうした風景が郷里にあろうとは夢にも知らなかったのである」

およそ100年前にあったその光景は、変わらずそこにあるだろうか。守りたい風景はどんなものだろう。瀬戸内の海と島々の碧、それに蜜柑の黄色が灯り、記憶のなかで溶け合った。

瀬戸内のレモンは12月から4月にかけて収穫期を迎える。5月には花が咲いて、島中がレモンの花の香りに包まれる。

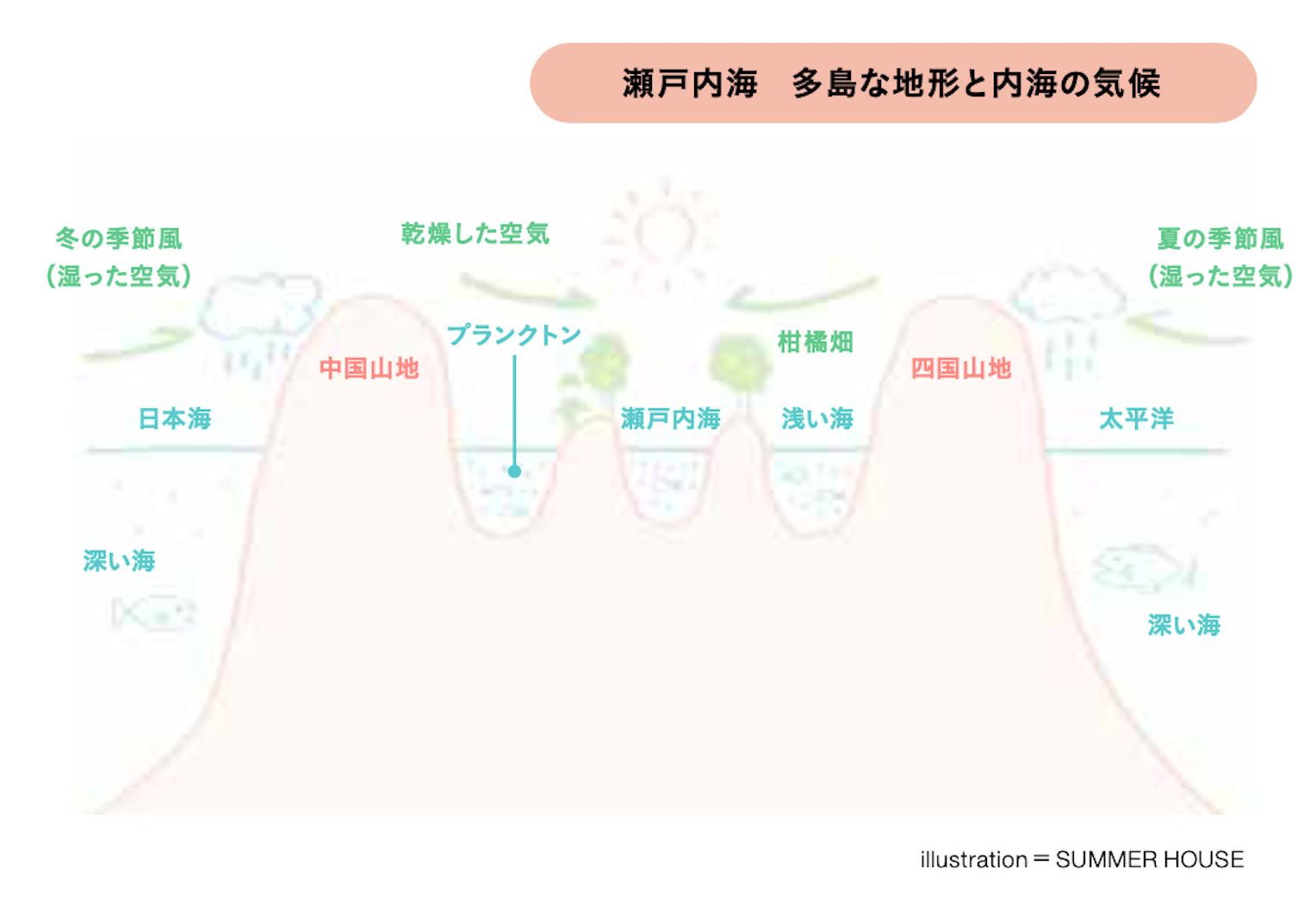

〈COLUMN〉多島の成り立ちと瀬戸内海式気候

大昔、瀬戸内海は陸地だった。氷河期が終わって海面が上昇すると、紀元前6000年頃には現在の海域が形成され、低地は海の底に沈んで標高の高い部分が水面から顔を出し、多くの島が誕生する。それが瀬戸内の多島美を生み出し、日本初の国立公園制定の決め手にもなった。現在、瀬戸内海には700以上の島がある。太平洋や日本海と比べると瀬戸内海の海は浅く、平均水深は38m。光が届く水深100mまでの範囲に植物プランクトンがよく育つので、それをエサとする魚もたくさん棲んでいる。また中国山地と四国山地に季節風がぶつかって湿った空気が遮られるため、瀬戸内海側は晴れやすくて乾燥した空気が吹く。瀬戸内で柑橘類が栽培されているのは、乾いた風が病害虫を防ぎ、長い日照時間と水はけのよい斜面の土壌が果実を甘くするため。柑橘栽培はまさに瀬戸内の風土を生かした農業なのだ。

本記事はTRANSIT63号より再編集してお届けしました。

Information

日本の国立公園

北から南まで、日本に散らばる国立公園をTRANSIT編集部が旅した連載です。

日本の国立公園について知りたい、旅したいと思ったら、こちらも参考に。

-

環境省・日本の国立公園