5月2日は緑茶の日。立春から数えて88日目にあたる「八十八夜」に近くなることが多いため、日本茶業中央会により制定されました。

京都府唯一の村、南山城の八十八夜の茶摘みの様子。

© vera46

「夏も近づく八十八夜〜♪」という唱歌『茶摘み』の一節でも知られるように、八十八夜は古くから日本人にとって季節の節目とされてきました。霜の害がなくなり、農作業が本格的に始まるこの時期に摘まれる茶葉はもっとも香りがよく、旨味の強い新茶となります。その年最初に摘まれた新芽は、「無病息災」や「長寿」を願う縁起物としても親しまれ、贈答用にも重宝されてきました。

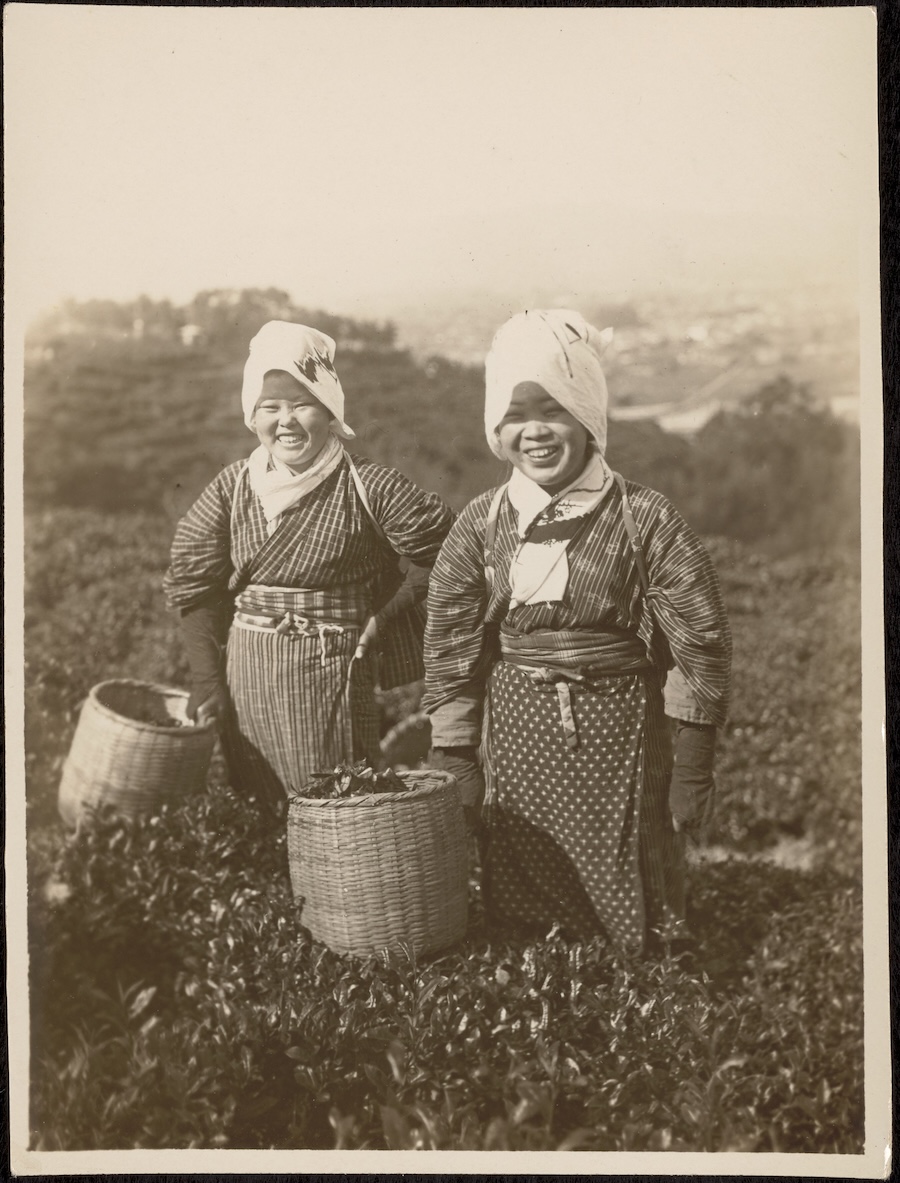

静岡の茶畑で茶を摘む二人の女性(1930年~1939年頃)。

緑茶の歴史をひもとくと、その起源は中国にあります。日本に伝わったのは奈良〜平安時代とされ、遣唐使によって伝えられた仏教とともに、茶は僧侶の間で薬として重宝されていたといわれています。なかでも大きな転機となったのが、鎌倉時代に臨済宗の僧・栄西が中国から茶の種子を持ち帰り、京都・栂尾(とがのお)に植えたこと。彼は『喫茶養生記』を著し、「茶は養生の仙薬なり」として、茶の効能を広く説きました。

『茶祖栄西禅師之像』(静岡県掛川市)。

© 掛川市

茶の文化はその後、禅とともに武士階級へと広まり、やがて千利休の登場により茶道という独自の精神文化へと昇華されます。もてなしの心、静寂と調和、一期一会の精神を宿す茶道は、現代に至るまで多くの人びとの心を捉えつづけています。

一方で、庶民の間に緑茶が普及し始めたのは江戸時代に入ってからのこと。とくに、宇治の永谷宗円が発明した「蒸し製の煎茶」により、誰でも手軽に香り高いお茶を楽しめるようになりました。明治以降には茶の輸出も盛んになり、日本経済を支える重要な産品のひとつとなっていきます。

現代では、ペットボトルのお茶やインスタント茶、ティーバッグなど、さまざまなスタイルで緑茶を楽しむことができます。しかし、急須で丁寧に淹れた一杯には、やはり特別な趣があります。湯の温度を調整し、茶葉がゆっくりと開いていく様子を眺めながら待つそのひとときには、日本人ならではの間(ま)の美しさと、心を落ち着かせる静けさが宿っているのかもしれません。

© Marie-Sophie Mejan

新緑が眩しい5月のはじまり。まさに今が、新茶の季節です。茶畑を歩けば、若々しい葉の香りと風にそよぐチャノキのざわめきが五感を満たしてくれるはず。機会があれば、茶摘み体験や、茶処を訪ねて一服の茶を味わってみてはいかがでしょうか。

SEE ALSO関連記事

TRaNSIT STORE 購入する?

Yayoi Arimoto

NEWSLETTERS 編集後記やイベント情報を定期的にお届け!

COUNTRIES

View All

CATEGORIES

View All

Yukimi Nishi

ABOUT US

TRANSITとは?

TRANSITは、雑誌とwebをとおして、

地球上に散らばる

美しいモノ・コト・ヒトに出合える

トラベルカルチャーメディアです

MAGAZINES&BOOKS

Back Numbers