2月18日は、中絶の権利を訴えたロー対ウェイド事件の最初の原告ノーマ・マコーヴィー(匿名ではジェーン・ロー)がこの世を去った日。

人工妊娠中絶を憲法上の権利として認めたもので、この判決により米国全土で中絶が合法化されました。

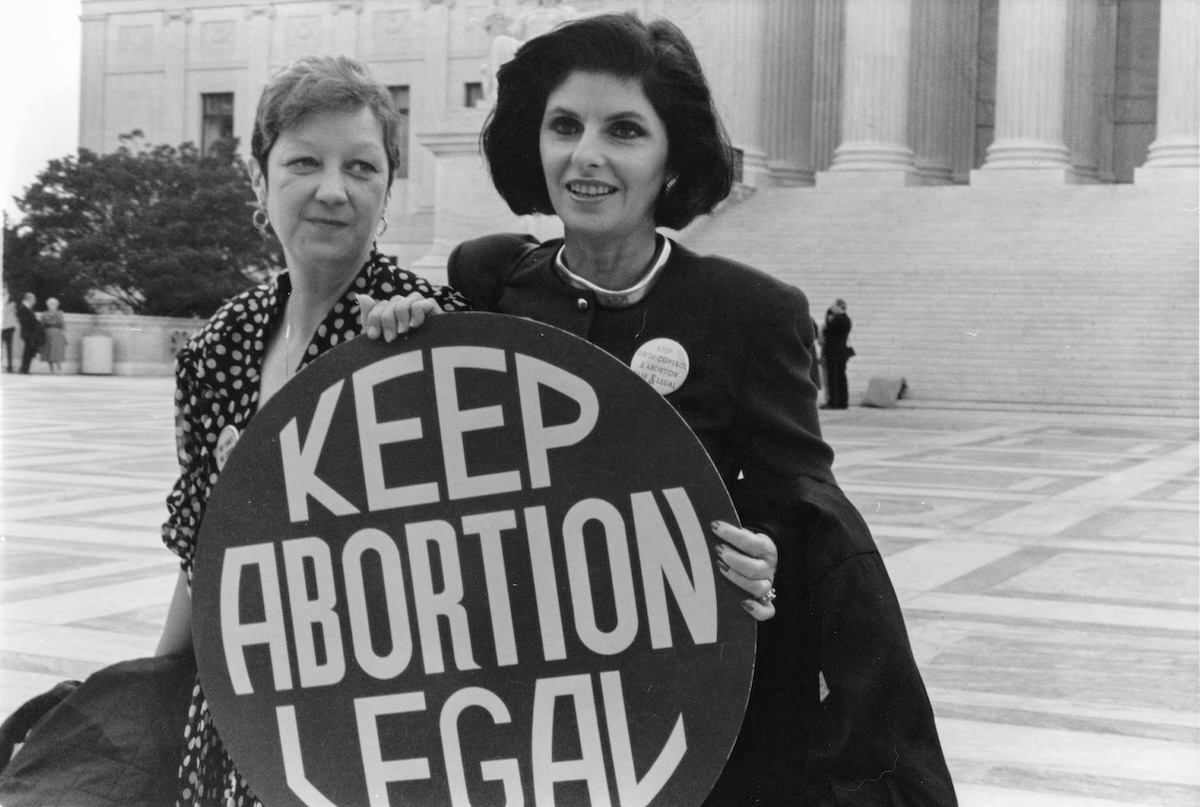

最高裁判所の階段に立つノーマ・マコーヴィ(ジェーン・ロー)と弁護士グロリア・アルレッド、1989年。

© Lorie Shaull

1969年、テキサス州在住のノーマ・マコーヴィ(仮名:ジェーン・ロー) は、望まない妊娠をしましたが、当時の州法では、強姦や近親相姦などの特別な事情を除き、中絶は違法とされていました。

マコーヴィは、この法律が女性の権利を侵害しているとして、州を相手取り訴訟を起こします。1973年1月22日、アメリカ合衆国最高裁判所は7対2の判決で、テキサス州の中絶禁止法を違憲と判断。最高裁は合衆国憲法修正第14条を根拠に、「個人のプライバシー権」が中絶の決定を含むことを認め、州政府が女性の中絶を全面的に禁止することは違憲とされ、米国全土で中絶が合法化されたのです。

1970年にワシントンにて開催されたウィメンズマーチ。1960年代後半から1970年代前半にかけて女性解放運動(ウーマンリブ)が高まりを見せていた。

身体の自己決定権は、50年以上前から国際社会において基本的人権として認められてきました。

1968年にテヘランで開催された第1回世界人権会議では、「親の権利」として、子どもの数や出産の間隔を自ら決めることが基本的人権であると宣言されました。

この考えは、1960年代に高まった女性解放運動(ウーマンリブ)の影響を受け、さらに広がりを見せていきます。

1985年、ナイロビで開催された第3回世界女性会議では、「リプロダクティブ・ライツ(生殖に関する権利)」という概念が国際的に認知されるように。さらに、1994年のカイロでの国際人口開発会議(ICPD)にて、リプロダクティブ・ヘルスの概念が提唱され、「すべてのカップルと個人」が、安全で満ち足りた性生活を営み、子どもを持つかどうか、いつ産むか、何人産むかを自由に決める権利を持つことが明確にされました。

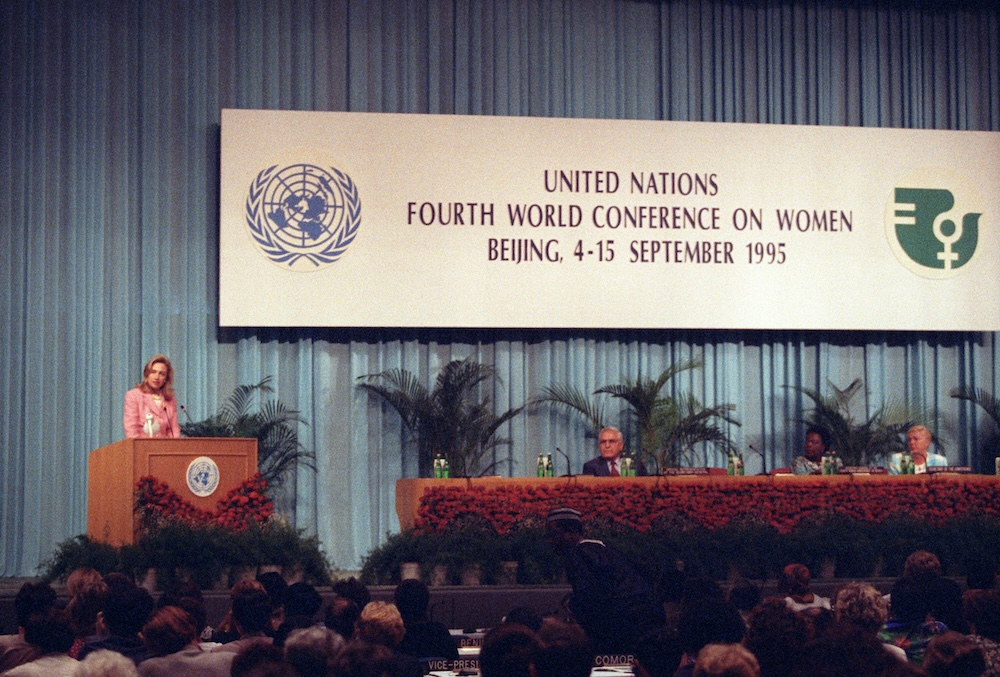

第4回世界女性会議中に行われたヒラリー・クリントンによる演説。

SRHR(セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ/性と生殖に関する健康と権利)という概念が広まる転機となったのは、1995年に北京で開催された第4回世界女性会議。「女性の人権には、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルスを含め、強制や差別、暴力を受けることなく、自らのセクシュアリティに関する決定を自由かつ責任をもって行う権利が含まれる」ことが明記され、この宣言は、世界中で女性の権利を推進する大きな基盤となっていきます。

SRHRは、すべての人が心も体も健やかに、自分らしく充実した人生を生きるために不可欠な「基本的人権」なのです。

ワルシャワ、2019年。

© Pamelapalmaz

そんななか、2022年6月24日、アメリカ合衆国連邦最高裁判所は、ロー対ウェイド判決を覆すドブス判決を下し、世界中から注目を集めます。50年間、全米で連邦法の下に認められていた人工妊娠中絶の権利が保障されなくなったのです。

この判決によって、中絶の合法性を決定する権限は各州に委ねられました。この影響は計り知れず、全米で約4,000万人の生殖可能年齢の女性と少女たちが、クリニックでの中絶を受けることが困難になると予測されています。とくに、中絶を求めて他州へ移動する経済的余裕のない低所得者層や、医療アクセスがもともと限られている有色人種の女性にとって、その影響は計り知れません。

2024年11月には米大統領選に合わせ10州で住民投票が行われるなど、中絶の権利をめぐる議論はさらに激化。プロライフ派(中絶反対派)とプロチョイス派(中絶支持派)の対立は、全米を二分する問題となり、政治的にも大きな争点となっています。今後の選挙や各州の法改正の動向が、中絶の権利の行方を左右する重要な局面を迎えているのです。

© Fibonacci Blue

いま、世界各地で「My Body, My Choice(私のからだのことは私が決める)」というスローガンのもと、多くの女性が権利のために声をあげています。

日本も例外ではありません。妊娠22週未満(妊娠21週と6日まで)であれば中絶をすることは可能ですが、中絶に配偶者の同意が必要であること、また、中絶を禁じる「堕胎罪」が現在も刑法に残っていることなど、課題は多く残っています。

実際のところ、中絶に配偶者同意が必要なのは、日本を含めて世界で11カ国のみ。家庭内暴力などにより同意を得ることが困難な場合に限って配偶者同意を不要とする方針を厚労省が示したのですら、2021年3月のことでした。

最高裁判所がロー対ウェイドの判決を覆した後の6月24日、ピッツバーグに大勢の人びとが集まった。ダウンタウンで2つの別々の抗議活動が行われた後、市内でデモ行進が行われた。

© Mark Dixon

出生率の低下は日本だけではなく、世界的な現象です。個人やカップルが、自分が生きる時代と環境、そして自らの人生設計を考えた時に、かつてのようにたくさんの子どもを産まない「選択」をしています。

出生数を無理やり上げることではなく、いかに人びとがより生活しやすい社会へと再構築していくか。日本の将来に希望をもつために向き合いたい、大切な課題の一つといえるかもしれません。

SEE ALSO関連記事

TRaNSIT STORE 購入する?

Yayoi Arimoto

NEWSLETTERS 編集後記やイベント情報を定期的にお届け!

COUNTRIES

View All

CATEGORIES

View All

Kasane Nogawa

ABOUT US

TRANSITとは?

TRANSITは、雑誌とwebをとおして、

地球上に散らばる

美しいモノ・コト・ヒトに出合える

トラベルカルチャーメディアです

MAGAZINES&BOOKS

Back Numbers

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)