TRANSIT東京号の発売に合わせて行ったオンラインイベント「落語で東京散歩〜江戸編〜」。落語家の柳亭小痴楽さんをゲストに招き、TRANSIT編集部とともに「江戸っ子ってなんだ?」「東京ってなんだ?」という対話をしました。

その模様を一部編集してお届けします!

Index

6 min read

落語から知る江戸の歩き方

-

T

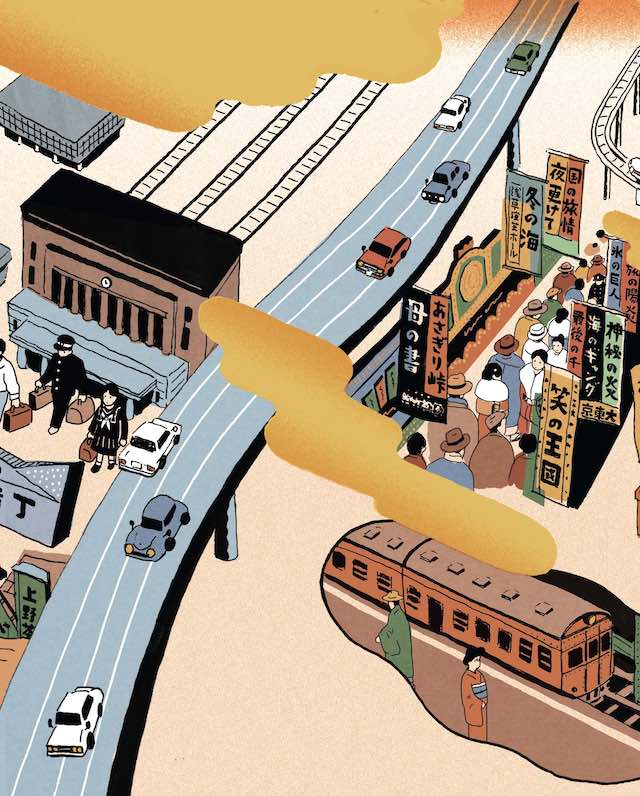

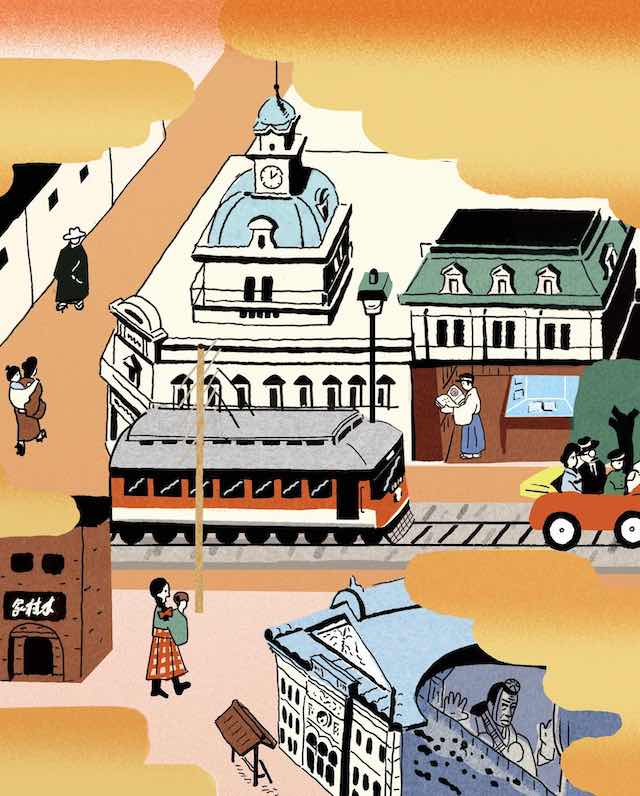

こんにちは。TRANSIT東京号では、「タイムトラベル」がキーワードになっています。江戸、明治、大正、昭和、平成、令和と時代ごとに担当編集を決めて、江戸は落語をテーマに散歩をする『江戸落語で転々と』という取材企画をつくりました。

取材企画に登場いただいた落語家の柳亭小痴楽にインタビューをしたいと思い、中目黒にある編集部にお越しいただきました。

-

小

よろしくお願いします!

-

T

小痴楽さんは、1988年東京生まれ。お父さんは五代目柳亭痴楽さん。16歳より落語界に入門、桂ち太郎の名で初高座に上がり、2009年の二ツ目昇進とともに三代目柳亭小痴楽を襲名。2019年に真打昇進。小気味のよい古典落語で客席を沸かせている落語家さんです。

-

小

はい、小気味のよい古典落語で客席を沸かせています(棒読み)。

-

T

実はどの落語家さんにお話を聞こうか探していたときに何度か新宿末廣亭に伺ったのですが、小痴楽さんを見に行った日にちょうど小痴楽さんがお休みされていて。代演の昔昔亭A太郎さんが高座に出られて、小痴楽さんは夕方なのに寝坊と。まんまと小痴楽さんを見るために、次の日も寄席に行きました。

-

一同

(爆笑)

-

小

笑っている場合じゃないですけどね。本当すみません。よくあってはいけないんだけど、よくあるんですよ。良かった、この仕事、A太郎さんにならなくて(TRANSITの東京号をまじまじと見る小痴楽さん)。それにしても、写真がいいですね!

-

T

そうなんです。東京号は豪華な写真家さん勢揃いなんですよ! 『江戸落語で転々と』では、写真家の佐内正史さんとお弟子さんの山本光恵さんに撮影してもらいました。ほかの企画では、大森克己さん、田尾沙織さん、パトリック・ツァイさん、佐藤健寿さんが撮影していて見応えがありますよ。

早速、誌面について話していきましょうか。

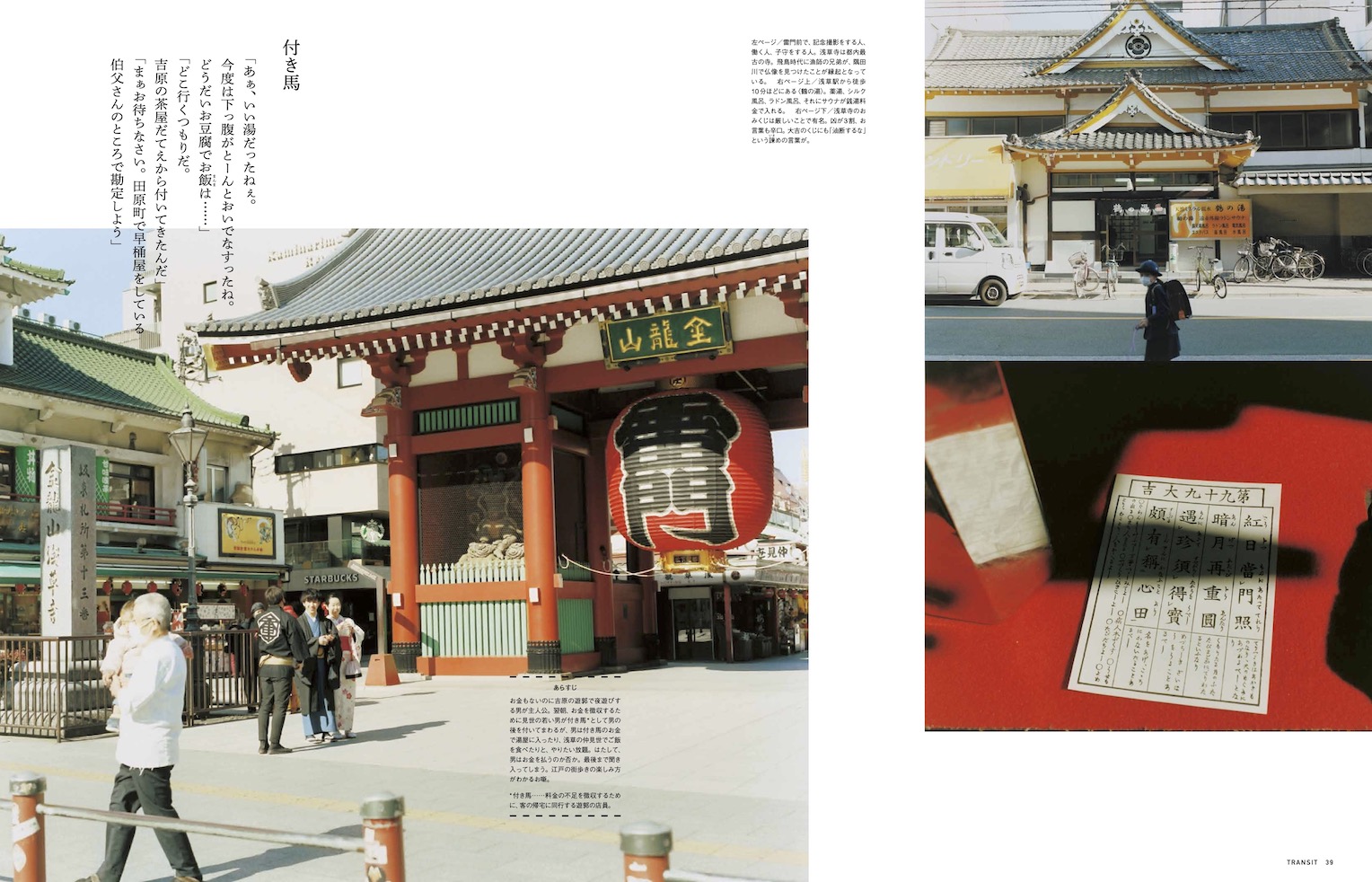

「江戸を知るのによい落語は?」と小痴楽さんにお聞きしたときに、まずおすすめしてもらった演目が、一番最初に載っている『付き馬』です。これはどういうお噺でしょうか?

-

小

いい加減な牛太郎って奴が吉原を歩いていて、吉原の客引きに捕まる。牛太郎はお金はないのに、あるようにみせて吉原で派手に遊ぶんですよ。翌朝、牛太郎は店の人に、お金を返すから金のアテがあるところまで付いてこいと言う(集金をする役割の人を「付き馬」と呼ぶことから、演目の名前になっている)。

牛太郎と付き馬は、吉原の大門をくぐって、浅草から田原町まで歩いてくんですけど、その間に湯屋に入ったり、ご飯を食べたり、仲見世を冷やかしたりする。牛太郎はそのお金も付き馬に払わせていって、最後まで誤魔化しとおすという噺。江戸散歩にはもってこいのストーリーです。

-

T

次のページが『時蕎麦』ですね。

-

小

これは、ザ・古典落語という感じで。蕎麦を食べる仕草がまたね。上手い人がやると本当に美味しそうに見えるんですよ。

-

T

江戸の暮らしもみえますよね。16文(現在の200〜400円ほど)でお蕎麦を食べていたんだなとか。

-

小

そうそう。

男「ひぃ、ふぅ、み、よ、いつ、むぅ、なな、やぁ。蕎麦屋いまなんどきで?」

蕎麦屋「へぃ、ここのつで」

男「とぉ、じゅういち、じゅうに、じゅうさん、じゅうし、じゅうご、じゅうろく」で、勘定を1文ごまかすというね。

落語家のいきつけ

-

T

『時蕎麦』の流れで、小痴楽さんに浅草の〈翁そば〉をおすすめしてくださいました。誌面にも載っています。

-

小

噺家は前座の頃からここによく来るんです。安くて、量多くて、美味しくて、お店の人たちも温かくて。

-

T

5、600円くらいで食べられますもんね。

-

小

若手だと店に誰かしらいるのでご馳走になれるんです。僕が若いときは、お店の外からガラス越しに中を確認して、先輩がいたら中に入っていました。

-

T

(笑)。浅草演芸ホールのすぐ裏にあるお蕎麦屋さんだから芸人さんもたくさんいるんですよね。先輩は奢り、後輩は奢られ。

-

小

浅草演芸ホールのほかにも東洋館も、漫才協会もある。僕が二ツ目に昇進したときに、同級生が10人くらい見にきてくれたんですね。その帰りにみんなで〈翁そば〉に食べに行ったらナイツの土屋さんがいて、僕の同級生全員もご馳走になりました。

-

T

かっこいい! そういう温かくて気前のいい文化が芸人の世界にはあるのだなと感じました。写真家さんと私で〈翁そば〉に取材に行ったときも、お店の女将さんから「お疲れ様、これ」とチオビタドリンクを2本くれたんですよね。

-

小

僕が後輩連れて5、6人で行って最後に全員分会計するときも、その女将さんが「大変ね」と50円負けてくれるんですよ。何回も50円負けてくれましたが、決してタダにはしてくれないですね(笑)。そこがね、東京の商人という感じでいいですね。

-

T

「あなたのこと見ているんだよ」というのが伝わって嬉しいですね。〈翁そば〉で小痴楽さんがお好きなのは?

-

小

カレー南蛮か冷やしたぬき。誌面に載っているのは?

-

T

花巻そばです。『時蕎麦』にも出てきますよね。少し珍しいですよね、海苔がいっぱいで。

-

小

まだ食べたことなかったなぁ。せっかくだから今度食べてみよう。

ネタ選びに大事なのは、その人らしさ

-

T

『阿武松(おうのまつ)』の噺から、両国にも撮影に行きました。

-

小

これも名作ですね。僕ね、お相撲さんの噺はやらないんですよ。体型が小さいから。僕は歌丸師匠にずっとかわいがっていただいてたんですが、そのときに「自分のニンに合う話を選びなさい」と教えていただきました。だから歌丸師匠も晩年の3年間は、ずっと幽霊の出てくる噺ばかりやっていましたよ。

-

T

小痴楽さんのエッセイ『まくらばな』でも歌丸師匠との思い出がたくさんあって、ほっこりしました。

-

小

入門して亡くなるまでの14年間、ずっと隣にいさせてくれて。かなり思い出があります。僕が生意気でも笑ってくれて。僕が何か失言したりミスしても、ボケてノリツッコミをしてくれて、場を和ませてくれる。そういうお洒落さがあるんですよね、歌丸師匠。絶対に最後は笑いにしてくれる。そういうところは真似しようと思います。もちろんピリッとするところはピリッとして、けじめがすごくついていた方ですね。

-

T

歌丸師匠とご自分を思い出す落語があるともお聞きしました。

-

小

古典落語の登場人物で、はっつぁん(八五郎)とご隠居さんというのがいるんですが、その関係性が自分と歌丸師匠と重なるんですよね。八五郎がご隠居さんの家を訪ねて、軽口たたいて、隠居さんはそれに怒らず「とりあえず茶飲んでけ」と言う。この信頼関係と愛情が好きで、歌丸師匠が出す雰囲気とすごく似ているんですよね。

-

T

誌面でもおっしゃっていましたが、落語の世界は誰も悪者や除け者にしないんですよね。まさに江戸担当としては「やさしい東京」をみせたかったので、小痴楽さん、いいお話をしてくださったなと思っていました。

-

小

僕は16歳で落語界に入ったんですが、学生時代は遊ぶのが好きで、遊んでいたから学校に行く時間がなかったような人でした。この世界に入って、落語を見て、与太郎(落語によく登場する間抜けで失敗ばかりする男)が自分にぴったしだと思いました。何言っても間違えるという。でも、当時は与太郎の噺が全然ウケなくてチクショウとなっていたら、師匠に「与太郎が与太郎やっても面白くないんだよ。まともな奴が与太郎をやるから面白いんだ」と言われました。あぁ、なるほどな、自分とキャラクターが合いすぎてもよくないこともある。

その関連でいくと、僕が大好きなのが『錦の袈裟』というお噺。男たちが吉原へ「女買いに行くぞ!」となり、与太郎も「あたいも行く」と。でもそこで「お前はバカだからダメだよ」とならないんです。逆に男連中はおカミさんを言いくるめられるような算段を一緒に考えてくれるんです。仲間外れにしない空気感が、この世界にも通じてますね。

-

T

『錦の袈裟』に出てくるおカミさんもいいんですよね。気前よく「吉原行ってきな」と与太郎を送り出してあげる。

-

小

そう、かっこいいんですよ! 大昔はそういう男だらけだったのか、男のダメさを肯定してくれる話ばかり(笑)。 今の時代なら「ふざけるなよ」となりますよね。

-

T

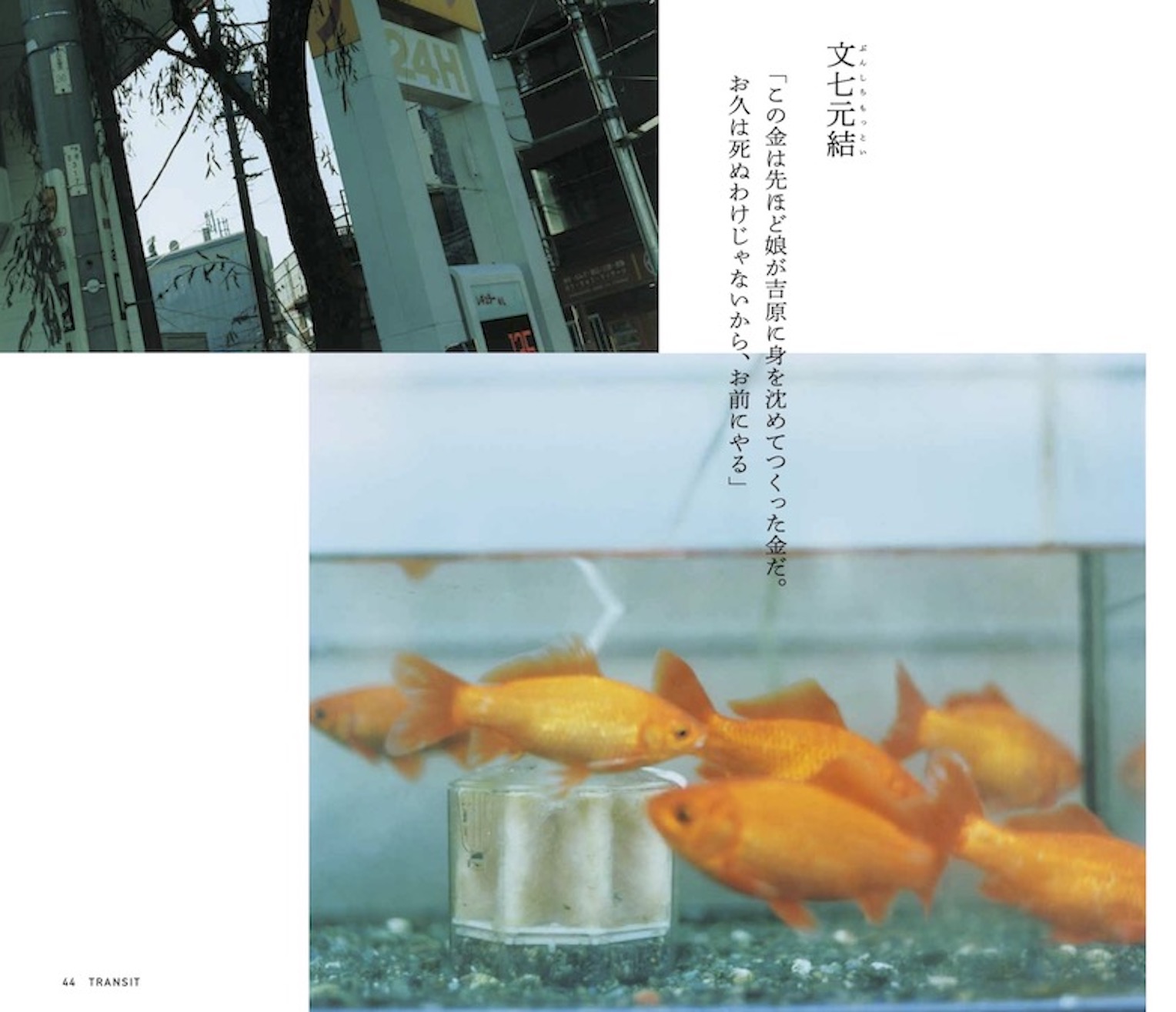

誌面にも載っている『文七元結(ぶんしちもっとい)』も。

-

小

話のもっていき方すごい! 『文七元結』はまさにそう。職人で腕はいいけど博打打ちで借金を抱えているどうしようもない男が主人公。で、主人公の娘さんがお母さんが可愛そうだからと吉原に身売りしてお金を作るんです。娘も母も肝が座ってるけど、実はかっこいいのが女郎屋の女将さん。全部、親子の事情を聞いて、五十両返せる目処の日を聞いて、返済までは娘を店に出さないであげるから、頑張って博打止めて働きなさいと待っていてくれる。

『文七元結』に出てくる主人公の長兵衛というクズの気持ちが、正直、僕はめっちゃわかっちゃうんですよ。男尊女卑の世界というんじゃなくて、男が女性に対する甘えが半端ないんですよね。クズなので勘弁してくださいという。

-

小

落語に出てくる女性は女から見てもかっこいいと思います。『芝浜』に出てくる奥さんとか。『芝浜』もいいですね。旦那のことを考えて、厳しくもできて。

そういえば、季節でいうと『長屋の花見』は、いま桜の時期だからいいですね。長屋の連中はみんな貧乏だけど、そのなかでもどうやって花見を楽しむかが描かれている。食べ物は大根とか葉っぱ系にして、お酒は出さずにお茶飲んで酔っ払ったことにして。バカバカしいんですよ。それを大家がやらせることがパワハラ的で。だけどなんでパワハラを笑いにできるかというと、見る側はパワハラする側をバカだと思っているから。「そのくらい付き合ってやれよ」となります。下の方にも余裕があるんでしょうね。

お、「今の自分に一番合う話は?」というコメントが視聴者から届きましたね。なんだろうなぁ。

-

T

今日の寄席では何を演られてきたんですか?

-

小

今日は『湯屋番』です。若旦那が女遊び激しくて、銭湯の番台で、女湯でモテると妄想してパーパーやって、それを見てた男湯の連中がなんだあいつとなる噺です。若旦那も落語によく出てくる登場人物ですが、どうしようもない奴ですね。若旦那は頭悪いから、周りが大変な思いをします。与太郎は少し違くて、みんなで困ってあげる。そこが面白いですね。

-

T

お、またコメントが。「小痴楽さんの若旦那はダメ感が凄くいい」と。

-

小

‥‥まんまだからね。うるせえよ!

-

一同

(爆笑)

落語とごはんのイイ関係

-

T

落語を聞いていると、『時蕎麦』みたいに「あぁ、蕎麦食べたいな」という気持ちになるんですよね。

-

小

『目黒のサンマ』もいいですよ。焼き魚を触る様子で、熱々のサンマを表現したり。

お酒も酒好きの人がやると、お猪口に口をつける仕草の直前でニヤッとしたり。こういうところを気にしながらぜひ見ていただきたいですね。 -

T

落語家さんが行くお店といいうのもいいですよね。やはり寄席のある街で食事を済ませることが多いのですか? 新宿、浅草、池袋、渋谷、上野‥‥。

-

小

そうですね、あとは湯島に行って美味しいもの食べたりとか。とにかく落語家は、師匠にご馳走してもらったり、お菓子の差し入れがあったり、金はないくせに舌だけめっちゃ肥えてるんですよ。やはり遊び場に寄席があるからなのか、寄席の周りはいいご飯屋さんいっぱいありますね。新宿三丁目とか〈呑者家〉という居酒屋はよく行きます。

江戸っ子ってなんだ?

-

T

東京を知るのに落語は面白いということで、誌面では『付き馬』『時蕎麦』『阿武松』『長屋の花見』『文七元結』『王子の狐』『芝浜』『船徳』を紹介していますが、ほかにも江戸っ子らしい噺はありますか?

-

小

江戸にしても東京にしても、さまざまな土地から人がくるので、本当の「江戸らしさ」「東京らしさ」はわからないですね。でも僕が想像する理想の「江戸っ子」は、物事を深く考えずに感情に任せて行動したり、人のことをネチネチ言わないとか、気持ちのいい人ですね。

僕の思う「江戸っ子」は他県にもいて、気持ちの問題なんだなと思います。たとえば、古典落語が好きだから登場人物のようになりたいと真似すれば、そういうふうになるだろうし。

僕が一番好きな小噺ありまして。

夫「おっかあ、今帰った。隣行ったら子どもたちが泣いていたぞ。金ないから腹空かせて米食わずに芋しか食ってねえ。うちの米炊いて持って行ってやれ」

妻「わかりました。行ってきます」

夫「どうだった? 喜んでた?」

妻「はい。芋ばっかりで米食べてなかったから喜んでいましたよ」

夫「そうか、それ聞いておいらも腹減ってきたな。おまんまにしようか」

妻「米は全部やりましたよ」

夫「そうか。じゃあ芋でも食うか」

という。

よその家に自分の米をあげて自分たちは芋を食うという感覚が好きです。笑える人情話です。突き詰めるといい人間だなと感じますね。 -

T

損得ではないんだなと。気前の良さを感じますね。

-

小

後から考える、ということですね。

-

T

深く考えないことの良さ、面白いですね。

-

小

コロナ禍で先輩後輩の気持ち良さが見えるようになりましたね。神田伯山や桂宮治はコロナで寄席がなくなったときに、前座さん全員に食べ物を送っていました。そういうのを見ていると嬉しかったですね。伯山はあぁ見えて、本当に人間臭い人で。一番言われたくないでしょうけど(笑)。

-

T

素敵ですね! 噺家の世界って人情味がありますよね。噺家さんの素敵だなと思うことで、ひとつ、喋り方もありますね。小痴楽さんは、言葉に品があるし、江戸のべらんめぇな口調もテンポが良くて耳心地がいい。

-

小

いえいえ、そんなことないです。そういえば江戸弁に関しては、前座のときは先輩師匠方が「そこしだり曲がって」「まっつぐ行って」とか言っているのを聞いて、心の中で半分笑っていました。でも十何年もやっていると自然に日常会話でも出てしまうんだなと実感しますね。

東京に生まれて

-

T

小痴楽さんはもともと代官山生まれなんですよね?

-

小

そうそう、この編集部からすぐ近くで。新しいものもあるけど、なんかところどころ空気が古くてこのあたりは好きですね。

誌面にも載っていますが、月島の長屋とかこういうところも好きですね。観光名所だけでなく、こういう街もふらっと立ち寄ってほしいですね。浅草にもこういう昔の建物が残っている場所がありますね。

-

T

浅草は人が面白いですよね。落語取材中に浅草のバーに立ち寄ったんですが、カウンターで隣り合わせた人が、塩大福をたくさん詰めたパックをテーブルに置いていて、「美味しそうですね」と言ったらお裾分けしてくれたりとか。

-

小

残っている場所には残ってますよね、そういった江戸の空気。

-

T

それでは、小痴楽さん、最後にみなさんにお伝えすることがあればお願いします。

-

小

僕は寄席を四六時中休みなしで出ていて、大体は浅草、新宿、池袋でやっていますのでぜひいらしてください。

落語界でいうと、3月21日から4月いっぱいまで、春風亭正太郎が62年ぶりの大名跡を襲名して「9代目春風亭柳枝」になったんですけど、その披露興行があります。上野・鈴本演芸場を皮切りに新宿、浅草、池袋、国立演芸場を回ります。

5月1日からは、同期で組んでいたユニット・大成金から、三遊亭小笑、春風亭昇々、笑福亭羽光の3人が真打に昇進します。普通の寄席も楽しいんですけど、お祝いごとのときはすごく空気が温かくていいんですよ。こういう状況下ですけど、少しでもお祭り気分を味わいたい方はぜひ足を向けてください。

寄席以外にも渋らくとかホールとか他にもありますので、楽しんでください。

-

T

紙面にも「東京の、100年先も残したい風景」という小冊子に寄席の見方を掲載しています。一冊を通してタイムトリップがテーマだったので、「未来に残したい」という目線で選んでいます。皆さん、ぜひ東京号を手に取ってみてください。

今回、東京を落語の視点で歩いてみて、「いい世界が残っているな」と思いながら楽しく誌面を作りました。ぜひ落語も聞いてくださいね。本日はありがとうございました!

-

小

ありがとうございました! TRANSIT東京号、ぜひ見てみてください!

Profile

落語家

柳亭小痴楽 (りゅうてい・こちらく)

1988年、五代目柳亭痴楽のもと東京に生まれる。16歳より落語界に入り、桂ち太郎の名で初高座に上がる。2009年の二ツ目昇進とともに三代目柳亭小痴楽を襲名。2019年に真打昇進。軽妙で威勢のいい古典落語が持ち味。出演情報は以下よりご確認を。

1988年、五代目柳亭痴楽のもと東京に生まれる。16歳より落語界に入り、桂ち太郎の名で初高座に上がる。2009年の二ツ目昇進とともに三代目柳亭小痴楽を襲名。2019年に真打昇進。軽妙で威勢のいい古典落語が持ち味。出演情報は以下よりご確認を。

-

Instagram

-

X

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)