ユーラシア大陸の西端に位置していて、50の主権国家と一部から承認された6の国家が存在するヨーロッパ。「北欧」と聞けば国名が挙げられるかもしれないが、「中欧」と聞いて具体的に思い浮かべる国はどこだろう? 歴史のなかで姿かたちを変えてきた中欧地域は、その定義も境界も時代によってさまざま。今回はTRANSIT67号『新時代の中欧浪漫紀行』で特集するポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーを中心に、争いに翻弄されてきた中欧の成り立ちをおさらいする。

中欧か、東欧か?

ヨーロッパの区分のなかでも、中欧や東欧という定義は非常に曖昧。

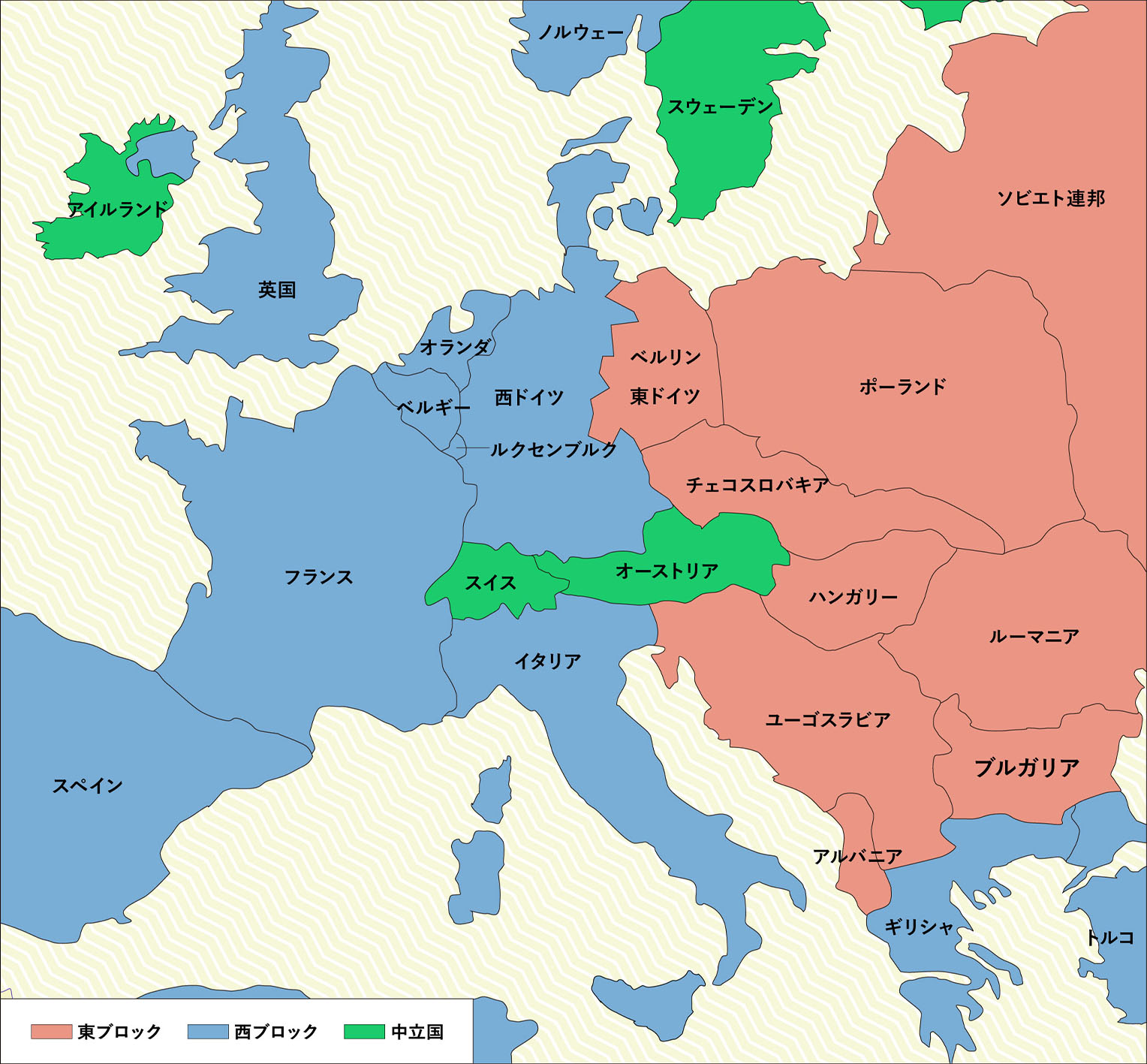

冷戦時代、ベルリンの壁を境に定められた東ブロックと西ブロックという政治的区分によって、いまだに東ブロックの社会主義圏(ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、ユーゴスラヴィアなど)を「東欧」と捉える傾向が強い。

しかし、旧東ブロックの国々の中には「東」のイメージから脱却したいという意識をもつ国もあり、地理的にも「中欧」にあたるため、これらの国は中央ヨーロッパ(Central Europe)と位置づけるのが妥当という考えが浸透してきている。その具体的な歴史の流れを見てみよう。

1867年 オーストリア=ハンガリー帝国の勃興

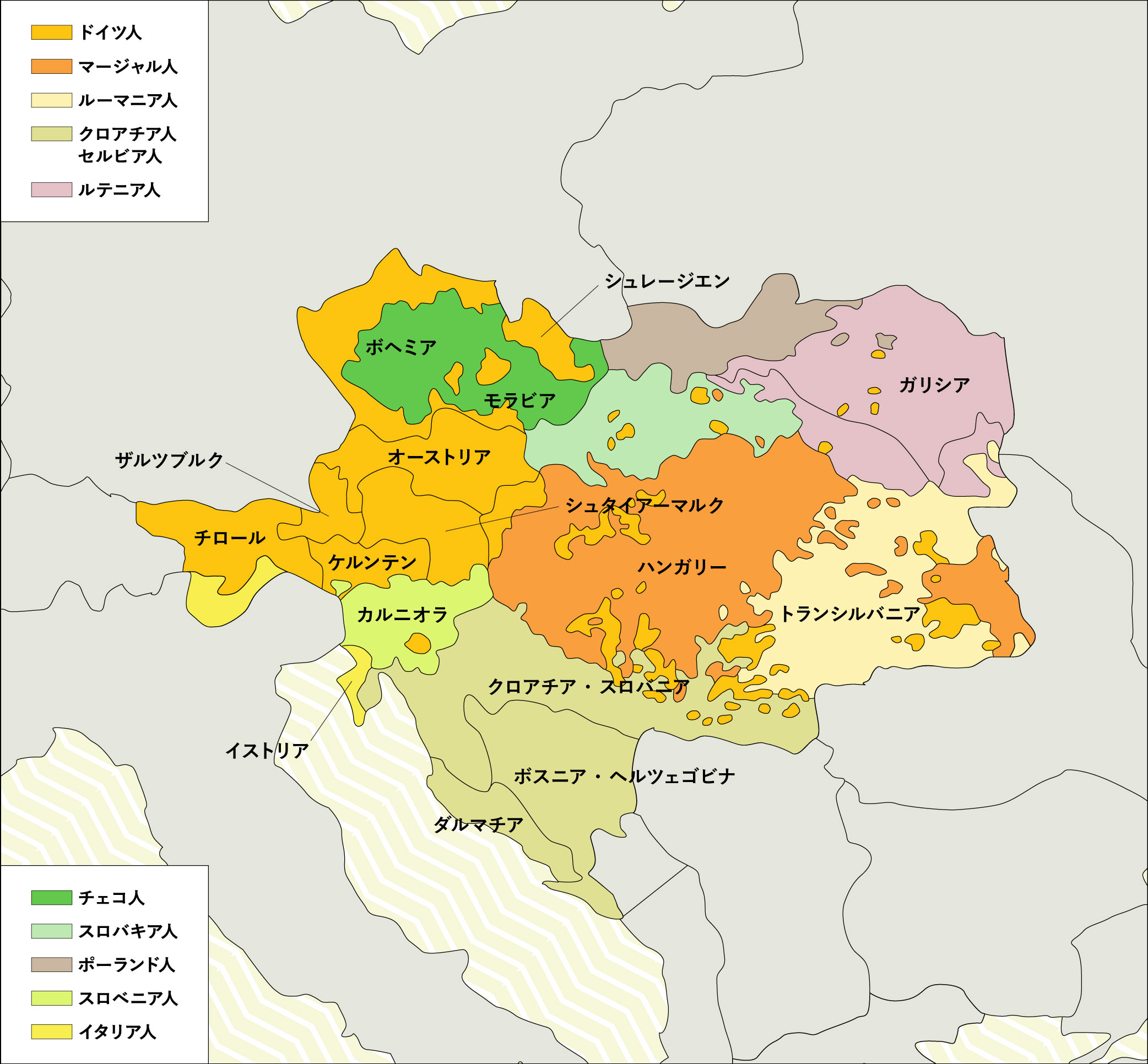

「中欧」にも明確な定義があるわけではないが、地理的な側面に加え、19世紀に成立したオーストリア=ハンガリー帝国が大きな基準となっている。16世紀以降、中欧の国々は徐々にハプスブルク家の支配下におかれるようになり、19世紀にはオーストリア=ハンガリー帝国として、現在のハンガリー、チェコ、スロバキア、クロアチア、スロベニア、ボスニア・ヘルツェゴビナなどの旧ユーゴスラビア地域、そしてポーランドやイタリアの一部が組み込まれ、中央ヨーロッパ最大の帝国が形成された。一般的にこの旧帝国の国々は「中欧」と位置づけられることが多い。

1867年のオーストリア=ハンガリー帝国の版図

1918年 オーストリア=ハンガリー帝国の滅亡

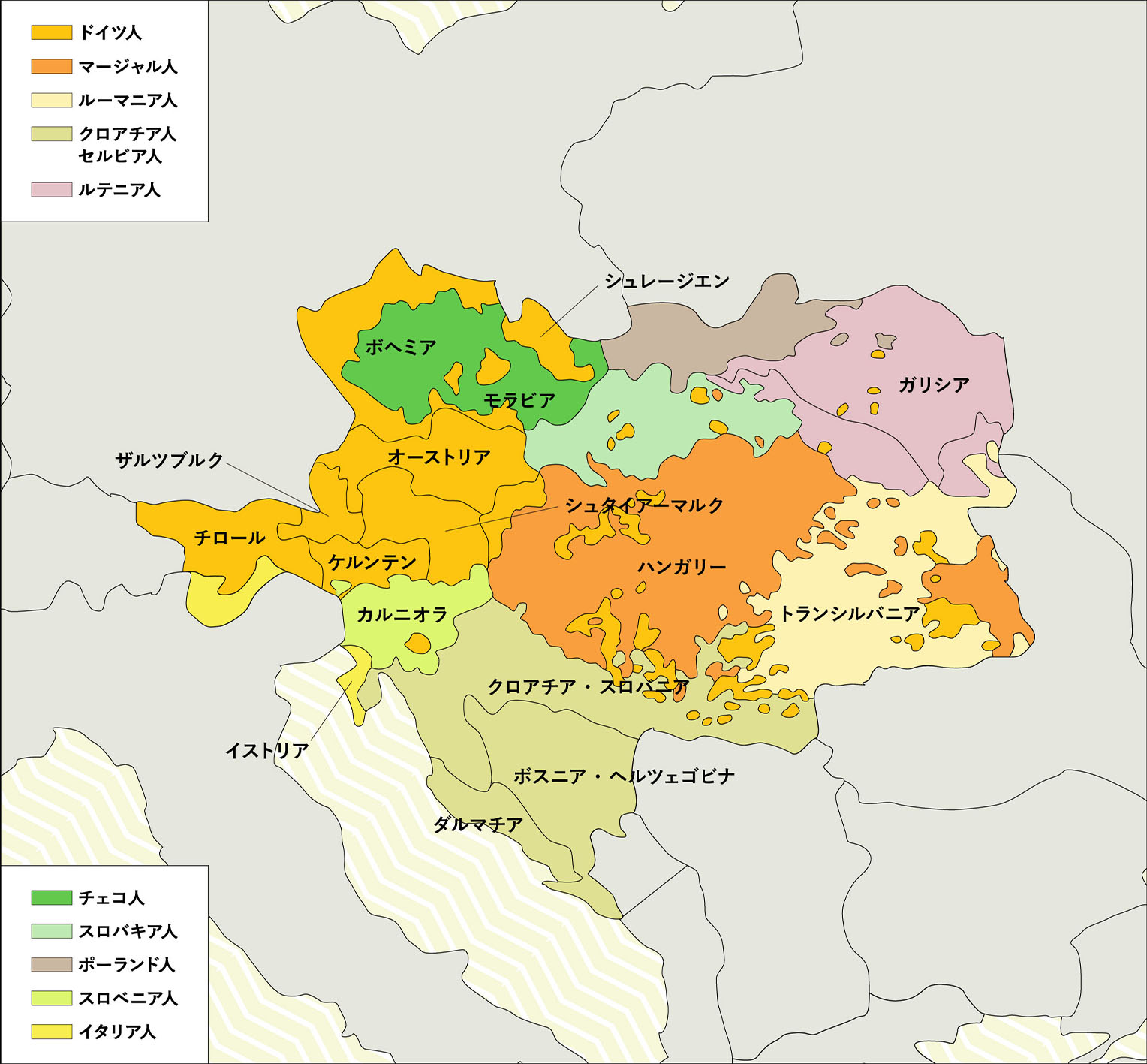

1914年にオーストリア皇位継承者だったフランツ・フェルディナントがサラエボで妻とともに暗殺され、オーストリア=ハンガリー帝国がセルビアに宣戦布告。第一次世界大戦が幕を開けた。

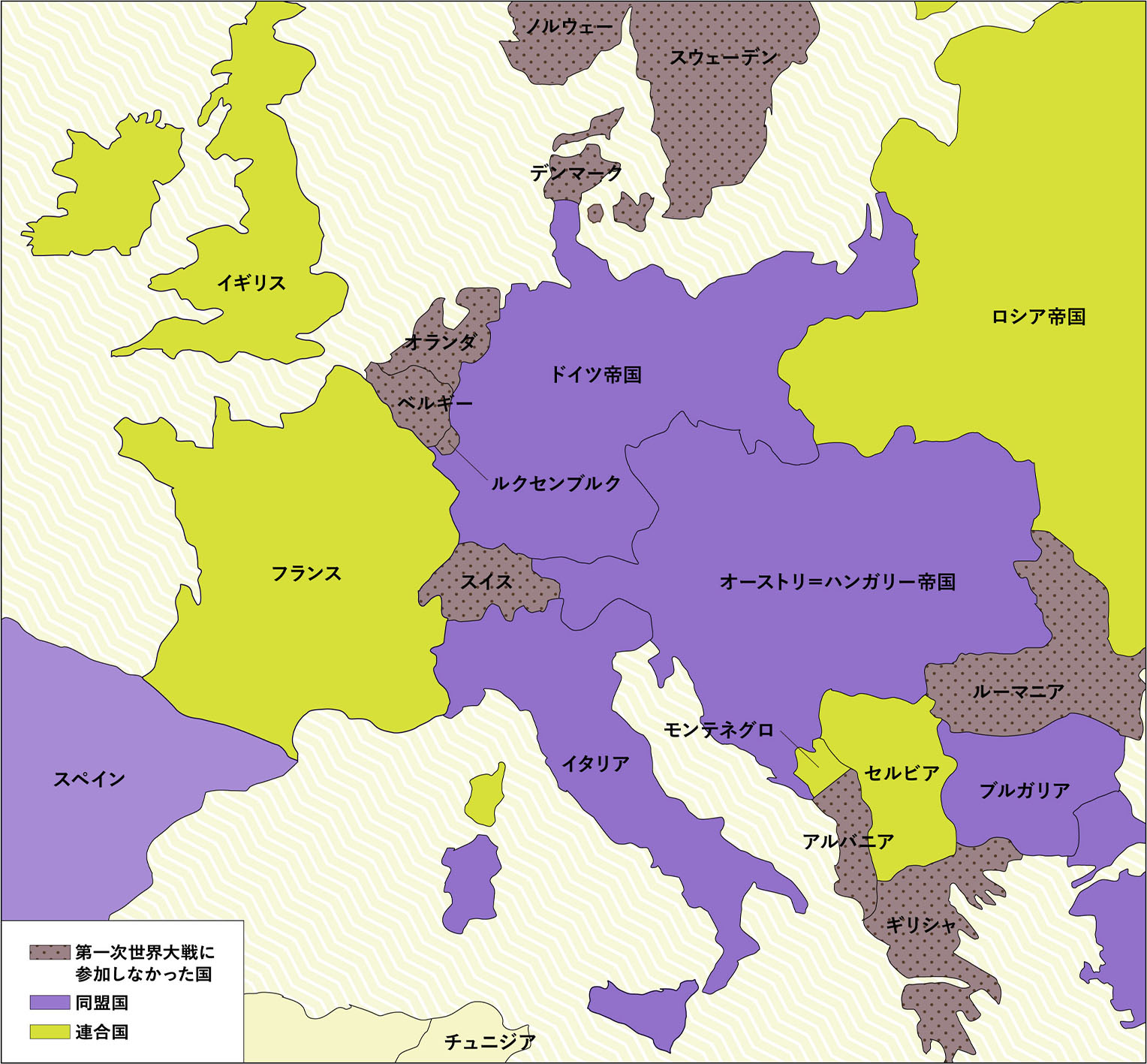

オーストリア=ハンガリー帝国やドイツなどの「中央同盟国」と、ロシア、フランス、イギリスなどの「連合国」が争ったが、中央同盟国内ではポーランド人やチェコ人、そして長年国家がなかったスロバキア人の独立志向が高まり、中央同盟国側が敗北。連合国の承認のもと帝国は解体され、650年間中欧に君臨したハプスブルク家の帝国は1919年のヴェルサイユ条約とサン=ジェルマン条約によって完全に崩壊。それぞれの民族国家が誕生した。しかしその後の中欧諸国に用意された道は決して平坦ではなく、英首相だったウィンストン・チャーチルは「ハプスブルク王朝が滅亡しなければ、中欧の諸国はこれほど永い苦難の歴史を経験しなくともすんだであろう」という言葉を残している。

1915年の中欧周辺諸国における第一次世界大戦関係国

1919-1944年 民族国家同士の争いが勃発

オーストリア=ハンガリー帝国の崩壊後、1919年のヴェルサイユ条約とサン=ジェルマン条約によりポーランドとチェコスロバキアの独立が決定。旧ハンガリー王国は1920年のトリアノン条約で領土の7割近くを近隣国に割譲することになった。現在もハンガリーの右派には、この歴史的な出来事をハンガリー史上最大の屈辱としてしばしば引き合いに出す者もいる。

第一次世界大戦前からロシアへたびたび反乱を起こしていたポーランドは1920年にソビエトに侵攻してポーランド・ソビエト戦争を引き起こし、1921年のリガ条約で東部の領土を大幅に拡大。また、帝国崩壊直前の1917年に成立したセルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国は、1929年にユーゴスラビア王国へ改称された。一方、一つの国として独立したチェコスロバキアは、チェコ人主導の国づくりにスロバキア人の反感が高まり、1939年のミュンヘン協定に基づいてスロバキアが独立したが、第二次世界大戦後に再びチェコスロバキアに統一された。

1939年にはナチ・ドイツ軍がポーランドに侵攻。ここから第二次世界大戦がはじまり、欧州諸国やほかの国々まで飛び火した。ヨーロッパでみると第二次世界大戦の戦没者が多かったのが、ソ連、ポーランド、ドイツの順とされている。西と東の間にあるポーランドは、ナチ・ドイツとソ連軍の板挟みとなって、第二次世界大戦終戦間際まで激しい被害を受けた。

1919年の国境

1945-1988年 暗澹たる「東ブロック」の冷戦時代

1945年の第二次世界大戦終結後にドイツがベルリンで東西に二分され、アメリカを盟主としたヨーロッパ諸国の「西ブロック」とソ連を盟主とした「東ブロック」が対峙するかたちとなった。

西ブロックは統合が進み、自由主義経済を基本とする経済復興を遂げてEUの前身である欧州共同体(EC)が形成されたが、ソ連の影響下に置かれたポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーやユーゴスラビアなどの中欧諸国は社会主義圏に組み込まれ、茨の道を歩むことになった。

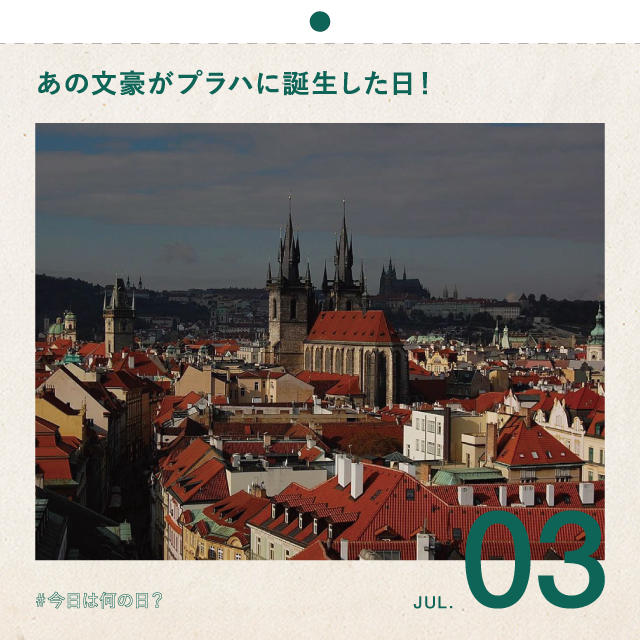

厳しい検問や言論統制など自由が制限されたうえ、経済的にも物資不足となり、1953年にスターリンが死去して以降各地で抵抗運動が見られるように。1968年にはチェコスロバキアで社会主義の改革をめざす運動「プラハの春」が起こり、ポーランドやハンガリーでも大規模なデモやストライキがたびたび起こるようになった。

冷戦下の東ブロックと西ブロック 出典:AFP

1989年 冷戦の終結とV4の成立

1989年にベルリンの壁が崩壊し、米ソによって冷戦終結が宣言されると、旧社会主義国は続々と民主化して資本主義国へと体制を転換。ソ連は1991年に解体された。インターネットの急速な発展による情報や資金、技術、労働力の越境が進んで経済がグローバル化した。

なかでも、ハンガリー、ポーランド、チェコスロバキアの中欧3カ国は、民主化と経済的移行を加速させ、EUとNATOへの加盟を目指すことを目的とした会合を1991年にハンガリーのヴィシェグラードという町で開催。町の名にちなみ、ヴィシェグラード・グループと呼ばれる政治同盟を創設した。その後、1993年のチェコスロバキア分離にともない4カ国での構成となったことからV4と呼ばれることもある。

実際にNATO加盟が叶ったのは、ポーランド、チェコ、ハンガリーが1999年、スロバキアが2004年のこと。またEU加盟が実現したのは、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー揃って、2004年のことだった。ちなみに、ユーロを導入しているのはこのうちスロバキアのみ。ポーランドはズロチ、チェコはチェココルナ、ハンガリーはフォリントという独自通貨を使用している。

ロシアとウクライナのはざまで

2004年にEU加盟という目標を達成して以来、V4の4カ国はこのグループに対する重要性を以前ほど強く認識しなくなった。安全保障、経済、エネルギー、移民といった分野で共通の地域利益を守る際には、依然として欧州理事会内で戦略的な同盟として機能しつづけているが、とくに近年は、近隣国のロシアやウクライナとの関係をめぐる政治的な違いも浮上している。ここで4つの国がこの状況に声を上げるなら……と想像して、各国の言葉に耳を傾けてみた。

-

ポーランド🇵🇱

歴史的トラウマがあるので、ロシアに対しては一貫して厳しい態度をとっています。財政、軍備、外交などさまざまな方面から隣国ウクライナを支援していて、2023年末までに200億ユーロを拠出しました。ウクライナ難民の受け入れももっとも多い国のひとつです。

-

チェコ🇨🇿

1968年に起きた旧ソビエトによるチェコスロバキアへの軍事侵攻の経験は忘れていません。2022年からはじまったロシアの侵攻に苦しむウクライナに、合計で80万発の砲弾を支援しようと奔走しているところです。

-

スロバキア🇸🇰

当初は親ウクライナだったのですが、政権交代後はロシア寄りです。だからといって親ロシア派というわけでもありません。ハンガリー同様、経済的デメリットが大きいからというのが本音です。

-

ハンガリー🇭🇺

ロシアとの関係をあまり悪化させると私たちの経済にも大きなダメージがあるので、あまり積極的にウクライナ支援はしていません。2024年7月にはオルバーン首相がプーチン氏と会談していますし……。

過去の戦争やさまざまな禍根を残した社会主義時代を経験した中欧諸国のロシアへ向ける目は依然厳しい。一方で、経済的なダメージを理由にロシアに対して厳しい態度を取れない国があるのも事実。オーストリア=ハンガリー帝国、ソ連、ナチ・ドイツ、そしてロシアという時代の大国に翻弄されながら、そのなかで勝ち取った「独立」をどう維持していくか。ウクライナや中欧諸国だけでなく、世界中の国民国家が再び岐路に立たされている。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)