連載:NIPPONの国立公園

阿蘇の食、草原が育む水。

National Parks of Japan.

連載:NIPPONの国立公園

阿蘇くじゅう国立公園(後編)

阿蘇の食、草原が育む水

TRAVEL & THINK EARTH

2025.07.04

6 min read

炎が山を走り、黒く焦がしていく。その風景を見たくて、野焼きの季節に阿蘇を訪れた。野焼きが終わり、草が生え変わったら、広い草原に母牛が放たれ、仔牛が生まれ、おいしい草を食べ放題で......。牛にとっては楽園にちがいない。阿蘇くじゅう国立公園の取材記事の後編をどうぞ。

Photo : Isao Nishiyama

Text:Nobuko Sugawara(TRANSIT)

阿蘇の食、草原が育む水。

店の前で。左から、四代目の木村拓郎さん、母のまりなさん、父の文彦さん。豆乳入りチーズケーキなど、スイーツも絶品。

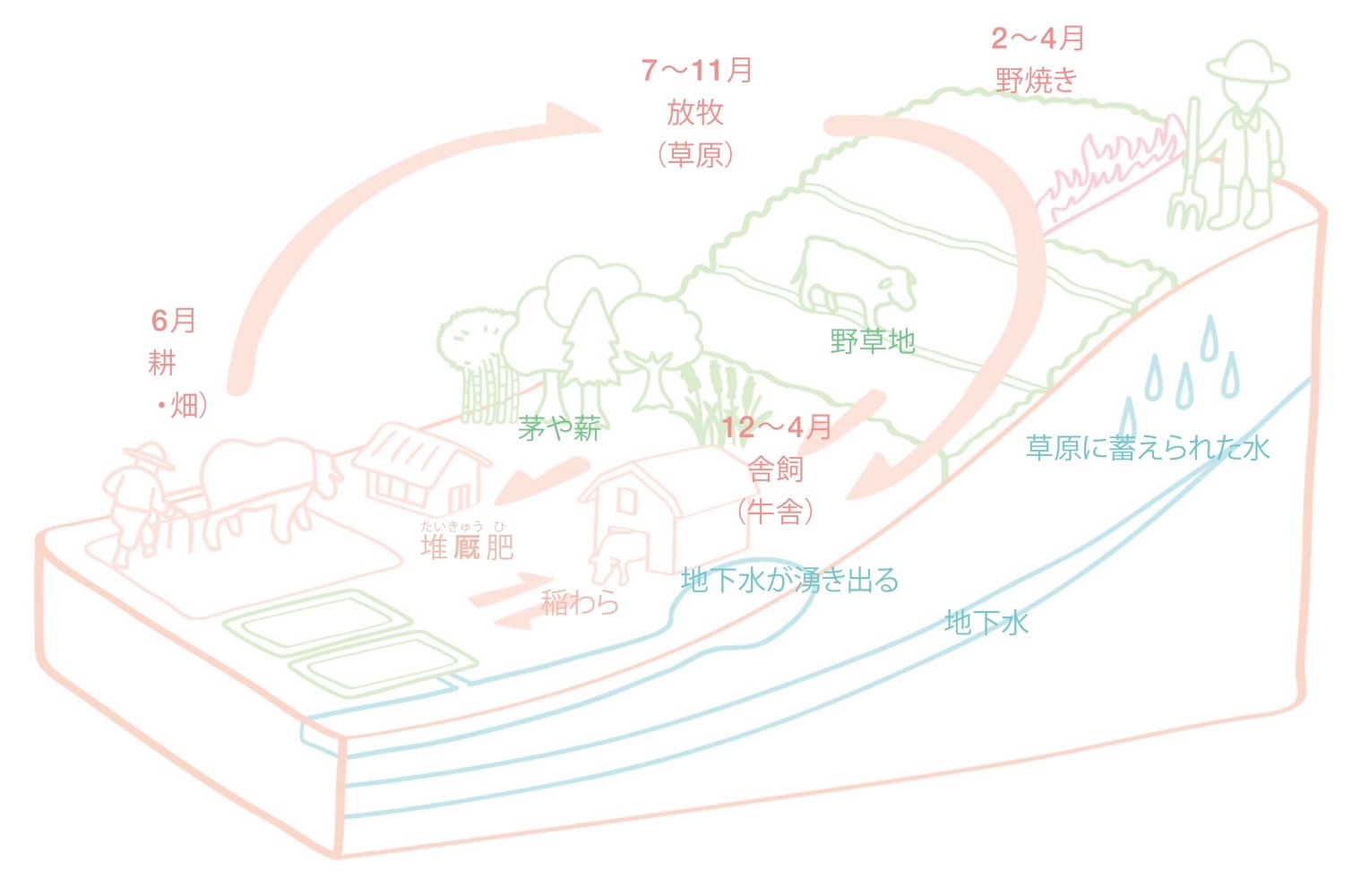

冬、そして野焼きの時期、家畜は牛舎・馬舎にいるため丘陵地はとても静かだ。草が生え変わったら、広い草原に母牛が放たれ、仔牛が生まれ、おいしい草を食べ放題で……。牛にとっては楽園にちがいない。

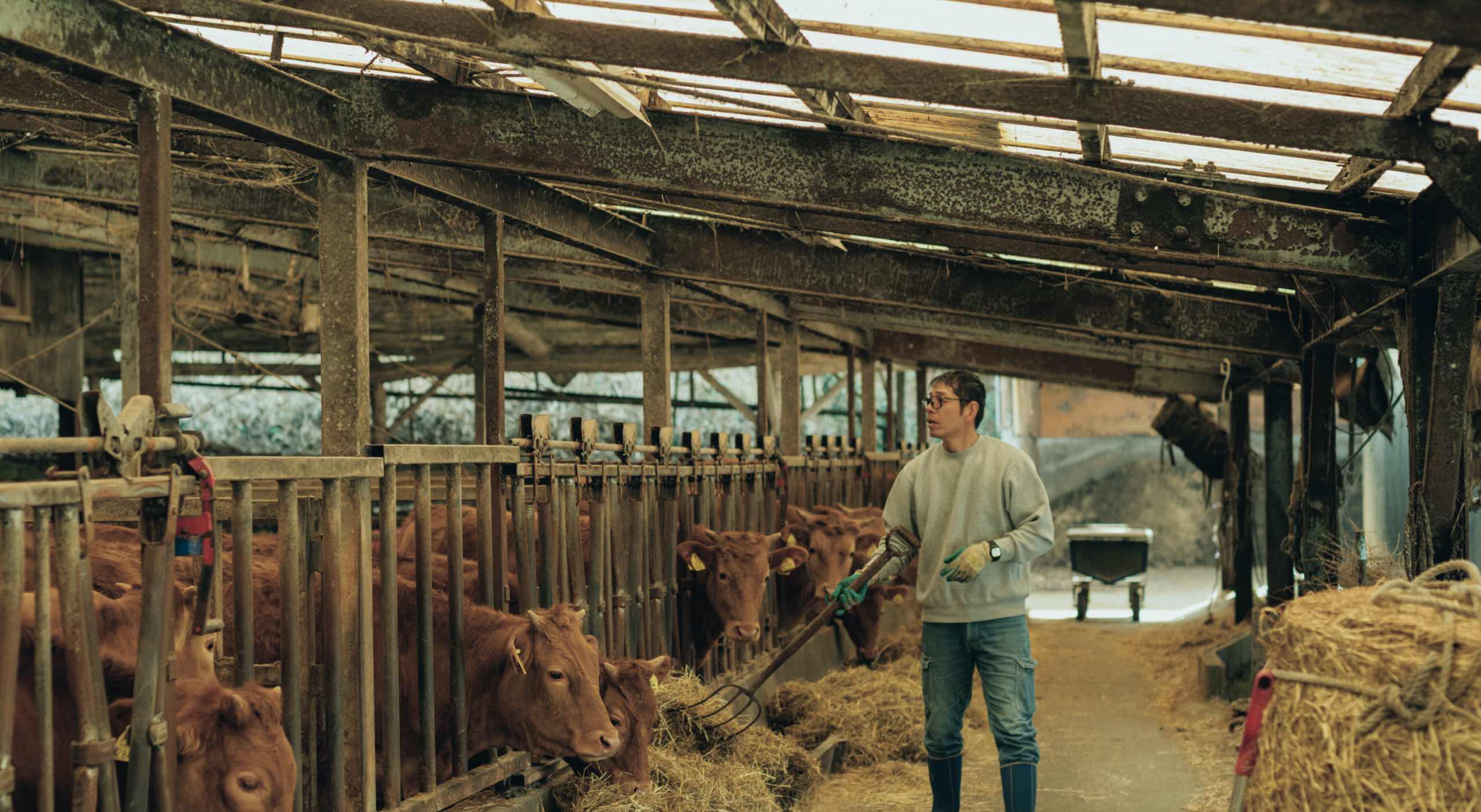

阿蘇・産山村(うぶやまむら)であか牛農家を営む井俊介さんは、10軒の農家とともに280haの草原を利用し、牛を飼育している。牛の繁殖と肥育を分業させる牛飼い農家が多いなかで、井さんは一貫生産に取り組み、自分たちのあか牛を提供するレストランも運営している。「阿蘇は草資源に恵まれています。牧草の栄養価が高く、それを食べている牛たちは病気にもなりにくい。だからお肉の味も香りもいいんです」

井さんが経営している産山村にある〈民宿・農家レストラン山の里」で「あか牛 焼肉定食」をいただく。赤身が多く、深く濃い味わい。

阿蘇の滞在中、いくつもの水源を目にした。阿蘇には1500カ所を超える湧水が点在している。草原は森林よりも降った雨を地下にしみこませる機能が高いという。外輪山や阿蘇五岳などの山裾に降った雨が土に染み込み、時間をかけて清らかな水となって湧き出すのだ。熊本市から来たという人は「この水でコーヒーを淹れたりごはんを炊いたりしています」と、2リットルのペットボトルや空のタンクに何本も水を汲んでいた。そんな暮らしが羨ましかった。

「野焼きのおかげで地下に水がたまり、湧水となっておいしい豆腐ができるんです。うちのおからをあか牛の飼料にする牛飼いさんもいらっしゃいます。たくさんの人の努力が、阿蘇の自然の恵みをよいものにしていると感謝しています」そう語るのは、約80年前からつづく〈木村とうふ店〉の4代目、木村拓郎さん。阿蘇の地下水で作った豆腐はなめらかで、口当たりも喉越しもよい。国産大豆の甘味がぎゅっとつまっていて、いくらでも食べられそうだった。

阿蘇市一の宮にある〈木村とうふ店〉にて。澄み切った阿蘇の水で作られたお豆腐。

おからも飼料に使われる。

野焼きは、草原や阿蘇の人びとの暮らしに欠かせない営みである。幾年もの間、人が草原に関わってきた時間の積み重ねによって、阿蘇の草原の美しさが維持されてきたのだということを、この旅で初めて知った。黒く焼けた丘の向こうに、新しい草が芽吹く。阿蘇の春は、もうすぐ緑に染まるのだ。

阿蘇の草原は、人の手で守り継がれた。

牛馬の放牧地として利用されている阿蘇の草原。刈り取った草は牛馬の餌となるだけでなく、田畑の肥料や茅葺き屋根の材料に利用され、人びとの暮らしを支えていた。ライフスタイルの変化とともにこうした人の営みは次第にうすれつつあるが、今もなお草原を維持するための取り組みが継続されている。なぜなら阿蘇の草原は多くの恵みをもたらすためである。

第一の恵みは多様な生物の棲家となっていることで、絶滅危惧種をはじめとする希少な植物や昆虫が数多く生息している。

第二は、炭素を固定し、地球の温暖化防止に貢献している点。草原では毎年野焼きが繰り返されるが、その過程で1年間に阿蘇地域の全家庭が排出する二酸化炭素の1.7倍の炭素が、地中に蓄積されている。

第三は、九州全体の水源を育む役割を果たしていること、そして四つ目が、土砂災害の被害を緩和する働きである。

本記事はTRANSIT68号より再編集してお届けしました。

Information

日本の国立公園

北から南まで、日本に散らばる国立公園をTRANSIT編集部が旅した連載です。

日本の国立公園について知りたい、旅したいと思ったら、こちらも参考に。

-

環境省・日本の国立公園

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)