連載|NIPPONの国立公園

漁師の祭りが告げる、礼文島の夏。

National Parks of Japan.

連載|NIPPONの国立公園

利尻礼文サロベツ国立公園(後編)

漁師の祭りが告げる、礼文島の夏。

TRAVEL & THINK EARTH

2025.10.26

5 min read

利尻富士がそびえる利尻島に、日本最北端の有人島である礼文島。

短い北国の夏、利尻山に見守られながら、昆布漁のはじまりを告げる漁師たちのお祭りと、

草原に咲く可憐な花々に迎えられて、2つの島を歩いた。

北海道の利尻礼文サロベツ国立公園への旅を前編「夏の利尻島へ」、後編「漁師の祭りが告げる、礼文島の夏」に分けてお届けします。

Photo : Yosuke Kashiwakura

Text:Maki Tsuga(TRANSIT)

漁師の祭りが告げる、礼文島の夏。

利尻島からフェリーに乗って約40分、日本の最北端にある有人島、礼文島へやってきた。香深(かふか)、上泊(うえどまり)、召国(めしくに)……。島の地図には、アイヌ語由来の美しい響きの地名が並ぶ。フェリーターミナル近くの礼文町郷土資料館を覗いてみると、巨大なトドの剝製、オホーツク文化時代の宇宙人のような人の彫像、昭和初期まで栄えていたニシン漁の白黒写真が展示されていて、北の果ての文化を感じることができる。

礼文町郷土資料館に展示されていた、ニシン漁の写真。昭和29年以降、礼文島ではニシンはほぼ捕れなくなってしまった。

礼文島では、毎年7月14、15、16日に厳島神社の例大祭が執り行われる。漁師のお祭りとは聞いていたけれど、皆、威勢がいい。お神輿を担ぎ、船頭のような波声組(はごえぐみ)が「そーれ、前さぁ進むぞ、気ぃつけれ」と声をかけて、担ぎ手たちが「おーらーえ。おぉ、しこーれ」と応えながら歩く。時折、立ち止まってお神輿を胴上げする。この祭りを境に、神社のある香深集落の昆布漁がはじまる。

礼文島の厳島神社の例大祭。百段近い階段の上からお神輿を担ぎ下ろし、港町を練り歩く。

漁の話が聞きたくなって、一緒に旅をしている写真家の柏倉陽介さんに相談すると、いい人がいると言う。実は、柏倉さんは撮影で幾度も礼文島を訪れるうちに、礼文に魅せられ、島内に自分で家を建ててしまった豪気な人。これから会うことになった漁師の小澤保(こざわたもつ)さんは、島へ通うなかで仲よくなった島民のひとりだという。

昆布漁をしている小澤保さん。

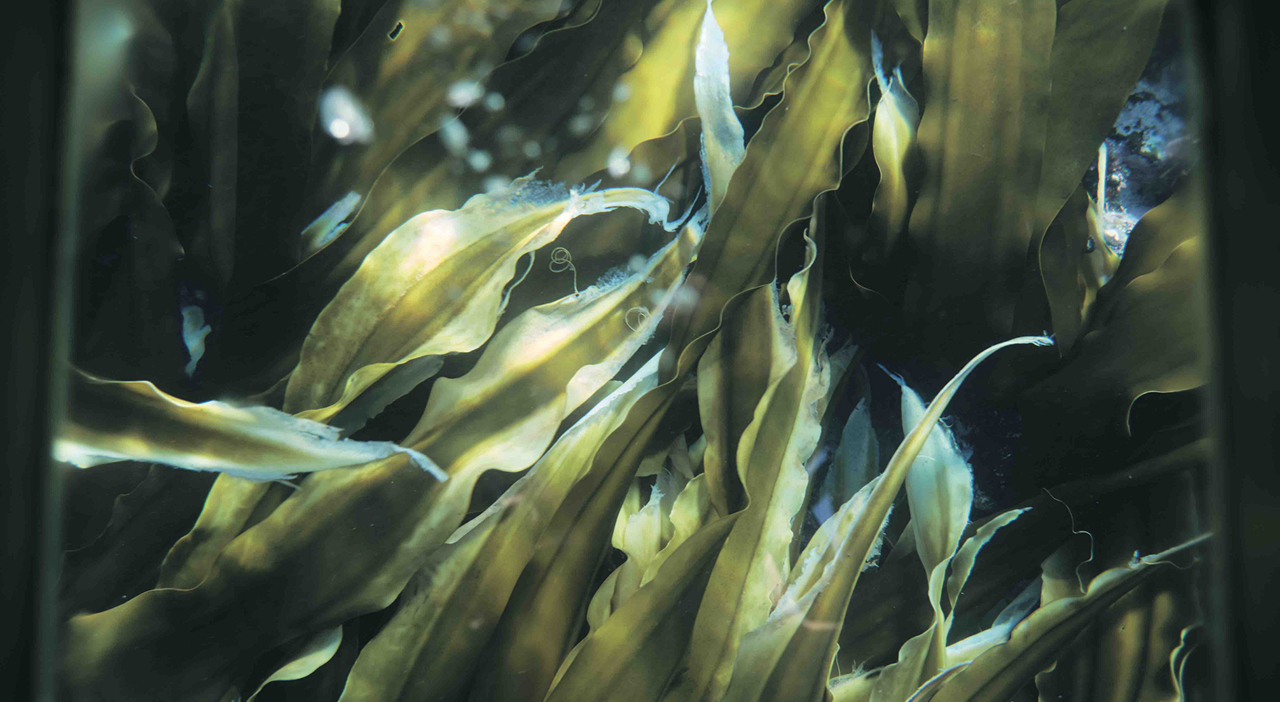

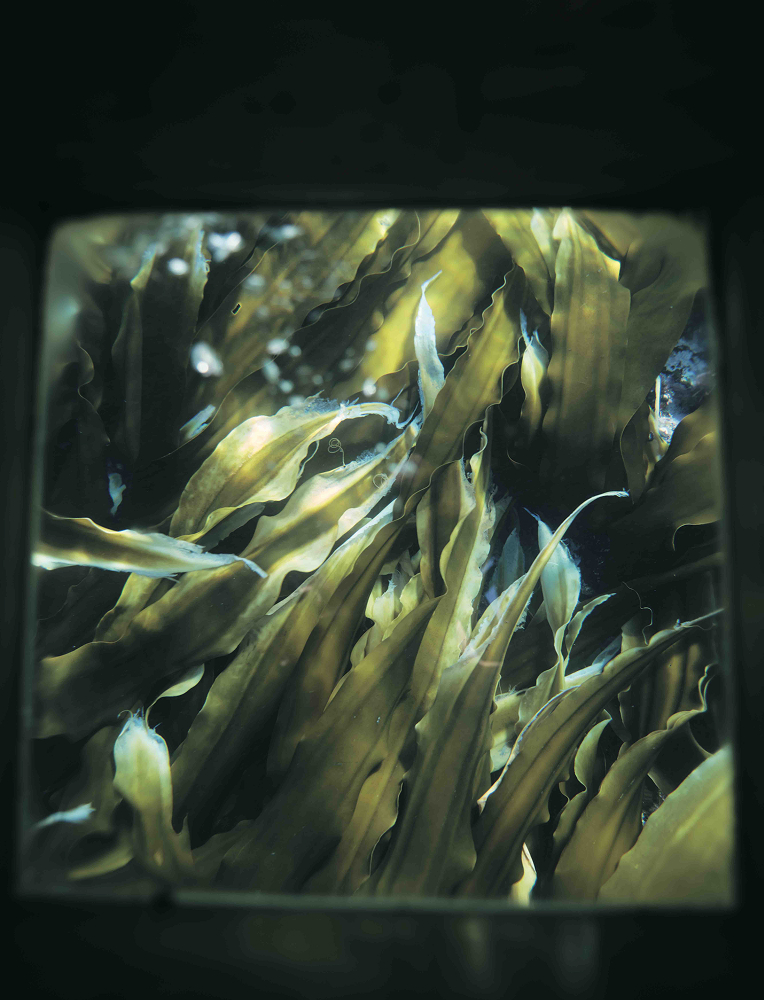

上空から見ると、まるで海に昆布の森があるよう。

翌朝6時、漁師の保さんから連絡を受けて、港へ向かう。その日の海の状況によって、波がなければウニ漁、波があれば昆布漁、海が荒れると漁が休みになる。この日は昆布漁ということで、港に着くとすでに船が3つ、4つと沖に浮かんでいた。磯の岩場に根を張った天然の昆布を、2mほどのフォークのような槍でねじ切って船に上げていく。船がいっぱいになると浜におろして軽トラの荷台へ。軽トラから海沿いの平場に昆布を並べて太陽光で一気に乾かす。これを数回往復。午後にはからっと乾いた昆布を平らに成形するために、小屋に移動してさらに乾燥・熟成させる。その後、出荷前に昆布の根本や先、端をハサミで切って、漁協やお店に卸していくのだ。捕れたての昆布を運んで乾かす作業を手伝ったけれど、1m以上もある立派な昆布を扱うのはなかなか重労働だ。

「単純作業のようでいて、手間がかかるんだわ。何度も同じ昆布を触って、ようやくお店に利尻昆布として並ぶんだよ」と保さん。作業小屋には昆布の香ばしい磯の匂いが漂う。これでお味噌汁を作ったらどんなにおいしいだろう。

漁師の箱メガネで水中を覗く。水深3、4m先もくっきり見えるほど透明度が高い。

作業の合間に、船に乗せてもらえることになった。時速30kmの速さで海上を走る。眼前には利尻富士の絶景。船を止めて、漁で使う箱メガネで水中を覗く。海の中に森がある!そう思うような光景だった。日光を浴びた深緑色の昆布が、透明な海の中で風にそよいでいる。白い岩場には、昆布を食べるイガ栗のようなウニたち。利尻昆布を食べて、美しく澄んだ海で育つんだから、おいしいはずだ。ただ、近年、ウニの捕獲量は減ってきているという。漁協の取引価格は2024年から2025年の間だけでも2倍ほど値上がり、5年前と比べたら3倍以上になるそうだ。ウニが捕れなくなる日が来るんじゃないか、漁師の間にはそんな不安がある。

「昔のように、ウニの剝き殻を海に戻せばいい。そうしたら、栄養が海に還ってウニが増えるんじゃないか」。そう話すのは、磯の漁師の娘、中野紀子さんだ。漁師が漁協にウニを納める際に殻を剝くのだが、以前は殻をそのまま海に捨てていたのに、近年に入って、産業廃棄物としてゴミ処理場に捨てなければいけなくなったのだという。気候変動、昆布の生育不足、過剰な消費と漁、循環の停滞……いろんな要因が考えられるなかで、すぐに行動に移せるものはなんなのだろう。

礼文島の名産、バフンウニ。殻は茶色でトゲは短く、身がオレンジ色で濃厚な味わい。ムラサキウニも捕れるが、こちらは殻が黒くてトゲは長め、身は明るい黄色で上品な甘みがある。名前は、殻が、水中では黒く、太陽 にあたると紫に見えることに由来する。

絶滅危惧種を抜け出した花。

礼文島の楽しみといったら、海だけでなく、花もある。一年中風が強く、冬の寒さも厳しい礼文島では、樹木が育ちにくい。そのため、山の上で見られるような風や寒さに強い高山植物を標高の低い丘の上でも目にすることができるし、離島というのもあって、ここでしか見られない花もある。とくに花が多く見られる5〜6月には、1、2週間の間に花の種類が移り変わっていく。限られた環境で出合える、美しく可憐な草花だが、過去には盗掘されて著しく数を減らした種もあった。礼文町高山植物園で、高山植物の管理に携わる村山誠治さんに話を聞いた。

「90年代の登山ブームをきっかけに、珍しい高山植物にも目を向けられるようになって、礼文島の固有種のレブンアツモリソウなどが売買目的で大量に盗掘された時期がありました。そのときは、高山植物の群生地に職員が交代で宿直して、苗が盗まれないように管理していたこともあったんですよ」

礼文町役場職員の村山誠治さん。大学時代から農作物や植物の研究をしていて、礼文町高山植物園で、島の高山植物の培養や管理を担当している。

一時は絶滅危惧種に指定されていたレブンアツモリソウだが、今では野生の状態で開花数5000ほどに回復。2025年の環境省のレッドリスト改定で準絶滅危惧種に危険度が引き下げられた。「万が一に備えて、植物園内の培養施設でレブンアツモリソウの種を採集したり、培養を行ったりしています。ただ、できるだけ自然の回復力に任せるほうがよいので、培養した株は野生に戻さず、群生地の笹を刈るなどして保護している状態です。それでも数が戻ってきているので、このまま見守っていけたらいいですね」と村山さん。

礼文島の北部にあるゴロタ岬の展望台から。島内には草花や眺望を楽しめるトレッキングコースが 7 つほどある。

植物園の片隅では、一輪のレブンアツモリソウが咲いている。自然界では、5月末から6月中旬に見頃になるけれど、ここでは培養された花が夏の間も来園者を出迎えてくれるのだ。淡いクリーム色の柔らかな花弁が、鉢からすっくと立ち上がる。ほかの植物が繁茂する環境では生きていけなくても、強風で寒冷な過酷な土地には力強く根を下ろせる。儚げで、したたかさも秘めたその花の姿が、いつまでも心に灯るのだった。

本記事はTRANSIT69号より再編集してお届けしました。

Information

日本の国立公園

北から南まで、日本に散らばる国立公園をTRANSIT編集部が旅した連載です。

日本の国立公園について知りたい、旅したいと思ったら、こちらも参考に。

-

環境省・日本の国立公園

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)