Photo : Hirotaka Hashimoto

Text:Nobuko Sugawara (TRANSIT) Cooperation:Sanae Sato Thanks:Visit Copenhagen

徒歩が可能な範囲は歩いて、こまめな節電、節水。過剰包装を避けるため宅配はなるべく減らす。長く使えるものだけ買う。不要になったものはリサイクル。都市生活者の私のエコ活動はきわめてささやかなものだ。それでもやはり、ペットボトルやプラスチック製品を買うことも、ネットで海外からものを買うことも、そして飛行機で海外に出ることもある。

旅行は、他国の自然や歴史、文化を見聞するなくてはならない産業であると同時に、地球環境に負荷をかける側面もある。よりよい世界を意識するための旅であることが、これからの旅人に求められるものだろう。その点で、環境先進国として知られるデンマークはとてもよい旅先だ。歩きながら、いくつものサステナブル・ティップスを見つけることができる。

デンマークのSDGs達成ランキングは、2023年、2024年とフィンランド、スウェーデンに次ぐ3位(ちなみに日本は2024年に18位)。その背景は、1970年代の石油危機をきっかけに、中東任せだったエネルギー資源を自給自足できるように方向転換したこと。1973年には環境保護法が作成され、脱化石燃料だけでなく、環境に配慮した国・街づくりを目指すようになった。

デンマーク政府は2050年までにカーボン・ニュートラルを目指す「エネルギー戦略2050」を掲げている。2019年には50%が再生可能エネルギーを達成、なかでも約半分を風力発電が占める。2050年までには化石燃料からの完全な脱却を目指し、100%再生可能エネルギーでまかなおうとしている

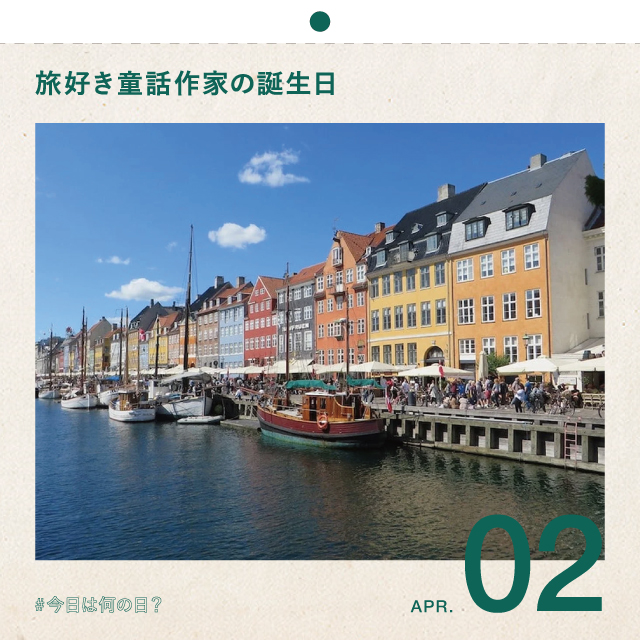

コペンハーゲンの街を歩きながら、持続可能な社会について考えたいくつかのことについて、ここに書いてみるとしよう。

2100年のベンチで気候変動を啓蒙

コペンハーゲンで遭遇したこの非常に高いベンチは、通常のベンチより85cmも高い「コペンハーゲン・ベンチ 2100年版」という。気候変動と海面上昇の危険性について人びとに訴えるコペンハーゲン市と放送局の2022年のプロジェクトだ。ベンチの背面に記されているのは「私たちが気候のために行動を始めない限り、洪水は日常生活の一部となるだろう」という警告。

2019年の国連による気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によると、このまま地球温暖化がつづいた場合、今世紀末には世界の海面は2100年までに最大1.1m上昇する。実際、20世紀以降の100年間で17cmも海面が上昇している数値があり、今後島国(日本も)が消滅してしまう可能性もゼロではないということなのだ。

市内を中心に10カ所に設置されているこの「コペンハーゲン・ベンチ 2100年版」。市庁舎前の広場や、ペブリンゲ湖沿いにあり、よじのぼって利用する人も。街のなかで、日常生活で、環境意識を植えつけようとする取り組みだ。

カヤックのアクティビティとエコ活動

運河をぼんやり見ていたら、カヤックを漕ぐ二人組が、バケツを載せて海から何かを拾って入れている姿が目に入った。〈Green Kayak〉 というNGOのアクティビティで、無料でカヤックをレンタルできる代わりに、運河や海、川のゴミを集めるというレジャー体験だという。条件は、その経験を#GreenKayakのハッシュタグをつけてソーシャルメディアで拡散すること。プロのシー・カヤックインストラクターをしていた創業者が、個人的にゴミ拾いをしていたが、自分たちだけではどうにもならないと実感したことから思いついたという。

2017年以来、何万人ものボランティアが#GreenKayakを掲げて川や海でカヤックを漕ぎ、合計104トン以上のゴミを回収してきた。現在はスウェーデン、ドイツ、ノルウェー、アイルランドにまで広がり、自然保護に楽しく貢献する方法を提供している。2020年にはユネスコのグリーン市民プロジェクトに認定された。

水の街コペンハーゲンを、カヤックというアクティビティで楽しめて、環境にもよくて、しかも無料で見て回れるのは一石三鳥というほかない。

活発なグリーン・モビリティ

街で夥しい数の自転車を見るにつけ、デンマークがグリーン・モビリティに本気な国であることはわかる。国はコペンハーゲン市内の移動75%を徒歩、自転車または公共交通機関で行う促進することを推奨。自転車のインフラを強化し、公共交通機関の路線網を拡大し、自家用車の使用を抑制する対策をとっている。ちなみに新車の自動車購入には税金が150%(プラス消費税25%)かかり、中古を促している。

自転車ファーストの街であり、電車にも持ちこめて、子どもやペットを乗せるカーゴバイクもすいすい走っている(たまに大人も運ばれている)。観光客でも気軽に体験できるレンタサイクル〈Donkey Republic〉 などのサービスも盛んだ。

手軽で簡単なサーキュラー・エコノミー

コペンハーゲン在住の編集者におすすめのお店を聞いたところ、ヴェスターブロにあるセカンドハンドの店〈Lop Gun〉を教えてもらった。デンマークのデザインをはじめとした食器や雑貨、洋服やレコードなど、レトロなものから新しいものまで可愛いものが所狭しと並び、心がときめきっぱなし。

実はここ、店がセレクトして仕入れているのではなく、常時100人ほどが店の棚を借りていて、委託販売するシステム。価格も売り手がそれぞれ決めて、回転が早くなるよう手頃な価格にしているという。値札には販売者IDがバーコードで登録されていて、商品が売れたら銀行振込もほぼ自動で行われる。棚の予約を管理するための予約モジュールも含まれており、販売者は売上などを追跡することができるのだとか。アナログに見えて、完全デジタルのシステム。北欧流の効率のよさを追求した形だった。

今回の滞在では出合えなかったが、住宅街には洋服の古着回収ボックスや「ご自由にどうぞコーナー」などがよくあるという。週末には街のあちこちで蚤の市が開催され、家の整理をしたいから、もう不要になったからと、気軽に交換されている。物価や消費税が高いことも関係しているだろうが、ものを循環させる消費システムが根ざしているのだと感じた。

スーパーに空の飲み物の回収マシンが設置されているのも日常となったリサイクルシステムである。デンマークの場合、”パント”マーク”がついているペットボトルやビン、缶を買うと容器代を上乗せして支払い、空になったものを回収マシンにいれるとデポジットがキャッシュバックされ、レシート(金券)がもらえる。そしてスーパーで買い物する際にレジでそのレシートを渡すとその分の金額を差し引いてくれるシステムだ。

パント代は飲料の種類によって異なり、350㎖の缶には1デンマーククローネ(約23円)、2ℓのペットボトルには3デンマーククローネ(約69円)が加算されている。

フードロス対策あれこれ

コペンハーゲンで足を運んでみたかったのが、〈WeFood〉。2016年に開業し、食品や生活用品が定価より安く、なかには無料のものもある食品ロス専門スーパーだ。

世界の貧困者支援を目的としたデンマークのNGOダン・チャーチ・エイド(DCA)と緊急支援団体が3週間のクラウドファウンディングで資金を集め開業した。収入は南スーダンやエチオピア、バングラデシュのような最貧国で飢餓に苦しむひとのために活動する組織で使われている。

商品は賞味期限が近いものや切れたものだが、疑わしいものは売らないというルールが徹底されているため安心。店内も広々と明るく、食品だけでな服や雑貨、本までが売られているところもおもしろかった。

デンマークでは、フードロスなどの食品問題への取り組みとしてフードテック業界が成長している。飲食店などの閉店間際、まだ売れていないものをアプリを通じて消費者が安く購入できる、〈Too Good To Go〉や、形の基準や過剰生産などで廃棄されてしまうオーガニックの野菜やフルーツを定期的に配達してくれるフードサブスクリプションサービス〈EAT GRIM〉。

環境問題にとって食品廃棄は重要な課題。廃棄食材と消費者を上手につなぐシステムが、生活に浸透している。

© Daniel_Rasmussen

エネルギー活用法

アマリエンボー城付近から、運河の向こうにもくもくと煙があがる台形の建物が見える。2019年10月に登場したコペンハーゲンの新しいランドマーク、廃棄物発電所〈COPENHILL〉だ。

老朽化したゴミ焼却発電所を、デンマーク人の建築家ビャルケ・インゲルスが人工スキー場とレクリエーションとハイキングエリア併設にし、廃棄物発電所を遊び場所に変身させた。山のない国に山をつくったことで、ゲレンデを楽しんだり、丘の上までハイキングができたりと地元の人に大好評。それだけでなく、教育のための施設として学校やエネルギー関連の関係者が世界中から視察に訪れている。

コペンハーゲンを歩いて見つけた、SDGsのヒント。社会的なサービスと自分の意思をかけあわせながら、生活をしていく責任を思う。

Information

デンマークへの旅は、スカンジナビア航空で

スカンジナビア航空は、日本からは羽田とコペンハーゲンの直行便を運航中。

スカンジナビア3国(デンマーク・ノルウェー・スウェーデン)の航空会社で、スカンジナビアを中心にヨーロッパ、アメリカ、アジアと広いネットワークをもつフルサービスキャリア。

-

Web

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)