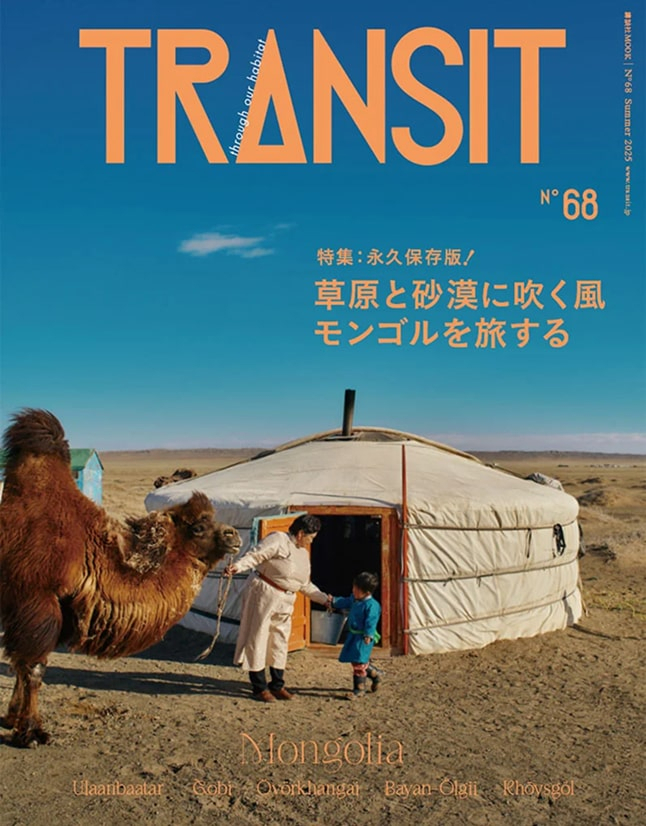

モンゴル遊牧民の研究をしている、文化人類学者の堀田あゆみさんは、ご自宅にゲルを建てて暮らしているという。

そんな話を聞きつけて、大阪府内にあるゲルを訪ねた。住み心地は? 遊牧民の魅力とは?

モンゴル特集の誌面で掲載したインタビューのロングバージョンをお届けします!

Photo : Takamori Hamagami

Text:TRANSIT

Index

8 min read

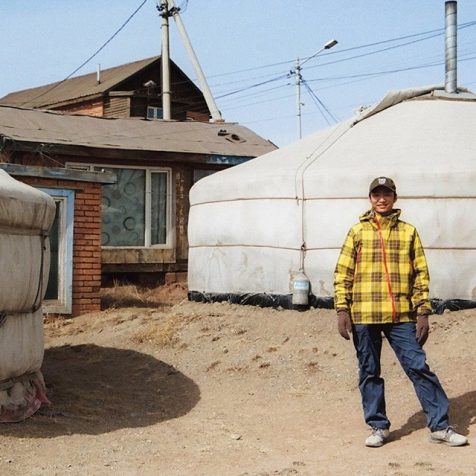

大阪にある堀田あゆみさんのご自宅のゲルを訪ねると、堀田さんは遊牧民の朝の習慣なのだと言って、天窓を開けた。玄関の敷居を踏まないように、という助言とともにゲルに招き入れてくれた。やや頭をかがめ敷居を跨ぐと、ほのかに薄暗い密室の中から、家具や柱に施された鮮やかな色彩の装飾がぬうっと浮かび上がってくる。足を踏み入れた先は、まさしくモンゴル遊牧民の家の中だった。

モンゴルの乳茶、スーテーツァイ。近年の流行だという、バターオイルつきのスプーンが斬新。

「まずはお茶をどうぞ」

到着早々、矢継ぎ早に質問を投げかける取材陣を鎮め、堀田さんはソファへと案内してくれた。差し出されたのはモンゴルの乳茶、スーテーツァイ。モンゴルの大ヒット商品だというギー(バターオイル)つきのスプーンでかき混ぜて、ミルクティーの完成。ひと口含むと、やや塩っぱいけれど滋味深く、クセになる味。「乾燥地帯に暮らす遊牧民には、この塩分が大切なんですよ」と、すかさず堀田さんが合いの手を入れた。

陽が高くなるにつれ、天窓から室内に光がまわってくる。スーテーツァイを飲みながら、ゲル暮らしや遊牧民の暮らしについて話しはじめる。

モンゴルでは馬具の置き場となる玄関先には、堀田さんの自転車が。玄関は南東向きに(大阪湾からの海風を避けるためでもある)、竈を配置するゲルの中心部にはストーブを置くなど、家具の配置も基本的には現地のゲルを踏襲している。

モンゴルから日本へゲルを輸送!

-

T

このゲルはいつ、どうやって手に入れたのでしょうか?

-

堀田

ゲルはお世話になっている遊牧民に見立ててもらい、家具や構造用の紐などは一緒に現地の市場で選んで、3年前にモンゴルから送りました。私のゲルは4枚壁の直径5mほどの小型ゲルで、現地では母屋の隣に貯蔵室や作業場として建てられているものです。

-

T

日本でどうやってゲルを組み立てたんですか?

-

堀田

建てる前の準備から組み立て手順までを記した「ゲルの建て方」という資料をつくり、友人知人に協力いただきながら建てました。現地だと大人3人で2時間半ほどで組み立てられるのですが、やはり慣れていないので、そんなにスムーズにはいきません(笑)。

-

T

モンゴル初心者にとっては、ゲルは旅の気分が味わえて楽しそうな空間ですが、実際の住み心地をお聞かせください。

-

堀田

梅雨と真夏以外は、リビングルームとしてゴロゴロしたり、友人が訪ねてきた際の集いの場、ゲストルームとして利用しています。ただ、正直なところ、日本の気候・風土には合わないですね(笑)。本来は屋根と壁を覆うのは羊のフェルトなんですが、湿度の高い日本では匂いが強く虫もついてしまうことから、日本で調達した工業製品を断熱材として使っています。でも、フェルトのもつ多機能性、たとえば防音効果や資材を固定する摩擦力と重量、風通しのために裾を巻き上げられる柔軟性などにはかないません。フェルトはよくできていると実感します。

ゲル内北側の仏画や仏像が置かれる神聖な空間「ホイモル」には、堀田さんがゲルを建てるのにお世話になった人たちの写真が飾られている。

装飾品やクッションカバーなど、インテリアの多くもモンゴルで手に入れたもの。

都市生活者と遊牧民の住居観・価値観の違い

-

T

円形で、間仕切りのない一間構造のゲル。今日は、堀田さんはモンゴル流にお茶を出してくださいましたが、複数人が集っても必然的に向かい合うようになっていて会話もしやすいですね。日本人の住居観とは異なるように感じました。

-

堀田

遊牧民の住居というのは人を迎えるためにあります。草原はよく海にたとえられますが、ゲルというのは大海原を航海している人が立ち寄れる港のようなものなんです。だから、たとえ見ず知らずの人が訪ねてきても、お茶を出すのが礼儀です。ただ、そこにあるのはホスピタリティだけではありません。遊牧というのは情報産業ですので、遊牧民は常に新しい情報を求めています。そして、情報を手に入れるために他人の家を訪問することが日課です。だから、人を訪ね、人を迎える場所、それが遊牧民にとっての住居なんです。

© AYUMI HOTTA

-

T

遊牧民とウランバートルに暮らす都市生活者の間で、社会の在り方、個々の性格、価値観の違いを感じることはありますか?

-

堀田

根本として、情報社会で生きていることには変わらないのですが、都市ではご近所づきあいが少なく、季節ごとに組み替える共営世帯というものもありません。また、遊牧民のように知り合いの家を万遍なく訪問して情報を収集する機会も草原ほど多くはありません。アパートの二重扉の中に暮らしていますし、他者に対する警戒心の高さという意味で、都会のつき合い方があると思います。それでも、ウランバートルでも草原と同様に、毎朝起きたらまずベッドメイキングをするという習慣が残っているので、ゲルに人を迎えるための準備をする遊牧民のDNAが流れているなと感じますね。

そもそも、草原と都市は断絶されているわけではなくつながっていて、人びとはその間を自由に行き来していますので、2つの世界の価値観も時と場合に応じて使い分けられています。

遊牧生活でも、対人関係やモノのやり取りにおいて2つの原理が通っています。1つがいわゆる”市場経済の原理”で、もう1つが交渉によってモノを融通し合う”草原の原理”。草原でも、あまり親しくない人や交渉されている対象のモノによっては、市場原理にのっとって現金や物々交換でやり取りをします。一方で、これまで培ってきた人間関係や交渉力を使ってモノを自分の手元に移動させるという、融通の原理も使いこなしているんです。

モンゴルの遊牧民の強さとは何か?

-

T

最後にひとつ質問です。堀田さんが草原に暮らす遊牧民の研究をつづける理由について教えて下さい。どのような点を興味深く感じているのでしょう?

-

堀田

私はモンゴルの人たちのような”交渉の文化”で育っていないので、彼らが息をするように交渉しているのを見ると純粋にすごいなと思います。情報の価値を理解していて、それを使って交渉できる能力は注目に値します。遊牧民は大陸で常にいろんな民族と交渉をしながら生きてきたので、日本が島国じゃなかったらやられていただろうな、とも(笑)。

情報リテラシーの高さもそうです。現代の遊牧民はスマホでSNSも利用していますが、誰でもアクセスできるメディアだとわかっているので、本当に大切なことは対面でのみ伝えます。しかも、機密性の高い情報は、人のいない野外で風向きも考慮して話します。ゲルは人の集うところですから、ゲルの中や傍では誰かに聞かれてしまうかもしれませんので。また、モノを見られたら情報を抜かれるという意識があるので、家具の扉や鞄のチャックを常に閉めたり、使ったモノはすぐにしまうなど、情報の管理能力が非常に高いんです。

モンゴル遊牧民のゲル内部。以前は蝋燭を用いていたが、中央部のアルハンガイ県では2009-2010年の境で太陽光発電パネルが普及し、電灯がつくようになった。

© AYUMI HOTTA

現在は蓄電量が増えたことで、遊牧民のゲルの家でも、TVや冷蔵&冷凍庫も自家発電で賄えるようになってきている。

© AYUMI HOTTA

-

堀田

ですので、遊牧民のゲルの中が整然として見えるのも、モノが少ないからではなく、見せるモノをあらかじめコントロールしているからです。それはつまり、常に家族以外の他者が存在しているという大前提のうえに、住居であるゲルも遊牧民の立ち居振る舞いも備えられているということなんです。

そして、他者との関係のなかで生きているという感覚が日本よりもはっきりしていて、対人の強さがあります。他者とかかわりながら生きるというのは、受動的に恩恵を受けるという意味ではなく、能動的に他者を活用して生きるという意味で、対人の強さというのは、他者への興味・関心、社会関係を築こうとする志向性が強いという意味です。自分たちだけで完結しない、そこが逆に強みになっている。

だからこそ彼らはふだんから人間関係を構築するように動いているし、いざというときのためにより多くのセーフティーネットを確保するべく、人と交わる、会話をする、融通できるものは融通する、自分が必要なときは大いに人に頼って人を使う。それが生き方の土台にあるのは、私たちとの大きな違いではないでしょうか。そして私がモンゴルの遊牧民をカッコイイと思うところです。

Profile

堀田あゆみ(ほった・あゆみ)

1980年、大阪府生まれ。高校卒業後にモンゴル国へ語学留学。総合研究大学院大学文化科学研究科地域文化学専攻で、モンゴル遊牧民のモノの情報をめぐる交渉を研究。博士(学術)。専門は文化人類学、モンゴル遊牧民の物質文化・情報文化研究。主な著作に『モンゴル遊牧民 エンフバト一家のモノ語り』『交渉の民族誌 モンゴル遊牧民のモノをめぐる情報戦』など。

1980年、大阪府生まれ。高校卒業後にモンゴル国へ語学留学。総合研究大学院大学文化科学研究科地域文化学専攻で、モンゴル遊牧民のモノの情報をめぐる交渉を研究。博士(学術)。専門は文化人類学、モンゴル遊牧民の物質文化・情報文化研究。主な著作に『モンゴル遊牧民 エンフバト一家のモノ語り』『交渉の民族誌 モンゴル遊牧民のモノをめぐる情報戦』など。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)