マサイの民が「ンガイエ・ンガイ(神の家)」と呼ぶキリマンジャロ。地元の人にとって、信仰の対象であり、観光客を呼ぶ経済の拠り所でもあるアフリカ最高峰を、旅人の視点で見つめる。

「準備編」「登山編」「下山編」の3本立てで、キリマンジャロに登るまでをお届け。

「登山編」では、キリマンジャロのレモショルートを7日間かけて歩いた道行きの、最初の4日間を見ていこう。

Photo & Text : Mikito Morikawa

Index

9 min read

レモショルートってなんだ?

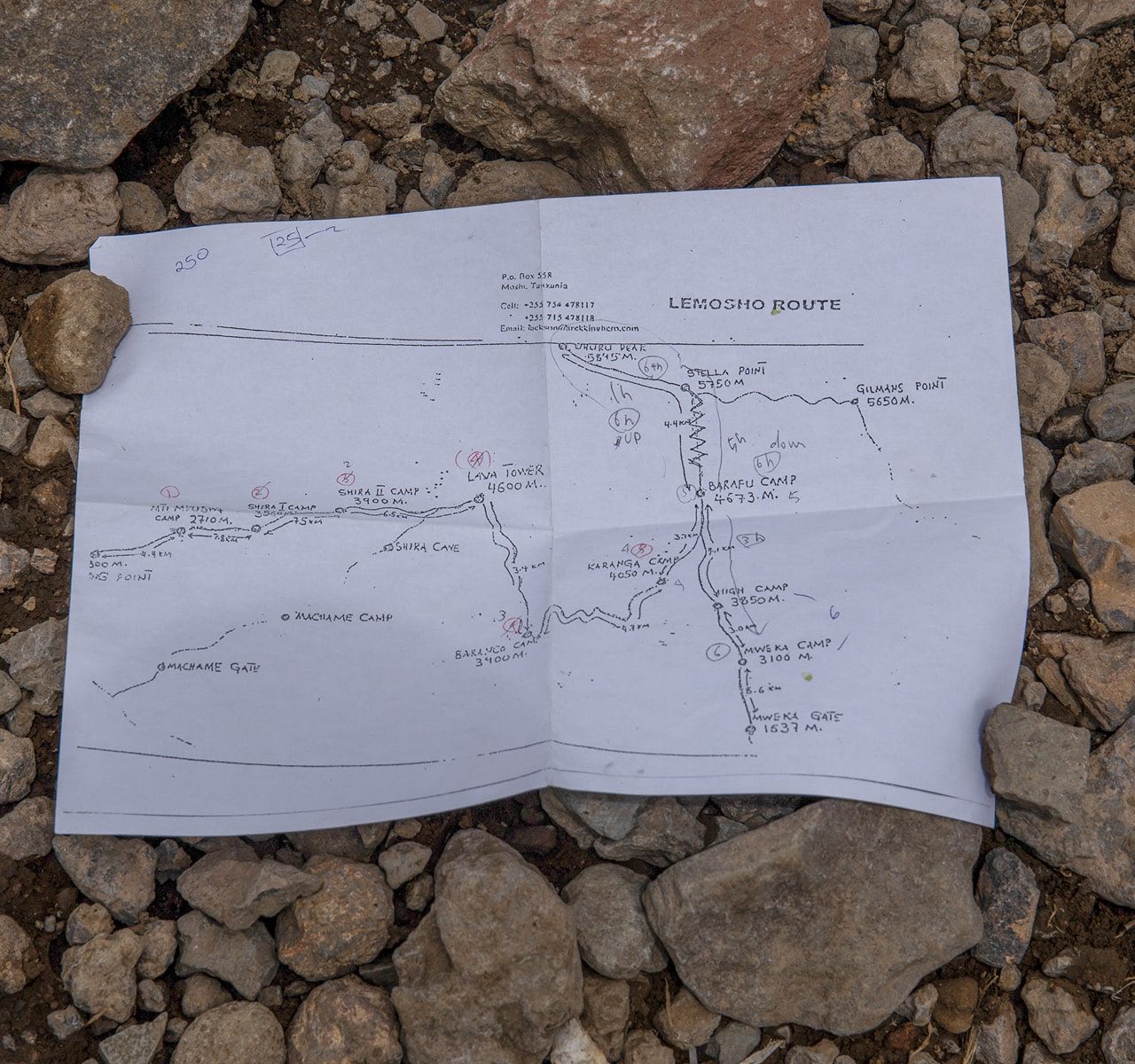

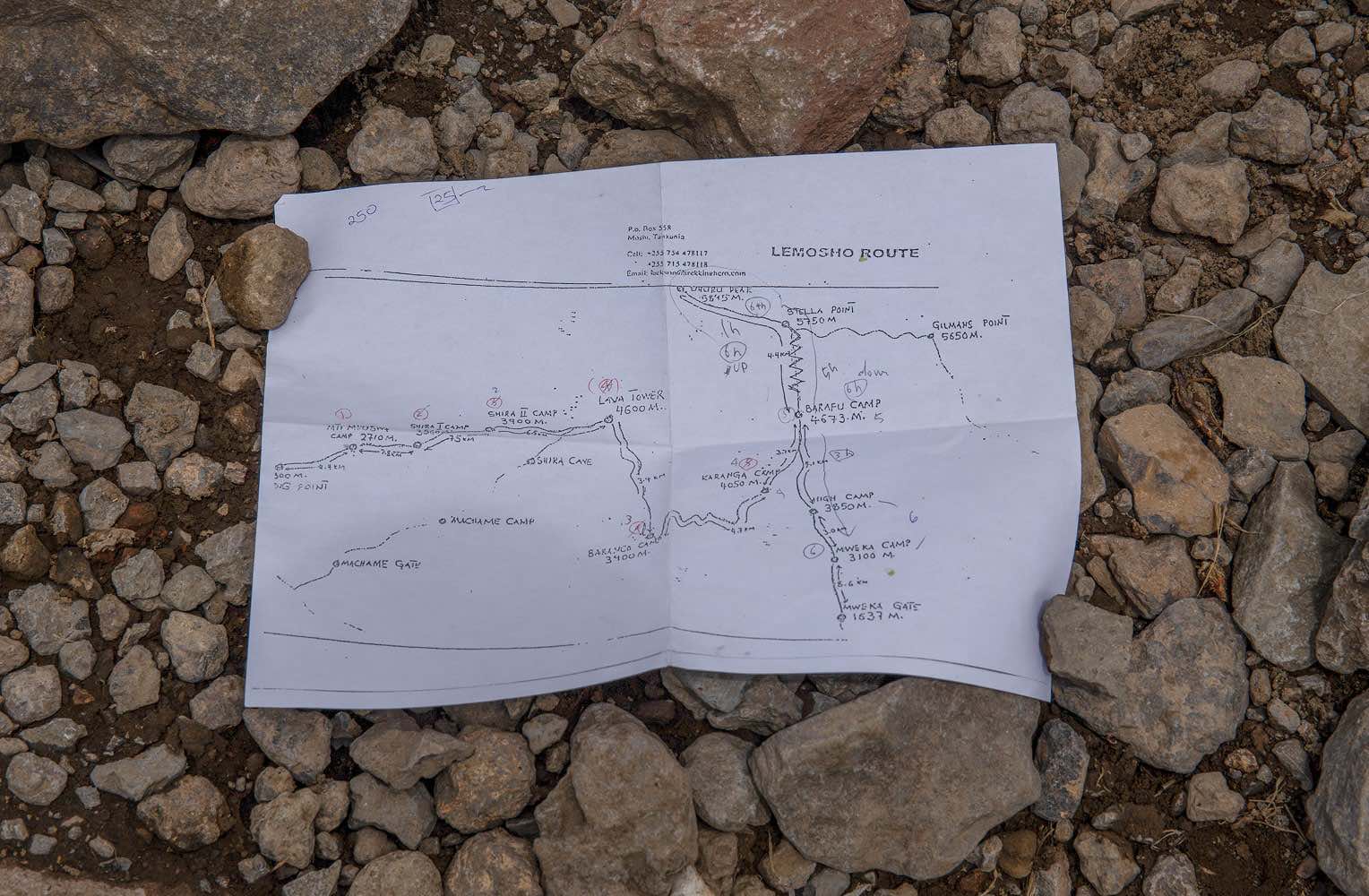

私が今回選んだ「レモショルート」は、西側からキリマンジャロへアプローチし東南側へ下山する、景色が美しく、登頂成功率も高いといわれるバランスの取れたルートだ。上りと下りでルートが異なるため、さまざまな風景を楽しめるのだ。また、7〜8 日間と時間を長くかけて登ることが多く、高度順応しやすい。私は7日間のコースを選んだので、ベースキャンプにたどり着くまでの5日間はゆっくりペースで登れた。ただ、滞在日数が長くなる分だけ費用はかさむ。

3日目は途中で「マチャメルート」と合流するため、登山者の数が少し増える。高度順応のため一度標高4600mまで上り、その後、3900mのキャンプサイトまで下りる。

最近はレモショルートを選ぶ登山者がもっとも多いといわれるが、1月初旬に登ったときはそれほど混雑しておらず、ベースキャンプから頂上を目指した区間で多少混み合ったくらいだった。

キリマンジャロ登山 1日目

1月2日

標高|2250〜2650m

移動距離|4.4km(ロンドロッシゲート〜ムティ・ムクブワ)

キャンプ地|ムティ・ムクブワ(Mti Mkubwa)

移動時間|15:00〜17:00

登山初日は、モシから車で2〜3時間ほどのロンドロッシゲートに向かう。タンザニアはアフリカでもっとも治安のいい国の一つで、車中から見る路上や街にいる人びとの様子は穏やかだ。

モシにあるホテルまでクルーを乗せたバンが迎えに来てくれた。

モシにある市場では、地元で収穫できる新鮮な野菜、果物、コーヒー、紅茶などのほか、工芸品、日用品など、生活に必要なものはだいたい手に入る。

高原にあるモシの気温は暑くもなく、寒くもなく、気持ちのいい風が吹いている。通り過ぎる風景は緑の木々や色鮮やかな花に彩られていた。「緑がきれいだろう?1月は乾季だけど、12月にたくさん雨が降ったからね」。ガイドのグラッドストーンが、タイミングを見て情報提供してくれる。

モシの食堂では牛肉の炭火焼きが売られており、塩味でシンプルに調理した肉はおいしかった。

モシからキリマンジャロ国立公園へ向かう途中、キリンのグループが草を食べていた。国立公園を抜け出してモシの近くまで来ることは珍しいという。天気がいい日には、草原の向こうにキリマンジャロの雄姿が拝める。

キリマンジャロ国立公園へ向かう途中の山麓地では、コーヒー、紅茶、ポテト、バナナといった農産物の栽培と、森を守るための植林が同時並行で計画的に進められている。

キリマンジャロ国立公園のロンドロッシゲート。一般車はこの先にある駐車場までしか入れず、その先は歩いて移動する。

国立公園への入口を進み、入山のための登録や入園料の支払いを済ませたら、いよいよキリマンジャロ登山が始まる。初日はロンドロッシゲートからキャンプ地のムティ・ムクブワまで、熱帯雨林を4.4km歩く軽めの行程だ。ガイドのグラッドストーンが、動物や珍しい植物をレクチャーしてくれた。

熱帯雨林地帯に生息するコロブスモンキーは、白と黒の毛皮に覆われており「森の賢者」といった風貌だ。木の実や葉、果実、樹皮、昆虫などを主に食べる。

セイヨウイラクサの葉や茎からは細かい針のようなものが出ており、さわると火傷したような痛みが広がる。かつては、この植物を持ち帰って乾燥させ、子どもが言うことを聞かないと「服のなかに入れるぞ」と脅したとか。

現在は登山道が整備されており、私たちはそこを苦労なく歩ける。19世紀にドイツ人たちが最初にキリマンジャロを登ったときは、ブッシュを切り開きながらの山行だった。当然、人間にとって有害な植物にふれたり、動物に襲われたりと幾多の困難があっただろう。冒険者たちが過去に築き上げた“道”を辿りながら、歩みを進めていく。

登山ツアーを提供する旅行代理店はさまざまだが、登山者が寝泊まりするキャンプサイトは共通で、グループごとにテントが設営される。キャンプサイトにはトイレがあるが、旅行代理店によってはプライベートな仮設トイレが設置されることも。

17時過ぎにキャンプサイトに到着すると、テント、調理器具、食料、水、テーブル、椅子などを先回りして運んでくれたポーターたちがテントを設置して迎えてくれた。また、洗面器1杯分の温かいお湯も用意してくれるので、どのように使うかは各自考える。私は手洗いの後、足湯として使って足の疲れを取った。

その後はティータイムになり、紅茶、コーヒー、ココアなどをいただく。ナッツやポップコーンが出されることも。テーブルクロスを敷いてくれるなど、細かいところまで気を使ってくれる。このあたりに植民時代から続く習慣の名残を感じる。

18時半には日が沈んですぐ暗くなるので、その前に夕食をいただく。ご飯は朝、昼、夕の3食。私は小麦、卵、乳製品に遅発性アレルギーがあるので、チキンを使ったトマトスープなど、それ以外の食材を使った食事を出してもらった。食材はすべて地元のもの。

テントのすぐ近くで、忙しそうに食事していたブルーモンキー。

キリマンジャロ登山 2日目

1月3日

標高|2650〜3900m

移動距離|15.3km

キャンプ地|シラII(ShiraII)

移動時間|7:30〜17:30

2日目は、頂上アタックする日を除いてもっとも長い15.3kmの距離を10時間かけて歩き、標高2650mから3900mのシラIIキャンプに到達。日中は気温もそれほど下がらず、心地よさを感じながら山歩きを楽しめた。植生や地形は熱帯雨林エリアから低木や岩場が広がる荒れ地エリアへだんだん移行し、雲が切れたタイミングでは遠くにメルー山が姿を現した。

キリマンジャロから70km西にある火山のメルー山。標高4562m。キリマンジャロと比べると標高が低い分、登頂しやすいという。裾野にはアルーシャ国立公園が広がっており、野生動物が生息しているため、そのエリアを歩く際はレンジャーが同行する。

カメラを向けるときさくに応じてくれた休憩中のポーター。タンザニアの人は明るくオープンな人が多かった。挨拶するときは、スワヒリ語で「ジャンボ!」と明るく声をかけよう。

キリマンジャロ登山 3日目

1月4日

標高|3900〜4600〜3900m

移動距離|9.9km

キャンプ地|バランコ(Barranco)

移動時間|7:30〜16:00

3日目は高度順応のため4600mにあるラバタワーまで高度を上げ、そこでランチタイムを取り、その後3900mのキャンプサイトまで下りていく。

朝起きて外へ出ると、テントには霜が下りていた。その向こうには、ずっと雲のなかに隠れていたキボ峰が初めて姿を現していた。

出発してしばらく歩くと、石が積み上げられたタワーを見かけた。これは安全な登山を祈願するとともに、雪が降り積もった際に登山者が道を見失わないようにする道標でもある。時に人間に対して厳しい試練を与える自然のなかで、長い時間をかけて地元の人びとが育んできた登山カルチャーは、山そのものや、山を登る他者に対するいたわりや祈りの気持ちから生まれたとも言えるだろう。

ポーターたちは時に40kgを超えるような荷物を持ちながら、私より断然に早いスピードで上下動を繰り返す。

アメリカのアイダホ州から来ていた親子。ハナ(左)、リック(中左)、マルゴット(中右)。リックは退職してからさまざまな場所を旅行しており、次はパタゴニアでトレッキングをするという。一番右は旅行代理店https://monkey.travel/en/のガイド。

ラバタワーのキャンプサイトに設置してもらったテント内で昼食を食べている間に雹が降り始め、やがて雨に変わる。ガイドのグラッドストーンは、天気予報をあまり気にしないという。キリマンジャロの天気はいつだって変わりうるので、どんな天候でも対応できるように準備することのほうが大切だからだという。ガイドとして16年働く経験のなかで導き出した知恵なのだろう。

テント内で上下のレインウェアを着て、バックパックにはレインカバーを装着し、念のため防水ゲイターもつけ、雨のなかを歩き始める。岩場はすべりやすくなっているので、ポールをつきバランスを取りながら慎重に下りていく。天気一つで登山の状況が様変わりすることを痛感しながら、キャンプサイトのあるバランコへの道を急いだ。

正直、高度を上げたこともあり、体調があまりよくない時間帯もあった。高所という非日常に適応するためには、フィジカルとメンタルの両面をケアしておきたい。フィジカル面では、よく食べ、よく眠り、しっかり水分を取って、深く呼吸すること。メンタル面では、旅をともにする仲間とコミュニケーションをとって、具合が悪いときには無理せず休めるような関係をつくっておくことが大事。

その夜、トイレへ行こうとテントの外に出ると、いつの間にか雨はやみ、満点の星が輝いていた。その下にうっすらとキリマンジャロの姿が浮かび上がっている。誰もいないなかで星空を見ていると、ありきたりながら宇宙の大きさや世界の深淵さを感じる。それと同時に自分の存在のはかなさも感じるのだが、その小さな燈火もとても大切なものなのだ。

キリマンジャロ登山 4日目

1月5日

標高|3900〜4050m

移動距離|4.7km

キャンプ地|カランガ(Karanga)

移動時間|8:30〜12:00

4日目はレモショルートでもっとも危険を伴う崖登りから始まる。ポールはあらかじめ折りたたんでバックパックに取り付けておき、四肢のうち三肢で体を支え、一肢だけを自由にして次の手がかりや足場へ移動する三点支持を意識し、ゆっくり登っていく。両足の運びも重要だ。2歩、3歩先を読み、最初に岩にかけるべき足が右なのか左なのか判断する。ガイドのグラッドストーンも、足の運びや重心移動の見本を見せてくれる。

登山者は自分のことをだけを考えていればいいが、ガイドは登山者の面倒を見ながら、ポーターにいたっては大きな荷物を抱えながら崖を登っていくわけで、プロたちの力量にあらためて感嘆するほかない。

登るときの合言葉はスワヒリ語の「ポレポレ」で、「ゆっくり、ゆっくり」を意味する。ゆっくり歩くのは高山病対策でもあるし、この地に流れる時間のリズムに合わせることでもある。

雲のなかへ伸びていく登山道を、ポーターたちが大きな荷物を抱えて進んでいく。

崖を上りきった後はなだらかに下る道がつづき、昼過ぎにはキャンプサイトに到着。夕食後、西の空が夕焼けのオレンジから夜空の漆黒へ移り変わる短い時間、濃いブルーの空にメルー山のシルエットが浮かび上がり、モシの街の光が煌めいていた。

Profile

編集者

森川幹人(もりかわ・みきと)

『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州を中心に各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。

『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州を中心に各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)