いま、地球で何が起きている?

旅と環境を考える

LEARN&THINK EARTH

2024.11.07

5 min read

あたり前のように海外を旅できなくなった今だからこそ、考えたいことがある。『TRANSIT49号』では「消えゆく風景」をテーマに、地球環境についてその46億年の長い歴史と、いま私たちが直面するさまざまな問題を取り上げた。 旅先での美しい風景との出合いは、私たちに感動と、人生を変えるような体験をもたらしてくれる。大切なものを失わないために私たちができること。それはまず、事実を知ることだ。ここでは環境問題の基礎の基礎として、いま地球で起きている8つの環境問題を整理してみたい。

text:TRANSIT

1. 温暖化

© European Parliament

2019年、環境活動家のグレタ・トゥンベリが、「気候変動サミット」に参加するとき、温室効果ガスの排出の大きい飛行機を使わず、ヨットでイギリスからNYまで移動したことが話題に。スウェーデンで生まれた「飛び恥(flight shame)」のアイディアはヨーロッパで瞬く間に広がり、温室効果ガスの排出量を抑えるべく、飛行機の利用を控え、鉄道などほかの交通機関を利用する人が急増した。

現代人は、活動するにあたり、どうしても温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、フロンなど)を排出してしまう。通常は、気温が上昇すれば植物が繁茂し、地球全体で光合成が盛んに行われるようになるため、温室効果のある二酸化炭素は吸収され、気温が下がるはず。しかし、人類の二酸化炭素の排出量は、地球上の植物が吸収しきれないほど、右肩上がりだ。

定説では、産業革命が起こった18世紀半ばから、人間による温室効果ガスの排出が地球に影響を及ぼすようになったとされるが、実は8000年ほど前からすでに始まっていたのではないかという新しい研究結果も登場している。その原因は、主にアジアの水田耕作の広がりやヨーロッパの森林破壊。人類が農業や畜産を始め、安定的に食料を得ることで、人口を増やすことができた反面、地球に負荷をかけてきたのだ。

2. 海面上昇

TRANSIT49号「沈みゆく楽園」より

© ROBIN HAMMOND

温暖化が直接影響を与えるもののひとつが、海面上昇だ。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の発表によると、世界の平均海面は1901年から2010年にかけて19 cm上昇。この平均値からは、深刻さを読み取りにくいが、場所によっては数m上昇したところも。南極大陸やグリーンランドの氷床はもちろん、ヒマラヤやアルプスなど、高山山頂にある氷河が溶け出し、川を伝って海に流れ出ることによって、海水面は上昇する。また、海水温が上がると、海水の体積が膨張するという原来の水の性質も影響していることは、意外と語られないこと。

とくに大きな被害を受けるのは、インド洋や南太平洋に浮かぶ小さな島々。モルディブやツバル、フィジーやキリバスなどの海抜の低い国々は、熱帯低気圧の発生地域に位置するため、高潮の被害を受けやすい。

3. 森林火災

TRANSIT49号「火の森を追いかけて」より

© TETSUO KASHIWADA T

2019年に起こった史上最悪のオーストラリアの森林火災は、まだ記憶に新しいはず。9月に燃えはじめた火の手は、2020年に入っても消えることなく、各所が同時多発的に燃えつづけ、その延焼面積は約19万㎢という調査も。この面積は、なんと日本の面積の約半分で元に戻るまでは数十年かかる。

近年、オーストラリアやアマゾン、カリフォルニアで起こっている大規模な森林火災は、気候変動が原因だと考えられている。以前から自然発火、人の放火や焚き火が火種となって森林火災は起きてきたが、干ばつや少雨、気温上昇などの気候変動により、森林火災が大規模化・長期化している。

4. 生物多様性の崩壊

TRANSIT49号「動物たちのいるところ」より

© HARUMI SHIMIZU

一説によると、地球上には今、未知の生物も含めて5000万種の生き物が生息しているとされる。しかし、人間が引き起こす気候変動や森林伐採、農薬の使用、乱獲などにより、絶滅する生物は急増。IUCN(国際自然保護連合)が定める絶滅危惧種は、2000年には2万種だったが、2019年には約3万種と激増した。

たとえば、ペットとして人気になったり、毛皮が高額で取引されたりする野生動物は狩猟の標的になりやすい。また、とくにアフリカでは人口増加により、農地や薪を確保する必要があるため、森林が減り、住処を追われる動物も多い。さらに、人間の食を支える家畜が、野生動物の生存を脅かすことも。家畜と競合し、交雑することによって野生動物の個体が減少している。また、薬品を投与された家畜を野生動物が食べて死に陥っているというケースもある。

5. 廃棄物の増加

49号「美しい海の星」より

© JUNJI TAKASAGO TRANSIT

廃棄物のなかでも、とくにやっかいなのが、分解されることなく地表に残るプラスチックの存在だ。上の写真は、アホウドリのヒナの死体で、お腹に入っていたプラスチックごみだけが腐らず残り、違和感のある鮮やかな色を放っている。親鳥はヒナにプラスチックごみと気づかずに餌を与えつづけ、ヒナは満腹感を感じるものの、栄養失調に陥り、突然に死を迎える。

また、海に流出したマイクロプラスチックを食べた魚は、私たちの口にも入り、ときとして人体に影響を与える。画期的な発明品が、多種を苦しめ、そして自分たち自身の首も締めている。

6. 洪水・豪雨

© News Muse

「未曾有の豪雨」という言葉を、最近、何回耳にしただろうか? 世界の自然災害のうち、実は8割程度が豪雨や洪水など、水に関係した災害だ。国連によると、1998年から20年間の世界の洪水被害者は20億人にのぼるという。

今後、世界の年間降水量は増える可能性が高く、それは温暖化が引き金となっている。というのも、気温が1℃上がれば、空気中に含まれる水蒸気量が7%増加するので、空気が冷やされて雨が降るとき、一気に大量の水分が地上に降り注ぐ。

とくに河口の三角州は危険だが、三角州は肥沃な土地であるため、大都市が築かれてきた。上海がある長江デルタや、バンコクのある、チャオプラヤデルタ、コルカタのあるガンジスデルタなど「メガデルタ」と呼ばれるアジアの地域は洪水被害の危険性がとくに高まっている。

また、2005年に「ハリケーンカトリーナ」に襲われたニューオリンズは、都市の70%が海抜0m以下のため、甚大な被害を受けた。今後も極度の集中豪雨が増え、洪水や土砂崩れの被害が増えることが予想される。

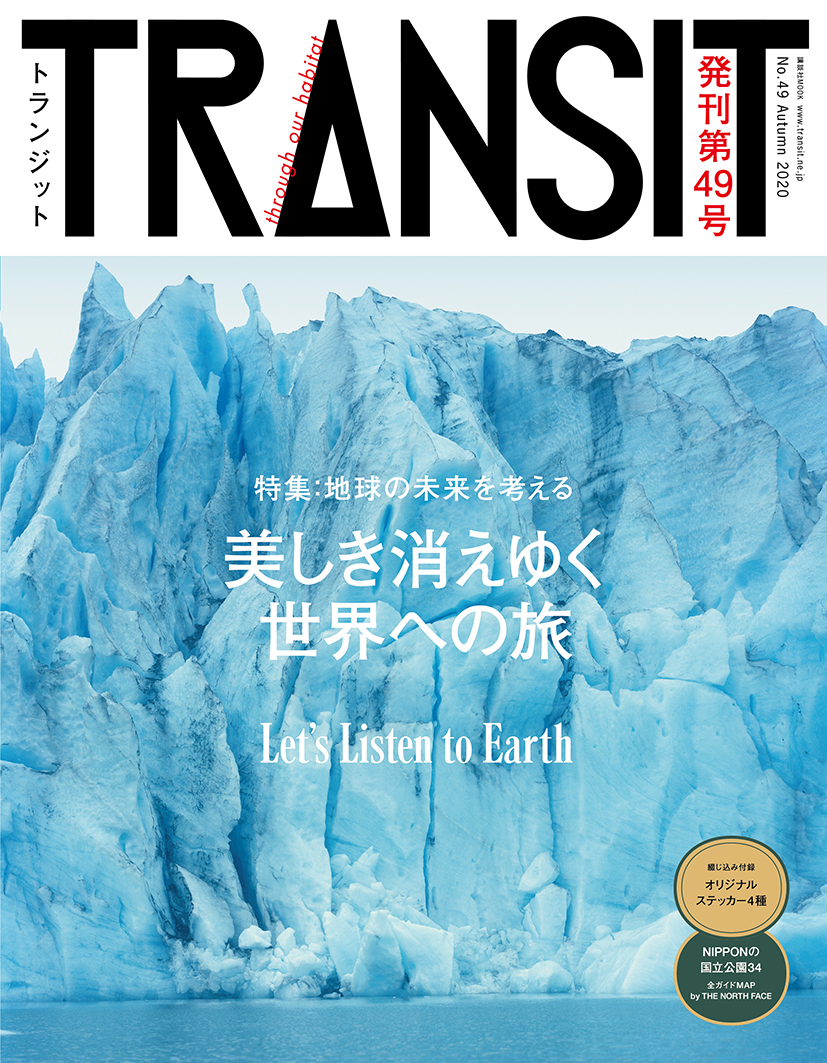

7. 氷河の融解

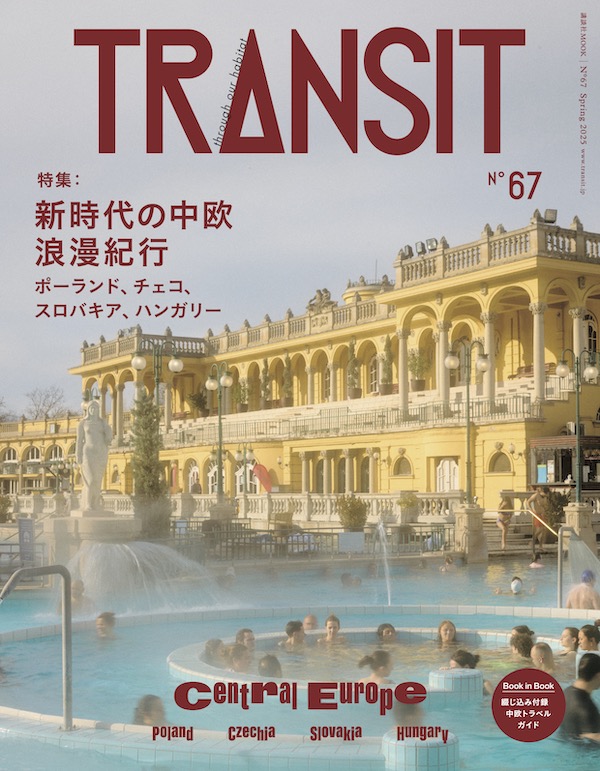

TRANSIT49号表紙

© GENTARO ISHIZUKA

氷河が崩れ、溶けゆく風景は、地球が迎える深刻な局面を表すシンボルだ。49号の表紙は、アラスカの氷河。また、2020年に東京都現代美術館で行われたデンマーク人アーティストのオラファー・エリアソン展にも、自身が幼少期を過ごしたアイスランドの溶けゆく山間の氷河を撮りためた作品があり、本誌でも紹介している。

人間にとって、氷は大きな役割を果たしている。とくに、山頂にある氷河は、冬に水分を貯蔵し、春や夏になると溶け出して、人間を含める生き物の飲み水や農業用水になる。つまりは、大きなダムのような存在だ。いま、インダス川などを中心に、温暖化によって数年後川が枯れてしまうことが懸念されている。氷河が溶け出すと一時は水量が増えるのだが、次第に溶ける氷がなくなり、最終的には急激に水量が減ってしまう。氷河の存在は、水不足や食糧不足とも深くかかわっている。

8. 人口増加

地球上でもっとも環境負荷の高い動物は、人間だ。そんなことを考えると苦しくなってしまうが、これは事実。「地球上に人間はいないほうがいいのか?」「これ以上、子どもを増やさないほうがいいのか?」こんなタブーな議論は、哲学や宗教、経済、政治、そして最近では環境など、さまざまな観点から語られてきた。

19世紀初頭には10億人に満たなかった世界人口は、2020年では78億人、2050年には約100億人に到達すると考えられる。

スウェーデンのとある大学の二酸化炭素排出量についての研究論文では、子どもの数が1人少ないと年間58.6t、車に乗らないことで2.4t、飛行機の使用をやめると1.6t(大陸間の一往復)、肉食をやめると0.8tを削減できると発表。

地球環境への危惧から、人類の繁殖を抑制しようとする団体や運動も存在する。

人間の手により、変わりゆく地球の姿。その原因を科学的な知識から具体的に知ることは、より健全な自然環境の状態や人間の姿を取り戻す第一歩だ。

次回は、世界の消えゆく風景を紹介。美しい地球をまた旅できることを信じて、思いを巡らせてみよう。

この記事は『TRANSIT49号環境号』の転載及び再編集です。