エベレスト、マナスル、アマ・ダブラムなどのヒマラヤ山系をはじめ、世界の山々に赴いて、自然や動植物やそこに暮らす人びとを撮影している写真家の上田優紀さん。エベレストのキャンプの話や愛用している道具について話を訊いた。

Text:TRANSIT

Index

10 min read

エベレスト滞在の9割はベースキャンプ?

-

T

世界の極地・僻地を旅している上田さんですが、場所によっては宿がなく自分でテントを張ってキャンプをする機会も多いと思います。TRANSITではパタゴニア、バングラデシュ、ジョージアなど、世界各地の旅の紀行文も書いていただいていますが、パタゴニアやジョージアへの旅では山でキャンプをしていましたよね?

-

上田

そうですね。コーカサス特集では、「ジョージアの原点を探して」というテーマで、古都ムツヘタで街の取材をしつつ、コーカサス山脈があるスヴァネティ地方に行ったのでそのときはテントを持っていって山に2泊しました。世界の山特集に掲載されているパタゴニアの旅では、1週間ほどトレッキングをしていました。キャンプしているときに野生のピューマも見ましたよ。

-

T

最近ではヒマラヤの奥地へ、ユキヒョウを探しにいったとか!

-

上田

動物が好きなんですよね。極地に行くと、思いがけず野生動物に出会えるのがいい。ヒマラヤの旅では、ユキヒョウだけじゃなくてオオカミにも会いました。水中もよく撮影していて、今年の秋にはシロナガスクジラを撮影しに東ティモールのほうに行こうかなと考えているところです。

-

T

そんな海も山も撮影している上田さんですが、今日はエベレストのキャンプについてお話を聞かせてください!

登頂を目指す人は、まずはみなさんベースキャンプに泊まると思うのですが、いったいどんな場所なのでしょう?

-

上田

そうですね。エベレストやマナスルのような8,000m級の登山の場合、一気に頂上まで登ることはできないので、だいたい標高5,000mくらいのところにベースキャンプがあるんです。そこで自分のテントを張って滞在しながら高所順応します。

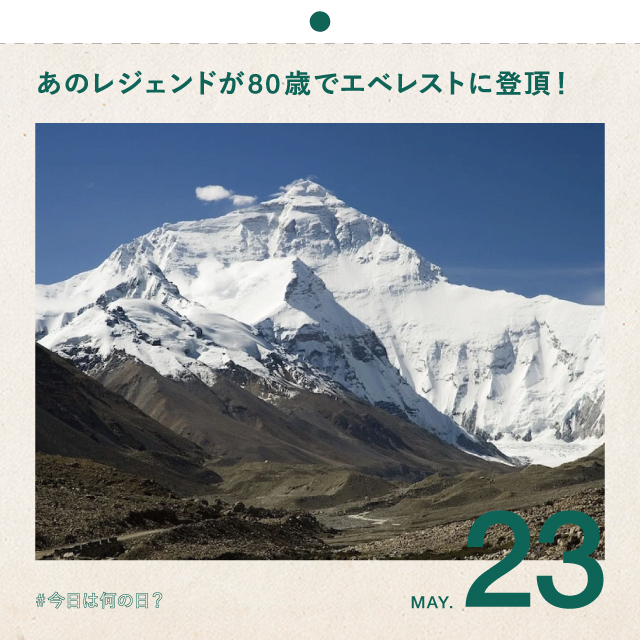

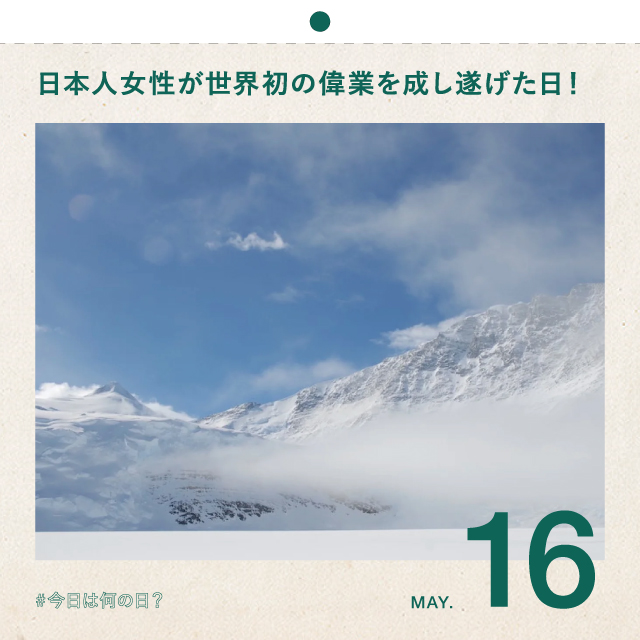

標高8,849m、世界一の標高を誇るエベレスト。標高5,364mにベースキャンプがある。登山者、シェルパ、キッチンや医療スタッフなど含め、多いときで1000人近く滞在することもある。

© Yuki Ueda

標高8,163mのマナスル。世界で8番目の高さ。8,000m超の山は世界に14座ある。マナスルのベースキャンプは4,700m付近にある。

© Yuki Ueda

-

T

ベースキャンプに高所順応……。そのフレーズはよく聞きますが、実際にはどんなことをしているんですか?

-

上田

たとえばネパール側からエベレスト登頂を目指す場合、ネパール入りしてから登頂、下山まで1カ月半から2カ月くらい日数がかかります。でも、5,300m付近のベースキャンプから8,849mの頂上に登るまでは、実は5日間ほどしかかからないんです。それ以外のほとんどの時間をベースキャンプで高所順応をして過ごすんです。

高所順応でどんなことをするかといったら、ベースキャンプのテントの中でじっとしているわけじゃなくて、標高5,300mからさらに6,000mまで登って、テントを張って食料をデポして、自分用のキャンプ1(C1)をつくってベースキャンプまで降りる。また別の日には6,500mまで登って、キャンプ2(C2)のテントを張ってそこに3日ほど泊まって体を慣らして、また降りる。これを繰り返して、アタック用のキャンプをC1〜4まで自分でつくります。

そうやって準備で体を慣らしながら、天気が良くて風の弱い日がつづくのをベースキャンプで待って、そのときが来たら一気に5日間で頂上を目指すんです。無事に登頂できたら、自分のテントを回収しながら2、3日ほどでベースキャンプまで下山します。

標高6,050m付近のエベレストのキャンプ1(C1)。ルートもテントを張る場所も決まりはないが、ベースキャンプ以降は雪崩やクレバス(氷河などの割れ目)の危険度が増すので、だいたいどの登山チームも同じところに拠点をつくる。

© Yuki Ueda

標高6,400m付近のエベレストのキャンプ2(C2)。

© Yuki Ueda

C1〜4のキャンプ/必要な分を、必要な分だけ

-

T

ベースキャンプとC1〜4で、荷物も変わるんでしょうか?

-

上田

大きく変わりますね。

ベースキャンプまではヤクに乗せて荷物を運べるので、100Lぐらいのバッグに荷物を詰めていきます。でもベースキャンプより先は、人が荷揚げするから運べる量も限られます。僕は10人規模の大きなチームでなく、自分とシェルパの2人チームで荷物を分けながら登山しているので、とにかくアタック用の荷物は1gでも軽くしたい。

標高7,200m付近のエベレストのキャンプ3(C3)。

© Yuki Ueda

アタック用のキャンプの荷物。

-

T

C1〜4にはどんなものを持っていくんですか?

-

上田

必要なものを、必要な分だけ、という感じです。

まずは食料。テント内で食べるものは、フリーズドライのご飯やお味噌汁の素。行動食として食べるのは、僕は虎屋の羊羹やナッツを持っていきます。羊羹は8,000mでも同じ食感、同じ味、おいしいので元気もでます(笑)。チョコレートバーだと凍ってしまうんですよね。うまく噛み切れなくて口の中で溶かすにも自分の熱量を使うので、カロリーがもったいない。食品はできるだけ紙やアルミのパッケージを全部取って、基本、ジップロックに詰めていきます。少しでも荷物を減らしたいし、包装を開けるのも体力を使うから。

食料とナルゲンボトル。アタック用のC1〜4のキャンプに持っていくものは、基本、ベースキャンプでも使用。水は山の雪や氷を溶かして利用する。

-

上田

水分補給はナルゲンボトルで。熱いお湯を入れると湯たんぽやホッカイロ代わりになるんです。それに山の上ではこまめに水分をとることが大事。血液濃度が高くなると高山病になってしまうので、たくさん飲んで、たくさん出すんです。1日5Lの水分をとるんですが、味のない水を飲むのも大変なので、梅昆布茶で味をつけて飲んだりしますね。

このボトルはピーボトルにも使えるんです。テントの中でボトルにおしっこをして、朝出発するときに外に捨てるようにしてます。C2あたりの高所になってくると、一つひとつの動作がとにかく大変なんです。どれくらい大変かといったら、僕は標高8,000mでブーツを履くのに20分ぐらいかかる。

それに薬まわりで欠かせないのが、日焼け止め。命にかかわるんですよね。標高が上がるほど紫外線が強くて、塗らないと皮膚が火傷みたいに爛れてしまう。あとは正露丸。うんちをするエネルギーがもったいないので、正露丸を飲んであえて1週間ほど便秘にします。

山でも使っているCanonのR5。

-

上田

あとはカメラの機材。僕が登山で持っていくのは、最近だとCanonのR5や、マークⅡ。2021年にエベレストに登ったときは、R5と前の型のマークⅠでした。予備含めて全部でボディを3台持っていきますね。以前はフルサイズの一眼で高所登山もしていたんですが、今は1gでも軽くしたくてミラーレスの一眼を使っています。それに15-35mm、24-70mm、70-200mmのレンズを3本。あとはカメラのバッテリー。寒いところはバッテリーを消費しやすいので、登頂アタックから下山までの約1週間で、15個くらい持っていく。三脚を使うのはC3まで。アタック中も少しずつ荷物を調整します。使い切ったバッテリーや必要のない装備は途中のキャンプに置いていきます。

-

T

寒さで電子機器に不具合が出たりしないですか?

-

上田

ずっとCanonを使っているんですが、今のところ一度も高山での故障はないですね。登山中も撮影するときだけリュックからカメラを出すとか、バッテリーはウエアの内ポケットに入れておいて体温で温めるとか、そういう注意はしています。

あとは事前に動作チェックもします。エベレストの登山シーズンは春と秋なんですが、そのときの頂上の気温がだいたい−30、40度。同じような装備、同じような環境でも撮影できるかを、日本で試しています。1、2月、八ヶ岳連峰の赤岳の山頂は−30度近くになるので、エベレストで使うカメラ装備を防水ケースに入れて雪の中に一晩カメラを埋めて、翌日取り出してちゃんと撮影できることを確認してから持っていってます。

それと「写ルンです」も持っていきます。もしもデジタル一眼が動作不良になった場合、フィルムカメラで撮ろうと思って、お守り代わりみたいに連れていきますね。

標高7,950m付近のエベレストのキャンプ4(C4)。

© Yuki Ueda

-

上田

あとリュックに詰めていくのが、ノートの切れ端とペン。登っているときのことを記録しておきたくて日記を書いています。これは僕にとってはすごく大事で、写真と一緒。

-

T

靴を履くのに20分かかる状況でも、山で日記をつけるんですね。

-

上田

ただのメモなんですけどね。メモがあると何日目になにがあったか、どんな天気だったかを思い出せる。酸素の残量が気になるとか、死んだ人を跨いだときに「数分後は彼らと同じかもしれない」って思ったことを書いていたり。「心が折れそう」「頑張る」……って書いてますね、改めて他人に読まれると恥ずかしいですが(笑)。

-

上田

この紙にしても、表紙は不要なので、必要な分だけ破って持っていきます。正直言えば、表紙の数gなんて微差。やりきっているってことが重要というか……。おもしろいものでメンタルとフィジカルって結構つながっていて、「あれやっとけばよかった」「こんなこともできたんじゃないか」って思っていると足が重くなるんですよね。だからやれることは全部やったっていうメンタルのほうが登頂には適してる。

あとは7,000、8,000m級の山に行くときはエクスペディションスーツを着ていきます。すごく機能的に作られていて、無駄なものがほとんどない。お尻にチャックがあって着たままトイレできる。ナルゲンボトル用の内ポケットがあって、ここにお湯の状態で入れておくとあったかいし、水分補給もしやすい。あと6,000m付近だと、日差しがある日は意外と暑いんです。そんなときは上だけ脱げるようにサスペンダーがついていたり。

〈THE NORTH FACE〉のエクスペディションスーツとリュック。

〈THE NORTH FACE〉の容量55Lのリュックサック。

-

上田

あとはこの55Lのリュック。今話していた荷物と酸素ボンベを詰めて登ります。15年以上使っているけど、全然破れないし補正もせずに使えていますね。 ハードな山登りだけじゃなくて、ロングトレイルを歩いたりするときもこれ。一緒にいろんなところを旅してます。

ベースキャンプ/日常を持ち込む

-

T

アタック用のC1〜4のキャンプでは、荷物を必要最低限にすることが大事だったと思いますが、ベースキャンプはどうですか?

-

上田

僕の場合、ベースキャンプにはできるだけ生活感のあるものを持っていきたくなりますね。いってしまえば、ベースキャンプはただ氷河の上にテントを張っているだけの環境。そこで1カ月半、ストレスなく快適に過ごすことが、山に向かうときのよいメンタルにつながる。ストイックにすると精神的に壊れてしまうんですよね。

エベレストのベースキャンプ。

© Yuki Ueda

-

上田

今はエベレストのベースキャンプでも、お金をかければおいしいご飯が食べられたり、シャワー付きのテントに泊まれます。ただ僕はそこにお金をかけられないので、自分ができる範囲で文化的なものを持ち込んでいます。エベレストは入山料だけでも170万円、ほかにシェルパを雇ったり酸素ボンベを用意したり、登頂するには最低でも800万円近くかかるんですよ。

-

T

同じベースキャンプでもテントが違うといろんな滞在方法があるんですね……!環境も資金も限られているなかで、どんなものを持っていくんですか?

上田さんがベースキャンプに持っていくもの。

-

上田

文庫本を6冊くらい持っていきますね。星野道夫さん、村上春樹さん、太宰治、夏目漱石とか……。人間世界から離れたところにいると、人間臭いものを読みたくなります(笑)。僕は本でも映画でもいいと思ったものは何回でも見てしまうほうなので、持っていくのはたいてい同じ本。それに新しい本をタブレットに数冊DLしておきます。

それとルームフレグランス。テントの中でいい匂いがするだけでものすごく癒やされるんです。絆創膏、テーピング、登山用保湿クリーム、それに十徳ナイフなども。しっかりした病院はないので、自分で体調管理しています。

欠かせないものでいうと、ソーラーパネル。もう17年以上使ってます。パネルに付属したUSBに差し込めば、カメラのバッテリーもケータイも充電できます。天気が悪いとなかなか充電できないですが、晴れていれば1、2時間で100%充電できますよ。これは高所登山だけじゃなくて、ロングトレイルなんかでも持っていきますね。

-

T

ベースキャンプは電波は入るんですか?

-

上田

WiFiはあるけど、どうにかメールの送受信や画像をアップロードできるかできないかくらい電波は微弱。そういう意味でも、物理的にも心理的にも地上世界から離れた場所だなと思います。

キャンプは命を守る術

-

上田

エベレストの場合、標高別にいくつか境界線があるんですよね。

ネパール側のベースキャンプに行くまでに、まず首都カトマンズから北東部の町ルクラに飛ぶ。そこからエベレスト街道沿いをトレッキングする。標高3,440mにナムチェ・バザールという町があって、シェルパの人たちが多く暮らしていて店や宿もある。”町”と呼べる集落があるのはここまでですね。

そこから5、6日間歩くと、標高5,400mのベースキャンプに着きます。標高2,500m以上から高山病の症状がでる人もいるし、走るとすぐ息切れするような環境ですが、それでも登山者にとっては安全地帯に感じるような場所。ベースキャンプ以降は、雪崩やクレバス(氷河などの垂直な割れ目)の危険が高まるし、高山病の症状もひどくなるので、命の危険を感じながら進みます。

C2のテントを張るエリアは標高6,400m付近で、これが人間の身体が高さに適応しようとする限界ラインといわれています。テントでは、ご飯を食べて、水を飲んで、横になる。僕の場合は撮影もしますが、正直、高山病の症状で頭が痛くて眠るのも難しいような状態。ただただ生命を維持するための活動をするという感じですね。みんなここでテントに3日ほど寝泊まりして身体を慣らします。

標高8,000m以上はデスゾーンと呼ばれていて、できるだけ滞在時間を減らすことが生存確率を上げることにつながってきます。なので8,848mのエベレストの頂上に到達しても、その場にいるのは5〜10分程度。僕は写真を撮るために20分くらいいましたが、午後は天気が崩れやすいので、サミットプッシュ後は速やかに標高7,900m付近のC4まで下山してそこで一泊するというのが一般的な行程ですね。

エベレストの頂上から。

© Yuki Ueda

-

上田

そういう意味で、高所順応でC1〜4まで行って帰ってきたとき、登頂後に下山したとき、ベースキャンプまで来ると、「生きて帰ってきた」という感じがします。

C1〜4のキャンプも、雪崩やクレバスの危険があったり、高山病で眠れなかったりもするけど、それでもテントで風がしのげるだけで、本当に休息になるんですよね。

-

T

エベレスト登山では、「キャンプ=準備の時間」なんですね。それに「キャンプ=生命を維持しようとする場所」でもある。キャンプは、生身の人間が大自然の凄まじさのなかに足を踏み入れたときに、どうにか生きようとする術なのかもしれませんね。

Profile

写真家

上田優紀(うえだ・ゆうき)

1988年、和歌山生まれ。京都外国語大学を卒業後、世界一周の旅にでて、帰国後に写真をはじめる。山から海まで、世界の極地・僻地を旅する。2021年にはエベレストを登頂。著書に『エベレストの空』、写真集『空と大地の間、夢と現の境界線 -Everest- 』、『Ama Dablam』。

1988年、和歌山生まれ。京都外国語大学を卒業後、世界一周の旅にでて、帰国後に写真をはじめる。山から海まで、世界の極地・僻地を旅する。2021年にはエベレストを登頂。著書に『エベレストの空』、写真集『空と大地の間、夢と現の境界線 -Everest- 』、『Ama Dablam』。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)