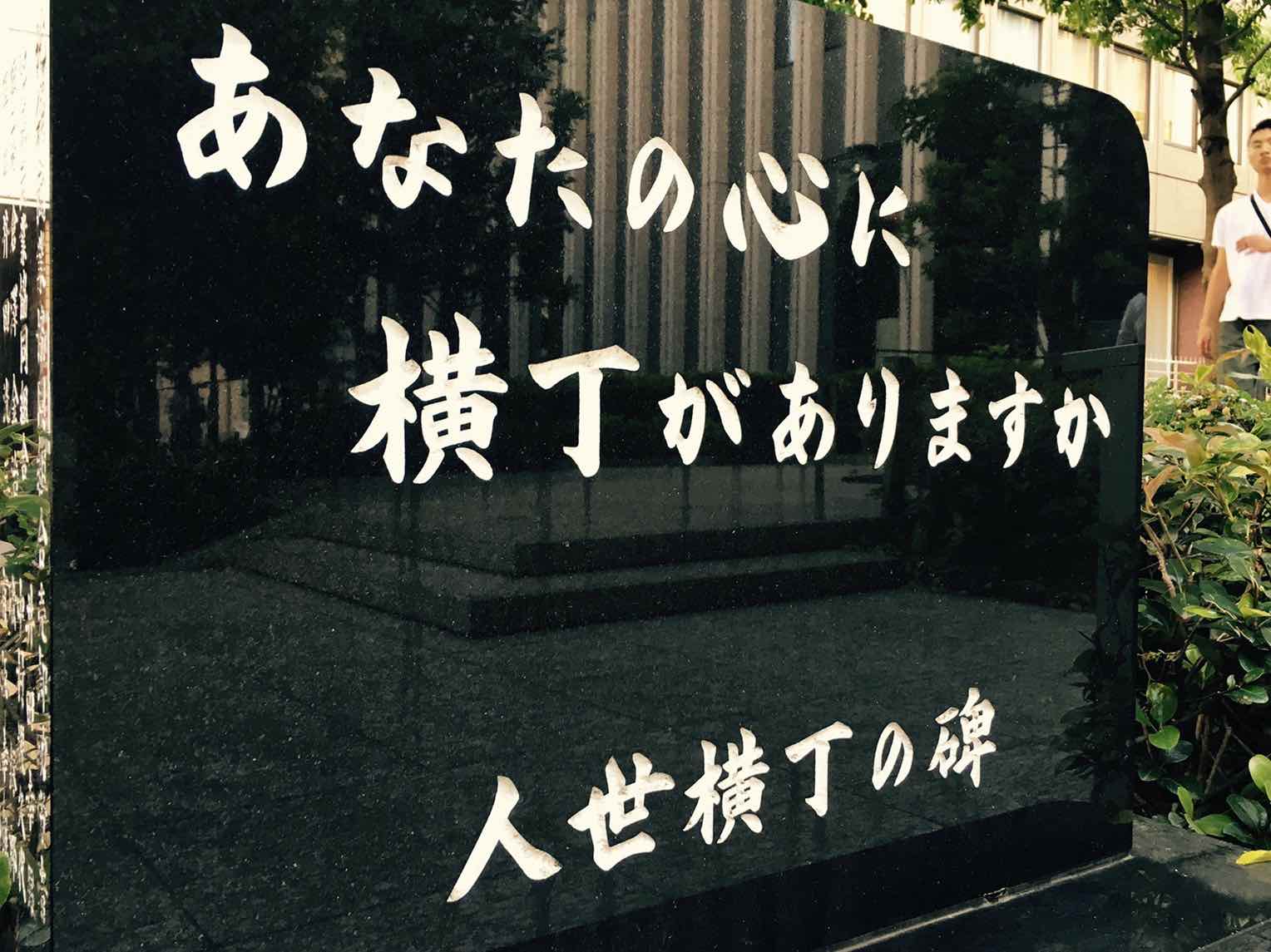

1945年3月10日の大空襲を経験し、終戦後に復興への道をひたすら歩んできた東京の街。「敗戦国の首都」のレッテルを貼られた街の片隅に、戦後さまざまなバックグラウンドをもった無数の人びとが集い、形成していった場所が「闇市」だった。やがてそこは小さな飲食店がひしめく「横丁」となり、戦後80年経った今でも、かろうじて当時の面影を伝えている。店主の高齢化や再開発などで失われゆく横丁に、確かにあった戦後の庶民の生活史。その一片を、東京の盛り場を歩きつづけた文筆家・フリート横田が記録する。

photo & text:FREET YOKOTA

Index

11 min read

ついえた都市計画家たちの夢

太平洋戦争末期、この国の大きな街は次々と空襲で焼かれていった。

戦いが終わったとき、街は、瓦礫の荒野だった。誰もが呆然とし、絶望に沈んだが、焦土を前にして、目に希望を宿している者たちもいた。都市計画を担う人びとであった。

彼らは、この有り様をまたとない機会と捉えた。道も、街区も消えた一面の焼け跡を、まっさらなキャンバスに見立て、その上に、新たな街を描こうとしたのだった。それは、過去、戦争時代との決別であり、再生、「戦後」のはじまりであった。

終戦して間もない昭和20年11月には戦災復興院が設けられ、戦災復興計画が動き始める。人の集まる大きな街の、狭隘(きょうあい)路地を一掃する区画整理を施し、太い幹線道路を引き、ゆったりとした緑地帯をつくろうというのだった。事業は、国家がほとんどの資金を出すものの直接手は下さず、それぞれの街の裁量に委ねられた。

計画をおおよそ成功させたといっていい街もあった。幅員100メートル級の道路を引いた名古屋、幹線道路、港、平和記念公園の整備を成した広島などである。

一方、思いのほか事業が進まなかった「未完の街」もあった。東京である。

敗戦国の首都に、大規模な都市計画資金を投じるなどよろしくないと、予算や土地利用の規制など、ときにGHQが事業に圧力を加えてきたし、土地所有者の抵抗や地価高騰、急激な人口流入、ハイパーインフレの嵐のなか、国家の家計も火の車。壮大だったはずの復興事業は、次第に羽をもがれ、しぼんでいったのだった。

もうひとつ、大きな足かせがあったまっさらなはずの土地には、消すことのできない黒く濃いシミがにじんでいた。

シミを拡大してみてみれば、狭い一角でうごめく、無数の人びとと、粗末な板切れで作ったおびただしい露店の影なのだ。ブラックマーケット、闇市である。バラックを建て、あるいは小さな露店を出す人びとが集う場所が都市のあちこちにでき、彼らを排除して街を再構成するなどは、都市計画家たちのまさに夢想でしかなくなった。計画は未完で終わった。

京成立石駅北口にあった「呑んべ横丁」。ここは闇市ではなく工場経営者が建てた飲食街だったが、高度成長期、売血して得たわずかなカネを飲み代にかえてしまう男たちが大勢通った。

西荻窪駅西口。駅前のマーケットが消えたあとも、この一角は残った。かつては白い割烹着を着た戦争未亡人の女将たちが、客の袖をひいて、路地の裏へといざなっていった。

しかしこの暗がりが、戦後の横丁の芽生えの場なのだった。そして「未完」、これは、悪いことだったかどうか。

盛り場を歩き、その歴史を追うなかで、影の多い一角は、戦後半世紀以上をへても、少し前までは、街のあちこちに見ることができた。その跡をぬって歩いてみよう。

「戦後」に投げ出された人びと

「俺は、闇市にあった喫茶店を4万円で買ったんだよ。店は2坪もなかったな」

大正10年代生まれの老店主は、有楽町駅のガード下で、そう私に教えてくれた。彼は終戦翌年、昭和21年に中国大陸から帰国した復員兵であった。横流しされたヤミ米を千葉や埼玉から闇市へとひそかに運ぶ「カツギヤ」をやって糊口をしのいだ。焼け跡を歩き、限界を越えた重さの米を背負い、うめきながら上野駅の階段を上り下りした思い出を彼は語った。

資金を貯めると、現在の有楽町駅前から、東京高速道路の間にあったバラック飲み屋街に喫茶店をもち、さらには駅前のガード下にも店をもつに至った。

現在も飲食店が入る有楽町のガード下。ガード下の酒場は、戦後の資本なき人びとの再起の場となった。決して珍しい光景ではなかったのに、いまは個人店の多くが消えてしまった。

終戦直後、350軒から500軒を数えたという焼け跡にできた闇市は、なんのバックボーンもないこうした人びとに、ひとまず食いつなぐ場を与えた。

闇市はやがて整理され、有楽町には「すしや横丁」なるバラック飲食街に整えられる。わずか100メートルほどの土地に100軒もの飲み屋がならび、なかでも寿司屋が多かったためこの名がついたが、ここで長年暮らし、その後やはりガード下に店を構えた80代後半の女将さんは、教えてくれた。

「女ひとりでやっている飲み屋も何軒もあったんだよ」

彼女たちは戦争未亡人であったという。戦争が終わっても戦地から帰って来られなかった夫。敗戦して、唐突に「戦後」に投げ出された妻たちをすくいあげてくれたのは、都市のシミのなかの、二坪三坪の小さな店だった。復員兵の店の隣が、戦争未亡人の店。戦後横丁の当たり前の風景であった。

今では絶好の東海道新幹線ビュースポットとして知られる東京交通会館。3Fにある屋上庭園「有楽町コリーヌ」からの眺め。

© Masaki Tokutomi

だが、バラックの真横を東海道新幹線が走りぬけるようになった昭和42年、すしや横丁は取り壊された。跡地の真横には東京交通会館が建てられ、いまに至っている。オフィス街、駅前一等地にある商業ビルでありながら、地下街に個人経営のとんかつ屋やあんみつ屋などが並び、どこか昭和の商店街の佇まいを感じさせるのは、取り壊しのときに移った個人店主たちの子孫が、今も小さな店を守っているからだ。

現在のアメ横ができるまで

前述の復員兵に暮らしの場を与えたガード下を、さらにうろついてみる。

「そう、朝鮮の人から私は店の営業権を買ったの」

がたんがたんと高架橋を走っていく電車のきしみが響く真下で、ある老人は私に教えてくれた。彼は昭和20年代後半に上京し、数年後にアメ横に店をもった。終戦後まもなく、御徒町駅から上野駅にかけては、国鉄の線路がカーブし、駅前交番から見通せなくなる空白地ができていた。

そこは土地の利用や権利においても、空白地であった。「建物疎開」といって、戦時中、空襲被害の延焼を防ぐため、あらかじめ建物を間引きしておく処置をほどこした一角があったのだ。地主は不在、そして構造物もなかった。

こうした空白地、そしてガード下に、小さな店がすし詰めで並んだ。大陸や朝鮮半島にいた鉄道関係の人びとが、国鉄の縁を頼って借りたのだった。これをルーツとして現在までつづいているのが、アメ横である。

「アメ横センタービル」。この象徴的建築物は、露店の人びとを集めた木造長屋が前身。だからこそ今も、多様な店が集約されている。これが魅力。

鉄道関係の引揚者グループ以外にもうひとつ、巨大なグループが上野にはあった。先の古老に店を売った人びと、在日外国人。

戦前から日本社会で疎外された人びとを受け入れ、在日コリアンが集住できる街が上野であった。終戦直後は、日本側露店商たちとの間で対立もあったが、やがて手打ちをして、在日コリアンたちは東上野へと移った。これが現在につづく、東上野コリアンタウンである。細い路地に、一階が焼肉屋、かつては二階が住まいという店舗併用住宅が連なる。

東上野コリアンタウン。おそらく昭和30年代から大きくは変わっていない風景。この路地の暗がりに隠れたくならないだろうか?

昭和のころは、済州島の料理を中心に、朝鮮半島各地の郷土色ある料理が食べられたが、いまは、全国区になり完成された「焼肉」というスタンダードがどの店も楽しめるようになっている。

上野界隈の雑多で力強い風景の源泉は、狭いところへ集まって商売をした引揚者や、在日外国人の生きた風景からきている。

身を寄せ合って生きた歌舞伎町の記憶

最後に、もっとも細く、狭い路地へ向かう。新宿・歌舞伎町。

うねる花道通りに沿ってギラギラと、ホストクラブのネオン看板が明滅する一角がある。大看板が掲げてある建物と建物の間はあまりにも狭く、人ひとりがかろうじてすれ違えるスリットのような隙間でしかない。ここが歌舞伎町住人の抜け道となっている。小さな飲み屋が軒を連ねるが、昭和後期まで(あるいは平成初期ほどとも)、これほどの狭い路地に屋台まで出ていたというからあきれるほどだ。

そのなかに一軒、あまりにも小さな酒場がある。カウンター席に座ると、背中が壁に触れるほど。

私が過去に訪れたなかでも体感ではもっとも狭い。潜水艦のなかで酒を飲んでいるような錯覚に陥る。だがこの狭さがたまらない。毎夜は開かない店でもある。ラテン音楽のレコードをかけてもらいながら、ゆっくりテキーラを飲む。

歌舞伎町でおそらくもっとも暗く狭い路地の、もっとも狭い席に座る。夜の底で飲んでいるようで、たまらないものがある。

ほとんど知られていないが、この界隈ではもっとも古参の店のひとつでもある。創業は昭和25年。この古さと狭さは、相関関係がある。

実はこの狭隘路地は、せまい土地に3階建ての鉄筋ビルが4棟建っており、その建物間の隙間にこのお店ができたのだ。ビルは昭和26年12月竣工。

昭和の終わりごろまで、ここに屋台も並び、より狭かったという。

戦後、新宿駅前にできあがった巨大闇市・和田組マーケットから集団で立ち退いた人びとが32軒、ここに移住したのだった。創業者の娘、2代目ママは教えてくれた。

「おしるこの店で父と母は出会ったと聞いているわ」

バラック闇市のしるこ屋で恋をした、なにも持たなかったはずの男女が、やがて歌舞伎町で2人の小さな城を持った。土地をもたぬ露店商たちが手に入れられたのは、ごく小さな空間に過ぎず、集団移転のあと、皆で固まって暮らしたのだった。

新宿の区役所通りの向こうにも、同じ和田組マーケットから集団移転した一角があった。現在の「新宿ゴールデン街」である。終戦後しばらくは、さびしい野っ原にバラックの並ぶ場末に過ぎなかった歌舞伎町界隈。ここで食っていくためには、酒だけではなく、ひそかに色も売った。一帯はいつの間にか、一大青線地帯となった。当局公認の色街を「赤線」と呼んだの対し、非公認のそれは青線と呼ばれた。

新宿センター街は映画や小説の舞台にもなった路地だが、もとは闇市を退いた人びとの城であった。

抜け道に立つ4棟も、1階が飲み屋、2階以上が住まいの造りであり、やはり色を売った小さな店が多く並んだ。とある飲み屋の老店主が、そっと私に教えてくれた。店主の母は戦災で家を失い、飲み屋をやりながら息子を育てた。

「俺が中学のときね、隣りのお姉さんがいなくなるっていうので、手を引かれて、すすきの奥へ行って」

一角を去ることになった女性が、最後に、草むらのなかで少年を大人にした。狭い一角で、飲み屋も娼家も隣り合って、助け合って、日々顔を合わせて暮らしていた。さようならのかわりだった。女性が去ったのは昭和33年。売春防止法施行の年であった。

消えゆく横丁と市井の歴史

もっとも弱い立場の人びとが、都市の中心地で暮らしていけたのが、戦後のシミ、闇市であった。旧植民地から海を越えて帰ってきた軍人・軍属、引揚者約650万人、戦災で生活の糧を失った人びと、外国人。都市計画家たちの夢よりも前に、彼ら彼女らの生活という実存が優先された。

このいくつかが、やがて街の横丁として定着していったのだ。巨大な誰かがマスタープランを組んだのではなく、小さな個人それぞれの立場が守られたことによって、はからずもできあがった偶然の美しい風景だった。

だがもはや、シミは漂白すべきなのだろう。

戦争の荒廃に希望を見た都市計画家たちも果たせなかった都市の漂白は、いま、ついに仕上げの時期まで進んだように見える。昭和のころ、人びとが寄り集まった横丁や路地は、もう多くが消えてしまった。未完の街は、これでようやく完成するのだろうか。

新しい街でも、横丁は生まれているようだ。

飲食ビルができあがると、話題づくりや特色を出すため、一見猥雑さをかもすようにして、出す料理も店名も違う雑多な複合飲食店スペースができあがる。ところが聞けば同じ企業が経営し、外見をかえているだけの場合もあった。スタッフはアルバイトが中心。いうなれば、横丁テーマパーク。

渋谷などでは、闇市由来の横丁と、テーマパーク横丁が隣り合う象徴的な風景も生まれている。テーマパークのなかで、若い人びとが楽しそうに飲んでいるのを私も目にしている。彼らは別に横丁になにかを求めているわけではない。雑然とした野趣をアクセントにして、仲間と盛り上がれれば十分なのだ。知らない店主、隣り合う人と街の昔話を聞きながら飲むことなどは、別に求められてはいない。むろん、なんら問題がない。

今、私に感じられるのは、もう「横丁の戦後」はほとんどが終わったということ。

戦争で殺されるよりずっといいと、いいことも、悪いことも飲み込んで、ただひたすらに豊かになりたいと、働き暮らしてきた人びとは路地のなかにもういない。この文章に出てきた店主たちも、今はもうほとんどがそこにいない。

80年に渡った「戦後」を終えたあと、我々の街は、これからはどこへと向かっていくのだろう。私にはわからないが、これからあらたに書かれる都市の未来にも、小さな個人が立っていられる小さな場所だけは、どうか残されてほしいと願ってやまない。

Profile

文筆家

フリート横田

自称、路地徘徊家。戦後から高度成長期の路地、 酒場、古老の昔話を求めて街を徘徊する。昭和や酒場にまつわる記事を雑誌、書籍などに寄稿。著書多数。おもな著書に『横丁の戦後史』(中央公論新社)、『盛り場で生きる 歓楽街の生存者たち』『新宿をつくった男』(ともに毎日新聞出版)など。

自称、路地徘徊家。戦後から高度成長期の路地、 酒場、古老の昔話を求めて街を徘徊する。昭和や酒場にまつわる記事を雑誌、書籍などに寄稿。著書多数。おもな著書に『横丁の戦後史』(中央公論新社)、『盛り場で生きる 歓楽街の生存者たち』『新宿をつくった男』(ともに毎日新聞出版)など。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)