1945年8月15日の第二次世界大戦の敗戦以来、日本は一度も戦争に参入することなく、新たな平和を築き上げてきた。しかし、憲法改正やさまざまな国際情勢のなかで、日本が80年間築いてきた「平和」もにわかに揺らぎつつある。なぜ戦争は起き、今も各地でつづくのか。歴史を繰り返さないために、先の戦争と現代の戦争を見つめなおす。

Text : TRANSIT

Index

5 min read

1868年に起きた明治維新。それは日本の近代史の幕開けを告げる大きな転換点だった。その近代史は1945年8月の第二次世界大戦の敗戦を境に、大きく方向を変えて現代史へと移行。2025年はそれからちょうど80年目にあたり、この期間を私たちはしばしば「戦後」と呼んできた。

視点を変えてみると、1868年から1945年の77年に及ぶ近代史のうち、戦争をしていなかったのは最初の26年だけだった。残る50年は、日清戦争から太平洋戦争終結まで、ほぼ途切れなく戦争をつづけた時代だといえる。

戦争に明け暮れた50年と、平和を追い求めた80年。日本の現代史は近代史の期間を超えようとしている。

1945年9月2日、重光葵外相が日本政府を代表し、東京湾にやってきた戦艦ミズーリ号の甲板上で降伏文書に署名する様子。

© The U.S. federal government

戦後80年、日本は戦火を交えることなく平和への道を歩んできた。戦争を直接知る世代は少なくなり、多くの人にとってそれは教科書や映像の中のできごととなりつつある。

なぜ、日本は戦争を始めたのか。そしてそれはどのように終わり、何が残ったのか。まずは日本が当事者となった、私たちにとってもっとも身近な先の戦争について整理したい。

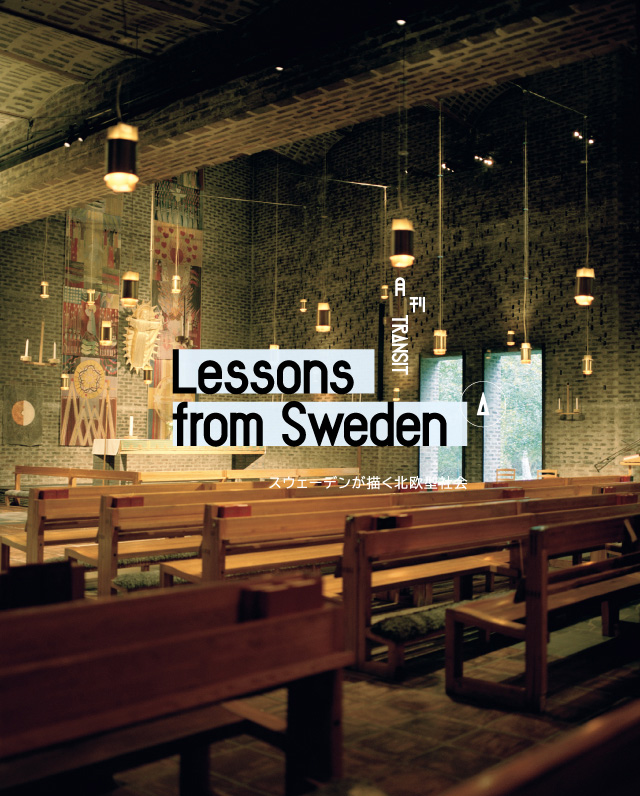

沖縄県糸満市にある沖縄県平和祈念資料館。沖縄は、第二次世界大戦末期、日本の都道府県としては唯一の大規模な地上戦が行われた場所である。

© Syohei Arai

Why did we the war?

なぜ日本は戦争へと向かったのか?

明治維新は、日本が欧米列強の植民地化を避け、生き残るために行った国家改造だった。1871年の廃藩置県によって中央集権化が進み、近代的な軍隊や徴兵制、全国統一の教育制度が整備される。これにより「藩」に属していた人びとは初めて「日本国民」という枠組みに統合され、国家と個人が直接結びつく社会が誕生。この統合は「国のために尽くす」という意識を制度的に植え付ける道でもあった。

その中心に据えられたのが国家神道と天皇制である。神道は宗教ではなく国民統合の制度とされ、天皇は「現人神(あらひとがみ)」として国の中心に置かれた。学校教育や儀式では神話と歴史が結びつけられ、天皇への忠誠が国民の当然の務めとして教え込まれる。「日本人とは何か」という問いに、国家が明確な答えを与える構造がここに成立した。

大日本帝国は、神話を基盤とし、また神話に活力を与えられた国家だった。明治維新は「神武天皇の時代に戻れ」をスローガンに掲げ、大東亜戦争(太平洋戦争)でも「八紘一宇(はっこういちう)」という神武天皇の言葉とされる標語が喧伝された。国体、神国、皇室典範、万世一系、男系男子、君が代、軍歌など、その言葉の多くは神話と深く関係している。

明治維新期、国家神道の象徴として重宝された神武天皇と八咫烏を描いた月岡芳年による錦絵(1880)。

近代国家としての自信は、日清・日露戦争の勝利によってさらに強まっていく。とくに日露戦争における勝利は、欧米列強に対抗し得る力を示すと同時に、アジアの隣国に対して優越感を抱かせる契機ともなった。やがて、アジアの連帯や独立を掲げたアジア主義の理想は次第に変質し、解放の旗印は支配の論理へと姿を変えていく。

20世紀初頭、国際社会は世界恐慌や資源不足に直面し、多くの国で社会不安が広がった。日本でも経済危機や政治腐敗への失望感が高まり、軍部の影響力が増大する。1931年に満州事変が勃発し、軍事的には短期間で満州全域を制圧する「成功」を収めたが、国際連盟からの非難を受け、1933年に連盟を脱退。これにより、軍部の独走と政治介入は一層加速し、やがて日中戦争、太平洋戦争へと、「国益」の名のもとで、戦線は際限なく拡大していった。

振り返れば、2度にわたる大戦の背景には、近代国家の形成、国民統合の物語、国際的な競争と孤立、そして資源や領土をめぐる争いが複雑に絡み合っていたことがわかる。着実に、そして不可避であるかのように、日本は戦争への道を歩んでいったのである。

1929年、株価暴落直後のニューヨーク証券取引所前に集まる人びと。世界恐慌の幕開けとなったこのできごとは、ドイツ・日本・イタリアで全体主義や軍国主義の台頭を促し、国際協調を崩壊させた結果、第二次世界大戦への道を加速させた。

© US-gov

国連体制の難しさ

第ニ次世界大戦後、国際社会は国連体制のもとで武力行使を原則禁止し、例外として自衛権の行使を認めた。自衛権には、自国が攻撃された場合に行使する個別的自衛権と、他国への攻撃を自国への攻撃とみなす集団的自衛権がある。日本は長く後者を認めてこなかったが、日米安保の非対称性を是正するため、2010年代に安保法制を整備し、限定的に行使を可能とした。

近年では、「平和」を単に戦争のない状態とするのではなく、人権や尊厳、生命を守り、構造的暴力から人びとを解放するという積極的平和の理念が広がっている。虐殺や迫害が起きたとき、国家が自国民を守れない場合には、国際社会全体が保護責任を負うという考え方だ。

一方、現実には、国連の集団安全保障体制は理念としては正しくとも、遠方の紛争に他国が軍事的に関与する意欲は低く、常任理事国間での合意形成も容易ではない。

1945年2月、ヤルタ会談で国際連合の設立構想を協議する連合国首脳たち。左からチャーチル(英国)、ルーズベルト(米国)、スターリン(ソ連)。この会談は、戦後の国際秩序の枠組みを決定づけた歴史的瞬間となった。

それは現在進行形で行われているロシアウクライナ戦争や、イスラエルのガザ侵攻などを見ても明らかだ。

そもそも戦争はなぜ起こるのか。現代の戦争から読み解いてみる。

What is war?

戦争はなぜ起きる?時代を越えても変わらない、争いの4つの動機

戦争の原因は、時代や地域によって異なるようにみえる。しかし、その根底にある動機は驚くほど変わらない。民族、資源、宗教、領土。この4つは古代から現代まで、武力衝突の火種でありつづけてきた。

【民族】

民族の違いは、ときに国境を越えて人びとを結びつける一方で、深い分断を生むことがある。言語や文化、歴史の相違は「我々」と「彼ら」を区別し、排外的な感情を生み出す。戦争前夜にはしばしば、特定の民族や集団を危険視するプロパガンダが広まり、それが武力行使の口実となった。

主にミャンマー西部に暮らすイスラム系少数民族ロヒンギャの人びとは、長年にわたり市民権を認められず、移動や就労、婚姻など基本的権利を制限されてきた。2017年以降、軍による大規模な弾圧と暴力により、数十万人が隣国バングラデシュなどへ避難を余儀なくされている。

© Foreign and Commonwealth Office

【資源】

水、土地、鉱物、石油──近代以降はとくにエネルギー資源の確保が戦争の大義として語られることが多い。資源は国家の発展を支える一方、他国を従属させる手段ともなり、その奪い合いが衝突を生む。

南スーダンでは、豊富な石油資源をめぐる利権争いが、民族間の対立や政治的権力闘争と複雑に絡み合い、武力衝突の長期化を招いた。2013年から2018年にかけてつづいた内戦の爪痕は、今なお人びとの生活を深く蝕んでいる。

© Jill Craig (VOA)

【宗教】

宗教は人びとの価値観や世界観を形成する強力な基盤である。異なる信仰心が対立すれば、争いは容易に妥協点を失ってしまう。聖地や儀式、戒律が武力の標的となるとき、戦争は単なる利害対立を超えて「正義」の名を帯び、より激しい衝突へと変貌する。

© Hrant Nakashian

Jaber Jehad Badwan

ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の聖地が集中するエルサレムやヨルダン川西岸、ガザ地区をめぐる対立は、20世紀半ばのイスラエル建国と、それに伴うパレスチナ人の大量追放(ナクバ、写真上)を契機に激化した。領土問題に加え、宗教的象徴や民族的アイデンティティが深く絡み合い、紛争は長期化している。Nature誌によれば、2023年10月から2025年1月までのガザ紛争におけるパレスチナ人死者数は、推定約84,000人に達するとされる。写真下は、2025年1月に撮影されたガザ地区における強制移住の様子。

【領土】

国家の主権と直結し、わずかな国境線の変化が外交関係を一変させる。島や山脈、河川などの地形は地政学的な要衝として、昔も今も争奪の対象でありつづけている。

ロシアによるクリミア併合(2014)と、現在もつづくウクライナ侵攻(2022–)。黒海の制海権や軍事拠点をめぐる争いは、ロシアとウクライナの対立を越え、欧米諸国を巻き込む国際紛争へと発展している。

© Still Miracle Photography (London)

これらの要因は単独で作用することは少なく、互いに複雑に絡み合って戦争の背景をかたちづくる。かつての日中戦争や日露戦争は、領土や資源、民族観をめぐる衝突が複雑に絡み合った典型例だった。そして現代の戦争もまた、この4つの軸から逃れることはできない。

21世紀の戦場から見えるもの

21世紀における戦争は、武器や戦場だけでなく、その構造と見え方が大きく変化している。ウクライナ侵攻、ガザでつづく武力衝突と民族浄化、ミャンマーの内戦。それぞれ背景や当事者は異なるが、現代の戦争には共通する特徴がある。

第一に、戦場がリアルタイムで可視化されるようになったことだ。SNSを通じて、市民や兵士が撮影した映像が瞬時に世界中へ広がる。かつては政府や軍の発表が唯一の情報源だったが、今や無数の視点が同時に存在し、戦争の現実が瞬間的に拡散される。その結果、国際世論の形成スピードは加速し、外交や支援の方針にも影響を与える。

第二に、戦争の形態そのものが多様化している。無人機(ドローン)やAIを使った攻撃、インターネットを通じたサイバー戦、経済制裁や情報操作といった非軍事的な手段が組み合わされる。戦場はもはや国境線にとどまらず、サイバー空間や金融市場にも広がっている。

第三に、民間人の被害がかつてなく増大している点が挙げられる。都市への砲撃やインフラの破壊は、戦闘員と非戦闘員の境界をあいまいにし、生活基盤を直撃する。避難や移住を余儀なくされる人びとは、戦闘が終わっても長く困難な生活を強いられている。

2022年12月14日、ロシアによるドローン攻撃で撃墜された自爆型ドローンの破片により損傷を受けた、キーウ市シェフチェンキウシキー地区の建物。

© State Emergency Service of Ukraine

さらに、現代の戦争では「敵」や「味方」の線引きも複雑化している。国家と国家の戦争だけでなく、国家と非国家組織、複数の武装勢力が入り乱れる構図は珍しくない。そのため和平交渉も難航しやすく、停戦しても再燃の可能性が高い。

こうした変化は、戦争をより長期化させ、終わりを見えにくくしている。ウクライナやガザでは、国際社会が仲裁に乗り出しても、根底にある領土・民族・宗教・安全保障の問題が解決されない限り、安定は訪れにくい。ミャンマーでは、軍と市民勢力の対立が内戦化し、国内の分断を深めている。

現代の戦争を理解するためには、武力衝突そのものだけでなく、その周囲にある情報戦、経済戦、国際政治の動きを同時に追う必要がある。そして、私たちの生活もまた、エネルギー価格や食料供給、難民受け入れなどを通じて、この戦争の影響下にあることを忘れてはならない。

過去の戦争が示した「民族・資源・宗教・領土」という動機は今も変わらない。しかし、その表れ方は新しい技術や国際秩序の変化によって形を変え、私たちの目の前で進行している。

2024年4月、ミャワディ包囲戦を逃れタイへ避難するミャンマーの人びと。カレン民族同盟らと国軍との戦闘が激化し、1日で数千人が越境した。

© VOA

世界中の人びとを巻き込んだ第二次世界大戦の戦後から80年。戦争を生身で体験した世代が去りつつある今、必ずしも前の世代の教訓がそのまま受け継がれるとは限らない。

戦後80年の歩みをどのように捉え、これからの時代をどう紡ぐのか。その答えは、唯一の戦争被爆国に生まれ、現代の戦争を間近に見る私たちも見出せるのかもしれない。

【参考文献】

⚫︎『なぜ日本人は間違えたのか─真説・昭和100年と戦後80年─』 保阪正康(新潮社)

⚫︎『「戦前」の正体 愛国と神話の日本近現代史』 辻田真佐憲(講談社)

⚫︎『「米日・米韓両同盟」と「極東1905年体制」―サンフランシスコ講和・日米安保70年目の視点―』千々和 泰明

⚫︎『戦争と平和 ―国際法、国際政治、歴史の視点から―』大沼保昭

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)