人類の故郷でサファリを。

グレートリフトバレーを巡る旅

in ケニア・マサイマラ国立保護区

TRAVEL&LEARN&WATCH

2025.03.04

ライオンやゾウなどの野生動物を間近で見られるケニアの巨大な谷・グレートリフトバレーは、人類誕生の一つの契機になったともいわれる。太古からつづく生命の営みを垣間見るべく、ケニアのマサイマラ国立保護区を訪れた。

比較的リーズナブルに参加できる現地の旅行ツアーの探し方から、マサイマラ国立保護区ツアーのハイライトまでをまとめて紹介する。

Photo & Text : Mikito Morikawa

人類の故郷「グレートリフトバレー」

40~25万年前にアフリカでホモ・サピエンスが誕生した契機の一つになったと考えられているのが、草原の出現だ。かつて外敵から身を守れる樹上生活ができ、食料も豊富だった森には多くの類人猿が生息していた。しかし、約700~500万年前にアフリカ大陸を南北に貫くエリアで大地がマントルの動きにより分断され、グレートリフトバレーという谷が形成された。その東側では降水量が減ったことで森林が草原へ姿を変えていった。草原では外敵から身を守り、食料を手に入れる必要があり、そのなかで知能を発達させ、道具を使用するようになってサバイブしたのが私たちの祖先というのだ。

サファリツアーで有名なケニアのマサイマラ国立保護区や、タンザニア領内のセレンゲティ国立公園、ンゴロンゴロ保全地域はグレートリフトバレーに位置する。つまりマサイマラ国立保護区は、太古からつづく野生動物の姿を今も見ることができると同時に、人類の祖先が誕生し、サバイブした“原点”といえる場所でもあるのだ。

ナイロビからマサイマラ国立保護区まで向かう途中にあるエリアでは、今も羊や牛を放牧しながら暮らす人も多い。

サファリツアーの当日、ケニアの首都ナイロビ市内で泊まったホテルで、今回お世話になったAxis Africa Safarisのスタッフと待ち合わせ、トヨタのランドクルーザーで5〜6時間かけてマサイマラ国立保護区へ移動。保護区のゲート近くにある宿泊予定のロッジへ向かった。

マサイマラ国立保護区の周辺ではマサイの人びとが暮らし、放牧、農業、観光産業などで生計を立てている。

マサイマラ国立保護区のゲート付近で、地元のマサイの女性たちは観光客に向け、布や雑貨などをお土産として販売していた。

サファリツアーの探し方

今回、私はナイロビからの移動を含めて3日間のツアーに参加し、国立保護区内には1日半滞在した。

英語がある程度できれば、現地までの航空券を購入し、Masai Mara Holidaysなど現地のポータルサイトでサファリツアーを探す方法が一番安くすむ。行きたい場所、日時、日数、ホテルのグレード、人数などを決め、ユーザーレビューなどを参考にして決めよう。

今回、私たちが乗ったのはトヨタのランドクルーザーで、サファリツアーで活躍していた乗り物は9割以上がトヨタ車。

マサイマラ国立保護区へのアクセスは車がほとんどを占めるが、保護区内に滑走路もあり小型飛行機で訪れることもできる。

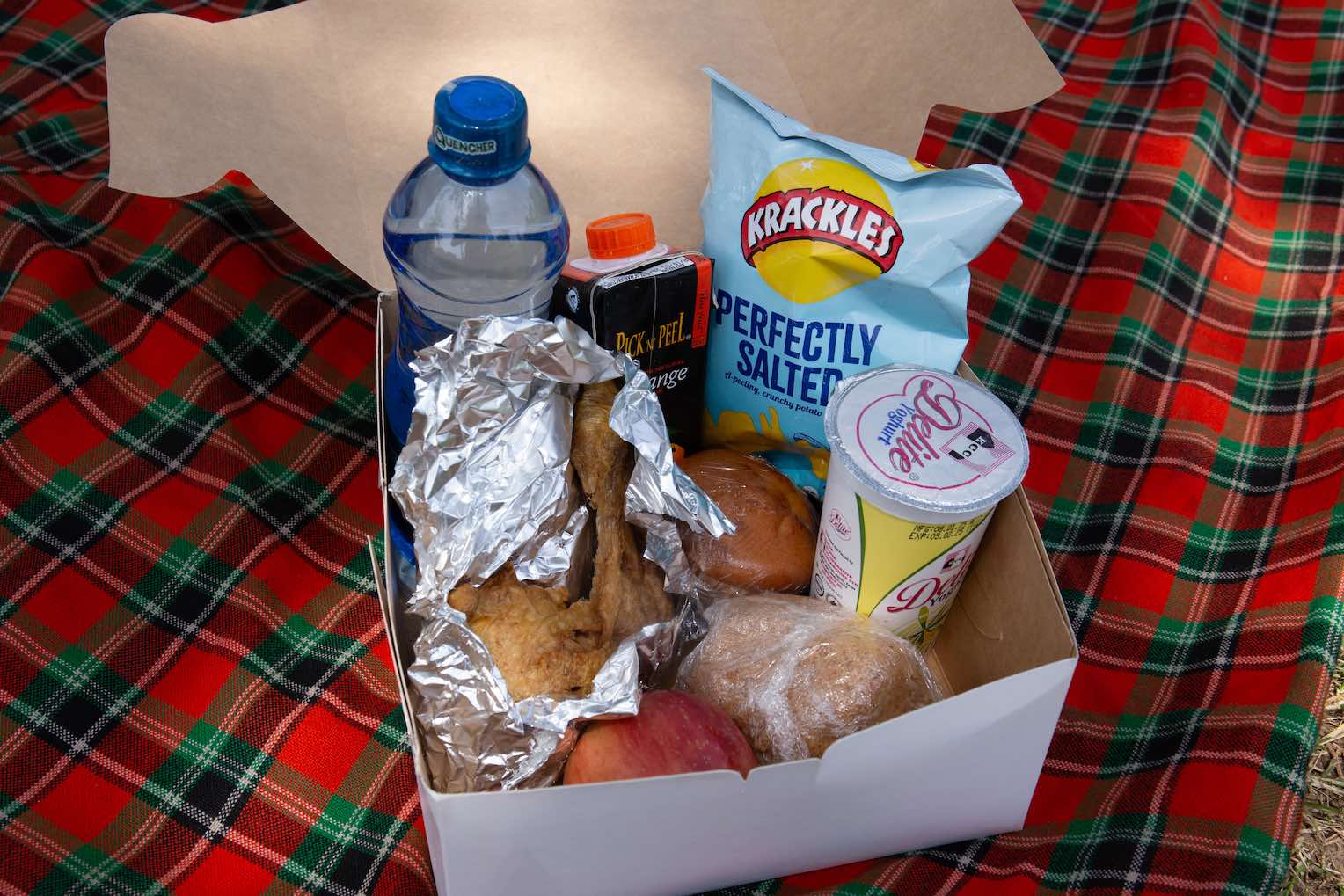

2日目は丸一日保護区内で過ごすため、お昼はランチボックスでいただく。パン、チキン、果物、飲み物、ヨーグルトなど。グループによっては広大な草原を見渡せる場所でランチを取ることも!

保護区内には休憩エリアが設けられていて、清掃が行き届いた清潔なトイレもある。

マサイマラ国立保護区Day1

1日目はナイロビから保護区のゲート近くにあるロッジまで移動し、お昼を食べ終わると、午後からいよいよサファリツアーへ出かける。

ゲートを通り抜けてすぐのエリアには、シマウマやガゼルなどの草食動物が集団で草を食んでいる。動物を動物園で見ることに慣れている私は、“本物の野生動物”が眼の前に存在していることに驚いてしまう。

草食動物は、肉食動物から襲撃を受けた際の生存確率を上げるため、集団で行動していることが多い。

ドライバー兼ガイドのリチャード(右)は社交的な性格で、同業のガイドや地元のマサイの人びとといつもコミュニケーションし、情報交換をしたり、親睦を深めたりしている。シーズン中は観光産業の仕事をしているが、オフシーズンは野菜や果物を売って生活しているという。

ツアーで乗り合わせたのは、スペイン人のジョネ(左)や、インド系アメリカ人のパラム(右)たち。パラムたちは熱心なヒンドゥー教徒で、ナイロビにあるヒンドゥー寺院の建立25年を記念した宗教行事に参加するためにナイロビを訪れていた。

保護区の奥へ進んでいくなか、はるか遠くに小さな点を見つけたパラムが「あれゾウじゃない?」とリチャードに聞く。「たしかにそうだ。僕は君に仕事を奪われてしまうかもしれないな」とジョークを言いながら、ゾウに近づいていく。最初の大型動物を見つけて、ツアー仲間のテンションも上がる。

保護区には柵などが設けられているわけではないので、動物が自由に移動している。その結果、周辺地域に暮らす住民の家畜や農作物が被害を受けることも。なかでも大量の食料を食べるゾウによる農作物の被害は深刻さを増していて、それを解決するための地域住民を巻き込んだプロジェクトも動き出している。

保護区内の天気はどんどん変わる。1時間ほど雨が降り、その後に太陽が再び顔を出すと、虹が雲のなかに伸びていった。

日暮れが近づくなか、リチャードがガイド仲間から特ダネ情報を受けたようだ。ランドクルーザーが急にメインの道を外れて草原のなかへ入っていくと、その先に数台の車が止まっていた。

たどり着くと、ライオンの家族がバッファローの肉を食べていた。お腹がいっぱいになると草むらに寝転がり、眠り始める。ライオンの毎日の睡眠時間は14~16時間で、日々の暮らしのほとんどは眠っているのだ。動物園で暇そうにしているライオンも野生のライオンも、リラックスモードではさして変わらないのは発見だった。

日が暮れないうちにロッジへ戻り、食堂で食事を済ませる。電気が使えるのは19時から22時までと限られているので、電気が使えなくなる前に明日の身支度を済ませておく。

マサイマラ国立保護区Day2

2日目は朝7時から夕方16時ぐらいまで保護区内を散策する。ランドクルーザーで進んでいくと、登り始めた朝日が低い角度から草原を照らしている。神秘的な朝の光景のなかに、優雅に草原を闊歩するキリンの長い手足のシルエットが浮かび上がった。

キリンが走るときは、足が長いので足の動きから少し時間差があって上体が動く。そのため、まるでスローモーションを見ているような不思議な感覚を覚える。

途中でトイレ休憩を挟みながら、ランドクルーザーでどんどん保護区の奥地へ進んでいく。その間にも、ゾウ、シマウマ、ガゼット、トピ、ハイエナなどさまざまな動物たちが現れる。

午前いっぱい移動した後、タンザニアとの国境近くにある川の近くでランチ休憩を取った。その後は、一人10ドルほどのチップを払い、レンジャーに川を案内してもらう。川に生息する大型の生き物といえばカバやワニだ。川岸からは、カバの家族が水のなかにいるのが見える。カバはおっとりしているように見えて、縄張りを侵されたと感じると非常に攻撃的になる。川は地元の人間にとっても釣りをしたり、洗濯をする生活の場であるため、カバに襲われる事故が多発している。カバは人間にとってもっとも危険な動物の一つなのだ。

カバは皮膚が弱いため、日中は川のなかにいて日光を避け、夕方以降に草を食べるために川岸に上がってくる。

川の散策から戻ると、タンザニアとの国境地帯へ向かった。野生動物は季節の移り変わりのなかで食料や暮らしやすい環境を求め、国境をまたいだ移動を繰り返す。7~8月頃には、ヌーやシマウマなど200万頭以上が、タンザニアのセレンゲティ国立公園から国境を越え、ケニアのマサイマラ国立保護区へやってくる。とくにワニが生息するマラ川やタレク川を、ヌーが命懸けで渡る光景を目当てに保護区を訪れる人も多く、ピークシーズンには保護区の入園料もオフシーズンに比べて2倍に高騰する。

ケニアとタンザニアの国境地帯は、国境警備隊がいるわけでもなくのどかな雰囲気だ。

リチャードいわく、「異なる草食動物(左がトピ、右がガゼル)が一緒にいるのは、『肉食動物にやられるのはお前のほう』だとお互いに思っているから」だとか。草食動物は肉食動物のターゲットになりやすいため、周囲を見渡しやすい草の丈が短いエリアにいることが多い。

リチャードが再びガイド仲間から情報を受け取り、向かった先にいたのはガゼルを捕らえたチーター。チーターが走るときの最高時速は110~130kmで、地球上でもっとも速く走る動物といわれる。ガゼルも時速90km以上で走るのでけっして遅くはない。

草食動物とは反対で、ライオンなどの捕食者は丈が高い草に身を隠しながら獲物に近づく。ライオンは乗り物のなかにいる人間を乗り物と一体化したものだと認知し、大きな乗り物を襲うことはあまりないので、車内にいれば基本は安全だ。ただ、一つの固体と認識しているので、車の窓から腕を出して車の輪郭を壊してはいけないという。

主だった動物たちを見て満足し、そろそろツアーも終わりかなと思った矢先、リチャードが緊張感のある様子で無線で連絡を取っている。必死になにかを探しているようだ。何度か道を外れて草原のなかを進んでいるうちに、何台かの車が集まっている場所を発見した。その先にいたのはクロサイだった。

クロサイはマサイマラ国立保護区内に25〜30頭しか生息しておらず、なかなか見られないという。リチャードの真剣な表情から、サイを見られることがどれほど貴重なのかが伝わってきた。

ガイドたちは無線を使って情報交換している。そのため人気がある動物を誰かが発見した場合には位置情報が共有され、すぐに車が集まる。

たっぷりとサイを堪能した後、1台の車がぬかるみにハマって動けなくなったことに気がつく。今度はみんなの関心がその車の救出劇に向かう。リチャードを筆頭に、ガイドたちが車にロープを結びつけ、タイミングを合わせて何度かトライしているうち、車を引っ張り上げることに成功した。周りは拍手喝采で健闘したガイドたちを称える。

2日間のツアーを終え、ゲートへ戻る長い道のりを車で走っていく。そのときにふと、事故で保護区のど真ん中にほっぽり出されたら、たちまち肉食動物に襲われて生きて帰るのは難しいだろうという思いが頭をよぎった。世界的ベストセラー『サピエンス全史』が認知革命について述べていた通り、人間はひ弱な存在だが、長い歴史のなかで道具を操ることを学び、他者と協力することで自然界のヒエラルキーを上っていった。その裏には、知らないことに関心を持つ好奇心や、仲間に喜んでもらうことで自分も幸せを感じられる特異な性質がある。

サイやライオンを私たちに見せてあげたいと一生懸命に案内してくれたり、ぬかるみにハマった車を救出しようと仲間と一致団結するガイドのリチャード然り、かつて人類がサバイブしてきた自然のなかで、私たちは今も助け合っている。

Profile

編集者

森川幹人(もりかわ・みきと)

『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州を中心に各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。

『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州を中心に各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)