関西から上京して以来、毎年1県ずつ東北のどこかを旅している編集部の佐藤。向かうのは決まって9月のシルバーウィーク前後だ。暑さも落ち着き、秋の風に稲穂がそよぐこの季節は絶好の東北日和。そんな東北各地の人たちとの素敵な出会いを記録する。

いざ、庄内平野が広がる山形県の鶴岡へ!

Photo & Text : Keiko Sato(TRANSIT)

Index

7 min read

すっかり馴染みの街から出発。

美容サロンにカフェまで……マルチな才能をもつたまき姉さんには頭が上がらない。そして夫の田瀬さんと愛犬ちくわも登場。カフェのお菓子担当、山田一美さんの宝石のようなシャインマスカットがたっぷりのったケーキとコーヒーで贅沢な朝食を終え、たまきさんにいわれるがまま予約したレンタカーに乗って、まるで親戚の家から帰るかのように一家に送り出されて出発した。山形駅から鶴岡駅までは電車でおよそ2時間。長旅に備えて、腹ごしらえもぬかりない。

お見送りに来てくれた田瀬さんとちくわ。

まずは鶴岡の名店カフェからスタート。

真っ先に目指すは〈manoma〉。料理家のマツーラユタカさんと暮らしの装飾家ミスミノリコさんが営むカフェで、地元の恵みをたっぷり使った季節のごはんが味わえる。前の晩、山形市の〈プルピエ〉で飲んでいるときに、「明日〈manoma〉に行こうと思っている」と言うと、「いいな〜!」「朝一で予約して!」などの羨望とアドバイスが飛び交った。山形市内でもその人気ぶりは広くみんなの知るところらしい。

二十四節気ごとにメニューが変わる季節のごはんは、地元の素材を中心にスパイスや発酵食など独自のスタイルを組み合わせた「あたらしい和食」が信条。

訪れたときは「秋分」で、発酵いんげんのそぼろをのせたナスのステーキに、イチジクとブドウのしらあえ、バターナッツかぼちゃのスープなど、思わず瞑想したくなるほど素材の滋味を感じる繊細な料理ばかりだった。それは素材の産地にいるからこそできる料理で、まず東京で同じものは味わえない。

散歩も油断ならない街。

ランチを食べたばかりなのに、気さくな〈manoma〉のお二人から夜の鶴岡情報をたんまり仕入れて散策へ繰り出す。

藤沢周平の小説に登場する「五間川」のモデルにもなった内川。

なんとなく鶴ヶ岡城跡を目指す途中に現れたのは、鶴岡のランドマークの一つである「カトリック鶴岡教会」だ。

日本の教会堂建築を多く手がけたエドモンド・パピノ神父によって設計され、鶴岡の大工である相馬富太郎によって明治36年に建設された。バジリカ型三廊式と呼ばれる建築様式が用いられていて、東北地方では最古。元武家屋敷のなかに建てられたため、現在も入り口に堂々たる武家門が佇む。それでも不思議な調和を生むのは、教会建築ながら木造瓦葺という「和洋折衷」建築だからかもしれない。

教会内部も、ヨーロッパの石造りの教会のような荘厳さというよりは、日本家屋の温かみが感じられる。ステンドグラスの代わりに、聖画をガラスで挟んだ「窓絵」や、日本でここでしか見られない黒いマリア像など、偶然前を通りかかったにしてはできすぎな出合いと発見の数々に、やはり文化のある土地は油断ならないと気を引き締めた。

鶴岡は関西に似ている?

〈manoma〉で聞いて、夜ごはんの候補にしていた〈すたんど割烹みなぐち〉は満席で入れなかったため、もうひとつ行きたかった、とある居酒屋へ向かう(お店の都合で店名は伏せつつ…)。

着物姿が板についたママを目当てに、カウンターには常連のみなさまがずらりと並んでいる。いつもローカルにすんなりと馴染む私と友人の2人だが、関西訛りの我らはさすがに異端児であったらしく、どこから、なんのために、誰からなど、5W1Hで質問責めに合うも、絶対的信頼のおける〈manoma〉さんから聞いて来たというと、たちまち一見ストッパーが外れた。

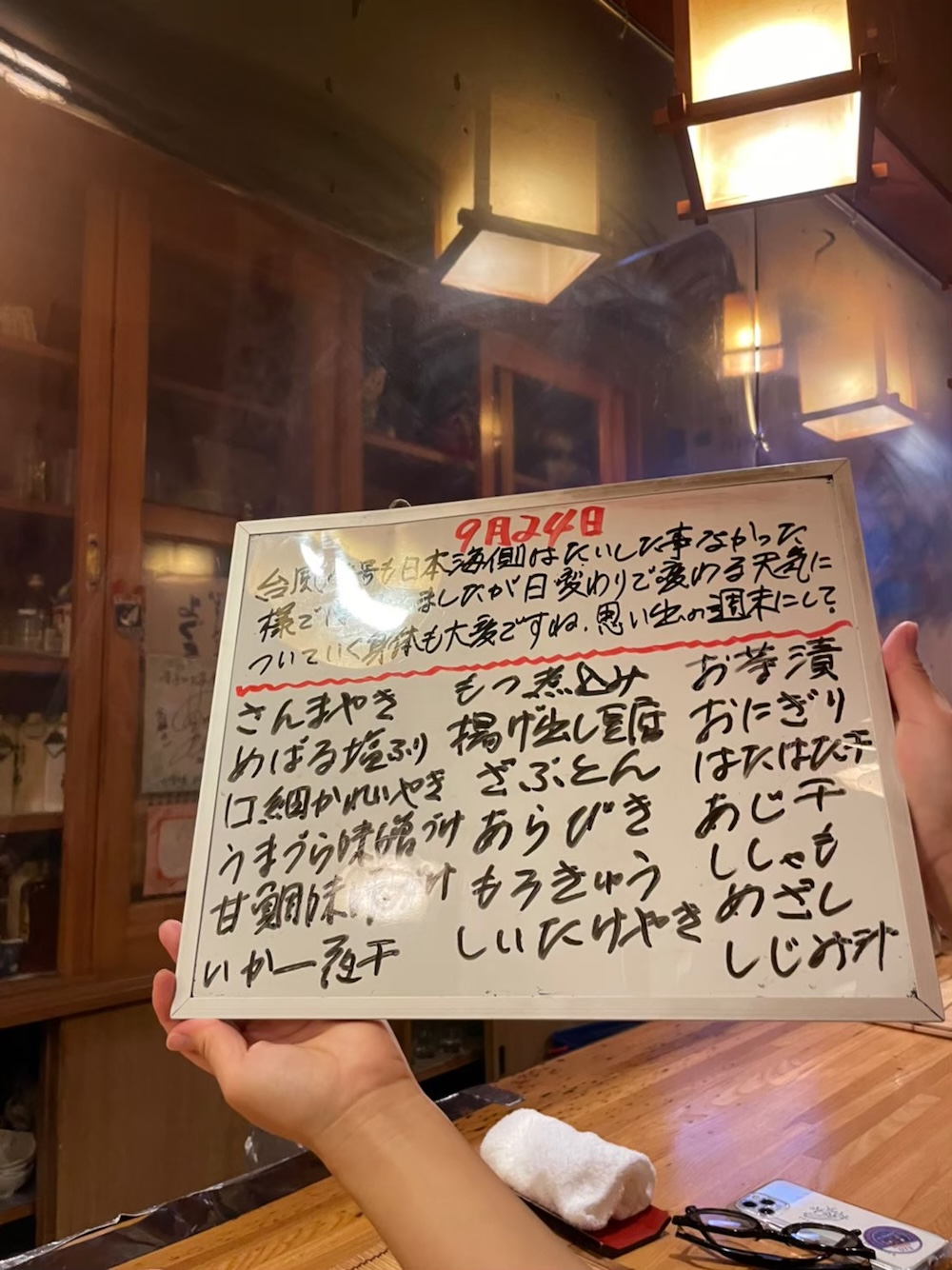

メニューにはめばる塩ふり、はたはた焼き、めざし、しじみ汁など、ど真ん中をついてくる地元料理ばかりが並ぶ。

日替わりのメニューにはママの温かいメッセージが。

鶴岡の酒蔵〈亀の井酒造〉の銘柄「くどき上手」でスタート。

カウンターには阪神タイガースを意識したかのような黄色い柄シャツを着た人や、妙なダジャレを連発する人など、どことなく関西味のある人たちが多い。そして心なしか、イントネーションまで関西弁に似ている気がする。

鶴岡の隣りの酒田は、江戸時代は大阪の堺に並ぶ重要拠点だった。そのため北前船による西との交流が盛んにあり、庄内地方には酒田舞娘や京友禅など、西の文化が多く流入したといわれている。文物とともに人や言葉の流入もあったのだろうか。なにより、ノリと客同士の距離感が似ている。そして各自が地元のおすすめをプレゼンし始め、翌日のルートまで考えてくれる面倒見のよさ。そんな初対面での交流も、関西の酒場を思い出させた。

2軒目は、早速常連さんから推薦いただいた徒歩数分の〈BAR ChiC〉を目指す。重厚感のある扉に黒光りするカウンター、ピッカピカに磨かれたグラスに背筋の伸びたバーテンダー。壁には池波正太郎の小説に使われた挿絵の原画。

「オーセンティック」の名にふさわしいオーラたっぷりの空間ながら、マスターの物腰は柔らかく居心地がいい。その日は月に一度のジャズライブの日で、チャージはまさかの500円。「飛び入り参加もOKですよ」とのことで、友人はドラムを叩いていた。

まさに旬のシャインマスカットのカクテルはとびきりおいしく、こんなバーを「行きつけ」と胸を張れる鶴岡市民がうらやましかった。

そしてやはり、いい店の常連はいい店を知っているという方程式も確立された。

名所とローカルの行きつけを交互に。

翌日、昨晩の鶴岡の先輩方が考案してくれたルート通りに街をまわる。まずは既存の目的地であった羽黒山へ。頂上の出羽三山神社へ車でアクセスできることを知らず、期せずして2446段の石段を登る小登山となった。

登り口で迎えてくれる国宝・五重塔。約600年前に再建されたものと伝わる。

屋根の厚さが2.1mに及ぶ茅葺きの出羽三山神社の三神合祭殿。羽黒派古修験道独自の建築様式。

下山後は常連さんAのおすすめのそばの店〈風土〉へ向かうも、そこはかなりの人口密度。空腹に耐えながら順番を待ち、やっとありつけた手挽き、手打ちそばは香り高くサクっと軽い天ぷらも絶品だった。

山岳信仰が生んだ精神文化。

最後に、即身仏を祀る「本明寺」へ立ち寄る。庄内地方に6躯あるという即身仏のなかでももっとも古く、常時参拝することができる。

即身仏の当人は江戸時代初期に本明寺を再興した本明海上人で、そのさまざまな霊徳は鶴ヶ丘城下でも知られていた。1683年に土の中の石室へ入定し、遺言通り3年3カ月後に掘り起こすと即身仏となっていたという。

遠目にしか拝観できないが、本堂に鎮座するそのお姿に物々しさはなく、お寺の番人という雰囲気で、心なしか微笑んでいるようにも見える。

この庄内地方に即身仏が集中している理由の一つに、山岳信仰の聖地である湯殿山の存在がある。修験道では肉体のまま仏になる「即身成仏」が理想とされ、「山籠もり」の修行で知られる湯殿山では、多くの修験者が即身成仏を目指して厳しい修行に耐えたという。

古代の山岳信仰と、港から持ち込まれた外来の文化。城下町もあれば厳しい自然もあり、即身仏もある。鶴岡をひと言で表現することは到底できない。その多様さこそ、この土地の真髄なのだろう。あらゆる文化が集い、共存する、磁場の強さがここにはあった。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)