関西から上京して以来、毎年1県ずつ東北のどこかを旅している編集部の佐藤。向かうのは決まって9月のシルバーウィーク前後だ。暑さも落ち着き、秋の風に稲穂がそよぐこの季節は絶好の東北日和。そんな東北各地の人たちとの素敵な出会いを記録する。

盛岡は訪れる前から訪れる理由に溢れていた。喫茶店に、インディペンデント書店、目をひくモダン建築の数々……。盛岡の文化の土壌を感じる旅へ。

Photo & Text : Keiko Sato(TRANSIT)

Index

5 min read

4年越しの喫茶店。

以前、岩手の盛岡を旅したときのこと。異常に多い自家焙煎コーヒー店、宮沢賢治ゆかりの〈光原社〉、インディペンデント書店〈BOOKNERD〉、目をひくモダン建築の数々……。そんな岩手の「名所」を訪ねた後も、自然派と謳わずにナチュラルワインを出すお店、入りづらい和食と民藝のお店、日本で唯一の直売朝市、100%天然材料で染め上げる藍染職人……など、人から人へ数珠つなぎに盛岡のいいところを案内され、たくさんの魅力ある人びとに出会えた。以来、それが日本のローカル旅の原体験となっている。そんな私の旅の原点ともいえる盛岡を、再び友人と訪れた。

まず向かうは盛岡城跡のある中心部。以前、盛岡を訪れたときにも真っ先に立ち寄った自家焙煎コーヒー店〈六月の鹿〉でコーヒー豆を購入し、店の斜め向かいにある喫茶店へ入店した(お店の都合で店名は内緒に)。前に来たときには、もう一つの目的地であったコーヒー店〈羅針盤〉へ向かうため、その佇まいにただならぬ魅力を感じながらもあえなく入店を断念したのだ。

扉を開けた瞬間、一見客を花束のような笑顔で迎えてくれたお母さん。1階は一人客向けのカウンターがメイン、2階はホールのように少し低くなった中央にソファ席、そのホールを囲むように重厚なテーブル席が配置されていた。

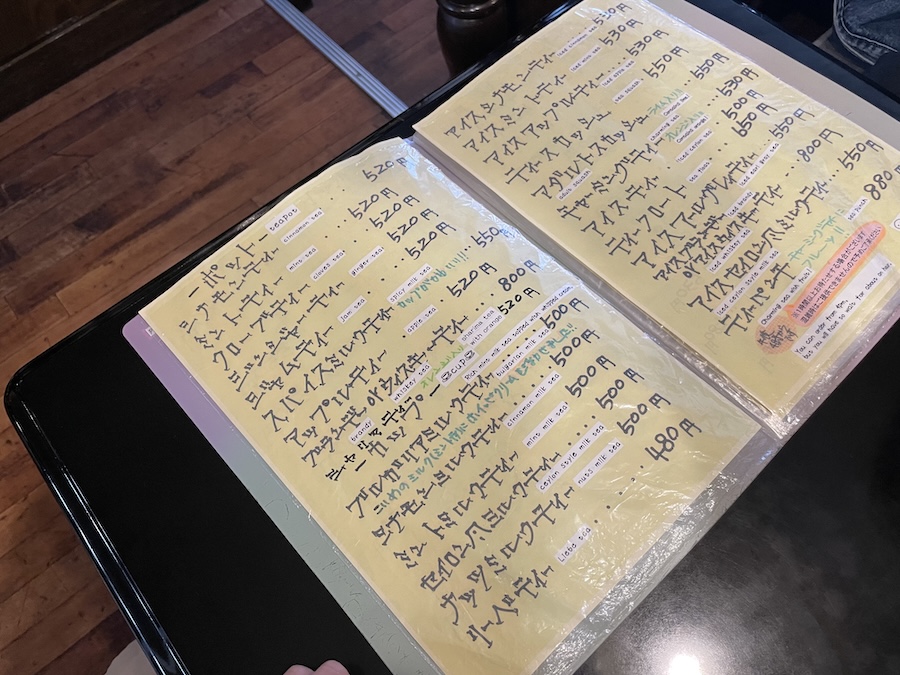

メニューを開くと、オリジナルフォントとして登録したくなるような、お母さんの人柄が滲み出る書体に気を取られる。メニュー自体も「アダルトスカッシュ」「チャーミングティー」「ティーパンチ」など気になるものばかりだが、昼時のため日替わりランチセットを頼むことに。パスタ、サラダ、トースト、サンドイッチのワンプレートにドリンク付きで650円という令和の良心がここにある。

最近まで、営業時間は朝7時半から、なんと夜11時までだったらしい。セブンイレブンの開業当初とほぼ同じ営業時間を個人店が地で行っている。最近は19時クローズとのことだったが、地方都市の喫茶店で7時半から19時でもかなりのロングタイム営業だと思う。お母さんが30年以上切り盛りしているそうで、盛岡市民の数々の思い出とともに歩んできたことは容易に想像できる。

街の憩い場としての書店。

盛岡を訪れる理由の大部分を占めるのが、4年前の場所から移転した個人書店〈BOOKNERD〉。さらに広くなった空間には、相変わらず新刊、古書、レコード、雑貨など、名物店主・早坂大輔さんの「好き」が凝縮されている。

前回の盛岡の旅はすべて〈BOOKNERD〉から始まった。中津川沿いにある骨董と玄米定食のお店〈くふや〉も、イタリア料理の名店〈Due Mani〉も、記憶に残る名店はすべて早坂さんに聞いた場所。その〈Due Mani〉では日本最大の直売朝市である「盛岡神子田(みこだ)朝市」や、藍染作家の佐々木龍大さんのアトリエを教えてもらったのだ。この旅で、盛岡の横のつながりの強さとさまざまな文化の層の厚さを知った。

2019年に訪ねた移転前の〈BOOKNERD〉。入って正面にTRANSITも面置きされていた。

早坂さんといえば、自身の半生を綴った『ぼくにはこれしかなかった。』の著者であることはもちろん、今や人気作家となった盛岡在住のくどうれいんさんの初のエッセイ集『わたしを空腹にしないほうがいい』を出版し、世に広めたことでも知られている。〈くふや〉店主へのインタビューを早坂さんがまとめたリトルプレス『くふや くわづ』は、〈くふや〉でごはんを食べた後に〈BOOKNERD〉へ戻って購入したお気に入りの一冊だ。

また、移転後に登場したギャラリースペースでは、早坂さんに招聘された作家や編集者、イラストレーターらによるイベントや個展もコンスタントに開催している。本好きに限らず、さまざまな人が出入りする街の書店は健在だった。

ときに採算度外視でも。

盛岡をかねてから再訪したいと思っていた理由の一つに〈クラムボン〉がある。昭和55年に創業し、平成元年に現在の紺屋町へ移転した老舗喫茶の一つだ。その存在を知りながら前回は閉店に間に合わず、閉ざされた扉の向こうから漂う深煎りの焙煎豆の香りだけが強く印象に残っていた。

扉を開けると店内は満席。創業者からお店を継いだ娘さんのあまりに申し訳なさそうな断り方に、こちらのほうが恐縮する。30分後くらいにまた来る旨を伝え、同じ通りにある創業1816年の荒物屋〈森九商店〉で私はオリジナル手ぬぐいを、友人は手編みのカゴを購入。満足して店に戻ると席が空いており、先ほどの娘さん、すなわち先代の娘であり、父親から跡を継いだ二代目の高橋真菜さんが満面の笑みで招き入れてくれた。

岩手各地で作られた竹細工や藁履、かんじきなど東北らしい手仕事が並ぶ〈森九商店〉。

コーヒーはどっしり腰を据えて味わいたくなる深煎りが中心。手作りプリンとのセット800円を注文すると、待たせたお詫びに100円引きしますとの申し出があり必死にお断りした。こんなのは待ったうちに入らないし、どちらかといえば、もっとも常連さんで混み合う午後3時頃にふらっと現れた我々一見客に非があるだろう。そもそもコーヒーが650〜700円なのに、100円引きにしたらプリンがほぼ無料になってしまう。

この日のプリンはクルミとカボチャ。言わずもがなコーヒーによく合う。

こんな細やかな気遣いを毎日していたら、自分だったら身がもたない。その心遣いと懐の深さに感銘を受けながら、店をつづけるためにはときにビジネスより大事なことが確かにあるのだと気づかされる。

選択肢の多い夜。

盛岡では基本的に早坂さん頼みの私たちは、今回も言われた通り推奨店へ向かう。4年ぶりの盛岡で新たにおすすめされた一軒は、前回はなかったイタリア料理店〈ポンコツ酒場〉。

その逆説的な店名とは裏腹に、遠野の人気オーヴェルジュ〈とおの屋 要〉が手がけるだけあり、料理もお酒のセレクトもハイレベル。キッチンを任されるのは、オーナー佐々木さんが全幅の信頼を寄せるシェフの下垣さん。

下垣さんの地元・京都の食材を生かしたジビエ料理や、イタリアでの修行経験が光るパスタやリゾット、近所の山から採ってきた山菜のサラダなど、とにかく悶絶しっぱなし。

ウドとリンゴのもろみサラダ、こごみと酒粕チーズの揚げ春巻き、ふきのとうソースの玄米リゾットなど、旬の味を盛り込んでいる。

〈とおの屋 要〉が仕込む醸造酒の「権化」シリーズもひと通り揃っており、和の要素を違和感なく取り入れた料理にもちろん合う。久々に頭のてっぺんからつま先までおいしいごはんで満たされた。

無農薬無肥料で育てた藁を使用し、米糠を燻焼きにして醸したまったく新しいタイプの醸造酒「権化」シリーズ。燻されたようなスモーキーな香りが強く印象に残る。

最後にもう一軒、早坂リストの中にあった〈Barわたなべ〉へ立ち寄る。ケヤキの一枚板を用いたカウンターの重厚感も去ることながら、変な緊張感は与えない。旬のフルーツを使ったカクテルはもったいないくらいのおいしさで、結局今回の盛岡旅も、非の打ち所なく締め括った。

早朝の朝市から深夜のバーまで、盛岡はどの時間帯のどのジャンルを掘っても掘りきれないほどの魅力に溢れている。そこは決して派手な観光地ではない。世界遺産もリゾートホテルも巨大なテーマパークもないが、そこには確かに「暮らし」がある。旅行者はその延長線上を旅しながら、「文化」は人びとの営みのなかでしか生まれ得ないことに気づくのだ。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)