連載:NIPPONの国立公園

季節を彩る湿原の世界へ

National Parks of Japan.

TRAVEL & THINK EARTH

2025.04.08

6 min read

本州最大の高層湿原を擁し、高山植物の宝庫として知られる尾瀬。木道を歩いた先の尾瀬沼や尾瀬ヶ原では、季節の花々とともに、自然を愛した先人たちの意思を継ぐ山小屋が、あたたかく迎えてくれる。

群馬、福島、栃木、新潟の4県にまたがる尾瀬国立公園のなかでも、群馬、福島を拠点に巡った。前編「春立つ尾瀬」、後編「はるかな尾瀬」に分けてお届けします。

Photo : Eriko Nemoto

Text:Sayoka Hayashi (TRANSIT)

尾瀬ヶ原の美しさに導かれて。

2日目。天気がよければ燧ヶ岳(ひうちがたけ)へ登り、見晴新道(みはらししんどう)から尾瀬ヶ原へ下りようと計画を立てていたが、朝起きて窓のほうに目をやると、外は靄がかかって真っ白。時折、雲の切れ間から燧ヶ岳の山容がのぞいたが、天気予報をチェックしても好転しそうにない。尾瀬沼を半周して、沼尻から尾瀬ヶ原へ抜けることにした。

春はミズバショウ、夏はニッコウキスゲの群生が彩る、尾瀬沼東岸の大江湿原。水辺にはたくさんの稚魚の姿も。

本日の目的地は弥四郎(やしろう)小屋。時間はたっぷりとある。最初は少し残念な気持ちだったけれど、空の様相とは反対に、心は次第に晴れていった。木道が誘う森や湿地に、里では見ることのないユニークな高山植物が咲いていたからだ。長蔵小屋の周辺には淡く繊細な色合いのシラネアオイ、森の木陰には葉も花弁も3枚のエンレイソウがひそやかに佇んでいた。ミズバショウの隣で潑剌と黄色い花を咲かせているのはリュウセンカで、湿地の草原に線香花火のように煌めいているのはショウジョウバカマ。晴れていたら山を見上げて歩いていただろうし、急いでいれば休憩地まで立ち止まることもなかったかもしれない。太郎さんが「ゆっくりじゃないと見れない景色がある」と言っていた意味を少しは理解できた気がする。

早春の代表的な花、ショウジョウバカマ。花茎の先に、6弁の小花が数個集まって咲く姿が愛らしい。

沼尻からは2時間ほど樹林帯を歩き、尾瀬ヶ原の見晴地区に到着した。正面に尾瀬ヶ原が広がる弥四郎小屋の前に腰をおろし、長蔵小屋でこしらえてもらったお弁当を食べる。尾瀬ヶ原の奥に、まだ雪を冠した至仏山(しぶつさん)がうっすらと見えた。背面には燧ヶ岳が聳えているはずだ。道路や建物といった人工物は一切見えない。ここが2,000m級の山々に囲まれた盆地で、人里離れた山奥であるということがよくわかる。

「山の上から出てくると、バーッと開けていて、本当に感激したんじゃないですかね」弥四郎小屋の創設者である橘弥四郎のひ孫・橘紘平さんは、弥四郎さんが尾瀬ヶ原を発見したときの様子を想像してこのように語った。当時14歳の弥四郎少年が、尾瀬沼から藪をかき分けて進んだ先に尾瀬ヶ原を見つけたのは、1888(明治21)年のこと。尾瀬ヶ原の美しさに惚れ込み、猟や魚釣りをするために度々訪れ、小屋を築いたのは1932(昭和7)年。喫茶室に展示された写真、小屋を建てる際に用いたノコギリやナタ、雪用の道具がその情熱を物語っていた。

6軒の山小屋が集まる、尾瀬ヶ原の見晴エリア。中央手前に佇むのが弥四郎小屋。

弥四郎小屋の喫茶室。先代が小屋を建てる際に用いたノコギリや計り、かんじき等が展示されている。

幼少の頃から両親について見晴で夏を過ごしていた紘平さんが、弥四郎小屋を継ごうと決めたのは、自然な流れだったという。

「尾瀬の自然が好きなので、私がやります、と言いました。とくに朝靄が一番好きですね」

朝霧の出る晴れた日には、湿原に白い虹が架かることもあるのだそうだ。見晴の名は、昭和30年代にここからの尾瀬ヶ原の眺望が素晴らしいことから名付けられたそうだが、里では見ることのできない景色をこうして私たちが山小屋に宿泊して体験できることに(しかもドリップコーヒーもWi-Fiもお風呂もある!)、感謝の気持ちでいっぱいになる。

「いまはまだ山小屋の組合でアイデアを出し合っている段階ですけど、写真を撮ったら花の名前がわかるような図鑑アプリを作れたらいいなと思っています。植物が3000種類くらいあるので、そうやって自分の図鑑を作れたら楽しいんじゃないかなって。あとは、インバウンド対策で、英語での解説やマナーも整えたいですね」尾瀬の自然を守り後世へ伝えていくための展望を紘平さんに尋ねると、頼もしい答えが返ってきた。

現在、弥四郎小屋の運営を任されている、橘紘平さん。

みんなの尾瀬であるために。

夕食後、談話室で1985年に地元の小学校が制作したという『尾瀬花かるた』が目に止まった。尾瀬の季節を彩る花々が読まれ、取り札には小学生たちによる絵が生き生きと描かれている。たとえば「し」は、「白いドレスで 尾瀬の幕開け ミズバショウ」、「な」は「夏の日に コマクサもとめて 燧ヶ岳」。これほどまでに愛情たっぷりのかるたを見たのは初めてで、花の名前を覚えながらしばらく見入っていた。

実は、ダム開発と道路開発計画につづく、尾瀬の自然の危機は、1970~80年代にやってきた。多くの観光客が訪れるようになり、当時は木道もほぼないなかで人びとが湿原に入ったり、池塘(ちとう)に浮かぶ浮島に乗って遊んだり。湿原の自然は、壊滅的な被害を受けたのだ。さらに、1300ほど置いてあったゴミ箱はすべて満杯で、管理がしきれなくなってしまう。そこで、尾瀬の自然を守ために地元の人たちが「ゴミは持ち帰ろう」と提言し、1972年にゴミ持ち帰り運動が実施された。今では浸透している、自然環境でのゴミ持ち帰り運動の先駆けが尾瀬だったのだ。

ビジターセンターで手にした「新・尾瀬ビジョンの概要」と題されたチラシには、“「あなた」と創る「みんな」の尾瀬” というキャッチフレーズが踊っている。尾瀬がみんなに愛されるつづけるために、行動理念や、今後の必要な取り組みが示されたものだ。入山口にある大清水湿原では、シカによる食害で激減したミズバショウを復活させようと、地元企業や高校生たちによる、「尾瀬の水芭蕉プロジェクト」が進行中だという。長蔵さんや弥四郎さんが守りたかった美しい自然、尾瀬への思いが、若い世代へも受け継がれていることを、嬉しく思う。

湿原の泥炭層が蓄積してできた水たまり、池塘。尾瀬ヶ原には大小さまざまなかたちの池塘が約1800ある。

雨の日の湿原も神秘的で美しい。湿原の植物や生態系を守るため、尾瀬には約60㎞の木道が整備されている。

3日目。生憎の小雨で、昨日よりもさらに濃い霧が尾瀬ヶ原一帯を包んでいる。天界からも下界からも断絶されたかのように、視界が開けているのは尾瀬ヶ原だけ。それでももう、残念に思う気持ちはなかった。根本さんが見せてくれた秋の写真は、黄金色に輝く草原が美しくて『風の谷のナウシカ』の世界みたい!と興奮するほどだった。想像を絶する寒さには違いないけれど、真っ白な雪原の世界もどんなにか神秘的なことだろう。どの季節に来ても、朝から夜まで、晴れでも雨でも、尾瀬はいろんな表情を見せて、私たちを迎えてくれるに違いない。夏や秋にも尾瀬に来よう。そうしたら、 “はるかな尾瀬” を、いつだって思い出すことができる。

尾瀬ヶ原のほぼ真ん中、竜宮十字路周辺の小川に咲いていたミズバショウ。

〈COLUMN〉高層湿原ができるまで

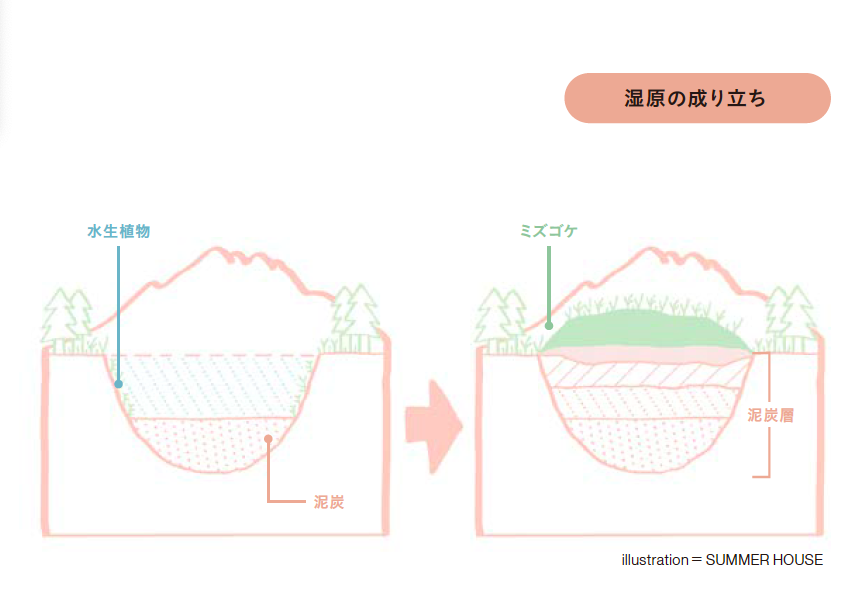

2,000m級の山々に囲まれた、盆地状の地形が特徴の尾瀬。標高1,400m付近に尾瀬ヶ原、標高1,600m付近に尾瀬沼が広がっている。特筆すべきは、長さ6㎞、幅2㎞に及ぶ尾瀬ヶ原は、約1万年前に形成された本州最大の高層湿原(面積約849ha)であること。燧ヶ岳の溶岩によって沼尻川が堰き止められ沼が形成された後、周囲の山等から流入した土砂が堆積し、形成された山地湿原と考えられている。冷涼な気候のため、そこに繁殖する水生植物は、枯れても分解されずに水中に堆積、泥炭となり積み重なることで低層湿原を形成。そこへ酸性に強いミズゴケが侵入し、枯れたミズゴケが堆積した泥炭層が凸レンズ状に水面よりも盛り上がると、高層湿原となる。泥炭層は1年間に1㎜弱しか堆積しないが、尾瀬ヶ原の中央では4.5~5mもの泥炭層が堆積している。高層湿原は、途方もない年月をかけて生まれた貴重な地形なのだ。

Illustration=SUMMER HOUSE

本記事はTRANSIT62号より再編集してお届けしました。

Information

日本の国立公園

北から南まで、日本に散らばる国立公園をTRANSIT編集部が旅した連載です。

日本の国立公園について知りたい、旅したいと思ったら、こちらも参考に。

-

環境省・日本の国立公園