2月22日は猫の日!

発案者は愛猫家の学者や文化人たちで、「猫と一緒に暮らせる幸せをかみしめる日」として一般公募を実施。応募総数8,953通の中でもっとも多かった日が2月22日となり、1987年に、正式に記念日として制定されました。

© Savannah Rivka

猫と日本人の関係は意外に古く、約2000年前にさかのぼります。

古代日本では、穀物を荒らすネズミが人びとを悩ませていました。その脅威から逃れるため、人びとは猫をそばに置くようになります。猫は安全な環境と食料を得て、人間はネズミの害を防ぐことができたのです。こうした関係が築かれたことで、猫は次第に富や守り神の象徴として親しまれるようになりました。

招き猫発祥の地とされる豪徳寺の招き猫。

© Alain Pham

平安時代には、猫は高貴な存在へと変化しました。宇多天皇や一条天皇は愛猫家として知られ、猫の世話係を女官に任せるほど大切にしていたと伝えられています。

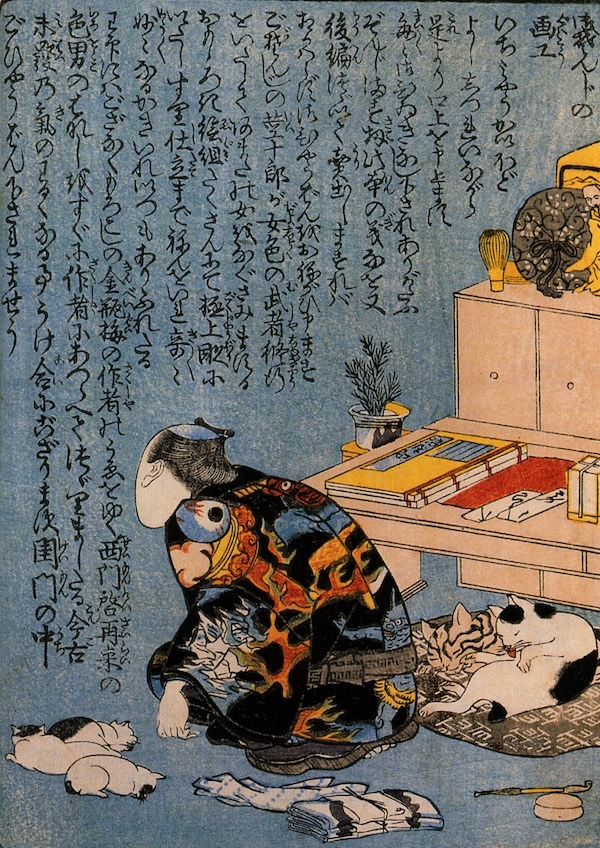

江戸時代には、幕府がネズミ駆除を目的として猫の放し飼いを奨励し、庶民の間にも猫文化が広がりをみせます。浮世絵師・歌川国芳の作品や、夏目漱石の『吾輩は猫である』など、猫は芸術や文学の題材としても重要な役割を果たしていきました。

『玉嶋逸当、古猫の怪、因幡之助』歌川国芳

『枕辺深閏梅』歌川国芳

戦後、猫はペットとして人間と暮らすようになっていきます。都市部では、自由気ままな性格や散歩の必要がない手軽さが好まれ、飼育数は現在も増加。2023年に実施された一般社団法人ペットフード協会の調査によると、日本における猫の推定飼育数は約906.9万頭。犬の飼育数(約684.4万頭)を大きく上回り、子どもの人口(約1417万人)にも迫る勢いです。

© Motohiro Takayama

しかし、すべての猫が幸せに暮らしているわけではありません。

環境省のデータでは、2024年度の猫の殺処分数は約4900頭で、保護団体や自治体の取り組みにより、ここ数年で一万頭を下回ったものの、多くの猫が行き場を失っているのが現状です。

猫と人が心地よく共存するために、私たちにできることは何か。「かわいい」だけで終わらせず、猫の幸せについて改めて考える日が「猫の日」なのかもしれません。

SEE ALSO関連記事

TRaNSIT STORE 購入する?

Yayoi Arimoto

NEWSLETTERS 編集後記やイベント情報を定期的にお届け!

COUNTRIES

View All

CATEGORIES

View All

Kasane Nogawa

ABOUT US

TRANSITとは?

TRANSITは、雑誌とwebをとおして、

地球上に散らばる

美しいモノ・コト・ヒトに出合える

トラベルカルチャーメディアです

MAGAZINES&BOOKS

Back Numbers

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)