What's?

海が青いのはなぜ?

海を知るための10のこと

LEARN&THINK EARTH

2025.07.21

4 min read

岸に押し寄せる波や、青色に輝く水面......。それらの風景は当たり前すぎて、なぜそのように存在するのかは意外と説明できないことも。海をよく理解するために、現象や要素についてさらってみよう。

Illustration:Yo Ueda Supervision:Masahiko Fujii Text:TRANSIT

Index

4 min read

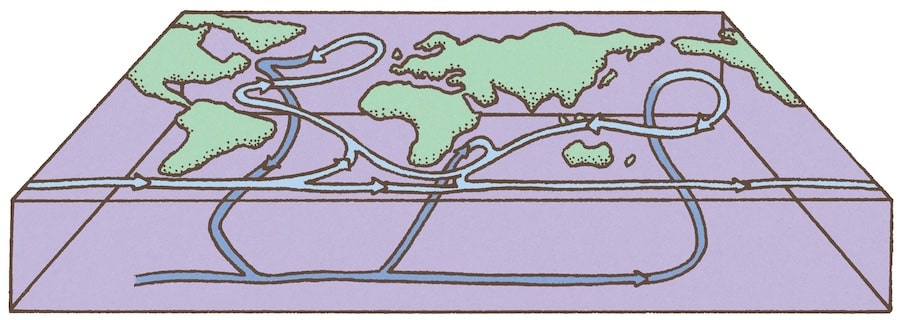

1.海流

一定の向きに流れる海流が各地の海に存在し、北半球、南半球、表層、深海を満遍なく循環している。海流ができる理由は主に2つある。

ひとつは風の力による流れ。風の力と地球の自転によって海面から深さ数百mまでの表層に流れが発生。たとえば西から東に吹く北半球の偏西風に対しては風に対して右向きに流れが生まれる。

もうひとつは、海水の密度の違いによる縦方向の移動だ。水は温度が低く塩分が高いほど、密度が大きく(=重く)なる。そのため冷たくて、かつ塩分が高い北大西洋のグリーンランド沖と南極付近で、深海に沈み込む海流が生まれる。

2.H2O

© Kimberly Vardeman

ちょうど地球表面の温度帯で液体の状態を保つ水は、それ以外にも重要な特性をもつ。ひとつは、分子の構造上、ほかの元素を溶かしやすいこと。酸素など生物の生存に必要な成分を擁することができる。

また、ほとんどの物質と異なり、固体が液体よりも密度が小さく氷が水に浮くことも重要。極地周辺で氷が海面を覆うことで、海水から放出される熱の量を制限している。

3.塩分

海が塩辛いのは、塩化ナトリウム(NaCl)をつくる元素、ナトリウム(Na)と塩素(Cl)が多く含まれているから。海水にはマグネシウム(Mg)や硫黄(S)などほかにも多くの元素が溶けているが、NaとClが突出して多いのだ。地球の海すべてを蒸発させた場合、4京9400兆tの塩が生成できる量になる。塩分は場所によって変動する。真水が流れ込む河口付近は低く、蒸発が多い亜熱帯地域は高い。

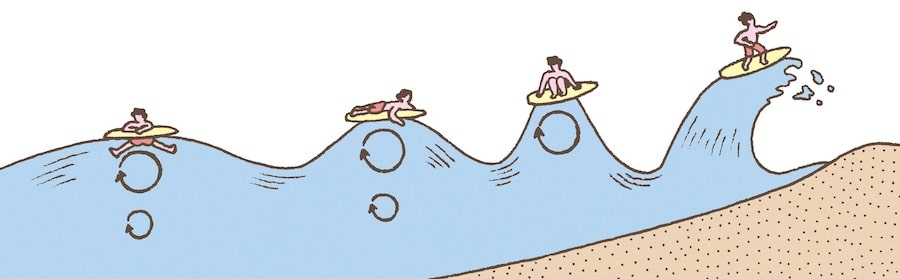

4.波

海岸に打ち寄せる波は、遥か遠くの沖で吹く風によって生まれる。不規則な風があたると、水面に凸凹が生じ、風を受けつづけることで波の原型である不規則な動きをする尖った「風浪」となる。風が止むと、風浪は丸みを帯び、周囲の波との間隔が長く規則的になった「うねり」へ変化。波の中では水は円をえがくように動き、減退せずに遠くまで届くのだ。

南極海の暴風で生じた波が、2週間後にアラスカの海岸に到達することもある。海岸に近づき水深が浅くなると、波の下の部分は速度が低下、波の上部が下部より速く進み、前にせり出すように砕ける。

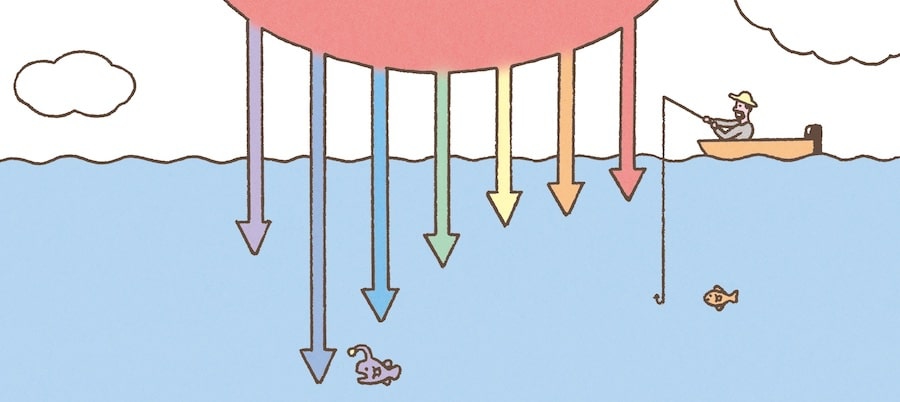

5.色

海はなぜ青いのか。それは海水が、波長が長い赤外線に近い光と、波長の短い紫外線に近い光を多く吸収する性質をもつからだ。可視光線を7色に分けたとき、波長の長い赤から順に吸収される一方で、もっとも波長の短い紫が、青よりも先に吸収される。そのため、青の光が深くまで残り、浮遊物や海底に反射し目に届く。なお水深約1000mが太陽の光が到達する限界。

6.潮汐(満ち引き)

海面は通常1日に2回規則的に上下する。これは互いに回転運動をする地球と月の位置関係によって海水にかかる引力と遠心力が変わるためだ。月に面した側では月の引力が大きくなり、同時にその反対側も地球の遠心力によって、海面が外側へ引っ張られ満潮となる。その分、月と直角に位置する場所が干潮になるのだ。

また、太陽の位置も干満の大きさに関係。月より遥かに遠い距離にあるが、質量があまりにも大きいので、太陽は月の半分程度の引力をもつ。そのため、地球から見て月と太陽が一直線になるとき、海水は最大に引っ張られ「大潮」となる。

7.水圧

© Jason Gouger

陸地では空気の層約500km分の重さが我々物質に常に加わっている。1cm²の面積に1kgの重さが載っている状態で、これを1気圧と呼ぶ。海水は空気よりも重く、また真水よりもわずかに重い。そのため、水深が10m深くなるごとに、1気圧ずつ加わる力が増す。海の生き物の多くは特定の水圧域に対応した構造をもつため、たとえば深海の生物は浅瀬で生息できない。

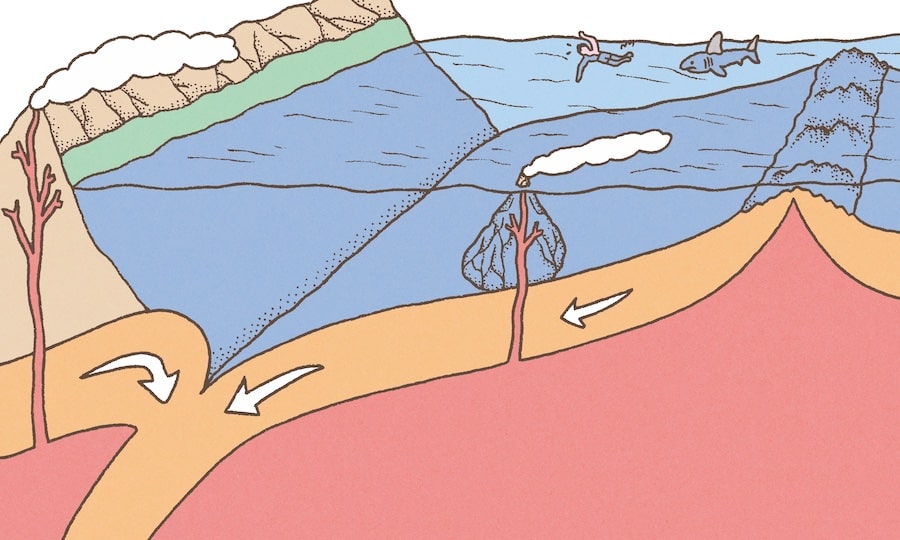

8.地形

海底には起伏の富んだ地形が広がる。山にあたる地形は海嶺と呼ばれ、太平洋にある中央海嶺は地上の山脈を含めてもっとも長く、8万km以上にわたり延び、高さは最大3000mにもなる。その内部では火山活動が活発で、絶えず溶岩が噴き出し、少しずつ海底を生成してプレートを押し動かしている。

一方、もっとも深い地点は、水深約1万1034mの太平洋のマリアナ海溝。海嶺の噴出によって拡大する海洋プレートが、別のプレートとぶつかる地点で地球深部へ潜り込み、深い溝が作られたのだ。最大で年間15cm進む速度で沈み込んでいるとされる。

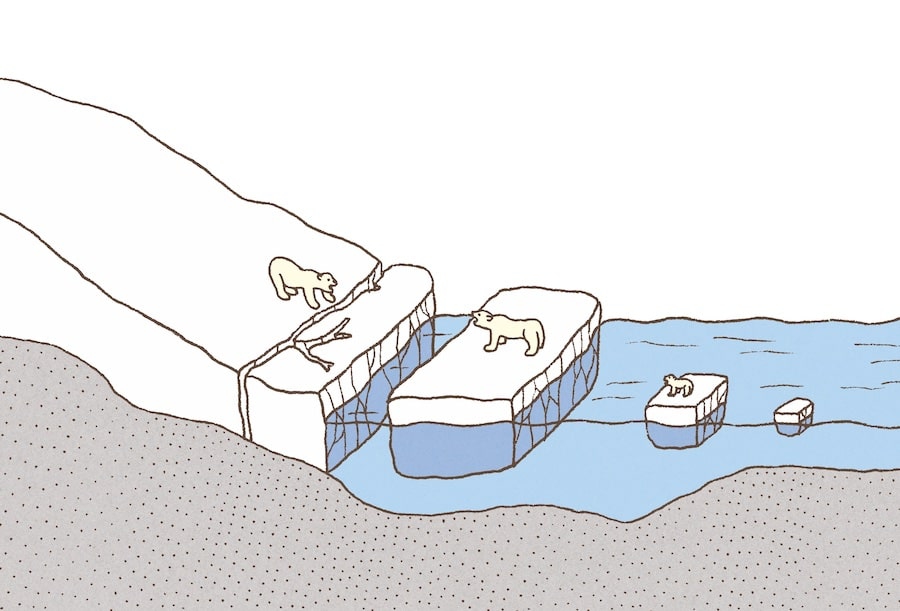

9.棚氷・氷山・海氷

極地の陸地に長年存在する氷床と氷河。それらが重みによって海上に徐々に張り出したものが棚氷だ。潮の干満によって揺り動かされて亀裂が走り、分離したものが氷山となる。小国ほどの大きさのものもあり、グリーンランド付近だけでも毎年5万個以上も発生。近年は地球温暖化に伴いこれらが解け、海面上昇の一因になっている。

なお、海に漂う氷にはほかに、海水の上部が冷えてできた海氷も。冷たい風によって水面に氷の結晶ができ、徐々に結合して厚みをもったもの。毎年極域では、ロシア、中国、アメリカの面積を合わせたほどの海氷が発生。

10.台風・ハリケーン

© NASA Goddard Space Flight Center

台風やハリケーンと呼ばれる強力な熱帯低気圧は、必ず熱帯の海の上で発生する。台風やハリケーンが生まれるためには大量の水蒸気を必要とするのだが、海水温が26~27°C以上だと海からの蒸発量が多く、十分な水分が供給されるからだ。

一方で赤道直下では発生しない。なぜなら、低気圧の内側に吹く風が渦を巻くことで周囲の水蒸気を集めて成長するが、赤道直下では自転による影響を受けず、渦にならないからだ。

広くて深い海のことを、少しでも知ることができただろうか?

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)