「瀬戸内」と聞いて、思い浮かべる場所は人それぞれ。

瀬戸内国際芸術祭の会場でもある直島や豊島、小豆島といったアートな島々。サイクリストの聖地と呼ばれて久しい、しまなみ海道。海とともに発展してきた高松、尾道、倉敷、今治などの文化&商業都市。そんな瀬戸内イメージができるまでを総おさらい。気候、地形、歴史、海道まで解説しました!

Text:TRANSIT

Index

7 min read

瀬戸内ってどこ?

瀬戸内とは、日本の本州、四国、九州に囲まれた内海(うちうみ)のこと。東は紀伊水道を通じて太平洋へ通じ、西は関門海峡を通じて日本海と繋がっていることから、古より海上交通と文化交流の要として重要な役割を担ってきました。香川や岡山を中心に行われている瀬戸内国際芸術祭や、本州、四国、九州エリアにまたがる瀬戸内海国立公園などで「瀬戸内」の名称を耳にする機会も多いかもしれません。

「瀬戸」という言葉は、もともと「迫門・狭門・湍門(せと)」など、海峡や川の水の流れが狭く速くなる場所を指す言葉に由来するともいわれています。気候は非常に温暖で、岡山県のように「晴れの国」ともいわれるほど雨が少なく、柑橘類や小麦に代表される農業や漁業も盛んに行われてきました。

地形の特徴は、多島美(たとうび)と呼ばれる島々と海が織りなす景観。大小あわせて3,000以上の島々が点在し、入り組んだ海岸線とゆるやかな山並みが生み出す風景は、朝靄(あさもや)や夕焼けに染まるたびに異なる表情を見せ、まるで一幅の絵画のような美しさをたたえています。

穏やかな海、大小数千の島々、そしてそこに息づく人びとの暮らし。旅人にとっても、暮らす人びとにとっても、瀬戸内はどこか懐かしく、静かな魅力に溢れています。ここからは瀬戸内の歴史を、古代、中世、近代〜現代にわけて簡単におさらいしていきましょう。

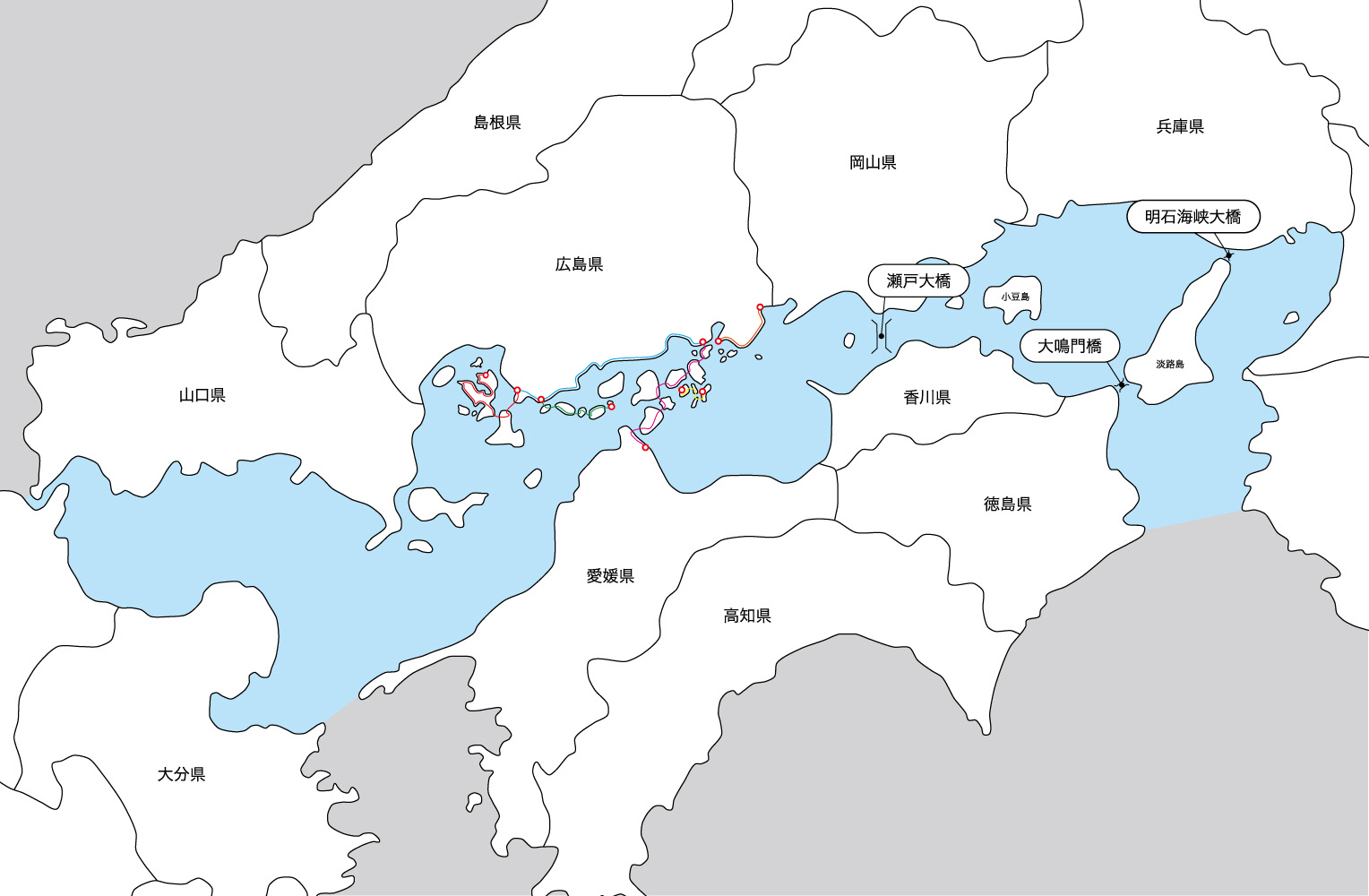

瀬戸内MAP

水色の部分が、領海法で定義されている瀬戸内の範囲。面積は約1万9,700㎢。

古代:物流と文化の大動脈

縄文時代から7世紀前半にかけて、日本列島の交通体系は瀬戸内の航路を中心に発展していきました。なかでも、北部九州の大宰府と畿内の難波津(現在の大阪)を結ぶルートは、政治・経済・文化の交流において欠かせない通路となっていきます。山岳や森林によって分断されがちな陸路に対し、風と潮流を利用して移動できる海の道は、より効率的で安定した移動手段として重宝されました。

奈良時代に律令制が成立すると一時的に陸上の交通整備が進んだものの、8世紀に入ると海上輸送が見直され、瀬戸内は再び主要な交通ルートとして活用されるようになります。

この時期、中国や朝鮮半島から伝来する文化は、北部九州を起点として瀬戸内を経由し、大和(奈良)地方へと届けられていきました。遣唐使や遣新羅使も、この海路を通って大陸へと渡航しています。天平年間(729~749年)には、僧・行基の尽力により、室生泊、韓泊、魚住泊、大輪田泊、河尻泊など、日程に応じた中継地(泊)が整備され、瀬戸内航路の基盤が確立されました。

沿岸地域には古墳や神社といった数多くの文化遺産が現存しており、当時の人びとがこの地域で豊かな文化を築いていたことがうかがえます。『万葉集』や『古事記』などの古典文学にも、瀬戸内の潮流や美しい島々を詠んだ歌がみられるように、自然への敬意とともに、人びとと海との深い関わりが文化として息づいていたのです。

中世:村上海賊の登場と産業の発展

中世に入ると、瀬戸内は軍事・経済の両面で、戦略的にきわめて重要な海域として、その存在感をいっそう強めていきます。

平安時代末期には、平清盛が日宋貿易を推進する拠点として大輪田泊(現在の神戸港)を整備し、瀬戸内の航路網を拡充。それから約200年後の1400年代、室町幕府は明との貿易において瀬戸内海の港に遣明船を配船し、地域の港町を交易の拠点として育てます。鞆の浦、牛窓、尾道、因島などはその代表例で、いずれも国際・国内の物流を支える重要な港町として栄えました。

万葉集にも登場する広島県福山市の鞆の浦。室町幕府の重要拠点の一つでもあった。

© Joël Fukuzawa

戦国時代に入ると村上海賊(水軍)が登場。「海賊」というと、現代では略奪者をイメージしますが、当時は少し意味合いが違っていました。村上海賊は独自の海上ルールを築いて通行料を徴収し、普段は通行人の水先案内人として各地域との交渉にのぞんだり、海外諸国とも交易を行うなど、海の秩序と安全を守る公務員のような側面もあったのです。

大島と伯方島の間に浮かぶ能島(のしま)。村上海賊は因島、能島、来島の三家に分かれ、なかでも能島村上氏は宣教師ルイス・フロイスから「日本最大の海賊」と呼ばれた。

© 国土地理院

同時期、沿岸地域では塩田の開発が盛んに行われ、製塩業が瀬戸内を代表する産業として根付きます。潮の干満と日差しを利用する「入浜式塩田」は、温暖で雨の少ない瀬戸内の気候と相性がよく、地域の暮らしを支える基盤となりました。

こうして中世の瀬戸内は、政治・経済が交差する場として大きく繁栄し、その存在感を強めていったのです。

近世〜現代:物流の黄金時代から、再生と共生の海へ

江戸時代、瀬戸内海は日本各地をつなぐ物流の大動脈として繁栄を極めました。豪商・河村瑞賢による西廻り航路の開発や、北前船の登場によって、瀬戸内はますます活気づきます。千石船と呼ばれる大型帆船が、弓削(ゆげ)島や御手洗(みたらい)といった芸予諸島の港に寄港しながら、多くの人や物を運び、経済を動かしました。

また、朝鮮通信使の来訪や、綿・米・大豆などの商品作物の輸送も盛んで、沿岸部の農業や港町はその恩恵を受けて発展します。こうした流通の中心にあったのが、穏やかな瀬戸内でした。

しかし明治時代に入ると、蒸気船や鉄道の発達によって、一部の港町は次第に衰退していきます。「瀬戸内の港は、まるで水から引きあげた切花のように凋んでしまった」ともいわれるように、かつての賑わいは静まりを見せることになります。

それでも、近代化の波のなかで、またしても瀬戸内は重要な役割を担います。造船業を中心とした重工業が沿岸部で急速に発展し、広島県呉市、尾道市や愛媛県今治市などは「造船の街」として知られるようになりました。さらに、鉄鋼、化学、精密機械などの工場も建設され、地域経済を支える産業基盤が形成されていきます。

来島海峡大橋のたもとに造船所を構える今治造船。

© 妖精書士

一方で、20世紀後半以降になると、高度経済成長による都市への人口集中や若年層の流出により、離島や小さな集落では過疎化が深刻化。学校や病院の閉鎖、空き家の増加といった問題も見られるようになり、農業や漁業を中心に支えられてきた伝統的な暮らしは、少しずつ姿を変えていきました。

近年では、地域の再生に向けた取り組みが各地で活発化しています。その代表例が、瀬戸内の島々を舞台に開催される「瀬戸内国際芸術祭」。アートを通じて地域の魅力を発信し、観光客だけでなく住民にも新たな誇りと経済的な循環をもたらしています。

直島の李禹煥美術館。李禹煥の70年代から現在に至るまでの絵画・彫刻が安藤忠雄設計の静謐な空間に展示されている。

© TRANSIT

銅製錬所の遺構を保存、再生した犬島精錬所美術館。建築がいかにして地球の一部になりうるかを追求する三分一博志の設計。三島由紀夫を主題にした柳幸典の作品も必見。

© TRANSIT

瀬戸内を望む小高い丘の傾斜を生かした豊島美術館は、美術館そのものが建築家・西沢立衛とアーティスト・内藤礼による作品。建物の中に光が差し込み、風が吹き抜ける自然と一体化した空間に一日を通して「泉」が湧き、移ろいゆく時間の流れを感じることができる。

© TRANSIT

近代から現代にかけて、産業の海から共生と創造の海へ——。瀬戸内は、変化のなかに未来への希望を見出す場所として、静かに進化をつづけているのです。

瀬戸内をつなぐ海道6選!

瀬戸内の海道MAP

ここからは旅したくなる瀬戸内の海道を広島、愛媛からピックアップ。尾道と今治を結ぶしまなみ海道だけじゃなく、ほかにも個性的な海沿いの道がいろいろあるんです。ドライブ、サイクリング、散策を楽しんで!

① しまなみ海道(尾道〜今治)

ルート:広島県尾道市〜愛媛県今治市

広島県尾道市から愛媛県今治市までを結ぶ約60kmの海道で、本州と四国を陸路でつなぐ西瀬戸自動車道の一部。瀬戸内海に浮かぶ向島(むかいしま)、因島、生口島(いくちじま)、大三島(おおみしま)、伯方島(はかたじま)、大島の6つの島々を7つの橋で結び、車だけでなく、自転車や徒歩でも通行できる国内初の海峡横断道路として知られています。

しまなみ海道の象徴的存在でもある来島海峡大橋。全長約4kmの3つの吊り橋が今治市内と大島を結ぶ。

© TRANSIT

② とびしま海道(呉〜岡村島)

ルート:広島県呉市川尻町〜愛媛県今治市岡村島

広島県呉市川尻町から愛媛県今治市の岡村島までを結ぶ全長約30kmの海道で、安芸灘に浮かぶ7つの島々の下蒲刈島、上蒲刈島、豊島、大崎下島、平羅島、中ノ島、岡村島を、安芸灘大橋をはじめとする連続した橋で結んでいます。島々には江戸時代の面影を残す町並みや、朝鮮通信使にゆかりのある歴史的遺構、海産物の直売所、穏やかな砂浜などが点在し、地元の暮らしや文化に触れられるのが魅力。サイクリングロードも整備されており、瀬戸内の穏やかな風景のなかを自転車で巡るのに最適なルート。

重要伝統的建造物群保存地区にも選定されている大崎下島の御手洗地区。江戸時代に北前船や千石船などの寄港地として整備された。商家や茶屋、船宿などの歴史的建築やレトロな建築も点在し、縦横無尽に伸びる路地をあてどもなく散策するのも楽しい。

③ さざなみ海道(尾道〜呉)

ルート:広島県尾道市〜呉市(国道185号沿い)

広島県の尾道市から呉市までを結ぶ全長約82kmのサイクリングルート。このコースは、国道185号線および国道2号線を主軸としており、瀬戸内海沿岸の美しい景観を横目に楽しみながら走行できます。

とくに三原市から竹原市にかけての約26km区間は、瀬戸内海の多島美を間近に感じられる絶景スポット。沿線には歴史的な港町や観光地が点在しており、戦艦大和を建造したことで知られる呉市、安芸の小京都と称される竹原市、タコ料理が名物の三原市、ノスタルジックな坂の町並みが魅力の尾道市など、多彩な文化やグルメを堪能できるのも魅力の一つです。

さざなみ海道は比較的アップダウンの少ないコースですが、途中いくつかの小山を越える際に急勾配があるため、適度な運動強度を求めるサイクリストにおすすめです。

“安芸の小京都”と呼ばれる竹原の町並み。平安時代には京都・下鴨神社の荘園として栄え、室町時代には瀬戸内の交通の要衝として重要視された。1650年頃には塩田が開発され、竹原の塩が全国へ運ばれるようになるにつれ海運業も発展。

© igamania

④ かきしま海道(呉〜江田島)

ルート:広島県呉市〜倉橋島・江田島など

広島県呉市のJR呉駅を起点に、音戸大橋を渡って倉橋島、能美島(のうみしま)を経由し、江田島市の切串港までつづく全長約70kmのサイクリングロード。平清盛ゆかりの名勝地「音戸の瀬戸」や、遣唐使船が立ち寄った歴史をもつ倉橋島の桂浜など、歴史と文化を感じるスポットが点在しています。

沿線には新鮮な海の幸を味わえる飲食店も多く、サイクリングの合間に瀬戸内の味覚を堪能したいところ。車や信号が少なく、穏やかな瀬戸内海の風景を楽しみながら快適に走行できるのもおすすめポイントです。

平安時代末期に平清盛が開いたとされる海峡「音戸の瀬戸」。その上に架かる真紅の橋は国内初の2層半螺旋型高架橋として1961年に竣工。瀬戸内海初の本土と離島の架け橋となった。

© jugoinoge

⑤ ゆめしま海道(上島町)

ルート:弓削島、佐島、生名島、岩城島(橋で接続)

愛媛県上島町に属する弓削島、佐島(さしま)、生名島(いきなじま)、岩城島(いわぎじま)の4つの島々を結ぶ全長約6.1kmのルート。2022年3月20日の岩城橋開通により全線が繋がりました。

この海道は信号やトンネルがなく、交通量も少ないため、サイクリング初心者にも適したコースとして大人気。 また、各島々はフェリーで本土や周辺の島々と結ばれており、アクセスも良好です。

各島には、弓削島のせとうち交流館や岩城島の積善山など、観光スポットやグルメスポットが点在。 とくに春の風物詩である、積善山の3000本の桜は圧巻です。

瀬戸内を前に咲き誇る岩城島、積善山の桜。ソメイヨシノ、ヤマザクラ、オオシマザクラなど10種以上の桜が咲き誇る。

© Yoshio Kohara

⑥ しおまち海道(福山〜戸崎)

ルート:広島県福山市〜戸崎港

広島県福山市の福山駅から尾道市の戸崎港までを結ぶ約30kmのサイクリングロード。平坦な道が多いため、初級〜中級者にもおすすめのルートです。福山駅から芦田川沿いを南下し、瀬戸内の海を横目に爽快なサイクリングが楽しめます。

ルート上には古くから交易で栄えた港町、鞆の浦も位置しているので、自転車を降りてのんびり観光したいところ。江戸・明治期から昭和戦前までの伝統的な建造物が284も保存されている西町の伝統的建造物群保存地区や、鞆の浦だけで醸造される薬味酒「保命酒(ほうめいしゅ)」を醸造する酒蔵群など、古きよき町並みが多く残されています。瀬戸内の海の幸が味わえる食事処もあるので、ぜひ時間をとって訪れてみて。

昔懐かしい雰囲気漂う鞆の浦の町並み。

© Masahiko Satoh

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)