関西から上京して以来、毎年1県ずつ東北のどこかを旅している編集部の佐藤。向かうのは決まって9月のシルバーウィーク前後だ。暑さも落ち着き、秋の風に稲穂がそよぐこの季節は絶好の東北日和。そんな東北各地の人たちとの素敵な出会いを記録する。

距離的には東京に近く、人口100万人規模の大都市とあって、東京との差をそこまで感じていなかったために足が遠のいていた宮城の仙台。しかし、盛岡の〈BOOKNERD〉を訪れた際、仙台に縁があるという店主・早坂さんにおすすめをたくさん教えていただいたので(神対応すぎる)、盛岡から東京への帰り道に途中下車することにした。

Photo & Text : Keiko Sato(TRANSIT)

Index

5 min read

ローカルの朝食シーンを拝見。

早坂さんから授与されたありがたい手書きのメモを頼りに、まずは仙台駅から徒歩15分ほどのブランチの店を目指す。その店こそ、仙台の新たな朝食文化を牽引する〈HEY〉だ。

メキシコ料理のブリトーやボリューム満点のサンドイッチ、野菜たっぷりのサラダ「コールドハッシュ」などフードメニューが大充実で、そのどれもがハイクオリティ。そして一見観光客でありながら、近所の大学生や家族連れ、散歩途中と思しき老夫婦や外国人まで、その客層が年齢や国籍を問わないのも、心地よく過ごせる理由の一つだ。仙台市民の優雅な朝に嫉妬しながら、名物のドーナツもしっかりテイクアウトした。

メキシコやアメリカ南西部で食されるブリトー。ベーコン、スクランブルエッグ、ピクルスにたっぷりの野菜をトルティーヤ生地で巻いたボリューム満点のブランチメニュー。

店頭には約10種ほどのドーナツが並ぶ。

仙台に吹く西海岸の風。

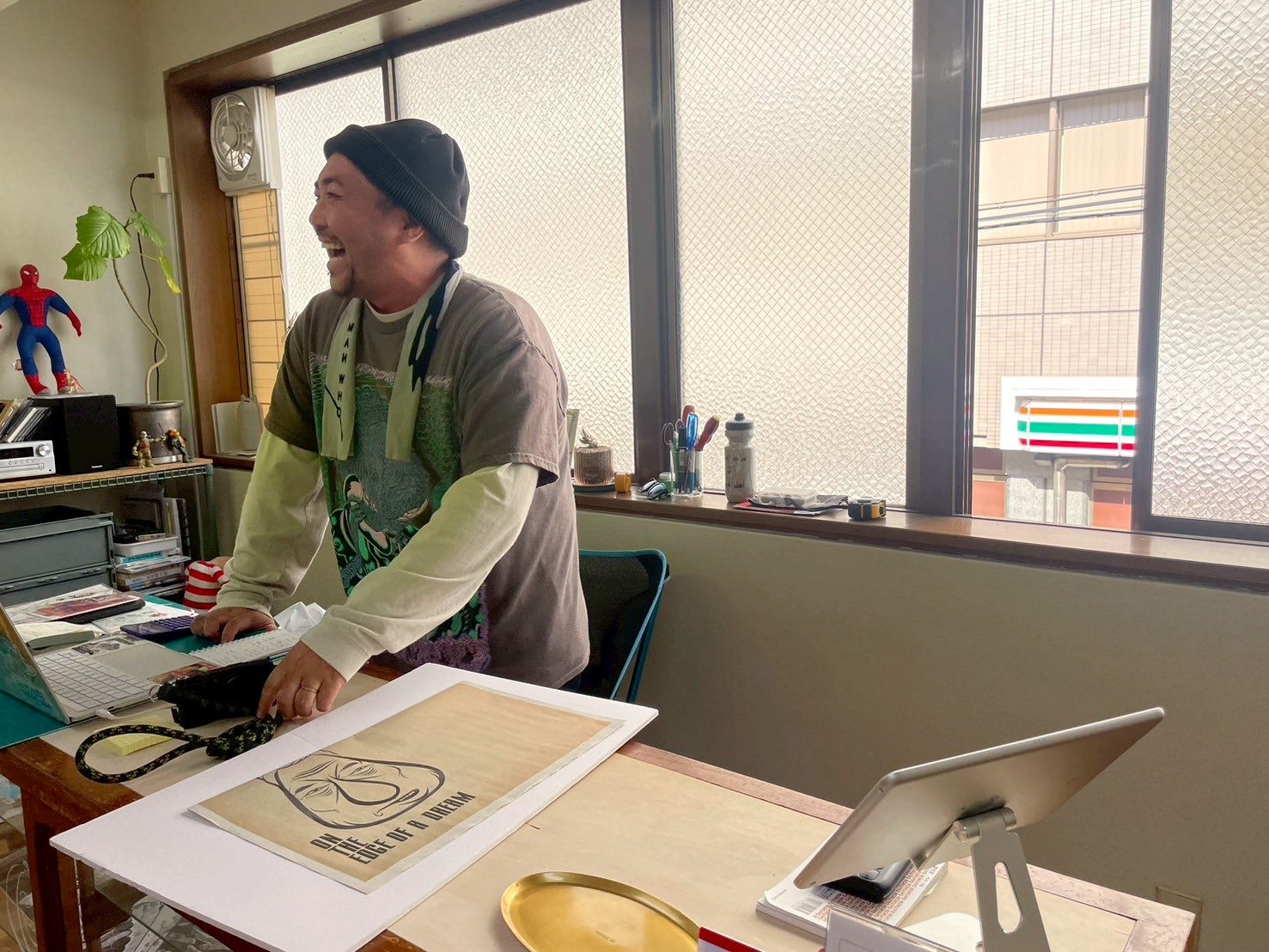

〈HEY〉とともに早坂さんにおすすめされていたのが、扉を開けた瞬間アメリカ西海岸の風が吹く〈FOLKS〉。

〈HEY〉の姉妹店として2021年にオープンした店内には、おもにポートランドから買いつけるアパレルやフレグランス、アクセサリー、ナチュラルワインなどの日用品が並ぶほか、店主の和泉さんが現地のカルチャーから着想を得たオリジナルアイテムも販売する。

「暇なので一日中ロゴばかり考えています」と笑う和泉さんがデザインしたTシャツなどのオリジナルグッズは、見た目のよさも機能性も抜群。そのラインナップに反する気取らない雰囲気が一番の魅力かもしれない。友人と色違いで買ったトートバッグも気に入っている。

三者三様の書店めぐり。

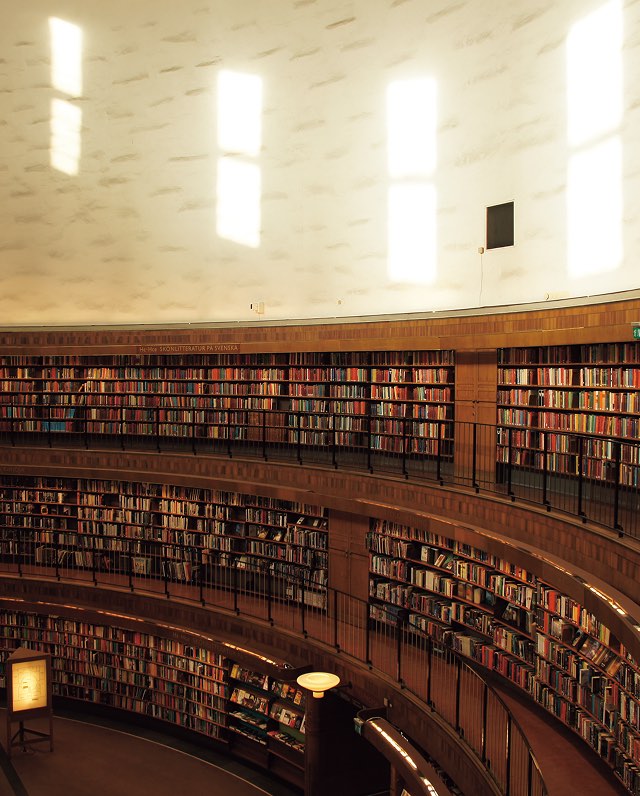

早坂さんのおすすめリストには、いくつかの個人書店が名を連ねていた。そのうちの一軒である〈曲線〉は、本好きならわざわざ訪れたい書店の一つだ。中心部からシェアサイクル(仙台にはドコモ運営のバイクシェアもLUUPもある!)で20分ほどの古い一軒家。

過去に本業界における信頼筋が何人も訪れていて、今回ようやく訪問が叶った。みんなが口を揃えて絶賛する通り、旅の途中に訪れるにはやや辛くなるほど欲しい本が勢揃い。新刊や人気の作家もの、歴史、芸術、哲学などの人文系、地域の歴史や社会問題にまつわる本まで、その充実度は想像以上。豊富な写真集の数々にも圧倒される。

次に訪れたのは、2024年にオープンしたという〈yin-yang books〉。早坂さんにおすすめされなければ、リーチできなかったに違いない。

© yin-yang books

〈曲線〉とはまた印象の異なる独立系書店で、ビルの2階にあり、国内外のアートブックを広く取り扱っている。入店早々、店の中央に「無用的芸術」を謳うフクモ陶器の作品が鎮座するのを見て、早速店主の大石さんと意気投合。

もともとポップアップで書店を営んでいたという大石さんは、その人脈とフットワークの軽さを生かし、多数のイベントや作家の展示も行っている。そんな風通しのよさもあってか、書店ながら行きつけの居酒屋のような親しみやすさを感じた。

さらなるおすすめを数珠つなぎ。

〈yin-yang books〉の大石さんに教えてもらった〈Origami Sendai〉と〈HYGGE〉へも足を伸ばす。

〈Origami Sendai〉は仙台の名店とも多数取り引きのある器中心のセレクトショップで、オーナーのおりがみさんが惚れ込んだ全国の作家ものを中心に取り揃えている。

初見ながら展示中の作家さんの作品背景やお店をオープンするまでの身の上話までお伺いし、常連客も観光客も分け隔てないおりがみさんの接客に癒やされた。

〈Origami Sendai〉から徒歩数分のところにある、ヨーロッパアンティークと古道具の店〈HYGGE〉は、2026年で20周年を迎える老舗。

元病院の古い建物にところ狭しとアンティークが並ぶ空間には圧倒されっぱなしで、家が近ければ買って帰りたいアンティーク家具も充実していた。家具のリペアやリメイクも行っており、ここ以外で購入した中古家具の修理にも対応してくれるそう。

モンゴルの羊の毛だけを使用した靴下〈OTOR〉など、一部現代作家やブランドものも取り揃える。2026年には那須塩原市への移転を予定しているそう。

なぜか本や器、家具など、仙台のいいお店は旅先で仕入れるには不向きなものばかりを扱っている。それは旅行客というより、地域の人びとが暮らしのなかで必要としているからなのだろう。ローカルによるローカルのための店ながら、一見でもすんなりと受け入れてくれる懐の深さが心地よい。

ディープな横丁ののれんをくぐる。

連休の中日だからか、休業店舗が多かった文化横丁。残念。

100軒以上の商店が密集する壱弐参横丁は、1945年の仙台空襲で焼け野原になった街中に立ち始めた露店が始まり。現在も市民の憩いの場であり、毎夜多くの人びとで賑わう。数あるなかから選んだのは、気さくな大将が迎えてくれる居酒屋〈木むら〉。

お造り、天ぷら、おでんにつみれ汁と、旬の食材や地元の鮮魚を生かした小料理はどれも絶品。店には常連さんが次から次へとやってきては話しかけてくれ、最後は常連さんや大将と記念撮影するなどハートフルな時間を過ごした。

まるで近所に回覧板を届けるかのように常連さんが顔を出し、「ちょっとあっちに寄ってから来るから」などの会話を交わしている。客同士も顔馴染みが多く、横丁全体がまるで一つの村のようだった。

横丁の路地を歩いていると、紫の書体が目をひく店の看板の前で、老人が客引きをしていた。自称店のオーナーというその男性と立ち話から身の上話になり、男性は83歳で、結婚はしていないが、数十年前の恋人のことをたまに思い出す、というほろ苦い過去も語ってくれた。そんな珍事もこの横丁では日常茶飯事らしい。

仙台での一日旅は、思ったよりずっとローカルな魅力に満ちていた。それまでは大都市ゆえにどこかクールで、接客では必要以上の言葉を交わさないなどの至極勝手なイメージをもっていたのだ。しかしそんな固定観念は、1日で粉々に打ち砕かれた。個人店が多く、出会った人びとはみんな気さくで接客はとても温かい。横のつながりも強く、都会ながら街としての精神的な豊かさをそこかしこに感じる。そんなことを思いながら、ずんだシェイク片手に終電間際の新幹線に飛び乗った。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)