月刊TRANSIT/80年目の平和への旅

READ

2025.08.31

15 min read

1945年8月15日、日本は敗戦を迎えた。焦土と化した都市、乏しい食糧、途方に暮れる人びと。そこから始まったのが、戦後という新しい時代だった。

長らく「奇跡の復興」「高度経済成長」といった成功物語で語られてきた戦後日本。しかし、その歩みを振り返れば、光と影、成熟と停滞の両面が浮かび上がる。

今回は、思想家・内田樹先生へのインタビューをお届けする。後編では、資本主義と戦争の親和性、日米関係の構造、日本社会の組織文化の問題点などを通して、戦後80年のその先を見据えた未来像をうかがった。

資本主義が暴走し、世界各地で極右的な潮流が強まるなかで、日本の「平和」はどのようにつづいていくのか。そして、平和を「消極的」に維持するのではなく「積極的」に築いていくことは可能なのか。戦後を生き抜いた一人の思想家の言葉から、私たちがこれから進むべき道を考えていきたい。

Interview&Text:AI TOMITA

Index

15 min read

暴走する資本主義と、バックラッシュとしての極右化

──現在、世界各地で極右的な動きが同時多発的に顕在化していますが、その背景をどのように捉えておられますか。日本においても戦争を肯定的に語る声が広がりつつありますが、こうした傾向は世界の潮流と関連しているのでしょうか。

資本主義の暴走はその大きな要因の一つだと思います。二極化の急激な進行はあきらかに今の資本主義経済システムの帰結です。世界人口80億人のうち、ごく一部の人間が富の大半を所有するという、きわめて歪んだ階層構造になっている。中産階級は全体的に没落し、階層降下した人たちの不全感や苦しみやあるいは嫉妬が政治的状況に反映している。

かつては「資本家対労働者」という分かりやすい図式がありました。資本家という「悪者」がいて、それに闘いを挑む労働者がいるという「人間対人間」の構図です。ところが今は、資本家という生身の存在が経済システムをコントロールしているわけではありません。動かしているのはシステムなんです。人間ではなく、アルゴリズムが金融経済を動かしている。経済活動も人びとの衣食住の実需要に従っているわけではない。実需要があって、それを満たす供給がなされるというシンプルな経済システムの場合は「身体という限界」があります。人間は一度に一着しか服は着られないし、一日三食以上食べたら身体を壊すし、家を何軒所有しても、一度に居られる場所は一つだけです。そういう「身体という限界」が資本主義の暴走を抑制していた。

でも、今の資本主義はもうだいぶ前に「身体という限界」を超えて、人間を置き去りにして、「貨幣で貨幣を買う」という円環的なシステムになっています。衣食住に必要なものを生産し、消費するのではなく、金で株券を買い、債券を買い、仮想通貨を買い、不動産を買い、石油を買い、レアメタルを買っている。そこで売り買いされているものは生身の人間が必要としているものではありません。どれも貨幣の代替品です。貨幣で貨幣を買うシステムですから、原理的には限界がありません。そのシステムをうまく利用することのできた一部の人間だけが桁違いな巨富を得て、労働力を売っている労働者はひたすら貧しくなっている。

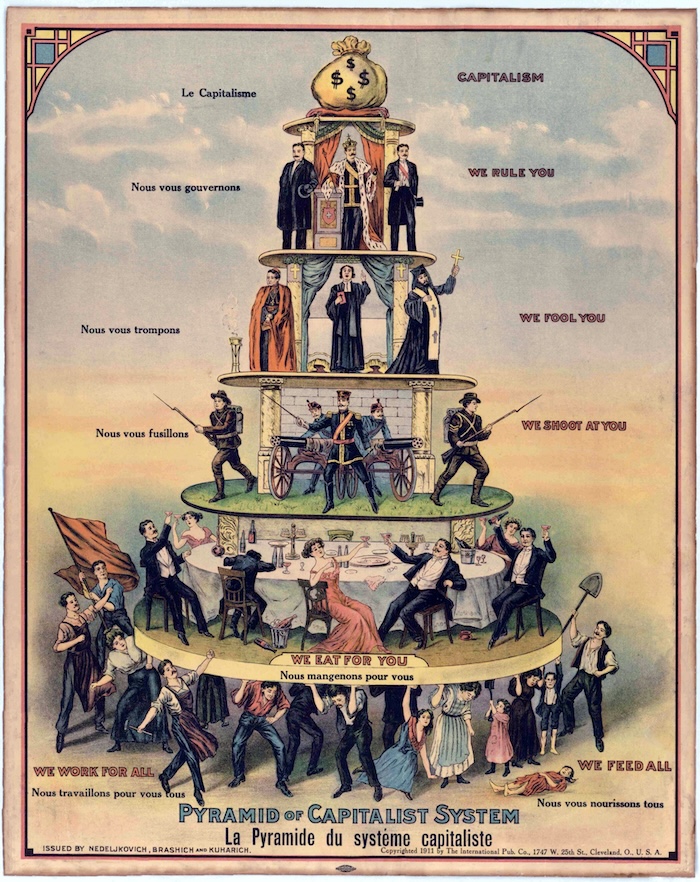

1911年、世界産業労働組合(IWW)が制作した風刺ポスター「資本主義のピラミッド」。最下層の労働者がすべての階層を支える搾取の構造を描き出している。

その結果、この現実に対する反動として、「システムに抗う人間」に対するあこがれが生まれてきます。それが「生命力に溢れたリーダーを選びたい」という政治的欲求となって現象する。

今、世界のどこを見ても、人気のある政治家というのは「動物的な生命力にあふれている」人間です。脂ぎってギラギラして、頑健で、タフで、男性的な精力をむき出しにしたタイプが「システムに抗う人間」として有権者の期待を担うことになる。逆に知的に抑制的で、道義性やマナーやディセンシーに気遣う政治家は、単に「弱々しい」というだけでなく、動物的な生命力の発動を抑圧するシステムの「加担者」のように見えてくる。知的であるとか倫理的であるというのは「動物的生命力を抑え込んで、制度に屈服した不自由な生き方を選んでいる」ということと解釈されている。

「知性や道義性は自分たちを抑圧するシステムの一部である」という考え方が今世界を覆っている支配的なイデオロギーになった。ですから、それをまっこうから否定する政治家が求められている。

アメリカにおけるジョー・バイデン対ドナルド・トランプの構図は典型的でした。トランプは嘘ばかり言っているものの弁舌さわやかで、顔はツヤツヤしている。対するバイデンは嘘はつかないけれど、声も小さく、弱々しい。フランスのマリーヌ・ル・ペンやイタリアのジョルジャ・メローニのように、女性であっても健康的でタフな政治家は民心を集めているので、これはジェンダーとは関係がありません。

要するに、政策の適否よりも「弱々しいか、精力的に見えるか」が政治家の選択において先行する。そうした空気が、いま世界中に広がっている。

フランスの極右政治家マリーヌ・ル・ペンは、「フランス第一」「EU懐疑主義」「反移民・ナショナリズム」の立場を鮮明にし支持を集め、2022年大統領選の決選投票では41.45%を獲得。極右政党候補として過去最高の得票率を記録し、大きな注目を集めた。

© NdFrayssinet

平和への条件は、次の社会像を描くこと

──今の世界情勢には、まるで戦争前夜のような緊張感が広がっています。この先、そこから抜け出せる可能性はあるのでしょうか。

この資本主義の「次の局面」に抜け出さない限り、この構図はつづくと思います。ロシア・ウクライナ戦争やガザ虐殺からも明らかなように、国際法や国際的な道義を意に介しない「タフで、強欲な国家」だけが欲望を満たし、抑制的で、倫理的にふるまおうとする国家はその権益を削られてゆく。国際社会の秩序はいま滅びつつあります。

欧米がとくにガザ虐殺に対して決然とした態度をとることができないのは、戦争が資本主義にとって最大のビジネスチャンスだからです。つねに「中強度の戦争」が世界のどこかでつづいている状態が兵器産業にとっては理想的な環境です。そして、欧米諸国政府の外交はそれぞれの国の兵器産業の意向を強く反映しています。

兵器は資本主義にとって理想の商品です。ふつうは市場に商品が過剰に投入されると、供給が需要を上回り、市場が飽和するはずです。でも、兵器は違う。兵器の主務が「他の兵器を破壊すること」だからです。兵器は市場に投入されればされるほど需要が増えるという例外的な商品なのです。戦争がつづく限り、兵器に対する需要は際限なく膨れ上がる。

落ち目の日本資本主義も戦争をビジネスにすることで生き延びようとしている。すでにトヨタのランドクルーザーはアフリカや中東で軍用車として大量に使われています。武器輸出で生き延びたいというのが日本の製造業の本音です。だから、憲法9条2項を廃止して「戦争ができる国」にしようとする改憲運動や、軍事研究に反対する日本学術会議を御用機関に改組する政策が進められている。

日本の軍事大国化を正当化する議論が、安全保障上は破綻しているにもかかわらず多くの人に支持されているのは、それが「金になる」と信じられているからです。

──戦争と資本主義には、もともと強い親和性があるということなんですね。

戦争は人間が始めるものですけれども、戦争を要請するファクターの一つは資本主義経済システムからの要請です。政治家たちは自分が状況をコントロールしていると思っているかもしれませんが、実際は資本主義というシステムの「パペット」に過ぎません。彼らをコントロールしているのは、資本主義という非人称的なシステムです。システムに抗う人間の「生命力」を表象しているように見える政治家も、実は資本主義システムの走狗(そうく)に過ぎません。

今の世界の国内的な政治的対立は外見的には「右派対左派」というふうに見えていますが、実際には「戦争をすることで延命を図るシステム」と「戦争で消費される人間」の間の対立なのだと思います。

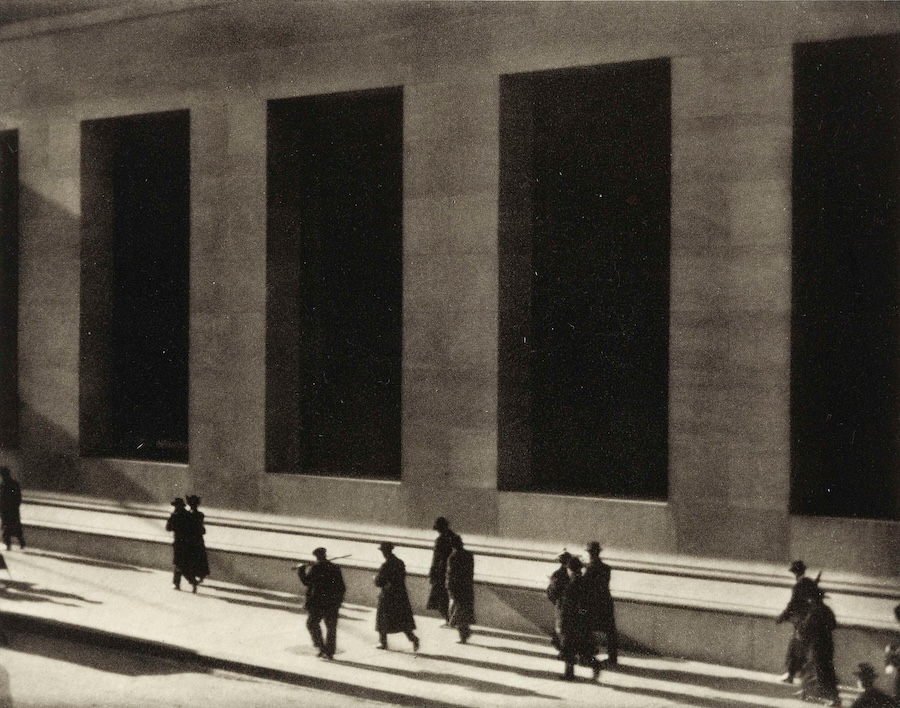

ポール・ストランド《ウォール街》(1915)

朝のラッシュに歩く人びとの影と、J.P.モルガン本社ビルの重厚な壁面が交差する。都市の力と個人の匿名性を鋭く切り取った、20世紀初頭アメリカを象徴する一枚。

© Paul Strand

“消極的平和”から“積極的平和”へ

──戦後80年を歩みを経た今、私たちはこの平和を守りつづけられるのでしょうか。今後の見通しについて、先生のお考えをお聞かせください。

日本はしばらくは「戦争ができない国」のままでいると思いますし、僕はそれでいいと思います。理由は簡単です。アメリカが全面的な米中戦争を望んでいないからです。

今、通常兵器での軍事力ではもうアメリカは中国に勝てないというシミュレーションの結果が出ています。人民解放軍は兵士の数では圧倒的ですし、東シナ海に動員できる戦闘機数も艦船数もアメリカに勝っている。ロシア、北朝鮮が中国に加わればアメリカの劣位はさらにシリアスなものになる。何よりAI軍拡技術において、アメリカは中国にアドバンテージを握られています。

アメリカの軍幹部が「今中国と戦争すれば中国に敗ける」と認めたのは2017年です。民間のシンクタンクも同時期に同じシミュレーション結果を発表しています。ですから、アメリカはAI軍拡で中国を抜き去るまで時間を稼ぎたい。それまでは中国との戦争は始められない。もちろん核戦争になれば最終的にはアメリカが勝つでしょう。でも、中国を無人の荒野にする代償にニューヨークやシカゴやロサンゼルスが消滅する。それだけのリスクを覚悟してもなおアメリカは中国と戦争するか。

何よりアメリカの軍事力が日ごとに低下して、「もう中国と戦えない」状態になりつつあります。トランプ政権下では軍のテクノクラートが次々と解雇され、離職し、CIAも情報収集能力を失いつつあります。加えて大学を管理下に置こうとしたせいで、学術的発信力イノベーションの源泉を失うことになりました。先端科学分野の研究者はこれから続々とヨーロッパやアジアの大学や研究所に移動してしまうでしょう。

この軍事的劣勢のなかでなお、中国の西太平洋進出を阻止するためにアメリカにできることは限られています。それは日本と韓国を対中国戦争の前面に立たせ、自らはグアムまで引いて後方支援に回ることです。それがアメリカにとってはベストです。中国は抑えられるが、アメリカには実害が出ない。台湾有事ごとき些事のためにアメリカ人が死ぬことはないというのがアメリカ世論の大半です。

ただ、アメリカが在日・在韓の米軍基地を撤収してしまえば、日韓に軍事的なイニシアティブが委ねられます。アメリカが「お前たち、中国と戦え」と言っても、日本と韓国が腰を上げなければ戦争は始まらない。韓国は民主主義が成熟していますから、台湾有事についても外交的解決をまず図ろうとするでしょうし、北朝鮮への備えがありますから、とても台湾に兵力を出す余力はない。韓国軍が動かなければ、日本の自衛隊も動きようがありません。

それに日本の場合はその前に改憲をしなければならない。ただ、改憲機運が高まるのは、台湾がすでに軍事占領されて、中国に併合されたという事実が示され、「次は日本だ」という国民的な不安が嵩じた場合です。それ以前にただ政府とメディアが「台湾有事が近い」と不安を煽っている段階では、改憲はむしろ中国を「仮想敵国」とみなすサインであり、戦争に巻き込まれるリスクを高めるだけですから、圧倒的多数の国民が改憲になだれ込むとは考えにくい。

自衛隊の現状を見ても、とても中国相手に戦争できるような組織とは言えません。兵器はアメリカから山ほど買っていますけれども、それを操作するための人員が絶対的に足りない。組織の腐敗や不祥事も相次いでいます。問題は、警察や学校に比べて、内部告発が少ないことです。内部告発は「われわれの組織は健全なものでなければらない」という使命感をもつ人が発するものです。それが欠けている。これはかなり危機的な徴候だと思います。

日本は戦争を望まないという以前に、そもそも戦争をできる環境にありません。そうした意味での「消極的な平和」が今後もしばらくはつづくと思います。

──日本が一歩進んで、積極的に平和を築く方向へ転換する可能性はあるのでしょうか。

今の日本は、アメリカの設定した枠組みのなかでしか動けません。日本が戦争をするのはホワイトハウスの許諾があり、その指揮下においてのみです。アメリカの属国として80年を過ごし、政治家もまた「日米同盟基軸」を唯一の指針に判断し、行動してきた。自民党だけでなく野党の政治家たちも「ホワイトハウスの承認がなければ長期政権は維持できない」と信じている。ですから、野党の代表選においてさえ「政権交代してもアメリカの利権には手をつけません」という「政権交代しても大丈夫」というサインを、必死になってホワイトハウスに向けて発信している。

日本が真の平和国家になるためには、国家主権を奪還するしかありません。まず独立国になる。そのためには日米安保条約や地位協定をどうするのかを根本的に考える必要があります。とりあえず、在日米軍基地は撤退してもらう。そして、中国、ロシア、北朝鮮に対して、平和共存をめざし、決して軍事的な威嚇をする意思がないとはっきりと告げる。

何よりもまず、アメリカからの独立を果たす。平和国家をめざすのはその次です。

安倍晋三首相夫妻をホワイトハウスで迎えるトランプ米大統領夫妻(2019)。

© The White House from Washington, DC

1990年代以後、日本の成長は止まったままです。この「失われた30年」の最大の原因は、「誤った組織論」を採用したことにあると僕は考えています。1960〜70年代に日本を「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言わしめた企業の組織や文化は、今とはまったく違うものでした。しかし、1990年代の途中から、それまでの終身雇用・年功序列に代表される企業組織は「時代遅れ」のものとして廃棄され、企業はトップダウンでなければならない、社員は能力主義・成果主義によってきびしく査定され、今より高い雇用条件が示されたらすぐに転職するのがデフォルトだという話になった。

とくに、すべての組織はトップダウンであるべきだという組織論が「失われた30年」の主因だったと僕は思います。上からの指示に即座に全員が従い、一糸乱れず動くことが「良い組織」とされるようになった。

でも、組織マネジメントについて、戦後の日本人は成功体験なんか持っていません。逆です。高度成長期には、むしろ社員たちはみんな勝手に動いていた。会社が何を目指すのか、その社会的ミッションだけが明らかであれば、社員は管理せずに好き勝手に工夫させた方が生産性は上がる。自由な雇用環境からしかイノベーションは生まれない。そして、そのようにして高度成長が成し遂げられた。その頃の経営者たちは、本田宗一郎にしても井深大にしても、創造は管理できるものではないということを熟知していました。

現実の日本の組織は、過大なリソースを「管理と評価」に投じています。でも成員にSやAといった格付けをしても、そんなことで価値あるものは一つも生まれない。

今の若い人たちは子どもの頃から、査定され、格付けされ、それに基づく資源の傾斜配分に慣れきっている。幼少期から、「上の言うことに黙って従う」イエスマンシップと、ブルシットジョブを文句を言わずに黙ってこなす「無意味耐性」が評価されるということに慣れきっている。そんな子どもたちがイノベーターになれるはずがありません。

若者よ、戦え

「失われた30年」とは「失われた組織文化」なんです。どんな人にも豊かな潜在可能性がある。それをどう開花させるかこそが経営者の工夫のしどころなんですけれども、この30年間ひたすら「イエスマン」と「無意味耐性の強い人間」だけを育てつづけてきた。そんな組織から価値あるものが生まれるはずがない。

僕からのメッセージはいつも同じです。

「戦え。」それだけです。

若者は指示されることに慣れすぎていて、そもそも上からの指示に「これに何の意味があるんですか?」と問うことをしない。でも、「それに何の意味があるんですか?」と問うことはとてもたいせつなんです。一見無意味に見えるルールのなかには、実は深い人類学的叡智が潜んでいることもあるからです。それを教えてもらえたら、社会の仕組みについて一つだけ理解が深まる。逆に、仕事を発令した人自身が「実はこの仕事の意味がわからない」と言うなら、「意味がなかった」ということがわかる。そんな仕事はやる必要はありません。

異議申し立てをすることを止めないでください。僕から言いたいのは、とにかくそのことです。

新潟県長岡市の長岡祭りでは、空襲が始まった午後10時30分にあわせて白一色の尺玉が3発打ち上げられ、慰霊と再生を願う鐘の音が街に響く。

© 公益社団法人 新潟県観光協会

Profile

内田樹・うちだたつる

1950年東京都生まれ。思想家、武道家。神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院博士課程中退。専門は20世紀フランス哲学・文学、武道論、教育論、映画論など。主著に『ためらいの倫理学』(角川文庫)、『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫)、『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書)、『街場の天皇論』(東洋経済新報社)など。近著に『日本型コミューン主義の擁護と顕彰―権藤成卿の人と思想』(ケイアンドケイプレス)、『知性について』(光文社)など。第六回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年新書大賞(『日本辺境論』)、第三回伊丹十三賞を受賞。

1950年東京都生まれ。思想家、武道家。神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院博士課程中退。専門は20世紀フランス哲学・文学、武道論、教育論、映画論など。主著に『ためらいの倫理学』(角川文庫)、『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫)、『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書)、『街場の天皇論』(東洋経済新報社)など。近著に『日本型コミューン主義の擁護と顕彰―権藤成卿の人と思想』(ケイアンドケイプレス)、『知性について』(光文社)など。第六回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年新書大賞(『日本辺境論』)、第三回伊丹十三賞を受賞。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)