ベトナム社会主義共和国

建国年|1976年

面積|329,241km²(日本の約90%)

人口|約9762万人(2020年、越統計総局)

通貨|ドン(1万ドン≒60円、2025年)

宗教|無宗教、仏教、カトリック、カオダイ教など

言語|ベトナム語(キン族の母語)

文字|アルファベットを使用

「こんにちは=Xin Chào(シンチャオ)」

「さようなら=Chào(チャオ)」

「ありがとう=Cảm Ơn(カムオン)」

「おいしい=Ngon quá(ンゴーンクワー)」

インドシナ半島の東岸に、弧を描くようにのびるベトナム。アオザイ、フォー、社会主義といった旧来のイメージもあるけれど、海辺のリゾートやコーヒー栽培といった新しいイメージもあったりと、実際のところどんな国なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

今回はそんなベトナムのアウトラインを、5つのキーワードから見ていきます。

Text:TRANSIT

【基本情報】

建国年|1976年

面積|329,241km²(日本の約90%)

人口|約9762万人(2020年、越統計総局)

通貨|ドン(1万ドン≒60円、2025年)

宗教|無宗教、仏教、カトリック、カオダイ教など

言語|ベトナム語(キン族の母語)

文字|アルファベットを使用

「こんにちは=Xin Chào(シンチャオ)」

「さようなら=Chào(チャオ)」

「ありがとう=Cảm Ơn(カムオン)」

「おいしい=Ngon quá(ンゴーンクワー)」

Keyword 1/2つの大都市ハノイとホーチミン

ベトナムは国土が縦に長いゆえに、歴史も気候も文化も、北部と南部で大きく異なる。

北部にある首都・ハノイと、南部に位置する経済都市・ホーチミン。どちらも国を代表する都市ではあるが、それぞれの違いを理解して、旅をいっそう奥深いものにしたい。

illustration=Midori Kusano

1000年近くに及ぶ王朝の歴史をもつハノイ。中国やフランスの影響を受けた建築物や、街に並ぶ商店、行き交う市民の生活の様子からは、古きよき時代のベトナムを感じることができる。

王朝の歴史を感じられるスポットといえば、2010年に世界遺産にも登録されたタンロン遺跡。 1802年に都がフエに遷るまで約800年間栄えた王朝の城跡などがある。植民地時代にはフランス軍の、ベトナム戦争時にはベトナム軍の司令部としても利用された、ベトナムの歴史を象徴するような場所だ。

ベトナム随一の絶景ハロン湾へも、ハノイから日帰りで行くことができる(車で片道3時間半ほど)。

エメラルドグリーンの海に浮かぶ、大小3000もの奇岩や島の数々。ツアーに参加して、水墨画のような幻想的な風景のなかを小舟でクルーズできる。

ベトナムで最多の人口を誇る経済の中心地ホーチミンは、エネルギッシュで都会的な街。街中にはフランス植民地時代のコロニアル建築が残っており、「プチパリ」という名称でも呼ばれる。ハノイに比べてヨーロッパ由来の要素が強く、東西の文化がミックスした雰囲気が特徴だ。

赤いレンガの外壁と、鉄製の2本の尖塔がトレードマークのサイゴン大教会を見れば、フランスの影響を感じることができる。19世紀末の植民地時代に建てられたネオ・ゴシック様式のカトリック教会で、ホーチミンを象徴する歴史的建造物の一つ。

都会だけでなく自然も楽しみたいなら、ホーチミンから片道2時間でいけるメコン川クルーズが人気。小さな手漕ぎボートでジャングルの水路をめぐるという、日本では味わえないスリリングな体験を楽しむことができる。川とともに生活している地元の人たちの暮らしを垣間見ることができるため、現地の生活に触れたい人はぜひ立ち寄ってほしい。

Keyword 2/中国×フランスの異国情緒

© Terence

中国に約1000年、フランスから約100年。長い間、彼の国々の統治を受けてきたベトナム。それぞれが与えた影響が、固有の文化をつくりだした。

ベトナムの代名詞ともいえるアオザイも、実はフランスの影響を受けている。前後に長い布を下げたような形が特徴的なアオザイ(「長い衣」の意)。その片鱗が見られるのは17世紀頃からで、当時は4枚の前垂れがついた上衣だった。現代のアオザイデザインが誕生したのは1934年。フランスの影響を受けたハノイの画家が立ち上げたブランドが始まりだった。

© Phạm Đình Hổ

外国の影響は言語にも表れている。声調記号や母音記号をつけたアルファベット文字を使うベトナム語だが、それは19世紀末からはじまるフランス統治以降のこと。

それ以前は10世紀頃から中国の影響を受けて漢字が使われており、漢字起源のベトナム固有文字「チュノム」があった。その名残で、漢字を音読みした単語がベトナム語の約7割も占めるほど。「注意=Chú ý(チューイー)」「感動=Cảm động(カムドン)」といった言葉など、中国語を感じさせるものも多い。今は寺院などに書かれた漢字を読めないベトナム人も多い。

また、オトー(車)、ビドン(水筒)など、そのままフランス語が残されたものもある。

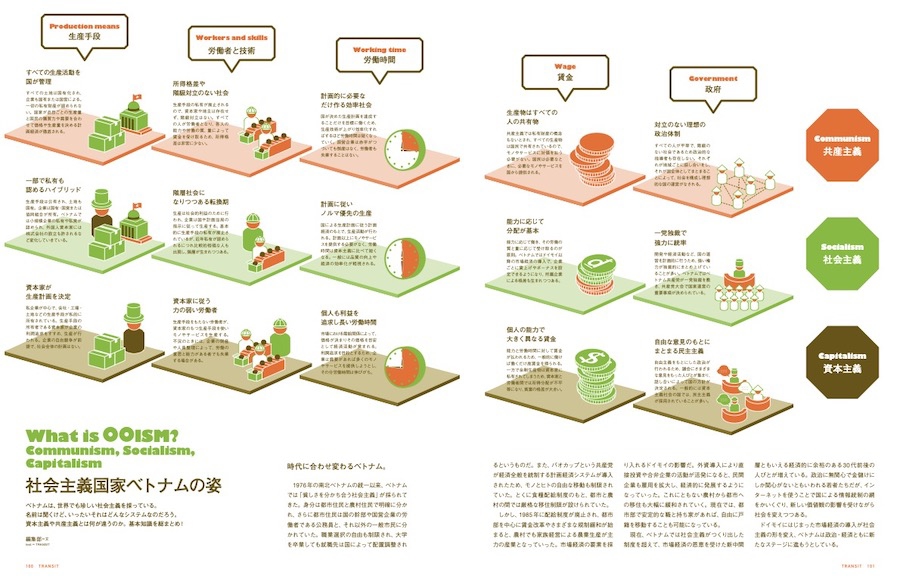

Keyword 3/東南アジアの社会主義国

1976年の南北ベトナムの統一以来、ベトナムでは「貧しさを分かち合う社会主義」が採られてきた。身分は都市住民と農村住民で明確に分かれ、都市住民のなかでも公務員とそれ以外で分けられる(就職先も国によって配置調整される)。また、モノとヒトの自由な移動も制限され、都市と農村の間では厳格な移住制限が設けられていた。

© joxeankoret

しかし、1986年に導入されたドイモイ政策によって市場経済を採り入れると、民間企業も雇用を拡大し、経済的に発展するようになっていった。これにともない農村から都市への移住も大幅に緩和されていく。現在では、都市部で安定的な職と持ち家があれば、自由に戸籍を移動することも可能になっている。

現在、ベトナムでは社会主義がつくり出した制度を超えて、市場経済の恩恵を受けた新中間層ともいえる経済的に余裕のある30代前後の人びとが増えている。政治に無関心で金儲けにしか関心がないともいわれる若者たちだが、インターネットを使うことで国による情報統制の網をかいくぐり、新しい価値観の影響を受けながら社会を変えつつある。ドイモイにはじまった市場経済の導入が社会主義の形を変え、ベトナムは政治・経済ともに新たなステージに進もうとしている。

Keyword 4/ノスタルジックなリゾート

© Raita Futo

南北に長く延びるベトナムのちょうど 真ん中あたりに位置する海沿いの都市・ダナン。近年はビーチリゾートとして世界中から注目を集めるようになった。街の東側には美しいビーチがあり、それに沿って高級ホテルが次々と建設されている。

一方で、市街地の中を流れるハン川の西側には、マーケットや屋台などが並ぶベトナムらしい風景が残る。リゾートもローカルライフもどちらも楽しめるのが、この小さな街の大きな魅力だ。

ダナンのハン川に架かる巨大な「ドラゴン・ブリッジ」は、龍をモチーフにしたフォルムで圧倒的な存在感を放つ。毎週土・日曜の21時に開催される龍が火や水を噴くショーは必見だ。

© jonathan rotondo-mccord

瓦屋根の木造建築群が立ち並ぶホイアンまでは、ダナン市内中心部から車で30分。国際交易で栄え、中国人街もつくられた港町だったが、ノスタルジックな街並みが今は世界中から旅行者を集めている。毎月旧暦14日、幻想的なランタン祭りが行われるため、できればそのタイミングに合わせて訪れたい。

Keyword 5/ヘルシーで飽きのこないベトナム料理

炒める、蒸す、煮るといった料理法や、 麺や豆腐、米など多くの食材が中国から伝わり、ベトナム料理の味を決める調味料ヌックマムも中国由来の魚醬。一方、フランス統治時代にフランス人が持ち込んだコーヒーやパンはベトナム流にアレンジされてきた。東西どちらの文化も貪欲に吸収し、見事に自分たちのものにしてしまったのがベトナム料理だ。

© Akiko Baba

米粉の麺フォー(Pho)は、「ベトナムの朝はフォーではじまる」といわれるほど朝食に欠かせないメニュー。鶏骨や牛骨で出汁を取った透明感のあるスープと、蒸し鶏(ガー)や薄切り牛肉(ボー)などの具材が定番だ。 別皿に盛られたコリアンダーやライム、ヌックマムなどをお好みで入れていただくと、さわやかな風味が口に広がる。北部のほうが美味しいといわれるのは中国に隣接する地理的関係だけでなく、稲作が盛んで米文化が発達しているエリアだからとも。

© Lucas Richarz

フランスの影響が色濃く、パンが美味しい南部のホーチミンではバインミー(Bánh mì)を食したい。切り込みを入れた軽い食感のフランスパンに、レバーパテ、なます、ハーブ、肉などを挟んだ、フランスとベトナムの食文化の融合ともいえるサンドイッチだ。移動販売で売られることが多く、店によって具材のバリエーションがある。

フランス人が統治時代にはじめたコーヒー栽培は、今や世界で第2位の輸出量になった。ベトナムコーヒーといえばコンデンスミルクを入れるスタイルが定番だが、それは昔は冷蔵庫が普及しておらず、保存可能なコンデンスミルクがコーヒーに使われたためといわれている。

ベトナムについての知識が深まった後は、ぜひ現地の滞在をお楽しみください。