月刊TRANSIT/辺境・秘境でキャンプしよう

What’s キャンプ?

言葉と歴史からみたキャンプ。

軍事とも意外な関係が…!

TRAVEL&THINK EARTH

2025.05.15

5 min read

「キャンプ」といったら、まずアウトドアシーンを思い浮かべるかもしれないけれど、軍隊や難民や野球チームが集まっている場所もキャンプと呼ばれている。いったいキャンプってなんなんだ? 語源、歴史まで駆け足で解説!

Text:TRANSIT

Index

5 min read

言葉からみた、「キャンプ」ってなんだ?

日本語で「キャンプ」と聞いて思い浮かべる図といったら、自然の中でテントを張って、火を起こして、ご飯をつくって、寝泊まりする、アウトドアのアレではないだろうか。けれど、欧米圏では所謂キャンプだけではない語感が含まれている。

簡単に、「camp」を使った英単語の事例をみてみよう。

refugee camp/(戦争や災害などの)難民キャンプ

concentration camp/強制収容所

prisoner-of-war camp/捕虜収容所

boot camp/軍、エクササイズ、学習などの特訓プログラムやその施設

camp meeting/野外で行われる宗教的・伝統的な集会

the conservative camp/保守派の陣営

などなど、いろんな意味で使われている。

「camp(キャンプ)」という言葉は、もともとフランス語の単語。英語でも同じつづりだ。英和辞典で調べると、名詞では「野営」「テント生活」「軍隊生活」「団体・陣営」「収容所」、動詞では「キャンプをする」「野営をする」といった意味がある。ちなみに形容詞として「大げさな」「派手な」「わざとらしい」といった意味もあるけれど、こうした意味が加わったのは、フランス語の「se camper(=堂々と立つ、ポーズをとる)」からの派生といわれている。

さらに「camp」という単語の歴史を遡ってみると、ラテン語の「campus(カンプス)」にたどりつく。平野や広場や野原のような「平らな場所」「開けた場所」といった意味があって、古代ローマでは「兵士が集まる場所」「野営地」「戦場」を指していた。たとえば「campus」に由来する「campaign(キャンペーン)」にも、「軍事作戦」といった意味がある。

ここまでみてきたように、欧米圏の「camp」には、軍事要素が多分に含まれている。ちなみにギアの観点からみても、軍用品からキャンプ・アウトドア用品になったものも多い。たとえば、リュックサック、コンパス、アルコールランプ、ドームテント、折りたたみナイフ、フリーズドライ食品……なども、もともと軍用品だったものを大衆化して使いやすくしたもの。キャンプもミリタリーも、目的は野外活動。道具には携帯性、合理性が求められ、軽量、多機能、簡易、頑丈であることが大事。

ミリタリーとキャンプは近い存在、なのかもしれない。

歴史からみた、「キャンプ」ってなんだ?

人はいつからキャンプをするようになったのだろう?

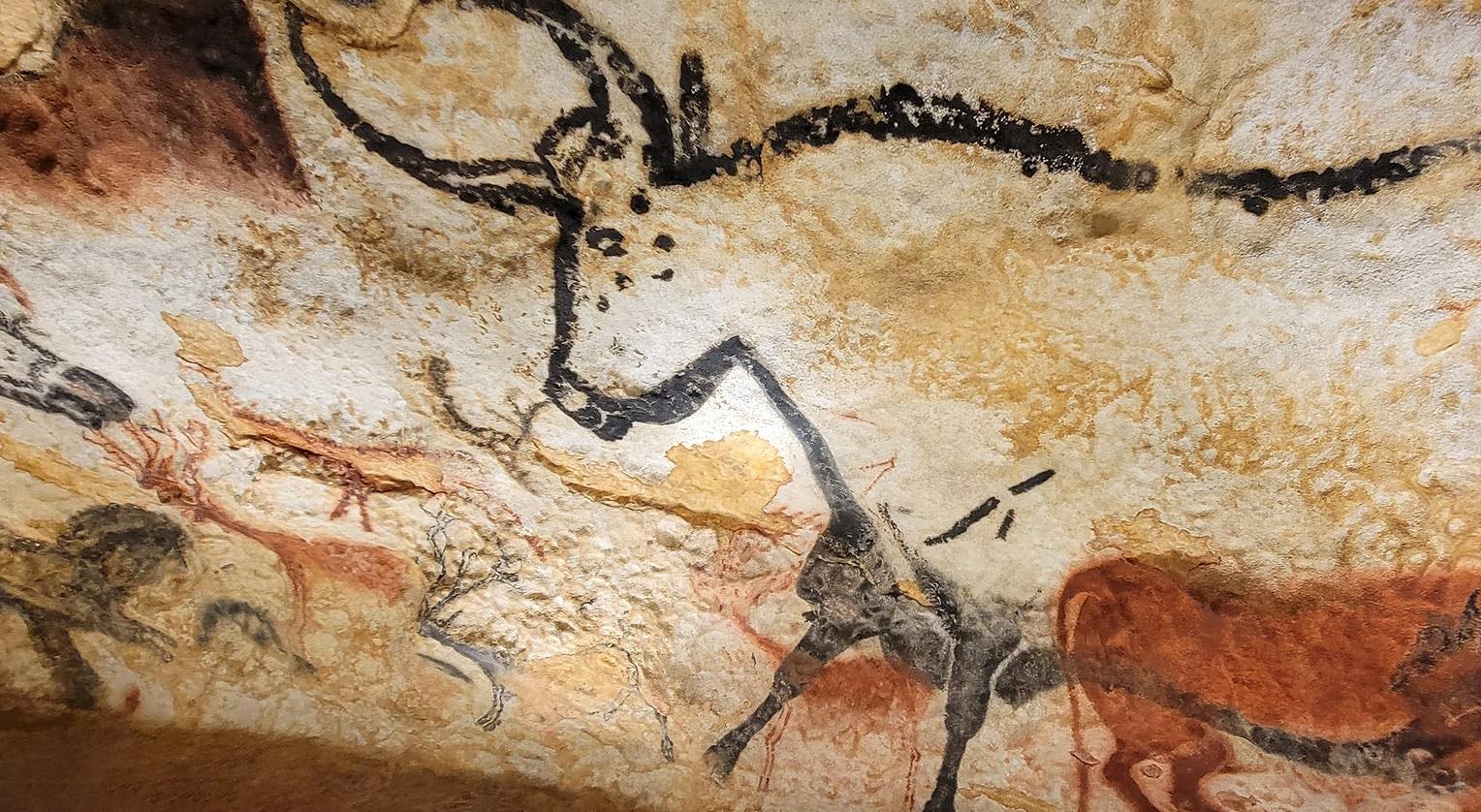

「野営」「テント生活」という点から考えると、それこそ人類はひとところに住居を建てて定住する暮らしよりも、まず先に野外に寝泊まりしていたのだから、キャンプは原初の生活様式だといってもいいかもしれない。古代から現代までの歴史をみていこう。

⛺️古代/約200万年前〜

雨風、寒さを凌げ! 野宿とテント生活

© MisterStock

約200万年前〜1万年前までは、洞窟や岩陰といった自然の地形を利用して、雨風や寒さや猛獣の脅威をしのいで、野営をしていたといわれている。

また世界各地に“人類最古の家”とされるものがあるけれど、そのひとつの形態に「テント」がある。たとえば約1.5万年前のウクライナでは、マンモスの骨や皮でつくった円形のテントのような小屋に暮らしていたとされている。同時期の中央アジアやシベリアでも、動物の骨と皮を使ったテントで暮らしていたとされていて、現在でもモンゴルなどで移動生活をしている人たちは、ゲル、ユルト、ユイなどと呼ばれる機能的なドーム型テントに暮らしている。また北アメリカの先住民のなかには、約1万年前から現在でもバッファローの皮や木を使った移動式住居ティピに暮らしている人もいる。

⛺️近代/19世紀後半〜

自然に還ろう! 冒険・探検・レジャー・教育でキャンピング

© Sunti

古代人からしたら、「家をもてる時代になぜキャンプするの?」と思うかもしれない。それでも人は自然回帰したくなるもの。軍事、狩猟、移動のための野営は、古代から現代でも欠かせないけれど、19世紀後半のイギリスやアメリカで、キャンプブームがやってくる。

とくに大きな流れをつくったのが、教育×キャンプの出会い。

アメリカで「キャンプの父」と呼ばれているのが、フレデリック・W・ガン。もともと教師だったフレデリックは、1851年に青少年たちを自然に連れ出して、健康、自立、集団生活を重視した「サマーキャンプ」を実施する。イギリスにも「キャンプの父」がいる。トマス・ハニングスと呼ばれる人物で、1908年に世界初のキャンプ指南書『The Camper’s Handbook』を出版。近代的なキャンプの方法を広めた。同時期に、イギリスの軍人だったロバート・ベーデン=パウエル卿が子ども向けに野営地の作り方、料理、救急法を教える野外活動をしたり、そのテクニックをまとめた『Scouting for Boys』という本を出版して、世界中にボーイスカウト運動が広まる。1895年のドイツでは、野外教育をするワンダーフォーゲル(渡り鳥)運動もスタートした。

ほかにも、1872年にアメリカで世界初の国立公園「イエローストーン国立公園」が誕生したことをきっかけに、国立公園をつくって自然を保護しつつ人も自然を活用しようとする「ナショナルパーク運動」がアウトドアブームを後押し。カナダ、イギリス、日本を含め世界各地に国立公園ができていき、キャンプ、ハイキング、登山人口がぐっと増えた。

⛺️現代/20世紀〜

キャンプも多様性! オートキャンプも、グランピングも、ソロキャンも

© A. Emson

学校の林間学校で飯盒炊飯したり、キャンプファイヤーをしたり、誰しもキャンプは通過儀礼のごとく一度は通る道になりつつある。そんな普及化したキャンプの先にあるのが、多様なキャンプの在り方。

オートキャンプ場に行けば、車をキャンプサイトに横づけし、キャンプ道具を下ろして身軽にキャンプを楽しめる。さらにキャンピングカーがあれば、ベッド、キッチン機能もついて、どこでも寝泊まりできる。

キャンプ施設の充実度でいったら、グラマラス+キャンピングな「グランピング」へ行けば、自分でテントを張らずに、ベッド、冷蔵庫、トイレ、シャワー、Wi-Fi、電源、さらには料理人まで付いてくるテントに泊まることだってできる(もはやホテル!)。

それにキャンプというと、友人や家族で何人かで行くようなイメージもあるけれど、ひとりで気軽にキャンプを楽しむソロキャンも増えてきている。狩猟、登山といった野営シーンを考えたら、そんな個人キャンプも本来のキャンプの姿でもあるかもしれない。

自然のなかで生き抜くため、ときには戦いのため、心身ともに健康に生きるため、自然に癒やされるため……人はキャンプしてきた。これからどれだけ時代がめぐってキャンプのスタイルが変わったとしても、キャンプは永遠、なのかもしれない!

Keywords

SEE ALSO関連記事

-

5 min read

連載|What's 台湾有事?

台湾有事は起こらない? 中国、台湾、アメリカの関係を5分で解説-

台湾

LEARN & READ

2025.11.21

-

-

3 min read

連載|What's バングラデシュ?

3分でわかる! 旅の前に知りたい

バングラデシュの基礎情報-

バングラデシュ

LEARN

2025.11.19

-

-

60 min read

月刊TRANSIT/80年目の平和への旅

-

日本

-

ポーランド

-

ドイツ

LEARN & WATCH & READ

2025.08.15

-

-

10 min read

#タイを暮らすように旅したい!

チェンマイでしたい10のこと/暮らし息づく古都さんぽ。お寺、コーヒー、アートギャラリー…more!-

タイ

TRAVEL & EAT & WATCH

2025.08.04

-

TRaNSIT STORE 購入する?

Yayoi Arimoto

NEWSLETTERS 編集後記やイベント情報を定期的にお届け!

COUNTRIES

View All

CATEGORIES

View All

Kasane Nogawa

ABOUT US

TRANSITとは?

TRANSITは、雑誌とwebをとおして、

地球上に散らばる

美しいモノ・コト・ヒトに出合える

トラベルカルチャーメディアです

MAGAZINES&BOOKS

Back Numbers

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)