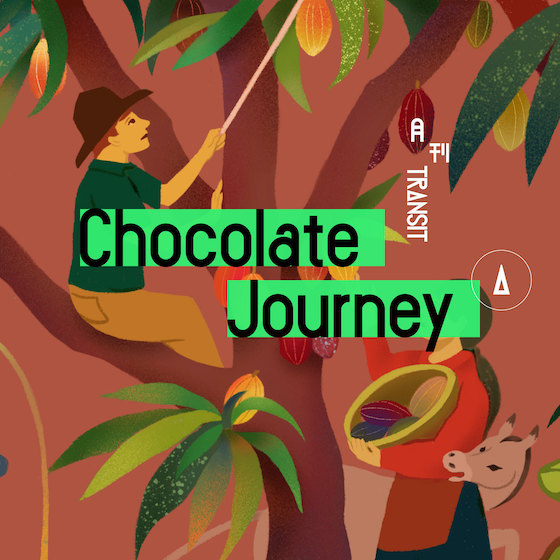

チョコレートといったら、どの国を思い出す? スイス、フランス、ベルギー、ガーナ……人によってさまざまあるかもしれない。中南米で生まれたカカオが欧州から世界に広がってきた軌跡を追いかけながら、カカオの生態や各国とチョコレートの意外な関係を探っていこう。

Text:Anna Hashimoto Illustration:Atsuya Yamazaki

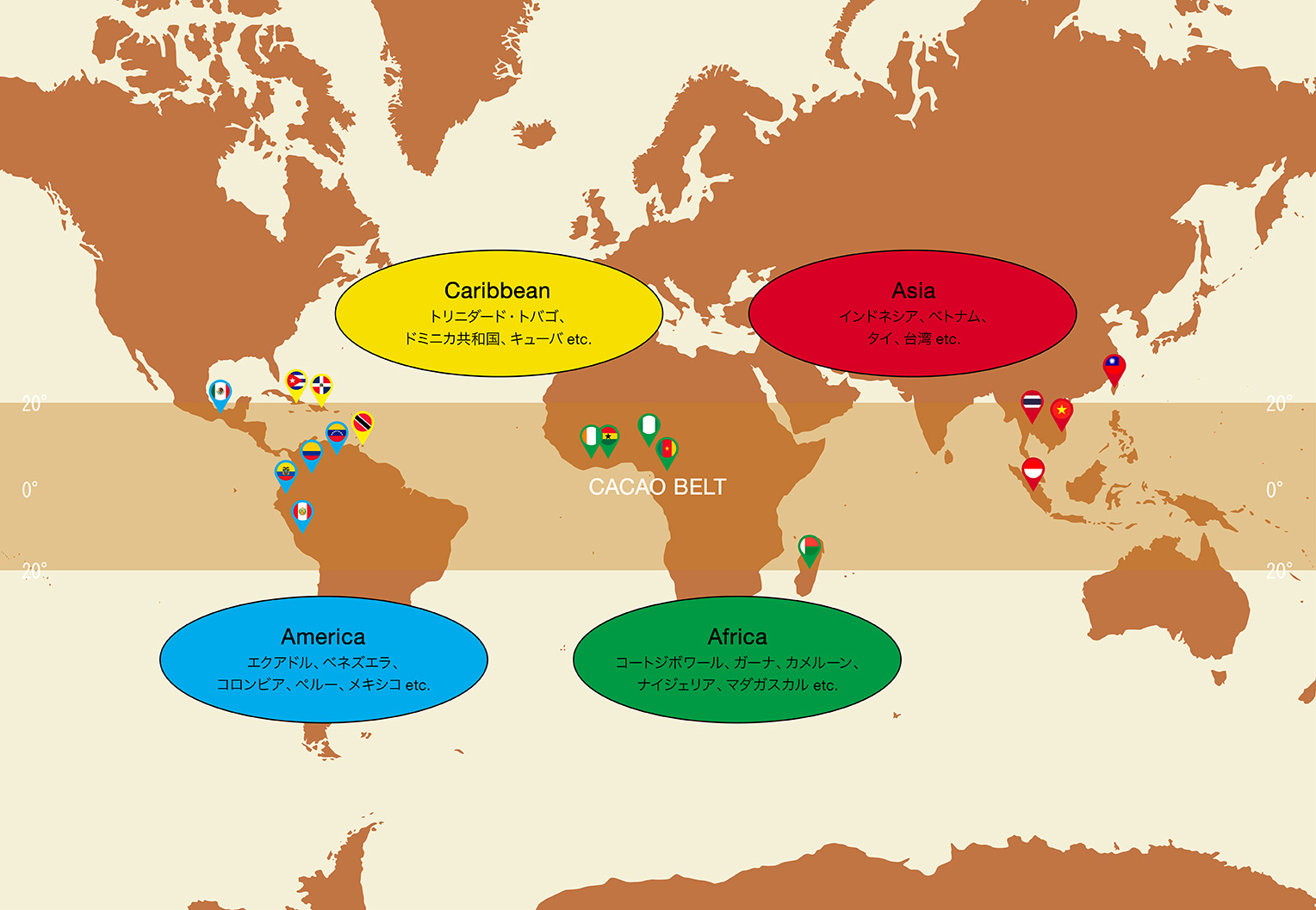

「カカオベルト」ってなんだ?

カカオの原産地はアマゾン川流域と中南米とされているが、現在は世界中で栽培されている。カカオが育つのに最適なのは、北緯20°から赤道を挟んで南緯20°以内。この地帯は「カカオベルト」とも呼ばれる。

カカオベルトのなかでもカカオが育つためには、年間の平均気温が21〜30℃で、年間の平均雨量が1,500〜2,000mm、湿度は80%前後、土壌は栄養豊かな弱酸性〜中性など、いくつかの条件が揃っている必要がある。そして周囲の生育環境も重要。カカオは日光に弱いので、背の高い林のなかに植えなくてはならないのだ。日本を含め、熱帯地帯以外でもカカオ栽培が試みられているが、自然に生育するのは、高温多湿で年間を通して気温が安定している赤道に近い場所になる。ちなみに、同じようにコーヒー豆の栽培エリアを指す「コーヒーベルト」という言葉があるが、コーヒーが育ちやすいのは北緯25°から南緯25°。カカオと近しいがコーヒーのほうが生育に適した範囲が広い。

カカオ生産地はどこ?

カカオの栽培条件がわかったところで、実際にカカオ生産で有名な国をみてみよう。エリア別で、アフリカ、アジア、北中南米、カリブの国々のそれぞれの特徴を掴んでいく。

🍫アフリカ

カカオと聞いてまず思い出されるのは、ガーナではないだろうか。というのも、日本で仕入れているカカオ豆はほぼガーナ産のものだからだ。ただ世界のカカオ豆生産量でみてみると、ガーナは長年世界2位。実は隣国コートジボワールが生産量では抜きん出ている。この西アフリカの2国が世界の生産量の約半分を占めていて、世界のカカオ生産量の約70%*はアフリカで生産されている。

🍫アジア

いま破竹の勢いでカカオの輸出量を伸ばしているのが、インドネシア。カカオ栽培が本格化したのは20世紀に入ってからと遅めだが、1万7000を超える島々、そしてその生物多様性を生かして、国中の島でカカオを栽培してチョコレートを製造。小規模農場がチョコレート産業を支えている。ほかにも、ベトナム、タイ、台湾、フィリピンなどでもカカオが栽培されていて、各国で国産の豆を使ったビーントゥバーブランドなども生まれてきている。

🍫北中南米

カカオ原産地の中南米は、生産量でみると少ないが、エクアドル、ベネズエラ、さらに北米のメキシコでは高級品種を栽培している。たとえば、生産量4位*のエクアドルの強みは、固有種「アリバ種」。果実や花のような繊細な香りをもつ高級品種で、この固有種のカカオ豆を使ったシングルオリジンチョコレートが国内外で製造されている。10位*のコロンビアでは、国をあげてカカオの生産に力を入れており、今後数年間でカカオ豆の収穫量を2倍にすることを目標に、政府主導の農場改革が行われている。コロンビアのカカオの特徴は、果実や花のような繊細な風味と微かなスパイスの香りが合わさったような風味がある。

🍫カリブ

気候条件の予測が難しいカリブ諸国でも、カカオの栽培、収穫、加工は盛んに行われている。9位*にランクインしたのがドミニカ共和国。ドミニカではカカオ農場の面積が、40年前と比べて約2倍に増加。欧米のチョコレートメーカーからの需要が高まり、投資が行われているからだ。多くのカカオがオーガニック、フェアトレードで栽培・取り引きされているのが特徴で、高い品質を誇るドミニカ産のカカオは、高値で取り引きされている。

気候や土壌、カカオの品種、小規模農家か大規模生産かーー。さまざまな条件が絡み合って栽培されるカカオは、国ごと、地域ごとに多彩な風味をもつチョコレートとなり、世界中で食されている。

*……2025年FAOSTATを参照

植民地とチョコレート

原産地の中南米からカカオが世界各地に広がったのは、ヨーロッパの国々が自国の植民地で栽培しようと、世界各地でカカオを植え始めたからだ。

16世紀には、スペイン人がカリブ海地域や中米の新しい地域へ持ち込んで栽培をはじめる。18世紀になると、イギリスがセイロン(現・スリランカ)やインドへ、オランダがインドネシアやマレーシアへ、19世紀には、ポルトガルがガーナ(1874年にはイギリスの植民地に)などアフリカ諸国へ、フランスはマダガスカルやベトナムへカカオを持ち込んで農業を行った。

ヨーロッパの国々はカカオを大量生産するため、植民地でプランテーションを開始。コーヒー、サトウキビ、綿など、いわゆる三角貿易で取り引きされたほかの品々と同じ。これらの農作業はアフリカ人の奴隷が行っていた。現在でも、その影響が拭い取られたとはいえず、カカオ栽培やチョコレート製造には、児童労働、貧困、過酷な労働、環境破壊など、さまざまな問題がある。フェアトレード商品として認定され市場に流通しているチョコレートは、わずか0.5%というデータもある。甘いチョコレートの裏には、苦い現実が隠れている。

チョコレートが現在のようにおいしく食べられるようになるまでには、長い道のりがあった。ヨーロッパの人びとがもつ食への飽くなき探究心によって、チョコレートは変化し、改良に改良が重ねられ、芸術品のように洗練されてきたといってもよいだろう。ここからは、各国がどのようにチョコレートに変革を起こしてきたのか見ていこう。

チョコレート × スペイン = 「苦い飲み物から、甘くておいしい飲み物に」

欧州で一番早くカカオに出合ったのがスペイン。アステカ帝国を征服したスペイン人のエルナン・コルテスが、1590年頃に自国にカカオ豆を持ち帰ったことから、欧州とチョコレートの歴史が始まる。当時、チョコレートはアステカでは飲み物として嗜まれていて、王や貴族だけが飲める神聖なものだった。しかし、この飲み物はヨーロッパの人びとの口には合わなかった。

*詳しくは「『実は〇〇』だった、チョコレート!」を参照。

はじめはメソアメリカふうに飲んでいたスペイン人も、温めたり、砂糖を入れたり、手に入りやすい中東産のコショウやシナモンなどのスパイスを加えたり、バラの花びらやオイル、麝香(じゃこう)といった香料を加えて異国情緒を表現したりするなど、自分たち好みに変えていった。

チョコレートは、当時のスペインの特産品。1615年にスペイン王女アンヌ・ドートリッシュとルイ13世が結婚する際、スペインからフランス王室への贈り物のなかにカカオもあったという。そうしてスペインから欧州各地にカカオカルチャーが広まっていった。

チョコレート × オランダ = 「ココアパウダーの誕生」

1828年、オランダの化学者カスパルス・バンホーテンが、カカオ豆を油脂分のカカオバターと、ココア(粉砕するとココアパウダーになる)とに分離する画期的な方法を考案。私たちにも馴染みのあるあの〈バンホーテン〉は、ココアパウダーの生みの親なのだ。その後、ココアにアルカリを加えることで水に溶けやすくする技術(ダッチプロセス)も発明。それまで、ざらざらしていて飲みにくく、油分が多くて消化が難しかったカカオ飲料を、飲みやすくした。

ちなみに、ココアパウダーの副産物であるカカオバターは、固形のチョコレートをつくる際に不可欠のもの。1847年に、イギリスのJ・S Fry&Sons社が世界初の食べるチョコレートを発明することにもつながった。

チョコレート × スイス = 「ミルクチョコレートの大発明」

1847年にチョコレートが固形になって約30年後、1875年にスイスでミルクチョコレートが誕生する。スイスのチョコレート職人ダニエル・ペーターは、カカオ、砂糖、粉ミルクを混ぜその液体を乾燥させて粉末にする方法を発見。さらに、その粉末にココアバターを添加してミルクチョコレートにした。(ペーターに濃縮ミルクを提供したのは、食品会社〈ネスレ〉の創業者アンリ・ネスレだった。)

ダニエルは元・ろうそく職人。スイスで初めてチョコレート工場をつくったフランソワ・ルイ・カイエの娘に恋をして、チョコレート職人になった。チョコレートもろうそくも、油脂が含まれていて似通った性質があり、ろうそくで培われた技術が応用されたのかもしれない。ミルクチョコレートは恋物語から生まれたともいえる。

ちなみにスイスチョコレートでお馴染みの〈リンツ〉創業者ロドルフ・リンツは、チョコレートの口当たりを滑らかにする「コンチェ」という機械を発明。ベルギーの老舗〈ノイハウス〉、アメリカの〈ハーシー〉の創業者はスイス系移民だったりも。

そしてチョコレート消費量でみると、世界1位なのがスイス。1年間に1人10kg以上(Statista 2022年)も消費しているというデータも。なにかとチョコレートに縁の深い国なのだ。

チョコレート × フランス = 「芸術品への昇華」

フランスは「ガナッシュ」の故郷。ガナッシュは20世紀のはじめ、近代フランス料理の父、オーギュスト・エスコフィエのもとで見習いをしていた人物がつくったとされる。諸説あるが、チョコレートに誤って熱い生クリームを混ぜてしまったところ、成形しやすいことに偶然気づいたという。ガナッシュにさまざまな食材を加えるトリュフは、フランスからベルギーやほかのヨーロッパの国へと広がった。

近年では〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉〈ジャン=ポール・エヴァン〉〈ベルナシオン〉など、高級ショコラブランドの印象が強いフランス。宮廷文化からチョコレートが広がったためか、フランスではショコラティエの地位がとても高い。厳しい修業をへた職人たちが、高品質なチョコレートをつくりつづけている。ガストロノミー(美食文化)やワインとのペアリングの文化などと相まって、芸術品のように洗練されているのだ。

チョコレート × ベルギー = 「ボンボンショコラ(プラリネ)へ洗練」

1912年に世界で初めてクリームやナッツのペーストを包んだひと口サイズのチョコレート「ボンボンショコラ」を発明したのはベルギー。シェルと呼ばれるチョコレートの殻に中身を流してチョコレートでフタをして、固める。この古典的な製法はベルギーで生まれたため、ベルギー製法とも呼ばれる。

ベルギーでは「王室御用達」の称号があり、ベルギー王室が公式に認めた製品やサービスを提供する企業にこの称号が与えられる。食品、ファッション、自動車、建築などさまざまな分野で与えられるが、チョコレートはその代表格。2025年現在は8ブランドが認められており、〈ガレー(Galler)〉〈ゴディバ(GODIVA)〉〈ノイハウス(NEUHAUS)〉〈ヴィタメール(WITTAMER)〉などが選ばれている。称号は数年ごとに再審査されるというのだから、チョコレートブランドも気が抜けないだろう。

スイスと同様だが、ベルギーにもチョコレートに厳格な品質基準が設けられている。たとえばカカオバター100%使用(植物油脂の代用は禁止)の義務づけや、最低35%以上のカカオ含有量が求められている。どのブランドを選んでも一定以上の品質が保証されている。

チョコレート × 日本 = 「外国からやってきた『しょこらあと』」

日本人がチョコレートと出合ったのは、17世紀はじめ頃。仙台藩の武将・支倉常長がメキシコ経由でヨーロッパに向かった際にチョコレートを飲んだ可能性が高いとされている。その後、チョコレートが日本にやってきたことが記録されているのは18世紀末。長崎の遊女がオランダ人から「しょくらあと(ちょくれーと、という説も)」をもらったという記録がある。

日本で最初にチョコレートをつくって販売したのは、江戸の和菓子店から始まった〈米津凮月堂〉(東京凮月堂の前身)。1878年に発売を開始し、新聞で「西洋菓子 新製猪口令糖」と広告した。

ちなみに、「世界主要国における1人あたりのチョコレート消費量」(2016年)では、日本は19位にランクイン。国民1人あたりの消費量は年間2.0kgで、1位のスイスと比べると5分の1程度。ただ2009年から2019年の10年間で、消費量は約500gも増えているという。これからもますますチョコレートへの注目は高まりそうだ。

-photo-by-MAYA-MATSUURA-636x794.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Illustration-by-qp.jpg)